Основные этапы развития корпоративного кино в России: постановка проблемы

Автор: Колодкина Алина Евгеньевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История журналистики

Статья в выпуске: 6 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена определению основных этапов развития корпоративного кино. В работе исследуется, каким образом реализовывалось кино на заказ в разных исторических условиях, включая предысторию корпоративного кино. По нашему мнению, корпоративное кино в России прошло этап качественного развития и способно конкурировать на международном уровне, однако быстрое развитие могло быть именно потому, что у российского корпоративного кино была своя предыстория в отечественном видеопроизводстве, и связана она с длительной практикой создания фильмов на заказ. Автор выделяет несколько этапов развития корпоративного кино и приходит к выводу, что история (предыстория) корпоративного кино неразрывно связана с историей заказа в советском кинематографе. На основании анализа истории заказа в советском видеопроизводстве мы пришли к выводу, что за этот период сложился устойчивый механизм, регулирующий функционирование видеопроизводства и ставящий перед ним те или иные задачи, который стал основополагающим в работе коммерческого заказа в корпоративном кино.

Корпоративное кино, госзаказ, социальный заказ, коммерческий заказ, видеопроизводство, кинематограф

Короткий адрес: https://sciup.org/147219793

IDR: 147219793 | УДК: 070

Текст научной статьи Основные этапы развития корпоративного кино в России: постановка проблемы

В условиях, «когда информация дешевеет, дорожает внимание к ней» [Глик, 2016. С. 436], важнейшей составляющей в медиасфере становятся визуальные коммуникации. Как полагает Н. Лосева, показатель вовлеченности становится решающим сегодня, когда издатели и продюсеры оценивают не только количество читателей, зрителей, слушателей, но и эффективность влияния на поведение пользователя. И часто эффективность с точки зрения вовлеченности связана с успешными визуальными форматами [Лосева, 2016. С. 44]. Из всего многообразия форм видео на заказ корпоративное кино становится все более востребованным. Ис- пользование корпоративного кино имеет положительную динамику, каждый год создаются миллионы фильмов 1.

Все большее внимание к корпоративному кино уделяется со стороны бизнес-компа-ний, PR-специалистов, маркетологов. Происходит активное обсуждение корпоративного кино в СМИ, блогах, на сайтах видеокомпаний. При этом феномен корпоративного кино не исследован, отсутствует научное описание и осмысление, нет единого понимания того, чем по сути является корпоративное кино: этим термином обозначаются и отрасль, и инструмент маркетинга, и PR, и аудиовизуальные произведения, созданные на заказ. Кроме того, нет единого подхода к истории корпоративного кино ни среди российских и зарубежных практиков, ни среди исследователей медиа. Это вызывает разное понимание корпоративного кино как у заказчиков, так и у исполнителей.

Несомненную значимость имеют публикации отечественных практиков корпоративного кино А. Скворцова, Б. Мамлина, Д. Богданова, П. Меняйло, С. Марочкина. Так, А. Скворцов в интервью интернет-изда-нию «Реклама в России» определяет корпоративное кино как инструмент рынка сложных продаж, где востребованы подробные объяснения и мнения экспертов. Такими являются большинство сделок на b2b-рынке и крупные сделки на рынке b2c, а также отношения работодатель-сотрудник 2. Б. Мам-лин подчеркивает, что корпоративное кино снимается в интересах конкретного заказчика (компании или организации). При этом для решения ряда задач (в интересах бизнеса, власти или определенных социальных групп) используются выразительные средства кинематографа [2010]. Д. Богданов считает корпоративное кино базовым продуктом корпоративного видеопроизводства, отделяя его от других категорий видео. Под понятием «корпоративное кино» автор подразумевает фильмы о компании, ее услугах, достижениях, руководстве 3. С. Марочкин на страницах журнала «Коммерческий директор» высказал мнение о том, что корпоративное кино – это развивающийся инструмент маркетинга, который способен управлять умами, эмоциями и настроениями людей 4. На сайтах различных «видеопро-дакшенов» корпоративное кино также часто определяется как фильмы о компаниях, истории становления и развития, достижениях и планах либо как фильмы, рассчитанные на внутреннее использование в компании. Таким образом, отдельные наблюдения практиков корпоративного кино, основанные на обобщении профессионального опыта, но- сят субъективный характер и не отличаются единообразием.

Принято считать, что российское корпоративное кино возникло в результате влияния зарубежного рынка видеорекламы, существовавшего более ста лет. В США корпоративные фильмы назывались «spon-soredfilms» и были ориентированы на продажи. Первый «sponsoredfilm» датирован американским исследователем Риком Пре-лингером 1897 г. [Prelinger, 2006. Р. 12]. Французские же специалисты убеждены, что одним из первых фильмов в истории кино был именно корпоративный фильм братьев Люмьер «Выход рабочих с завода», созданный во Франции 22 марта 1895 г. для показа узкому кругу лиц на конференции развития фотопромышленности 5. Как полагает режиссер П. Меняйло, первый корпоративный фильм в России был создан в 1995 г. для компании «Wellmark» [Крикун, 2012]. Некоторые практики придерживаются другой точки зрения и считают, что корпоративное кино появилось в более ранний период, еще до распада Советского Союза. В рамках фестиваля АКМР режиссер И. Сидельников выступил с докладом о преемственности корпоративного кино по отношению к советским научно-популярным фильмам, сравнивая корпоративный фильм 2014 г. «Энергия Буран» и советские фильмы П. В. Клушанцева о космосе 6. Д. Богданов пишет, что в СССР были киностудии, которые снимали фильмы о заводах или научных институтах по их заданию. Как правило, это были документальные или учебные фильмы 7.

Мы полагаем, что вопрос о связи корпоративного кино с предшествующей традицией в советском кинематографе заслуживает более внимательного изучения: воздействие зарубежного опыта могло быть успешным именно потому, что у российского корпоративного кино была своя предыстория в отечественном видеопроизводстве, и связана она с длительной практикой создания фильмов на заказ.

Данная статья посвящена изучению основных этапов развития корпоративного кино в России, в частности исследованию его предыстории. В качестве гипотезы мы выдвигаем положение о том, что успешное развитие этой сферы видеопроизводства стало возможным вследствие его преемственной связи с созданием фильмов на заказ, широко распространенным в советский период. Мы рассмотрим, каким образом реализовывалось кино на заказ в разных исторических условиях. В связи с этим следует более подробно рассмотреть историю «заказа» в видеопроизводстве.

Исследователи отечественного кинематографа полагают, что история кино как отрасли, связанной с государственным управлением, началась еще до 1917 г. Однако только при советской власти, 27 августа 1919 г., был принят декрет, по которому государственная власть обретала право на национализацию, учет, контроль и регулирование всех производственных и хозяйственных объектов, относящихся к кинематографии [Бутовский, Лисина, 2004]. С связи с этим частное кинопроизводство начало вытесняться, и все более укреплялось огосударствление кинематографа.

Как полагает Н. Клейман, уже в 1920-е гг. стали отмечать путаницу между государственным и социальным заказами. Первый связан с реальным выделением более или менее значительных средств из госбюджета на создание произведения с определенной темой или идейной тенденцией, второй же есть метафорическое обозначение общественного ожидания или запроса и не обязательно связан с целевым финансированием государства [Клейман, 2014]. На наш взгляд, это может быть обусловлено тем, что социальный заказ на заре советской власти был идеологизирован и полностью совпадал с государственными задачами, поэтому их было сложно отличить друг от друга. Заданная советской властью тема произведений отвечала ожиданиям постреволюционного общества. Теоретик и историк кино Н. Агафонова отмечает, что это не повлияло на стилистику фильмов и способ художественного мышления режиссеров, однако это характерно только для периода становления и кинематографа, и советской власти [Агафонова, 2005. С. 31]. Социальный заказ в самом начале своего появления в советском обществе был продиктован идеологически- ми установками, «заказчиком» выступало партийное руководство. Это не было периодом, когда художники творили по прямым партийным указаниям, в силу того что в идею нового государства верили и молодые кинематографисты, и зрители. Однако очевидно, что такая связь существовала и позднее. Так, Н. Клейман называет фильм «Броненосец “Потемкин”» тем случаем, когда государственный заказ совпал с социальным заказом [Клейман, 2014]. Г. Александров, современник Эйзенштейна и его ассистент, в своих мемуарах вспоминает, что выход на экраны фильма «Броненосец “Потемкин”» и его невиданный успех надолго приковали к себе внимание печати. «Киногазета» писала в те дни: «…Эйзенштейн своей лентой выполнил социальный заказ, но не потому, что он работал по заданию ЦИК. Социальный заказ не получают ни в кабинете директора фабрики, ни в государственной комиссии. Эйзенштейн получил социальный заказ у пролетарской революции, в которой вырос как художник… Мы думаем, что, если следующая картина Эйзенштейна будет заказана не ЦИК и не по сценарию на тему о революции, Эйзенштейн все равно выполнит социальный заказ пролетариата» [Александров, 1983]. Эта картина не только отразила новое идейное и психологическое состояние государства и общества, но и задала тренд на будущее. По мнению Н. Агафоновой, «Потемкин» – это пример прямого выражения пафоса, который пока в зачатке содержал проблему героического, ставшую магистральной в кинематографе более позднего периода [Агафонова, 2005. С. 35].

По мнению Н. Клеймана, в период создания фильма «Октябрь» – к 10-летию Октябрьской революции – социальный заказ начал меняться, а государственный уже изменился. Общество нуждалось в воспитании независимого исторического мышления у граждан, а государство стало требовать победоносного гимна себе и славословия правящим ныне силам. По сути, образ героя начал подменяться культом верховного вождя – Ленина. Возникает государственный заказ на фильмы о Ленине, потом – на фильмы о Сталине. И дальше государственный заказ все более доминировал, а социальный отодвигался [Клейман, 2014].

Г. Александров вспоминает в мемуарах о том, как Сталин заказал ему создание жанра советской комедии [Александров, 1983].

Известно и личное предложение Сталина С. М. Эйзенштейну снять фильм «Иван Грозный». Режиссер потом признался в одной из дневниковых записей, что работа над «Иваном Грозным» была для него «довольно сложным способом обходного типа самоубийства» [Киноведческие записки, 1997. С. 332]. Судьба фильма стала отражением усиления влияния и господства государственного заказа и над социальным заказом, и над художественным видением создателей: первая часть удостоена Сталинской премии, вторая запрещена, третья уничтожена. У режиссеров почти не осталось права выбора ни темы, ни героя, ни проблематики. Возможно, это не сразу осознавалось в период становления кинематографа, поскольку была вера в новое государство и был поиск художественных форм.

Окончательная «победа» государственного заказа произошла после первого запрета, в послевоенный период, «второй» части «Большой жизни» режиссера Лукова, которая была основана на его личном военном опыте. Так начался «расцвет» художественного метода «социалистический реализм» с присущей ему эстетикой официозного, бесконфликтно-парадного кинематографа. Х. Гюнтер писал, что «в советское время развивается множество частных мифов – о партии и Октябрьской революции, о расцвете науки о сказочном “чуде” строительства. Проблема состояла в том, чтобы показать миф не в качестве иллюзии, а как воплощение реальности» [Гюнтер, 2009].

Н. Клейман полагает, что после ХХ съезда начался период «улавливания запросов» общества. «Государственными» фильмы были только по финансированию, но не по образности и даже не всегда по проблематике [Клейман, 2014]. Д. Дымарский отмечает, что если до 1953 г. в фильмах были сплошные доярки с орденами Ленина, то после вдруг разом это все исчезло, и появились новые герои, среди которых все больше стало образованных людей – ученых, геологов, инженеров [Дымарский, 2011]. В ответ на запросы общества сделан целый ряд картин, которые не были продиктованы государственными заказами. Однако Н. Фомин отмечает, что это коснулось лишь небольшой части советской кинематографии [Фомин, 2012]. Картины «оттепели» не превосходили по числу фильмы «стандартные», но их влияние было огромным. Это был период сосуществования государственного заказа и социального (относительно темы и проблематики). В данной ситуации вернувшийся социальный заказ уже не был социальным заказом масс, он тоже стал иным: это был негласный запрос художников, интеллигенции и других слоев общества. Скорее, это было социальное явление, настроение, которое уловили создатели кино того времени: А. Тарковский, В. Шукшин, М. Хуциев, Л. Кулиджанов, Г. Данелия, Э. Рязанов, Т. Абуладзе) [Клейман, 2014].

Однако период «оттепели» просуществовал недолго, и уже к середине 1960-х гг. все более ощутимым становится давление цензуры. Кинематографистов призывают искать положительного героя – труженика и борца за дело социализма [Агафонова, 2005. С. 154]. Таким образом, произошло разделение на произведения высокого уровня, так называемое «полочное кино», и на производственные, или «конвейерные», фильмы. Как небезосновательно отметила Н. Агафонова, за «полочным кино» стояли трагические судьбы режиссеров, которых лишали права снимать, и драмы актеров, чьи лучшие работы были «сброшены» в архив советской художественной культуры [Там же]. В. Ды-марский подобное разделение на интеллектуальное кино и на заказное датирует серединой 1970-х [Дымарский, 2011]. К середине 1980-х на студиях Гостелерадио ежегодно создавалось почти 100 телевизионных и около 1 400 документальных, производственных, научно-популярных, учебных фильмов [Бутовский, Лисина, 2004]. Как отмечал Б. Мам-лин, в СССР производственное кино считалось постыдной халтурой [Мамлин, 2010]. Очевидно, в тех политических условиях и социальных реалиях «мирное» сосуществование принципиально разных направлений в кино было невозможно.

После распада СССР начинаются длительные поиски критиками, киноведами и режиссерами путей развития «большого» кинематографа, продолжающиеся вплоть до настоящего времени. В новых условиях происходит закономерная специализация видеостудий на фоне децентрализации системы управления производственной сферой в кинематографе. Логично считать, что это послужило основанием к появлению нового типа коммерческого заказа – частного, и, как следствие, к корпоративному кино. Мы предполагаем, что к этому времени в про- фессиональном сообществе сложился определенный стереотип по отношению к работе «на заказ», накопилась своеобразная историческая усталость творческой интеллигенции работать в заданных рамках. В силу этого уже после советской власти корпоративное кино длительное время считалось «второсортным» видеоформатом, что могло замедлить его развитие. Но, с другой стороны, именно в силу того что основой советского кинематографа был государственный заказ, сложился устойчивый механизм, регулирующий функционирование видеопроизводства и ставящий перед ним задачи. Как в большинстве фильмов, созданных по госзаказу, заказчик в коммерческом видео стал определяющим звеном в формировании цели, а также эмоционального эффекта, действий, образа мыслей, которые должны появиться у аудитории после просмотра корпоративного фильма.

Общеизвестно, что в 1990-е гг. большинство заводов и предприятий рейдерски захватывались, и перед «новыми» владельцами вставала задача повышения лояльности к себе как сотрудников, так и общественности. Одним из способов воздействия на аудиторию стали развернутые телесюжеты, а потом фильмы для просмотра уже только внутри компании, в дальнейшем получившие название «корпоративное кино». Б. Мамлин, основываясь на своем профессиональном опыте, выделил несколько главных тем первых корпоративных фильмов 1990-х гг.: о том, как новые владельцы поднимают покосившиеся заводы, снимают социальную напряженность, спонсируют детский спорт, запускают сверхсовременные технологические линии, попутно баллотируясь в депутаты, губернаторы и мэры [Мамлин, 2010]. На региональном уровне фильмы для компаний снимали местные телеканалы, это был побочный заработок [Там же]. Отсюда следует, что корпоративное кино существовало задолго до того, как его стали активно использовать специалисты в области PR и маркетинга, рекламы, а механизм работы сформировался еще в советском видеопроизводстве.

Бурный рост кинорынка произошел в начале 2000-х гг., во время стабилизации экономической ситуации и активного восстановления утраченной за годы перестройки киноинфраструктуры 8. Основным заказчи- ком корпоративного кино становятся бизнес-компании. К 2006 г. существенно выросла сеть частных структур, которые предоставляли монтажные помещения, производили озвучивание, сдавали в аренду технику [Кичин, 2006]. С появлением массовых интер-нет-платформ для постоянной трансляции видео, таких как «YouTube», «Vimeo» и др., видеокомпании и зритель, в том числе российский (Россия подключена с 2007 г.), постепенно смогли увидеть тысячи корпоративных фильмов, созданных по всему миру. Таким образом, на уровне информационного обмена стала формироваться связь с остальным миром визуальных форматов. С этого периода развитие корпоративного кино в России происходит в более тесной взаимосвязи с зарубежными аудиовизуальными произведениями. Следовательно, история корпоративного кино в России только после 2007 г. в некоторых аспектах может повторить этапы развития и становления его в западных странах.

Участники рынка отмечают, что 2007 г. ознаменовался как «катализатор» в развитии производства корпоративного кино: тысячи российских компаний, потенциальных заказчиков, образованных в 1992 г., отмечали 15-летие. Фильм-презентация о компании или о новой услуге, отмечает Андрей Ситников в своем интервью, стали самыми востребованными [Кузнецов, 2007]. Появляется и новый жанр корпоративного кино: «эмоциональная презентация для западных инвесторов» [Мамлин, 2010]. В 2007 г. в России был учрежден фестиваль корпоративного кино «Брендфильм», главной задачей которого было поднять тему эстетики, творчества и искусства в корпоративном кино, а также определить, насколько этим фильмам удастся позитивно трансформировать культурное пространство. В конкурс вошло 25 фильмов, снятых для российского рынка в 2006–2007 гг. Однако фестиваль просуществовал 3 года и был закрыт из-за недостаточного количества заявок.

К 2010 г. видеопроизводство становится значительно доступнее за счет развития и закономерного удешевления технической составляющей и перехода на «цифру». В связи с этим возникает новый этап разви- tory, ноябрь 2012. URL: http://www.obs.coe.int/ docu-ments/205595/552774/RU+Film+Industry+2012+Nevafil m+RU.pdf/3bf9c019-2820-470d-9afb-e182659f0c57 (дата обращения 30.11.2016).

тия корпоративного кино. П. Меняйло отмечает, что начало нового этапа активного роста корпоративного кино приходится на 2012 г. [Крикун, 2012]. Об этом свидетельствует также организация Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России форума «Лучшее корпоративное видео России». В 2012 г. было подано 113 заявок на участие в конкурсе, к 2014 – более 200. В 2016 г. форум был реорганизован в Московский международный фестиваль корпоративного видео (ММФКВ-2016). Номинации на фестивале стали более специализированы и разнообразны, что говорит о росте рынка корпоративного кино.

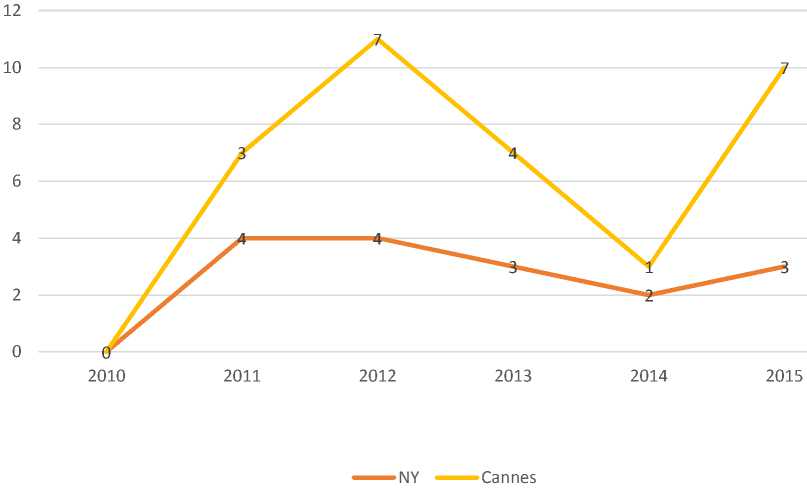

Если обратиться к крупнейшему международному фестивалю корпоративного кино и рекламы, «NewYorkFestivals, FilmandVideo» (с 1993), то там российское корпоративное кино было оценено впервые в 2004 г. Фильм кинокомпании «Меркатор» стал единственным из 10 российских, вышедшим в финал международного конкурса в номинации «Корпоративный фильм». В 2010 г. во Фран- ции был учрежден второй фестиваль корпоративного кино «Cannescorporatemedia аnd TVawards» (с 2010). Мы провели количественный анализ российских фильмов с 2010 по 2015 г. и пришли к выводу, что количество финалистов имеет положительную динамику (см. рисунок).

Из всех работ финалистов (38 видео) девять фильмов были удостоены наград. Следует отметить, что в период с 2011 по 2012 г. наградами были отмечены только графические работы. Российская компания «Меркатор» с графическим фильмом получила в Нью-Йорке золотую медаль в номинации «Animation» в 2011 г. В 2012 г. на фестивале в Каннах «Ривелти групп» была удостоена высшей оценки за инфографику по технике безопасности. В 2013 г. российский корпоративный фильм впервые попадает в номинацию «Cinematography» (кинематограф) и получает бронзу на Нью-Йоркском фестивале. В 2015 г. впервые победил научно-популярный корпоративный фильм «31-й километр» компании «LBL». Таким образом,

ММФКВ. Номинации с 2014 по 2017 г.

|

2014 |

2016 |

2017 |

|

Имиджевый корпоративный фильм |

HR-видео |

HR-видео (сотрудники) |

|

Корпоративное ТВ (IndoorTV, Web) |

Corporatenews , videoblog , TV |

Corporate news, vidioblog, TV |

|

Информационнообразовательный фильм (включая мультимедийные презентации) |

PR-видео (пресса и общество) |

PR-видео (пресса и общество) |

|

Корпоративный интерактивный сайт / видеотрансляция / корпоративный канал на RuTube |

EXPO видео (выставочное видео , видеопрезентация) |

EXPO-видео (выставочное видео, видеопрезентация) |

|

ТВ-передача |

IR-видео (инвесторы и акционеры) |

IR-видео (инвесторы и акционеры) |

|

Видеоотчет |

GR-видео |

GR-видео (чиновники и политики) |

|

Вирусные ролики (только корпоративного характера: В2В, В2С, В2P) |

MRKT-видео (клиенты) |

MRKT-видео (клиенты) |

|

Корпоративная реклама: вирусная корпоративная реклама |

Корпоративная реклама: вирусная корпоративная реклама |

|

|

Корпоративная реклама: креатив в корпоративной рекламе |

Корпоративная реклама: креатив в корпоративной рекламе |

Динамика побед аудиовизуальных произведений российских видеокомпаний с 2010 по 2016 г. на фестивалях «NewYorkFestivals, FilmandVideo» и «Cannescorporatemedia аndTVawards»

мы можем предположить, что корпоративное кино прошло этап качественного развития и способно конкурировать на международном уровне.

Выяснив предысторию, мы можем лучше понять и специфику, следовательно, дать более точное определение понятию «корпоративное кино», приняв во внимание факт все большего его распространения за рамки внутренней аудитории. Таким образом, следует сделать вывод, что корпоративное кино – это созданное по заказу юридического лица (в том числе органов государственной власти) аудиовизуальное произведение с первостепенной целью воздействовать на целевую аудиторию, но не подразумевающее при этом закрытого одноразового показа. Данное определение понятия корпоративного кино является общим и универсальным, может быть распространено на все его типы (разновидности), точное выявление которых должно стать задачей специального изучения. Для дальнейшего изучения специфики корпоративного кино необходимо серьезное исследование типологии.

Рассмотрев историю «заказа» в видеопроизводстве и выяснив, что корпоративное кино прошло этап качественного развития, мы пришли к выводу, что история заказа в кинематографе связана с корпоративным кино. «Заказ» существовал практически на всем протяжении истории советского видеопроизводства, что в дальнейшем повлияло на развитие корпоративного кино, определив его специфику. Формирование госзаказа в советский период стало основополагающим механизмом в работе коммерческого заказа в корпоративном кино.

Список литературы Основные этапы развития корпоративного кино в России: постановка проблемы

- Агафонова Н. А. Искусство кино: этапы, стили, мастера: Пособие для студентов вузов. Минск: Тесей, 2005. 192 с.

- Александров Г. В. Эпоха и кино. 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1983. URL: http://www. lubov-orlova.ru/library/epoha-i-kino.html (дата обращения 30.11.2016).

- Бутовский Я., Лисина С. История государственного управления кинематографом в СССР // Новейшая история отечественного кино. 1986-2000. Кино и контекст. СПб.: Сеанс, 2004. URL: http://2011.russian cinema.ru/index.php?dept_id=15&e_dept_id=6&te xt_element_id=55 (дата обращения 30.11. 2016).

- Глик Дж. Информация. Теория. Поток. М.: АСТ, 2016. 576 с.

- Гюнтер Х. Пути и тупики изучения искусства и литературы сталинской эпохи // Новое литературное обозрение. 2009. № 95. URL: http://www.nlobooks.ru/sites/default/ files/old/nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/1286 / 1308/index.html (дата обращения 30.11.2016).

- Дымарский В. Времена Хрущева. В людях, фактах и мифах. М.: АСТ, 2011. URL: http://detectivebooks.ru/book/24674112/? (дата обращения 30.11.2016).

- Киноведческие записки. М., 1997. № 34.

- Кичин В. «Кино восстало из мертвых» // Российская газета. 2006. № 4053. URL: http://www.rg.ru/2006/04/26/kino.html (дата обращения 30.11.2016).

- Клейман Н. Нужен ли госзаказ в кино // Солта. 2014. 10 июня. URL: http://www. colta.ru/articles/specials/3507 (дата обращения 30.11.2016).

- Крикун Т. Как сегодня «готовят» видеорекламу // Алтапресс. 2012. URL: http:// alta- press.ru/story/83407 (дата обращения 30.11. 2016).

- Кузнецов А. Корпоративное видео // Бизнес-журнал. 2007. Апрель. URL: http:// hobiz.ru/ideas/photo/video/ (дата обращения 30.11.2016).

- Лосева Н. Аудитория новых медиа // Как новые медиа изменили журналистику 2012- 2016 / Под ред. С. Балмаевой, М. Лукиной. Екатеринбург, 2016. С. 31-86.

- Мамлин Б. Л. "Из всех искусств для нас важнейшим…", или корпоративное кино // Менеджер по персоналу. 2010. № 12. URL: http://hrliga.com/index.php?module=profession &op=view&id=1284 (дата обращения 30.11. 2017).

- Фомин В. И. История киноотрасли в России: управление, кинопроизводство, прокат // Отчет о научно-исследовательской работе. М., 2012. URL: http://www.mkrf.ru/ upload/mkrf/mkdocs2013/21_01_2013_2.pdf (дата обращения 30.11.2016).

- Prelinger R. The field guide to sponsored films. California: National Film Preservation Foundation San Francisco, 2006. 140 с.