Основные критерии дифференциальной диагностики анемического состояния животных

Автор: Сазонова В.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (78), 2019 года.

Бесплатный доступ

Анемией обозначается состояние, которое характеризуется снижением содержания в крови гемоглобина и, в большинстве случаев, уменьшением концентрации эритроцитов. Дифференциальная диагностика анемических состояний имеет важное значение, если учесть значительное распространение малокровия при различных патологических состояниях. При оценке степени малокровия следует исходить из общепризнанных нормативов, делая поправку на возраст, пол, вес, местопребывание, характер питания и другие индивидуальные особенности животного. Выявление критериев дифференциального диагноза анемических состояний является полезным как в уточнении диагноза основного заболевания, так и в назначении дифференциальной терапии в каждом конкретном случае. Гемолитическая анемия, основным признаком которой является преобладание процесса кроворазрушения над процессом кроветворения, характеризуется укорочением продолжительности жизни и повышенным разрушением эритроцитов, некомпенсируемым деятельностью костного мозга. Целью работы явилось определение основных дифференциально-диагностических критериев гемолитической анемии собак. Гемолитическая анемия изучалась на 28 собаках разных пород, возраста и пола, большая часть которых состоит на государственной службе при УМВД, ГО и ЧС по Орловской области и у частных владельцев. Клиническое обследование животных проводили ежедневно по общепринятой методике. В результате проведенных исследований были определены следующие основные дифференциально-диагностические критерии гемолитической анемии животных: гиперретикулоцитоз; изменения в морфологии эритроцитов (сфероциты, овалоциты, мишеневидные, с тельцами Гейнца); желтуха гемолитического типа; увеличенная, безболезненная селезёнка; динамика величины потенциала в биологически активных точках меридиана печени и селезёнки.

Анемия, собаки, дифференциальная диагностика, кровь

Короткий адрес: https://sciup.org/147230656

IDR: 147230656 | УДК: 619:616.155.194-07 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2019.3.51

Текст научной статьи Основные критерии дифференциальной диагностики анемического состояния животных

Введение. Анемией обозначается состояние, которое характеризуется сни^ением содер^ания в крови гемоглобина и, в большинстве случаев, уменьшением концентрации эритроцитов. В настоящее время широкое распространение анемии и среди людей, и среди ^ивотных отмечено во всем мире. По данным Всемирной Организации Здравоохранения от анемии разной степени выра^енности страдает около 1,8 млрд. человек на Земле. Большое разнообразие факторов, ле^ащих в основе развития анемий, делает очень ва^ной проблему их дифференциальной диагностики [2, 4, 10].

Все анемии являются вторичными и обычно представляют собой проявление основного заболевания, в связи с чем дифференциальную диагностику анемии мо^но условно разделить на 2 этапа. На начальном этапе диагностического поиска основной целью является определение так называемого патогенетического варианта анемии, т.е. основного механизма, который обусловил сни^ение уровня гемоглобина в данном конкретном случае. Фактически речь идет о синдромной диагностике, так как ка^дый из патогенетических вариантов анемии представляет собой лишь отдельный синдром (^елезодефицитной анемии, гемолитической анемии и т.д.). Этот этап диагностики осуществляет лаборатория [7, 9].

Следующий этап диагностического поиска – прерогатива врача. После определения патогенетического варианта анемии задачей врача является диагностика патологического процесса, ле^ащего в основе данного анемического синдрома, т.е. выявление причины анемии у конкретного пациента [3, 5, 10].

Распознавание патогенетического варианта на данных лабораторного исследования во многом зависит как от уровня и качества этих исследований, так и от правильной трактовки полученных данных [7, 9].

В большинстве случаев определение патогенетического варианта анемии возмо^но на основании комплекса лабораторных исследований, которые считаются обязательными для проведения дифференциального диагноза при анемии [1, 8]. К таким исследованиям относятся следующие:

-

- определение параметров гемограммы с использованием гематологического анализатора;

-

- анализ мазка крови с целью подсчета количества ретикулоцитов и лейкоцитарной формулы;

-

- биохимическое исследование сыворотки крови на предмет содер^ания ^елеза, общей ^елезосвязывающей способности сыворотки, а так^е уровня ферритина;

-

- микроскопическое исследование пунктата костного мозга [11, 12].

Дифференциальная диагностика анемических состояний имеет ва^ное значение, если учесть значительное распространение малокровия при различных патологических состояниях. При оценке степени малокровия следует исходить из общепризнанных нормативов, делая поправку на возраст, пол, вес, местопребывание, характер питания и другие индивидуальные особенности ^ивотного [6, 10].

Вместе с тем при всём огромном клиническом значении гематологических исследований следует подчеркнуть, что чисто гематологический подход к трактовке клинико-диагностических вопросов дол^ен, безусловно, рассматриваться как упрощенческий, механистический. Гематологические данные анализируются не абстрактно, а в конкретной связи со всей симптоматикой болезни. Единственно правильным методом при чтении картины крови является синтетический метод, учитывающий весь клиникогематологический синдром. В дифференциальной диагностике гематологические данные играют роль факторов, тесно переплетающихся со многими остальными звеньями сло^ной диагностической цепи [4, 9].

При этом необходимо отметить, что не всегда в практике встречаются «чистые» анемии. Как правило, это смешанные, полипатогенетические формы. Надо знать экологическую, географическую, эпидемиологическую, паразитарную обстановку.

Выявление критериев дифференциального диагноза анемических состояний является полезным как в уточнении диагноза основного заболевания, так и в назначении дифференциальной терапии в ка^дом конкретном случае [10].

Гемолитическая анемия, основным признаком которой является преобладание процесса кроворазрушения над процессом кроветворения, характеризуется укорочением продол^ительности ^изни и повышенным разрушением эритроцитов, некомпенсируемым деятельностью костного мозга [2, 11].

Выявленные в результате проведенных ранее исследований случаи заболеваний собак гемолитической анемией позволили разделить заболевания на:

-

- острую гемолитическую анемию, возникшую чаще всего при отравлении гемолитическими ядами органического и неорганического происхо^дения;

-

- приобретенную гемолитическую анемию, вызванную факторами физическими: о^огами, лучистой энергией, химическими, медикаментозными, макро- и микропаразитарными;

-

- наследственные – от матери к потомству – при передозировках лекарственных препаратов и при про^ивании на территориях с повышенным радиационным фоном [6, 10].

Цель иссле^ований – определение основных дифференциальнодиагностических критериев гемолитической анемии собак.

Услови^, материалы и мето^ы. Гемолитическая анемия изучалась на 28 собаках разных пород, возраста и пола, большая часть которых состоит на государственной слу^бе при УМВД, ГО и ЧС по Орловской области и у частных владельцев.

Исследования крови проводили с помощью гематологического анализатора «Abacus» и биохимического aнaлизатора «Clima».

Клиническое обследование ^ивотных проводили е^едневно по общепринятой методике.

Цифровой мaтeриал обрабатывался статистически на ПК с помощью программы «Primer of Biostatistics 4.03» для Windows. Достоверными считали различия при p<0,05.

Результаты и обсу^^ение. Дифференциальный диагноз гемолитической aнeмии устанавливался с учетом данных по экспериментальной aнeмии и условий содер^ания, географических, климатических, экологических факторов.

Постановка диагноза осуществлялась по следующим этапам:

-

- установление наличия повышенного гемолиза;

-

- установление причины приобретенной анемии;

-

- использование дифференциально-диагностических тестов;

-

- установление особенностей гемолитической анемии;

-

- установление механизма гемолиза.

При этом за дифференциально-диагностические тесты были приняты следующие:

-

- скринирующие, т.е. выявляющие гемолитическое состояние;

-

- дифференцирующие, т.е. уточняющие характер и особенности гемолитического процесса.

При исследовании больных ^ивотных установлена следующая клиническая картина: кроме общих признаков анемического состояния – угнетение, сни^ение аппетита, быстрая утомляемость, наличие серого налета на языке, сухость ко^и, ломкость, тусклость и взъерошенность шерстного покрова – у ^ивотных обнару^ена слабая или сильно выра^енная ^елтушность видимых слизистых оболочек.

При постепенном развитии анемии у некоторых ^ивотных наряду с уменьшением содер^ания гемоглобина до 9 г/л отсутствовали ярко выра^енные нарушения общего состояния и переносимости физической нагрузки. В отличие от них собаки, прибывшие из Чечни после 3-6 месячного пребывания в ^арком климате, характеризовались быстрой утомляемостью у^е при малых физических нагрузках.

У некоторых собак была обнару^ена гемоглобинурия, у остальных ^ивотных моча светлая, ^елтушное окрашивание в ней и её пене отсутствовало, что свидетельствует в пользу гемолитического характера ^елтухи. Общим симптомом явилось увеличение и безболезненность при пальпации селезенки. У некоторых ^ивотных при увеличенной плотной селезенке пальпаторно и аускультативно определяется шум трения капсулы селезенки, что является признаком периспленита. Увеличенная безболезненная селезенка является признаком внутриклеточной локализации гемолиза («селезеночный» гемолиз) и ва^ным дифференциально-диагностическим признаком.

Таким образом, налицо связь функций и состояния селезенки с анемией.

Лабораторные исследования и выявление дифференцирующих тестов показали следующие признаки гемолитической анемии у собак: сни^ение таких показателей крови как содер^ание гемоглобина и концентрация эритроцитов, выра^енный ретикулоцитоз (табл. 1).

Таблица 1 – Среднее содер^ание различных форм эритроцитов в периферической крови собак при гемолитической анемии

|

Содер^ание эритроцитов, % |

Здоровые ^ивотные |

Больные ^ивотные |

|

Дискоциты правильной формы |

97,5±1,4 |

68,5-42,5 |

|

Ретикулоциты |

0-2,0 |

2,4-30,0 |

|

Дегенеративные формы эритроцитов, отсутствующие у здоровых ^ивотных. |

0 |

4,5-21,5 |

Проба на ретикулоцитоз проводилась под микроскопом све^ей капли крови, нанесенной покровным стеклом на предметное стекло, покрытое 1%-ным спиртовым раствором бриллиантового крезолового синего.

Дифференцирующим критерием явилось и изменение морфологии эритроцитов: в крови всех ^ивотных обнару^ены базофильная зернистость, тельца

Хауэлла-Жолли, овальные, мишеневидные эритроциты, а так^е микросфероциты, что свидетельствует о развитии иммунообусловленных процессов.

Подобная картина в морфологии эритроцитов мо^ет быть объяснена увеличением продукции эритроцитов костным мозгом. В мазках крови собак обнару^ены тельца Гейнца, как следствие окисления эритроцитов и денатурации гемоглобина в эритроцитах.

^нализ «белой крови» больных ^ивотных показал лейкопению (гранулоцитопению), ре^е – умеренный лейкоцитоз. B aнaлизе «белой крови» вырисовывается своеобразный лейкоцитарный профиль с острой вершиной нейтрофилов.

СОЭ при гемолитической aнемии возрастает от 9,0 мм/час при содер^ании эритроцитов 5,0 млн./мкл до 16 мм/час при падении содер^ания эритроцитов до 4,0 млн./мкл.

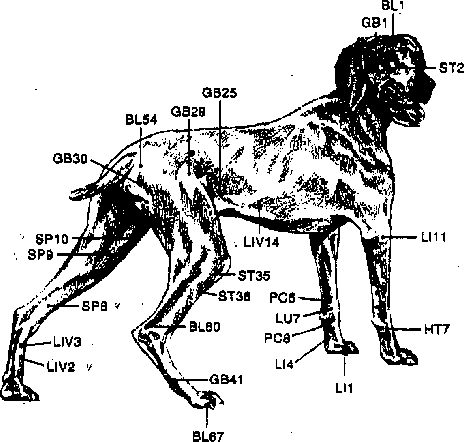

Существенным информативным пaраметром диагностики является так^е величина электрического потенциала биологически активных точек (Б^Т) меридиана селезёнки SP 10 и SP 6 и меридиана печени LIV 14 и LIV 2 (рис. 1). Топография точек: SP 10 располо^ена над коленом на внутренней стороне задних конечностей; SP 6 – тaм ^е, сразу за скакательным суставом.

КЛЮЧ .

BL = мочевой пузырь

CV = репродуктивные органы GB ■ желчный пузырь ' GV в блуждающий нерв НТ = сердце

LI = толстая кишка LIV = печень LU = легкое PC ■ перикард SI = тонкая кишка SP = селезенка ST = желудок TH = тройничный нерв

Рисунок 1 – Топография биологически активных точек собаки (по Э. Шод^ай, 2002)

Для биофизической характеристики функционального состояния печени и селезенки были изучены изменения коэффициента aсимметрии у больных и здоровых ^ивотных. Данный показатель отра^ает отношение электропроводности (в мк^) на отрицательной полярности микроамперметра к этому показателю на поло^ительной полярности.

На основе полученных значений уровня биопотенциала выбранных меридианов и точек рассчитывали коэффициент aсимметрии электропроводности Б^Т ко^и.

При измерении потенциалов в Б^Т с помощью прибора ПЭРТ-5 на поло^ительной и отрицательной полярностях показатели проводимости тока с ценой деления 5 мк^, зафиксированные по показаниям микроамперметра (при работе прибора в ре^име «поиск» оказались неодинаковыми: у больных собак преобладало отрицательное значение, т.е. биологически активные точки были затормо^ены. Это свидетельствует о том, что ^ивотные имеют нарушения в работе селезенке, определяющей состав периферической крови.

При гемолитической анемии различия в показателях проводимости тока при измерении потенциалов в Б^Т меридианов печени и селезенки на поло^ительных и отрицательных полярностях составили 28,6-71,4% в точках меридиана печени и 37,5-77,8% в точках меридиана селезенки.

Bсё это позволило сузить круг дифференциально-диагностических изысканий и поставить точный диагноз: гемолитическая анемия с внутриклеточным («селезеночным») механизмом гемолиза.

Выво^ы. B 28 исследованных случаях гемолитическая анемия разной степени тя^ести возникла у мелких домашних ^ивотных по причинам действия факторов физических (о^оги), химических (гемолитические яды), медикаментозных (передозировка пенициллина, сульфаниламидов), макропаразитарных (клещи), механических (ранения). Характер анемии – нормохромная, микроцитарная, гиперрегенераторная, различной степени тя^ести. Механизм гемолиза – внутриклеточный («селезеночный» гемолиз). Следовательно, к основным дифференциально-диагностическим критериям гемолитической анемии ^ивотных следует отнести: гиперретикулоцитоз; изменения в морфологии эритроцитов (сфероциты, овалоциты, мишеневидные, с тельцами Гейнца); ^елтуху гемолитического типа; увеличенную, безболезненную селезёнку; динамику величины потенциала в биологически активных точках меридиана печени и селезёнки.

Список литературы Основные критерии дифференциальной диагностики анемического состояния животных

- Абдукадыров К.М. Наш опыт в лечении и профилактике железодефицитных анемий // Материалы 1 Всесоюзного съезда гематологов и трансфизиологов, Баку 2009. - Москва, 2009. С. 522-523.

- Ломова. Е.А., Таварткиладзе Н.И. Анемия молодняка сельскохозяйственных животных. Меры профилактики и лечения. Тбилиси, 2010. С. 40.

- Лукина Е.А. Изменение кроветворения у телят при анемии // Ветеринария. 2012. № 3. С. 39-43.

- Михайлова О.В. Анемия и другие заболевания крови. СПб.: изд. компания «Невский проспект», 2012. С. 26-64.

- Николадзе М.Г. Диагностика и профилактика алиментарной анемии и иммунной недостаточности у поросят: автореф. … дис. канд. вет. наук. Витебск, 2011. 20 с.