Основные мероприятия по оптимизации системы мониторинга экологического состояния средних и малых городов (на примере г. Биробиджан)

Автор: Калманова В.Б.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.15, 2012 года.

Бесплатный доступ

Комплексный анализ существующих представлений об экологическом состоянии урбанизированных территорий, многолетние геоэкологические исследования городской среды позволили разработать систему многоцелевого геомониторинга и определить основные принципы его оптимизации, связанные с рациональным размещением сети наблюдений, использованием в качестве объектов мониторинга ландшафтно-функциональных комплексов, а также разработкой стратегических и тактических мероприятий, позволяющих сохранить и улучшить сложившуюся экологическую ситуацию на территории города.

Мониторинг, урбанизированная территория, ландшафтно-функциональные комплексы, экологический каркас территории

Короткий адрес: https://sciup.org/14328797

IDR: 14328797 | УДК: 504.064.36:574(571.621)

Текст научной статьи Основные мероприятия по оптимизации системы мониторинга экологического состояния средних и малых городов (на примере г. Биробиджан)

Почвы речных долин представляют интерес для сельскохозяйственного назначения [4], поэтому изучение их химического состава и процессов аккумуляции различных веществ позволяет решать экологические проблемы, связанные с антропогенным загрязнением речного бассейна, выявлением причин изменения плодородия почв, определением их качества [14].

В настоящее время в отдельных регионах РФ (Смоленская, Брянская, Орловская, Тверская, Калужская, Тульская, Московская, Рязанская, Ярославская, Владимирская, Костромская, Ивановская, Амурская области, Хабаровский, Пермский, Приморский края) изучалось влияние мелиорационных работ на изменение гидрологического режима [5,13], физических свойств почв [10], их химического (например, содержание гумуса, тяжелых металлов, изменение анионного состава) [6] и биологического состава. Все эти работы проведены в районах, отличающихся своими экологическими, природно-климатическими, почвенными условиями и плотностью мелиоративных систем. Такие исследования важны для всех территорий, где проводятся осушительные мелиорационные работы, например в Еврейской автономной области (ЕАО), где 15 % автономии занято сельскохозяйственными угодьями, расположенными в пониженных формах рельефа, в основном на переувлажненных почвах Средне-Амурской низменности. Еще в 1925 г. Биробиджанская экспедиция Биробиджанского переселенческого отряда пришла к выводу, что большинство заболоченных пространств может быть использовано для земледельческих целей только путем производства на них осушительных мелиораций. Если в первые годы земель, пригодных для сельскохозяйственной обработки, было достаточно, то по мере освоения територии их становилось меньше, и в начале девяностых годов XX века в связи с распахиванием переувлажненных территорий впервые встал вопрос об осушении заболоченных земель [3] для ликвидации избыточного увлажнения во второй половине лета и осенью и поддержания уровня грунтовых вод на оптимальной глубине для развития сельскохозяйственных культур [7]. Большинство почв на юге Дальнего Востока отличается маломощным гумусовым гори зонтом, тяжелым механическим составом и отрицательными с позиции мелиорации водно-физическими свойствами [9]; они являются экологически неустойчивыми. При длительном сельскохозяйственном использовании происходит трансформация почв, которые становятся менее плодородными. Поэтому исследование мелиорируемых земель является актуальной задачей их охраны и дальнейшего использования.

Цель данной работы - исследование химического состава пойменных почв, подверженных влиянию сельскохозяйственной осушительной мелиорации (на примере территории ЕАО).

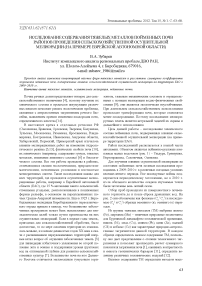

Район исследований располагается в южной части автономии. Объектом являются пойменно-русловые комплексы малых водотоков (рис. 1) - Ульдура, Грязнушка, Вертопрашиха, Солонечная, Осиновка.

Для изучения влияния осушительной мелиорации на состояние пойменных почв полевые исследования проводились в 2009-2010 г. в различных погодных условиях весенне-летнего периода. Все исследуемые поймы подвергаются периодическому затоплению, но в 2010 г. из-за обильного количества осадков изучаемые точки были затоплены весь летний сезон.

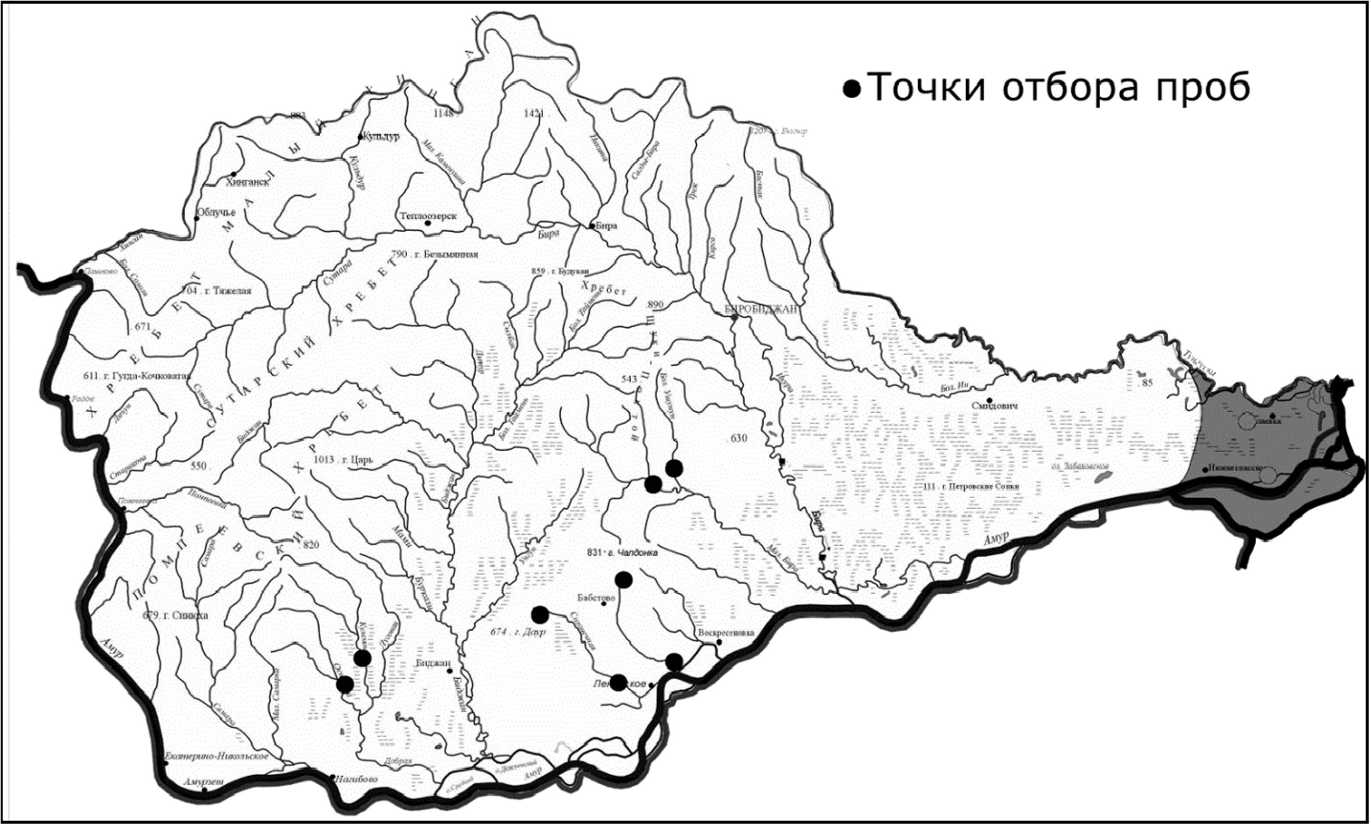

Отбор проб проводился из поверхностного почвенного горизонта до и после сброса дренажных вод. На рис. 2 они обозначены как фоновые (С 1 С ]) и исследуемые (Св2 и Со2) образцы весеннего (в), осеннего (о) периодов.

Из группы тяжелых металлов (ТМ) выбраны железо (Бе), марганец (Мп) - типичные природные поллютанты для Буреинской ландшафтно-геохимической провинции, никель (Ni), медь (Си), свинец (РЬ), цинк (Zn), кадмий (Cd) и кобальт (Со) как характерные природно-антропогенные загрязнители данной территории. В каждом образце определялось валовое содержание ТМ, поскольку оно дает представление о степени техногенного загрязнения и позволяет производить расчет суммарного показателя загрязнения почв [1 ], оценивать контрастность и емкость геохимических барьеров [И], определить величину различных геохимических модулей [12].

Валовое содержания ТМ определяли методом масс-

Рис 1. Точки отбора проб почв

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, про-боподготовка проходила по стандартной методике осаждением теллуром (Хабаровский инновационно-аналитический центр).

Все исследуемые почвы относятся к различным типам; региональное содержание ТМ и процессы их переноса и аккумуляции неизвестны. Для обоснования времени отбора проб проведен анализ изменения химического состава фоновых почв (СД Со1) (табл. 1) в течение внутригодовых (весенний - осенний) -ив межгодовых (весенний-весенний, осенний-осенний) периодов.

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, во всех водотоках содержание ТМ различно, оно детерминируется, вероятно, типом почв, особенностью рельефа и интенсивностью поверхностного и подземного стоков в различные временные периоды. Так, в весенний период 2009 г. наибольшая кумуляция Fe (40420 мг/кг), Zn (120,6 мг/кг) и Со (12,6 мг/кг) обнаружена в поймах р. Ульдура; Мп (1158,9 мг/кг), Си (23,3 мг/кг), Ni (21,3 мг/кг) в р. Солонечная; РЬ в р. Осиновка (34,5 мг/кг) и Cd (0,15 мг/кг) в р. Вертопрашиха.

Осенью 2009 г, к окончанию летнего периода, происходит накопление ТМ практически во всех пойменных почвах: в р. Ульдура концентрация всех поллютантов повышается в 1,2, кроме Си - в 2 раза; в р. Грязнушка - Fe, Мп, Ni, Со понижается примерно в 0,8, Zn, Си увеличивается в 1,2, a Cd - в 2,6 раза; в р. Солонечная и р. Вертопрашиха нахождение всех ТМ снижается в 0,5 раза. Наибольшие изменения концентраций обнаружены в пойме р. Осиновка: Fe, Мп, Zn, Си, Ni, Со накапливается в 2,5, а РЬ уменьшается в 0,5 раза.

В весенний период 2010 г. (по сравнению с весенним 2009 г.) также наблюдается изменение концентраций ТМ.

В поймах р. Ульдура и р. Грязнушка содержание Fe, Мп, Pb, Со, Cd увеличивается примерно в 1,5, a Zn, Си, Ni опускается в 0,8 раза; а в поймах р. Солонечная и Вертопрашиха происходит накопление Fe, Pb, Со, Zn, Си, Ni -1,1 раза и уменьшение Мп в 0,8; в р. Солонечной Cd увеличивается практически в 6,5 раза; в р. Осиновка - Fe, Си и Со - 3,5, Мп, Zn, Cd - 2,5, Ni - 5; снижение РЬ в 0,5

раза.

а - весна, б - осень

------ направление потока реки

--------► направление потока сброса дренажных вод

Рис 2. Схема отбора проб почв

Содержание тяжелых металлов в пойменных почвах в точках, не подверженные влиянию мелиорационных работ, мг/кг

|

Водотоки |

Год |

Fe*10"J |

Мп^Ю"1 |

Zn |

РЬ |

Си |

Ni |

Со |

Cd |

|

Ульдура |

2009 |

40,42 44,31 |

92,24 106,62 |

120,63 146,60 |

22,46 28,31 |

21,22 44,32 |

19,81 21,72 |

12,65 14,13 |

0,14 0,16 |

|

2010 |

61,61 67,88 |

145,00 146,34 |

99,69 77,90 |

23,08 25,44 |

20,66 20,35 |

19,17 19,81 |

23,05 14,41 |

0,21 0,16 |

|

|

Грязнушка |

2009 |

32,81 26,60 |

61,82 31,81 |

68,77 74,72 |

22,40 21,87 |

15,98 21,35 |

20,62 18,21 |

8,61 7,56 |

0,12 0,31 |

|

2010 |

32,55 43,70 |

71,82 58,99 |

103,34 78,79 |

21,80 26,21 |

15,07 24,53 |

23,53 20,72 |

8,72 10,07 |

0,12 0,11 |

|

|

Солонечная |

2009 |

34,27 19,69 |

115,89 35,40 |

87,80 69,28 |

24,14 21,97 |

23,33 16,14 |

21,34 12,83 |

10,85 6,14 |

0,12 0,13 |

|

2010 |

36,18 43,10 |

57,98 48,37 |

85,18 57,03 |

24,34 22,61 |

20,56 16,39 |

26,64 20,73 |

10,69 8,81 |

0,79 0,34 |

|

|

Вертопрашиха |

2009 |

23,08 27,80 |

53,44 47,76 |

89,14 75,84 |

32,73 27,02 |

16,57 15,01 |

11,38 15,34 |

7,61 7,91 |

0,15 0,10 |

|

2010 |

22,06 34,90 |

41,53 44,16 |

89,40 74,81 |

30,59 29,30 |

13,46 16,49 |

10,63 17,29 |

7,42 6,96 |

0,11 0,08 |

|

|

Осиновка |

2009 |

8,14 22,53 |

15,79 34,31 |

41,28 72,83 |

34,45 29,75 |

5,54 16,04 |

4,12 11,97 |

2,96 6,58 |

0,06 0,08 |

|

2010 |

32,09 34,31 |

40,39 33,11 |

97,07 32,62 |

24,71 21,36 |

21,01 11,60 |

20,25 14,71 |

9,70 5,96 |

0,15 0,03 |

Примечание: (N - числитель (весеннего отбора проб), (N - знаменатель (осеннего отбора проб)

В осенний период 2010 г. (по сравнению с осенним 2009 г.) в р. Ульдура наблюдается увеличение Ее и Мп в 1,5, Со и Cd в 1,1 раза и снижение Zn, РЬ, Си,№в 0,5 раза; в р. Грязнушка - понижение Cd в 0,3 и увеличение других ТМ в 1,5 раза; в р. Солонечной накапливаются Ее, Cd (в 2,5), Мп, Ni, Со в 1,5, Zn, Pb, Си в 1,2 раза; в р. Вертопрашиха концентрация всех ТМ увеличивается примерно в 1,2 раза; в р. Осиновка содержание Ее увеличивается в 1,5, а остальных поллютантов снижается в 0,5 раза.

Таким образом, в антропогенно не измененных почвах содержание природных поллютантов на несколько порядков выше, чем природно-антропогенных, следовательно можно, выстроить концентрационный ряд:

Fe>Mn>Zn>Pb>Cu>Ni>Co>Cd, и для использования их в качестве фоновых необходимо синхронизировать время отбора данных исследуемых проб.

В пойменных почвах, подверженных влиянию мелиорации, сохраняется тот же ряд ТМ содержания (табл. 2).

Так, в весенний период 2009 г. наибольшая концентрация обнаружена в поймах рек: Ее (40740 мг/кг), Си (25,8 мг/кг) - р. Ульдура; Мп (536,0 мг/кг) - р. Осиновка; Zn (76,6 мг/кг) - р. Вертопрашиха; РЬ (26,8 мг/кг) и Cd (0,1 мг/кг) - р. Солонечная; Ni (25,1 мг/кг) и Со (12,5 мг/кг) - р. Грязнушка.

К осени 2009 г., те. за летний период, происходит увеличение содержания ТМ практически во всех пойменных почвах: в р. Ульдура концентрация Cd - 2,6, Мп, Zn - 1,5, Ее, РЬ, Си, Со накапливается в 1,2, Ni уменьшается в 0,9 раза; в р. Грязнушка увеличивается Cd, Мп 1,5, Zn, Сив 1,2; Ее, Pb, Ni, Со снижается примерно в 0,8 раза; в р. Солонечная и р. Вертопрашиха содержание всех ТМ понижается в 0,9 раза; в р. Осиновка наблюдается увеличение Ее, Мп, РЬ и Со в 1,2, Zn и Ni в 1,4, Си - 2,7 и снижение Cd в 0,5 раза.

В весенний период 2010 г. (по сравнению с тем же периодом 2009 г.) в поймах р. Ульдура увеличивается содержание Cd в 5,5, Мп в 2, Ее, Zn, Со в 1,2 раза, а РЬ, Си, Ni в 0,7 раза сокращается; в р. Грязнушка Ее, Мп, Zn, РЬ, Со, Cd в 1,4 накапливаются и Си, Ni в 0,8 раза понижается; в р. Солонечная поллютантов уменьшается примерно в 0,7 раза; в р. Вертопрашиха происходит увеличение всехТМв 1,2 раза; в р. Осиновка Cd в 3,5, Си и№ в 2,5, Ее в 1,5, Zn, РЬ и Со в 1,2 и снижение Мп в 0,5 раза.

В осенний период 2010 г. (по сравнению с осенним 2009 г.) в р. Ульдура и р. Грязнушка наблюдается снижение концентрации всех поллютантов примерно в 0,7 раза; в р. Грязнушка уменьшение содержания Cd в 0,3 и увеличение других ТМ в 1,5 раза; в р. Солонечной накопление Ее в 1,5, Си и Cd в 1,1 раза, Мп, Zn, Pb, Ni, Со снижение в 0,6 раза; в р. Вертопрашиха повышение практически всех ТМ примерно в 1,1 раза и понижение Си и Со в 0,5 раза; в р. Осиновка сокращение всех поллютантов в 0,5 раза.

Для количественной характеристики процессов изменения концентрации ТМ в весеннее - осенний период использованы индексы загрязнения почв (ИЗИ) [2]:

изгкс^-суусу, (1) для антропогенно не измененных точек;

ИЗП=(Со2-Св2)/Св2, (2) для образцов в районах проведения мелиорационных работ.

В уравнениях 1 и 2 в качестве фона для каждой поймы использована почва, отобранная в весенний период (CJ

Та блиц а 2 Содержание тяжелых металлов в пойменных почвах, подверженных влиянию мелиорационных работ, мг/кг

|

Водотоки |

Год |

Fe*10"3 |

Мп*104 |

Zn |

Pb |

Си |

Ni |

Со |

Cd |

|

Ульдура |

2009 |

40,74 46,78 |

49,05 73,87 |

70,88 106,11 |

25,07 26,26 |

25,79 33,10 |

22,66 22,37 |

11,40 12,86 |

0,08 0,21 |

|

2010 |

41,71 41,54 |

88,47 70,60 |

85,42 76,35 |

21,34 23,99 |

20,13 16,92 |

18,47 18,58 |

12,82 10,72 |

0,44 0,08 |

|

|

Грязнушка |

2009 |

40,02 37,24 |

47,26 62,05 |

74,76 77,29 |

25,75 22,96 |

22,12 26,70 |

25,14 21,01 |

12,52 11,74 |

0,08 0,12 |

|

2010 |

41,02 32,65 |

58,62 49,16 |

89,67 62,02 |

26,63 23,11 |

21,35 18,36 |

24,66 24,09 |

13,44 8,53 |

0,12 0,08 |

|

|

Солонечная |

2009 |

29,91 24,86 |

38,15 33,98 |

70,79 65,72 |

26,89 25,08 |

14,21 13,66 |

17,52 15,99 |

8,16 7,61 |

0,10 0,11 |

|

2010 |

27,78 35,79 |

23,51 30,31 |

58,65 48,19 |

23,70 17,25 |

11,58 14,80 |

9,38 13,17 |

5,36 7,45 |

0,08 0,12 |

|

|

Вертопрашиха |

2009 |

28,53 28,04 |

26,52 30,33 |

76,67 91,40 |

23,22 21,35 |

17,98 21,09 |

17,70 17,07 |

8,58 8,45 |

0,08 0,06 |

|

2010 |

27,12 32,28 |

31,19 29,35 |

106,45 94,11 |

21,64 22,06 |

18,88 10,54 |

17,68 19,05 |

7,69 5,28 |

0,10 0,06 |

|

|

Осиновка |

2009 |

25,77 30,45 |

53,60 61,12 |

67,81 91,68 |

25,13 25,99 |

8,35 22,24 |

10,64 15,59 |

8,02 9,86 |

0,10 0,06 |

|

2010 |

43,32 23,31 |

21,77 25,64 |

71,43 12,90 |

25,31 15,96 |

21,08 12,35 |

21,27 14,66 |

9,13 5,22 |

0,34 0,04 |

Примечание: Св2 - числитель (весеннего отбора проб), Со2 - знаменатель (осеннего отбора проб)

и Св2), что позволяет проводить сравнение природно- и природно-антропогенно обусловленных процессов транзита - аккумуляции ТМ.

Индекс загрязнения количественно характеризует процессы увеличения или уменьшение кумуляции ТМ в пойменных почвах, например, если ИЗП характеризуется положительными значениями, то происходит накопление, а если отрицательные - уменьшение концентраций.

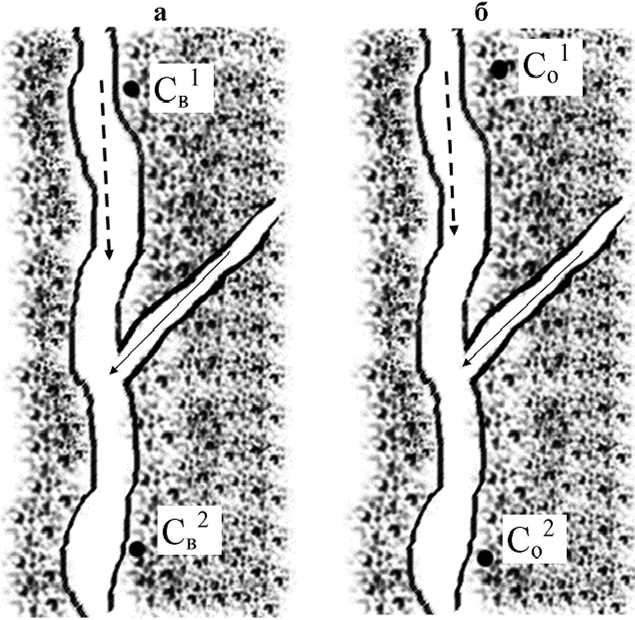

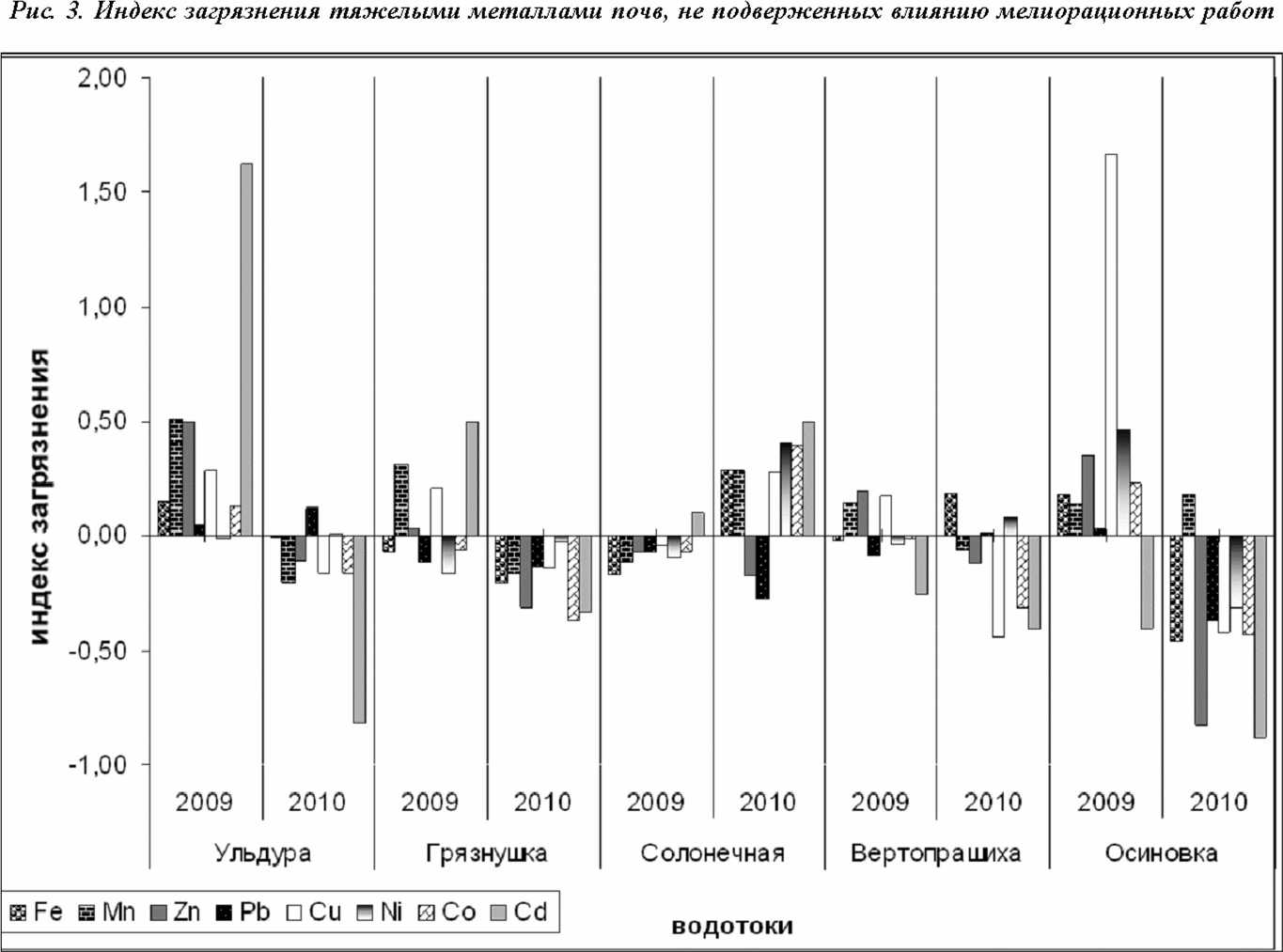

Как видно из рис. 3, индекс загрязнения пойменных почв за сельскохозяйственный сезон в фоновых точках различный. Например, в 2009 г. наибольшие значения ИЗП - больше 1 - найдены в р. Уль дур а (для Си), в р. Грязнушка (для Cd) и Осиновка (для Fe, Мп, Си, Ni, Со), а наименьшие значения - в р. Солонечной (для Fe, Мп и Со) и р. Грязнушка (для Мп). В 2010 г. ИЗП характеризуется в основном отрицательными значениями, например, в поймах рек Солонечная и Осиновка наблюдается понижение содержания всех ТМ, кроме Fe и Си в р. Грязнушка и Fe и Ni в р. Вертопрашиха, что составляет примерно 0,5.

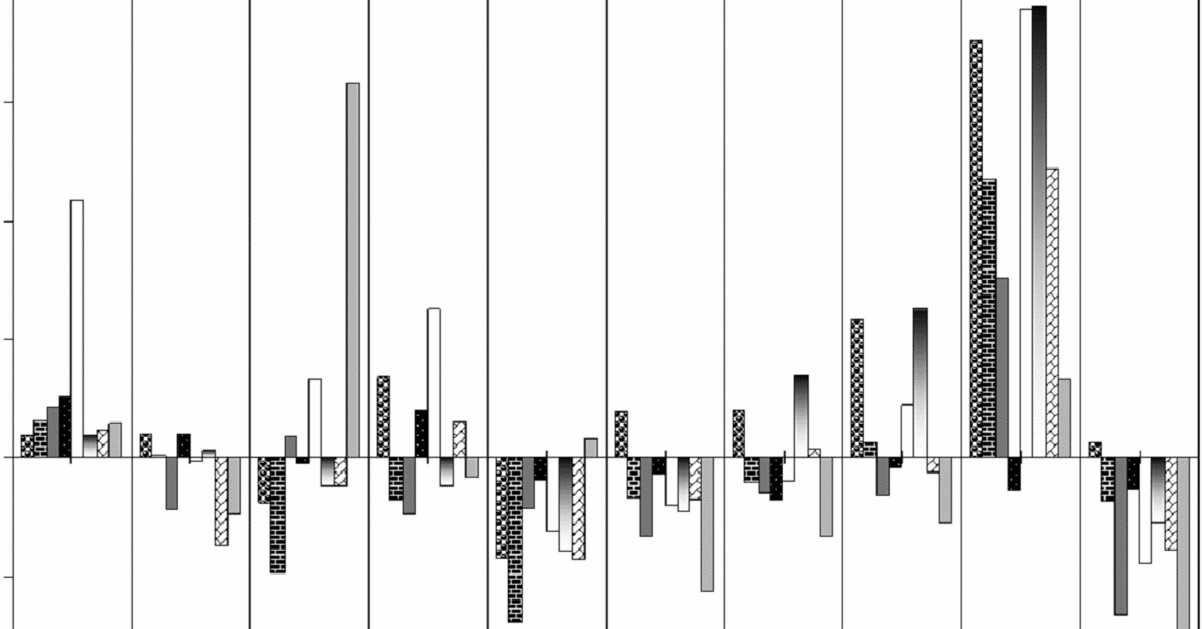

В пойменных почвах, подверженных влиянию мелиорации, наблюдается другое распределение изменения ИЗП (рис. 4). Наибольшие положительные значения ИЗП в 2009 г. найдены для Cd в р. Ульдура и Си в р. Осиновка - 1,6, а значения ИЗП для остальных поллютантов в различных водотоках примерно одинаковы и равны 0,5. Отрицательные значения ИЗП в основном не превы шают - 0,5. В 2010 г. практически все пойменные почвы водотоков имеют отрицательный ИЗП, кроме почв р. Солонечная.

Для анализа полиэлементного техногенного воздействия рассчитан суммарный коэффициент загрязнения для фоновых Кстф и исследуемых Кстипочв (табл. 3):

" 2стф ^(K^K^-tn-Y), (3) для антропогенно не измененных образцов, где: Кс - коэффициент загрязнения почв; Кс=Со1/Св1;

7сти=У(Кс*К)-(п-1), В (4) для образцов в районах проведения мелиорационных работ; Кс=Со2/Св2;

Кт - индекс класса опасности поллютантов, равный 1,5 для элементов первого (Zn, Pb, Cd), 1 - для второго (Со, Ni, Си, Fe,), и 0,5 - для третьего (Мп) класса опасности, п - количество ТМ [1].

Как видно из данных, приведенных в табл. 3, суммарные коэффициенты загрязнения почв зависят от типов почв и метеорологических условий весенне-летнего периода.

В 2009 г. в фоновых точках суммарные коэффициенты загрязнения почв ниже, чем в исследуемых, кроме р. Осиновка. Это, вероятно, связано с тем, что в этом году выпало небольшое количество осадков, и в фоновых точках процессы аккумуляции-транзита ТМ проходили за счет природного механического поверхностного стока. В исследуемых почвах на этот процесс накладывается сток дренажных вод с мелиорируемых полей и наблюда-

2,00

о:

s

Ф

го к

го го и ы ф

X X

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

Ульдура

Грязнуика

^Fe эМп eZn иРЬ DCu BNi и Со □ Cd

Солонечная

Вертопраилха

Осиновка

водотоки

Рис. 4. Индекс загрязнения тяжелыми металлами почв, подверженных влиянию мелиорационных работ

Суммарный коэффициент загрязнения пойменных почв

В 2010 г. Z , и Z ниже, чем в 2009 г, кроме того, Z . выше, чем Z во всех пробах, за исключением р. Солонечная, поскольку за летний период происходило обильное выпадение осадков, что провело к подъему уровня воды в реках и затоплению пойм, и следовательно, к увеличению смыва ТМ с почв и уменьшению их концентрации (табл. 3), кроме р. Солонечной, в которой высокие берега препятствуют затоплению поймы.

Возможно, накопление ТМ зависит и от типов почв. Так поймы р. Ульдура и Грязнушка относятся к подзолисто-буроземным глинистым и суглинистым, р. Вертоп-рашиха и Солонечная к лугово-глинистым, Осиновка к лугово-болотным почвам с глинистыми фракциями, в которых, вероятно, происходит аккумуляция ТМ, поступающих за счет механического стока поверхностных вод с полей.

Проведенные исследования показали, что на изменение химического состава исследуемых природных компонентов влияют типы почв, процессы механического горизонтального и вертикального стоков и погодные условия.

Из вышесказанного следует, что осушительная сельскохозяйственная мелиорация оказывает непосредственное воздействие на почвы, при этом оно может быть как положительное, так и отрицательное и проявляется в том, что в сельскохозяйственный сезон с малым количеством выпавших осадков тяжелые металлы в почвах, подверженных мелиорации, накапливаются, а в период с обильным выпадением осадков концентрации поллютантов снижаются.

Список литературы Основные мероприятия по оптимизации системы мониторинга экологического состояния средних и малых городов (на примере г. Биробиджан)

- Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 200 с.

- Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 271 с.

- Заиканов В.Г., Минакова Т.Б., Смирнова Е.Б. Геоэкологическая оценка территории как основа разработки системы комплексного мониторинга//Мониторинг и оптимизация природопользования: тез. докл. междунар. симпоз. М.: РГО при РАН, 1997. С. 36-39.

- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 103 с.

- Калманова В.Б. Геоэкологический анализ урбанизированных территорий (на примере г. Биробиджана): автореф. дис. … канд. геогр. наук. Хабаровск, 2010. 25 с.

- Калманова В.Б. Разработка карты ландшафтно-функциональных комплексов г. Биробиджана как основы для определения качества городской среды//Современные проблемы регионального развития: мат-лы III междунар. науч. конф. Биробиджан, 22-24 ноября 2010. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2010. С. 12-13.

- Калманова В.Б., Коган Р.М. Особенности организации геоэкологического мониторинга средних и малых городов (на примере г. Биробиджана)//Региональные проблемы. 2007. № 8. С. 144-149.

- Калманова В.Б., Коган Р.М. Экологическое состояние компонентов депонирующей среды как показатель качества урбанизированных территорий (на примере г. Биробиджана)//Вестник РУДН. Серия Экология и безопасность жизнедеятельности. 2009. № 2. С. 89-96.

- Климина Е.М. Ландшафтно-картографическое обеспечение территориального планирования (на примере Хабаровского края). Владивосток: Дальнаука, 2007. 132 с.

- Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. 319 с.