Основные модели суицидального поведения

Автор: Хритинин Д.Ф., Есин А.В., Сумарокова М.А., Щукина Е.П.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Лекции. Обзоры

Статья в выпуске: 3 (96), 2017 года.

Бесплатный доступ

Во введении представлены основные концепции суицидального поведения, в актуальности кратко рассматривается отношение к суициду классиков этого направления. Цель: проанализировать основные результаты научных публикаций, посвященных различным аспектам суицидального поведения с позиций различных подходов в суицидологии в историческом и современном аспектах. Заключение: влияние антисуицидальных факторов в недостаточной мере учитывается при изучении и описании механизмов суицидального поведения. Поэтому требуются дальнейшие исследования и совершенствование модели суицидального поведения с использованием социобиопсихологического подхода с целью разработки оптимальных профилактических протививосуицидальных мероприятий.

Самоубийство, суицидальное поведение, концепции и модели суицидальности

Короткий адрес: https://sciup.org/14296010

IDR: 14296010 | УДК: 616.89-008.441.44(093)

Текст научной статьи Основные модели суицидального поведения

Проблема самоубийств на протяжении всей истории интересовала ученых и мыслителей. Отношение к суициду было и остается неоднозначным – длительное время велись споры относительно преступности этого действия, психического здоровья или болезни лиц с суицидальным поведением и т.д.

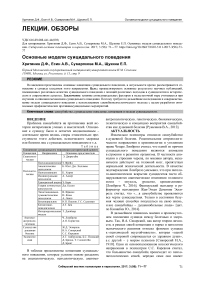

Таблица

Концепции суицидального поведения (исторический аспект)

|

Концепция |

Направление |

Основные представители |

|

Социологическая |

Э. Дюркгейм |

|

|

Психологическая |

Психодинамическое |

З. Фрейд |

|

Аналитическая психология |

К. Юнг, Дж. Хиллман |

|

|

Неопсихоанализ |

К. Хорни |

|

|

Индивидуальная психология |

А. Адлер |

|

|

Трансактный анализ |

Э. Берн |

|

|

Теория личностных конструктов |

Дж. Келли |

|

|

Экзистенциальногуманистическая психология |

В. Франкл И. Ялом А. Ленге |

|

|

Бихевиоральное |

И.П. Павлов, Г.С. Салливан |

|

|

Когнитивноповеденческое |

А.Т. Бек |

|

|

Интерперсональная модель |

Т. Джойнер |

|

|

Анатомо-антропологическая |

Ч. Ломброзо А.Н. Корнетов |

|

|

Суицид как душевная болезнь |

Ж.Д. Эскироль И.А. Сикорский С.С. Корсаков |

|

|

Эклектическая |

А.Г. Амбрумова, Б.С. Положий Д. Бридж, Т. Голдштейн Д. Брент |

В таблице представлены концепции суицидального поведения, которые условно можно разделить на социологическую, психологическую, анатомо- антропологическую, генетическую, биохимическую, эклектическую и концепцию восприятия самоубийства как душевной болезни [Руженков В.А., 2012].

АКТУАЛЬНОСТЬ

Изначально психиатры относили самоубийство к душевной болезни. Родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве Чезаре Ломброзо считал, что одной из причин суицидального поведения являются аномалии в строении и развитии организма. В частности аномалии в строении черепа, по мнению автора, механически действуют на головной мозг, препятствуя нормальной психической деятельности. В качестве подтверждения Ломброзо указывал, что при патолого-анатомическом вскрытии суицидентов часто обнаруживаются анатомические изменения головного мозга – опухоль, уродство, кровоизлияния. [Ломброзо Ч., 2016]. Французский психиатр и реформатор психиатрии Жан-Этьен Доминик Эски-роль считал, что «…в самоубийстве проявляются все черты сумасшествия. Только в состоянии безумия человек способен покушаться на свою жизнь, и все самоубийцы – душевнобольные люди» [цит. по Каннабих Ю., 2014].

В дальнейшем появились мнения о промежуточном положении суицида между болезнью и здоровьем. Так, И.А. Сикорский, как автор теории личности, в рамках своей концепции о норме и патологии психического развития относил феномен суицида к «психической неустойчивости», которая «одной своей стороной соприкасается со здравием души», а с другой – с миром психозов [Сикорский И.А., 1910]. Один из основоположников нозологического направления в психиатрии С.С. Корсаков считал, что большинство самоубийц происходит из психопатологических семей, нередко сами они имеют резкие признаки психической неуравновешенности. Он расценивал самоубийство как акт душевного, часто кратковременного расстройства [Корсаков С.С., 1913]. Основоположник патопсихологического направления в России В.М. Бехтерев возражал против отождествления самоубийства с душевной болезнью, равно как и выступал против отнесения к поступку психически здоровой личности. Он считал, что «...суицидальный акт выходит из рамок обычных действий человека... в большинстве случаев вряд ли совершается вполне обдуманно и спокойно, поэтому его невозможно отграничить от психической патологии» [Бехтерев В.М., 1912].

Цель исследования . Проанализировать основные результаты научных публикаций, посвященных различным аспектам суицидального поведения с позиций различных подходов в суицидологии в историческом и современном аспектах .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Социологическая теория

С течением времени в суицидологии сформировалось несколько теорий суицидального поведения, ведущей из них стала социологическая теория [Руженков В.А., 2012]. Первое научное исследование, посвященное проблематике суицида, провел Э. Дюркгейм и опубликовал его результаты в труде «Самоубийство: социологический этюд». По мнению автора, число суицидов отражает экономический статус социума, уровень культуры, степень адаптации индивидуумов к социально-культурной среде. Э. Дюркгейм считал, что уровень самоубийств напрямую связан с социальной интеграцией человека. «Самоубийство наиболее вероятно в том случае, когда человек испытывает недостаток социальных отношений, переживает одиночество, особенно когда такая проблема встает перед ним внезапно» [Дюркгейм Э., 1998]. По отношению к социуму Э. Дюркгейм выделил 4 вида суицида - аномический, фаталистический, эгоистический и альтруистический. Аномический суицид (аномия - нарушение закона) происходит в обществах с внезапным нарушением регуляции социальной жизни и взаимоотношений человека и общества. Такой вид суицида совершают лица, потерявшие связи с референтной группой при изменении привычного уклада жизни. Фаталистический суицид имеет место в автократических обществах, общественных структурах с жёсткой регуляцией поведения личности. Эгоистический суицид детерминируется недостаточной интеграцией общества, референтной группы и семьи. В этом случае общественные формации перестают регулировать и определять поведение индивида. Оказавшись в одиночестве, человек в большей мере подвержен суицидальному поведению. Альтруистический суицид происходит в тех случаях, когда социальная интеграция является излишней и человек в соответствии с общественными нормами, правилами и регламентами совершает самоубийство. Согласно мнению Э. Дюркгейма, аномический и фаталистический варианты относятся к регуляции социальной жизни общества, а эгоистический и альтруистический - к характеристикам личности.

Психологические концепции

-

1. Психодинамическая концепция . В дальнейшем развивались психологические концепции, первой их них стала психоаналитическая теория З. Фрейда [Руженков В.А., 2012]. З. Фрейд изложил свое мнение о причинах суицидального поведения в труде «Печаль и меланхолия». Он полагал, что одним из основных компонентов суицидального поведения является «ненависть к себе». Согласно теории З. Фрейда, «ненависть к себе» возникает как гнев по отношению к любимому человеку, который субъект направляет назад, против самого себя. Рассматривая самоубийство как крайнюю форму этого явления, З. Фрейд высказывал сомнения в существовании суицидов без наличия ранее подавленного желания убить кого-либо еще. З. Фрейд писал о том, что у человека имеется два вида влечений: инстинкт жизни «эрос» и влечение к смерти, разрушению и агрессии - «танатос». Происходят постоянные колебания между силой двух противоположных инстинктов. Однако «эрос» со временем стареет, но «танатос» остается в высшей степени напористым до самого конца, на всем протяжении жизни человека, достигая своей цели и приводя индивида к смерти [Фрейд З., 2009]. Американский психиатр Карл Меннингер в рамках психоаналитической концепции считал, что в жизни человека существует напряженная борьба между инстинктами самосохранения и саморазрушения, можно сказать, что он разделял точку зрения З. Фрейда. Меннингер считал, что при суицидальном поведении сосуществуют три взаимосвязанных бессознательных механизма: желание убить, желание быть убитым и желание умереть [Меннингер К., 2000].

-

2. Аналитическая психология . Основатель аналитической психологии К. Г. Юнг говорил о бессознательном стремлении человека к духовному перерождению. По его мнению, люди не только желают уйти от невыносимых условий настоящей жизни, совершая самоубийство, но они и торопятся со своим метафорическим возвращением в чрево матери. Только после этого они превратятся в детей, рожденных в безопасности, и после смерти человека ожидает награда в виде новой жизни вследствие воскрешения. Основные положения его творческого наследия отражены в публикациях [Юнг К. Г. Психология бессознательного, 1994; Юнг К.Г. Аналитическая психология и психотерапия, 1995; Юнг К.Г. Конфликты детской души, 2017]. Последователь Юнга Д. Хиллман в своей работе «Самоубийство и душа» говорит о том, что самоубийство является важным и законным способом обретения смерти, которая «освобождает наиболее глубокие фантазии человеческой души» [Хиллман Д. 2004].

-

3. Неопсихоанализ . Американский психоаналитик, представитель неофрейдизма Карен Хорни считала, что культура, религия, политика и другие общественные силы вступают в сговор с целью ис-

кажения личности ребенка. Чувствуя себя в опасном окружении, дети рассматривают мир как враждебную среду для жизни. Это вызывает в детском возрасте появление базового чувства – «основной тревоги». Суицидальное поведение может развиться как следствие детской зависимости, глубоко укоренившегося чувства неполноценности. Из-за возникновения у индивида чувства несоответствия стандартам, ожидаемым обществом, происходит «суицид исполнения». Таким образом, самоубийство есть результат сочетания внутренних характеристик личности и факторов внешней среды [Хорни К., 1997].

-

4. Индивидуальная психология . Создатель системы индивидуальной психологии Альфред Адлер считал, что самоубийство является результатом кризиса, который возникает в связи с поиском человеком пути преодоления комплекса неполноценности [Адлер А., 2011].

-

5. Трансакционный анализ . Основоположник трансактного анализа Эрик Берн писал, что суицид представляет собой результат формирования и развития жизненного сценария, основные черты которого закладываются в раннем детском возрасте под влиянием «родительских предписаний» [Берн Э., 2008].

-

6. Теория личностных конструктов . Автор теории личностных конструктов Дж. Келли писал о суициде как об акте, совершаемом с целью доказать достоверность своей жизни, либо как об акте ухода от жизни [Kelly G.A., 1991].

-

7. Экзистенциально-гуманистическое направление . Психотерапевты, придерживающиеся экзистенциально-гуманистического подхода в суицидологии, причиной суицидального поведения называют «экзистенциальный вакуум», то есть утрату смысла жизни. Необходимо отметить, что Виктор Франкл разработал специальную технику опроса, выявляющую попытки диссимуляции и предотвращающую выписку пациентов с высокой угрозой совершения суицида. Эта методика основана на определении наличия или отсутствия смысла продолжения жизни [Frankl V.E., 1988; Франкл В., 1990; Ялом И.Д., 2008; Лэнге А., 2010].

-

8. Поведенческое направление . И.П. Павлов одной из основных причин суицидального поведения называл торможение «рефлекса цели» [Павлов И.П., 1951]. Г.С. Салливан, автор теории межличностного общения, выделял 3 состояния «Я»: «хорошее Я» в состоянии безопасности, «плохое Я» в состоянии тревоги и «не Я» при психотических кошмарах. Он считал, что человек реагирует на значимых людей и при угрозе безопасности из-за неразрешенного конфликта тревога может стать невыносимой. Поэтому может возникнуть желание перевести «плохое Я» в «не Я», совершив суицидальную попытку. Самоубийство отражает переориентированное на себя враждебное отношение индивида к другим людям и внешнему миру [Салливан Г.С., 1999].

-

9. Когнитивно-поведенческое направление . Аарон Бек причиной суицидального поведения считал негибкое мышление, которое ведет к невозможности выработки оптимальных решений своих проблем, что приводит к чувству безнадежности, выражающемуся в отсутствии жизненной перспективы, утрате смысла поиска перспективы и безнадежности. Он называл наиболее надежным предиктором суицидальных попыток наличие их в прошлом [Beck A.T., 1985; Beck A.T., 1999].

Генетические и биохимические концепции

В ряде исследований самоубийство рассматривается как генетически обусловленный паттерн поведения [цит. по: Положий Б.С., 2015]. Это подтверждается результатами специальных семейных исследований, показавших наличие самостоятельных механизмов суицидального поведения. О.Н. Тиходе-ев установил, что склонность к самоубийству тесно связана с мутациями различных генов, в том числе генов, контролирующих распространение нервных импульсов при помощи серотонина, и генов, отвечающих за уровень дофамина, адреналина и норадреналина [Тиходеев О.Н., 2007].

Эклектические теории

Эклектические теории рассматривают суицидальное поведение как многофакторное явление, на которое оказывают влияние биологические, клинические, социально-психологические и индивидуально-личностные факторы [Руженков В.А., 2012].

В нашей стране впервые такая концепция разрабатывалась коллективом авторов под руководством А.Г. Амбрумовой, предложившей интегративный подход к суицидальному поведению. Одно из основных положений сводится к тому, что суицид является следствием социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого субъективно неразрешимого микросоциального конфликта. Суицид является результирующей различных социальных, культурологических и патопсихологических воздействий на индивида. Согласно исследованиям А.Г. Амбрумовой, конфликт и дезадаптация могут иметь как патологическую, так и непатологическую природу – среди совершивших завершенный суицид соотношение лиц с психическими расстройствами, лиц с пограничными нарушениями и психически здоровых составляет 1,5:5:1 [Амбрумова А.Г., 1978]. Решение о самоубийстве предполагает личностную переработку конфликта с учетом особенностей личностного взаимодействия с социумом. А.Г. Амбрумовой введено понятие суицидального комплекса как совокупности личностных свойств, определяющих дезадаптацию и суицид. Средовые воздействия, преломляющиеся через личностные особенности, – это социальная позиция личности, которая выражает систему отношений человека к ситуации, к мнению других людей и к самому себе. Социальная позиция личности может стать как сильным просуицидальным, так и значимым антисуицидальным фактором [Амбрумова А.Г., 1998].

Заслуживает внимания концепция ведущего американского суицидолога Э. Шнейдмана, именно он ввел в практику метод психологической аутопсии. Им выделены основные характеристики суицида: чувство невыносимой душевной боли и изолированности от общества, ощущение безнадежности и беспомощности и мнение, что смерть – единственный способ решить все проблемы. Также он разработал типологию лиц с суицидальным поведением, отнеся к ним следующие категории: «искатели смерти», «инициаторы смерти», «игроки со смертью» и «одобряющие смерть». К «одобряющим смерть» чаще относятся тревожные лица молодого возраста и одинокие пожилые. Кроме того, он выделил 3 вида самоубийств – эготические, диадические, агенеративные. Эготические самоубийства совершатся в результате интрапсихического диалога, конфликта между частями «Я», внешние обстоятельства в этом случае играют дополнительную роль, например, при слуховых галлюцинациях. Основа диадических самоубийств лежит в нереализованных потребностях и желаниях, относящихся к значимому близкому. В этом случае внешние факторы доминируют. Агенеративные суициды возникают в результате желания исчезнуть из-за утраты чувства принадлежности к поколению или человечеству в целом. Шнейдман писал, что в основе суицидального поведения лежит боль из-за фрустрации таких потребностей человека, как потребность в принадлежности, достижении, автономии, воспитании и понимании [Шнейдман Э.С., 2001].

Несмотря на пристальное внимание со стороны ученых и исследователей, истинные причины и особенности механизмов развития суицидального поведения остаются недостаточно изученными. Концепции суицидального поведения в настоящее время продолжают совершенствоваться.

Современная концепция возникновения суицидального поведения

По ВОЗ, самоубийство есть преднамеренный акт убийства самого себя [ВОЗ, 2017]. Согласно определению G. Deshais [1947], суицидальное поведение – вариант поведения личности, характеризующийся осознанным желанием покончить с собой, т.е. любые внутренние и внешние формы психических актов, направляемые представлениями о лишении себя жизни [Нечипоренко В.В., 2007]. На сегодняшний день подход к пониманию этого явления изменился. Так, по мнению современных авторов, суицидальное поведение – стадийный и динамический процесс, в котором суицидальная активность прогрессирует от начальных, малосознаваемых внутренних форм до практической реализации суицидальных действий [Зотов П.Б., 2011].

В настоящее время в мировой суицидологии наибольшим признанием пользуется концепция «Диатеза – стресса», согласно которой суицидальное поведение возникает в результате специфического диатеза и воздействия стрессоров, запускающих или ускоряющих формирование такого поведения [цит. по: Положий Б.С., 2015].

За последнее десятилетие сформулированы три современных модели, их фокусом является суицид в молодежной среде, в частности модель развития суицидального поведения у подростков. Исследователями данного направления являются Д. Бридж, Т. Голдштейн, Д. Брент, автор интерперсональной модели Т. Джойнер, разработчики когнитивной теории А. Спирито, Д. Мэттьюс, Э. Венцель, А.Т. Бек.

Концепция возникновения и развития суицидального поведения у подростков, сторонниками которой являются Д. Бридж, Т. Голдштейн, Д. Брент, основана на эпидемиологических данных и рассматривает суицид как совокупность факторов: социально-культурных, психиатрических, психологических, семейных и биологических. Таким образом, авторы видят основную причину возникновения и развития суицидальных намерений у молодых лиц в семейном окружении и личностных особенностях родителей, которые передаются детям и могут быть усугублены высоким уровнем стресса в жизни и доступностью способов совершения суицида. По мнению авторов, суицидальное поведение взаимосвязано с сочетанием двух типов уязвимости – аффективными нарушениями и склонностью к агрессивному реагированию на фрустрирующую ситуацию. Такие особенности могут как передаваться по наследству, так и возникать в результате патологического воспитания. В семьях суицидентов, как правило, имеет место констелляция этих двух факторов, приводящая к усилению и расстройств настроения, и импульсивной агрессии. По мнению авторов, выраженная импульсивность повышает вероятность суицидальной попытки. Интоксикация ПАВ, информация в СМИ о суициде и доступность средств для совершения самоубийства (лекарственные средства и т.д.) являются лишь «усиливающими» факторами и увеличивают вероятность летального исхода. В качестве антисуицидальных факторов в данной модели называются гармоничные семейные отношения, хорошие отношения в школе и религиозное верование и социокультурное отношение, осуждающие суицид [Bridge J.A., 2006].

Согласно интерперсональной модели Томаса Джойнера, истинная суицидальная попытка совершается только в том случае, если в одном человеке совпадают все три фактора: желание умереть из-за острого чувства одиночества, восприятие себя как бремени для близких людей, приобретенная толерантность к физической боли и редуцированный страх смерти [Joiner T., 2007; Павлова Т.С., 2013].

Когнитивная модель суицидального поведения в молодежной среде имеет непосредственное отношение к когнитивной теории Аарона Бека, разработанной в 1960–1980 гг. Так, для подростков, склонных к суициду, такие особенности их жизни, как неблагополучная ситуация в семье, насилие, пренебрежение со стороны родителей, наличие психических заболеваний у родителей, травля и отвержение со стороны ровесников, способствуют формированию определенного типа мышления, которому свой- ственны негативный взгляд на себя, окружающих и свое будущее.Такой тип мышления неминуемо вызывает сильные негативные эмоции (тревогу) и при отсутствии адаптивных стратегий совладания приводит к суицидальному кризису [Beck A.T., 1985, 1999; Павлова Т.С., 2013].

Особого внимания заслуживает интегративная модель суицидального поведения Б.С. Положего, развивающая теорию «Диатеза – стресса». Данная концепция состоит из двух больших блоков – этиопатогене-тического и клинико-динамического. Первый из них

отвечает за механизмы возникновения суицидального поведения, а второй ответствен за его формирование (динамику). В этиопатогенетическом блоке выделяют детерминанты I, II и III рангов. К детерминантам I ранга относятся биологические (в их числе генетические и биохимические), клинические и личностнопсихологические, они являются наиболее распространенными и значимыми [Положий Б.С., 2015, 2016].

Необходимо отметить, что в интегративной модели и в предыдущих концепциях, объясняющих суицидальное поведение, недостаточно отражена констелляция про- и антисуицидальных факторов, лежащая в основе суицидального поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Влияние антисуицидальных факторов в недостаточной мере учитывается при изучении и описании механизмов суицидального поведения. Поэтому требуются дальнейшие исследования и совершенствование модели суицидального поведения с использованием социобиопсихологического подхода с целью разработки оптимальных профилактических проти-вивосуицидальных мероприятий.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.

Список литературы Основные модели суицидального поведения

- Адлер А. Теория и практика индивидуальной психологии. М.: Академический проспект, 2011.

- Амбрумова А.Г., Калашникова О.Э. Клинико-психологическое исследование самоубийства. Социальная и клиническая психиатрия. 1998; 8 (4): 53-56.

- Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Суицид как феномен социально-психологической дезадаптации личности. Сборник научных трудов МНИИ психиатрии. М., 1978: 6-26.

- Аналитическая психология и психотерапия. СПб.: Питер, 1995.

- Берн Э. Трансакционный анализ в психотерапии. М.: Эксмо, 2008.

- Бехтерев В.М. О причинах самоубийства и возможной борьбе с ним. Вестник знания. 1912; 2: 131-141.

- ВОЗ. Информационный бюллетень: Самоубийство. Март 2017 г. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/ru/

- Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. СПб: Союз, 1998.

- Зотов П.Б., Уманский С.М. Клинические формы и динамика суицидального поведения. Суицидология. 2011; 1: 3-7.

- Каннабих Ю. История психиатрии. М.: АСТ, 2014.

- Корсаков С.С. Курс психиатрии. 3-е издание. М., 1913.

- Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. М.: Азбука, 2016.

- Лэнге А. Дотянуться до жизни. Экзистенциальный анализ депрессии. М.: Генезис, 2010.

- Меннингер К. Война с самим собой. М.: Эксмо-Пресс, 2000.

- Нечипоренко В.В., Шамрей В.К. Суицидология: вопросы клиники, диагностики и профилактики. СПб.: Военно-медицинская академия, 2007.

- Павлов И.П. Полное собрание сочинений в 6 томах. М.: Изд-во АН СССР, 1951.

- Павлова Т.С., Банников Г.С. Современные теории суицидального поведения подростков и молодежи . Психологическая наука и образование. 2013; 4. URL: http://psyjoumals.ru/psyedu_ru/2013/n4/65717.shtml (дата обращения: 09.09.2017)

- Положий Б.С. Концептуальная модель суицидального поведения. Суицидология. 2015; 6, 1 (18): 3-7.

- Положий Б.С. Суициды в России и в Европе. М.: МИА, 2016.

- Психология бессознательного. М.: Канон, 1994.

- Руженков В.А., Руженкова В.В., Боева А.В. Концепции суицидального поведения. Суицидология. 2012; 4: 52-60.

- Салливан Г.С. Интерперсональная теория в психиатрии. М.: Ювента, 1999: 347.

- Сикорский И.А. Основы теоретической клинической психиатрии с кратким очерком судебной психиатрии. Киев, 1910.

- Тиходеев О.Н. Генетический контроль предрасположенности к суициду. Ecological genetics. 2007; 5 (4): 22-43.

- Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990: 368.

- Фрейд З. Семейный роман невротиков. М.: Азбука Классика, 2009: 224.

- Хиллман Д. Самоубийство и душа. М.: Когито-центр, 2004: 272.

- Хорни К. Невроз и личностный рост: борьба за самореализацию. СПб.: Восточно-Европейский ин-т психоанализа, 1997: 316.

- Шнейдман Э.С. Душа самоубийцы. М.: Смысл, 2001: 132.

- Юнг К.Г. Конфликты детской души. М.: Канон, 1995: 336.

- Ялом И.Д. Экзистенциальная психотерапия. М.: РИМИС, 2008: 608.

- Beck AT., Brown G.K., Steer K.S., Dahlsgaard K.K., Grisham J.R. Suicide ideation at its worst point: a predictor of eventual suicide in psychiatric outpatients. Suicide Life Threat Behav. 1999; 29 (1): 1-9.

- Beck A.T., Steer R.A. et al. Hopelessness and eventual suicide: a 10-year prospective study of patients hospitalized with suicidal ideation. Am. J. Psychiatry. 1985; 5: 559-563.

- Bridge J., Goldstein T.R., Brent D. Adolescent suicide and suicidal behavior. J. Child. Psychol. Psychiatry. 2006; 47 (3-4): 372-394.

- Frankl V.E. Der unbewufite Gott: Psychotherapie und Religion. Munchen, 1988: 156.

- Joiner T. Why People Die by Suicide. Cambridge: Harvard University Press, 2005: 288.

- Kelly G.A. The psychology of personal constructs. London: Rutledge, 1991.

- Kety S. Suicide. Baltimore: Williams & Wilkins, 1986.

- Mann J.J., Waternaux C., Haas G.L., Malone K.M. Toward a clinical model of suicidal behavior in psychiatric patients. Am. J. Psychiatry. 1999; 156: 181-189.

- Shneidman E.S. Deaths of Man. New York: Quadrange, 1973.

- Wender P.H., Kety S.S., Rosenthal D. et al. Psychiatric Disorders in the Biological and Adoptive Families of Adopted Individuals With Affective Disorders. Arch. Gen. Psychiatry. 1986; 43 (10): 923-929.