Основные направления и цели кодификационных работ законодательства Российской империи, в том числе законодательства Эстляндской, Лифляндской, Курляндской губерний

Автор: Кокорин В.Ю.

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Юридические науки

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу кодификационных работ законодательства Российской империи в XIX веке, включая систематизацию правовых норм остзейских губерний. Рассмотрены теоретико-методологические основы кодификации, исторические предпосылки и результаты, выявлены ключевые особенности интеграции местного законодательства в общеимперскую систему, систематизированы практические результаты кодификационных реформ.

Правовая система Российской империи, кодификация законодательства, остзейские губернии, Свод местных узаконений, общеимперское право, правовая интеграция

Короткий адрес: https://sciup.org/148330700

IDR: 148330700 | УДК: 340.1 | DOI: 10.18137/RNU.V9276.25.02.P.051

Текст научной статьи Основные направления и цели кодификационных работ законодательства Российской империи, в том числе законодательства Эстляндской, Лифляндской, Курляндской губерний

Стремительные преобразования в правовом поле Российской империи XIX века предопределили необходимость масштабной систематизации законодательства. В начале позапрошлого столетия правовая система государства характеризовалась разрозненностью нормативных актов, множественностью противоречивых указов и распоряжений, отсутствием единой структуры законодательства. Особую актуальность приобрел вопрос систематизации правовых норм остзейских губерний – Эстляндской, Лифляндской и Курляндской, где действовало собственное законодательство, основанное на местных традициях и обычаях. Правовой партикуляризм этих территорий требовал особого подхода к кодификационным работам – с учетом специфики региональной правовой культуры.

Основной целью статьи является проведение анализа кодификационных работ законодательства Российской империи в XIX веке.

Задачи статьи: а) определение методологии кодификации, разработанной в исследуемый период; б) систематизация практических результатов кодификационных реформ.

Научная проблематика исследования сфокусирована на комплексном анализе процесса систематизации законодательства – как общеимперского, так и местного уровня. Фундаментальный характер проведенных преобразований определил вектор развития российской правовой системы на десятилетия вперед.

Методология исследования

Исследование основано на сочетании общенаучных и специально-юридических методов, что позволило комплексно проанализировать процесс кодификации законодательства Российской империи, включая правовые нормы остзейских губерний.

В работе применен си стем ный подход , обеспечивающий всесторонний анализ кодификационных процессов, ис тори ко- право вой ме тод , позволяющий выявить закономерности развития правовой системы XIX века, а также срав ни тель но- пра во вой анализ , использованный для оценки различий между общеимперским и местным законодательством . Формаль но- юри диче ский ме тод применялся при исследовании структуры и содержания Полного собрания законов (1830) и Свода законов Российской империи (1832), а также Свода местных узаконений губерний остзейских (1845, 1864). Использование методологии нормативного анализа способствовало выявлению принципов правового регулирования и механизма интеграции остзейского законодательства в общероссийскую систему, а статистический анализ правовых актов позволил систематизировать нормативный массив и определить его основные характеристики. Применение общенаучных методов познания, а также специально-юридических методов – формально-юридического и сравнительно-правового – позволило всесторонне изучить процесс кодификации законодательства Российской империи в контексте интеграции правовых норм остзейских губерний

Кодификационные работы XIX века и формирование правовой системы

Российской империи

Историческая ретроспектива демонстрирует, что до 1826 года попытки упорядочить законодательство носили фрагментарный характер. Создание Второго отделения Собственной Его Император-

Основные направления и цели кодификационных работ законодательства Российской империи, в том числе законодательства Эстляндской, Лифляндской, Курляндской губерний

ского Величества канцелярии под руководством М.М. Сперанского ознаменовало начало планомерной работы по систематизации правовых норм.

В историографии вопроса отражены различные подходы к оценке результатов кодификационных работ. Современные исследователи подчеркивают прогрессивный характер проведенных преобразований, отмечая их значение для развития российской правовой системы [1–3].

Правовая система Российской империи в начале XIX века пребывала в состоянии значительной разрозненности. Множество указов, манифестов и других нормативных актов, изданных в разные исторические периоды, создавали сложности в правоприменительной практике [4]. Неупорядоченность законодательства затрудняла деятельность государственного аппарата и отправление правосудия.

Накопленный массив правовых норм требовал систематизации и упорядочения. К 1825 году насчитывалось свыше 30 000 законодательных актов, действовавших параллельно. Данная ситуация порождала противоречия в судебной практике и административном управлении [5]. Отсутствие единой системы законодательства препятствовало эффективному государственному управлению.

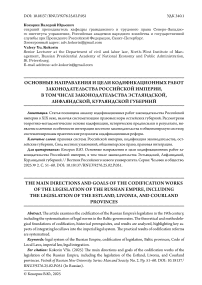

Первые попытки систематизации законодательства предпринимались еще при Петре I и Екатерине II, однако они не при- вели к желаемому результату. Комиссии, создававшиеся для этой цели, не справились с поставленной задачей из-за масштабности работы и методологических сложностей [6]. Длительность этапов кодификационных работ отражена в Таблице.

Особую сложность представляло правовое регулирование в национальных окраинах империи. В остзейских губерниях действовала собственная система права, основанная на немецком городском праве, местных привилегиях и обычаях [7; 8]. Многоуровневая система источников права создавала дополнительные трудности в правоприменении.

К началу правления Николая I необходимость масштабной систематизации законодательства стала очевидной. Требовалось создать эффективный механизм правового регулирования, который учитывал бы как общеимперские интересы, так и региональную специфику [9].

Создание Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии в 1826 году ознаменовало новый этап в развитии российского законодательства. М.М. Сперанский, назначенный руководителем этого учреждения, разработал методологию систематизации правовых норм, основанную на научном подходе к классификации законодательных актов [2; 10].

Структура Второго отделения включала несколько подразделений, каждое из ко-

Таблица

Этапы кодификационных работ 1826–1864 гг.

|

Период |

Основные мероприятия |

Результаты |

|

1826–1830 |

Создание Второго отделения, сбор материалов |

Систематизация законодательства |

|

1830–1832 |

Издание Полного собрания законов |

45 томов законодательных актов |

|

1832–1839 |

Подготовка Свода законов |

15 томов действующего законодательства |

|

1840–1864 |

Кодификация местных узаконений |

Своды местных законов |

Источник: таблица составлена автором на основе [1–5].

54 Вестник Российского нового университета54 Серия «Человек и общество», выпуск 2 за 2025 год

торых отвечало за определенное направление кодификационной работы. Штат сотрудников формировался из высококвалифицированных юристов, обладавших глубокими познаниями в области российского и зарубежного права [11]. Профессиональный подход к систематизации законодательства обеспечил высокое качество проводимых работ.

Методология кодификационных работ предусматривала последовательное изучение существующих правовых норм, их систематизацию и устранение противоречий. Сотрудники отделения провели масштабную работу по сбору и анализу законодательных актов, действовавших с 1649 года [12]. Особое внимание уделялось сохранению преемственности правовых норм при их систематизации.

В процессе работы Второго отделения сформировались принципы кодификации, которые впоследствии легли в основу создания Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. Научный подход к систематизации законодательства позволил создать логически структурированную систему правовых норм [13].

Деятельность Второго отделения не ограничивалась только систематизацией общеимперского законодательства. Значительное внимание уделялось изучению и кодификации местных правовых норм, действовавших в различных регионах империи. Особый интерес представляла работа по систематизации законодательства остзейских губерний [4, с. 178].

Масштабная систематизация российского законодательства, начатая при Николае I, привела к созданию фундаментального труда – Полного собрания законов Российской империи. Данный свод, изданный в 1830 году под руководством М.М. Сперанского, охватил нормативные акты с 1649 по 1825 годы [6]. Структу- ра собрания отразила хронологический принцип систематизации законодательных материалов.

В процессе формирования Полного собрания законов была проведена колоссальная работа по выявлению и систематизации более 30 000 законодательных актов [5]. Документы подверглись тщательной проверке на подлинность, устранялись противоречия между различными редакциями, восстанавливалась точная датировка.

Принципиальное значение для правовой системы империи приобрело разделение Полного собрания законов на три последовательных издания [4]. Первое охватило период с 1649 по 1825 год, второе – с 1825 по 1881 год, третье – с 1881 по 1913 год. Такая периодизация позволила отразить эволюцию российского законодательства. Каждый том Полного собрания законов снабжался вспомогательным справочным аппаратом – хронологическими и алфавитно-предметными указателями [7]. Это существенно упрощало поиск необходимых документов и способствовало практическому применению собрания в юридической деятельности.

Издание Полного собрания законов заложило основу для дальнейшей систематизации российского законодательства [9]. Собранные и упорядоченные материалы послужили базой для создания Свода законов Российской империи, определившего структуру действующего законодательства.

В контексте правовой системы остзейских губерний Полное собрание законов приобрело особое значение, так как включило местные узаконения в общеимперскую систему права [12]. При этом сохранялись особенности регионального законодательства, что отразило гибкий подход к правовому регулированию различных территорий империи.

Основные направления и цели кодификационных работ законодательства Российской империи, в том числе законодательства Эстляндской, Лифляндской, Курляндской губерний

Логическим продолжением систематизации российского законодательства стал Свод законов 1832 года, структурированный по отраслевому принципу [10]. Данный документ представил действующее законодательство в систематизированном виде, разделив его на 15 томов, каждый из которых охватывал определённую сферу правового регулирования.

Сформированный под руководством М.М. Сперанского Свод законов воплотил принцип непротиворечивости правовых норм [11]. В процессе его создания были устранены противоречия между различными нормативными актами, проведена унификация юридической терминологии, что существенно упростило правоприменительную практику.

Содержание Свода законов отразило многоуровневую структуру российского права [13]. Первые три тома включали основные государственные законы, учреждения и уставы о службе гражданской. Тома с четвертого по восьмой регламентировали различные отрасли публичного права. Частное право нашло отражение в томах с девятого по одиннадцатый [4].

Значительное внимание в Своде уделялось вопросам межевания, благоустройства и хозяйственного управления [14]. Последние тома содержали уставы благочиния, законы о состояниях и межевые законы, что демонстрировало комплексный подход к регулированию общественных отношений.

Особую роль Свод законов сыграл в процессе интеграции остзейских губерний в правовое пространство империи [6]. При сохранении местных правовых особенностей документ установил общие принципы и механизмы правового регулирования, обеспечивающие единство имперской правовой системы. Практическое применение Свода законов потребовало создания специального механизма актуализации его содержания [5]. Ежегодно издавались Продолжения Свода законов, включавшие новые нормативные акты и изменения в действующее законодательство, что поддерживало актуальность правовой системы.

Правовая система остзейских губерний в первой половине XIX века демонстрировала исключительную специфику, обусловленную историческими традициями и местными обычаями. Законодательство Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерний базировалось на сложном переплетении норм германского, шведского и польского права [4; 8]. Многообразие правовых источников создавало существенные трудности в правоприменительной практике.

Специфика местного права проявлялась в особом статусе остзейского дворянства, располагавшего широкими привилегиями в сфере самоуправления. Эти привилегии закреплялись в многочисленных капитуляциях и жалованных грамотах [9]. Судебная система остзейских губерний сохраняла автономность, функционируя на основе местных правовых традиций.

Процесс систематизации остзейского права начался в 1728 году с создания комиссии по составлению свода местных законов. Однако значительные результаты были достигнуты лишь в XIX веке, когда работу возглавило Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии [12]. Особое внимание уделялось сохранению баланса между общеимперскими нормами и местными правовыми обычаями.

В период с 1830 по 1840 год активизировалась работа по сбору и систематизации местных узаконений. Существенный вклад в этот процесс внес профессор Дерптского университета Ф.Г. фон Бунге, разработав-

56 Вестник Российского нового университета56 Серия «Человек и общество», выпуск 2 за 2025 год

ший научную методологию кодификации остзейского права [6]. Его подход предусматривал тщательное изучение исторических источников права и их систематизацию по отраслевому принципу.

Создание Свода местных узаконений губерний остзейских представило собой масштабный проект правовой кодификации. Работа над сводом началась в 1840 году под руководством Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии [10]. В процессе систематизации местного права учитывались особенности правовой культуры остзейских губерний и специфика действовавших там правовых институтов. Структура Свода местных узаконений отразила комплексный подход к систематизации права. Первая часть, опубликованная в 1845 году, охватила нормы, регулирующие организацию местных учреждений и их полномочия. Вторая часть, изданная в том же году, содержала положения о сословном праве остзейских губерний. Третья часть, увидевшая свет в 1864 году, включила нормы гражданского права [11].

Принципиальное значение приобрело сохранение правовой преемственности при кодификации. Составители свода провели тщательный анализ исторических источников права, включая древние грамоты, акты шведского и польского периодов, российские законодательные акты [13]. Такой подход позволил обеспечить органичное развитие местного права в рамках общеимперской правовой системы.

Методологической основой кодификации стал принцип субсидиарного применения общеимперского законодательства. В случаях, когда местные правовые нормы не регулировали определенные отношения, применялись положения общероссийского Свода законов [14]. Данный механизм способствовал постепенной ин- теграции правовых систем при сохранении местной специфики.

Свод местных узаконений закрепил особый порядок применения источников права в остзейских губерниях. Преимущественное значение получили местные законы и обычаи, затем следовало римское право, и только при отсутствии соответствующих норм применялось общеимперское законодательство [4]. Это позволило сохранить правовую автономию региона в рамках единого государства.

Масштабная кодификация законодательства Российской империи XIX века трансформировала всю правовую систему государства. Структурирование правовых норм в рамках Полного собрания законов и Свода законов обеспечило единообразное применение права на территории империи [6]. Систематизация законодательства упростила правоприменительную практику и сделала правовую систему более предсказуемой для всех участников правоотношений.

Существенные изменения произошли в судебной практике, где кодифицированные акты стали надежной основой для принятия решений. Суды получили возможность опираться на четко структурированную нормативную базу, что способствовало формированию единообразной судебной практики [5]. Унификация правовых норм позволила минимизировать противоречия между различными правовыми актами.

Особое значение кодификационные работы приобрели для развития правовой науки и юридического образования [1; 4]. Систематизированное законодательство создало базу для глубокого научного анализа правовых институтов и подготовки квалифицированных юристов. В университетах появились новые учебные курсы, основанные на кодифицированном материале.

Основные направления и цели кодификационных работ законодательства Российской империи, в том числе законодательства Эстляндской, Лифляндской, Курляндской губерний

Интеграция местного права остзейских губерний в общеимперскую систему законодательства продемонстрировала гибкость подхода к кодификации [9]. Сохранение особенностей местного права при его систематизации обеспечило баланс между централизацией управления и учетом региональной специфики.

Создание единой системы законодательства упростило государственное управление и административную деятельность [7]. Четкая структура нормативных актов позволила государственным служащим эффективнее выполнять свои функции, опираясь на систематизированную правовую базу.

Кодификационные работы заложили фундамент для дальнейшего развития российского права. Опыт систематизации законодательства XIX века послужил моделью для последующих правовых реформ [2; 12]. Методология кодификации, разработанная в этот период, сохранила актуальность для современной юридической практики.

Реализация масштабных кодификационных работ в XIX веке принесла существенные практические результаты для правовой системы Российской империи. Систематизация законодательства упростила работу судебных органов и административного аппарата, обеспечив доступность правовых норм для правоприменителей. В сфере правоприменения систематизированное законодательство позволило сформировать единообразные подходы к разрешению правовых споров [11]. Практическая ценность кодификации проявилась в снижении количества противоречивых судебных решений и уменьшении сроков рассмотрения дел судами различных инстанций.

Особую практическую значимость кодификация приобрела для остзейских губерний, где систематизация местных узаконений способствовала сохранению правовых традиций региона при интеграции в общеимперскую систему права [13]. Практика применения Свода местных узаконений губерний остзейских демонстрировала эффективность учета региональной специфики в рамках единой правовой системы.

Систематизация законодательства упростила процесс профессиональной подготовки юридических кадров [14]. Университеты получили возможность использовать структурированный нормативный материал для обучения будущих правоведов, что повысило качество юридического образования вимперии.

В сфере государственного управления практические результаты кодификации выразились в оптимизации документооборота и повышении эффективности работы государственного аппарата [4]. Четкая структура правовых норм позволила минимизировать бюрократические процедуры и ускорить принятие управленческих решений. В предпринимательской сфере систематизированное законодательство создало надежную основу для развития торговых отношений и защиты имущественных прав. Купцы и промышленники получили возможность выстраивать деловые отношения на основе понятной и предсказуемой правовой базы.

Заключение

Кодификационные работы XIX века сыграли ключевую роль в формировании правовой системы Российской империи, обеспечив систематизацию и унификацию законодательства. Создание Полного собрания законов Российской империи (1830) и Свода законов Российской империи (1832) позволило устранить правовую разрозненность, упорядочить норматив-

58 Вестник Российского нового университета58 Серия «Человек и общество», выпуск 2 за 2025 год

ные акты и сделать законодательство более доступным для правоприменителей. Включение в этот процесс остзейских губерний стало примером сочетания имперской унификации с учетом региональных особенностей. Разработка Свода местных узаконений губерний остзейских (1845, 1864) продемонстрировала гибкость российского законодательства, позволяя интегрировать местные правовые традиции в общеимперскую систему.

Основным результатом исследования явилась систематизация практических результатов кодификационных реформ, по- влиявших на повышение эффективности судебной системы, улучшение правоприменительной практики и создание единой законодательной базы для государственного управления. Формирование структурированного и логически упорядоченного законодательства обеспечило предсказуемость правового регулирования и способствовало дальнейшему развитию российской правовой науки. Опыт кодификационных работ XIX века стал основой для последующих реформ в области законодательства и сохранил свою значимость для юридической практики.