Основные направления социализации младших школьников

Автор: Матвеева Олеся Николаевна, Беккер Игорь Львович

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 4 (61), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье выявлены основные направления социализации младших школьников и описаны наиболее значимые показатели каждого направления. Анализ сделан на основе актуального уровня социального и психического развития ребенка. Полученные данные могут быть использованы для дальнейшего повышения эффективности социального воспитания и образования.

Младшие школьники, направления социализации, показатели социализированности

Короткий адрес: https://sciup.org/147136716

IDR: 147136716

Текст научной статьи Основные направления социализации младших школьников

В современных условиях актуальность проблемы социализации младших школьников не вызывает сомнения. В данном возрасте в развитии ребенка происходит ряд психофизиологических изменений; меняются ведущий вид деятельности, социальная группа, в которую он входит, сущность позиции, которую занимает в глазах окружающих и самого себя. Без учета этих изменений невозможно объективно оценить обоснованность социальных требований, предъявляемых к младшим школьникам современным обществом, соответствие данных требований реальному уровню их развития, определить ключевые направления социализации младших школьников и показатели их социализированности.

Рассмотрим основные психологические особенности младших школьников, обусловливающие их готовность к дальнейшему развитию.

Младший школьный возраст является периодом качественных преобразований познавательных процессов: они приобретают опосредованный, осознанный и произвольный характер. У младшего школьника развиваются такие сложные формы умственной деятельности, как анализ, синтез, обобщение, рефлексия, абстрактное мышление, внутренний план действий, закладываются основы теоретического мышления, а также формируется сфера интересов.

По мнению многих ученых, интересы младших школьников отличаются динамичностью: они неустойчивы (А. А. Люблинская), недолговечны (С. Л. Рубинштейн), ситуативны (Н. Г. Мо розова), поверхностны (В. В. Давыдов). В этом возрасте ярко выражен познавательный интерес, который основывается на интуитивном принятии ценности знания (В. В. Давыдов).

Среди важнейших новообразований, возникающих у детей младшего школьного возраста, следует назвать переход от непосредственного поведения к опосредствованному, т. е. к поведению осознанному и произвольному. Ребенок учится активно управлять собой, строить свою деятельность в соответствии с поставленными целями, сознательно принятыми намерениями и решениями. Это свидетельствует о возникновении нового уровня организации мотивационно-по-требностной сферы и служит важным показателем развития личности [1].

В младшем школьном возрасте происходит дальнейшее совершенствование произвольной эмоциональной регуляции поведения, формируются навыки элементарного анализа собственного поведения. Таким образом, постепенно поведение ребенка перестает быть наивным и непосредственным.

Все вышеуказанные новообразования взаимосвязаны и в конечном счете приводят к возникновению нового уровня самосознания ребенка, обусловленного овладением разнообразными средствами произвольной саморегуляции. Младший школьник начинает осознавать себя не изолированным, а находящимся в системе человеческих отношений, т. е. у него появляется переживание себя как существа социального. В основе формирования сознания лежит рефлексия —

«процесс осознания действующим субъектом — лицом или общностью — того, как они в действительности воспринимаются и оцениваются другими индивидами или общностями. Рефлексия — это не просто знание или понимание субъектом самого себя, но и выяснение того, как другие знают и понимают „реф-лектирующего“, его личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с познанием) представления» [5, с. 340]. Для младшего школьника необходимо не столько познание самого себя (это произойдет позже, в старшем подростковом и юношеском возрасте), сколько именно осознание того, как тебя понимают и воспринимают другие — сверстники, взрослые, родители и пр. С данной точки зрения развитая рефлексия — важный показатель социализированности младшего школьника. Она является составной частью всех компонентов социализации.

Одна из особенностей перечисленных новообразований детей младшего школьного возраста заключается в том, что они не носят ярко выраженного «сигнального» характера — задержка или отставание в их развитии резко не меняет картины поведения и деятельности детей и не выступает в качестве прямой причины возникновения конфликтных отношений с окружающими. Очень часто деструктивные последствия этих задержек начинают сказываться лишь при вступлении ребенка в подростковый возраст [6]. Другая особенность состоит в изменениях, происходящих в структуре знаний ребенка о себе, в том, что самооценка постепенно становится иерархически организованным личностным образованием младшего школьника.

Новый уровень развития самосознания младшего школьника непосредственно связан с возникновением особого личностного новообразования — внутренней позиции. Она характеризует личность ребенка в целом, определяя его поведение, деятельность и систему отношений к действительности и самому себе.

В сознании младшего школьника начинает формироваться система ценностей. Именно в 6—7 лет процесс фор мирования ценностных ориентаций происходит наиболее динамично [2]. Понятно, что применительно к этому периоду детства можно вести речь не об окончательном определении ценностей, поскольку младшие школьники находятся в стадии выбора, осмысления и усвоения, а лишь о создании основы ценностно-смысловой сферы личности.

Еще одной социально-психологической особенностью младших школьников можно считать динамичность нравственных представлений. Представления ребенка меняются от нравственного максимализма (когда он имеет твердые, излишне категоричные представления о добре, зле, справедливости, убежден в их незыблемости и неизменности) к нравственному релятивизму (когда он понимает относительность своих нравственных представлений, признает право каждого на свою точку зрения) [3]. Если первоклассники еще достаточно односторонне воспринимают моральную ситуацию, затрудняются в ее анализе, то моральные оценки младших школьников более гибкие, дифференцированные, основывающиеся на понимании нравственного смысла правил поведения. Показателем наиболее высокого уровня нравственного развития психологи (Л. С. Выготский, В. Э. Чудновский) считают развитие у ребенка способности ориентироваться в своем поведении не на внешние, а на внутренние нормы.

Значительные перемены, вызванные ходом общего развития младшего школьника, изменения его образа жизни, некоторых целей, возникающих перед ним, приводят к тому, что становится иной его эмоциональная жизнь.

Изменения эмоциональной сферы младшего школьника выражаются в следующем:

-

— нарастает организованность в эмоциональном поведении ребенка (способность владеть своими чувствами), но в значительной мере сохраняется свойство бурно реагировать на отдельные, задевающие его явления;

-

— социальные и асоциальные чувства проявляются очень живо и непосредственно;

-

— формируется способность к сопереживанию — «бескорыстная» эмпатия, когда эмоциональное состояние другого человека не просто вызывает у ребенка то же самое чувство, а становится причиной возникновения других чувств — жалости, сострадания или радости за другого;

-

— под влиянием конкретных воздействий интенсивно формируются мораль

ные чувства (чувства товарищества, ответственности за коллектив и т. д.);

-

— развиваются разнообразные эстетические переживания [6; 8].

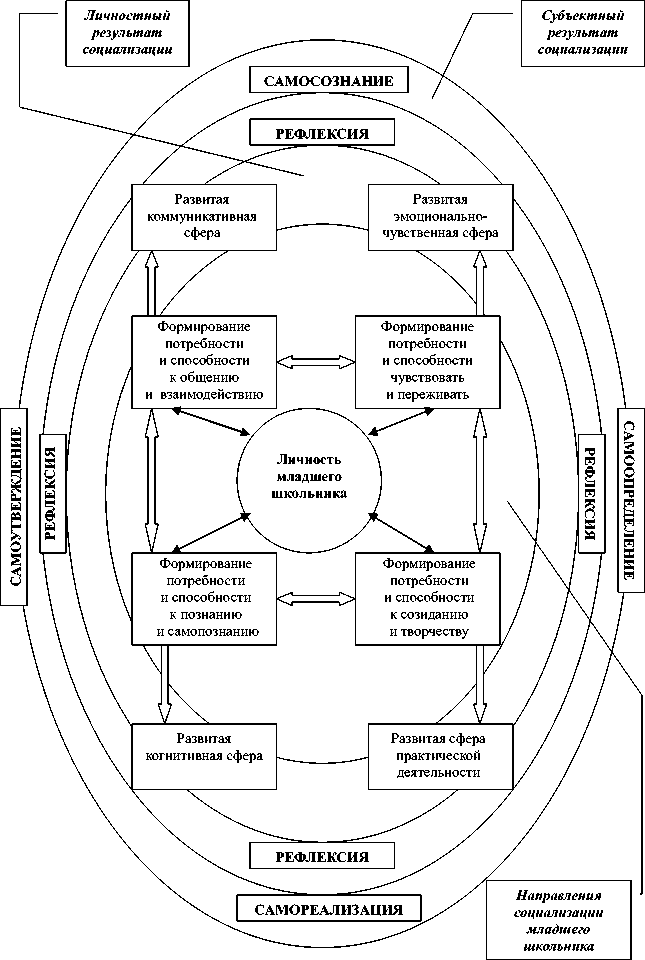

На основании анализа особенностей социального и психического развития младших школьников нами определены основные стратегические направления и результаты их социализации (рисунок).

Основные направления и результаты социализации младшего школьника

Результатом гармоничного развития ребенка по всем перечисленным направлениям будет приобретение им социального опыта и качеств личности, которые помогут ему успешно решать задачи социализации.

На основе выделенных А. В. Мудри-ком задач социализации [4] представим обобщенный образ современного младшего школьника.

Для решения естественно-культурных задач социализации ребенок должен:

-

— относительно свободно владеть и уметь управлять движениями своего тела, мимикой и жестикуляцией;

-

— знать строение своего тела и свою половую принадлежность;

-

— осознавать себя как мальчик или девочка в соответствии с существующими в культуре полоролевыми моделями поведения;

-

— уметь строить свою деятельность и ориентироваться в пространстве;

-

— уметь обслуживать себя и выполнять трудовые обязанности.

Социально-культурные задачи включают в себя познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые задачи. Для их успешного решения от младшего школьника требуется следующее:

-

а) познавательные задачи:

-

— понимать, о чем идет речь, и уметь связно и понятно для окружающих выразить ход своих мыслей;

-

— знать свои права и обязанности как человека, члена семьи, школьника;

-

— уметь управлять своим воображением;

-

— уметь сравнивать, сопоставлять и анализировать явления;

-

— уметь планировать свою деятельность;

-

— уметь познавать окружающий мир и строить свою картину мира;

-

б) морально-нравственные задачи:

-

— иметь представление о нормах нравственности и морали, об этических и эстетических эталонах;

-

— уметь сорадоваться успешному и сопереживать неуспешному;

-

— управлять своей волей;

-

— уметь сотрудничать при решении учебных и жизненных задач;

-

в) ценностно-смысловые задачи:

-

— иметь представление об основных человеческих ценностях;

-

— ценить жизнь, здоровье, благополучие — свое собственное и других людей;

-

— эмоционально-ценностно относиться к окружающему миру;

-

— уметь устанавливать дружеские отношения;

-

— уметь отстаивать свои права;

-

— ответственно относиться к своим обязанностям.

В процессе решения социально-психологических задач формируется самосознание младшего школьника, проявляющееся в его самоопределении в актуальной жизни и на перспективу, стремлении к самореализации и самоутверждению. В связи с этим младший школьник должен:

-

— понимать и осознавать свои права (право на любовь и понимание, право на игру и учение, право на достоинство), обязанности и необходимость их соблюдать;

-

— стремиться «быть как все», «не быть как все» и «быть лучше, чем все»;

-

— стремиться к адекватным взаимоотношениям со сверстниками;

-

— стремиться оправдать ожидания взрослых по поводу успехов в школе;

-

— иметь объективную самооценку.

Основываясь на выделенных (см. рисунок) направлениях социализации личности ребенка и специфике задач социализации младших школьников, определим компоненты социализации младшего школьника:

-

• когнитивный — знания, понимание, рефлексия;

-

• коммуникативный — общение и взаимодействие; усвоение ребенком норм, правил, обычаев, моделей поведения и их реализация в межличностных взаимоотношениях;

-

• практический — усвоение ребенком практических навыков в разнообразных видах деятельности и проявление себя в разнообразном творчестве;

-

• ценностно-смысловой — наличие у ребенка ценностных ориентаций, предпочтений, мотивов и установок, определяющих его отношение к чему-/кому-либо.

Результатом социализации является социализированность, которая в общем виде понимается как совокупность индивидуальных особенностей личности, обеспечивающих наибольшую успешность в значимой для данного индивида деятельности, положительное самоощу щение и эмоциональную удовлетворенность жизнью в целом [7].

В соответствии с компонентами социализации, спецификой содержания задач социализации, характерной для младшего школьного возраста, и требованиями, предъявляемыми современным обществом к уровню развития личности, мы сформулировали наиболее значимые показатели социализированности младшего школьника , которые представлены ниже.

Когнитивный компонент

Коммуникативный компонент

Практический компонент

Ценностно-смысловой компонент

— знание о природе; знание о культуре; знание о человеке; знание о себе самом; широкий кругозор; способность к самонаблюдению и самоанализу; способность к адекватной реакции на изменение ситуации; умение планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; способность к самопознанию

— умение общаться и взаимодействовать с младшими детьми; умение общаться и взаимодействовать со сверстниками; умение общаться и взаимодействовать с детьми старшего возраста; умение общаться и взаимодействовать со взрослыми; умение общаться и взаимодействовать в составе разновозрастной группы; способность к эмпатии; наличие толерантности

— способность к репродуктивным действиям; способность к творческим действиям; самостоятельность в деятельности; навыки безопасного взаимодействия с природной и социальной средой; способность к самооценке результатов своей деятельности

— представления об основных человеческих ценностях: Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, Отечество, Земля, Мир; наличие сформированных нравственных качеств: любовь к родному краю, дружелюбие, трудолюбие, доб

рота, готовность помочь товарищу, отзывчивость, честность, справедливость, вежливость, исполнительность, чувство стыда; сформированность социально одобряемого поведения; способность к нравственной самооценке

Полученные результаты, на наш взляд, позволят определить и реализовать на практике педагогически обоснованные и эффективные подходы к организации воспитания и социализации детей младшего школьного возраста в семье и образовательных учреждениях.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. — М. : Просвещение, 1968. — 464 с.

-

2. Гаврилычева, Г. Ф. Младший школьник и его ценности / Г. Ф. Гаврилычева // Начальная школа. — 2008. — № 7. — С. 13—18.

-

3. Максакова, В. И. Организация воспитания младших школьников : метод. пособие для учите

ля / В. И. Максакова. — М. : Просвещение, 2003. — 256 с.

-

4. Мудрик, А. В. Социальная педагогика / А. В. Мудрик. — М. : Изд. центр «Академия», 2000. — 192 с.

-

5. Психология : словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — 2-е изд. — М. : Политиздат, 1990. — 494 с.

-

6. Психолого-педагогические особенности развития личности младшего школьника : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. И. П. Шаховой. — Пенза : ПГПИ им. В. Г. Белинского, 1993. — 86 с.

-

7. Смирнова, М. А. Деятельность общеобразовательных учреждений по созданию педагогических условий социализации учащихся / М. А. Смирнова : автореф. дис. ... канд. пед. наук. — Самара, 1999. — 23 с.

-

8. Якобсон, П. М. Психология чувств и мотивации / П. М. Якобсон ; под ред. Е. М. Борисовой. — М. : Ин-т практ. психологии ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1998. — 304 с.

Поступила 10.02.10.