Основные научные результаты реализации проекта научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»

Автор: Землюков С.В., Грушин С.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена итогам работы международного коллектива ученых, состоящего из более чем 60 чел., в т. ч. ведущих тюркологов из 22 российских и 13 зарубежных научно-образовательных и академических центров, в рамках реализации проекта Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» в 2022-2023 гг. За этот период проведены шесть археологических и четыре этнографические экспедиции на территории Российской Федерации, Республик Казахстан и Кыргызстан. Получены новые материалы по формированию тюркского этнокультурного комплекса и его распространению на пространствах Центральной Азии. В процессе археологических исследований реализована научная программа, включавшая выявление новых памятников, раскопки и музеефикацию археологических объектов, их фотои 3Б-фиксацию. В ходе этнографических экспедиций собран материал по тюркскому эпическому наследию и традиционной культуре, на основании которого обнаружено много сходных элементов в явлениях культуры этнических групп алтайцев и киргизов. Выявлены этнографические параллели славянских и тюркских народов стран Большого Алтая. Результаты исследований послужили основой для разработки концепции славянотюркского единства, которая имеет важное теоретическое и практическое значение.

Большой алтай, международное сотрудничество, экспедиции, тюркская история, археология, этнография, концепция славяно-тюркского единства

Короткий адрес: https://sciup.org/145147189

IDR: 145147189 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.110-117

Текст научной статьи Основные научные результаты реализации проекта научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»

Актуальность объединения научного сообщества на евразийском пространстве обусловлена логикой развития исторической науки, развитием информационных технологий и современными политическими международными реалиями. Только совместными усилиями ученых разных стран можно прийти к созданию всеобъемлющей концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов Центральной Азии. Пространство Большого Алтая включает территории нескольких полиэтничных и многоконфессиональных государств: России, Монголии, Казахстана, Китая, Кыргызстана. Население региона связано историческими, культурными корнями, многовековыми традициями, которые обусловливают особенности тюрко-славянского мира. В целях изучения культурно-исторического наследия славянских и тюркских народов в 2019 г. на I Международном алтаистическом форуме по инициативе Алтайского (г. Барнаул) и Горно-Алтайского (г. Горно-Алтайск) государственных университетов – вузов, расположенных в самом сердце пространства Большого Алтая, – был создан Научно-образовательный центр (НОЦ) алтаисти-ки и тюркологии «Большой Алтай». В настоящее время это международный коллектив ученых, которых объединяет идея изучения и сохранения культурно-исторического единства славянских и тюркских народов. В исследовательском процессе участвуют специалисты разных научных направлений, в полной мере реализуя междисциплинарный подход. НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» интегрирует ведущих исследователей для формирования объективного и целостного представления о происхождении и историко-культурном единстве славянских и тюркских народов, позиционирования Алтая как исторической родины последних [Землюков, Грушин, 2021]. Новые аспекты процессов формирования и распространения тюркского культурного комплекса, взаимодействие славянских и тюркских народов в различные исторические периоды выявляются на основе крупных международных междисциплинарных исследований, включающих исторические, археологические, этнографические, правовые и другие реконструкции.

Основные задачи проекта «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая» и Научно-образовательного центра были сформулированы следующим образом:

-

1) организация на базе НОЦ международного исследовательского центра тюркологии и алтаистики мирового уровня;

-

2) создание на базе НОЦ постоянно действующего научно-исследовательского и образовательного коллектива ученых, преподавателей, аспирантов и магистров из университетов стран Центральной Азии;

-

3) разработка концепции славяно-тюркского единства и ее реализация в сфере международного научнообразовательного сотрудничества;

-

4) расширение научно-образовательного сотрудничества с университетами стран Евразии.

Впервые в современной истории в рамках научного проекта собран международный коллектив, состоящий из более чем 60 ученых, в т.ч. ведущих тюркологов из 22 российских и 13 зарубежных научно-образовательных и академических центров. В него вошли ученые из России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. НОЦ «Большой Алтай» стал площадкой взаимодействия и партнерских отношений ведущих университетов и научных центров России и стран Центральной Азии. Договоры о сотрудничестве подписали более 50 университетов и научно-исследовательских учреждений Евразии.

Качественным этапом международного сотрудничества стало открытие в 2023 г. представительств НОЦ в Узбекистане и Кыргызстане на базе соответственно Самаркандского государственного и Кыргызского национального университетов. В настоящее время идет подготовка к открытию аналогичного центра в Казахстане. Созданная система международного сотрудничества уже продемонстрировала свою эффективность в научно-образовательной и информационной сферах. В настоящее время научная работа НОЦ «Большой Алтай» организована в рамках пяти проектных групп, во главе которых стоят ведущие специалисты-эксперты в области тюркологии и ал-таистики из университетов и научных центров стран Центральной Азии. Ученые сосредоточены на решении нескольких основных научных задач.

-

1. Выявление особенностей формирования тюркского этнокультурного комплекса и его распространения на пространствах Центральной Азии на основе археологических, этнографических, лингвистических и письменных источников.

-

2. Комплексный анализ политико-правовых и конфессиональных процессов в тюркском мире Большого Алтая в исторической ретроспективе и на современном этапе.

-

3. Формирование цело стного представления об историко-культурном взаимодействии славянских и тюркских народов, разработка концепции славянотюркского единства.

-

4. Оценка современного восприятия тюркскими народами Центральной Азии истории славяно-тюркских взаимоотношений и его отражения в мировом информационном пространстве.

В данной статье остановимся на основных результатах деятельности научно-образовательного центра, направленной на выявление особенностей формирования тюркского этнокультурного комплекса и его распространения на пространствах Большого Алтая. Необходимо отметить, что историография по этой научной проблеме охватывает несколько столетий. Среди ученых, внесших значительный вклад в разработку темы на монографическом уровне, можно назвать историков, этнографов, лингвистов, археологов, таких как Н.Я. Бичурин [1950], С.Е. Малов [1951], А.Н. Берн-штам [1952], Л.Н. Гумилёв [1993], Н.В. Кюнер [1961], А.А. Гаврилова [1965], Л.Р. Кызласов [1969], В.Д. Кубарев [1984], В.И. Молодин [Бараба…, 1988], Ю.С. Худяков [1991], К.Ш. Табалдиев [1996], В.А. Могильников [2002], А.М. Щербак [2001], С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов [2005], Г.В. Кубарев [2005], В.В. Горбунов, А.А. Тишкин [2022], Н.Н. Серегин, С.А. Васютин [2021] и др. Среди обобщающих фундаментальных изданий последних лет, в которые вошли разделы, посвященные средневековому периоду, можно назвать «Историю Сибири» [2019, c. 287–534] и «Историю Алтая» [2019, c. 310–353]. В этом же ряду уместно упомянуть том 1 «Тюркский мир в VI–XII вв. н.э.» коллективной монографии «Летопись тюркской цивилизации» [2023], подготовленный международным коллективом ученых в рамках проекта «Большой Алтай». Несмотря на солидную историографию, многие вопросы тюркской проблематики, особенно археологические аспекты, остаются слабо изученными. Наши исследования продолжают работы предшественников.

Результаты деятельности НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»

В рамках обозначенной научной проблематики осуществлялась работа по формированию новых археологических и этнографических источников. С этой целью в 2021–2023 гг. проведены международные археологические (шесть) и этнографические (четыре) экспедиции. В археологических приняло участие более 70 ученых, аспирантов, студентов из шести научно-образовательных организаций России и Казахстана. Работы проводились в Алтайском крае, Республике Алтай и Казахстане. В экспедициях осуществлялась обширная научная программа, включавшая выявление новых памятников, фото- и 3D-фиксацию объектов, раскопки и музеефикацию археологических памятников предтюркского и тюркского времени. Остановимся на основных результатах археологических исследований международных экспедиций «Большой Алтай: тюркское наследие».

Сентелек – 2022–2023. Исследования проводились в Чарышском р-не Алтайского края. В раскопках разновременных курганных могильников Усть-Теплая, Урочище Балчикова-3 и Малая Татарка-2 принимали участие научные сотрудники Алтайского и Кемеровского государственных университетов, Института истории материальной культуры РАН, Павлодарского государственного университета Республики Казахстан, а также студенты, магистранты, аспиранты указанных вузов.

Археологический комплекс Усть-Теплая находится на надпойменной левобережной террасе при впадении р. Теплой в р. Чарыш, в 200 м к востоко-севе-ро-востоку от строений турбазы «Зазубра». Памятник обнаружил П.И. Шульга в 1996 г. В 1999 г. исследователем были зафиксированы восемь объектов, представлявших собой курганные насыпи и выкладки из камня разных размеров. В 2000 г. НПЦ «Наследие» и Барнаульская лаборатория археологии и этнографии Южной Сибири ИАЭТ СО РАН и Алтайского государственного университета под руководством П.И. Шульги проводили аварийные работы, в ходе которых раскопано восемь каменных курганов [Грушин, Шульга, Фрибус, 2022, с. 173].

В рамках международных экспедиций 2022– 2023 гг. на памятнике были исследованы семь каменных курганов и два жертвенника. Зафиксированные конструкции, особенности обряда, а также находки позволили установить культурно-хронологическую принадлежность этих объектов. Наиболее ранний из исследованных комплексов (три кургана) относится к афанасьевской культуре XXXI–XXVIII вв. до н.э. [Там же]. Он представлен небольшими надмогильными сооружениями округлой или овальной формы, выполненными из плитняка, один имел крепи-ду из каменных плит. Погребенные были уложены в неглубокие ямы на спину, с подогнутыми ногами, коленями вверх, головой на запад. Четыре раскопанных кургана соотнесены с пазырыкской культурой раннего железного века (VI–V вв. до н.э.). Курганные насыпи округлой формы диаметром 6–10 м выполнены как из плитняка, так и из галечника. В могильных ямах глубиной до 1,8 м сооружалась погребальная камера из дерева или каменных плит. Погребенные были уложены на спине, головой на юго-запад. Зафиксированы такие о собенности погребального обряда, как сопроводительное захоронение лошади, вторичные погребения, жертвенная пища (баран). Погребальный инвентарь представлен керамическими сосудами, бронзовым кинжалом в деревянных ножнах, бронзовым зеркалом, железными ножами, украшениями (гривны, серьги, детали головного убора и др.).

Курганный могильник Малая Татарка-2 расположен в 7,2 км к юго-востоку от с. Сентелек, на левом берегу р. Чарыш, в 200 м к северо-западу от места впадения в нее р. Малая Татарка. Памятник был открыт П.И. Шульгой в 1991 г. В 2022–2023 гг. раскопаны три каменных кургана, вытянутые в цепочку по линии С–Ю. Надмогильные конструкции представлены оградами из плоских плит, уложенных плашмя друг на друга в два-три слоя, в центре – погребальная камера округлой формы из вертикально вкопанных каменных плит. Погребенные были уложены в неглубокие ямы на спину, с подогнутыми ногами, коленями вверх, головой на запад. Сопроводительный инвентарь пред-

ставлен керамическими сосудами, браслетами из каменных и железных бусин. Особенности конструкции курганов, погребальный обряд и находки позволили отнести объекты к афанасьевской культуре ХХХII– ХХVII вв. до н.э.

Материалы тюркского времени были получены при раскопках курганных захоронений на могильнике Урочище Балчикова-3, расположенном на левом берегу р. Сентелек на второй надпойменной террасе, в 3,4 км выше по течению реки от с. Сентелек (рис. 1). Памятник был зафиксирован в 1991 г. П.И. Шульгой. В период с 1991 по 2000 г. здесь частично зачищена насыпь элитного кургана пазырыкского времени, восстановлен ряд из 19 каменных стел к востоку от него, раскопаны пять средневековых курганов к северу-востоку от «царского», зачищены еще четыре насыпи [Шульга, Демин, 2021].

Работы 2023 г. стали логическим продолжением раскопок памятника, осуществленных ранее. Их цель –

Рис. 1. Курганный могильник Урочище Балчикова-3 (вид с северо-запада на «царский» курган и его периферию).

положенных у во сточной полы насыпей. Это самый крупный тюркский некрополь на территории Северного Алтая, маркирующий северную границу распространения древнетюркской культуры и контакты с кочевниками алтайских степей.

Мы можем констатировать, что в Чарышском р-не Алтайского края находится большое коли- чество захоронений разных исторических периодов от энеолита до раннего Средневековья. На этой территории расположен некрополь, где представлены многочисленные погребения раннетюркского времени. Продолжение археологических раскопок позволит открыть новые страницы истории тюркских народов Большого Алтая. С целью сохранения культурного наследия, в т.ч. и тюркского, необходимо выведение территории памятника из хозяйственного использования и создание такого кластера, как «достопримечательное место».

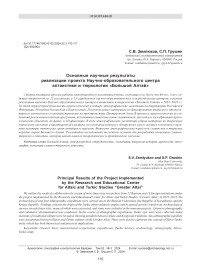

Калмаккырган – 2022, Семиярка – 2023. Изыскания проводились в Майском и Усть-Каменогорском районах Павлодарской обл. Республики Казахстан. Участники – 25 ученых, студентов, магистрантов и аспирантов Института археологии им. А.Х. Маргу-лана, Алтайского и Павлодарского государственных университетов. Исследовались в общей сложности исследование средневековых курганов к северо-востоку от «царского». Были раскопаны три кургана, два из которых оказались без погребения, один – с неграбленым захоронением человека с лошадью и бараном (рис. 2). Найдены детали конского снаряжения – псалии, удила, пряжки, бляшки. По особенностям погребального обряда и инвентаря захоронение можно отнести к тюркскому времени и предварительно датировать VIII–IХ вв.

Важно отметить, что на могильнике Урочище Балчикова-3 в 2023 г. было зафиксировано более 40 курганов, часть из которых, не сомненно, относится к тюркскому времени, о чем свидетельствует наличие стел, рас-

Рис. 2. Погребение человека с конем на могильнике Урочище Балчикова-3 (снято с северо-запада).

Рис. 3. Тюркская поминальная ограда после восстановления. Фото С.П. Грушина .

мени в Шебалинском, Онгудайском, Улаганском и Кош-Агачском районах Республики Алт ай. Археологическую разведку проводили научные сотрудники Алтайского, Кемеровского и Павлодарского государственных университетов. Было обследовано более 40 объектов. Полученные материалы использовались для создания каталога тюркских памятников Алтая. Его первый выпуск уже издан [Раннесредневековые памятники…, 2022], готовится второй.

Одной из задач исследовательской деятельности НОЦ является создание виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков» как площадки, объединяющей информацион- пять памятников предтюркского и тюркского времени. В ходе работ были открыты и изучены три тюркские поминальные ограды (рис. 3), раскопан каменный курган предтюркского времени, обнаружено каменное изваяние [Мерц В.К., Мерц И.В., Демидкова, 2020]. Впервые исследован комплекс поселений в горах Кал-маккырган. Их материалы позволят получить достоверные данные для реконструкции системы жизнеобеспечения раннесредневековых номадов. В настоящее время ведутся камеральные работы.

Улаган – 2022, Кош-Агач – 2023. Основная задача экспедиций – фиксация и мониторинг уже известных археологических памятников тюркского вре- ные ресурсы многих организаций, которые занимаются сохранением и репрезентацией материалов тюркской эпохи Большого Алтая (рис. 4). В настоящее время в проект входят 11 музеев России и Казахстана. За два года его реализации создано свыше 100 3D-моделей наиболее выдающихся экспонатов и, что очень важно, 25 археологических памятников тюркского времени. Это каменные изваяния, образцы торевтики, предметы вооружения, детали костюма, украшения, конская упряжь и др. Все экспонаты выставлены в открытом доступе на сайте НОЦ «Большой Алтай».

Основной раздел виртуального музея объединяет визуальные образы ключевых музейных экспонатов

Рис. 4. Виртуальный музей «Большой Алтай – прародина тюрков».

предтюркского и тюркского времени. В нем собраны 3D-модели наиболее ярких и значимых предметов искусства и материальной культуры средневековых тюрков. Кроме основного раздела реализованы блоки, где представлена информация об археологических памятниках тюркского времени Большого Алтая, а также рассмотрены этапы древней и средневековой истории тюрков [Фролов, Грушин, 2021].

Полученные новые материалы, а также анализ уже имеющихся археологических данных позволили подтвердить модель процессов возникновения и развития обрядовой практики раннесредневековых тюрков Большого Алтая. Результаты раскопок поминальных и погребальных памятников отражают участие в формировании культуры тюрков двух основных компонентов: местного, представленного комплексами булан-кобинской культуры сяньбийско-жужанского времени, и пришлого, связанного с населением, более ранняя история которого не обеспечена пока археологическими материалами [Тишкин, Серегин, 2011, с. 28]. Этому не противоречат и письменные источники – китайские летописи [Тишин, 2023].

Еще одной исследовательской задачей является выявление этнографических параллелей тюркских народов стран Большого Алтая, в частности, сравнительное изучение разных аспектов материальной и духовной культуры алтайцев и кыргызов. Данное исследование осуществлялось в 2021–2023 гг. в рамках четырех международных этнографических экспедиций в Республике Алтай и Кыргызстане – местах проживания алтайцев и кыргызов, сохраняющих основные черты традиционной системы жизнеобеспечения [Октябрьская и др., 2022; Назаров, 2023; и др.]:

-

1) «Большой Алтай: Россия – Кыргызстан – 2021» с 10 по 28 сентября 2022 г. в долине оз. Иссык-Куль;

-

2) «Большой Алтай: от Алтая до Чон-Алая» в июле 2022 г. в Чон-Алайском р-не Ошской обл. Республики Кыргызстан; участники – 15 ученых из России и Кыргызстана (Алтайский, Ошский государственные университеты и Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына);

-

3) «Большой Алтай: тюркское наследие – 2022» в августе 2022 г. в Республике Алтай; участники – 15 исследователей из России и Кыргызстана (Алтайский и Горно-Алтайский государственные университеты, Институт истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Республики);

-

4) «Большой Алтай: от Алтая до Чаткала» с 1 по 10 июля 2023 г. в Чаткальском р-не Джалал-Абадской обл. Кыргызской Республики.

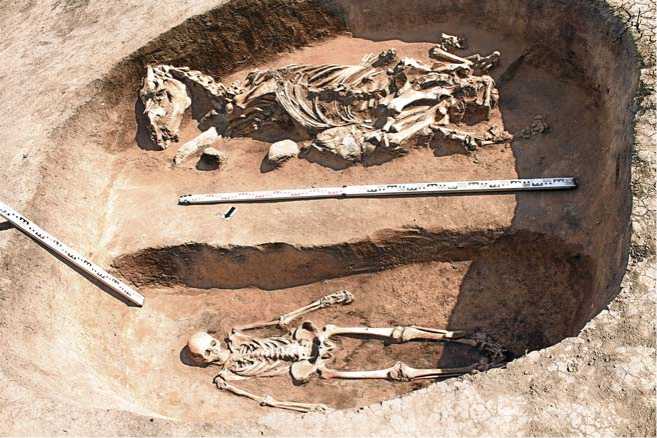

В ходе этнографических экспедиций и обработки полученных материалов были обнаружены параллели в явлениях культуры сравниваемых этнических групп (рис. 5). Они отражают этногенетические и историко-

Рис. 5. Кыргызская мастерица за изготовлением ширда-ка – войлочного ковра. Чаткальский р-н Джалал-Абадской обл. Кыргызской Республики. Фото И.И. Назарова .

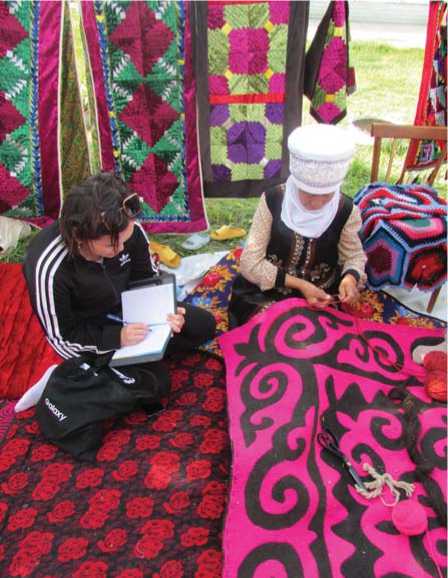

культурные связи алтайцев и кыргызов в древности и Средневековье. Наличие общих этапов этнической истории данных народов, имевших в прошлом общих предков, предопределило присутствие в их современной культуре большого числа сходных элементов. Важно отметить, что эти компоненты, которые, безусловно, имеют этногенетическую природу, были, однако же, адаптированы к конкретным природноклиматическим, социальным и культурным особенностям разных регионов проживания алтайцев и кыр-гызов в настоящее время: горной системы Алтае-Саян и Тянь-Шаня соответственно (рис. 6). В состав экспедиционных отрядов, работавших как в России, так и в Кыргызстане, включались представители вузов и научных организаций обеих стран, что обеспечило эффективность исследования в части выявления сходства и особенностей сравниваемых культур.

В 2021–2023 гг. в рамках научного направления «этнография и культурология Большого Алтая» выявлены этнографические параллели славянских и тюркских народов стран Большого Алтая, собран материал по тюркскому эпосу, проведен контекстуальный анализ тюркских лексем на базе эпистолярного наследия Алтайской духовной миссии середины XIX – начала XX в. Обосновано, что ключевыми факторами интеграции тюркских и славянских народов являются сакральные ценности, позволяющие идентифицировать

Рис. 6. Летнее стойбище кыргызских скотоводов ( жайлоо ) в Чон-Алайском р-не Ошской обл. Кыргызской Республики. Фото И.И. Назарова .

не только этнонациональные признаки культур этих народов, но и субстанциональные (общая природа взглядов, идей, традиций) и цивилизационные (общие основания для построения и укрепления миропорядка). В рамках этнографических исследований НОЦ реализуются проекты по изучению тюркской лексики. В ходе работ выявлено более 955 словоформ нарицательной лексики тюркского происхождения. Определены модели, задействованные в процессе создания данных слов [Дмитриева, Сорокина, Титова, 2023]. Изучение эпического наследия славянских и тюркских народов Центральной Азии нацелено на определение духовных констант и культурных архетипов. В исследовании общего и локального в эпосе применен идейно-ценностный подход, что позволило провести анализ исходных универсальных духовных архетипов в эпических текстах и мировоззренческих моделях.

Заключение

Результатом комплексного исследования, проведенного международными проектными группами Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии, стало издание тома 1 «Тюркский мир в VI–XII вв. н.э.» монографии «Летопись тюркской цивилизации» [2023]. Целостную картину, отражающую все исторические этапы и цивилизационные формы сосуществования славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии, авторы проекта попытались воплотить в концепции их историко-культурного единства. Она представляет собой научно обоснованную систему социально-культурных, мировоззренческих ценностей и практик, базирующихся на историко-цивилизационном наследии этих народов, опирается на их общую историю с учетом опыта совместного проживания, межэтнического взаимодействия и нахождения в составе тюркских, монгольских и славянских государственных образований – Тюркских каганатов, Золотой Орды, Российской империи, СССР, СНГ.

Концепция имеет важное теоретическое и практическое значение. Тюрко-славянское тысячелетнее взаимодействие – это фундамент интеграции России и стран Центрально-Азиатского региона, базирующейся на этногенетической, исторической, территориальной, государственно-правовой, культурной основе и позволяющей добиться более масштабных результатов с меньшими социальными издержками. Главным смысловым ядром интеграции, ее будущего развития и укрепления является славяно-тюркское единство. Это славяно-тюркский, христианско-мусульманский и социально-объединительный геополитический проект Евразийского союза. Ключевые положения концепции актуальны и для укрепления российской государственности, подразумевая славяно-тюркское единство в рамках Российской Федерации.

По заданию Министерства образования и науки РФ разработана Программа развития НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» на 2023–2030 гг., в которой представлен проект продвижения концепции как инструмента российского влияния на научно-образовательное пространство стран Центральной Азии.

Работа выполнена в рамках проекта № 748715Ф.99.1. ББ97АА00002 «Тюрко-монгольский мир “Большого Алтая”: единство и многообразие в истории и современности».