Основные подходы к понятию кооперационных связей малого и крупного бизнеса

Автор: Кузнецова Екатерина Петровна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика территорий

Статья в выпуске: 4 (39), 2017 года.

Бесплатный доступ

Для современной экономической системы России одним из ключевых условий устойчивого развития является использование принципов предпринимательской экономики. Одним из таких принципов является эффективное кооперационное взаимодействие малого и крупного бизнеса, оказывающее влияние на качество экономического роста. В связи с этим в статье исследованы теоретические подходы к категории «кооперационные связи малого и крупного бизнеса». Исследованием кооперации занимались такие ученые, как Ф. Райффайзен, М.И. Туган-Барановский, К.А. Пажитнов, А.В. Чаянов, Л.И. Абалкин, И.Н. Герчикова и др. Новизна исследования состоит в обобщении, систематизации и сравнительном анализе взглядов на понятие «кооперация», форм кооперационных связей малого и крупного бизнеса, а также в разработке авторской трактовки «кооперационные связи малого и крупного бизнеса». В работе проанализированы исследования ведущих ученых, занимающихся изучением кооперации. Систематизированы существующие подходы к экономической категории «кооперационные связи малого и крупного бизнеса». Предпринята попытка доказать, что на протяжении развития кооперации малого и крупного бизнеса практически отсутствуют исследования их социально-экономической роли и не выработаны общепринятые подходы к изучению. Основные положения статьи базируются на критическом анализе отечественных и зарубежных литературных источников (монографии, научные статьи). Использованы такие общелогические методы и приемы исследования, как анализ, абстрагирование, обобщение, дедукция, аналогия и др. В ходе исследования было определено, что отечественными и зарубежными исследователями в данной области значительная роль отводится вопросам кооперации и трактовкам этого понятия. Однако под кооперацией понимается кооперативное предприятие и кооперативное (социальное) движение, это определение не отражает современного понимания сущности исследуемого явления. Также выявлено, что целевыми ориентирами данного понятия для исследователей являются трактовки М.И. Туган-Барановского и К.А. Пажитного. В соответствии с этим рассмотрены подходы к классификации форм кооперационных связей, которые найдут отражение в дальнейшем исследовании. В заключении статьи предложена авторская трактовка понятия «кооперационные связи малого и крупного бизнеса». Материалы могут быть использованы научными сотрудниками, аспирантами и студентами, а также всеми интересующимися проблемами развития кооперации. К дальнейшим направлениям исследования по данной тематике отнесем основные признаки и классификацию форм кооперационных связей.

Кооперация, малый бизнес, крупный бизнес, процесс, хозяйствование, форма организации производства

Короткий адрес: https://sciup.org/14746495

IDR: 14746495 | УДК: 334.012.64:334.012.62

Текст научной статьи Основные подходы к понятию кооперационных связей малого и крупного бизнеса

КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Для современной экономической системы России одним из ключевых условий устойчивого развития является использование принципов предпринимательской экономики. Одним из таких принципов является эффективное кооперационное взаимодействие малого и крупного бизнеса, оказывающее влияние на качество экономического роста. В связи с этим в статье исследованы теоретические подходы к категории «кооперационные связи малого и крупного бизнеса». Исследованием кооперации занимались такие ученые, как Ф. Райффайзен, М.И. Туган-Барановский, К.А. Пажитнов, А.В. Чаянов, Л.И. Абалкин, И.Н. Герчикова и др. Новизна исследования состоит в обобщении, систематизации и сравнительном анализе взглядов на понятие «кооперация», форм кооперационных связей малого и крупного бизнеса, а также в разработке авторской трактовки «кооперационные связи малого и крупного бизнеса». В работе проанализированы исследования ведущих ученых, занимающихся изучением кооперации. Систематизированы существующие подходы к экономической категории «кооперационные связи малого и крупного бизнеса». Предпринята попытка доказать, что на протяжении развития кооперации малого и крупного бизнеса практически отсутствуют исследования их социально-экономической роли и не выработаны общепринятые подходы к изучению. Основные положения статьи базируются на критическом анализе отечественных и зарубежных литературных источников (монографии, научные статьи). Использованы такие общелогические методы и приемы исследования, как анализ, абстрагирование, обобщение, дедукция, аналогия и др. В ходе исследования было определено, что отечественными и зарубежными исследователями в данной области значительная роль отводится вопросам кооперации и трактовкам этого понятия. Однако под кооперацией понимается кооперативное предприятие и кооперативное (социальное) движение, это определение не отражает современного понимания сущности исследуемого явления. Также выявлено, что целевыми ориентирами данного понятия для исследователей являются трактовки М.И. Туган-Барановского и

К.А. Пажитного. В соответствии с этим рассмотрены подходы к классификации форм кооперационных связей, которые найдут отражение в дальнейшем исследовании. В заключении статьи предложена авторская трактовка понятия «кооперационные связи малого и крупного бизнеса». Материалы могут быть использованы научными сотрудниками, аспирантами и студентами, а также всеми интересующимися проблемами развития кооперации. К дальнейшим направлениям исследования по данной тематике отнесем основные признаки и классификацию форм кооперационных связей.

Кооперация, малый бизнес, крупный бизнес, процесс, хозяйствование, форма организации производства.

Последние десятилетия в мировой практике усилились тенденции, связанные с активным использованием кооперационных связей малого и крупного бизнеса. Кооперационные связи позволяют повысить конкурентоспособность и надежность работы малого и крупного бизнеса за счет взаимной поддержки; максимально использовать имеющиеся ресурсы и получать дополнительную выгоду от осуществления совместных операций на разных стадиях процесса производства и т. д. [24; 26].

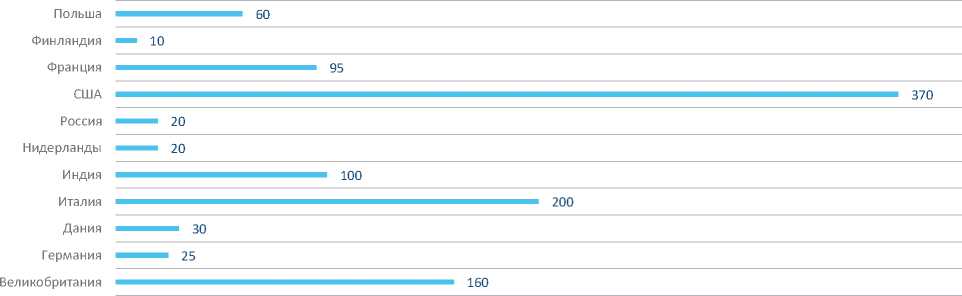

Так, по оценке экспертов, к настоящему времени кооперация малого и крупного бизнеса только в рамках кластеризации охватывает около 50% экономик ведущих стран (рис. 1) . Это во многом определяет темпы экономического роста территории, состояние занятости населения, структуру и качество валового национального продукта [16].

В отечественной экономике это явление находится в стадии формирования в силу недостаточного развития рыночных отношений [27]. В Российской Федерации в процессы кооперации в той или иной форме вовлечены около 40% субъектов малого бизнеса. Однако степень их распространения существенно различается в зависимости от отраслевой принадлежности предпринимательской структуры [21].

В настоящее время исследованию социально-экономической роли кооперационных связей малого и крупного бизнеса, тенденциям их развития в стране, проведению мониторинга их эффективности уделяется недостаточное внимание [11; 12]. Требуют обоснования возможные пути развития кооперационных связей малого и крупного бизнеса в России в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Также до сих пор нет общепринятых подходов к изучению кооперационного

Рис. 1. Количество кластеров в ведущих странах

Источник: Инновационно-технологические кластеры стран – членов МЦНТИ (Информационный материал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.icsti.su/uploaded/201304/cluster.pdf

взаимодействия, установленных на законодательном уровне. Отметим, что и среди ученых нет тех, кто дает чёткое, однозначное определение данного понятия [9].

Поэтому целесообразно изучение сущности и подходов кооперационных связей малого и крупного бизнеса как реального резерва улучшения их положения и экономической ситуации в целом.

Цель настоящей статьи заключается в исследовании подходов к категории «кооперационные связи малого и крупного бизнеса». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– проанализировать исследования ведущих ученых, занимающихся изучением кооперации;

– систематизировать существующие подходы к экономической категории «кооперационные связи малого и крупного бизнеса»;

– предложить авторскую трактовку понятия «кооперационные связи малого и крупного бизнеса».

Исторически возникновение кооперативной теории сформировалось в XIX веке, ее основателями являются Шарль Фурье и Роберт Оуэн [19; 38]. Под кооперацией они мыслили «социалистическое устройство человеческого общества», или «нравственный принцип», который противопоставляли господствующему в капиталистическом обществе принципу конкуренции [22, с. 83]. Также ими была выдвинута идея так называемых самоуправляющихся обществ, кооперативов, в основе деятельности которых лежали коллективизм, сотрудничество, взаимопомощь [15; 35].

Направленность кооперативных идей Шарля Фурье и Роберта Оуэна продолжили французские мыслители Луи Блан и Филипп Хубер. Все они рассматривали кооперацию как способ решения политических проблем современного им капиталистического общества, средство устра- нения классовой борьбы, эксплуатации и угнетения народных масс, жестокой конкуренции в экономике, установления в обществе социальной гармонии [19].

Большой вклад в развитие кооперативной теории внес немецкий общественный деятель Фридрих Вильгельм Райффайзен. Его заслугой является разработка теории кредитного товарищества, кредитной кооперации, являющейся наиболее мощным направлением развития кооперативного движения [1; 39]. Важнейшими принципами его теории были:

– невмешательство государства в деятельность кооперативных товариществ (свобода кооперации);

– некоммерческий характер кооперации (задача кооперации – не извлечение прибыли, а забота об экономически слабых);

– беспаевое участие в кооперативе;

– ограничение деятельности кооператива одним районом (приходом), где все знают друг друга [5; 15].

Кроме того, Райффайзен разработал правила и условия объединений кооперативных товариществ в союзы, а также схему союзных органов, их полномочия, проведение съездов представителей кооперативных товариществ, а также методику и принципы проведения ревизий кооперативных организаций. Одно из его ценных предложений – необходимость создания банка для финансирования союзных кооперативных объединений [1; 37].

Другой немецкий теоретик кооперации Г. Шульце-Делич разработал основы деятельности ссудо-сберегательных кооперативов. Он не отрицал социальной функции кооперации, но на первое место ставил экономическую эффективность [15].

Российская кооперативная теория формировалась под влиянием западных идей, но к концу XIX века сложилась как оригинальное интеллектуальное явление. Современный подход к определению «кооперация» сформировался в ХХ веке и основан на теоретических взглядах, предложенных М.И. Туган-Барановским и К.А. Пажитным [3; 4].

Некоторые исследователи в своих работах используют термин «кооператив» и отождествляют его с понятием «кооперация» и подразумевают под этим добровольное объединение усилий участников взаимодействия [29; 33; 34]. Вследствие этого целесообразно рассмотреть различные подходы к определению сущности кооператива или кооперации, предложенные отечественными и зарубежными исследователями. В таблице приведены трактовки, наиболее чётко характеризующие тот или иной подход. Проведем анализ каждого из этих подходов.

Представленные формулировки М.И. Ту-ган-Барановского и К.А. Пажитнова наиболее емкие. Из сущностных черт кооперации оба исследователя выделяли самостоятельность и самодеятельность. Отсутствие этих качеств лишает кооперацию ее своеобразия. Как хозяйственное предприятие кооперация имеет черты близости с другими хозяйственными организациями. По мнению М.И. Туган-Барановского, «…как ни был близок кооператив по своему внешнему облику к капиталистическим предприятиям, под этой капиталистической оболочкой скрывается в кооперативе содержание совершенно иное. Если тело кооператива создано капитализмом, то душа кооператива вдохнута социалистическим идеалом» [25; 28].

В ходе анализа подходов к данному определению можно выделить две составляющие: элементы организационно-формального характера, элементы социально-целевого порядка. В первом случае это кооперативное предприятие как организационно-хозяйственная форма, которая может не ставить перед собой социальных задач или ставить задачи, противоположные тем, которые содержатся в перечисленных понятиях. Во втором случае это широкое социальное кооперационное движение, обладающее свойственной ему идеологией и пользующееся кооперационными формами организации предприятий.

В своих трудах А.В. Чаянов, рассматривая кооперацию и как организационную форму хозяйств, и как общественное движение, разделяет позицию М.И. Туган-Барановского и связывает кооперацию с кооперативным предприятием. Согласно его подходу, кооперация не может яв-

Таблица. Наиболее универсальные трактовки понятия «кооператив»

|

Трактовка |

Источник |

|

Хозяйственное предприятие нескольких добровольно соединившихся лиц, которое имеет своей целью не получение наибольшего барыша на затраченный капитал, а увеличение благодаря общему ведению хозяйства трудовых доходов его членов или сокращение их расходов |

М.И. Туган-Барановский |

|

Добровольческое соединение нескольких лиц, которое имеет своей целью совместными усилиями бороться с эксплуатацией со стороны капитала и улучшать положение своих членов в процессе производства, обмена или распределения хозяйственных благ, т. е. как производителей, так и потребителей или продавцов рабочей силы |

К.А. Пажитнов |

|

Организованная на коллективных началах часть экономической деятельности той или иной группы лиц, призванная обслуживать интересы этой группы и только этой группы |

А.В. Чаянов |

|

Автономная и независимая форма общественно полезной деятельности, основанная на добровольном и открытом членстве, демократическом контроле, межкооперативном сотрудничестве для достижения своих хозяйственных, общественных или потребительских целей |

С.В. Тычинин |

|

Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности с их личным трудовым участием |

М.М. Капура |

|

Источник: Капура М. М. Производственные и потребительские кооперативы: общие и отличительные признаки // Юрист. – 2005. – № 3. – С. 2–6; Тычинин С. В. Гражданско-правовое регулирование потребительской кооперации в России. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004. – 121 с.; Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. – М. : Наука, 1991. – 174 с.; Чедурова Е. М. Разработка кооперативных принципов в отечественной историографии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kooperativnyh-printsipov-v-otechestvennoy-istoriografii |

|

ляться самодовлеющим предприятием, имеющим собственные интересы, лежащие вне интересов создавших его членов: это предприятие, обслуживающее своих клиентов, которые являются его хозяевами и строят его управление так, чтобы оно было непосредственно ответственно перед ними [33]. Ввиду отсутствия описания обратной связи, стабилизирующей состояние системы, данное определение не в полной мере отражает сущность системного подхода.

Из вышесказанного следует, что понятие «кооперация» трактуется двумя способами: «кооперативное предприятие» и «кооперативное (социальное) движение». Для каждого из них должны быть конструированы определяющие признаки. «Ко-оперативноепредприятие»весьмаполноха-рактеризуетсяформальнымпонятиемвсти-ле определения М.И. Туган-Барановского. Во всяком случае, возможно найти несколько важных организационных элементов (роль капитала, трудовая среда и т. д.), которые позволят дать единое определение всем кооперативам. Идею Туган-Баранов-ского отразил в своих трудах и А.В. Чаянов.

«Кооперативные (социальные) движения» есть целенаправленная деятельность – организационная, правовая, хозяйственная, просветительская, образовательная. Ее содержанием являются пропаганда идей кооперации, фактическое объединение людей, взаимопомощь, установление ими солидарной ответственности, распространение знаний среди населения, превышение его культуры, законодательная инициатива граждан, материальное содействие своему кооперативу, участие в управлении его делами и т.д. [33].

В исследованиях ученых-юристов кооперация рассматривается как довольно сложное и многостороннее общественное явление, и при разработке правового понятия кооперации встречаются определенные разночтения.

Так, в трудах С.В. Тычинина содержатся доказательства того, что кооперацию не следует относить к некоммерческим или коммерческим организациям. Она занимает самостоятельное место в системе юридических лиц. Хозяйственные (предпринимательские) функции выполняют коммерческие организации, некоммерческие организации преследуют нематериальные цели [30]. В связи с этим можно сделать вывод о том, что деление кооперации на производственную (коммерческую) и потребительскую (некоммерческую) не отвечает интересам единого правового обеспечения кооперационных отношений.

Однако М.М. Капура утверждает, что ценность категории «кооперация» состоит в том, что она подчеркивает наличие совокупности однородных кооперативных организаций (производственных, сельскохозяйственных, потребительских и т. п.). Тем самым создаются предпосылки для объединения и интеграции различных видов и уровней кооперативных организаций, ведь кооперация исторически развивалась как совокупность многочисленных субъектов, связанных одной общей целью – удовлетворение материальных и иных интересов своих членов [14].

При изучении научной литературы по проблеме исследования выявлено, что понятие «кооперация» рассматривается в широком смысле слова как техническое сотрудничество двух или нескольких людей для выполнения какой-либо работы и в узком смысле как процесс создания специфической организации, составляющей сущность кооперативного движения.

Однако попытка использования кооперативной организации в административно-командной системе вела к вырождению ее сущностного качества и превращению в одну из разновидностей государственных предприятий. Успехи идеологии и практики «государства все- общего благосостояния» и впечатляющие результаты экономического прогресса, достигнутые благодаря появлению крупных корпораций, стали причиной депривации теории и практики кооперации как формы организации труда во второй половине XX века [10].

Преломление стереотипов и применение новых методов экономических исследований предопределили необходимость пересмотра установившихся взглядов на роль кооперации в социально-экономической жизни страны.

Кооперация вновь стала одним из наиболее обсуждаемых социально-экономических феноменов.

По мнению ученых, это связано с распадом СССР и переходом от плановой к рыночной экономике страны. Начало реформ повлекло за собой разукрупнение государственных предприятий промышленности и приватизацию в виде самостоятельных небольших подразделений, объединенных в некоторых случаях единой технологической цепочкой, однако способных в определенной степени существовать самостоятельно. Это привело к быстрому росту количества малого бизнеса. Вновь возникшие малые предприятия нуждались в налаженных производственных отношениях с крупным бизнесом – «материнскими» структурами – и группировались вокруг них. Так, между малым и крупным бизнесом начали появляться кооперационные связи.

Следует отметить, что современная кооперация отличается от кооперативных форм XIX–XX вв. Она представляет собой сложное социально-экономическое явление, отдельные отрасли и структурные уровни которого имеют отличные темпы развития, сущностные характеристики и степень обусловленности субъективными и объективными факторами [13].

Выявлено, что большинство исследований по теории кооперации воспроизво- дят дискурс, заданный прежним опытом освоения темы, исключающий актуализацию кооперации малого и крупного бизнеса в современной рыночной экономике и социальной сфере [33]. В связи с чем для более правильного понимания сущности кооперации малого и крупного бизнеса актуально провести адекватную условиям времени их классификацию.

Наиболее полная научная классификация кооперации приведена в работах Б.Н. Хвостова, М.Л. Хейсина, Н.И. Попова, С.Н. Прокоповича, Глушенецкого и др. [32]. Однако она представлена исследователями XX века, которые продолжали развивать идею М.И. Туган-Барановского, К.А. Пажитнова, что не отражает современной действительности кооперационных связей малого и крупного бизнеса. Поэтому в исследовании целесообразно придерживаться классификации, которая отражена в действующем законодательстве. В нем выделяются:

– производственная кооперация (производство материальных благ);

– потребительская кооперация (потребление товаров, услуг, денежных средств, культурных ценностей и т. д.);

– смешанная кооперация (производственно-потребительские, где нет явно преобладающих функций: многоцелевые, многоотраслевые, многофункциональные) [32].

В настоящее время особое место в системе кооперационного взаимодействия малого и крупного бизнеса отводится производственной кооперации. Это связано с тем, что, находясь в условиях кризиса, инфляции, экономической и политической нестабильности, малые и крупные предприятия вынуждены искать пути повышения эффективного обеспечения устойчивого роста производства.

Следует отметить, что производственная кооперация малого и крупного бизнеса должна становиться важной со- ставляющей как государственной, так и корпоративной политики. Кооперирование малого бизнеса с крупным способствует корректировке несовершенства государственной политики поддержки малого бизнеса, в том числе отсутствия достаточных объемов финансирования, адресной помощи и негативного отношения властей к применению налоговых льгот [20; 36].

Однако в исследованиях производственной кооперации малых и крупных предприятий также нет четкого определения данного понятия, кроме указания на то, что она применима в процессе производства. Современные исследователи уделяют большее внимание изучению процессов и форм развития кооперации, нежели понятийному аппарату.

Так, И.Н. Герчикова акцентирует внимание на изучении процессов производственной кооперации бизнес-структур. По ее мнению, производственная кооперация представляет собой самый распространенный вид производственно-технических связей предприятий. Ее сущность состоит в том, что самостоятельные производители (как объединенные, так и не объединенные единым титулом собственности) в результате осуществления на договорной основе совместной деятельности выпускают продукцию, имеющую строго адресное назначение, либо составляющие элементы конечной продукции [6].

Как она полагает, производственная кооперация обладает рядом специфических особенностей:

-

1) приспособление участниками отношений своего производства к осуществлению совместной деятельности на договорной основе;

-

2) длительность хозяйственных связей между партнерами, что ведет к стабильности и уверенности в продолжении партнерства;

-

3) различный социально-экономический характер отношений, формирующихся между компаниями-участниками производственной связи [7].

С.П. Бараненко и К.Д. Бусыгин утверждают, что производственная кооперация бизнес-структур с организационной точки зрения представляет собой контрактно-партнерскую форму сотрудничества хозяйствующих субъектов. С экономической точки зрения производственную кооперацию необходимо рассматривать как взаимодействие двух и более предприятий, направленное на получение прямых и косвенных выгод от этого взаимодействия пропорционально вкладу каждого хозяйствующего субъекта в развитие сотрудничества. При этом они отмечают традиционные (рыночно-иерархические) формы производственной кооперации:

-

– подряд, снабжение (в том числе и взаимодействие с финансовыми структурами и инвесторами), сбыт;

– вертикальная и горизонтальная интеграция (объединение экономических границ двух и более хозяйствующих субъектов под управлением одной структуры).

Ученые утверждают, что рыночноиерархические формы производственной кооперации малого и крупного бизнеса характеризуются сочетанием централизации и децентрализации (с доминированием первой), наличием отдельных проявлений неравноправия взаимодействующих субъектов (подчинения), а также либо чрезмерно высокой, либо чрезмерно слабой зависимостью взаимодействующих хозяйствующих субъектов [2, с. 3].

На наш взгляд, выделение подряда, снабжения, сбыта не отражает сущности кооперации в современное время. Сегодня более уместным будет разделение кооперации на горизонтальную и вертикальную.

И.В. Петрищева подчеркивает, что при осуществлении кооперации производственных предприятий решается задача максимально эффективного использования потенциала каждого из производств. Таким образом, целью любой формы кооперации бизнес-структур является рост стоимостных параметров деятельности участников кооперации. На современном этапе развития кооперация представляет собой действенный и современный метод, позволяющий предприятиям достичь высокой эффективности производства благодаря рациональному использованию установленных мощностей и более совершенному использованию имеющихся ресурсов.

Основываясь на мнениях авторитетных ученых, занимающихся вопросами малого бизнеса, и специалистов-практиков, И.В. Петрищева выделяет в качестве основных следующие формы производственной кооперации малого и крупного бизнеса: аутсорсинг, субконтрактацию, франчайзинг, в качестве прочих форм – бизнес-инкубаторы, толлинг, технопарки, стратегические альянсы малого и крупного бизнеса, кластеры, совместные предприятия (рис. 2) [23].

Этой же точки зрения придерживается и В.А. Канакина. Она подчеркивает, что в настоящее время существует множество форм производственной кооперации бизнес-структур. Однако наиболее распространенными из них являются аутсорсинг, субконтрактинг, франчайзинг [13, с. 276].

В свою очередь следует отметить, что разные формы кооперации предприятий имеют свои особенности и, соответственно, отличительные положительные и отрицательные аспекты для обеих сторон кооперации. Кроме того, справедливо предположить, что усиление конкуренции, рост запросов потребителей приводят к поиску новых форм производственной кооперации. Но эти аспекты будут подробно отражены в дальнейших исследованиях.

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в экономических и юридических исследованиях достаточно много места отводится вопросам кооперации и трактовкам этого понятия в трудах различных ученых начала XX в., однако современные исследователи в большей степени уделяют внимание формам кооперации бизнес-структур и четкого понятия «кооперационные связи малого и крупного бизнеса» не дают.

Среди отечественных и зарубежных исследователей кооперации не сложилось общепринятых подходов к изучению кооперационных связей именно малого и крупного бизнеса, поэтому можно сформулировать следующее понятие.

Кооперационные связи малого и крупного бизнеса – долговременные договорные отношения между малым и крупным предприятиями в сфере производства и сбыта продукции, материально-техни-

ФОРМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

АУТСОРСИНГ

СУБКОНТРАКТАЦИЯ

ФРАНЧАЙЗИНГ

ТЕХНОПАРКИ

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

КЛАСТЕРЫ

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОЛЛИНГ

Рис. 2. Формы производственной кооперации ческого обеспечения производственного процесса, научно-исследовательских разработок, осуществляемые с целью повышения общей эффективности хозяйственной деятельности предприятия за счёт использования им преимуществ специализации.

Выявлено, что в современных экономических условиях начала развиваться производственная кооперация, однако отсутствие теоретических положений и культуры информационной открытости и формирование недобросовестной конкуренции по-прежнему выливаются в недоверие между потенциальными участниками.

В заключение следует сказать, что изучение сущности кооперации малого и крупного бизнеса недостаточно с позиций выяснения специфических особенностей и той роли, которую она играет в экономической системе страны и региона. Это объясняет необходимость проведения дополнительных исследований в области кооперационных связей малого и крупного бизнеса, направленных на изучение форм кооперации, основных показателей, характеризующих роль и влияние данных категорий бизнеса на экономическое развитие территорий. Пути решения данных вопросов будут представлены в дальнейших публикациях.

Список литературы Основные подходы к понятию кооперационных связей малого и крупного бизнеса

- Анцыферов, А. Н. Очерки по кооперации /А. Н. Анцыферов. -Режим доступа: http://library.ruslan.cc/types/books

- Бараненко, С. П. Современные формы межфирменной кооперации как базис процессов обновления и модернизации предприятий /С. П. Бараненко, К. Д. Бусыгин. -Режим доступа: http://publikacia.net/archive/uploads/pages/2014_7_1/21.pdf

- Безгина, О. А. Развитие кооперативного движения в дореволюционной России: историография вопроса /О. А. Безгина. -Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kooperativnogo-dvizheniya-v-dorevolyutsionnoy-rossii-istoriografiya-voprosa

- Бородаевский, С. В. Сельскохозяйственные кооперации в Германии /С. В. Бородаевский. -СПб.: Ленанд, 2016. -162 с.

- Вахитов, К. И. История потребительской кооперации России : учебное пособие/К. И. Вахитов. -М.: Дашков и К, 2010. -400 с.

- Герчикова, И. Н. Менеджмент /И. Н. Герчикова. -М.: Юнити-Дана, 2010. -512 с.

- Герчикова, И. Н. Международное межфирменное производственное кооперирование /И. Н. Герчикова. -М.: Юнити-Дата, 2010. -211 с.

- Горфинкель, В. Я. Предприятие в условиях рыночной экономики /В. Я. Горфинкель, В. А. Швандар. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. -608 с.

- Гулин, К. А. К вопросу о социально-экономической модернизации российских регионов /К. А. Гулин//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2012. -№ 4. -C. 42-58.

- Егоров, В. Г. Место и роль кооперации в рыночной экономике: автореферат на соискание ученой степени доктора экономических наук /В. Г. Егоров. -Режим доступа: http://www.rd.uniyar.ac.ru

- Ильин, В. А. Методы преодоления пространственной социально-экономической дифференциации /В. Ильин, Т. Ускова//Федерализм. -2012. -№ 3. -C. 7.

- Калягин, Г. В. Конкурентоспособность кооперации в переходной экономике /Г. В. Калягин. -Режим доступа: https://books.google.ru

- Канакина, В. А. Современные виды кооперации /В. А. Канакина//Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. -2011. -№ 24. -С. 275-278.

- Капура, М. М. Производственные и потребительские кооперативы: общие и отличительные признаки /М. М. Капура//Юрист. -2005. -№ 3. -С. 2-6.

- Кооперация. Страницы истории : избр. труды рос. экономистов, обществ. деятелей, коопеаторов-практиков/Рос. акад. наук. Ин-т экономики. -М.: Наука, 2001. -602 с.

- Кремин, А. Е. Оценка влияния функционирования малого предпринимательства на экономику муниципального образования /А. Е. Кремин//Проблемы развития территории. -2017. -№ 1. -C. 59-77.

- Новосельцева, Ю. А. Анализ российского и зарубежного опыта кластерной кооперации в промышленности /Ю. А. Новосельцева//Управление экономическими системами. -2016. -№ 7. -Режим доступа: http://uecs.ru/uecs-89-892016/item/4020-2016-07-18-12-00-45

- Мазилов, Е. А. Проблемы и тенденции развития малого предпринимательства в Российской Федерации /Е. А. Мазилов, А. Е. Кремин//Вопросы территориального развития. -2016. -№ 5. -Режим доступа: http://vtr.vscc.ac.ru/article/2039

- Макаренко, А. П. Теория и история кооперативного движения : учеб. пособие/А.П. Макаренко. -М.: Новус-Л, 2000. -326 с.

- Николаев, А. А. Основные виды кооперации в России: историко-теоретический очерк /А. А. Николаев. -Новосибирск: ИИ СО РАН, 2007. -278 с.

- Омарова, Н. Ю. Взаимодействие крупного и малого предпринимательства: теория и практика /Н. Ю. Омарова, А. И. Костусенко. -Режим доступа: https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=123

- Палладина, М. И. Истоки возникновения кооперативной теории, кооперативов и развития кооперативного движения /М. И. Палладина, Н. П. Воронина//Государство и право. -2014. -№4. -С. 83-95.

- Петрищева, И. В. Промышленная кооперация в контексте взаимодействия малых и крупных предприятий: сущность и формы /И. В. Петрищева. -Режим доступа: www. gramota.net/materials/1/2011/1/55.html

- Ромашкова, И. И. Кооперативное право /И. И. Ромашкова. -М.: Ай Пи Эр Медиа, 2009. -318 с.

- Сливков, Е. И. Проблема кооперативного движения в трудах С.Н. Прокоповича /Е. И. Сливков//Вестник СамГУ. -2013. -№8/2 (109). -С. 128-133.

- Соболев, М. Н. Экономическая теория кооперации /М. Н. Соловьев. -Режим доступа: http://library.ruslan.cc

- Соловьева, В. Н. Кооперативы в глобальной экономике /В. Н. Соловьева//Экономика и предпринимательство. -2015. -№7. -С. 1145-1149.

- Теория кооперации: зарождение и становление в XIX -начале ХХ в. . -Режим доступа: http://kvkz.ru/history/3557-teoriya-kooperacii-zarozhdenie-i-stanovlenie-v-xix-nachale-hh-v.html

- Туган-Барановский, М. И. Социальные основы кооперации /М. И. Туган-Барановский. -М.: Экономика, 1989. -496 с.

- Тычинин, С. В. Гражданско-правовое регулирование потребительской кооперации в России /С. В. Тычинин. -СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004. -121 с.

- Ускова, Т. В. Межрегиональное взаимодействие как фактор роста экономики : препринт/Т. В. Ускова, Е. В. Лукин. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. -76 c.

- Худякова, Е. В. Сущность кооперации как формы организации труда и производства /Е. В. Худякова. -Режим доступа: http://www.creditcoop.ru/component/content/article/122-finance/cooperation/812-cooperation-suschonst

- Чаянов, А. В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации /А. В. Чаянов. -М.: Наука, 1991. -174 с.

- Чедурова, Е. М. Разработка кооперативных принципов в отечественной историографии /Е. М. Чедурова. -Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kooperativnyh-printsipov-v-otechestvennoy-istoriografii

- Шилова, Н. П. Понятие и классификация кооперативов в трудах отечественных кооператоров: историко-правовой анализ /Н. П. Шилова//Фундаментальные исследования. -2012. -№11. -С. 1282-1285.

- Шкляр, М. Ф. Кредитная кооперация : учебное пособие/М. Ф. Шкляр. -М.: Дашков и К, 2007. -346 с.

- Drivers of international collaboration in research. European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2009, 56 p.

- Auguste B.C., Hao Y, Weigand M. The Other Side of Outsourcing. The MacKinsey Quarterly, 2002, № 1, pp. 35-43.

- Dragonelti N.C., Dalsace F., Cool K. A Comparative Test of the Efficiency, Focus and Learning Perspectives of Outsourcing. INSEAD. R&D Working Papers. Fontenbleau. 2001/33/SM. 2001. -208 p.