Основные подходы к сущности и содержанию понятия "инновационный потенциал"

Автор: Траулько М.В.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 12 (16), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются сущность и содержание понятия «инновационный потенциал», раскрываются основные подходы к рассматриваемому определению, выделяются источники правового регулирования в области НИОКР, способствующие развитию предпринимательства в инновационной деятельности вузов.

Инновационный потенциал вуза, инновации, инновационный кадровый потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/140277622

IDR: 140277622

Текст научной статьи Основные подходы к сущности и содержанию понятия "инновационный потенциал"

В современных условиях экономический рост государства определяется прежде всего ведущей ролью научно-технического прогресса, а также процессами интеллектуализации основных факторов производства. Одной из главных тенденций экономического развития становится способность к эффективному управлению информацией о научноисследовательской и инновационной деятельности. Важным звеном в структуре инновационной экономики выступают вузы, которые берут на себя функции координаторов генерации, коммерциализации и трансляции научных знаний. Перед вузами стоит задача перехода к концепции «Университет 3.0.», в которую, помимо образовательной и научноисследовательской деятельности, входит предпринимательская и инновационная деятельности [1].

Основоположник термина «инновация», Йозеф Шумпетер под этим термином понимал коммерциализацию всех новых комбинаций, основанных на: применении новых материалов и компонентов; введении новых процессов; открытии новых рынков; введении новых организационных форм. Современные авторы, например, Феликс Янсен [2], под инновацией понимают: событие, возникновение в сфере бизнеса чего-то нового; процесс, при котором одно новшество вызывает другое. Согласно ГОСТ Р 56261 – 2014 «Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения», инновации могут рассматриваться в двух контекстах [3].

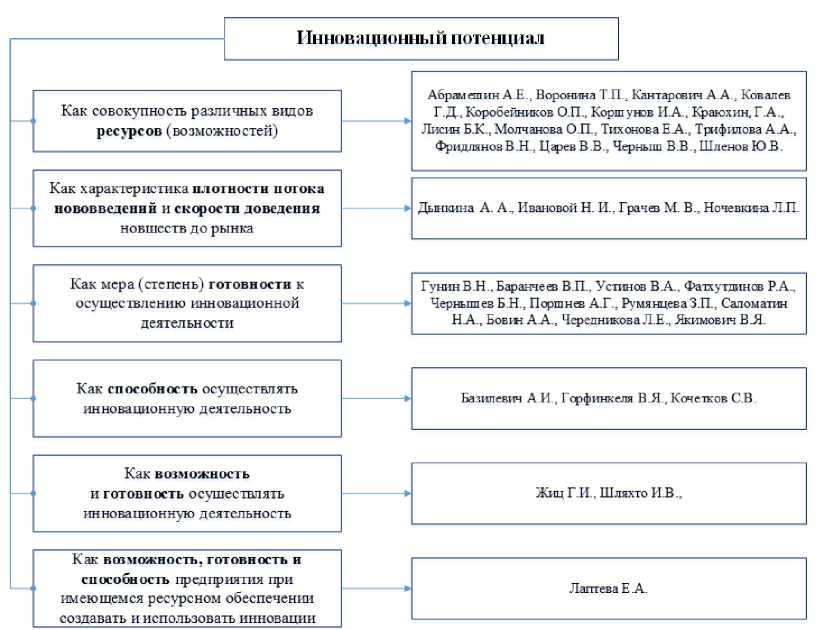

В научной литературе понятие «инновационный потенциал» является предметом активного научного исследования многих исследователей. Авторы различно трактуют термин «инновационный потенциал» и рассматривают его с различных точек зрения. В таблице 1 отражены варианты трактовок понятия «инновационный потенциал», представленные в научной литературе.

Таблица 1. Варианты трактовок понятия «инновационный потенциал»

|

Авторы |

Определение понятия «инновационный потенциал» |

|

О.П. Коробейников, А.А. Трифилова, И.А. Коршунов [4]; |

Для осуществления инновационной деятельности необходимо наличие инновационного потенциала предприятия, который характеризуется как совокупность различных ресурсов , включая: интеллектуальные; материальные; финансовые; кадровые; инфраструктурные; иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности. |

|

А.И. Базилевич [5] |

Способность разрабатывать и внедрять инновации в различных сферах деятельности – производственной, управленческой, маркетинговой, финансовой и т.д. |

|

А.Е. Абрамешин, Т.П. Воронина, О.П. Молчанова, Е.А. Тихонова, Ю.В. Шленов [6]; Г.А. Краюхин [7] |

Совокупность различных видов ресурсов , включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные, используемые для осуществления инновационной деятельности |

|

Г.Д. Ковалев [8] |

Совокупность ресурсов инновации, которые включают интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы, необходимые для инновационной деятельности, направленной на реализацию новшеств в производстве новых и усовершенствованных продуктов технологий их получения |

|

В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш [9] |

Совокупность кадровых, материально технических и информационных ресурсов (в виде накопленных знаний), предназначенных для решения стоящих перед хозяйствующей организацией проблем научно-технического развития, а также непрерывное использование этих ресурсов, что создает возможность для осуществления научно-технической и организационной деятельности по решению задач развития продукта и производственной системы |

|

Б.К. Лисин, В.Н. Фридлянов [10] |

Совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социокультурных и иных возможностей обеспечить восприятие и реализацию новшеств, то есть получение инноваций |

|

Дынкин А.А., Иванова Н.И., Грачев М.В., Ночевкина Л.П. [11] |

Инновационный потенциал – есть характеристика плотности потока нововведений, эффективности корпоративных НИОКР, скорости доведения новшеств до рынка , уровня технологического лидерства (или возможности следования за отраслевым или продуктовым лидером), обуславливающая «синергию» инновационной деятельности разных структурных подразделений |

|

В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев, В.А. Устинов [12]; Р.А. Фатхутдинов [13]; А.Г. Поршнев, З.П. Румянцев, Н.А. Саломатин [14] |

Мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели организации, то есть меру готовности к реализации инновационного проекта или программы инновационных преобразований и внедрения инноваций |

|

А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.Я. Якимович [15] |

Степень готовности предприятия к реализации новшества (инновационного проекта), как «своего» (созданного своими силами в подразделениях НИОКР), так и «чужого» (приобретенного в виде патентов, лицензий на изобретения и ноу-хау и т.д.) |

|

А.И. Базилевич, В.Я. Горфинкель [16] |

Способность разрабатывать и внедрять инновации в различных сферах деятельности – производственной, управленческой, маркетинговой, финансовой и т.д. |

|

С.В. Кочетков [17] |

Способность достигать при имеющихся в наличии ресурсах поставленных инновационных целей |

|

Г. И. Жиц [18] |

Не только возможное создание нововведений, но и готовность общественного производства воспринять эти нововведения для эффективного использования |

|

Авторы |

Определение понятия «инновационный потенциал» |

|

И.В. Шляхто [19] |

Не только возможность создания новшеств, осуществления инноваций, но и готовность воспринять эти нововведения для последующего эффективного использования |

|

Е.А. Лаптева [20] |

Возможность, готовность и способность предприятия при имеющемся ресурсном обеспечении создавать и использовать инновации с целью получения различных видов эффекта |

|

Кокурин Д.И., Шепелев В.М. [21] |

Инновационный потенциал как совокупность ресурсной , результативной и внутренней составляющих . Накопленные предприятием ресурсы характеризуются ресурсной составляющей; результативная составляющая характеризует инновационный продукт, полученный в результате реализации возможностей предприятия; внутренняя составляющая характеризует внутреннюю возможность предприятия осуществлять целенаправленную деятельность по привлечению конкретных хозяйственных ресурсов и по их эффективному использованию в соответствии с выбранной стратегией инновационного развития. |

|

Л. К. Шамина [22] |

Инновационный потенциал - это характеристика предприятия, выявляемая в результате инновационного аудита, отражающая обеспеченность предприятия научными кадрами и высококвалифицированными специалистами (научный потенциал предприятия), восприимчивость предприятия к инновациям из вне и возможность реализации новшеств в производстве или организационной структуре (инновативность), рыночный потенциал которых удовлетворяет собственника предприятия. |

Таким образом, можно выделить основные подходы к определению инновационного потенциала (рисунок 1):

-

- как совокупность различных видов ресурсов (возможностей), используемые для осуществления инновационной деятельности. Это – наиболее распространенный взгляд на данное понятие;

-

- как характеристика плотности потока нововведений и скорости доведения новшеств до рынка;

-

- как мера (степень) готовности к осуществлению инновационной деятельности (реализации инновационного проекта или программы инновационных преобразований и внедрения инноваций);

-

- как способность осуществлять инновационную деятельность (разрабатывать и внедрять инновации в различных сферах деятельности, достигать при имеющихся в наличии ресурсах поставленных инновационных целей);

-

- как возможность создания новшеств и готовность воспринять эти нововведения для эффективного использования;

-

- как возможность, готовность и способность предприятия при имеющемся ресурсном обеспечении создавать и использовать инновации.

Рисунок 1 . Существующие подходы к трактовке понятия «инновационный потенциал»

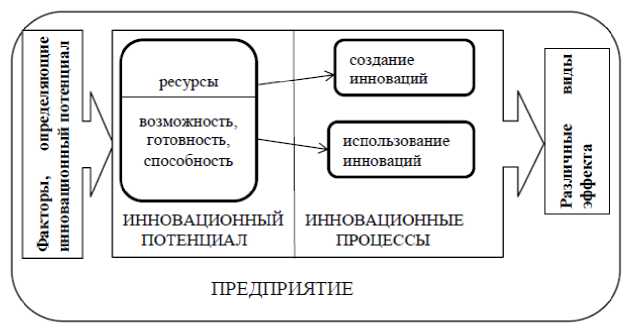

Под возможностью понимается наличие условий и ресурсов для осуществления деятельности. Под готовностью - наличие субъектов, которые готовы эту деятельность выполнять и координировать (согласие, желание сделать что-либо) [23, 24]. Способность - это свойства субъекта, являющиеся условиями успешного осуществления деятельности. В широком значении способность подразумевает умение делать что-либо. В нашем случае - умение вуза создавать, совершенствовать и использовать инновации.

Определением инновационного потенциала, наиболее полно отражающим его экономическую сущность будем считать формулировку Е.А. Лаптевой: «инновационный потенциал - это возможность, готовность и способность предприятия при имеющемся ресурсном обеспечении создавать и использовать инновации с целью получения различных видов эффекта» (рисунок 2) [20].

Рисунок 2. Структурное описание понятия «инновационный потенциал» [20]

К информации о инновационном потенциале работников вуза относят их научно-исследовательскую и инновационную деятельность (активность), а именно: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также консультационные (консалтинговые) услуги, в которых научные работники принимали или принимают участие; госбюджетные и хоздоговорные НИР (включая гранты и конкурсы различных организаций); результаты научных исследований как объекты интеллектуальной собственности (базы данных, программы, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, лицензии и т.п.); членство в редколлегии журнала, сборника, организационном комитете конференции или диссертационном совете, а также участие (публичное представление) в конференциях и прочих научных мероприятиях; награды, полученные работниками на различных выставках, конкурсах и т.п.; публикации различного уровня и их цитируемость в ведущих научных журналах (наукометрические показатели).

В целях создания правовой базы в области инновационной деятельности был принят Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»» [25] В законе впервые на федеральном уровне закреплено понятие «инновационной деятельности».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года была утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020» [26], в которой содержатся определения таких терминов, как: инновации, инновационное развитие, инновационная деятельность, коммерциализация научных и научно-технических результатов.

Федеральный закон РФ «О науке и государственной научнотехнической политике» [27] дает следующее определение научной деятельности: научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе: фундаментальные научные исследования; прикладные научные исследования; поисковые научные исследования.

Источники правового регулирования в области НИОКР, способствующие развитию предпринимательства в инновационной деятельности вузов, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Источники правового регулирования в области НИОКР

|

Источник |

Описание |

|

Федеральный закон РФ «О науке и государственной научно-технической политике» [27] |

Установлены определения следующих понятий: научная (научно-исследовательская) деятельность; фундаментальные научные исследования; прикладные научные исследования; экспериментальные разработки; научный и (или) научнотехнический результат; научная и (или) научно-техническая продукция. |

|

Налоговый Кодекс РФ [28] |

Ч. 1, п.п. 16.1, п. 3, ст. 149 описывает состав НИОКР (виды деятельности); ст. 262 Налогового кодекса РФ устанавливает, какие расходы на НИОКР можно учесть для целей налогообложения прибыли. |

|

Гражданский кодекс РФ [29] |

Регулируются отношения между субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ и услуг). Правовые основы НИОКР раскрыты в главе 38 ГК РФ; Что обязуется исполнитель по договору на выполнение научно-исследовательских работ - пункт 1 статьи 769 ГК РФ; Условия договора на выполнение НИОКР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности) (п. 4 ст. 769 ГК РФ); Для указанных договоров характерно наличие технического задания (п. 1 ст. 769 и ст. 773 ГК РФ и установление пределов и условий использования сторонами полученных результатов работ (п. 1 ст. 772 ГК РФ). |

|

Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 115н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02» [30] |

Приказ относит к НИОКР только работы, связанные с осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных разработок. |

|

Федеральный закон от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные Законодательные акты по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» [31] |

Позволил образовательным учреждениям и академиям наук без согласия собственника выступать учредителями малых инновационных предприятий, путем внесения в качестве вклада в уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности, и с помощью них коммерциализовать свой интеллектуальный потенциал С момента вступления в силу вузы вправе создавать хозяйственные общества. Консолидации научных знаний, их применению и реализации способствуют технопарки, создаваемые при университетах на основе некоммерческого партнерства. |

|

Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» [32] |

Позволил всем бюджетным учреждениям создавать коммерческие предприятия в уведомительном, а не разрешительном порядке, и входить в уставный капитал денежными средствами, оборудованием и другим имуществом |

|

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [33] |

Позволил образовательным учреждениям, действующих в форме автономных учреждений, создавать малые инновационные предприятия, используя вышеперечисленные Законы |

«Инновационный потенциал вузов в последние годы стал объектом активного нормативного регулирования, что обычно свидетельствует об актуализации социальной проблемы и осознании субъектами государственного управления необходимости ее последовательного решения» [34].

Информация об инновационном потенциале работников вуза представляет особый интерес для административно-управленческих структур вуза (отдел научных исследований и разработок, отдел лицензирования и государственной аккредитации и др.) в вопросах: продвижения научно-технических услуг вуза на рынке инноваций; принятия решений о перспективности проводимых исследований (НИОКР); определения кандидатов на реализацию проекта, релевантных тематике (специфике) научно-исследовательского заказа; мониторинга эффективности деятельности научных работников вуза, его отдельных подразделений или всего вуза в целом; дифференциации размеров индивидуального вознаграждения за высокие показатели деятельности научного работника; подготовки отчётов и контроля результатов по научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Таким образом, информация об инновационном потенциале вуза является ключевой для принятия эффективных и своевременных управленческих решений административными структурами вуза.

Список литературы Основные подходы к сущности и содержанию понятия "инновационный потенциал"

- Кларк, Б.Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления трансформации: пер. с англ. /. Б.Р. Кларк, А. Смирнова. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики. - 2011. - С. 240.

- Янсен, Ф. Эпоха инноваций: Пер. с англ. / Феликс Янсен - М.: ИНФРА-М, 2002. - 308 с.

- ГОСТ Р 56261-2014 «Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения».

- Коробейников, О.П. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия // О.П. Коробейников, А.А. Трифилова, И.А. Коршунов. - Менеджмент в России и за рубежом. 2000. - №3.

- Базилевич, А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.И. Базилевич; под. Ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 231 с.

- Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.; под редакцией д-ра экон. наук, проф. О.П. Молчановой. М.: Вита-Пресс, 2001. - 272 с.

- Краюхин, Г.А. Закономерности и тенденции инновационных процессов [Текст] / Г. А. Краюхин, Л. Ф. Шабайкова. - СПб.: СПбГИЭА, 1995. - 60 с.

- Ковалев, Г.Д. Инновационные коммуникации. Учебное пособие для ВУЗов. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. - 288 с.

- Царев, В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и методология: учеб. пособие для студентов вузов / В.В. Царев, А.А. Канторович, В.В. Черныш. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 799 с.

- Лисин, Б.К., Фридлянов В.Н., Инновационный потенциал как фактор развития. Межгосударственное социально-экономическое исследование // Инновации. - 2002. - № 7. - C. 22-26.

- Инновационная экономика / Под ред. А.А. Дынкина, Н. И. Ивановой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 2004. - 352 с.

- Гунин, В.Н. Управление инновациями: 17 - модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7 / под ред. В.Н. Гунина, В.П. Баранчеева, В.А. Устинов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 328 с.

- Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд. СПб.: Питер, 2008. - 448 с.

- Поршнев, А.Г. «Управление организацией» Управление организацией / под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. - М.: ИФРА-М, 2007. - 669 с.

- Бовин, А.А. Управление инновациями в организации: учеб.пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.Я. Якимович. - М.: Омега - Л, 2006. - 415 с.

- Базилевич, А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.И. Базилевич; под. Ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 231 с.

- Кочетков, С.В. Управление развитием инновационного потенциала промышленных предприятий / С.В. кочетков. - Автореферат докторской диссертации по экономике.

- Жиц Г.И. Инновационный потенциал: монография / Г.И. Жиц. - Саратов: СГТУ, 1999. - 132 с.

- Шляхто, И.В. Оценка инновационного потенциала промышленного предприятия / И.В. Шляхто // Вестник Брянского государственного технического университета. 2006. - №1 (9). - С.109-115.

- Лаптева, Е.А. Развитие методов оценки инновационного потенциала промышленных предприятий: дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук / Е.А. Лаптева // - Саратов, - 2014. - 150 с.

- Кокурин, Д.И., Шепелев, В.М. Инновации в России: институциональный анализ (проблемы собственности, рынка и налогового стимулирования). - М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. - 399 с.

- Шамина, Л.К. Инновационный потенциал предприятия // Инновации. 2007. № 9 (107). С. 58-60.

- Борисов, А.Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 2003. - 895 с.

- Макарченко, М.А. Организационная культура в системе факторов инновационного потенциала организации / М.А. Макарченко, А.А. Антонов // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». - 2013. - № 1

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

- Федеральный закон РФ от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Российская газета. - N 148-149. - 06.08.1998.

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета. - N 23. - 06.02.1996.

- Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2002 N 4022.

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»: Федеральный закон от 02.08.09 № 217-ФЗ // Российская газета. - Федеральный выпуск №4966 от 4 августа 2009 г. П. - 15.

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ. Доступ из информ.-правового портала «ГАРАНТ».

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ. ст. 103 Доступ из информ.-правового портала «ГАРАНТ».

- Тарабаева, В.Б. Управление конфликтами инновационного развития вузов //Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук, Белгород, 2009 г. С - 42.