Основные приемы первичного расщепления рога северного оленя по материалам верхнепалеолитической стоянки анетовка 2

Автор: Ахметгалеева Н.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 227, 2012 года.

Бесплатный доступ

Верхний палеолит причерноморья, технология первичного расщепления, рог северного оленя, вырезание пластин

Короткий адрес: https://sciup.org/14328051

IDR: 14328051

Текст статьи Основные приемы первичного расщепления рога северного оленя по материалам верхнепалеолитической стоянки анетовка 2

Анетовка 2 – это верхнепалеолитический памятник Степного Побужья (Украина), расположенный на мысу правого берега р. Бакшалы, притока Южного Буга. Стоянка открыта в 1978 г. и систематически изучается уже более 30 лет Причерноморской экспедицией под руководством В. Н. Станко (1978–2007 гг.) и И. В. Пиструила (2008–2010 гг.). Результаты исследований неоднократно освещались в научной литературе (Станко и др., 1981; Станко, Смольянинова, 1985; Станко и др., 1989; Станко, 1996; 1997; 1999; Бибикова, Старкин, 1989; Григорьева, 1989; Старкин, 1996; 2008; Главенчук, 1997; 2003–2004; 2005–2009; Пiструил, 2003; и др.). За время раскопок вскрыто около 2000 м2 площади памятника и найдено около 2 млн кремневых изделий и около 0,5 млн фрагментов костей животных (Станко, 1996. С. 131). Возраст стоянки соответствует максимуму последнего оледенения (радиоуглеродные даты: 18 040 ± 150 ЛЕ-2424; 19 088 ± 980 ЛЕ-4610; 19 170 ± 120 ЛЕ-2947) (Станко, 1997). Анетовка 2 отнесена к долговременным поселениям с круглогодичным обитанием на нем охотников, что подтверждается фаунистическим материалом (Бибикова, Стар-кин, 1989). Около 98 % всех костных определимых остатков составляют кости бизона (Там же. С. 129). Однако коллекцию обработанной кости составляют в основном изделия и фрагменты рогов северного оленя со следами обработки. Первый ее анализ был опубликован в коллективной монографии (Станко и др., 1989). Авторы отметили разнообразие и высокий уровень развития костяной индустрии, описали основные типы имевшихся тогда изделий. В последующие годы коллекция значительно пополнилась как в количественном, так и качественном отношении. Материалы стоянки предоставляют редкую для Восточной Европы возможность изучения технологических особенностей роговой индустрии палеолитической эпохи. В данной публикации представлены результаты анализа технологии первичного расщепления рога северного оленя. Основой для исследований послужили образцы технологических следов, полученные в результате экспериментальных работ автора. При описании изделий и тафономических изменений учитывались наблюдения, сделанные авторами раскопок и палеозоологом А. В. Старкиным.

Всего просмотрено более 600 предметов из рога северного оленя со следами обработки. Около половины из них являются готовыми изделиями или их фрагментами. Значительно преобладают предметы охотничьего вооружения (около 200 экз.). Это наконечники дротиков разных типов, копий, стрелки. Многочисленны тонкие плоские острия, фрагменты стерженьков, единичны молоточки, лопаточки, совочки, муфты. Предметов, которые можно рассматривать как отходы производства на разных стадиях вычленения заготовок, более 200 экз. Это центральные штанги и их обломки со следами вырезания одной и более пластин, нижние отделы центральных штанг с разной степенью обработки, отростки. Помимо этого присутствует не менее 50 фрагментов пластинчатых заготовок. Также просматривалось более 200 фрагментов рогов без видимых следов обработки с изломами в «сухом» состоянии. В основном это коронарные отростки и обломки пеньков.

Тафономические особенности. Сохранность предметов из рога северного оленя плохая. При извлечении из грунта они были в разной степени покрыты известковыми натеками, которые затем снимались с помощью кислот, что не могло не сказаться на состоянии поверхности, оказавшейся во всех случаях слегка затертой и изъеденной. Можно говорить о высокой степени выветривания и хрупкости костных остатков. Как правило, они белого цвета. На некоторых предметах присутствуют следы погрызов хищниками и следы от микроорганизмов. Особенности тафономии позволяют предполагать, что реальное количество поделок, особенно небольших размеров, могло быть намного больше.

Технология первичного расщепления. Преимущественно использовались сброшенные рога взрослых особей. Но есть и примеры (8 экз.) расчленения рогов, извлеченных с участком черепной кости.

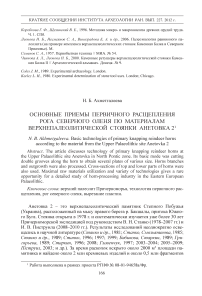

Первым этапом при изготовлении любой категории изделий было отчлене-ние первого и второго надглазничных отростков, при необходимости среднего. Если первый надглазничный отросток был небольшой и отходил близко к ножке, его обрубали, ударяя по основанию пенька (рис. 1, 3, 4 ). Если он был крупный и находился на расстоянии от ножки, его подрубали, ударяя непосредственно по нижней поверхности, а затем переламывали (рис. 1, 2, 5, 6 ). Следы рубки на втором надглазничном и среднем отростках чаще фиксируются сбоку и занимают 1/2 или 1/3 их окружности. Но иногда их перерубали одним ударом снизу или сверху.

Следующий этап расщепления рога зависел от конечной цели. Основой роговой индустрии Анетовки 2 было вырезание серии длинных пластин из одного рога северного оленя.

Вырезание пластин из центральных штанг . Перед изготовлением пазов рог всегда размачивался. Пазы прорезались до губчатой ткани резцевидными лезвиями кремневых орудий. Пластины выламывались с помощью клиньев, неоднократно вставляемых по их боковым граням. Следы продольного разрыва тканей – доотщепления – особенно хорошо заметны в районе пеньков. Рассмотрим несколько типов расположения пазов, по которым выламывали пластины.

Тип 1. Параллельные пазы начинаются на боковой поверхности справа от надглазничных отростков центральной штанги и идут до короны (рис. 1, 2 ; 2, 1 ). На протяжении всей длины между ними удерживается расстояние. Для этого второй паз постепенно переходит в районе первого бокового отростка на переднюю поверхность штанги. Вариации: параллельные пазы без захождения на переднюю грань. Единичны примеры расположения пазов слева от надглазничных отростков, чаще это встречается в комбинациях с пазами типа 1.

Тип 2. Пазы начинаются у основания второго надглазничного отростка и идут по передней поверхности до короны (рис. 1, 2 ; 2, 2 ). Это наиболее часто встречаемый тип.

Преобладает в исследуемых материалах комбинация пар 1 и 2 типа. Единичны вариации с тремя параллельными пазами в одной плоскости (рис. 1, 4 ). Есть случаи более сложных сочетаний до 5 пазов на одной штанге, в которых расположение пазов отходит от стандарта, и добавляются пазы на противоположных поверхностях (рис. 2, 1 ).

Полученные пластины далее поперечно делились на несколько заготовок. При этом использовалась техника встречного строгания с нажимом. Параметры полученных заготовок могли несколько различаться, т. к. сама основа имела на разных участках разные сечения в соответствии с естественной структурой рога.

Ни в одном из случаев не наблюдалось наличия короны. Как правило, изломы в верхней части являлись или современными, или древними в «сухом» состоянии. Отмечены только два примера изломов по «свежему» рогу. Вероятно, корона могла переламываться во время консервации, поскольку ее основание было частично уничтожено при вычленении хотя бы одной пластины либо обламывалась сразу после вырезания более 2 пластин.

Большая группа отходов/заготовок производства связана с продольным расщеплением нижних отделов центральных штанг . Речь идет о фрагментах

Рис. 1. Технология первичного расщепления рога северного оленя по материалам Анетовки

Условные обозначения : И – изломы без предварительного подрубания; У – изломы, образовавшиеся после перелома по прорубленному пазу или после подрубания на коротком отрезке серией ударов; Рр – прорезание паза резцевидным лезвием каменного орудия

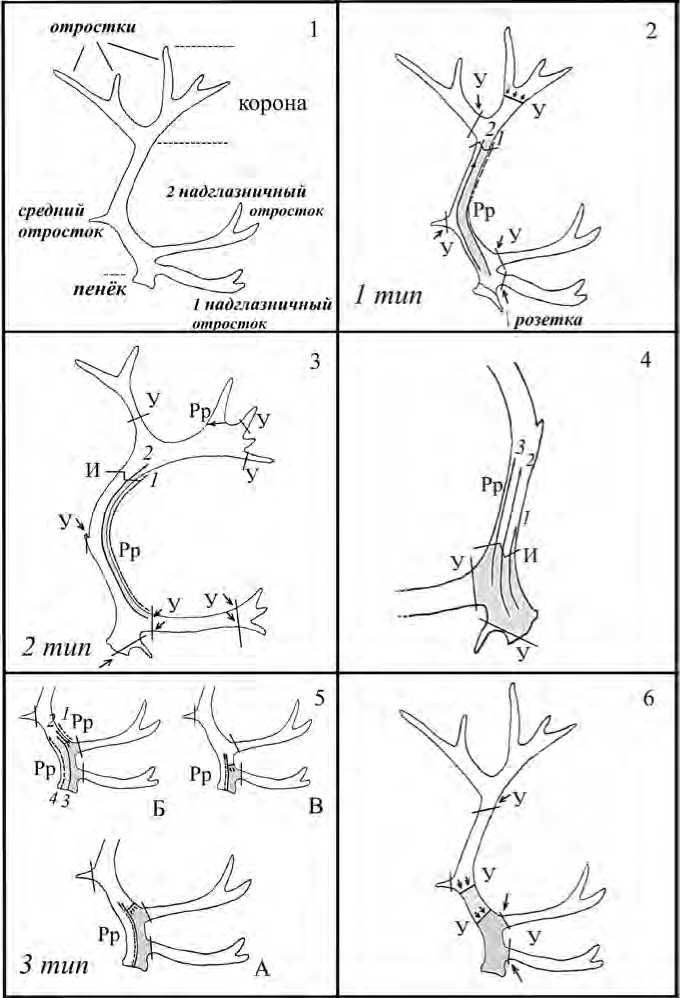

Рис. 2. Фрагменты рогов северного оленя с обработкой

1 – центральная штанга со следами 5 продольных пазов; 2 – центральная штанга со следами пазов 2 типа; 3 – продольно расщепленный нижний отдел центральной штанги с пазами 3 типа;

4 – обломленный по прорубленному пазу нижний отдел центральной штанги; 5 – продольно расщепленный нижний отдел центральной штанги со следами от продольных пазов по 2 и 3 типу расположения штанг, обломленных сразу после второго надглазничного отростка (рис. 1, 5; 2, 3, 5). Здесь выявлен еще один тип расположения продольных пазов:

Тип 3. Противолежащие пазы прорезались от пенька по центральным осям боковых поверхностей. Собственно, они делили штангу пополам (рис. 1, 5А, Б ; 2, 3 ). Это самые глубокие пазы, т. к. в районе пенька мощность компакты доходит до 1,3 см. Интересно, что следы от них встречаются только на нижних отделах. Ни на одном экземпляре нет верхнего начала противолежащих пазов. Следы преднамеренной рубки ствола всегда перекрывают следы продольного резания. В то же время ни на одной сохранившейся от пенька до короны штанге данные пазы не фиксируются.

Вариация: второй паз на противоположной стороне проходит ближе к задней поверхности. Отдельную группу составляют экземпляры, на которых присутствуют следы выламывания пластин по пазам 2 типа (рис. 1, 5Б ; 2, 5 ). В составе всех групп есть фрагменты и с сухими изломами ствола, и с обломами по надрубу или поперечному прорубленному пазу. Зафиксирован только один случай облома ствола по поперечному прорезанному пазу.

Вырезание пластинчатых заготовок из надглазничного отростка .

Определены как минимум два примера продольного расщепления крупных надглазничных отростков. Получаемые пластины должны были быть около 2 см шириной, около 1 см толщиной и, таким образом, могли использоваться при производстве массивных острий.

Следующим компонентом первичного расщепления рога северного оленя на стоянке Анетовка 2 является поперечное членение стволов как в сочетании с продольным резанием, так и без него (рис. 1, 6 ; 2, 4 ).

Среди нижних отделов центральных штанг преобладают экземпляры с изломами ствола рога в «сухом» состоянии, но есть, что важно, преднамеренно обрубленные штанги . Ствол переламывался выше второго надглазничного отростка по прорубленному по периметру пазу или после серии надрубов на ограниченном участке. На изучаемых экземплярах фиксируются следы вырезания пластин по пазам 2 типа расположения, следы вырезания двух пластин по пазам 1 и 2 типа, вариации со следами от трех пазов. Присутствуют и нижние отделы штанг без следов продольного резания. В коллекции отмечены также средние и верхние отделы центральных штанг со следами аккуратного обрубания по периметру. Таким образом, речь идет о целенаправленном использовании поперечно члененных верхних и нижних участков стволов.

Если говорить о соответствии изделий заготовкам, следует упомянуть, что на Анетовке 2 встречены муфты, сформированные из аккуратно обрубленных выше второго надглазничного отростка участков ствола рога. Из нижних отделов штанг выполнены молоточки. Но в целом количество подобных изделий в сравнении с пластинчатыми незначительно.

Отдельная группа отходов производства связана с обломом центральных штанг ниже второго надглазничного отростка . Преобладают фрагменты с «сухими» изломами. Но есть и примеры преднамеренного обрубания. Так, встречено не менее 5 экземпляров пеньков с небольшим участком продольно расщепленного ствола, обрубленного выше первого надглазничного отростка. Есть два экземпляра пеньков с нерасщепленным стволом, обрубленным выше первого надглазничного отростка. Предполагается, что данные фрагменты связаны с удалением ненужной части. К сходным отходам производства можно отнести и розетки, выломленные из черепа по шву близко к ножке с наискосок обломленным стволом рога молодой особи.

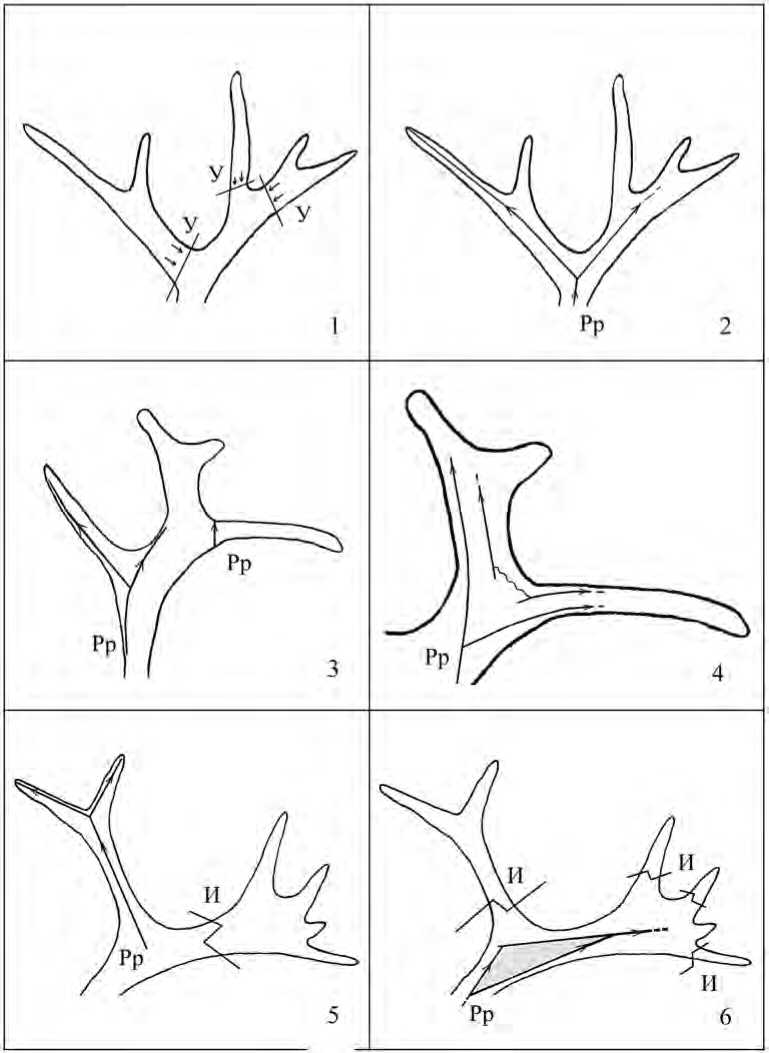

Обработка лопат. Не вызывает сомнений наличие целенаправленной обработки лопат, но, к сожалению, сведения об этом скудны. Сохранились лишь единичные случаи обработки плоских участков лопат и не менее 20 преднамеренно отчлененных коронарных отростков и разветвлений. В материалах Анетовки 2 присутствуют прямоугольные, узкие и тонкие (до 0,15–0,25 см в сечении) пластинки. Большинство их (около 50 экз.) происходят из промывки костеносного слоя 3 функционального участка ( Главенчук , 1997; 2003–2004; 2005–2009). Процесс их изготовления точно не воссоздан. Исходя из толщины, можно говорить о преимущественном изготовлении их из верхних отделов штанг, короны или лопат надглазничных отростков. Возможные варианты обработки обозначенных участков рогов, прорисованные на основе имеющихся в коллекции материалов, представлены на схеме (рис. 3). Однозначно фиксируется отделение

Рис. 3. Схемы расчленения лопат и коронарных отростков северного оленя (условные обозначения – см. рис. 1)

коронарных отростков посредством их обрубания одним ударом или переламывания после аккуратных надрубов по ограниченному участку основания (рис. 3, 1, 5, 6 ), реже применялась техника резания (рис. 3, 3 ). Отмечено прорезание пазов по центральным и боковым осям отростков (рис. 3, 2, 3, 5 ), единичен пример прорезания на отростке сразу двух продольных пазов, перпендикулярных по отношению к двум продольным пазам, идущим по лопатке (рис. 3, 4 ).

Заключение. В данном исследовании описаны все основные примеры расщепления рога северного оленя, присутствующие на стоянке Анетовка 2. Обращает на себя внимание разнообразие используемых технологических схем обработки рога. Основой первичного расщепления было вырезание длинных пластин-основ разной ширины и толщины. Далее они поперечно делились на несколько заготовок. При полной утилизации из одной штанги рога северного оленя изготавливалась целая серия пластин и стержней для различного типа острий, лощил, лопаточек и т. п. Обработке в целях получения заготовок подвергались также ветви и отростки рога.

Сочетание технологических компонентов, связанных с поперечным членением рога северного оленя и использованием техники вырезания двойного паза (double groove), известны начиная с материалов граветтийских памятников ( Otte , 1981; Averbouh et al. , 1999; Goutas , 2004; 2009). Что касается вырезания сразу целой серии пластин из одного рога, то это свидетельство более развитой технологии, которая появляется не раньше эпиграветтских/мадленских технокомплексов.

Благодарности. С огромной признательностью вспоминаю проф., д. и. н. В. Н. Станко и благодарю за приглашение к сотрудничеству и организацию первых работ. Автор выражает свою благодарность А. В. Главенчук за приглашение к сотрудничеству и непосредственную помощь при анализе материалов северо-восточного участка Анетовки 2, к. и. н. И. В. Пиструилу, к. б. н. А. В. Старкину за сотрудничество и необходимые консультации, а также сотрудникам Одесского археологического музея за предоставленную возможность работы с фондами.

Список литературы Основные приемы первичного расщепления рога северного оленя по материалам верхнепалеолитической стоянки анетовка 2

- Бибикова В. И., Старкин А. В., 1989. Характеристика остеологического материала из раскопок позднепалеолитического поселения Анетовка 2//Станко В. Н., Григорьева Г. В., Швайко Т. Н. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 2. Киев.

- Главенчук А. В., 1997. Раскопки производственного участка на Анетовке 2//Археология и этнология Восточной Европы: мат-лы и иссл. Одесса.

- Главенчук А. В., 2003-2004. Исследование производственного участка на позднепалеолитическом поселении Анетовка 2//Stratum plus. № 1. СПб.; Кишинев; Одесса.

- Главенчук А. В., 2005-2009. Планиграфия находок и микростратиграфия культурного слоя участка ЕИ/13-22 на поселении Анетовка 2//Stratum plus. № 1. СПб.; Кишинев; Одесса.

- Григорьева Г. В., 1989. Костяные индустрии позднепалеолитических памятников Юго-Запада

- Восточной Европы//Проблемы культурной адаптации в эпоху верхнего палеолита. Л.

- Пiструiл I. В., 2003. Рiзцi пiзньопалеолiтичного поселення Анетiвка 2//Археологiя. № 4. Київ.

- Станко В. Н., 1996. Охотники на бизона в позднем палеолите Украины//Археологический альманах. № 5. Донецк.

- Станко В. Н, 1997. Некоторые итоги изучения позднего палеолита Северо-Западного Причерноморья (Южнобугская группа памятников)//Археология и этнология Восточной Европы: мат-лы и иссл. Одесса.

- Станко В. Н., 1999. Анетовка 2 -позднепалеолитическое поселение и святилище охотников на бизонов в Северном Причерноморье//Stratum plus. № 1. СПб.; Кишинев; Одесса.

- Станко В. Н., Григорьева Г. В., Швайко Т. Н., 1989. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 2. Киев.

- Станко В. Н., Смольянинова С. П., 1985. Исследование палеолита и мезолита Степного Побужья//СА. № 4.

- Станко В. Н., Смольянинова С. П., Иванов Г. И., 1981. Раскопки позднепалеолитических стоянок Анетовка 1 и 2 на Среднем Буге//Древности Северо-Западного Причерноморья. Киев.

- Старкин А. В., 1996. Отличительные черты костных остатков анетовской и амвросиевской популяций позднеплейстоценовых бизонов степной зоны Украины//Археологический альманах. № 5. Донецк.

- Старкин А. В., 2008. Некоторые аспекты проблемы методики изучения истории формирования позднеплейстоценовых териофаун//Дослiдження первiсної археологiї в Українi: До 50-рiччя вiдкриття палеолiтичної стоянки Радомишль. Київ.

- Averbouh A., Begouen R., Clottes J., 1999. Technique et economie de debitage de la taille du bois de Cervide chez les Magdaleniens d'Enlene (Montesquieu, Avantes, Ariege): vers l'identification d'un cycle saisonnier de production//M. Julien, A. Averbouh, D. Ramseyer et al (dir.). Prehistoire d'os: Recueil d'etudes sur l'industrie osseuse prehistorique offert a Henriette Camps-Fabrer. Universite de Provence. Aix-en-Provence.

- Goutas N., 2004. Caracterisation et evolution du Gravettien en France par l'approche techno-economique des industries en matieres dures animales (etude de six gisements du Sud-Ouest): Doctorat de prehistoire de l'Universite de Paris I-Pantheon-Sorbonne. 2 vol.

- Goutas N., 2009. Reflexions sur une innovation technique gravettienne importante: le double rainurage longitudinal//Bulletin de la Societe prehistorique Fran^aise. T. 106. № 3.

- Otte M., 1981. Le Gravettien en Europe Central: Dissertationes Archaeologicae Gandenses. De Tempel. Bruges. 2 vol.