Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении

Автор: Королев Е.В.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Зарубежный опыт

Статья в выпуске: 1 т.1, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится методика оценки технико-экономической эффективности нанотехнологий. Определена область эффективных нанотехнологий, рассмотрены способы получения наноматериалов стабильного качества, описаны способы однородного распределения наномодификаторов в объёме композита, предложены основные принципы практической нанотехнологии и алгоритм синтеза композитов.

Строительное материаловедение, принципы нанотехнологии, алгоритм синтеза, строительные композиты

Короткий адрес: https://sciup.org/14265434

IDR: 14265434 | УДК: 691-022.532

Текст научной статьи Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении

Достижения фундаментальной науки создают предпосылки для изучения и создания технологий эффективных строительных материалов на качественно новом уровне. Практическое применение нанотехнологии в прикладных науках способствует их развитию, а также создаёт опытную базу для накопления новых знаний, способствует развитию наноиндустрии и, соответственно, расширяет рынок материалов, полученных с применением нанотехнологии.

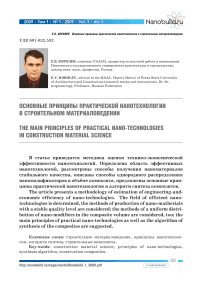

Материальная система получает приставку «нано» не по причине, что её размер становится меньше 100 нм, а потому что её свойства начинают зависеть от размера (рис. 1).

Рис. 1. Зависимости некоторых свойств веществ от размера частиц: а) изменение поверхностной энергии частиц углерода;

б) изменение температуры плавления частиц алюминия

Свойства наносистемы отличны как от характеристик макротела, так и от свойств молекул или ионов его составляющих. В соответствии с указанным под нанотехнологией понимается некоторая совокупность приёмов, направленная на синтез наноразмерных (низкоразмерных) систем как в объёме материала, так и на границе раздела фаз, то есть на поверхности; в этом случае нанотехнология рассматривается как совокупность химических и физико-химических способов и приёмов создания на поверхности твёрдого тела структур, имеющих хотя бы в одном направлении наноразмер [1]. Под нанокомпозитами понимают ансамб-

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении ли металлических или оксидных наночастиц, изолированных в твёрдых телах-матрицах [2].

Для создания практической нанотехнологии необходимо решить следующие задачи:

-

1) Получить наночастицы или системы с нанокомпонентами стабильного качества.

-

2) Разработать способ однородного распределения нанообъектов по объёму композиционного материала.

-

3) Разработать методику оценки технико-экономической эффективности применения нанотехнологии.

Решение этих задач позволит определить область применения нанотехнологии в строительном материаловедении и методы её реализации.

Важно также провести всестороннюю и объективную оценку возможности применения нанотехнологий в строительстве, области применения, технологические приёмы и задачи, возникающие при реализации. Необходимость проведения такой оценки очевидна и её актуальность была дополнительно подчёркнута в ходе круглого стола «Нанотехнологии в строительстве: новые возможности для рынка»* в выступлении члена правления ГК «РОСНАНО» С.В. Калюжного, который предложил участникам ответить на вопросы:

-

• Действительно ли «нано» играет определяющую или революционную роль в будущем развитии строительства, строительных материалов и т.д.?

-

• Отвечает ли законодательная нормативная база в стране тому, чтобы активно внедрять нанотехнологии в строительстве?

После проведения заседания С.В. Калюжный подвел итог, указывающий на то, что предлагаемые нанотехнологии в строительстве не являются прорывными, а лишь предлагают небольшие частные решения.

Безусловно, указанный вывод необходимо тщательно проанализировать и определить причины и направления устранения такой пессимистической оценки.

Оценка технико-экономической эффективности нанотехнологии

Для этого введём коэффициент технико-экономической эффективности. Очевидно, что такой коэффициент должен учитывать качествен-

* Состоялся 12 марта 2009 года.

( к содержанию з

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении ные изменения в эксплуатационных свойствах материала и финансовую оценку средств, расходуемых на достижение декларируемых изменений. Примером такого коэффициента может быть соотношение:

q

ef

Fk

,

где Fk – относительное изменение обобщённого критерия качества; c – относительное изменение стоимости технологии (материала).

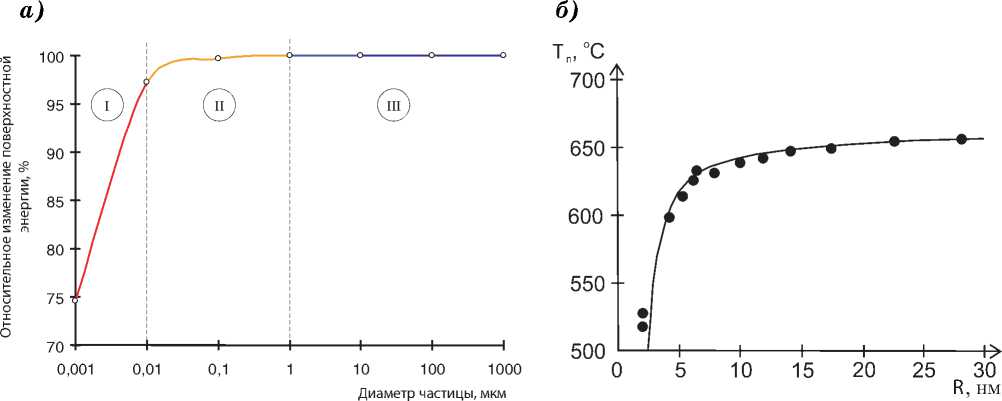

Формулирование обобщённого критерия качества материала

Наиболее простым видом обобщённого критерия качества является аддитивная функция вида:

где β i – весовые коэффициенты (коэффициенты значимости);

Ki – групповые коэффициенты свойств;

kj – критерий выделенного свойства;

Ij , Ij, max – фактическое и нормированное значение выделенного свойства.

При Ij ≥ Ij, max принимается kj = 1. Относительное значение обобщённого критерия качества рассчитывается по формуле p №)„-№)«

K kF ) , v к Уб

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении где индексы «н» и «б», соответственно, указывают на новый и базовый материалы.

Формулирование стоимости технологии (материала)

Относительная стоимость материала должна учитывать весь его жизненный цикл; её также можно представить в виде аддитивной функции:

_ 5 _ _ _ _ _ _

,

/=1

где 1 – затраты на производство (изготовление материала); 2 – затраты н а проектирование, монтаж и эксплуатацию технологической линии; 3 – затраты на изготовление конструкции (изделия); 4 – эксплуатационные затраты; 5 – затраты на переработку (утилизацию) материала; a i - коэффициенты весомости

Относительное значение стоимости технологии (материала) рассчитывается по формуле

.

Очевидно, что применение технологии эффективно при выполнении условий:

-

1) q ef > 1 при С> 0;

-

2) |q ef | > 0 при С < 0.

Эти условия определяют в плоскости « – » область, ограничен ную прямыми:

-

1) Рк = С при С > 0;

-

2) Рк = 0 при С < 0.

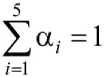

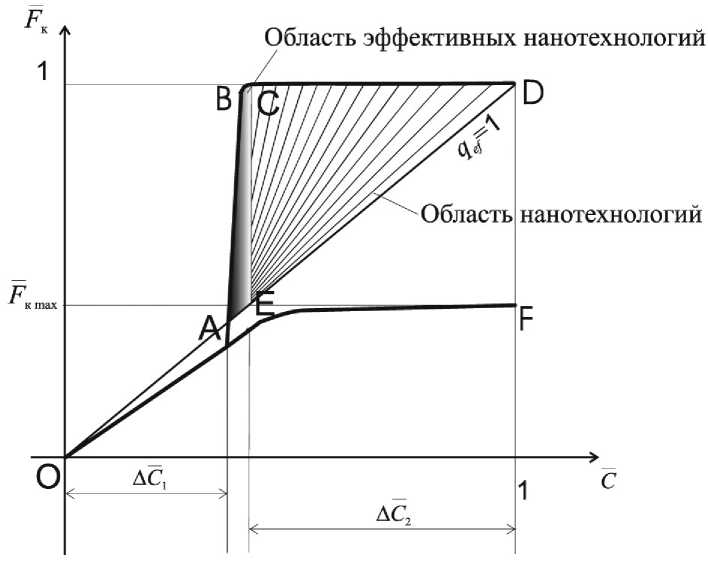

Зависимость qef = f ( , ) имеет сложный в ид: р езкое возрастание q ef наблюдается при Рк > | С | (рис. 2, б). Прямые Рк = | С | ( |q ef | = 1 ) образуют область «клина», определяющую эффективные технологии нанокомпозитов (рис. 2, а). Область, соответствующая условию 0 < |qff| < 1 при С < 0, характеризует достижения традиционных технологий.

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении

Подробно рассмотрим «область клина». Очевидно, что при С < 0 и \qff\ > 0 формируется область технологий уникальных композитов, обладающих повышенными показателями эксплуатационных свойств (качества), на осуществление которых требуется меньше затрат по сравнению с базовым материалом. Причём чем меньше затраты, тем более высокими значениями технических характеристик обладает материал (примером таких материалов является «философский камень» алхимиков). Бесспорно, что технологии таких материалов не реализуемы.

а)

Рис. 2. Диаграмма технико-экономической эффективности нанотехнологии:

1 – область неэффективных составов qef < 1;

2 – область составов нанокомпозитов qef >1;

3 – область традиционных составов qef < 1 (при С < 0)

Внедрение новых технологий потребует закономерных затрат, то есть С > 0 (рис. 3). Фактическая зависимость Fk = f(С) будет иметь сложный характер. Вложение средств, безусловно, будет сопровождаться повышением качества материа л а (участок ОА). После вложения определённого количества средств АС 1 , накопления знаний и разработки нового технологического оборудования возможно ожидать качественное изменение свойств материала (участок АВ). Дальнейшая разработка такой прорывной технологии возможно будет давать незначительный положительный эффект (участок ВС), который при дальнейшем увеличении вложений А Сн не будет изменяться (участок CD). Таким образом,

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении фигура ABD характеризует область нанотехнологий, из которой только область, представленная фигурой ABCE, будет характеризовать эффективные нанотехнологии.

Рис. 3. Варианты изменения Fk = f( c )

В случае если при начальном вложении средств (участок АВ) не будут накоплены соответствующие знания, то дальнейшие расходы будут приводить к определённому повышению каче с тва материала (участок OF), однако такие изменения незначительны Fk = max < 1, а технологии не внесут революционных преобразований.

Кроме того, необходимо установить критерии качества для каждой группы материалов, предназначенных для эксплуатации в заданных условиях. Причём должны быть определены конкретные показатели и установлены методики определения свойств. Важно отметить, что существуют очевидные трудности в выборе базового материла и в методике расчёта экономических показателей. Указанные задачи требуют оперативного решения и являются планом по сертификации нанотехнологий в строительстве.

-

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении

Способы получения наносистем стабильного качества

Все способы получения наноразмерных частиц разделяются на две группы: методы диспергирования и агрегирования. По первому методу необходимо различными способами измельчить макротело до наночастиц, затратив при этом значительное количество энергии.

Во втором способе наночастицы образуются в результате химического превращения соединения-предшественника (прекурсора) с последующей агрегацией молекул или атомов продукта реакции в матрице-носителе. Эти способы приводят к формированию частиц с высокой поверхностной энергией, что предопределяет их слипание (агрегирование). Очевидно, что перспективен метод агрегирования, так как в этом способе используется потенциальная химическая энергия взаимодействующих компонентов. Однако в указанных методах не решаются проблемы однородного распределения наноструктур в объёме композита.

Определение способа однородного распределения нанообъектовв объёме композита

Для выявления способа однородного распределения нанообъектов в объёме композита необходимо определить приемлемую стратегию реализации нанотехнологии. Известны два направления осуществления нанотехнологии, условно называемые технология «сверху вниз» и технология «снизу вверх» [3]. Причём механосинтез, положенный в основу технологии «снизу вверх», рассматривается как будущее современной нанотехнологии.

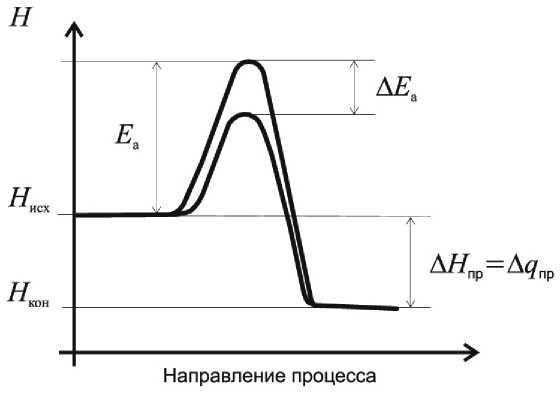

Анализ типичной кинетики изменения теплосодержания системы указывает на две важные особенности процесса синтеза (рис. 4):

-

1) для осуществления синтеза необходимо системе сообщить дополнительную энергию, равную энергии активации;

-

2) термодинамически устойчивая система формируется при Hисх > Нкон, то есть при выделении тепла Δ qпр > 0.

Эти особенности принципиально важны при выборе стратегии нанотехнологии. Необходимо отметить, что при получении нанообъекта по технологии «сверху вниз» подводимая извне энергия расходуется на диспергирование материала и увеличение поверхностной и внутренней энергии вещества. Причём основным следствием механической обработки твёрдых тел является не измельчение, а увеличение количества дефектов (на увеличение поверхностной энергии приходится несколько процентов, остальное приходится на накопление в кристаллах дефек-73 ( к содержанию з

2009 • Том 1 • № 1 / 2009 • Vol. 1 • no. 1

Nanob

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении

Рис. 4. Кинетика изменения теплосодержания системы в процессе синтеза

тов). Однако возможность использования накопленной энергии зависит от вида процесса, то есть изменение количества накопленной энергии может несимбатно изменять реакционную способность твёрдого тела [5].

Представленная кинетика изменения теплосодержания справедлива для технологии «снизу вверх». Однако при механосинтезе тепло Δ qпр необходимо отводить из зоны синтеза, так как тепловая энергия будет нарушать структуру наноконструкции (отвод энергии требует дополнительных затрат ресурсов).

При синтезе наноструктур из компонентов, способных вступать во взаимодействие, выделяющаяся теплота расходуется на снижение величины энергетического барьера, что, безусловно, положительно.

б)

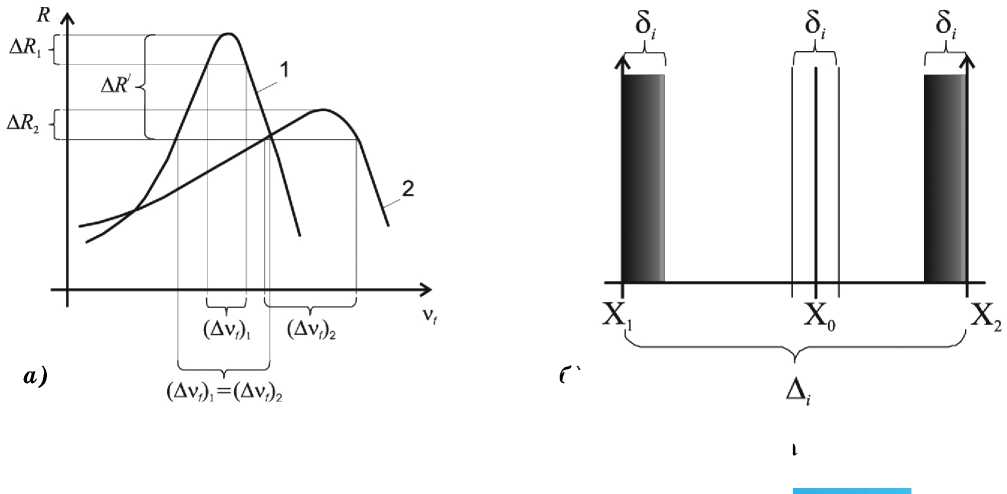

Рис. 5. Устойчивость технологического процесса

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении

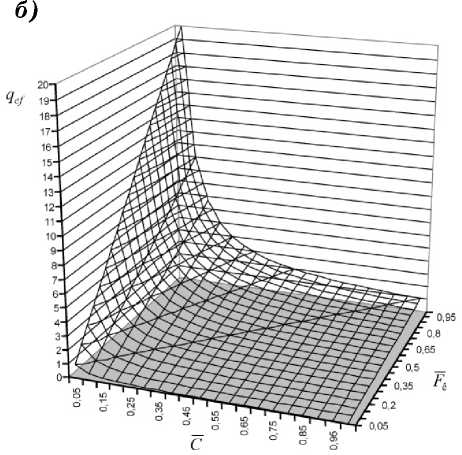

Отсюда очевидно, что в настоящее время перспективной стратегией развития нанотехнологии является синтез наноструктур из потенциально активных компонентов. Современные технологии строительных материалов базируются на использовании многокомпонентных высокодисперсных смесей. Такой подход позволяет повысить показатели эксплуатационных свойств строительных композитов. При этом экстремум свойств проявляется в малых диапазонах изменения концентраций компонентов смеси. При случайном отклонении рецептуры от оптимального значения наблюдается значительное снижение показателей эксплуатационных свойств. Указанное продемонстрировано на примере прочности композита (рис. 5, а): при Δ R 1 = Δ R 2 верно неравенство (Δν f )1< (Δν f )2, а при (Δν f )1 = (Δν f )2 – неравенство Δ R’ > Δ R 1 > Δ R 2.

Кроме того, при использовании многокомпонентных смесей количе-/7 m ство каждого компонента в смеси уменьшается: при^=£^.=1и m > n верно неравенство ci > c’j. При этом закономерно снижаются вероятность получения однородной смеси и устойчивость* технологического процесса к случайному варьированию рецептурных факторов. Предположим, что рациональный диапазон варьирования фактора Δi (i = 1…n, где n – количество факторов), погрешность в его регулировании – δi (рис. 5, б). Вероятность выхода фактора за границы варьирования равна wi = δi/Δi или wi = 1/qi (при Δi = qiδi), а устойчивость всего технологического процесса –

^ = 1-Yazwz

Z-^ I I , где αi – коэффициент весомости фактора; = 1 .

Из представленных формул следует, что при уменьшении Δ i , что будет происходить при увеличении количества компонентов в материале, и при δ i = const устойчивость технологического процесса будет снижаться. Повысить стабильность процесса можно только при использовании компонентов, образующих термодинамически устойчивые системы: молекулярные или лиофильные коллоидные растворы. При этом достигается максимальная однородность распределения компонента по объёму

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении композита, что особенно важно в случаях добавления модификатора в микроколичестве.

При реализации нанотехнологии носителем нанообъектов должна являться среда, образующая в композите непрерывную фазу. В соответствии с теорией перколяции образование непрерывной фазы наблюдается при достижении порога перколяции: первый порог равен 16% по объёму материала. Такими средами в композиционных материалах являются жидкая или дисперсная фазы. Не проводя детальный анализ, отметим, что для получения стабильных коллоидных растворов наночастиц требуется применение различных ПАВ (особенно при использовании фуллеренов и нанотрубок, которые плохо смачиваются водой). Очевидно, что такие вспомогательные вещества при введении в композит должны свободно удаляться с поверхности нанообъекта для реализации его потенциальных возможностей.

Дисперсные фазы композиционных материалов также могут являться носителями нанообъектов. Для этого на поверхности частиц дисперсной фазы необходимо создать наноструктурную плёнку. Существует несколько способов формирования наноструктурных плёнок (поверхностных нанокомпозитов) [5–7]:

-

1) Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) – это процесс испарения и конденсации вещества в сверхвысоком вакууме (P < 10–9 мм рт. ст.). Для этого необходимо наличие чистых источников испаряемых веществ, высокого вакуума, точный контроль температуры подложки, диагностика растущей плёнки. Эффузионные испарительные ячейки выполняются из тугоплавкого материала, например, нитрида бора. Охлаждение проводится жидким азотом. Метод МЛЭ имеет весьма существенный недостаток – высокую стоимость.

-

2) Газовая эпитаксия металлоорганических соединений (ГЭМС). В этом случае исходные газообразные реагенты пиролитически (под действием высокой температуры) разлагаются у поверхности подложки, выделяя плёнкообразующие компоненты, причём подложка является более нагретым телом, чем окружающая среда. При выращивании тонких плёнок контроль за толщиной в процессе синтеза неприменим, так как обычно используют агрессивные газовые среды. Процесс проводят в проточном вакуумном реакторе при давлении паров компонентов 0,1–10 мм рт. ст. Снижение давления и увеличение скорости потока позволяет значительно повысить однородность слоёв. Исходными компонентами являются метильные, этильные и изобутильные соедине-

- Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении

ния металлов, а также гидриды некоторых элементов. Метод ГЭМС по сравнению с МЛЭ обладает высокой производительностью, однако даёт более расплывчатые структуры, обусловленные высокой температурой подложки и продолжительным синтезом.

-

3) Химическая сборка поверхностных наноструктур (ХС) и разновидности метода – метод молекулярного наслаивания (МН) и атомно-слоевая эпитаксия (АСЭ) – основаны на хемосорбции компонентов из газовой фазы. Благодаря возможности провести практически мо-нослойную хемосорбцию компонентов, формирование структур происходит по слоевому механизму, то есть без образования трёхмерных зародышей. В методе МН предусмотрено наличие на поверхности матрицы определённых функциональных групп, способных реагировать с низкомолекулярными соединениями. Таким образом, благодаря серии последовательных химических реакций осуществляется наращивание слоёв структурных единиц заданного состава. Основная особенность ХС заключается в том, что процесс формирования слоя контролируется не термодинамикой фазовых переходов, а термодинамикой макрореакций, а проведение реакций в неравновесных условиях приводит к формированию устойчивых структур. Неравновесность процесса достигается значительным избытком компонента и быстротой удаления газообразных продуктов реакции. Толщина образующегося слоя определяется не временем синтеза или интенсивностью потока вещества, а количеством повторяющихся реакционных циклов. Благодаря малой энергии активации поверхностных явлений ХС можно проводить при низких температурах, что значительно снижает интенсивность диффузионных процессов. В методе АСЭ реакции присоединения осуществляются на координационно-ненасыщенных атомах поверхности послойной хемосорбцией компонентов из атомно-молекулярных пучков. Процесс проводят в вакууме; аппаратура АСЭ – упрощённый вариант МЛЭ. Недостатком ХС является ограниченное количество реакционноспособных легколетучих реагентов и сложность создания достаточно однородно активированной поверхности для реализации монослойного роста наноструктур.

Очевидно, что из апробированных методов в строительном материаловедении можно использовать метод химической сборки и, в частности, метод молекулярного наслаивания.

Вышеизложенное позволяет сформулировать некоторые принципы нанотехнологии в строительном материаловедении:

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении

-

• Нанотехнология строительных композитов должна обеспечивать их производство по объёмным технологиям.

-

• Носитель нанообъектов (наночастицы как вводимых извне, так и синтезируемых в объёме композита) должен образовывать в композите (постоянно или временно) непрерывную фазу. Из теории протекания следует, что образование непрерывной фазы наблюдается при достижении порога перколяции (первый порог – 16% по объёму). Этот принцип предопределяет, что создание наноструктур целесообразно проводить на границе(ах) раздела фаз. При этом должна формироваться термодинамически устойчивая граница раздела фаз.

-

• Синтез нанообъектов в композите должен приводить к снижению энергии Гиббса ( Δ G < 0).

-

• Количество модификаторов наноразмерного уровня должно обеспечивать их равномерное распределение по объёму материала.

-

• Вспомогательные вещества, применяемые для распределения нанообъектов в объёме композита, должны удаляться с их поверхности основной фазой композита.

Методически разработку нанотехнологии строительного композита целесообразно проводить в следующей последовательности:

-

• Выявление особенностей структурообразования композита, условий повышения эксплуатационных свойств и параметров структуры композита (однородность распределения фаз, дисперсность твёрдых частиц, влияние границы раздела фаз на кристаллическое строение вяжущего вещества, плотность дислокаций, образование новых фаз, особенности строения порового пространства и др.).

-

• Определение вида наномодификатора и его носителя.

-

• Разработка методики введения наномодификатора, обеспечивающей его однородное распределение на границе раздела фаз.

-

• Установление закономерностей влияния наномодификатора и других рецептурно-технологических факторов на структуру и эксплуатационные свойства композита, получение математической модели и многокритериальная оптимизация состава и технологического режима изготовления материала.

-

• Технико-экономическая оценка эффективности нанотехнологии.

С использованием приведённых принципов и алгоритма можно разработать множество строительных материалов различного назначения и на основе различных вяжущих. В частности, в наших работах ана-

Е.В. КОРОЛЕВ Основные принципы практической нанотехнологии в строительном материаловедении логично методу молекулярного наслаивания разработан и апробирован метод жидкофазного нанесения модификатора, толщина которого на поверхности минерального носителя составляет 45–75 нм. В процессе изготовления композита физико-механические свойства модификатора изменяются, что обеспечивает повышение эксплуатационных свойств композита не менее 30–50%.