Основные проблемы и концепции модернизации автоматизированных технологий и установок для доения коров

Автор: Винников Иван Кириллович, Забродина Ольга Борисовна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Механизация и электрификация животноводства, растениеводства

Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.

Бесплатный доступ

Обозначены основные проблемы комплексной автоматизации доения в России. Предложена концепция модернизации автоматизацированных технологий и установок для доения коров путем применения адаптивных к индивидуальным особенностям вымени коров двух-трехтактных автоматизированных доильных аппаратов, модулей носителей и высокопроизводительного стойлового автоматизированного доильного модуля с нижним расположением сменного молокосборника на крупных фермах и в комплексах.

Доильный аппарат, доение, доильные установки, вакуум, режим, корова, молоко, концепция, автоматизация, модернизация, качество, молокопровод, доильный модуль, манипулятор, технология содержания

Короткий адрес: https://sciup.org/140204121

IDR: 140204121 | УДК: 636.2.3:637.116

Текст научной статьи Основные проблемы и концепции модернизации автоматизированных технологий и установок для доения коров

Машинное доение коров является самым сложным, уникальным и трудоемким технологическим процессом в животноводстве. В 2013 году исполняется 110 лет практическому использованию машинного доения коров. За этот период доильная техника непрерывно совершенствовалась – от простейших доильных аппаратов, используемых в стойлах с доильными ведрами, до современных доильных роботов с электронным управлением, но и сегодня остается ряд проблем, требующих своего разрешения.

В связи с переводом молочного скотоводства на промышленную основу в 70-х годах Правительством Союза ССР было поручено ГСКБ по комплексу машин для ферм крупного рогатого скота (г. Рига) создать высокопроизводительные доильные установки для работы в доильных залах при беспривязном содержании коров. После неоднократных испытаний, из-за низкой надежности работы прежней электроники в тяжелых условиях доильных залов на производство были поставлены (1980 г.) автоматизированные более надежными пневматическими средствами доильные установки УДА-8 типа «Тандем» и УДА-16 типа «Елочка», созданные с долевым участием ВНИПТИМЭСХ. Необходимость модернизации этих установок для доильных залов давно назрела [1].

Традиционно в России большую часть коров содержат на привязи и доят в коровниках в молокопровод или доильные ведра. В частности, наряду с большими затратами труда на процесс доения и низкими удоями одной из проблем молочного животноводства является неудовлетворительное качество производимого молока [2]. Проведенная ВНИПТИМЭСХ (СКНИИМЭСХ) с помощью специальной передвижной контрольно-измерительной молочной лаборатории «Автолактограф» комплексная оценка более 120 тысяч коров на пригодность к машинному доению показала, что при доении коров в стойлах в общий молокопровод переболевают маститами до 70% коров, молоко которых нельзя использовать даже для кормления животных. То есть практически нет молока, при- годного для детского питания по содержанию соматических клеток и из-за бактериальной загрязненности. Предпринимаются попытки автоматизировать процесс доения и на этих установках.

Поэтому целью модернизации автоматизированных технологий и установок для доения коров должно быть не только повышение производительности труда доярок в 1,5-2,0 раза, но и производство высококачественного молока, пригодного для детского питания.

К основным причинам высокой загрязненности молока, прежде всего, относят: несовершенство доильной техники и технологии доения; безответственность доярок из-за обезлички удоев при сборе молока в общие емкости и отсутствии постоянного контроля на большей части доильных установок; отсутствие действенного организационно-экономического механизма устойчивого производства высококачественного молока; бактериальную загрязненность молока при транспортировке и первичной обработке молока.

Несовершенство доильной техники заключается, прежде всего, в том, что основной рабочий орган, взаимодействующий непосредственно с выменем коровы, -доильный аппарат - не обеспечивает выведение молока, адекватное молокоотдаче. Это ведет, с одной стороны, к травмам сосков и внутренних тканей долей вымени, не защищенных молоком, при несвоевременном отключении доильного аппарата («сухое доение»), с другой - к преждевременному запуску коров при недодаивании. И то и другое ведет к снижению удоев и экономических показателей производителя молока.

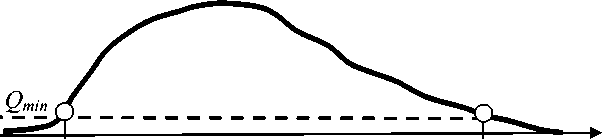

Наибольшее распространение получили двухтактные доильные аппараты, имеющие высокую пропускную способность, но и жесткий режим работы с рабочим вакуумом (%), кПа, что требует своевременного отключения и снятия доильных стаканов с сосков с передержкой, не превышающей 30 с. Без автоматизации заключительных операций процесса молоковы-ведения это условие невыполнимо [1].

t Продолжительность доения с Q.>Qmin tк t

—►

– среднее действующее значение глубины вакуума ;

– пониженный вакуум под соском вымени коровы

Рис. 1. Продолжительность безопасной работы доильных аппаратов по критерию W

Для доения поголовья, неотселекцио-нированного по морфологическим и функциональным свойствам вымени, В.Ф. Королевым еще к началу механизации доения был создан трехтактный доильный аппарат ДА-3М «Волга» с мягким режимом работы за счет впуска воздуха под сосок в такте отдыха. Среднее действующее под соском значение вакуума составляет 37 кПа при рабочем вакууме в системе питания 53 кПа. Основным недостатком трехтактного аппарата является низкая пропускная способность, что не позволяет выдаивать коров с продуктивностью выше 5 тыс. кг в год.

Шведская фирма De Laval активно продвигает в России двухрежимный аппарат DUOVAС-300 со щадящим вакуумом 33 кПа в начале и в конце доения.

Нашими исследованиями установлено, что вышеназванные наиболее распространенные доильные аппараты безопасными назвать нельзя. Даже слабый вакуум (20–30 кПа) через кожный покров тела в течение определенного времени вызывает не только гематому, но и кровь. То же происходит с внутренними тканями сосков и вымени, не защищенными молоком в конце доения, и кожным покровом сосков коровы. То есть значимы не только величина вакуума Р , но и продолжительность его действия t , поэтому можно ввести показатель «количества» вакуума W = Р ∙ t – критерий, по которому можно оценить биологическое воздействие «сухого доения» на вымя коровы аппаратами различного типа (рис. 1).

Согласно зоотехническим требованиям к доильным аппаратам с рабочим вакуумом Р = 50 кПа продолжительность «сухого» доения считается безопасной, если в начале доения (при заполненных молоком сосках) она составляет не более t н = 60 с, в и в конце (на выдоенных сосках) – не более t к =30 с. Исходя из этого, предельный биологический эквивалент безопасного воздействия «сухого доения» (количество вакуума) на вымя коровы при заполненных молоком сосках будет равен W пр н = 3,0∙106 Па∙с, а в конце доения при не заполненных молоком сосках – W пр к = 1,5∙106 Па∙с. Эти значения в дальнейшем будем считать критериями безопасности любого доильного аппарата для вымени коровы.

Анализ режимов работы доильных аппаратов показывает, что декларируемый как «безопасный» пониженный вакуум 33 кПа аппарата DUOVAС-300 будет действительно безопасным в конце доения только в течение 45 с после прекращения молоковыведения из сосков («сухое доение») (рис. 1). Трехтактный доильный аппарат ДА-3М «Волга», в котором средний действующий вакуум под соском составляет 37 кПа, по истечении 40 с «сухого доения» уже будет небезопасен. Преимущество продолжительности безопасной работы аппарата DUOVAС-300 по сравнению с трехтактным аппаратом составляет всего 5 с, а по сравнению с «особо опасным» двухтактным аппаратом – 15 с.

Реальные передержки доильных аппаратов на вымени, особенно низковакуумных, рекламируемых как «безопасные», исчисляются минутами, что и является основной причиной еще более высокого содержания в молоке соматических клеток.

Для существенного снижения периода «сухого доения» важно, чтобы в течение безопасного времени было проведено качественное машинное додаивание, отключение и снятие доильных стаканов с сосков вымени коровы. Эти функции могут выполнять только автоматизированные доильные аппараты и манипуляторы, что и было принято за основу создания во СКНИИМЭСХ манипуляторов типа МД-Ф-1 для автоматизированных вакуумными пневматическими средствами доильных установок УДА-8 типа «Тандем» и УДА-16 – «Елочка».

Однако ввиду практически полного отсутствия селекционной работы на существующих фермах более 70% коров имеют неравномерное развитие вымени и выдаиваются с опасными передержками [3] даже при использовании простейшей автоматики любыми из названных выше доильными аппаратами. Поэтому для более качественного доения необходимо создавать и использовать автоматизированные адаптивные доильные аппараты, например, двухрежимный доильный аппарат АДД-2/3, изменяющий режим доения с трехтактного на двухтактный и наоборот в соответствии с изменением интенсивности молоковыведения, имеющий высокую пропускную способность и щадящий режим машинного додаивания.

Однако даже если обеспечить хорошее качество молока, извлекаемого из вымени животного, используя автоматизированные адаптивные технологии, следует обратить внимание на транспортировку и первичную обработку молока.

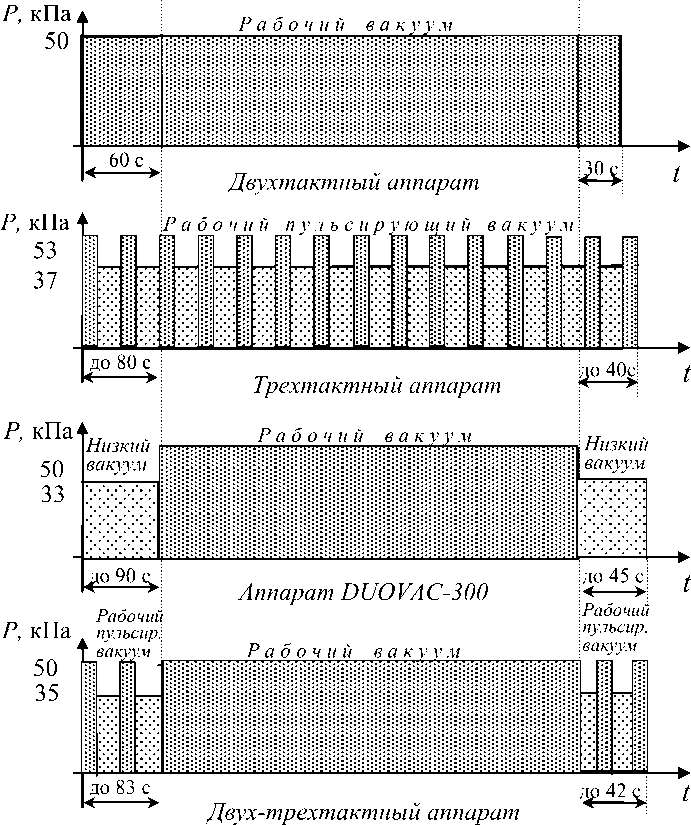

В СКНИИМЭСХ были изучены и проанализированы все возможные на фермах производственные ситуации технологических линий первичной обработки молока (рис. 2) и сделан вывод, что при длине моло-копровода свыше 30 м получить на ферме высококачественное молоко невозможно.

на переработку

Рис. 2. Основные производственные процессы и источники загрязнения молока:

-

1 – доильный аппарат (манипулятор);

-

2 , 3 – молоко- и вакуум-провод;

-

4 – фляга; 5 – насос; 6 – цедилка;

-

7 – танк-охладитель;

-

8 – молочный танк; 9 – охладитель молока; 10 – холодильная машина;

-

11 – центробежный очиститель молока; 12 – фильтр; 13 – рекордер; 14 – фильтровальное устройство; 15 – манипулятор; 16 – молокоприемник; 17 – трубы для подачи воды; 18 – резервуар.

А – афлотоксины; Н – антибиотики;

ω – алькоголь; Δ – анаэробные бактерии; δ – аммиак и др. вредные газы;

I – возбудители заболеваний; Z – запахи; W – масляно-кислые бактерии

Основной недостаток верхнего расположения фермских молокопроводов -запредельные колебания вакуума под соском при подъеме потока молока в молоко-провод. Например, при подъеме сплошного потока молока по шлангу от коллектора в молокопровод на высоту до 2 м потери только статической составляющей глубины вакуума в системе достигает 20 кПа. Для снижения этих потерь общую массу сплошного молочного столба облегчают, заменяя его пеномолочным, путем засасывания из коровника в аппарат через коллектор большого количества воздуха, тем самым загрязняя молоко всевозможными бактериями, аммиаком, углекислым и другими газами и неприятными запахами, адсорбируемыми в молоке.

На фермах привязного содержания коров средняя удельная длина молокопро-вода на корову составляет около 2 м. Общая длина молокопровода в коровнике на 200 коров при этом составляет около 400 м. Следовательно, необходимое качество промывки в этих условиях недостижимо.

Экологически более чистым является нижнее расположение молокосборников и молокопроводов. При этом величина вакуума под соском во время интенсивного мо-локовыведения без впуска воздуха может даже возрастать, если молочный шланг аппарата работает как сифон.

Поэтому при модернизации доения для существенного повышения качества молока через разработанный в СКНИИМЭСХ организационно-экономический механизм молокопроводы на фермах необходимо исключить в первую очередь. Самое чистое молоко можно получить только при доении коров в отдельные емкости, расположенные ниже уровня вымени коровы. В личных подсобных хозяйствах и на малых фермах это могут быть автоматизированные модули с доильными ведрами и флягами.

Для средних и крупных молочных ферм и комплексов необходимо создать специальные автоматизированные мобильные доильные модули, перемещающиеся в коровниках по легкой подвесной линии типа Easy Line и включающие адаптивные автоматизированные пневматические доильные аппараты со съемниками, молочные фильтры, средства контроля и учета молока, и компактные сменные молочные емкости, обеспечивающие раздельный сбор молока определенного качества от разных групп коров и технологичность замены в течение 2,0–2,5 часов (бактерицидный период) использованного доильно-молочного оборудования (рис. 2). При этом необходимо обеспечить возможность охлаждения и реализации надоенного высокосортного молока непосредственно в сменных емкостях без перелива его в общую емкость.

При этом в коровниках привязного содержания при автоматизированном доении коров, так же как и в доильных залах, можно производить высококачественное молоко, пригодное не только для сыроделия и детского питания, но и гарантированное питьевое. Технически это решается, нужны желание, инвестиции и воля.

На основании проведенных ранее исследований и в соответствии с вышеизложенным можно сделать следующие выводы.

В настоящее время основными направлениями комплексной автоматизации и модернизации доения являются [2]:

-

• модернизация серийных автоматизированных станочных доильных установок для беспривязного содержания коров УДА-8 типа «Тандем» и УДА-16 «Елочка» на базе адаптивных доильных аппаратов (например, автоматизированного двухрежимного двух-трехтактного доильного аппарата АДД-2/3, созданного в СКНИИМЭСХ);

-

• автоматизация доения коров непосредственно в стойлах путем модернизации стойловых доильных установок типов АД-100 и ДАС-2 на базе адаптивных доильных аппаратов (двухрежимного двухтрехтактного автоматизированного доильного аппарата АДД-2/3) с использованием в стойлах малых ферм модулей-носителей МСД-1 и МСД-2 с одним и двумя аппаратами и высокопроизводительного стойлового автоматизированного доильного модуля с нижним расположением сменного

молокосборника на крупных фермах и в комплексах;

-

• автоматизация доения коров в летних лагерях и на пастбищах на базе созданного в СКНИИМЭСХ типоразмерного ряда автоматизированных доильных установок типа УДА-У с параллельно-проходными станками с нижним расположением сменных молокосборников.

Список литературы Основные проблемы и концепции модернизации автоматизированных технологий и установок для доения коров

- Винников, И.К. Технологии, системы и установки для комплексной механизациии и автоматизации доения коров/И.К. Винников, О.Б. Забродина, Л.П. Кормановский//РАСХН -Зерноград: ВНИПТИЭСХ, 2001. -354 с.

- Винников, И.К. Основные направления комплексной автоматизации и роботизации доения коров/И.К. Винников//Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: сборник научных трудов/«Интерагромаш-2011», ДГИУ. -Ростов-на-Дону, 2011.

- Забродина, О.Б. Пути совершенствования автоматизированного доильного оборудования/О.Б. Забродина, О.И. Мартыненко, Е.Н. Чмелева//Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Процессы и машины агроинженерных систем. Технические науки (спецвыпуск). -2005.