Основные тенденции и особенности занятости населения в современной России

Автор: Попов Андрей Васильевич

Журнал: Социальное пространство @socialarea

Рубрика: Социально-экономические исследования

Статья в выпуске: 5 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В условиях нарастания глобальных вызовов, оказывающих непосредственное воздействие на развитие экономики и общества, вопросы занятости населения приобретают особую актуальность. Подтверждением этому служит возникновение широкой дискуссии о будущем сферы труда и, как следствие, формирование большого количества противоречивых сценарных моделей, так или иначе декларирующих становление нового облика трудовых отношений. Несмотря на институциональные различия между странами, отдельные трансформационные сдвиги в практиках участия населения в оплачиваемой общественно полезной деятельности повсеместно прослеживаются на протяжении последних десятилетий. В связи с этим цель исследования заключается в углублении представлений о тенденциях занятости населения и выделении ее особенностей в современной России, где рынок труда демонстрирует стабильность даже в условиях сильнейших макроэкономических шоков. Информационную базу составили данные Федеральной службы государственной статистики за период 2000-2019 гг. Как показал проведенный анализ, динамика занятости населения в России имеет несколько особенностей. С одной стороны, можно констатировать сохранение достаточно устойчивой ситуации в отношении общего уровня трудовой активности, структуры занятых по наличию дополнительной работы, удельного веса наемных работников, продолжительности рабочего времени и использования трудовых договоров. С другой стороны, наблюдается дальнейшая концентрация занятых в третичном секторе экономики, распространяются практики работы по найму у физических лиц и индивидуальных предпринимателей, стремительно растет неформальная занятость. При этом существенных гендерных различий выявлено не было. Основное ограничение исследования связано с использованием сугубо данных официальной статистики, что заметно сужает спектр рассматриваемых аспектов занятости населения.

Трансформация занятости, рынок труда, трудовые отношения, занятость, рабочая сила, нестандартная занятость

Короткий адрес: https://sciup.org/147225552

IDR: 147225552 | УДК: 331.57 | DOI: 10.15838/sa.2020.5.27.3

Текст научной статьи Основные тенденции и особенности занятости населения в современной России

Вопросы занятости населения традиционно занимают одно из центральных мест в исследованиях социально-экономической направленности. Причины этого связаны не только с ключевой ролью данной сферы в процессах жизнедеятельности человека и общества, но и с ее влиянием на функционирование отраслей народного хозяйства с точки зрения обеспечения производственных мощностей необходимыми кадрами. При этом положение современных работников в системе социально-трудовых отношений носит весьма многогранный характер и воплощается в самых разнообразных формах (от постоянной занятости по найму на условиях полного рабочего времени до случайных подработок в сети Интернет), что, с одной стороны, накладывает серьезный отпечаток на развитие того или иного государства, а с другой – служит своеобразным маркером общественного благополучия, о чем свидетельствует закрепление определенного стандарта занятости во многих индустриально развитых странах [1, с. 341–342].

В последние десятилетия тематика занятости населения приобрела особую актуальность в связи с нарастанием трансформационных сдвигов, вызванных совокупным воздействием нескольких мегатрендов (цифровизация, глобализация, демографические изменения). В результате «разрушение» становится новой нормой1, причем проявляется как со стороны спроса на труд, так и со стороны его предложения [2, с. 6–7], что оборачивается для субъектов рынка труда масштабными преобразованиями, последствия которых сложно предвидеть. В научной литературе и отчетах международных организаций все чаще встречаются публи- кации, где описываются сценарии будущего сферы труда2 [3; 4]. Несмотря на противоречивость предложенных моделей и развернувшуюся дискуссию, специалисты сходятся во мнении о формировании объективных предпосылок для повышения гибкости трудовых отношений, деформации сложившихся практик участия населения в оплачиваемой общественно полезной деятельности.

В настоящее время все больше людей трудоустраивается с помощью сервисов онлайн-рекрутмента, прибегает к удаленной занятости или работает в режиме гибкого рабочего времени, выполняет трудовые обязанности только посредством компьютера или смартфона, пользуется электронными платформами для непосредственного взаимодействия с клиентами и т. д. В свою очередь компании все чаще используют труд независимых подрядчиков в целях снижения издержек производства и быстрой подстройки кадрового состава к динамизму внешней среды. По состоянию на 2019 год каждая третья организация (33%) в России обращалась к услугам надомных работников, отношение к которым как профессионалам в своей области за последние 7 лет заметно улучшилось3. При этом в отличие от стран Евросоюза, где дистанционная занятость с использованием ИКТ и мобильных рабочих приложений стала неотъемлемой частью жизни для 17% ра-ботников4, масштабы российской «удаленки» не превышали нескольких процентов вплоть до начала активных действий органов власти по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 в 2020 году5, когда подобного рода практики получили беспрецедентное распространение. Согласно мониторингу экономической ситуации в России, подготовленному коллективом экспертов Института

Гайдара и РАНХиГС, с 1 марта т. г. около 24% опрошенных перешли на удаленную работу полностью или частично [5].

Вместе с тем в отечественной науке сложилось достаточно четкое представление о занятости в российских условиях, для которой свойственна стабильность даже на фоне сильнейших макроэкономических шоков [6, с. 11]. Как правило, такая ситуация объясняется сложившейся конфигурацией институтов рынка труда и, в частности, жесткостью трудового законодательства, тормозящей изменения в этой области. Однако трудовые отношения так или иначе адаптируются к глобальным вызовам, приобретая все новые черты, в связи с чем важными аспектами являются углубление знаний о тенденциях занятости населения и выделение ее особенностей в современной России. Для достижения поставленной цели мы обратились к данным официальной статистики, которые, с одной стороны, позволили нам проанализировать сложившуюся на национальном уровне ситуацию в динамике (за 2000–2019 гг.), что характерно отличает наше исследование от других, основанных на применении материалов социологических опросов, с другой – предопределили спектр затрагиваемых вопросов в силу ограниченности информационной базы.

Результаты исследования

В целом с начала 2000-х гг. уровень занятости населения в России заметно увеличился: об этом свидетельствуют как данные Международной организации труда (с 55% в 2000 году до 59% в 2019 году)6, так и материалы Федеральной службы государственной статистики (с 59 до 65%)7. Однако с учетом изменений, связанных с совершенствованием национальной методики расчета обозначенного индикатора (расширение возрастных границ обследуемых с «от 15 до 72 лет» на «от 15 лет и старше»), следует, что в 2006– 2019 гг. его значения продемонстрировали отрицательную динамику после периода умеренного роста (табл. 1). Такое поведение показателя во многом объясняется реализацией в стране демографического дивиденда, когда доля населения трудоспособного возраста достигла определенного максимума [7, с. 169], вслед за чем началось ее постепенное снижение.

Традиционно уровень занятости среди мужчинвыше, чемуженщин:посостояниюна 2019 год разрыв составил 14,4 п. п. (67% против 53), хотя еще в 2006 году различия были не столь существенными (66% против 58). Это произошло, прежде всего, вследствие увеличения трудовой активности мужчин 25–39 лет. Положение женщин того же возраста практически не изменилось, что во многом обусловлено реализацией репродуктивных планов, препятствующих выходу на рынок труда в силу ряда объективных (невозможность отдать ребенка в ясли / детский сад, отсутствие подходящих рабочих мест, потеря квалификации и т. д.) и субъективных (желание больше времени проводить с ребенком, установка на незанятость и т. д.) обстоятельств [8]. В результате положительная динамика рассматриваемого индикатора наблюдается преимущественно в группе от 40 до 64 лет. И хотя все больше женщин старшего возраста продолжают работать, уровень их занятости значительно уступает уровню занятости мужчин. При этом Россия остается государством с относительно низкими показателями включенности пожилого населения в оплачиваемую трудовую деятельность (7% среди лиц старше 65 лет против 17% в странах ОЭСР в 2019 году8), одновременно с этим сохраняя достаточно высокие позиции по уровню занятости в целом.

Несмотря на тот факт, что текущий этап межсекторального перераспределения рабочей силы, связанный с переходом человечества к информационному обществу, характерно проявляется на протяжении последнего столетия [9], отголоски этого процесса прослеживаются и в настоящее вре-

Таблица 1. Уровень занятости населения (от 15 лет и старше) в России в разрезе возрастно-половых групп, %

|

Занятые |

Всего |

Мужчины |

Женщины |

||||||

|

2006 год |

2012 год |

2019 год |

2006 год |

2012 год |

2019 год |

2006 год |

2012 год |

2019 год |

|

|

Всего, в т. ч. лет |

61,7 |

64,9 |

59,4 |

66,0 |

70,4 |

67,3 |

57,8 |

60,1 |

52,9 |

|

15–19 |

11,3 |

6,7 |

5,1 |

13,1 |

8,1 |

6,0 |

9,5 |

5,2 |

4,2 |

|

20–24 |

53,3 |

51,5 |

49,4 |

57,7 |

56,9 |

54,4 |

48,8 |

45,9 |

44,1 |

|

25–29 |

80,8 |

82,8 |

83,6 |

85,3 |

89,0 |

90,3 |

76,4 |

76,5 |

76,6 |

|

30–34 |

84,1 |

85,5 |

86,1 |

87,1 |

90,2 |

91,9 |

81,0 |

80,9 |

80,2 |

|

35–39 |

85,3 |

87,7 |

88,5 |

86,5 |

90,1 |

91,9 |

84,3 |

85,4 |

85,2 |

|

40–44 |

85,5 |

89,2 |

89,6 |

85,7 |

90,4 |

91,0 |

85,4 |

88,1 |

88,3 |

|

45–49 |

84,4 |

87,8 |

89,3 |

84,1 |

88,4 |

90,1 |

84,6 |

87,2 |

88,5 |

|

50–54 |

79,7 |

82,7 |

85,2 |

81,5 |

84,6 |

86,7 |

78,2 |

81,1 |

83,9 |

|

55–59 |

59,1 |

61,5 |

64,8 |

72,3 |

74,3 |

77,2 |

48,7 |

51,6 |

54,8 |

|

60–64 |

28,4 |

29,7 |

32,4 |

37,6 |

37,3 |

40,1 |

22,2 |

24,2 |

26,9 |

|

65–69 |

13,7 |

14,5 |

13,7 |

18,1 |

18,7 |

16,5 |

11,1 |

12,1 |

11,9 |

|

70 и старше |

6,1 |

5,6 |

2,4 |

8,2 |

7,3 |

3,2 |

4,8 |

4,7 |

2,1 |

Примечание: выбор временного интервала обусловлен доступностью информационной базы. Источник: данные Росстата.

мя. Как и в других индустриально развитых странах, в России сохраняется тенденция концентрации работников в третичном секторе экономики, который вобрал в себя подавляющее большинство занятого населения [10]. Детализированные по видам экономической деятельности данные Росстата показывают, что в период 2006–2019 гг. самые заметные изменения были зафиксированы в отраслях сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, обрабатывающего производства, потерявших в совокупности 7,3 п. п. от общей численности работников (табл. 2).

На этом фоне продолжает увеличиваться занятость в сфере услуг, где наибольший вклад внесли такие направления, как «деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (1,2 п. п.), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (0,9 п. п.) и «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (0,9 п. п.). Единственной отраслью третичного сектора экономики, в которой произошло статистически значимое снижение доли за- нятых, стала деятельность по операциям с недвижимым имуществом (-0,3 п. п.).

В свою очередь трансформационные процессы в сфере занятости формируют новый облик трудовых отношений в современной России. Так, в 2000–2019 гг. удельный вес работников, осуществляющих деятельность по основному месту работы в рамках предприя-тий/организаций со статусом юридического лица, сократился с 89 до 81% (табл. 3). В большей степени это затронуло мужчин, нежели женщин, что, вероятно, связано с их меньшей предрасположенностью к стабильной занятости, повышенным вниманием к размеру заработка [11, с. 134].

Ключевым трендом последних десятилетий стало стремительное распространение практик трудоустройства по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей и в фермерском хозяйстве (с 4 до 13%). С учетом нарастания масштабов третичного сектора экономики можно предположить сохранение этого тренда и в дальнейшем. Вместе с тем предпринимательская деятельность без образования юридического лица не находит широкого отклика в обществе и остается выбором порядка 5% населения.

Таблица 2. Распределение занятых в России по видам экономической деятельности, %

|

Наименование вида экономической деятельности |

Год |

Отношение (+/-), 2019 год к 2006 году, п. п. |

|||

|

2006 |

2010 |

2015 |

2019 |

||

|

Занятое население – всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

– |

|

Положительная динамика/стагнация |

|||||

|

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |

15,1 |

15,4 |

15,7 |

15,6 |

0,5 |

|

Образование |

9,0 |

9,4 |

9,2 |

9,5 |

0,5 |

|

Транспортировка и хранение |

8,0 |

8,2 |

8,5 |

8,8 |

0,8 |

|

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |

7,0 |

7,7 |

7,7 |

7,9 |

0,9 |

|

Строительство |

6,5 |

7,2 |

7,6 |

6,9 |

0,4 |

|

Деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |

4,2 |

4,4 |

5,1 |

5,8 |

1,6 |

|

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |

2,6 |

2,8 |

2,8 |

2,6 |

0,0 |

|

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |

2,0 |

2,0 |

2,5 |

2,6 |

0,6 |

|

Предоставление прочих видов услуг |

1,7 |

2,1 |

2,4 |

2,4 |

0,7 |

|

Добыча полезных ископаемых |

1,7 |

2,0 |

2,1 |

2,3 |

0,6 |

|

Деятельность финансовая и страховая |

1,6 |

1,9 |

2,2 |

2,3 |

0,7 |

|

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |

1,6 |

1,6 |

1,7 |

2,0 |

0,4 |

|

Деятельность в области информации и связи |

1,8 |

1,8 |

1,8 |

1,8 |

0,0 |

|

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |

0,6 |

0,9 |

0,9 |

0,7 |

0,1 |

|

Отрицательная динамика |

|||||

|

Обрабатывающие производства |

17,5 |

14,9 |

14,0 |

14,3 |

-3,2 |

|

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |

7,1 |

8,1 |

7,4 |

7,0 |

-0,1 |

|

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |

9,9 |

7,7 |

6,7 |

5,8 |

-4,1 |

|

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |

2,0 |

1,9 |

2,0 |

1,7 |

-0,3 |

|

Примечание: выбор временного интервала обусловлен спецификой ОКВЭД различных редакций; ранжировано по 2019 году. Источник: данные Росстата. |

|||||

Иным образом обстоят дела со структурой занятых по наличию дополнительной работы, где общая картина видится весьма устойчивой (табл. 4).

С начала 2000-х гг. доля тех, кто работает более чем на одном месте, несколько снизилась, а затем стабилизировалась на уровне 2–3%. Поскольку подобного рода практики в значительной мере обусловлены стремлением людей компенсировать ограниченность своего текущего заработка [12, с. 5], можно сделать вывод об отсутствии экономических стимулов к поиску дополнительного источника дохода посредством вторичной занятости. В настоящее время эта цель зачастую реализуется путем неофициального трудоустройства или получения заработной платы «в конверте». Согласно опросным данным HeadHunter за 2018 год,

Таблица 3. Структура занятых в экономике России по основному месту работы в 2000–2019 гг., %

|

Год |

Всего |

В том числе лица, у которых основная работа была |

|||

|

на предприятии, в организации со статусом юридического лица |

в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица |

по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в фермерском хозяйстве |

в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для продажи или обмена |

||

|

Занятое население в целом |

|||||

|

2000 |

100,0 |

88,7 |

6,8 |

3,9 |

– |

|

2005 |

100,0 |

84,0 |

3,9 |

8,8 |

3,3 |

|

2010 |

100,0 |

85,4 |

4,1 |

8,3 |

2,2 |

|

2015 |

100,0 |

81,2 |

4,7 |

11,8 |

2,3 |

|

2019 |

100,0 |

80,7 |

5,0 |

12,8 |

1,4 |

|

Мужчины |

|||||

|

2000 |

100,0 |

88,6 |

6,8 |

3,9 |

– |

|

2005 |

100,0 |

83,5 |

4,6 |

8,9 |

2,9 |

|

2010 |

100,0 |

83,9 |

4,8 |

9,1 |

2,1 |

|

2015 |

100,0 |

83,9 |

4,8 |

9,1 |

2,1 |

|

2019 |

100,0 |

79,2 |

6,1 |

13,4 |

1,3 |

|

Женщины |

|||||

|

2000 |

100,0 |

88,8 |

6,9 |

3,9 |

– |

|

2005 |

100,0 |

84,4 |

3,2 |

8,7 |

3,7 |

|

2010 |

100,0 |

86,9 |

3,3 |

7,5 |

2,3 |

|

2015 |

100,0 |

83,0 |

3,4 |

10,9 |

2,7 |

|

2019 |

100,0 |

82,3 |

4,0 |

12,1 |

1,6 |

|

Источник: данные Росстата. |

|||||

«серые» схемы оплаты труда характерны для 43% работников (39% в 2016 году)9. Для сравнения: в период 2007–2013 гг. на территории Евросоюза таковых было всего около 4% [13].

Что касается желающих работать дополнительно, то после увеличения их доли в середине – конце «нулевых», когда период бурного экономического роста сменился финансовым кризисом и последующей стагнацией [14, с. 26], произошел возврат к прежним показателям. По состоянию на 2017 год 7% россиян выразили интерес ко вторичной занятости (5% в 2000 году), большинство из них имели одну работу. Существенных гендерных различий в рамках обозначенной группы индикаторов не наблюдается.

Как и в предыдущем примере, структура занятых в экономике России по их статусу на рабочем месте за последние 20 лет практически не изменилась (табл. 5).

С начала 2000-х гг. доля наемных работников увеличилась на 2,6 п. п., достигнув 93%. Соответственно, на оставшиеся 7% приходятся следующие категории занятых: работодатели (1%), самостоятельно занятые (5%) и помогающие на семейном предприятии (1%). В этом случае гендерные диспропорции также не являются ярко выраженными. Основное отличие заключается в том, что мужчины несколько реже становятся наемными работниками по сравнению с женщинами (92% против 94 в 2019 году).

Стоит подчеркнуть, что схожая с Россией ситуация в части соотношения работающих по найму и не по найму (93 и 7% соответственно) отмечается в Германии, Норвегии, Канаде, США, Швеции, Японии и ряде других развитых стран10. При этом во многих государствах – членах ОЭСР представительство последних является куда более внушитель-

Таблица 4. Структура занятых в экономике России по наличию дополнительной работы и готовности к дополнительной занятости в 2000–2017 гг., %

|

Год |

Всего |

Из них имеют |

Хотят работать дополнительно |

Из них имеют |

||

|

одну работу |

две работы и более |

одну работу |

две работы и более |

|||

|

Занятое население в целом |

||||||

|

2000 |

100,0 |

94,5 |

5,5 |

5,1 |

4,4 |

0,7 |

|

2005 |

100,0 |

96,2 |

3,8 |

11,6 |

10,6 |

1,0 |

|

2010 |

100,0 |

97,0 |

3,0 |

10,2 |

9,7 |

0,5 |

|

2015 |

100,0 |

97,2 |

2,8 |

8,3 |

7,9 |

0,4 |

|

2017 |

100,0 |

97,7 |

2,3 |

7,0 |

6,6 |

0,4 |

|

Мужчины |

||||||

|

2000 |

100,0 |

94,2 |

5,8 |

5,2 |

4,5 |

0,8 |

|

2005 |

100,0 |

96,1 |

3,9 |

12,0 |

11,0 |

1,0 |

|

2010 |

100,0 |

96,8 |

3,2 |

11,2 |

10,6 |

0,6 |

|

2015 |

100,0 |

97,1 |

2,9 |

9,5 |

9,0 |

0,5 |

|

2017 |

100,0 |

97,7 |

2,3 |

8,0 |

7,6 |

0,5 |

|

Женщины |

||||||

|

2000 |

100,0 |

94,7 |

5,3 |

4,9 |

4,3 |

0,5 |

|

2005 |

100,0 |

96,3 |

3,7 |

11,2 |

10,2 |

1,0 |

|

2010 |

100,0 |

97,2 |

2,8 |

9,2 |

8,7 |

0,5 |

|

2015 |

100,0 |

97,3 |

2,7 |

7,1 |

6,8 |

0,3 |

|

2017 |

100,0 |

97,9 |

2,1 |

5,9 |

5,6 |

0,3 |

|

Примечание: с 2018 года формулировка вопроса претерпела изменения, что ограничивает возможность продления динамических рядов. Источник: данные Росстата. |

||||||

Таблица 5. Структура занятых в экономике России по статусу в 2000–2019 гг., %

|

Год |

Всего |

Из них |

|||||

|

работающие по найму |

работающие не по найму |

в том числе |

|||||

|

работодатели |

самостоятельно занятые |

члены производственных кооперативов |

помогающие на семейном предприятии |

||||

|

Занятое население в целом |

|||||||

|

2000 |

100,0 |

90,7 |

9,3 |

0,8 |

7,1 |

1,2 |

0,1 |

|

2005 |

100,0 |

92,7 |

7,3 |

1,3 |

5,7 |

0,1 |

0,1 |

|

2010 |

100,0 |

93,2 |

6,8 |

1,3 |

5,1 |

0,1 |

0,4 |

|

2015 |

100,0 |

92,8 |

7,2 |

1,3 |

5,5 |

0,0 |

0,4 |

|

2019 |

100,0 |

93,3 |

6,7 |

1,4 |

4,9 |

0,0 |

0,4 |

|

Мужчины |

|||||||

|

2000 |

100,0 |

90,3 |

9,7 |

1,2 |

6,9 |

1,4 |

0,1 |

|

2005 |

100,0 |

92,2 |

7,8 |

1,5 |

6,0 |

0,1 |

0,1 |

|

2006 |

100,0 |

91,8 |

8,2 |

1,5 |

6,2 |

0,4 |

0,1 |

|

2010 |

100,0 |

92,3 |

7,7 |

1,6 |

5,5 |

0,1 |

0,5 |

|

2015 |

100,0 |

91,9 |

8,1 |

1,7 |

6,0 |

0,0 |

0,4 |

|

2019 |

100,0 |

92,3 |

7,7 |

1,9 |

5,4 |

0,0 |

0,4 |

|

Женщины |

|||||||

|

2000 |

100,0 |

91,1 |

8,9 |

0,5 |

7,4 |

0,9 |

0,1 |

|

2005 |

100,0 |

93,3 |

6,7 |

1,1 |

5,5 |

0,1 |

0,1 |

|

2010 |

100,0 |

94,0 |

6,0 |

0,9 |

4,6 |

0,1 |

0,4 |

|

2015 |

100,0 |

93,7 |

6,3 |

0,9 |

5,0 |

0,0 |

0,4 |

|

2019 |

100,0 |

94,3 |

5,7 |

1,0 |

4,4 |

0,0 |

0,3 |

Таблица 6. Структура занятых в экономике России по фактической продолжительности рабочей недели в 2000–2019 гг., %

С учетом широкого распространения гибких форм трудовых отношений в мире12 происходит размытие определенного стандарта занятости, доминировавшего в индустриальных экономиках на протяжении почти всего XX века [2, с. 4]. Как правило, об этом красноречиво свидетельствует динамика продолжительности рабочего времени. Так, в 1970–2019 гг. на территории стран – участниц ОЭСР среднее количество отработанных часов за год уменьшилось с 1945 до 1726, достигнув на конец рассматриваемого периода 37,6 часа в неделю (от 30,5 часа в Нидерландах до 45,5 в Турции)13. В России значения данного показателя в полной мере соотносятся с зарубежной практикой и составляют 37,8 часа в неделю, что на 0,4 часа ниже уровня 2000 года (табл. 6). За этот период заметно снизилась доля людей, работающих 41–50 часов (с 11 до 4%), а также 51 час и более (с 3 до 1%) в неделю. С учетом сокращения и количества случаев занятости продолжительностью менее 30 часов в неделю (с 8 до 5%) наполнение когорты «31–40 часов в неделю» достигло 85% от общей численности работников (76% в 2000 году). Обозначенные тенденции в равной степени коснулись как мужчин, так и женщин.

Таблица 7. Распределение численности работающих по найму на основной работе по видам трудового договора в 2000–2019 гг., %

|

Год |

Всего |

В том числе имели работу |

|||

|

по трудовому договору |

на основе устной договоренности без оформления документов |

||||

|

на неопределенный срок |

на определенный срок |

по договору на выполнение определенного объема работ или оказание услуг |

|||

|

Занятое население в целом |

|||||

|

2000 |

100,0 |

94,8 |

3,3 |

1,4 |

0,5 |

|

2005 |

100,0 |

88,0 |

6,7 |

1,4 |

3,5 |

|

2008 |

100,0 |

86,1 |

7,5 |

2,2 |

4,2 |

|

2010 |

100,0 |

91,0 |

4,5 |

1,1 |

3,5 |

|

2015 |

100,0 |

91,1 |

4,0 |

0,9 |

4,0 |

|

2019 |

100,0 |

92,0 |

2,8 |

1,2 |

4,0 |

|

Мужчины |

|||||

|

2000 |

100,0 |

93,5 |

4,0 |

1,7 |

0,7 |

|

2005 |

100,0 |

86,3 |

7,7 |

1,6 |

4,4 |

|

2008 |

100,0 |

83,7 |

8,6 |

2,3 |

5,3 |

|

2010 |

100,0 |

88,7 |

5,5 |

1,1 |

4,6 |

|

2015 |

100,0 |

88,9 |

4,8 |

1,0 |

5,3 |

|

2019 |

100,0 |

89,8 |

3,6 |

1,4 |

5,2 |

|

Женщины |

|||||

|

2000 |

100,0 |

96,1 |

2,5 |

1,0 |

0,3 |

|

2005 |

100,0 |

89,7 |

5,6 |

1,3 |

3,3 |

|

2008 |

100,0 |

88,6 |

6,4 |

2,0 |

3,0 |

|

2010 |

100,0 |

93,3 |

3,5 |

1,0 |

2,3 |

|

2015 |

100,0 |

93,3 |

3,2 |

0,8 |

2,7 |

|

2019 |

100,0 |

94,2 |

2,0 |

1,1 |

2,7 |

|

Источник: данные Росстата. |

|||||

Основной формой закрепления отношений между работником и работодателем остается бессрочный трудовой договор (табл. 7). На таких условиях занято более 90% россиян. Временные контракты не нашли широкого отклика в обществе и, по состоянию на 2019 год, были присущи 3% населения (аналогично уровню 2000 года). Как правило, трудовые договоры на определенный срок приобретают особую популярность в период нестабильности, когда компании пытаются минимизировать возможные риски и издержки [15, с. 32]. В частности, во время финансовоэкономического кризиса подобного рода практики затронули почти 8% (2008 год) наемных работников в РФ, что является максимумом за рассматриваемый период.

Несмотря на всю ограниченность офи- циальной статистики в отношении не-регистрируемого рынка труда, с начала 2000-х гг. отчетливо прослеживается рост случаев трудоустройства по найму на основе устной договоренности (менее 1% в 2000 году против 4% в 2019 году), что наиболее заметно проявляется среди мужчин, нежели женщин. Если данный аспект предполагает, прежде всего, неоформленную работу в формальном секторе экономики [16, с. 101], то следующий показатель выходит за его рамки и охватывает работников, трудовая деятельность которых осуществляется в рамках производственных единиц без образования юридического лица14.

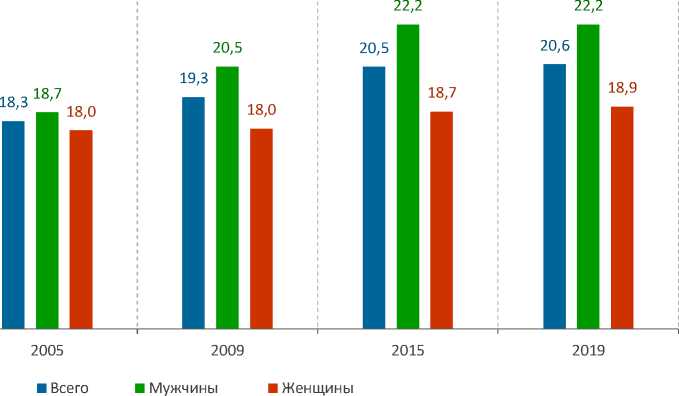

В 2001–2019 гг. занятость в неформальном секторе в среднем увеличилась с 14 до

24,0

22,0

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

14,1 14,2 14,0

Ill

Рис. Занятые в неформальном секторе, % к общей численности занятых

21% (с 14 до 23% у мужчин и с 14 до 19% у женщин), сохраняя относительно высокий уровень на протяжении последних лет (рис.). Важно понимать, что деятельность в этой области в большинстве своем носит правовой характер и далеко не всегда оборачивается нарушением норм трудового или иного законодательства. Однако часть хозяйствующих субъектов все-таки избегает легализации, что, как показывают исследования, негативно сказывается на положении работников [17, с. 67].

В 2019 году к числу основных особенностей занятости в неформальном секторе можно отнести большую вовлеченность молодежи 15–19 (48%) и 20–24 (26%) лет, пожилых людей старше 70 лет (39%), а также малообразованных слоев общества (например, 27% среди лиц со средним общим образованием); широкую распространенность занятости в отраслях, связанных с торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов (31%); высокий уровень межрегиональной дифференциации (значения показателя варьируются от 4% в г. Москве до 62% в Чеченской Республике)15.

Заключение

Таким образом, в ходе анализа подтвердился тезис о том, что сложившаяся в России модель занятости является достаточно устойчивой не только в отношении кризисных событий последних десятилетий, но и вызовов современности. Несмотря на нарастание темпов старения населения и низкие показатели включенности пожилых граждан в оплачиваемую общественно полезную деятельность, уровень трудовой активности в стране сохраняет относительно высокие позиции на международной арене. Не претерпела существенных изменений и структура занятых по наличию дополнительной работы, где проблема нехватки денежных средств зачастую решается путем применения «серых» схем оплаты труда и неформальных практик трудоустройства в целом. Также стабильной остается ситуация в части соотношения работающих по найму и не по найму, продолжительности рабочего времени и использования трудовых договоров.

На этом фоне сохраняется тенденция концентрации работников в третичном секторе экономики, что во многом приводит к распространению трудовых отношений, возникающих за пределами организаций/пред-приятий со статусом юридического лица, а именно – работе по найму у физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, все большие масштабы приобретает нерегистрируемый рынок труда, статистический учет которого с помощью данных официальной статистики весьма ограничен. Однако даже в этом случае позитивную динамику демонстрируют показатели, характеризующие занятость в формальном (на основе устной договоренности без оформления документов) и неформальном (в рамках производственных единиц, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица) секторах экономики.

Полученные выводы и результаты помогают понять специфику протекания глобального процесса трансформации занятости в современной России, что является актуальным с точки зрения не только разработки приоритетных мер государственной политики по преодолению его негативных последствий, но и теоретического осмысления вопросов будущего сферы труда, обсуждение которых позволит сформировать более широкое представление о дальнейших перспективах развития системы социально-трудовых отношений и общества в целом.

Список литературы Основные тенденции и особенности занятости населения в современной России

- Kalleberg A.L. Nonstandard employment relations: Part-time, temporary and contract work. Annual Review of Sociology, 2000, vol. 26, pp. 341–365. DOI: 10.2307/223448

- Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Нестандартная занятость и российский рынок труда: препринт. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 36 с.

- Гапоненко Н.В., Гленн Д.К. Технологии индустрии 4.0: проблемы труда, занятости и безработицы (научный обзор) // Проблемы прогнозирования. 2019. № 3. С. 40–47.

- Méda D. Three scenarios for the future of work. International Labour Review, 2019, vol. 158, pp. 627–652. DOI: 10.1111/ilr.12157

- Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития. 2020. № 15 (117). Июнь / под ред. В.С. Гуревича [и др.]. URL: http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2020_15-117_June.pdf

- Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения / под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова, С. Рощина. М.: ЦСР-НИУ ВШЭ, 2017. 148 с.

- Барсуков В.Н. От демографического дивиденда к старению населения: мировые тенденции системного перехода // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 4. С. 167–182. DOI: 10.15838/esc.2019.4.64.11

- Пишняк А.И., Надеждина Е.В. Занятость российских женщин после рождения детей: стимулы и барьеры // Журн. исследований социальной политики. 2020. Т. 18. № 2. С. 221–238. DOI: https://doi.org/10.17323/727-0634-2020-18-2-221-238

- Castells M., Aoyama Y. Paths towards the informational society: employment structure in G-7 countries, 1920-90. International Labour Review, 1994, vol. 133, pp. 5–33.

- Попов А.В. Особенности и закономерности трансформации занятости в России и странах мира // Human Progress. 2019. Т. 5. № 7. URL: http://progresshuman.com/images/2019/Tom5_7/Popov.pdf. DOI: 10.34709/IM.157.10

- Шабунова А.А., Попов А.В., Соловьева Т.С. Потенциал женщин на рынке труда региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 1. С. 124–144. DOI: 10.15838/esc.2017.1.49.7

- Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Вторичная занятость в России: моделирование предложения труда. М.: EERC, 2002. 72 с.

- Di Nola A., Kocharkov G., Vasilev A. Envelope wages, hidden production and labor productivity. The B.E. Journal of Macroeconomics, 2019, vol. 19 (2). Available at: https://doi.org/10.1515/bejm-2018-0252

- Проблемы экономического роста территории / Т.В. Ускова [и др.]. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 170 с.

- Berglund T., Håkansson K., Isidorsson T., Alfonsson J. Temporary employment and the future labor market status. Nordic Journal of Working Life Studies, 2017, vol. 7 (2), pp. 27–48. DOI: 10.18291/njwls.v7i2.81593

- Бизюков П.В. Неустойчивая занятость как форма деградации трудовых отношений // Вестн. обществ. мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2013. № 1. С. 100–109.

- Анисимов Р.И. Прекаризированная занятость в России: опыт определения основных индикаторов // Социол. исслед. 2019. № 9. С. 64–72. DOI: 10.31857/S013216250006652-0