Основные тенденции и проблемы прекаризации занятости в странах-членах Евразийского экономического союза

Автор: Калиева С.А., Мельдаханова М.К., Садыков И.М.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Неустойчивость занятости в контексте трансформации современного рынка труда

Статья в выпуске: 4 (206), 2017 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования является процесс прекаризации занятости населения в странах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предметом исследования является экономически активная часть населения, подверженная процессу прекаризации занятости в рынках труда стран-членов ЕАЭС. Проблема выявления основных тенденций прекаризации занятости населения на евразийском пространстве предопределила выбор темы статьи и ее структуру. Целью данной статьи является анализ степени прекаризации занятости населения в странах-членах ЕАЭС. В связи с этим в данной исследовательской работе ставится задача выявить категории экономически активной части населения, вовлеченных в прекаризованную занятость. Научная значимость работы заключена в получении новых знаний о прекаризации занятости населения в странах-членах ЕАЭС. Практическая значимость работы заключается в обосновании проблемы прекаризации занятости в пяти странах-членах ЕАЭС, как потенциального риска. Результатом практического применения может стать внедрение предлагаемых в статье основных положений в руководства по построению методологии выявления степени прекаризации занятости населения. Полученные в статье результаты могут быть использованы для дальнейших прикладных и теоретических исследований в области экономики труда. Представленный в работе аналитический материал может использоваться при разработке лекционных курсов по гуманитарным дисциплинам. Методологическая часть работы была обеспечена за счет изучения и использования трудов зарубежных и отечественных ученых по теоретическим основам прекаризации занятости. Кроме того, нами были использованы аналитические материалы евразийской экономической комиссии и официальные данные национальных статистических агентств. Методологической основой исследования является экономико-социологический подход к анализу рынка труда. Авторами применены методы системного подхода, которые наряду с экономическими методами включают социологические инструментарии исследования. В качестве основного вывода статьи, полученного на базе результатов исследования, следует выделить наличие серьезных проблем в связи с углублением процесса прекаризации практически во всех странах-членах ЕАЭС.

Прекаризация, наемные работники, прекариат, самостоятельная занятость, модернизация, неформальный сектор

Короткий адрес: https://sciup.org/143182214

IDR: 143182214

Текст научной статьи Основные тенденции и проблемы прекаризации занятости в странах-членах Евразийского экономического союза

Прекаризация занятости населения стала проблемой в большинстве развитых и развивающихся экономиках мира уже в середине 70-х гг. 20 века. В результате этого в трудах видных зарубежных авторов возникло новое понятие – «прекари-зованная занятость» (неустойчивая занятость). Существенный вклад в изучение проблемы пре-каризации занятости населения оказали работы таких видных ученых, как Р. Батт, К. Дорре, Р. Кастель, С. Паугам, А.И. Рофе, Г. Стэндинг, К. Хэнди и многих других.

На сегодняшний день прекаризация занятости населения начала приобретать огромные масштабы также и на евразийском пространстве. Вначале данный процесс характеризовался тенденцией к правовой дерегуляции трудовых отношений при одновременном демонтаже социальных гарантий [Dorre, 2006, 5, С. 7]. Однако следует отметить, что на сегодня отсутствует исчерпывающий методический материал, позволяющего оценить социально-экономический эффект прекаризации занятости населения в странах-членах ЕАЭС.

Основная часть

Как отмечают эксперты проблема усиления роли прекаризации занятости стала актуальной для стран евразийского пространства в основном из-за нарушения баланса потока трудовых ресурсов. В результате для всех стран евразийского пространства, без исключения, стандартная полно-дневная форма занятости уже не являлась нормой. И хотя после развала СССР у работников суверенных республик появилась профессиональная независимость, но были потеряны гарантии занятости [Мельдаханова, Калиева, 2014, 8, с.30].Необходимо отметить, что если в странах запада процесс прекаризации занятости начался из-за пересмотра экономической модели занятости [Paugam, Castel, Dorre, 2009, 12, с. 190], то в странах евразийского пространства данная проблема усугубляется целым рядом факторов.

Хотя за посткризисный период (2011-2016 гг.) в странах-членах ЕАЭС были превышены количественные значения макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития (по инфляции, по дефициту бюджета сектора государственного управления) [Расчеты Комиссии, 2016, 13] как и в 90-е годы фактор безработицы заставляет сегодня браться население за любую работу.

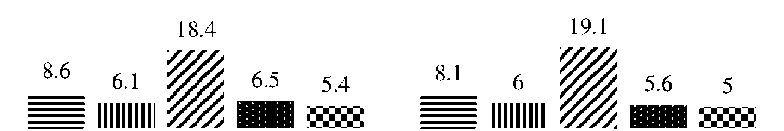

Согласно официальным данным евразийской комиссии на начало 2016 г. безработица в странах объединения в среднем составила около 6,5%, а с учетом уровня в Армении и Кыргызстана около 9% (рис. 1) [4].

По данным специализированной комиссии при ЕАЭС уровень официальной безработицы в Армении в 2016 г. составил 19,1%, в Беларуси – 6%, в Казахстане – 5%, Кыргызстане – 8,1%, России – 5,6% [Годовой доклад, 2016,4]. Официальные статистические данные по уровню безработицы стран ЕАЭС демонстрируют относительную стабильность на рынке труда [4]. Из всех стран евразийского пространства самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Армении. По данным статистического комитета Армении в 2016 г. уровень безработицы в стране снизился до отметки в 16,6%. Так, в первом квартале 2015 г. безработица достигла отметки в 19,1%, а во втором ее уровень снизился до 18,2%. Надо отметить, что по мировым критериям опасным считается уровень безработицы, превышающий 10%. Но даже при возможном снижении уровня безработицы в Армении доля прекаризованных лиц остается самой высокой среди стран ЕАЭС [5].

Однако в качестве основных сфер, которые как сейчас характеризуют «рассадниками» неустойчивости (прекаризации) занятости, в большинстве стран евразийского пространства стала сфера услуг (таб. 15). В связи с этим огромные массы бывших советских граждан в период с начала 90-х гг. по начало 2000-х гг. массово были вынуждены, как отмечал М.А. Чехонадских, «переизобретать собственную жизнь» [Чехонадских,16, С. 37]. Инженеры и научные работники становились промоутерами фирм, жители периферий с высшим образованием становились «челноками»

2012 2016

У Казахстан ■ Россия ^Армения НБеларусия = КыргызстанРисунок 1. Уровень безработицы в странах ЕАЭС за 2015 - 2016 гг., в процентах

Примечание – составлено автором по источнику [4]

(таб. 1). Так, к примеру, в Казахстане за период с 1991-2016 гг. больше всего продолжает испытывать негативный тренд занятость в сельском хозяйстве [Мельдаханова, 1999, 9, с. 296]. Доля сельского производства сократилась почти в 6 раз от общего объема ВВП, в то время как сфера услуг возросла: доля торговли и сферы обращения увеличилась в 8,9%, а связи и транспорта на 3,8%. Меньше всего пострадала промышленность, хотя до начала 2000-х гг. в этой отрасли также происходило сокращение рабочих мест и закрытие производственных мощностей [Kaliyeva, Sadykov, 2015, 6, С. 299].

Согласно предложенной нами таблице становится ясно, что основной причиной усиления проблемы прекаризации занятости на постсоветском пространстве является изменение структуры рынка труда и увеличение безработицы. Но в

Таблица 1

Основные сферы распространения прекаризованной занятости в странах постсоветского пространства, начиная с 1990-х гг.

|

Сферы прекаризации занятости |

Периоды появления |

Основные характеристики |

|

Занятость в торговле |

Начало 1990-х гг. и по настоящее время |

Увеличение роли занятости в торговле и развитии бизнеса перепродажи товаров. Разрастание теневой экономики. |

|

Занятость на строительных площадках |

Начало 2000-х гг. |

Быстрый рост численности работников в строительной отрасли в 2000-х годах. Достижение пика теневой экономики. |

|

Сезонная занятость и временная занятость (ресторанный, туристический, коммуникационный и банковский сектора экономики) |

Начало 2000-х гг. (в долгосрочной перспективе) |

Увеличение трудовой иммиграции; нарастание лицензированной и «нерегулируемой» миграций. |

Примечание – составлено автором по источнику [Байжанова, 2007, 3, с. 27]

то же время ученые сходятся во мнении, что увеличение доли неформального сектора экономики породили процесс углубления прекаризации.

Статистические данные за последние десять лет указывают на то, что в странах-членах ЕАЭС от 40 до 50% работников заняты в неформальной экономике, точнее говоря в одной из ее форм -«теневой экономике». Работники в данной форме экономики повсеместно охвачены трудовой деятельностью без каких-либо договоров (контрактов).

Анализ теневой экономики стран-членов ЕАЭС показывает, что объемы данного сектора не так существенно сократились за годы стабильного роста экономик (в среднем на – 1%). Так, доля теневой экономики в странах ЕАЭС установились на относительно одинаковом уровне в пределах 40-46% от ВВП (таб. 2).

Проведенный анализ показал, что среди стран евразийского пространства наибольший объем теневой экономики приходится на Кыргызстан, что во многом и определяет агрессивный характер прекаризации занятости в этой стране. Согласно официальным данным за 2013 г. в неформальном секторе Кыргызской Республики было занято 1 млн. 602,8 тыс. человек, что составляет: 28% от

Таблица 2

|

Названия стран |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

|

В п |

роцентах (%) |

||||||||

|

Армения |

46,6 |

46,3 |

45,4 |

44,5 |

43,90 |

43,60 |

42,70 |

42,10 |

41,10 |

|

%, пред.г. |

-1,74 |

-0,64 |

-1,94 |

-1,98 |

-1,35 |

-0,68 |

-2,06 |

-1,41 |

-2,38 |

|

Беларусь |

48,3 |

48,1 |

47,9 |

47,6 |

47,00 |

46,10 |

45,20 |

44,20 |

43,30 |

|

%, пред.г. |

-0,41 |

-0,41 |

-0,42 |

-0,63 |

-1,26 |

-1,91 |

-1,95 |

-2,21 |

-2,04 |

|

Казахстан |

43,8 |

43,2 |

42,5 |

42,0 |

41,10 |

40,60 |

39,80 |

38,90 |

38,40 |

|

%, пред.г. |

-1,66 |

-1,37 |

-1,62 |

-1,18 |

-2,14 |

-1,22 |

-1,97 |

-2,26 |

-1,29 |

|

Кыргызстан |

41,4 |

41,2 |

40,8 |

41,4 |

40,50 |

39,80 |

40,10 |

39,80 |

38,80 |

|

%, пред.г. |

-0,49 |

-0,48 |

-0,97 |

1,47 |

-2,17 |

-1,73 |

0,75 |

-0,75 |

-2,51 |

|

Россия |

47,0 |

46,1 |

45,3 |

44,5 |

43,60 |

43,00 |

42,40 |

41,70 |

40,60 |

|

%, пред.г. |

-1,77 |

-1,91 |

-1,74 |

-1,77 |

-2,02 |

-1,38 |

-1,40 |

-1,65 |

-2,64 |

Примечание – составлено автором по источнику [Оценка теневой экономики, 2008,11]

Оценка теневой экономики в странах-членах ЕАЭС в период с 1999-2007 гг., в %

общей численности населения республики, или 64,4% от общей численности экономически активного населения республики, или 70,4% от общей численности занятого населения республики [11]. Объемы скрытой и неформальной экономики в стране возросли с 1,4 млрд. сом в 1995 г. до 42 млрд. сом. в 2011 г., или в 30 раз. Указанная сумма за этот период в отношении к ВВП увеличилась с 8,4% до 19,1%.

Как известно, в своих трудах Г. Стэндинг сравнивал текущее положение прекариата с «ужасами» в сфере занятости, которое имело в постсоветских странах, и в частности в России [Стэндинг, 2014, 15, С. 328]. В ходе исследований нами было выявлено, что под основной массой прекаризованной части занятого населения в российской статистике принято понимать занятых лиц не по найму. Тем временем на наш взгляд особый интерес представляет прекаризация занятости среди наемных работников. Так, согласно результатам анализа данных RLMS-HSE (20-я волна мониторинга) по России выделены три группы населения с разной степенью прекаризации (неустойчивостью) занятости. Анализ показал, что к первой группе необходимо отнести около 6% наемных работников с наиболее высокой неустойчивостью занятости, а ко второй группе (с умеренной неустойчивостью занятости) следует отнести свыше 50% наемных работников [Бобков, Вередюк, Колосова, Разумова, 2014, 4, С. 25]. Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что сегодня в посткризисный период в странах ЕАЭС идет повторение общей тенденции увеличения прекаризованных рабочих мест. Подобные результаты по России были освещены подробно в монографии профессора Бобкова [Бобков, 2017, 10, С. 56].

Возвращаясь к занятому населению не по найму, следует отметить парадокс российской действительности, которая сегодня заключается в том, что прекаризованная часть населения стала таковой по собственному желанию. То есть прекариат предпочитает офисной рутинной работе нестандартные и гибкие формы занятости. Следует отметить, что неформальная занятость не по найму представляет из-себя относительно небольшой, но устойчиво воспроизводящийся сегмент российского рынка труда. Так, еще в начале 2000-х годов доля работающих по устной договоренности составляла около 5,5-6,0 %, сегодня данная цифра выросла в 3,5 раза. Существует такое же процентное соотношение работников предприятий и организаций, с учетом различных маргинальных групп, не имеющих оформленных трудовых отношений [Абазова, Авдеева, Бобровская, 2014, 1, С. 65].

Тем временем в Беларуси официальные данные не только не демонстрируют фактического уровня безработицы, но и не учитывают часть прекаризованной занятости. Как известно, в стране существует дисбаланс между уровнем реальных располагаемых доходов и производительностью труда. По мнению экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР) причиной тому является избыточная занятость на предприятиях. На сегодняшний день она составляет около 20%. Иными словами, государство искусственно создает видимые рабочие места, чтобы не усиливать напряженность на рынке труда.

Как известно, у Г. Стэндинга были опасения по поводу формирования нового опасного класса. Однако по мнению экспертов это утверждение может быть легко подвергнуто критике, иными словами, «прекариату никогда до конца не сформироваться в группу, он всегда будет оставаться не более чем неоднородной категорией» [Ксоба, Бобков, 2015, 7, С. 184.]. Однако все выше отмеченные проблемы, связанные с прекаризацией занятости, в комплексе предопределили не только нынешнее состояние рынка труда стран-членов ЕАЭС и функционирование экономик стран, но и психологию трудящихся. В связи с этим возникает вопрос о действенности государственных мер, которые помогают части населения выйти из состояния неустойчивости [Рязанцев, Хорие, 2010, 14, С. 178].

Заключение

На сегодняшний день естественное формирование нового общественного класса, которое экономически и социально не защищено, заставляет по-новому рассматривать расстановку сил между работником и работодателем. В связи с этим актуализируется вопрос выбора инструментов социально-экономической политики, ориентированной на стимулирование занятости в странах ЕАЭС.

Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым был подчеркнут приоритет развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Казахстане, так как запрос в рабочей силе в связи с развитием крупной индустрии будет снижаться. Только МСБ в этом контексте сможет дать людям работу и ускорить темпы развития страны. Глава государства также привел пример Германии, где 75% экономики составляет малый бизнес. В то время как в Казахстане и в остальных странах-членах ЕАЭС доля МСБ в ВВП страны составляет около 20-25%.

В этом контексте первоочередной задачей для стран-членов ЕАЭС, в особенности для Казахстана, является создание оптимальных условий для самозанятых, для того чтобы они могли выйти из теневого сектора экономики. В то же время нужно понимать, что новые стратегические направления на евразийском пространстве в условиях интеграции стран в ЕАЭС и диверсификации экономик стран-членов вызывают изменения требований к подготовке квалифицированных кадров. Считаем, что на сегодняшний день перед объединением (ЕАЭС) стоит четкая задача выявления конкретных возможностей для человеческого развития в социально-трудовой сфере общего трудового пространства, которая требует исполнения принятых сторонами трех основных направлений: детализация рынка труда стран-членов; структурирования занятости по отраслям и сферам применения человеческого труда; определение качества рабочей силы и развитие ее потенциала. Также немалое внимание должно уделяться высокой квалификации работников. Данное направление должно стать одной из наиболее важных факторов против усиления прекаризованных форм занятости. Безусловно, решение вопроса профессиональной подготовки окажет существенное влияние на национальные рынки труда стран-членов ЕАЭС.

Профессор В.Н. Бобков в своих трудах отмечает, что под особые формы неустойчивости занятости своей значительной частью подпадает и трудовая миграция, как внешняя, так и внутренняя. Следовательно, это актуализирует вопрос формирования координационных институтов по потокам трудовых ресурсов и их возможного распределения в рамках единой миграционной политики ЕЭАС согласно «статье 97» Договора о Евразийском экономическом союзе, (согласно ей трудящиеся-мигранты из государств Единого экономического пространства, имеют равные права на трудоустройство).

Список литературы Основные тенденции и проблемы прекаризации занятости в странах-членах Евразийского экономического союза

- Абазова, Л.Х., Авдеева, А.А., Бобровская, Е.В. Факторы устойчивого развития регионов России: монография // под общ. ред. С.С. Чернова. - Книга 17. - Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. С. 134. EDN: STIINN

- Байжанова, Б. Ж. Иностранная рабочая сила на рынке труда Республики Казахстан: состояние и проблемы / Б.Ж. Байжанова // АльПари. - 2007. - №3/4. -С.23-27.

- Бобков,В.Н., Вередюк, О.В., Колосова, Р.П., Разумова, Т.О. Занятость и социальная прекаризация в России: введение в анализ: монография. М.: ТЕИС, 2014. С. 25. EDN: ZGRCTP

- Годовой доклад за 2015 г. Об итогах и перспективах социально-экономического развития государств - членов Евразийского экономического союза и мерах, предпринятых государствами - членами в области макроэкономической политики. Москва - 2016.

- Dorre K. Precarization of employment and social desintegratio. 2006. - с. 7.