Основные типы макроорудий в Ашельских комплексах Юго-Восточного Дагестана

Автор: Рыбалко А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается развитие основных форм макроорудий в позднеашелъских комплексах, расположенных на территории Дарвагчайского геоархеологического района (среднее течение р. Дарвагчай). Представленные коллекции каменных артефактов включают изделия, полученные в результате раскопок последних лет, в т. ч. полевых археологических исследований стоянокДарвагчай-залив-1 и Дарвагчай-залив-4 в 2020 г. Точные хронологические рамки кулътуросодержащих горизонтов стоянок установлены по результатам анализа малакофа-уны, палеомагнитных исследований и серии OSL-dam. На основании технико-типологических показателей каменных артефактов, абсолютной и относительной хронологии выделены два культурно-хронологических комплекса, которые соответствуют определенным подразделениям местной стратиграфической схемы плейстоцена. Дана морфологическая характеристика ашельских макроорудий этих комплексов, а также проведен подробный сравнительный анализ. Основная причина существующих различий представленных археологических материалов заключается, прежде всего, в их хронологической позиции. Данные позднеашелъские индустрии, несмотря на то, что разделены значительным промежутком времени, имеют больше сходства между собой, чем с какими-либо археологическими материалами Дагестана и Кавказа в целом. На основании всего комплекса данных наглядно показано, что на изучаемых памятниках представлены разные хронологические этапы развития одной традиции каменного производства. Раннепалеолитические комплексы Дарвагчайского геоархеологического района имеют ряд морфологических и типологических особенностей, отличающих их от ашельских индустрий других регионов, тем не менее представленные археологические материалы хорошо согласуются с общим направлением развития древнекаменного века Кавказа, демонстрируя черты, характерные для позднего этапа раннего палеолита локального регионального облика.

Ранний палеолит, местонахождения, стоянки, ашелъ, каменные индустрии, макроорудия, двухсторонняя обработка

Короткий адрес: https://sciup.org/145145112

IDR: 145145112 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.199-205

Текст научной статьи Основные типы макроорудий в Ашельских комплексах Юго-Восточного Дагестана

Около 1,7–1,6 млн л.н. на территории африканского континента появились каменные индустрии, в которых произошли значительные каче ствен-ные изменения в технологии обработки камня. Принципиальным их отличием от более древних олдувайских (галечно-отщеповых) комплексов явилось массовое появление группы специализированных макроорудий – ручных рубил, кливеров, пиков и др., а также разнообразного набора мелких орудий на сколах. Данные индустрии, по месту их первого обнаружения в Сент-Ашеле (предместье города Амьена во Франции) были названы ашельскими.

Время существования ашельских индустрий охватывает период более 1,5 млн лет и является самым продолжительным среди других эпох каменного века. Ашель делится на три этапа. (1) Ранний ашель ~1,7–1 млн л.н.: для него характерны чопперы, чоппинги, сфероиды и пики, помимо этого присутствуют немногочисленные мелкие орудия, на данном этапе еще не образующие устойчивых форм. В это время появляется и широко распространяется новое орудие – ручное рубило, которое постепенно развивается из чоппингов и проторубил предшествующей олдувайской эпохи. Рубила отличаются более устойчивой формой и правильными очертаниями. По данным следов макро- и микроизноса эти орудия имели универсальное функциональное (режуще-рубящее) назначение и использовались как для разделки туш животных, так и для рубки и раскалывания дерева и кости. (2) Средний ашель ~1–0,5 млн л.н.: для этого этапа характерны крупные массивные рубила, как правило, с необработанными основаниями, но приобретающие более устойчивые стандартизированные формы. Эти орудия сопровождаются чопперами, чоппингами, кливерами и пиками. Набор мелких орудий становится более разнообразным и типологически выраженным, а в первичном расщеплении появляется специальная технология получения сколов заданных размеров и очертаний (леваллуазская техника). (3) Поздний ашель ~0,5–0,2 млн л.н. Здесь по-прежнему присутствуют чопперы, чоппинги, пики, кливеры и ручные рубила. Но появляются и новые признаки, свидетельствующие о значительном прогрессе в технике оформления каменных орудий. Прежде всего, это относится к рубилам, для кото-200

рых в качестве заготовок помимо галек и обломков породы широко используются крупные отще-пы. Многие из них приобретают более правильные очертания с тщательной отделкой по всему периметру. Возникает ряд четко определенных форм рубил – овальные, треугольные, миндалевидные, копьевидные и т.д. Продолжается совершенствование мелкоразмерного орудийного инвентаря, развивается леваллуазская техника.

Целью данной работы является введение в научный оборот новых археологических материалов, полученных в ходе полевых исследований поздне-ашельских стоянок Дарвагчайского геоархеологи-ческого района, а также анализ развития и совершенствования основных форм макроорудий этих комплексов.

Как было показано выше, главным индикатором ашельских индустрий на протяжении всего существования являются макроорудия. Основные широко распространенные категории этих изделий включают: чопперы и чоппинги, пики, нуклевидные скребки, кливеры и ручные рубила. Ввиду особой значимости этих орудий необходимо охарактеризовать их поподробнее.

Чопперы (choppers) и чоппинги (chopping tools) – простейшие рубящие каменные изделия, традиционно объединяемые под понятием «галечные орудия» (pebble tools), несмотря на то, что для их изготовления помимо галек использовались и другие исходные формы каменного сырья (желваки, обломки плитки). Существует много определений этих орудий, суммируя которые, можно сказать, что это галька или другая отдельность породы, на продольном или поперечном крае которой серией сколов оформлялось лезвие, как правило, ровное, если заготовка оббивалась с одной стороны (чоппер), или извилистое, если с двух сторон (чоппинг). Эти орудия подразделяются на подтипы по месту расположения (концевые или терминальные, продольные), количеству (одинарные, двойные и т.д.) и форме рабочих краев (выпуклые, прямые, с острием и др.). Трасологический анализ данных изделий, обнаруженных в ашельских горизонтах пещеры Азых (Азербайджан) показал, что чопперы применялись, в основном, для рубки, раскалывания дерева и кости, а чоппинги были более универсальными орудиями и помимо этого ис- пользовались для разделки туш животных [Шелин-ский, 1994].

Пиковидные орудия (пики). Данный термин широко используется в научной литературе, хотя, как и в предыдущем случае, общепринятого определения не существует. Тем не менее большинство исследователей ашельских индустрий сходятся в том, что это макроорудие отличается четко выделенным заостренным концом и очень массивным подтреугольным (триэдр) или подчетырехугольным (ква-дриэдр) сечением. Некоторые авторы указывают на тесную связь пиков и рубил и объединяют их в одну категорию, так, по мнению Ф. Борда, пики – это разновидность неклассических бифасов с очень массивным поперечным сечением [Bordes, 1961]. Наиболее полное определение этим орудиям дал В.П. Любин на основе изучения западноафриканских позднеашельских комплексов, расположенных на территории республики Кот д,Ивуар [Любин, Геде, 2000, с. 25–34]. Пики – крупные орудия с массивными корпусами (толщина поперечного сечения примерно равна ширине), рабочим элементом которых являются специально оформленные зауженные дистальные концы. Круто оббитые ребра возникли в результате оконтуривания заготовки и связаны с технологией изготовления этих орудий, они лишены приострения и не образуют четко выраженных боковых лезвий. Пики подразделяются по форме поперечного сечения на подтреугольные – трехгранные (триэдры), подчетырехугольные – четырехгранные (квадриэдры) и полигональные (полиэдры). Данное определение подчеркивает, прежде всего, отличие этих орудий от ручных рубил и выделяет их в качестве самостоятельного класса ашельских макроорудий. Они создавались по разным моделям и имели различное функциональное назначение – ударное у пиков и режуще-рубящее у рубил.

Нуклевидные скребки (фр. rabot , англ. core scraper ) вместе с галечными орудиями являются одними из наиболее древних макроорудий. Это крупные, массивные орудия, сочетающие морфологические признаки, характерные для нуклевидных изделий с хорошо выраженными скребковидными лезвиями. Исходными заготовками для них служили массивные обломки, гальки и крупные отще-пы, имеющие одну плоскую поверхность, с которой производилась крутая оббивка рабочего края, в некоторых случаях дополнявшаяся ретушью. На части изделий наблюдаются четко выраженные макроследы износа. Наиболее распространены одинарные формы этих орудий с прямым или выпуклым рабочим краем, намного реже встречаются нуклевидные скребки округлой формы с оббивкой части или всего периметра заготовки.

Топоровидные орудия (кливеры – cleavers ). Данные изделия отличаются, прежде всего, наличием поперечного лезвия на дистальном крае заготовки, образованного схождением двух противолежащих пло ско стей и не имеющего дополнительного оформления. Учитывая все многообразие этих изделий, включая различные переходные формы, стоит отметить главные отличительные признаки. У кливеров вторичная отделка в виде оббивки и крупной ретуши была незначительная, не распространялась на рабочий элемент и применялась для оконтуривания и притупления боковых краев заготовки, а не для оформления боковых лезвий [Любин, Беляева, 2004, с. 20–33; Ранов, 2001].

Ручные рубила – орудия, изготовленные из отдельно стей породы или крупных отщепов путем полной или частичной двусторонней оббивки заготовки таким образом, что ее края на большей части периметра превращались в лезвия, а дистальный конец в той или иной мере заострялся. В процессе обработки эти макроорудия приобретали линзовидное сечение и удлиненную продолговатую форму. Термины «ручное рубило» ( handaxe ) или «бифас» ( biface ) часто рассматриваются как синонимы, в то же время очевидно, что каждый из них несет разную смысловую нагрузку, направленную на функциональное назначение или на технические признаки, связанные с характером обработки, тем не менее и тот и другой широко используются в археологической литературе. Термин «бифас» получил большое распространение благодаря широко известной методике классификации этих изделий одного из авторитетных представителей французской палеолитической школы Ф. Борда [Bordes, 1961]. Хотя этот термин, несомненно, охватывает намного более широкий круг изделий и, помимо рубил, включает большое количество разнообразных двусторонне обработанных орудий. С другой стороны, крупные орудия с конвергентными рабочими краями и заостренным концом иногда производились с минимальной и даже не всегда двусторонней обработкой (многообразные частичные рубила, унифасы). Именно такие изделия преобладают в ашельских индустриях Кавказа [Любин, Беляева, 2004] и в исследуемых комплексах Дагестана в частности [Рыбалко, Кандыба, 2019].

В настоящее время на территории Дагестана известно ок. 10 ашельских местонахождений, однако четко стратифицированные комплексы с научно достоверными и многочисленными коллекциями артефактов единичны. В данной статье рассматривается развитие основных типов макроорудий в позднеашельских индустриях Дарвагчайского ге-оархеологического района. Здесь компактно расположена небольшая группа памятников, коллекции которых включают подобные типы орудий. Она состоит из двух стратифицированных многослойных стоянок, материалы которых положены в основу данных исследований: Дарвагчай-залив-1 (комплекс IV, слои 2 и 3) и Дарвагчай-залив-4 (слои 3 и 5), а также двух местонахождений с поверхностным залеганием артефактов Дарвагчай-залив-2 и Дарвагчай-карьер. Точные хронологические рамки культуросодержащих горизонтов установлены по результатам анализа малакофауны, палеомаг-нитных исследований и серии OSL-дат [Рыбалко, Кандыба, 2019]. На основании технико-типологических характеристик археологических коллекций, абсолютной и относительной хронологии выделены два культурно-хронологических комплекса.

Наиболее ранние свидетельства появления ашельских макроорудий на рассматриваемой территории (комплекс II 380–330 тыс. л.н. (МИС 11– 10)) обнаружены на памятнике Дарвагчай-залив-1 (комплекс IV, слой 3), Дарвагчай-залив-4 (слой 5) и Дарвагчай-залив-2. Все названные пункты имеют в той или иной степени схожий геохронологический контекст, артефакты залегали в горизонтах, которые представлены галечниками и песками, имеющими прибрежно-морской генезис.

В этом комплексе четко выделяются три небольшие группы, всего 24 экз. (21 % от общего количества орудий):

чопперы – 4 (17 % от общего количества макроорудий):

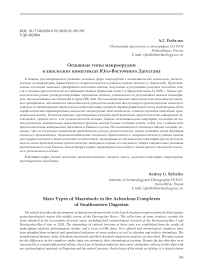

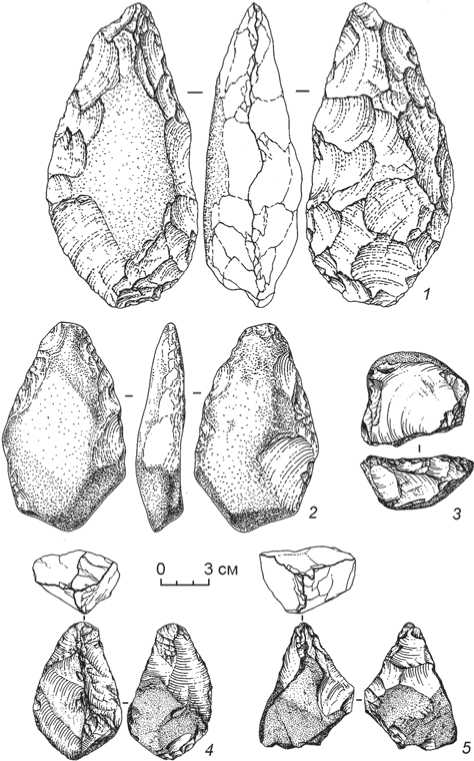

Рис. 1. Каменные артефакты стоянки Дарвагчай-залив-4.

1, 4 – рубила; 2 – пик, 3 – чоппер; 5 – унифас.

концевые с выпуклым лезвием (4) ;

пики - 8 (33 %):

трехгранные (5) четырехгранные (3) ;

ручные рубила 12 (50 %):

частичные рубила подтреугольной формы (4) рубило с поперечным лезвием (1) частичные минирубила (рубильца) (5) рубила односторонние (унифасы) (2).

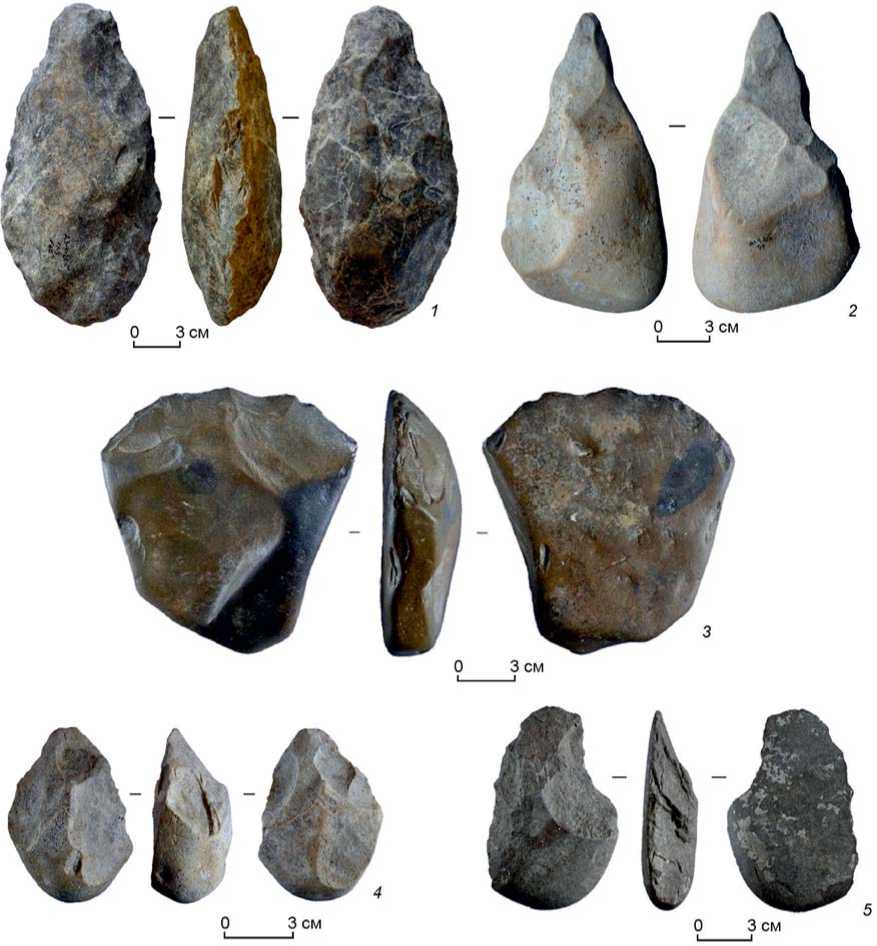

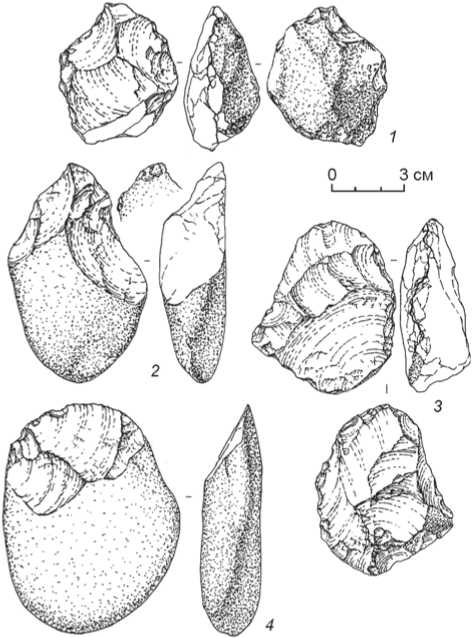

В целом комплекс II выглядит довольно архаично. Все чопперы относятся к одному самому распространенному типу, в качестве заготовок использовались плоские гальки округлой или овальной формы, лезвия оформлены крупными и средними сколами, на трех орудиях имеются макроследы износа (рис. 1, 3; 2, 4). Пики составляют вторую по численности категорию макроорудий. Для их изготовления использовались крупные массивные гальки и обломки пирамидальной формы (рис. 1, 2). Все ручные рубила представлены исключительно частичными би-фасами. Морфологические черты рассматриваемых орудий позволяют разделить их на несколько групп. Рубила с хорошо выраженным конвергентным схождением лезвий в дистальной части (наи- более многочисленные) (рис. 1, 4; 3, 2, 3) и рубила подпрямоугольных очертаний с прямым поперечным лезвием (очень редкие). Рубила дополняются унифасами, которые по форме очень близки, но отличаются по технике изготовления (рис. 2, 2). Так как унифасы представлены единичными экземплярами и функционально образуют с ручными рубилами единую группу, представляется не целесообразным выделять эти изделия в отдельный класс макроорудий. Тем не менее данные изделия являются характерной особенностью комплекса.

Культурно-хронологический комплекс I включает макроорудия, обнаруженные на местонахождениях в схожих стратиграфических условиях. Ведущую роль в осадконакоплении здесь играли элювиально-делювиальные и пролювиальные процессы. Данные отложения, состоящие из разнообразных сырьевых групп (кремень, известняк, песчаник, окремненные породы), являются основным источником каменного сырья. Хронологические рамки комплекса I, включающего стоянки Дарваг-чай-залив-1 (комплекс IV, слой 2), Дарвагчай-за-лив-4 (слой 3) и местонахождение Дарвагчай-ка-рьер, определены в интервале 250-220 тыс. л.н. (МИС 7) [Там же].

Рис. 2. Каменные артефакты стоянки Дарвагчай-залив-4.

1 - рубильце; 2 - унифас; 3 - кливеровидное орудие; 4 - чоппер.

Рис. 3. Каменные рубила местонахождений Дарвагчай-карьер ( 1 ), Дарвагчай-залив-2 ( 2 ) и стоянки Дарвагчай-залив-1 ( 3 ).

В этом комплексе четко выделяются четыре основные группы и несколько единичных изделий, всего 40 экз. (12 % от общего количества орудий):

чопперы – 9 (22 % от общего количества макроорудий):

концевые с выпуклым лезвием (5)

концевые с вогнутым лезвием (1)

концевые с заостренным лезвием (3) ;

пики – 8 (20 %):

трехгранные (5)

четырехгранные (3) ;

нуклевидные скребки – 5 (13 %);

кливеровидные орудия – 2 (5 %);

рубила – 16 (40 %):

классические рубила (4)

частичные рубила (3)

частичные минирубила (рубильца) (6)

обушковое рубило (1)

рубила односторонние (унифасы) (2).

Культурно-хронологический комплекс I выглядит более развитым и разнообразным, как по

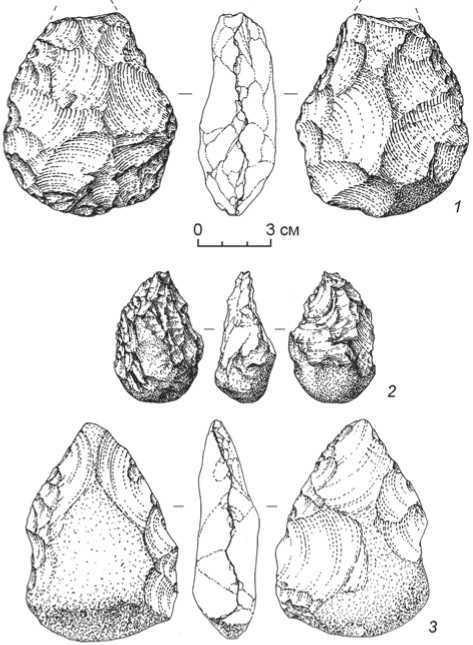

Рис. 4. Каменные артефакты стоянки Дарвагчай-залив-1 ( 1 ) и Дарвагчай-залив-4 ( 2–5 ).

1, 2 – рубила; 3 – нуклевидный скребок; 4, 5 – пики.

технике оформления, так и типологии. Чопперы, составляющие вторую по численности группу изделий, представлены тремя разновидностями, основным отличительным признаком которых является форма рабочего края. Для пиков в качестве заготовок использовались угловатые массивные желваки и обломки. Боковые грани и острия имеют незначительную подправку сколами и крупной ретушью. Все орудия обладают признаками использования в виде забитостей и мелких сколов на остриях (рис. 4, 4 , 5 ). Стоит отметить появление двух новых категорий макроорудий – нуклевидных скребков и кливеровидных изделий. В качестве заготовок для первых использовались гальки и крупные массивные отщепы (рис. 4, 3 ). Выпуклые лезвия оформлены крутой оббивкой, на всех имеются следы утилизации. Классических кливеров в коллекции нет. К данной категории отнесены два топоровидных изделия на крупных отщепах, слабовыпуклые лезвия которых образованы схождением двух плоскостей, вторичная отделка боковых краев минимальна (cм. рис. 2, 3 ). Процесс совершенствования главных ашельских макроорудий (ручных рубил) особенно ярко проявился здесь с появлением «классических» ашельских бифасов. Немногочисленная, но выразительная группа состоит из миндалевидных (см. рис. 1, 1 ; 4, 1 ), сердцевидных (см. рис. 3, 1 ) и удлиненно-копьевидных форм. Бифасы этой группы являются массивными, сплошь обработанными и двояковыпуклыми, это самые крупные и тщательно оформленные изделия в коллекции. В то же время основное количество этих макроорудий, как и в комплексе II, по-прежнему представлено частичными бифасами (см. рис. 4, 2 ) и невыразительными мелкими рубильцами (см. рис. 2, 1 ).

Раннепалеолитические индустрии представляют особую трудность для полноценного техникотипологического анализа. Чтобы судить о степени сходства или различия каменных индустрий, следует выявлять специфические для них типы орудий, морфологические и технологические особенности. Технология производства макроорудий, являющихся главным маркером ашельских индустрий, в представленных комплексах была основана на обработке подходящих по размеру и форме галек таких пород, как песчаник, кремень и известняк. Фактор сырья играл очень важную роль. При всей вариабельности его можно разделить на два основных типа, обладающих разными физическими свойствами (прочность, пластичность, трещиноватость). Все крупные тщательно оформленные макроорудия изготовлены исключительно из окремненного известняка и песчаника. Из кремня (сырье мелкоразмерное, трещиноватое) выполнены в основном невыразительные плохо оформленные орудия (часть пиков и все ру- бильца). Таким образом, размеры, приемы и интенсивность обработки данных изделий демонстрируют прямую зависимость от типа сырья. Представленные комплексы имеют ряд общих черт, демонстрирующих несомненное сходство в приемах оформления и типах изделий. В первую очередь это подавляющее количественное превосходство неклассических форм бифасов с частичной двусторонней обработкой, а также достаточно большое количество чопперов и пиков. Принципиальное значение для сравнения имеет также тот факт, что они принадлежат к одной технологической традиции. Основными заготовками для рубил были гальки и обломки, в обоих комплексах полностью отсутствуют рубила, изготовленные на крупных отщепах. Вероятно, данные археологические материалы демонстрируют постепенный переход от позднеашельских индустрий с чопперами, пиками и частичными рубилами к фи-нальноашельским с классическими бифасами, ну-клевидными скребками и редкими кливеровидными изделиями. Основная причина существующих различий представленных комплексов заключается в их хронологической позиции. На данных памятниках наглядно представлены разные хронологические этапы развития одной локальной традиции каменного производства, имеющие одну генетическую основу.

Подытоживая все вышесказанное, стоит отметить, что территория Дагестана благодаря проведенным исследованиям может быть включена в зону распространения раннепалеолитических индустрий с бифасиально обработанными орудиями. Для представленных ашельских комплексов характерно преобладание индустрий с частичными рубилами, чопперами и пиками. Памятники с «классическими» рубилами появляются здесь довольно поздно в рисское время (МИС 7), но и в данных комплексах хорошо оформленных бифасов мало, преобладают т.н. частичные. Технологические особенности сырья, а также чрезвычайно разнообразные формы исходных заготовок обусловили большое разнообразие морфологических форм и, соответственно, крайне низкую стандартизацию указанных орудий.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-09-00006-а.

Список литературы Основные типы макроорудий в Ашельских комплексах Юго-Восточного Дагестана

- Любин В.П., Беляева Е.В. Стоянка Homo erectus в пещере Кударо I. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2004. - 272 с.

- Любин В.П., Геде Ф.И. Палеолит Республики Кот д,Ивуар (Западная Африка). - СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. - 157 с.

- Ранов В.А. К типологии кливеров // Современные проблемы Евразийского палеолитоведения. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. - С. 322-323.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследования Ашельских комплексов стоянки Дарвагчай-залив-4 в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 225-230.

- Шелинский В.Е. Каменные орудия труда ашельской эпохи из пещеры Азых // Экспериментально-трасологические исследования в археологии. - СПб.: Петербургское востоковедение, 1994. - С. 22-43.

- Bordes F. Typologie du Paleolithique ancient et moyen. -Bordeaux: Imprimeries Delmas, 1961. - 103 p.