Основные закономерности информатизации образования

Автор: Тренин Николай Александрович, Панферов Сергей Владимирович

Рубрика: Управление в социально-экономических системах

Статья в выпуске: 3 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

Информатизацию образования целесообразно рассматривать с разных сторон с применением знаний различных наук. Содержание теоретических и методологических основ составляют положения тех наук, которые способны обосновать наиболее общие фундаментальные, сущностные характеристики информатизации, причем не отдельные ее аспекты, а те, которые связаны с определением методов, способов, путей познания этого сложного явления и его преобразования. Общенаучные подходы: системный, синергетический, историко-логический, культурологический, кибернетический, будучи преломленными к проблемам информатизации образования, позволяют решить определенный круг задач. Среди решаемых задач такие как: установление причинно-следственных связей процессов, связанных с информатизацией; выявление системообразующих связей и отношений, рассмотрение процесса информатизации с позиций целостности; установление границ самоорганизации процессов, связанных с информатизацией; рассмотрение механизмов управления процессом информатизации образования. При этом практика познания объективной реальности показывает, что установить истинные закономерности происхождения и развития различных явлений, процессов можно только путем длительного наблюдения за ними. Не является исключением из этого правила и информатизация военного образования, как элемент объективной реальности. Установление закономерностей возможно только анализом реального опыта, а его, как показало исследование, к настоящему времени накоплено достаточно. Анализ развития информатизации образования показал, что на различных исторических этапах уровень информатизации определялся, прежде всего, возможностями имеющейся техники и технологии (технологический уровень), квалификацией персонала в области информационных технологий (уровень информационной подготовки), качеством созданных информационных образовательных ресурсов (научно-методический уровень).

Информатизация образования, системообразующие связи и отношения, информационная инфраструктура, закономерность, качество подготовки военных специалистов

Короткий адрес: https://sciup.org/147155048

IDR: 147155048 | УДК: 373.5.03 | DOI: 10.14529/ctcr150315

Текст научной статьи Основные закономерности информатизации образования

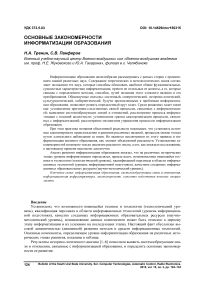

Установлено, что возможности имеющейся техники и технологии (технологический уровень), квалификация персонала в области информационных технологий (уровень информационной подготовки), качество созданных информационных образовательных ресурсов (научнометодический уровень), возникновение данных компонентов может быть отнесено к первому этапу информатизации и их усилению на последующих этапах. Настоящий факт обусловлен высокой динамичностью (динамикой) развития методов и средств информационных технологий. Основные компоненты, определяющие уровни информатизации образования на различных исторических этапах развития, показаны в таблице.

Результаты историко-логического анализа [1–6] позволили выявить системообразующие связи и отношения, связанные с информатизацией образования, и определить основные закономерности ее развития.

Основные компоненты, определяющие уровни развития информатизации образования

|

Этапы развития информатизации |

Уровни информатизации |

||

|

Технологический уровень |

Научно-методический уровень |

Уровень информационной подготовки пользователей |

|

|

Первый этап (конец 1950-х – середина 1980-х гг.) |

Большие ЭВМ |

Отдельные оперативнотактические задачи |

Квалификация в области программирования в кодах ЭВМ |

|

Этап «компьютерной революции» (середина 1980-х – середина 1990-х гг.) |

Персональные ПК |

Комплексы оперативнотактических задач Модели боевых действий Автоматизированные обучающие системы |

Квалификация в области языков программирования высокого уровня |

|

Этап «формирования единой информационной образовательной среды» (середина 1990-х гг. – настоящее время) |

Персональные ПК Телекоммуникационные технологии Мультимедийные технологии |

Комплексы оперативнотактических задач Сетевые модели боевых действий АРМ должностных лиц органов управления Мультимедийные электронные учебные курсы Инструментальные авторские средства |

Квалификация в области пакетов прикладных программ общего назначения (для всех пользователей) Квалификация в области языков программирования высокого уровня (для программистов) Квалификация в области системного администрирования (для инженеров) |

Основные закономерности

Первая закономерность заключается в том, что общий уровень развития информатизации образования зависит от технологического, научно-методического уровня развития информатизации и уровня информационной подготовки пользователей. Эту закономерность можно описать следующей функциональной зависимостью:

и , = F(T , ; NM , ; IP,), (1) где U , - общий уровень развития информатизации; T I - технологический уровень информатизации; NM , - научно-методический уровень информатизации; IP , - пользовательский уровень (уровень информационной подготовки).

Вторая закономерность заключается в том, что технологический уровень информатизации определяется степенью развитости информационной инфраструктуры. Информационная инфраструктура обеспечивает общие условия доступа всех потенциальных потребителей (пользователей) к необходимой информации, предоставляет им возможность использования современных информационных технологий. От уровня развития информационной инфраструктуры зависит скорость получения информации, ее достоверность, полнота и стоимость, реакция на изменение информационных потребностей пользователей и своевременное формирование новых видов информации и информационных услуг.

Наиболее важными составляющими информационной инфраструктуры являются основные фонды и обслуживающий персонал. Основные фонды информационной (информационнотелекоммуникационной) инфраструктуры представляют собой территориально распределенные (глобальные, региональные и локальные) информационно-вычислительные сети, включающие программно-технические средства (сервера, рабочие станции, системное программное обеспечение), телекоммуникационные средства (линии связи, сети и каналы передачи данных, средства коммутации и управления информационными потоками).

Основными характеристиками информационной инфраструктуры являются: качественный и количественный состав элементов инфраструктуры; пространственное расположение элементов и их взаимосвязь; информационная производительность и пропускная способность элементов и всей информационной инфраструктуры в целом.

Степень развитости информационной инфраструктуры, а соответственно и технологический уровень информатизации, можно описать следующей функциональной зависимостью:

T i = ^ инфр = f(U kc ; Ukt ; u cno ; u n ), (2) где Т1 - технологический уровень информатизации; Rин фр - степень развитости информационной инфраструктуры; U kc - количественно-качественный уровень каналов (линий) связи; Ukt - количественно-качественный уровень компьютерной техники; U eno - количественно-качественный уровень системного программного обеспечения; U n - количественно-качественный уровень обслуживающего персонала.

Стоит сразу оговориться, что дальнейший анализ зависимости уровня развитости информационной инфраструктуры будет проведен без детального рассмотрения соответствующих технических характеристик, поскольку данные вопросы не входят в рамки настоящего исследования.

Количественно-качественный уровень каналов (линий) связи определяется:

Ukc = Г(^ КС ; ^кс) , (3) где Ukc - количественно-качественный уровень каналов (линий) связи; К кс - количество (плотность) каналов связи; PS kc - пропускная способность каналов связи.

К настоящему времени накоплен реальный 12–15-летний опыт развития и практического применения масштабных информационно-вычислительных сетей на основе интернет-техноло-гий. Этот опыт позволил зафиксировать важный результат, состоящий в заметном ускорении появления новых знаний у коллективов людей, повседневно сотрудничающих посредством электронного документооборота. Значение этого опыта заключается в том, что при электронном документообороте уровень компетентности каждого сотрудник проявляется быстрее, чем в обычном режиме. Этот фактор становится стимулом к повышению компетентности каждого и опосредованно генерирует новые знания. Фактически сети становятся «сверхпроводящей» средой для проявления и закрепления новых знаний. Правда стоит отметить, что использование скоростных информационных магистралей (трафиков) пока достаточно дорого. Однако продолжающийся быстрый прогресс микро- и оптоэлектроники одновременно с распространением общедоступных компьютерных сетей и приемов распределенных вычислительных услуг (Grid-технологий) дает основание ожидать появление конвергентных технологий, опирающихся на террабитные скорости, уже в ближайшее десятилетие. Среднесрочным результатом такой конвергенции может стать организация сетевого транспорта мультимедийных образовательных ресурсов в реальном масштабе времени.

Не приходится сомневаться, что и в дальнейшем развитие телекоммуникационных средств будет оказывать все более заметное влияние на образовательную сферу.

Количественно-качественный уровень компьютерной техники определяется:

Ukt = F(K pc ; PR pc ; К с ; PR c ) , (4) где Ukt - количественно-качественный уровень компьютерной техники; К рс - количество рабочих станций (персональных компьютеров); PR pc - производительность рабочих станций (персональных компьютеров); Кс - количество серверов; PR c - производительность серверов.

Что касается рабочих станций, составляющих основу автоматизированных рабочих мест для пользователей, то первые годы XXI века отчетливо проявляют усиливающуюся тенденцию диверсификации технологической основы персональных рабочих мест. Программно-технические требования к рабочим станциям (персональным компьютерам) определяются функциональным предназначением соответствующих должностных лиц. Резкое снижение стоимости устройств отображения и обработки информации позволяют уже сегодня выстроить совокупность различных технологических решений для оборудования автоматизированного рабочего места пользователя. Что касается программно-технических требований к серверному оборудованию, то они определяются прежде всего требованиями к быстродействию, надежности, устойчивости функционирования, обеспечению защищенности, многоплатформенности.

Количественно-качественный уровень системного программного обеспечения определяется:

U cno = F(SPO pc ; SPOJ, (5)

где SPO pc - количественно-качественный уровень системного программного обеспечения на рабочих станциях; SPO c - количественно-качественный уровень системного программного обеспечения на серверах.

Первый компонент определяется, прежде всего, наличием и функциональными возможностями лицензионного системного программного обеспечения (операционные системы, web-браузеры, медиаплееры и программы просмотра, утилиты и т. п.) на рабочих станциях пользователей. Второй компонент определяется наличием и функциональными возможностями лицензионных серверных платформ (серверных операционных систем), специализированного серверного программного обеспечения различного функционального назначения (web-серверов, медиасерверов, серверов СУБД, серверов систем управления обучением).

Количественно-качественный уровень обслуживающего персонала определяется:

О п = F(Я п ; Рп) , (6) где Оп - количественно-качественный уровень обслуживающего персонала; ЯП - количество специалистов обслуживающего персонала; Рп - уровень подготовки специалистов обслуживающего персонала.

К обслуживающему персоналу относятся технические специалисты различного профиля (системные администраторы, web-дизайнеры, системные и web-программисты, сотрудники сервисного обслуживания и т. д.), которые обеспечивают программно-техническое функционирование информационной инфраструктуры.

Качество основных фондов и уровень обслуживающего персонала определяются, прежде всего, объемом финансирования, направленного на развитие информационной инфраструктуры. Чем выше поток инвестиций, тем продуктивнее учитываются факторы научно-технического прогресса (поставка наиболее современных и качественных образцов техники) и восполняются основные фонды, убывающие за счет естественной амортизации. Кроме этого достаточное финансирование поможет удержать в рядах военных учебных заведений квалифицированных специалистов программно-технического профиля.

Третья закономерность заключается в том, что научно-методический уровень развития информатизации определяется уровнем качества имеющихся информационных (информационнообразовательных) ресурсов. Уровень качества информационных ресурсов, а соответственно и научно-методический уровень информатизации, можно описать следующей функциональной зависимостью:

NM , = Я ир = F(p№; Тот; Лт; Ут; /^’ шО . (7) где NM [ - научно-методический уровень информатизации; Я ир - уровень качества информационных ресурсов; Р ир - полнота информационных ресурсов; Т ир - точность (идентичность) информационных ресурсов; Лир - актуальность (своевременность) информационных ресурсов; Оир - достоверность информационных ресурсов; РК И - практичность (применимость) информационных ресурсов.

Полнота информационных ресурсов РК И определяется относительным числом информационных объектов, имеющихся в базах данных, к общему числу объектов по данной тематике.

Точность (идентичность) информационных ресурсов Т ир определяется относительным числом информационных объектов, не содержащих дефекты и ошибки, к общему числу информационных объектов в базах данных.

Актуальность (своевременность) информационных ресурсов Л ир определяется относительным числом устаревших информационных объектов к общему числу информационных объектов в базах данных.

Достоверность информационных ресурсов Оир - это степень соответствия информационных объектов в базах данных реальным объектам в данный момент времени, определяющаяся изменениями самих объектов.

Практичность (применимость) информационных ресурсов Р^ир - трудно формализуемый показатель, определяющий функциональную пригодность и полезность применения информационных ресурсов для определенных пользователей. В этот показатель входят субхарактеристики, с различных сторон отражающие функциональную понятность, удобство освоения, системную эффективность и простоту использования информационных ресурсов. Некоторые субхарактери- стики можно оценивать экономическими показателями – затратами труда и времени специалистов на реализацию определенных функций взаимодействия с информационными ресурсами.

Объем произведенных информационных ресурсов определяется следующей линейной зависимостью:

IR = IR0 + У ИР Т - XI + Cv , (8) где IR - объем (поток) произведенных информационных ресурсов; IR0 - начальный объем информационных ресурсов; У ИР - скорость воспроизводства информационных ресурсов; Т - период времени; X - коэффициент устаревания информационных ресурсов; Cv - внесистемный фактор, учитывающий возможность информационного взаимодействия с внешней средой.

Скорость производства информационных ресурсов зависит от степени развитости информационной инфраструктуры и имеющегося научно-педагогического потенциала военных учебных заведений и научно-исследовательских учреждений. В соответствии с функцией Кобба – Дугласа [5] зависимость описывается следующим выражением:

У ИР = F(W, Н) = yW “ H ₽ , (9) где У ИР - скорость воспроизводства информационных ресурсов; W - основные фонды информационной инфраструктуры; Н - имеющийся научно-педагогический потенциал вузов и НИУ; Y - коэффициент, учитывающий влияние научно-технического прогресса; а, в - соответствующие коэффициенты.

Научно-педагогический потенциал зависит от количества научно-педагогических работников и их научной продуктивности. В обобщенном виде зависимость описывается следующим выражением:

Н = 5L, (10) где Н - научно-педагогический потенциал вузов и НИУ; L - количество научно-педагогических работников (людские ресурсы); δ – коэффициент научной продуктивности, зависящий от образования, профессиональной подготовки и опыта специалистов.

Какой бы совершенной в техническом плане не была бы информационная инфраструктура, какими качественными не были созданные информационные ресурсы, возможность оперативного доступа пользователей к данным ресурсам будет определяться их четкой классификацией и структуризацией. Самый яркий пример: использование интернет-ресурсов в различных областях науки и техники. В силу несовершенной классификации и оптимизации информационнообразовательных ресурсов поиск необходимой информации может занимать несколько часов.

Четвертая закономерность заключается в том, эффективность использования информационных технологий зависит от уровня информационной подготовки пользователей, который можно описать следующей функциональной зависимостью:

IP1 = F(U chcV , и практ ; Мит) , (11) где IP [ - общий уровень информационной подготовки пользователей; исист - системный уровень информационной подготовки; ип р акт - практический уровень информационной подготовки; Мит - мотивационный уровень использования информационных технологий.

Системный уровень информационной подготовки исист определяется уровнем системного мышления при работе с информационными ресурсами, заключающегося в умении планировать структуру действий, направленных на достижение заданной цели при помощи фиксированного набора средств, осуществлять поиск и обработку информации, необходимой для решения поставленной задачи.

Практический уровень информационной подготовки ип р акт определяется уровнем практических умений и навыков в использовании современных информационных технологий в профессиональной деятельности.

Мотивационный уровень Мит определяется уровнем мотивации в использовании информационных технологий в профессиональной деятельности.

Таким образом, с точки зрения предмета исследования выявлены следующие основные закономерности:

-

– общий уровень развития информатизации образования зависит от технологического, научно-методического уровня развития информатизации и уровня информационной подготовки пользователей;

-

– технологический уровень информатизации определяется степенью развитости информационной инфраструктуры;

-

– научно-методический уровень развития информатизации определяется уровнем качества имеющихся информационных (информационно-образовательных) ресурсов;

-

– эффективность использования информационных технологий зависит от уровня информационной подготовки пользователей.

Следующим этапом является выявление закономерностей, обусловливающих качество подготовки военных специалистов (качество объекта исследования). Результаты анализа позволяют определить следующую функциональную зависимость:

К вс = F(P h ; Н; S o ; U o ; T o ; IM o ; MT o ), (12) где Квс — качество подготовки военных специалистов; Рн - начальный уровень подготовки обучаемых (абитуриентов); Н - уровень научно-педагогического потенциала вуза; S o - качество содержания обучения; U o - качество управления образовательным процессом; T o - уровень технологий обучения; IM o - уровень информационно-методического обеспечения; MT o - уровень материально-технического обеспечения.

Рассмотрим влияние информатизации на вышеперечисленные компоненты (кроме последнего, не входящего в рамки настоящего исследования).

Начальный уровень подготовки Р Н определяется уровнем предыдущего образования, приобретенным профессиональным опытом и личностными качествами обучаемых. Современные информационные технологии позволяют уже на первоначальном этапе поступления в вуз выявить у потенциальных слушателей (курсантов) не только уровень знаний, умений и навыков по соответствующим предметным областям, но и определить их интеллектуальные, социальные, моральнонравственные и психофизиологические качества. Это позволяет совершенствовать процедуры профессионального отбора, и тем самым значительно снизить ошибки в приеме слушателей (курсантов), неподготовленных в профессиональном и личностном плане.

Уровень научно-педагогического потенциала вуза Н, определяется количеством научнопедагогических работников и коэффициентом научно-педагогической продуктивности, зависящего от образования, профессиональной подготовки и опыта специалистов. Основная задача военной науки – создавать новые знания, на которые опирается, в частности, и высшая военная школа, задача военного образования – готовить квалифицированные кадры, в том числе для сферы науки. Создание интегрированной информационной инфраструктуры в системе «наука – образование» позволит объединить информационные ресурсы системы в единый информационный фонд, а подключение к общегосударственным и международным сетям создаст возможность специалистам науки и высшей школы использовать для обеспечения своей деятельности весь накопленный научно-образовательный информационный фонд.

Качество обучения S o определяется степенью соответствия содержания образования содержанию практической деятельности военных специалистов и предъявляемым к ним требованиям войск. Одним из основных видов военно-профессиональной деятельности является информационная деятельность. Следовательно, содержание военного образования должно включать теоретическую и практическую подготовку специалистов в области современных информационных технологий с дифференциацией для различных специальностей.

Качество управления U o определяется степенью оптимальности организации и проведения образовательного процесса. Автоматизация планирования учебных занятий и распределения учебной нагрузки преподавательского состава позволяет оптимизировать траекторию образовательного процесса и снизить издержки на его проведение. С позиций информационного подхода, кибернетики и общей теории управления повышение эффективности функционирования педагогической системы прямо связано с усилением роли обратной связи в этой системе. Контроль и коррекция учебной деятельности, диагностика и оценка результатов обучения приобретают в условиях информатизации и перехода к непрерывной системе образования столь важное значение, что автоматизированный мониторинг учебного процесса становится самостоятельным компонентом методической системы обучения.

Уровень технологий обучения To обусловливается уровнем развития современных информационных технологий. Новая роль компьютеров в образовательной деятельности как хранилища хорошо структурированной информации, сравнительная простота доступа к ней смещает целе- вые установки обучения с запоминания большого объема тактического материала на умение осуществлять поиск информации, необходимых для решения учебных и профессиональных задач, а самое важное – умение определить, какая именно информация необходима для их решения, то есть встает вопрос распределения знаний между компьютером и человеком, формирования у обучаемого качеств эксперта. Исходя из этого, использование технологии обучения, по мнению автора, должно строиться в прямой зависимости от стратегических целей – подготовки не только специалиста-исполнителя, но и творчески развитой личности, способной к постоянному самосовершенствованию, к решению нестандартных задач в постоянно меняющихся условиях профессиональной деятельности.

Другой важнейший результат влияния информатизации образования на структуру технологии обучения можно определить как изменение связей в иерархии элементов технологии обучения. Для традиционной методической системы характерна достаточно жесткая иерархия связей между элементами сверху – вниз (от целей до средств обучения), отражающая обусловленность нижестоящих элементов от вышестоящих (например, методов обучения от его содержания). В условиях информатизации образования такой достаточно жесткой иерархии связей приходит на смену более гибкая, многосторонняя система связей, когда нижестоящие элементы начинают существенно влиять на содержание вышестоящих. Эта закономерность особенно четко прослеживается на примере усиления роли средств обучения, которые в условиях информатизации образования начинают во многом определять многие компоненты технологии обучения [6].

Уровень информационно-методического обеспечения 1М о определяется количественнокачественным показателем оснащенности учебно-методической литературой в интересах образовательного процесса. При этом в современных условиях значительно повышается роль электронных учебно-методических материалов, основу которых составляют компьютерные средства обучения. Использование КСО способствует повышению качества подготовки специалистов и снижению затрат на организацию и проведение образовательного процесса. Стоит также отметить, что активная роль КСО стимулирует развитие дидактики и методики, способствует развитию новых форм обучения.

Выводы

Определены основные закономерности, установленные исследованием. Их объективное существование и активное влияние на качество подготовки специалистов доказано результатами научных исследований. Являясь основами теории информатизации образования, они должны быть положены в основу ее дальнейшего развития. При этом теоретические разработки должны опираться на выявленные функциональные свойства основных аргументов, определяющих общий уровень информатизации.

Список литературы Основные закономерности информатизации образования

- Дикарев, В.А. Использование статистических критериев для оценки математического моделирования компьютерных технических систем практического обучения/В.А. Дикарев//Информационные технологии и системы: сб. науч. тр. -Воронеж: ВГТА, 1998. -С. 36-40.

- Дикарев, В.А. О структуре навыков, приобретаемых летным составом на компьютерных технических системах практического обучения по задачам РЭБ/В.А. Дикарев//Вестник Верхне-Волжского отделения Академии технологических наук. -Н. Новгород: НВЗРКУ ПВО, 1998. -С. 93-98.

- Дикарев, В.А. Об одном аспекте формирования качества применения тренажеров военного назначения/В.А. Дикарев//Вестник военного регистра. -2001. -№ 10.-С. 33-37.

- Зубов, Н.П. Наземные автоматизированные комплексы подготовки полетных заданий нового поколения: моногр./Н.П. Зубов -Монино: ВВА, 2001. -140 с.

- Мордвинов, В.Ф. Разработка теоретических, методологических положений и обоснование практических рекомендаций по развитию информатизации системы военного образования ВВС: дис. … д-ра воен. наук/В.Ф. Мордвинов. -Монино: ВВА, 2006. -34 с.

- Формирование и развитие профессионально важных качеств у курсантов в процессе обучения в ВВАУЛ/под ред. В.А. Пономаренко и А.А. Вороны. -М.: Воениздат, 1992. -304 с.