Основы разработки стратегии инновационного развития региона

Автор: Алейченко Екатерина Дмитриевна

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 (6), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ инновационного развития регионов России. Обо снована необходимость системного стратегического управления иннова ционным развитием региона для достижения высокого качества жизни населения.

Инновации, стратегия, государственная поддержка, ин вестиции, человеческий капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/140128869

IDR: 140128869

Текст научной статьи Основы разработки стратегии инновационного развития региона

Глобальные тенденции мирового развития подтверждают, что в настоящее время инновационная деятельность играет все большую роль в модернизации экономических структур. Только интенсивное внедрение новых технологий в реальную экономику может обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке и равноправное участие в международном научно-техническом разделении труда.

Интенсивность инновационной деятельности сегодня во многом отражается на уровне экономического развития: на мировой арене выигрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные условия для инновационной деятельности. Так, например, доля США на мировом рынке наукоемкой продукции в 2012 г. составила более 25%; на втором месте Япония – 18%, следом за ней Китай – 13%, Южная Корея – 5% [1].

Очевидно, что успех инновационной деятельности в значительной степени определяется формами ее организации и способами финансовой поддержки. Источниками финансирования инновационной деятельности организаций могут быть государство, органы местного самоуправления, частные лица и др. Все они участвуют в хозяйственном процессе и тем или иным образом способствуют развитию инноваций.

Все промышленно развитые страны создают национальные инновационные системы, позволяющие, прежде всего, быстро осваивать результаты собственных разработок либо приобретенные патенты и лицензии. Фирмы и компании таких стран получают значительные налоговые льготы и субсидии на проведение НИОКР. Это позволяет развитым странам с опорой на науку и новые технологии формировать и отстаивать свои цели и национальные интересы, решать вопросы национальной безопасности и роста благосостояния.

Россия, обладающая очевидными конкурентными преимуществами, состоящими не только в природных богатствах и многоотраслевой промышленности, но и в научно-техническом потенциале и квалифицированных кадрах, располагая научной базой, занимала в 2012 г. на мировом рынке наукоемкой продукции лишь около 1,5% [1]. Сложившаяся ситуация требует активных действий, направленных на активизацию инновационной деятельности в стране.

В последние годы одним из заметных трендов в развитии инновационных процессов, проявляющихся не только на национальном, но и на глобальном уровнях, стало усиление роли региональных факторов инновационного развития. В Российской Федерации концентрация инновационной деятельности в отдельных регионах (например, в Республике Татарстан, Нижегородской, Томской, Самарской областях) объясняется размещением в них инновационного бизнеса и центров производства знаний, наличием необходимых ресурсов, качеством инфраструктуры и т. п. [2].

Глобализация позволила смягчить проблемы позиционирования инноваций на всех уровнях, поддержать экономический рост локальными инновациями, новыми для страны либо региона, но зачастую не тиражируемы- ми в другие регионы, вследствие включенности в региональную среду. Именно на региональном уровне возникают, развиваются, адаптируются и апробируются действенные и гибкие институциональные формы и механизмы организации и поддержки инновационной деятельности, облегчающие доступ предприятий и организаций к современной инфраструктуре, обеспечивающей выход на региональные, межрегиональные и международные рынки. Эти и другие явления современной экономики провоцируют перераспределение полномочий между органами власти различных уровней, повышают значение региональной составляющей государственной инновационной политики.

Важным вопросом, возникающим при рассмотрении источников финансирования инновационной деятельности, является необходимость оценки и сопоставления регионов по критерию их инновационной активности. Именно в регионах реализуется большинство инновационных программ, но не все регионы могут самостоятельно покрыть расходы, связанные с инновационной деятельностью (см. таблицу). Анализ ситуации позволит в свою очередь определить инновационно привлекательные регионы, нуждающиеся в финансировании.

Тревожные макроэкономические показатели вынуждают регионы обращать особое внимание на инновации. По прогнозам к концу 2013 г. дефицит региональных бюджетов может составить 700 млрд рублей, что является следствием общего торможения экономики и сокращения инвестиций. Одиннадцать российских регионов уже находятся в кризисе (Красноярский край, Свердловская, Нижегородская, Челябинская области и др.) [3]. Так, по данным Росстата, в сентябре текущего года объемы промышленного производства сократились в 36 регионах. За январь – август 2013 года в тринадцати регионах зафиксировано отрицательное сальдо между прибылью и убытками всех предприятий [3]. В зону риска попали в числе прочих Сахалин, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Костромская и Липецкая области.

Таблица

Инновационные показатели регионов Российской Федерации [2]

|

Регион |

Создано передовых технологий на 100 000 человек населения |

Удельный вес инновационных организаций, % |

Число научных организаций на 10 000 че ловек |

Число патентных заявок на изобретение на 10 000 человек |

Население, млн чел |

|

Москва |

1,5 |

13,3 |

0,7 |

6,9 |

11,58 |

|

Московская область |

1,7 |

6,7 |

0,4 |

1,9 |

7,15 |

|

Санкт-Петербург |

3,9 |

13 |

0,7 |

3,8 |

4,93 |

|

Свердловская область |

2 |

15 |

0,2 |

1,4 |

4,3 |

|

Нижегородская область |

1,4 |

17,7 |

0,3 |

1,2 |

3,3 |

|

Новосибирская область |

2 |

5,5 |

0,4 |

1,7 |

2,68 |

|

Пермский край |

0,9 |

21,3 |

0,2 |

1,7 |

2,63 |

|

Воронежская область |

0,8 |

8,6 |

0,2 |

3,2 |

2,33 |

|

Тульская область |

0,1 |

10,5 |

0,1 |

1,3 |

1,55 |

|

Чувашская Республика |

0,3 |

15,7 |

0,1 |

1,4 |

1,25 |

|

Ивановская область |

0,8 |

5,8 |

0,2 |

6,8 |

1,06 |

|

Томская область |

0,6 |

18,4 |

0,5 |

4,1 |

1,05 |

|

Калужская область |

3,4 |

8,3 |

0,4 |

1,2 |

1,01 |

|

Республика Мордовия |

0,8 |

9,4 |

0,2 |

0,5 |

0,83 |

|

Новгородская область |

0,6 |

8,7 |

0,2 |

0,9 |

0,63 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

0,8 |

10,9 |

0 |

0,5 |

0,53 |

|

Камчатский край |

0,6 |

9,6 |

0,5 |

0,7 |

0,32 |

|

Магаданская область |

4,5 |

34,3 |

0,4 |

0,7 |

0,16 |

Анализ данных таблицы показывает, что наибольший удельный вес инновационных организаций приходится на Магаданскую область (34,3%), в то время как на Ивановскую и Новосибирскую области приходятся наименьшие значения – 5,8% и 5,5% соответственно. Разница почти в шесть раз. При этом число научных организаций в Магаданской и Новосибирской областях равно и составляет 0,4 на 10 000 человек, а население первой в 17 раз меньше населения второй. Это свидетельствует о высокой инновационной активности Магаданской области.

В современных экономических условиях повышение эффективности инновационной деятельности целесообразно осуществлять на основе стратегического планирования инновационного развития регионов. Однако при планировании направлений и инструментов инновационного развития необходимо учитывать существующие разрывы в уровнях экономического развития и инновационного потенциала. Представляется, что при разработке стратегии инновационного развития отдельного региона следует учитывать его социально-экономическую и инновационную специфику и адаптировать стратегию под текущее и прогнозируемое состояние каждого субъекта.

В общем смысле реализация региональной инновационной стратегии должна быть направлена на создание инновационной инфраструктуры, развитие инновационного предпринимательства. Также требуется улучшить взаимодействие между региональными администрациями и существующими компонентами инновационной инфраструктуры, например, научно-исследовательскими и образовательными центрами, инфраструктурой финансирования инноваций и инновационными компаниями.

Следствием реализации инновационной стратегии станет модернизация производств, повышение конкурентоспособности региональных предприятий, рост валового регионального продукта (ВРП) и налогооблагаемой базы, увеличение числа высокотехнологичных рабочих мест и средней зарплаты по региону.

Основным ресурсом инновационной деятельности являются научные знания, а движущей силой – рыночный спрос. Это предполагает поддержку науки, коммерциализацию результатов инновационной деятельности и стимулирование спроса на инновационные продукты. Следовательно, необходима продуманная инновационная политика в регионе, нацеленная на развитие научных исследований и разработок, рост объемов производства и реализации наукоемкой продукции, решение социальных проблем с использованием новейших технологий (организационных, управленческих и др.). Для достижения этих целей необходимо создать в регионе систему поддержки и продвижения инноваций, активизации инновационной деятельности. Региональная инновационная система, являясь, с одной стороны, элементом социально-экономической системы региона, позволит учесть особенности его инновационного потенциала, с другой стороны, являясь частью национальной инновационной системы, обеспечит инновационное развитие региона в соответствии с общероссийским вектором, одной из основных целей которого является увеличение темпов роста экономики не менее, чем на 5% в год, в том числе за счет высокого качества человеческого и научного потенциала.

Таким образом, для эффективной реализации инновационная стратегия региона должна опираться на следующие принципы:

-

• тесное взаимодействие государства, науки и бизнеса в процессе реализации мероприятий;

-

• обеспечение инвестиционной привлекательности инновационной активности;

-

• ориентация на мировой опыт при разработке инновационных мероприятий и оценке их эффективности;

-

• прозрачность государственных расходов денежных средств на поддержку инновационной деятельности.

Важнейшей задачей при формировании региональной инновационной системы является создание инфраструктуры инновационной деятельности в регионе. В настоящее время в инфраструктуре инновационной деятельности выделяют технологическую, консалтинговую, финансовую, кадровую, информационную и сбытовую составляющие (рисунок 1) [4].

Технологическая составляющая направлена на создание условий для доступа предприятий (прежде всего малых) к производственным ресурсам, площадям и дополнительным технологическим мощностям. Включает в себя технопарки, инновационно-технологические комплексы, технико-внедренческие зоны и т. п. В России достаточно развита система технопарков в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан.

Рисунок 1

Состав инновационной инфраструктуры

Особой формой технопарков признаются технико-внедренческие зоны, предназначенные для создания, реализации и внедрения в производство инновационной продукции, а также разработки информационных технологий и оказания услуг по их обслуживанию. С 2005 г. в России существуют четыре такие зоны: в Дубне, Томске, Зеленограде и поселке Стрельна (Санкт-Петербург).

Стимулирование инновационного развития невозможно без консалтинговой составляющей, представленной центрами (офисами) трансфера технологий, а также компаниями, оказывающими консалтинговую помощь в сфере производства, маркетинга, управления. Основной задачей этих организаций является содействие разработке и коммерциализации проектов, создаваемых инновационными предприятиями региона.

Особую актуальность в большинстве регионов России приобретает формирование финансовой составляющей инновационной инфраструктуры. Финансовая составляющая тесно связана с инвестициями, поэтому необходимо также развивать инфраструктуру регионального инвестиционного рынка. Как свидетельствуют данные официальной статистики, финансирование разработки и внедрения инноваций осуществляется преимущественно за счет собственных средств хозяйствующих субъектов [2]. В значительной части регионов в силу недостаточности собственных финансовых ресурсов отсут- ствуют целевые программы инновационного развития территорий, что тормозит их переход на инновационный сценарий развития.

В последнее время на региональном уровне начали создаваться венчурные фонды (инвестиционные фонды, ориентированные на работу с инновационными предприятиями и проектами). Интересен опыт ведущих стран в этом направлении. Азиатские венчурные инвесторы стремятся вкладывать капитал в более зрелые компании. В Японии сконцентрированы самые крупные источники венчурного капитала: корпорации (46%), банки (30%) и страховые компании (10%). Большинство японских венчурных фондов – филиалы больших корпораций. Япония имеет самый большой рынок венчурного капитала в Азии, но индустрия венчурного капитала не развилась в Японии до уровня США. Среди регионов России можно отметить опыт создания и функционирования венчурных фондов Пермского края, Татарстана, Санкт-Петербурга. В них наработана определенная практика в этом направлении, реализуются инновационные проекты.

Кадровая составляющая должна предусматривать не только подготовку высококвалифицированных кадров в регионе, но и их удержание путем создания благоприятных условий жизни.

Информационное обеспечение инновационной деятельности в регионе представляет собой процесс непрерывного целенаправлен- ного подбора данных, необходимых для принятия обоснованных решений в инновационной сфере региона. Региональные власти как один из главных участников инновационного процесса обладают самым большим количеством источников информации. Помимо общедоступных источников, используемых остальными участниками инновационных процессов в регионе, они имеют свои специальные службы, которые занимаются сбором информации. Государственное участие в информационной поддержке инновационной деятельности является необходимым инструментом региональной инновационной системы, особенно в тех случаях, когда в регионе происходит изменение экономических или правовых условий инновационной и инвестиционной деятельности.

Сбытовая составляющая в инфраструктуре инновационной деятельности связана с коммерческой привлекательностью инноваций, поэтому необходимо повысить качество инновационных продуктов, обеспечить их продвижение и сопровождение. Наукоемкая продукция отличается от традиционной не только суммой затрат на НИОКР, но и механизмом реализации. Новая продукция на начальном этапе жизненного цикла не может продвигаться на рынок классическими методами. Необходимо наладить взаимосвязи между научными организациями, университетами и потребителями инноваций, создать благоприятные условия для перехода от идеи к конечному инновационному продукту.

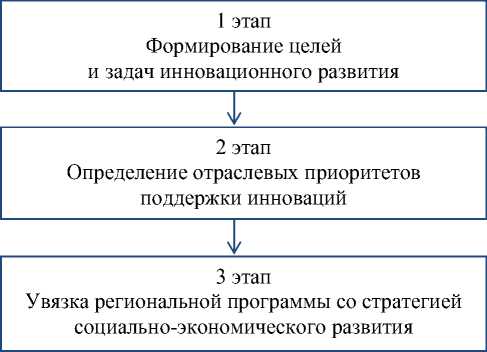

Следует отметить, что объекты инновационной инфраструктуры могут решать лишь часть проблем и успешное развитие инновационной деятельности не может быть поставлено исключительно в зависимость от наличия или количества соответствующих объектов инфраструктуры. Для активизации инновационной деятельности в регионе необходима также благоприятная нормативно правовая база и тщательно составленная программа инновационного развития (рисунок 2).

При разработке всей программы инновационного развития в первую очередь необходимо обозначить его цели и задачи. Цели формируются исходя из результатов анализа региональной стратегии инновационного развития с учетом анализа статистических данных и сопоставления их с другими региональными практиками или форсайтом.

Рисунок 2

Этапы формирования программы инновационного развития регионов

На втором этапе формирования программы должны быть определены отраслевые приоритеты поддержки инноваций. Однако в силу бюджетных ограничений и сложившейся региональной структуры экономики, со своими конкурентными преимуществами и недостатками, поддерживать инновационное развитие всех отраслей невозможно. Необходимо проведение форсайт-исследования и анализа текущей ситуации для определение потенциала ключевых отраслей. Часто под инновациями подразумевают появление новых отраслей и предприятий, однако эффект от внедрения инноваций в уже имеющихся, традиционных отраслях гораздо выше, чем от создания новых [5].

На третьем этапе разработки инновационной стратегии региона необходимо провести ее увязку с федеральной инновационной политикой. То есть учесть федеральные приоритеты, чтобы получить софинансирование из федерального бюджета. Инструменты софи-нансирования могут быть разными: программы государственно-частного партнерства, в том числе, участие в различных инновационных программах госкомпаний, кластерах, технологических платформах. По оценкам различных экспертов, на закупки и разработку инновационных решений крупнейшие госкомпании выделяют 400–450 млрд рублей ежегодно [5].

Таким образом, следуя стратегии инновационного развития можно добиться увеличения числа научно-исследовательских институтов, сокращения безработицы, роста доли квалифицированных кадров и, как следствие, выпуска качественно новой продукции. Также для достижения поставленных целей следует учитывать, что объединение научного знания и рыночного спроса может увеличить число инновационных разработок, а тесная взаимосвязь между организациями, университетами и потребителем сделает работу по внедрению конечного продукта более эффективной. Со стороны государства хорошей поддержкой стала бы разработка современной нормативно-правовой базы. Все это позволит повысить экономическое состояние как отдельного региона, так и страны в целом, а также обеспечит возможный выход РФ на мировую арену в качестве одного из лидирующих участников.

Список литературы Основы разработки стратегии инновационного развития региона

- Городникова Н. В., Гохберг Л. М., Кузнецова И. А. и др. Индикаторы инновационной деятельности: 2013: статистический сборник. М.: Высшая школа экономики, 2013. 472 с.

- НАИРИТ. Рейтинг инновационной активности регионов 2012. -Июль 04, 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nair-it.ru/news/04.07.2013/405 (дата обращения: 04.07.2014).

- Статистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели». [Электронный ресурс]. URL: http://gks.ru (дата обращения: 28.11.2013).

- Шепелев Г. В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры/Наука и инновации в регионах России. ФГУ НИИ РНКЦЭ. URL: http://regions.extech.ru/left_ menu/shepelev.php (дата обращения: 25.01.2014).

- Денисова М. Инновации спасут экономику регионов. Исследования Высшей школы экономики. URL: http://www.opec.ru (дата обращения: 29.01.2014).