Основы тактики использования технико-криминалистических средств, применяемых для раскрытия и расследования преступлений

Автор: Крамаренко Владимир Петрович, Шевченко Елизавета Сергеевна

Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy

Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве

Статья в выпуске: 2 (51), 2021 года.

Бесплатный доступ

Основы тактики использования технико-криминалистических средств, применяемых для раскрытия и расследования преступлений Цель: Раскрытие вопросов повышения эффективности следственных действий с помощью современных технико-криминалистических средств (ТКС). Методология: В работе применялись диалектический метод познания и основанная на нем система общенаучных и частных научных методов (метод системного анализа, метод логического осмысления и др.). Результаты: Определена тактика использования технико-криминалистических средств, применяемая при раскрытии и расследовании преступления. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку содержит важные для науки выводы.

Тактика следственных действий, криминалистическая техника, технико-криминалистическое прогнозирование, тактический прием, следственные действия

Короткий адрес: https://sciup.org/140260129

IDR: 140260129 | DOI: 10.52068/2304-9839_2021_51_2_80

Текст научной статьи Основы тактики использования технико-криминалистических средств, применяемых для раскрытия и расследования преступлений

Важнейшей проблемой производства следственных действий была и продолжает оставаться проблема обеспечения его эффективности. Решение этой проблемы, как отмечают многие ученые, кроется в выборе надлежащей эффективной системы следственных действий, которая имеет важное значение для решения задач уголовного судопроизводства, а также комплексном рассмотрении тактики проведения отдельных следственных действий [7, 10, 12, 14].

Для повышения эффективности следственных действий требуется теоретическое исследование существующих проблем. Эффективность следственных действий во многом зависит от правильного выбора тактики производства следственного действия, а также от необходимости, умения и возможности использования и применения определенных технико-криминалистических средств при производстве следственного действия. В частности, С.П. Митричев утверждал, что в криминалистической и процессуальной литературе уделяется мало внимания вопросам «тактики проведения следственных действий, которая, как и криминалистическая техника, определяет качество и научный уровень расследования преступлений» [11, с. 14].

Вместе с тем необходимо отметить, что при производстве следственных действий следователи допускают определенные ошибки при выборе тактики их производства, а также при выборе и применении технико-криминалистических средств.

Как отмечает И.П. Кочнева, основываясь на проведенном ею эмпирическом исследовании, следователи допускают такие ошибки либо по неопытности, либо по халатности [9, с. 123]. Как следствие, приведенные ошибки затрудняют поиск и обнаружение доказательственной и иной ориентирующей информации по расследуемому преступлению. Следует согласиться с мнением С.А. Шейфера о том, что проведение неграмотно выбранного действия приносит тройной вред: делается ненужная работа, существенно затрудняется или полностью утрачивается возможность получить и закрепить необходимые фактические данные, необоснованно стесняются права граждан [14, с. 44].

Соответственно, для исключения указанных ошибок необходимо тщательнее проводить подготовку к следственному действию, более подробно анализировать информацию о том, где и какие следы преступного события могут быть обнаружены [9], понимать, исходя из совершенного преступления, какие именно технико-криминалистические средства необходимо применить при производстве определенного следственного действия для обнаружения и изъятия следов преступления. Исходя из вышеприведенного, возникает необходимость комплексного использования следователями и другими субъектами тактических приемов и технико-криминалистических средств [9, с. 109].

В последнее время в криминалистке особое внимание уделяется проблемам комплексного использования лишь тактико-криминалистических приемов различных уровней. Однако существует необходимость включения в этот перечень и тактики применения технико-криминалистических средств, или тактико-технических приемов [9, с. 109].

Вопросы тактики использования ТКС в научной литературе исследованы недостаточно.

К наиболее распространенным следственным действиям, при производстве которых целесообразно использование ТКС, необходимо отнести осмотр места происшествия, обыск, выемку и, частично, следственный эксперимент. В ходе их производства происходит естественное восприятие предметов и объектов, непосредственно относящихся к делу.

Необходимо отметить, что выбор следственных действий, последовательность и тактика их проведения, а также ТКС и методы, используемые при приведённых следственных действиях, перечень субъектов, участвующих в них, зависят от обстановки, в которой протекает процесс расследования преступления. Чтобы действия субъектов, направленные на раскрытие и расследование преступления, носили целевой характер и были эффективными, необходимо давать объективную и всеобъемлющую оценку происходящим событиям и их результатам [9].

Для производства предварительных исследований на месте происшествия могут использоваться различные приборы, аппараты, устройства, приспособления, инструменты, химические реактивы, материалы, входящие в комплект средств «полевой» криминалистической техники. Это оптические и электронные приборы, источники невидимых лучей, поисковая техника, наборы для экспресс-анализов [9].

Мы разделяем мнение Д.А. Турчина и И.С. Чижикова [13] о том, что выбор технических средств и тактических приемов их применения зависит от вида преступления, в связи с которым проводятся следственные действия [9, с .215].

В последние 20 лет при производстве осмотра места происшествия, а также других следственных действий используются выездные унифицированные комплекты технико-криминалистических средств. Использование их комплектующих на месте происшествия сводится в основном к поиску, фиксации, изъятию трасологических следов, в то время как обнаружение, фиксация и исследование других следов требуют применения других средств, описанных ранее [9, с. 109].

Перед тем приступить к следственным действиям, должностное лицо обязано запланировать те из них, которые при необходимости могут предусматривать использование технических средств для исключения потери необходимого объема информации. Многие ученые в число важных подготовительных мероприятий при производстве осмотра места происшествия и других следственных действий включают проверку укомплектованности ТКС следственного чемодана и приглашение специалиста [3, с. 165–168].

Закономерности размещения и расположения объектов (предметов, информации), которые являются вещественными доказательствами, характеризуют выбор определенных ТКС для применения в производстве следственных действий в соответствии с особенностями совершенного преступления. Это определяет потребность применения следователем метода технико-криминалистического прогнозирования – обоснованного предположения о необходимости или вероятности использования того или иного ТКС.

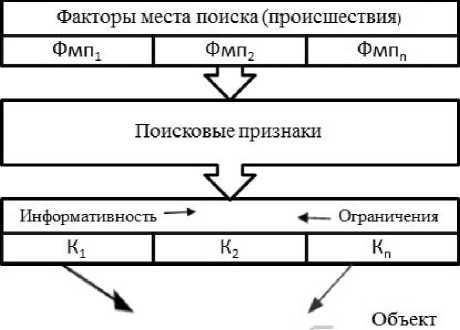

Условием квалифицированного и эффективного технико-криминалистического прогнозирования будет являться наличие полной информации о месте производства следственного действия, его масштабах и границах использования ТКС поиска, обнаружения, исследования, фиксации, а также наличие поисковых признаков и критериев возможных объектов.

Под поисковыми признаками в данном случае понимаются факторы, указывающие на наличие или возможность нахождения в определенном месте того или иного объекта (предмета), а под поисковыми криминалистическими критериями, соответственно, факторы, которые прямо или косвенно указывают на возможность обнаружения в тех или иных условиях различных объектов.

Общую схему взаимодействия основных понятий технико-криминалистического прогнозирования (рис. 1) можно построить на принципе последовательного приближения (метод решения математических задач при помощи такой последовательности приближений, которая сходится к решению и строится рекуррентно, т. е. каждое новое приближение вычисляют, исходя из предыдущего, а начальное приближение выбирается в достаточной степени произвольно) к потенциальному объекту (предмету, информации), имеющему значение вещественного доказательства, как основному объекту поиска в ходе расследования и раскрытия преступления.

прогнозирования Критериальное пространство Признаковое пространство

Рис. 1. Схема взаимодействия факторов места происшествия, поисковых признаков и критериев в процессе технико-криминалистического планирования (К – поисковые критерии)

Исходя из приведённой схемы, можно сформулировать минимальный ряд вопросов, необходимых для предварительного анализа перед принятием решения об использовании того или иного ТКС:

-

1. Дата совершения преступления и краткая фабула дела.

-

2. Кто (обвиняемый, подозреваемый, свидетель) дает показания по обстоятельствам дела:

-

3. Какие именно показания дает обвиняемый (подозреваемый, свидетель)?

-

а) способ совершения преступления подробно;

-

б) возможные способы сокрытия объекта (предмета, информации), имеющего значение вещественного доказательства;

-

в) предположение о физических характеристиках объекта (предмета), имеющего значение вещественного доказательства (металлический / неметаллический, биологический, электронный и т. д.)?

-

4. Какие конкретно следственные действия по проверке показаний обвиняемого (подозреваемого, свидетеля) проводились и когда? Каков их результат?

-

5. Предполагаемый район поиска. Совпадает ли он с местом происшествия (подробное описание):

-

а) границы зоны поиска;

-

б) характеристика местности в зоне поиска (здание или сооружение, открытая местность, водоем и т. д.)?

Если говорить о зданиях и сооружениях как о предполагаемых районах поиска, то перед началом поиска изучается конструкция здания и окружающей его территории.

Желательно иметь строительную документацию здания с нанесёнными схемами электросетей, канализации, мусоропроводов, лифтовых и кабельных шахт, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации связи и, при наличии, камер наружного наблюдения. Изучаются материалы, из которых изготовлены полы и стены, технология отделки помещений, наличие подвесных потолков и встроенных шкафов. Уточняются время строительства, возможные перепланировки и ремонты за время эксплуатации. Если документация отсутствует, опрашиваются работники предприятия или жильцы, после чего составляют план здания, проводя необходимые замеры помещений рулеткой.

При таком предполагаемом районе поиска, как открытая местность, необходимо выяснить данные о рельефе и типе почвы, наличии загрязненности в зоне поиска бытовыми отходами, характере отходов (наличие черного и цветного металла, наличие элементов радиоэлектроники, содержащих полупроводниковые переходы, наличие химических и биологических отходов), знать о наличии в зоне поиска подземных коммуникаций (кабели силовые и телефонные, трубы и др.), высоковольтных линий электропередач. Как и указывалось выше, необходимо иметь четкое представление о границах поиска.

Относительно водоемов следователю необходимо знать: его размеры, предполагаемую глубину в зоне поиска, видимость в воде в данный период года, возможную загрязнённость промышленными и бытовыми отходами, скорость течения, характер дна (песок, ил, глина, камни и

-

т. д.), характер берегов и возможность подъезда к воде.

После уяснения места проведения и объекта поиска выбираются необходимые технико-криминалистическое средства и проводится само следственное действие.

Немаловажное значение среди объектов поиска приобретают микрочастицы и микрообъекты, выявленные на месте происшествия, на одежде и теле пострадавших и преступников. Но практика такова, что субъекты расследования не всегда понимают значение данных следов, хотя исследование микрочастиц может помочь в раскрытии преступления [9].

При производстве освидетельствования (одного из основных следственных действий по сбору материальной криминалистически значимой информации, как справедливо замечает Ю.Г. Тор-бин) без использования ТКС невозможно обнаружить следы, микрочастицы, волокна, волосы, брызги крови; частички почвы, краски, пыльцу растений; частицы пороха, взрывчатых веществ, наркотических средств, а также особые приметы, телесные повреждения, наличие которых не поддается простому визуальному наблюдению; выявить состояние опьянения, установить иные свойства и признаки [13, с. 185].

Имеющиеся на теле человека материальные изменения рекомендуется выявлять посредством тщательного обследования его тела при достаточном освещении. Наибольший эффект дает применение источников, обеспечивающих яркое бестеневое освещение. Их преимущество заключается в возможности избежать возникновения резких световых контрастов, которые препятствуют обнаружению имеющихся следов и иных материальных изменений. При поиске поверхностных следов-наложений и микрочастиц положительный эффект достигается путем применения оптических приборов, в том числе луп с различной степенью увеличения, а также источников ультрафиолетового излучения [9]. Наряду с ультрафиолетовыми лучами, для выявления следов преступления на теле освидетельствуемо-го лица можно использовать инфракрасные лучи. Они не проникают через типографскую краску, тушь, копоть. Данное свойство ИК-лучей способствует обнаружению следов, замаскированных красителями [9].

Отличительной чертой технико-криминалистических средств необходимо признать преследуемую цель их использования, которую явным образом можно достигнуть только при разработке криминалистической методики их примене- ния, хотя, возможно, и не всегда. В специальной литературе содержатся некие рекомендации и методические основы использования.

Результативность следственных действий зависит от находящихся в распоряжении следователя технических, организационных, информационных средств. Их использование характеризуется уровнем профессиональных, а также специальных знаний и личным опытом следователя, его умением использовать обобщенный опыт и соответствующие научные рекомендации, способностью прогнозировать результат своих действий.

Выбор следственных действий, последовательность и тактика их проведения, а также технико-криминалистические средства и методы, используемые при приведённых следственных действиях, перечень субъектов, участвующих в них, зависят от обстановки, в которой протекает процесс расследования преступления. Чтобы действия субъектов, направленные на раскрытие и расследование преступления, носили целевой характер и были эффективными, необходимо давать объективную и всеобъемлющую оценку происходящим событиям и их результатам [9].

Список литературы Основы тактики использования технико-криминалистических средств, применяемых для раскрытия и расследования преступлений

- Баев О.Я. Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2005.

- Баев О.Я. Тактика следственных действий. М.: Юрлитинформ, 2013.

- Еникеев, М.И., Образцов В.А. Следственные действия: психология, тактика, технология. М.: Проспект, 2011.

- Зинин A.M. Криминалист в следственных действиях: учеб.-практич. пособ. М.: Право и закон, Экзамен, 2004.

- Ищенко Е.П. О взаимосвязи методики расследования отдельных видов преступлений с криминалистической техникой и следственной тактикой // Методика расследования преступлений (общие положения): материалы науч.-практ. конф. M., 1976. С. 165-168.

- Ищенко Е.П. Тактические аспекты применения научно-технических средств при собирании доказательственной информации // Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии: сборник науч. трудов. Киев, 1980. С. 184-188.

- Казинян Г.С., Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных действий. Ереван: Изд. Ереванского университета, 1987.

- Кочнева И.П. Тактико-техническое обеспечение осмотра места происшествия (по материалам судебной и следственной практики Камчатского края) // Проблемы региональной экономики, управления и образования: материалы международной научн.-практ. конф. Камчатский филиал Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», 2009. С. 377.

- Кочнева И.П. Технико-криминалистическое обеспечение производства следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.

- Мерецкий Н.Е., Прутовых В.В. Тактические приемы осмотра трупа на месте его обнаружения: учеб. пособ. Хабаровск: ДВЮИ МВД России, 2004.

- Митричев С.П. Следственная тактика - это мастерство // Соц. законность. 1971. № 4. С. 14.

- Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики): науч.-метод. пособ. М.: Юрлитинформ, 2006.

- Торбин Ю.Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на стадии предварительного расследования: науч.-практич. пособ. М: Юрлитинформ, 2005.

- Турчин Д.А., Чижиков И.С. Полевая криминалистика и ее практическое применение: науч.-прак-тич. пособ. / под ред. проф. Е.П. Ищенко. М.: Юрли-тинформ, 2006.

- Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М.: Юрлитинформ, 2004.