Основы теории эвиденциальности смыслового переживания значения индивидом

Автор: Голубева Ольга Васильевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Вопросы теории

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию феномена выводного знания как фундаментальной опоры инференционного понимания слова / текста, специфика формирования и задействования которой определяется в эвиденциальной природе переживания значения субъектом.

Выводное знание, выводной контекст, эвиденциальное смысловое переживание

Короткий адрес: https://sciup.org/146121768

IDR: 146121768 | УДК: 81''23:39

Текст научной статьи Основы теории эвиденциальности смыслового переживания значения индивидом

Одним из современных подходов к пониманию передаваемой средствами языка информации является инференционный (т.е. выводной), предстающий оптимальным путём «живого» смыслоформирования с опорой на разнообразный опыт индивида. Инференцию, или выводное знание (далее – ВЗ) как «процесс формирования мнения или суждения о … смысле какого-то действия, усвоенного в ходе подобного процесса» [7: 536], «точнее было бы называть выводным знанием / отношением, поскольку личностная интерпретация выводимых фактов всегда сопровождается их эмоционально-оценочным переживанием…» [2: 266]. Оптимальность процедур опоры на ВЗ обусловлена фундаментальными принципами причинности, результативности и прецедент-ности мышления. Феномен причинности связан с изучением посылок / причин вывода, «при близком рассмотрении распадающихся на (внешние) обстоятельства, при которых нечто происходит, (внутренние) условия, благодаря которым она совершается, и возбуждение, которое служит непосредственным поводом результата (действия)» [4: 205]. Результативность обеспечивает закономерность следствия, взаимосвязь с причиной по универсальной формуле «посылка – рассуждение – вывод», соотносимой с конструкцией если – то и варьируемой в условиях трёх типов выводов (дедуктивного, индуктивного, абдук-тивного). Прецедентность (от лат. praecedens – ‘предшествующий’) предполагает постоянную опору на итог прежнего опыта, который служит о бъя с н и-тельным примером внутреннего «видения» правдоподобного результата понимания.

Современные подходы в логике и психологии трактуют процедуры вывода как каузальные (причинно обусловленные) схемы логической природы, или «аксиомы здравого смысла», являющиеся динамической основой любой естественно функционирующей системы: каузальная сеть в виде узлов и выводных связей между ними [7: 50–56] (о памяти как сетевой системе с узлами в виде различных репрезентаций посвящены работы Дж. Андерсона, Л. Барса-лоу, С. Косслина; как многоуровневого мультимодального гипертекста, навигаторами в котором выступают смысловые отношения, лежащие в основе многоуровневых связей в виде признаков и признаков признаков, см. труды А.А. Залевской, Н.В. Беляевой и др.). Результатом активации схем вывода становят- ся продукты переработки перцептивно-когнитивно-аффективного опыта, которые инферирующий субъект неосознанно задействует как свидетельства при объяснении «для себя» поступающей по различным каналам, в том числе вербальному, информации. В нашей работе выводное знание (инференция) определяется как имплицитный объяснительный потенциал, являющийся субстратом интеграции социального и индивидуального знания, обеспеченный релевантным набором разнообразных продуктов его переработки, а также процедурами, задающими формирование интегративной опоры понимания (о концепции энциклопедической природы семантики языка П. Виоли, трактующей опыт как базу значения и слово как «инструмент получения ВЗ» [3: 82–86]).

С позиций лингвистики проблема включённости ВЗ в фиксированное значение, степени его конвенциональности нашла отражение в логикосемантическом подходе, постулирующем логическую выводимость ВЗ (пресуппозиция), а также в прагматическом, утверждающем возможность учёта критериев правдоподобия, релевантности, доступности, частотности как залога разной степени устойчивости имплицитного потенциала (различные виды им-пликатур: от значения «по умолчанию» до продукта частного вывода). Объединяющим фактором является признание в структуре значения имплицитного компонента как результата опыта познания и общения, выступающего необходимой опорой при понимании передаваемого словом содержания. Это позволило по-новому взглянуть на структуру значения, выявить её асимметрию (концепция слова как достояния индивида А.А. Залевской, модель динамического значения И. Кескеса, теория лексических концептов и когнитивных моделей В. Эванса, модель энциклопедической семантики Дж. Олвуда), при этом к периферии относят как психологические компоненты, так и имплицируемые словом когнитивные и языковые контексты.

Изыскания в области логики, психологии, прагматики показывают разнообразную природу имплицитных продуктов: перцептивную (теория ментальных моделей Ф. Джонсона-Лэрда и Р. Звана), социокультурную (модели ситуации как референциального основания когнитивной обработки дискурса Т. ван Дейка и В. Кинча), нейрофизиологическую (нейронная модель каузального кодирования П. Тагарда). Наличие когнитивных продуктов переработки опыта признано в теории прототипов, обеспечившей соответствующий подход к категоризации и констатирующей существование концептуальных представлений о наилучшем предметном, социокультурном, языковом (приоритет какой-либо грамматической формы и т.д.) образце (Дж. Лакофф и др.), но не объясняющей существования множества субъективно выделенных образцов, а оперирующей лишь наиболее частотным.

В целом реальность имплицитной опоры на ВЗ при идентификации значения слова / текста, признаётся de facto, однако нерешённость задачи теоретического описания механизмов формирования и процессов задействования такой опоры не позволяет дать системное обоснование того, как индивид, выступающий активно переживающим и инферирующим «свидетелем», способен достигать взаимопонимания в ходе коммуникации. Отправной точкой в решении этой проблемы, по нашему мнению, является определение динамических основ, или универсалий, членения мультимодального образа мира (гипертекста). В качестве такого феномена могла бы выступать система смысловых от- ношений (топов), которая есть «продукт компрессии смысла» [3: 142], возникающий в доязыковом опыте индивида, неосознаваемо координирующий его ориентацию в смысловом пространстве благодаря высокой степени обобщения и обеспечивающий целостное образное представление об объекте как широком классе ему подобных с учётом множества признаков и ситуаций осмысления (подробнее см. труды А.А. Залевской, В.А. Садиковой). Система топов как фундаментальная динамически сложившаяся смысловая база обеспечивает те обобщённые смысловые скрепы, которые принято называть коллективным знанием-переживанием (термин А.А. Залевской), или основой (базой) для взаимопонимания.

Постоянно накапливающийся опыт собственных выводов индивида, получающий специфику благодаря линиям переработки знаний, выступает своеобразным набором «свидетельств», которые инферирующий субъект хранит в памяти-гипертексте и использует в качестве опорного образца понимания, позволяющего оптимизировать цепочку рассуждений благодаря фокусировке на уже известном, действенность которого доказана ранее. Отсюда выдвигается ГИПОТЕЗА 1, согласно которой опора на ВЗ представляет собой эвиденциальное смысловое переживание значения единицы языка, процедуру вывода-объяснения, которая активирует внутренний причинный потенциал, или сформировавшийся прецедентный ракурс «видения» объекта и наиболее релевантный пример его задействования, и задаёт пути согласования с внешней, вербально заданной причиной (словом / текстом).

В целом грамматическая категория эвиденциальности (от лат. e - ‘вне, за пределами’ и videre ‘видеть’) связана с эксплицитным подтверждением получения информации из некого источника: перцептивного ( я видел, слышал и т.д.), представленного косвенно и предполагающего выводимость (логическая инференция), либо предполагающего пересказ чужых слов ( как стало известно из / от … ). Изучение внутр еннего контекста ф ормиров ания смысла , позволяют иначе взглянуть на феномен эвиденциальности, а именно, обратиться к его глубинным, имплицитным истокам и предположить, что субъективные «свидетельства» являются тем самым ВЗ, которое выступает объяснительной опорой , неосознанно, но при этом неизбежно задействуемой для обеспечения правдоподо бия выводимых заключ е-ний исходя из коллективного и индивидуального опыта познания и общения.

Данная гипотеза легла в основу теории эвиденциального смыслового переживания значения слова / текста инферирующим субъектом, доказывающей фундаментальность опоры на ВЗ в процессе естественно протекающей коммуникации. Эвиденциальное смысловое переживание (далее – ЭСП) определяется как сложная интегративная опора, формируемая на базе определённого смыслового отношения посредством прецедентной релевантной рамки / ракурса образного представления фрагмента действительности (объекта, ситуации и т.д.) и выделенного в опыте индивида образца выводного контекста (далее – ВК), обусловленного совокупностью ряда релевантных «здесь и сейчас» (ad hoc) проекций реализации данного ракурса. ЭСП – это внутренняя посылка, или внутренний причинный компонент универсальной формулы вывода, необходимый для обеспечения объяснения «для себя» благодаря механизму глубинной предикации. В целом ВК (и потенциальный как устойчивый образец, и реальный, формируемый ad hoc) - это процедура увязки внешнего (вербального) и внутреннего причинных компонентов посредством выводных связей, или путей приписывания объекту признаков, определяемых как правдоподобно необходимые исходя из прежнего опыта инфе-рирующего субъекта.

Для изучения феномена ЭСП, нами был разработан метод выводной контекстуализации как комплекс ряда экспериментальных методик и процедур в рамках принятого в психолингвистике интегративного подхода. Этап-ность в рамках метода связана с поиском практического обоснования выдвигаемых гипотез. Так, в качестве гипотезы 1 выдвигается предположение, что семантические характеристики, представленные в фиксированном значении слова, и имплицируемое ЭСП как комплекс процедур правдоподобных объяснений «для себя» имеют общую глубинную динамическую основу, которая обнаруживает прецедентные способы своего представления, обеспечивающие континуум выводных связей и их разнообразие. Первым шагом исследования стало выявление внутренних маркеров вывода, которые ассоциируются со словом и подобно «следу» в памяти отмечают ЭСП значения стимула (о «следах» памяти см. труды М. Московича, А.А. Залевской, Н.В. Мохамед). Для этого проведены свободные ассоциативные эксперименты с 23 стимулами, относимыми к разным лексико-семантическим и лексико-грамматическим разрядам ( Америка, Украина, кризис, сумерки и т.д.), при участии 2952 испытуемых (далее - Ии.). Обработано 4552 реакции (ряд результатов см.: [1]). На примере стимула Украина (участвовало 169 Ии., обработано 196 реакций) составлено ассоциативное поле маркеров ЭСП, открывающие доступ к процедуре опоры на ВЗ. Анализ результатов привёл к следующим выводам:

-

1) маркеры вывода в ассоциативном поле демонстрируют опору на динамическую смысловое отношение-универсалию (топ) «Объект», что подтверждается такими реакциями, как страна ;

-

2) маркеры неоднозначны по степени конкретности / абстрактности, эмоционально-оценочной окраске: примерно в 20% упоминается некий конкретный объект / субъект и т.д., который, с точки зрения Ии., способен метонимически заместить представление об Украине; в 15% происходит подведение под суперординату, отражающую целостность, а также совокупность координированных членов ( Украина – Россия; Украина – СССР ); в 65% отмечено эмоционально-оценочное переживание значения стимула, выводящее на обобщённый социокультурный концепт при качественном переосмыслении состояния страны, отношения к гражданам, общим характеристикам ( война, жалость и т.д.);

-

3) различия переживания стимула (перцептивно-когнитивно -аффективные) позволили предположить наличие трёх ракурсов формирования ЭСП, опирающихся на линии переработки знаний и позволяющих определить общее выработанное в опыте направление (перцептивно-предметное, когнитивное, эмоционально-оценочное) образного представления объекта в системе смысловых отношений;

-

4) неоднозначность переживания знания об Украине как стране даёт возможность выделить определённые функциональные прецедентные рамки, или рамки ЭСП, которые формируются на пересечении смысловых отношений,

совместная реализация которых, очевидно, признана Ии. релевантной в ряде контекстов. Такая рамка задаёт обобщённое образное представление об объекте: «страна как значимая часть перцептивно-предметных сведений о ней», «страна как целостность при возможности сопоставления с ей подобными, либо включения в ранее существовавшее целое», «страна как оценка её текущего состояния, отношения к ней, результат / эмоциональный отклик на такую оценку»;

-

5) дальнейшие пересечения различных смысловых отношений приводят к уточнениям и детализации объединённых общей тенденцией выводных связей: приписываются подходящие конкретизирующие признаки, которые в зависимости от сформированного потенциального образца выводного контекста уточняют ракурс «видения» объекта.

Установленная прецедентная рамка ЭСП, очевидно, должна иметь примеры своей реализации, что и подтверждается приводимыми выше маркерами-ассоциатами, например, путём конкретизации места, субъекта, объекта, оценки и т.д. Отсюда предполагается, что индивид владеет развёрнутым «видением» объекта несмотря на ряд остающихся «в тени» характеристик. Мы обратили внимание, что часть ответов (6,7% от общего числа) содержат более одного ассоциата, которые являются тематически связанными и очерчивают частную проекцию ВК образного представления объекта. Этот факт позволил сформулировать ГИПОТЕЗУ 2: пример (контекст) реализации прецедентной рамки осмысления характеризуется структурной асимметрией благодаря смысловой выделенности какого-либо маркера.

Для проверки гипотезы Ии., чьи ответы содержали более одного ассоциата, было предложено оценить «смысловой вес» своих реакций, что привело к созданию последовательностей, где первое место чаще занимали слова конкретной семантики ( Крым – кризис – сочувствие; газ – война; Майдан – Крым - Новороссия ), реже - обобщённой ( бывшая часть СССР - славяне; страна -место рождения ) или имеющие оценочные коннотации ( радикалы – страх; хохлы – сало; Родина – сострадание ). В целом представление об объекте опирается на наиболее яркий маркер, который задаёт признак, отражающий перцептивно-когнитивно-аффективный характер выводных связей, что подкрепляется дополнительными обоснованиями, эксплицируемыми или остающимися «видимыми для себя». Цепочки маркеров отражают последовательность реальных событий / фактов ( Майдан – Крым – Новороссия ), взаимосвязи целого и части ( страна – место рождения ), факта / объекта и оценки его состояния, отношения к нему с переходом на иной фрагмент внутреннего образа мира ( Родина - сострадание; хохлы - сало ), имплицируя потенциально подходящий ВК как заданный в опыте образец формирование этой последовательности.

Третьим этапом в ходе 5 экспериментов с участием 630 Ии. стала проверка ГИПОТЕЗЫ 3 о причинно-следственной основе структуры ВК; обработано 679 реакций (часть Ии. дали более одного ответа) при 18 отказах. Набор объединённых общей темой стимулов (финансовый кризис, Украина, кредит, переговоры, помощь) позволил установить инвариантное наполнение структуры (универсальную формулу вывода): причинный компонент (сама причина и её характеризация) - мотив / потребность к изменению сложившейся ситуации и конкретизация действий - следствия этих действий. Эта структура подтвер- ждена частотностью места элемента в цепочке: Украина (101 реакция) – финансовый кризис (81) - кредит (45)- переговоры (66) - помощь (75).

Наличие инварианта структуры ВК предполагает, что у инферирующе-го субъекта в процессе многократной опоры на ЭСП сформировались оптимальные примеры задействования инварианта. Это предположение легло в основу ГИПОТЕЗЫ 4 о существовании потенциального выводного контекста (далее - пВК), «следами» которого являются компоненты ассоциативного поля, а также наличие схем его развёртывания. Для этого был проведён четвёртый этап экспериментов по заполнению пропусков в предложениях-стимулах, взятых из текстов и содержащих приведённые выше слова (участвовало 417 Ии, обработано 417 ответов, из них 32 отказа). Примером может стать стимул Страна находится на грани___и, по расчётам МВФ, ей __(в исходном тексте: … страна [Украина] находится на грани финансового коллапса и, по расчётам МВФ, ей потребуется минимум 40 млрд. долларов [8]).

Анализ полученных результатов показал, что, формируя ad hoc ВК посредством интеграции внешней и внутренней посылок (причинных компонентов), Ии. опираются на представление о смысловом содержании предложения, создавая внешнюю проекцию причинного компонента за счёт отбора ключевых доминант ( страна, на грани ). Формируя внутренний причинный компонент (ЭСП), респонденты не только опираются на общее смысловое отношение и релевантную прецедентную рамку образного представления объекта, но и принимают во внимание пВК, являющийся образцом «видения» потенциально возможного набора элементов, которые совпадают со «следами» ассоциативного поля стимула Украина ( кризис, распад, Крым, помощь и т.д.) схем их организации.

Результаты заполнения первого пропуска показывают, что, активируя ЭСП, Ии. интегрирует сложную выводную опору, где пВК переживания значения имеет определённые варианты развёртывания, опирающиеся на общий причинно-следственный инвариант. Совокупность ответов Ии. позволяет выделить следующее:

-

1) первая часть стимула рассматривается как причинный компонент благодаря наличию слова страна , содержащего обобщающий признак с топом «Объект», что в поверхностной структуре предложения определяется как подлежащее и имеет соответствующие маркеры грамматических характеристик (окончание именительного падежа существительных женского рода);

-

2) при опоре на внутренний пВК происходит конкретизация страны ( Украина / Россия ), что предполагает различия в оценке состояния, отношения, качеств. Например, Страна [Россия] находится на грани кризиса, нам необходимо восстановить былую экономическую мощь / Страна [Россия] находится на грани своего расцвета и, по расчётам МВФ, пик процветания России ещё впереди ; Страна [Украина] находится на грани краха, ей грозит дефолт ;

-

3) в зависимости от конкретизации причины ей приписываются определённые признаки, соответствующие прецедентной рамке «страна - оценка», т.е. находящаяся в затруднительном / устойчивом финансовом положении. Отрицательные оценочные характеристики имплицируются фразеологизмом на грани , задающим наличие «крайнего предела, за которым начинается что-то другое», прототипически понимаемое как ещё худшее: «на грани безумия, на

грани войны» [5: 139]. Ии. в целом используют эту рамку, подставляя слова кризис (64 реакций), финансовый / экономический (14), дефолт (20), распад (8) и т.д. Но в 6% ответов обнаружен переход к положительной оценке состояния: подъём, взлёт, успех и т.д., что связано с ожиданием преуспевания России.

Анализ путей заполнения второго пропуска позволил определить варианты общей формулы вывода, или схемы развёртывания пВК, которые выявляются в зависимости от той или иной прецедентной рамки:

-

1) прецедентная рамка «страна - часть» предполагает, что Ии. должны сформулировать некую последовательность фактов, событий, значимых реальных атрибутов (объектов, субъектов и т.д.), связанных с образным представлением о конкретной стране, фокусируясь тем самым на её перцептивнопредметной характеризации. Тип такого переживания значения в условиях внутреннего контекста мы определяем как сукцессивно-дескриптивный и связываем с реализацией схемы «причина - её характеризация», выделяемой из компонентов универсальной формулы вывода. Однако вербальные ограничения во внешнем контексте ( по расчётам МВФ ) едва ли позволяют осуществить реализацию данной схемы, что отразилось в ответах, среди которых только в 2% случаев зафиксирована её активация и то при вычёркивании Ии. названного выше внешнего ограничителя: страна находится на грани повышения цен, и учителям, врачам, пенсионерам живётся несладко / Страна находится на грани разрухи. Слава Богу, Россия успела принять нужные меры, и Крым теперь наш ). Вербализация итога опоры на ЭСП происходит за счёт настоящего / прошедшего времени глаголов в зависимости от временной отнесённости фактов / событий, составляющей потенциальный контекстуальный фон лексики с отрицательной коннотацией;

-

2) прецедентная рамка «страна - целостность» предопределяет тенденцию к обобщению и обобщённо-результирующий тип ЭСП. В данном случае реализуется схема «причинный компонент - следствие», отражающая обобщающее «видение» (31%) часто негативного развития событий как аналитически выведенный неотвратимый итог: … и, по расчётам МВФ, ей осталось недолго / 3 дня до краха / ей уже не помочь / грозит дефолт / предстоит финансовый коллапс и т.д.). Вербально такая опора на пВК передаётся настоящим / будущим временем глагола с признаком результативности в семантике ( осталось, грозит , предстоит ), а также лексикой с отрицательными коннотациями;

-

3) прецедентная рамка «страна - оценка» имплицитно задаёт тенденцию приоритетного статуса эмоционально-оценочного образного представления объекта, что позволяет опираться на уже сложившуюся оценку как возможность перехода к иному фрагменту внутреннего гипертекста. Такой переход в случае данного стимула связан с мотивом поиска путей улучшения негативно / положительно оцениваемого состояния объекта. Данный тип переживания рассматривается как поисково-прогностический (в 67% ответов) и предполагает схему «причинный компонент - мотив / потребность к изменению сложившейся ситуации и конкретизация действий»: … ей (Украине) надо помочь / нужно разумно провести мирные переговоры / необходимо перестроить экономику и т.д.). Вербально опора на пВК передана модальными глаго-

- лами надо, нужно; наречием необходимо, глаголами с признаком необходимости (понадобится, потребуется) в составе безличного предложения.

Отсюда потенциально сложившийся ВК как неотъемлемая часть сложной выводной опоры (ЭСП) предполагает наличие устойчивых смысловых элементов, касающихся конкретизации и характеризации по различным параметрам причинного компонента, его эмоционально-оценочного представления, мотивации и действий по достижению желаемого результата, а также формирование наиболее вероятного следствия. Развёртывание пВК определяется релевантными вариантами общей формулы вывода и типом ЭСП (способом динамического контекстуального осмысления знаний об объекте), которые коррелируют с общими перцептивно-когнитивно-аффективными тенденциями / рамками прецедентного образного представления объекта. При согласовании за счёт механизма встречного моделирования «видения» внешнего контекста (внешней проекции) и внутреннего пВК переживания Ии. осуществляют опору на последний и производят релевантное «домысливание» исходя из собственного опыта отбора необходимых контекстуальных условий, что приводит к вариативности понимания, а также игнорированию внешних «неподходящих», по их мнению, частей предложения.

Для проверки нашей гипотезы о неоднородности типов ЭСП, а также ГИПОТЕЗЫ 5 о мотивированности индивида следовать сложившимся внутренним установкам опоры на ВЗ был осуществлён пятый этап исследования, предполагавший установить связь между типом ЭСП и «Я-позицией» инфери-рующего субъекта (проведено 4 эксперимента с участием 554 Ии, обработано 554 ответа при 62 отказах). Одна из заданий заключалось в «достройке» предложения Если происходит финансовый коллапс, ... (участвовало 165 Ии, обработано 165 реакций, из них 30 отказов, т.е. 18% от общего число ответов). В данном стимуле вербально задан причинный компонент, в качестве которого постулируется факт наступления конечной стадии (коллапса) негативного развивающегося кризисного сценария, представление о котором должны продемонстрировать сами Ии.

Итоги эксперимента доказывают, что тип ЭСП связан с «Я-позицией» инферирующего субъекта, которая определяется как:

-

1) стратегия «Я-очевидец» (29% от числа реакций), коррелирующая с сукцессивно-дескриптивным типом ЭСП (... то в стране взлетают цены, и народ не получает денег / многие люди страдают / падает уровень жизни населения / начинается паника: демонстрации, протесты, ненависть и т.д.) при обращении к схеме «причина - её характеризация», задающей детализацию происходящего с помощью перечисления фактов негативного «видения» происходящего или выделения наиболее значимой характеристики. Вербализация компонентов пВК в этом случае выявляет наличие собирательных существительных ( люди, народ, население ), глаголов с признаком резкого изменения состояния ( взлетают, падают ), различных способов отрицания ( не, никто ), абстрактных существительных с негативным оценочным компонентом значения ( паника, ненависть, протест ) и т.д., что передаёт картину переживания события глазами субъекта-очевидца, всё видящего и чувствовавшего;

-

2) стратегия «Я-аналитик» (36%), связанная с обобщённорезультирующим типом, задаёт обобщённый вывод-переживание о сфере дея-

- тельности страны (… то всё это политика), утверждение неизбежного финала (… то жди беды / тяжёлых последствий не избежать / происходит хаос / наша страна его преодолеет и т.д.), а также может указать на отсутствие мотивации обсуждать проблемы (например, Украины, что было установлено посредством интервьюирования Ии.), либо нехватку экспертных знаний, связанных с пониманием специального текста. Основной схемой развёртывания пВК выступает «причинный компонент - обобщающее следствие», отражающей, что инферирующий субъект является анализирующим очевидцем происходящего, который, не прибегая к деталям и не раскрывая ход своих рассуждений, делает общее заключение по проблеме;

-

3) стратегия «Я-активный участник» (17%) коррелирует с поисковопрогностическим типом ЭСП. Такая стратегия отражает переход к новому фрагменту гипертекста с опорой на уже сложившуюся эмоциональнооценочную характеризацию причинного компонента. Как участник происходящего, неудовлетворённый составленной оценкой, инферирующий субъект активно ищет пути изменения, переходы к новому «видению» проблемы. Схема развёртывания включает «оценка причинного компонента - мотив / потребность к изменению сложившейся ситуации и конкретизация действий»: конкретизация России как страны, где финансовый коллапс потенциально возможен, предполагает ряд мер по его преодолению: …, покупай компас и убегай подальше от нас / найти новые рынки сбыта после санкций / нужны жёсткие меры и т.д. Эта схема может быть дополнена компонентом «следствие» в случаях перехода к новому эмоционально-оценочному «видению»: . „ то нужно что-то делать, так как очень жалко гибнущих людей.

Следовательно, ЭСП значения предстаёт сложно й динамич е-ской опорой , характеризуемой общностью смыслового отношения, переживание которого инферирующим субъектом соотносится с линиями внутренней обработки воспринимаемой информации, что позволяет выделить три основных направления установления выводных связей (перцептивное, когнитивное, аффективное) и соответствующий ракурс прецедентного «видения» образного представления об объекте (прецедентную рамку), или набор признаков, выделенных в ходе обретения опыта освоения знаний об объекте. Реализация данных признаков выявляется при изучении пВК, как представления о совокупности многих конкретных контекстов оперирования знаниями о языке и мире. Такой контекст имеет причинно - следственный структурный каркас , заданный рядом смысловых схем, он позволяет определить стратегии опоры на ЭСП, тип переживания значения слова как описание последовательности ряда объектов, фактов, событий, предметно-чувственных ощущений; обобщение, выведенное на базе реализуемого признака; эмоционально-оценочный итог, выступающий отправной точкой пересмотра существующих условий. Результатами активации пВК становятся маркеры вывода (наиболее яркие «следы»), ассоциируемые с вербально данным стимулом и составляющие психологическую структуру его значения.

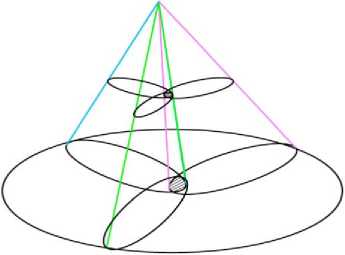

В целом интегративную выводную опору (ЭСП) можно представить графически на примере стимула Украина (см. рис. 1).

море место ро ждения Сева стополь

Новоро ссия (2)

Украина

быв шая часть России страна (20) славяне страна, граничащ ая с РФ

ЕС

СССР плодородная земля гривна (3) флаг галушки

Майдан (11) сало (11)

Киев (3) газ (3)

Дон басс (3) уголь (2)

Крым / Крымнаш(7) биатлон

весело помощь (3)

жалость (3)

сочувствие (4)

эмоции

гибель людей

t

результат

соседи

пВК

народ

Россия (3)

Тимошенко пВК Русь политика (4)

Порошенко

Единство п ВК

пВК

Сфера Место Объект пВК деятельности

' tl ^*

Сопос тавление Сфера

\ т дея тельности

война (32) конфликт (4) развал (5) плохо (6)

к ризис (9)

гибнущая в кризисе родная / Родина (3)

пВК

^ пВК

Качество

националисты (2) враг (3) хохлы (6) предатели братья (2) друг

Субъект

рецедентная смысловая рамка "Страна - часть"

Прецедентная смысловая рамка "Страна - целостность "

пВК

Состояние

ошение

Прецедентная смысловая рамка "Страна - оценка"

Топ "Объект"

Рис. 1. Структура эвиденциального смыслового переживания передаваемого стимулом Украина содержания

Представленная на рисунке структура сравнима с раскручивающейся спиралью, где основанием выступает динамическое смысловое отношение, определяющее смысловую направленность формируемого ЭСП и потенциальные ракурсы образного «видения» объекта, становление которых происходит вследствие поиска оптимальных комбинаций смысловых отношений, отвечающих линиям переработки индивидом знаний о мире и языке. Релевантный набор признаков, определяющих прецедентную смысловую рамку, предполагает, с одной стороны, возможность функционального задействования, что ведёт к формированию совокупных пВК как динамических «свидетельств» многократного переживания значения активным инферирующим субъектом. Гибкость такого совокупного контекстуального «бытия» даёт возможность быстро адаптироваться к различным вариациям внешнего вербального представления проблемы. С другой стороны, пВК выступает источником отбора релевантного признака и включения его в прецедентный набор (рамку), что отражено на рисунке двунаправленными стрелками. Доказательством того, что пВК формируется как набор потенциально соотносимых компонентов, организованных в соответствии с формулой вывода и ряда схем, является неоднократное совпадений элементов ассоциативного поля стимула и схожих вербальных вариантов в экспериментах по реконструкции пВК: гибель невинных людей – гибнущих людей; жалость – жалко; развал, кризис, помощь – надо помочь; беда – жди беды; Крымнаш – Крым теперь наш и т.д.).

Специфика текстового представления информации заставляет учитывать проекции внешнего (ключевые слова, представления о синтаксической структуре, функционально-стилистической неоднозначности) и внутреннего (релевантное ЭСП) причинного компонентов. Степень их близости, а также факт смысловой дивиантности выявляется ad hoc при формировании ВК посредством трёх моделей инференционного понимания.

Для проверки гипотезы проведёны эксперименты с 4 текстами-стимулами, что включало: 1) выделение ключевых слов; 2) формулирование основной мысли текста (общее число Ии. - 581 человек, проанализирована 581 проекция при 6 отказах). Одним из текстов для 153 Ии. (обработано 153 проекции при 3 отказах, т.е. 2% от числа всех проекций) было опубликованное в сети Интернет сообщение РИА Новости от 17.03.2015 г. о ситуации на Украине:

Надежды Петра Порошенко на щедрую финансовую поддержку Германии могут не оправдаться, пишет немецкое Handelsblatt. Издание отмечает, что президент Украины не просто так использует свое обаяние, ведь страна находится на грани финансового коллапса и, по расчетам МВФ, в будущем ей потребуется минимум 40 миллиардов долларов. Даже недавний кредит МВФ страну вряд ли спасет. Порошенко рассчитывает и на прямую помощь Германии, из-за чего немецкое издание окрестило Украину «дорогим другом» ФРГ. Handelsblatt приводит слова председателя Восточного комитета германской экономики Экхарда Кордеса, который заявил: «Финансовые потребности Украины огромны. Никто в одиночку не может стабилизировать страну – ни МВФ, ни США, ни ЕС. Они все должны сесть за стол переговоров, включая Россию» [8].

Модель минимального задействования ВЗ (49%) предполагает, что проекция внешнего причинного компонента, т.е. того, как Ии. «видит» смысловые опоры текста, во многом близка собственному опыту, представленному в виде ЭСП. Данная проекция характеризуется значительным количеством либо последовательно выделяемых ключевых слов (иногда целых предложений), либо отдельных элементов смыслового ряда ( сесть за стол переговоров, помощь Германии и т.д.). Полученные результаты показывают, что схожесть проекций внутреннего и внешнего причинных компонентов происходит вследствие: 1) общности ракурса «видения» объекта (прецедентной рамки), а также компонентов её заполнения и специфики значения ключевых слов, например, наличие эмоционально-оценочной специфики (негативной дляключевых слов Украина, коллапс, кредит , имплицирующих маркеры проблемы , разрушение экономики, рабство, долговая яма ; 2) совпадения типа ЭСП и синтаксической организации текста (последовательное описание экономического состояния Украины, мер по стабилизации, сомнений в их эффективности). Близость с сукцессивно-дескриптивным типом ЭСП приводит к созданию схожей последовательности с поправкой на субъективность компонентов ЭСП, что вербализуется рядом синонимических замен ( коллапс - кризис, крах; сесть за стол переговоров - поспособствовать решению ), изменением грамматического времени (настоящего на прошедшее, будущее), перестановками фактических сведений: У Украины огромные финансовые потребности. Она находится на грани финансового краха. Правительство Украины рассчитывает на финансовую помощь Германии. МВФ, США, Украина и Россия должны сесть за стол переговоров, так как никто в одиночку не сможет стабилизировать страну .

При наличии иных типов ЭСП Ии. демонстрируют селективное изъятие релевантных фрагментов, дополненных собственными обобщающе-результирующими выводами (У Украины финансовые потребность чрезмерно велики! / Украина – это уж слишком «дорогой друг». Стране нужна слишком щедрая финансовая помощь, которую она не получит и т.д.). Задействование поисково-прогностического типа ЭСП приводит к выделению информации о путях выхода из кризиса (Чтобы помочь Украине выйти из глубокого экономического кризиса, необходимо объединиться нескольким государствам, и России в первую очередь и т.д.). Наличие аффективных (в целом положительных) коннотаций у топонима Россия прогнозирует её ведущую роль в решении проблем Украины (России в первую очередь). Фиксируемые смысловые замены можно рассматривать как контекстуально синонимичные (требуется финансовая поддержка - требуется внимание в финансовой сфере; на грани финансового коллапса - критическое финансовое положение; никто в одиночку не может - совместными усилиями и т.д.). Приоритетное обращение к данной модели показывает, что для Ии. такой путь является более простым, они не пытаются самостоятельно искать причины кризиса на Украине, доверяя СМИ и фокусируясь на отдельных деталях, которые дополняются благодаря наличию ЭСП.

В отличие от первой, модель смыслового паритета (30%) предполагает лишь частичное совпадение внешнего и внутреннего причинного компонента: 1) обобщение знаний о событиях на Украине ( Описание экономической ситуации на Украине / О финансовых проблемах Украины и т.д.), опирающееся на обобщающее-результирующий тип ЭСП с вербализацией посредством лексики с обобщающей семантикой ( на грани финансового коллапса -нестабильная / сложная ситуация / обстановка ); 2) утверждение безнадёжности экономического положения Украины, распада государства ( Финансовый коллапс / крах Украины и т.д.); невозможности / отказе в помощи ( Украина в яме, и никто ей уже не поможет и т.д.). Задействуется лексика с сильными отрицательными коннотациями, соответствующая выводным полям стимулов Украина, кризис, кредит , отрицательные префиксы ( недоверие, нестабильная, невозможно ), преобладают глаголы с частицей не ; 3) обобщение о путях поддержки Украины ( Чтобы вывести Украину из кризиса, должен объединиться весь мир и т.д.), что вербализуется лексикой обобщающего характера ( мир, взаимодействие ), определительными местоимениями, образованными от них прилагательными ( весь, все, любой ); 4) тематическое обобщение всего спектра знаний об Украине ( Текст об Украине / Украина ), сфере деятельности государства ( Политика ), что отражает, по нашему мнению, низкую мотивированность Ии обсуждать проблемы Украины; 5) обобщённое мнение Ии, основанное на активации аффективных (положительных) выводных связей стимула Украина , что ведёт к трактовке любых сведений по проблемам страны как заранее провокационной; обобщающее-результирующего типа ЭСП и очевидности стратегии «Я-аналитик», отражающей собственное мнение Ии ( Показать зависимость и унижение Украины и т.д.).

Модель смыслового сдвига (19%) предполагает фокусировку на уже сложившейся оценке и переход к иному ЭСП. Такие сдвиги происходят, когда текст характеризуется Ии. как информативно неполный, не раскрывающий глубину подлинных причин. Стратегию Ии. можно назвать «Я-активный участник», который обладает необходимым объёмом знания и активной позицией по данной проблематике. Результаты позволили выявить следующие примеры смыслового сдвига: 1) боевые действия на Украине как препятствия разрешения кризиса (Финансовую помощь надо направлять на прекращение гражданской войны и т.д.); 2) взаимоотношения между странами: а) Украины и Германии (Основная мысль текста – о нестабильной ситуации Украины с Германией и т.д.); б) Украины, Запада и России (Россия является ключевым государством по решению проблем на Украине. Это понимают все, кроме самой Украины, которая хочет денег от Запада, стремящегося столкнуть наши государства и т.д.); 3) действия самой Украины или личность её президента (Да, дорого ты обходишься, ридна Украина! / Украина собственноручно загоняет себя в «могилу». Никто ей не поможет, хотя новоиспечённый президент П. Порошенко всеми силами старается найти деньги (а может он преследует только корыстные цели?) и т.д.).

Задействование этой модели сопровождается приписыванием отрицательных характеристик с привлечением большого количества экспрессивной и оценочной лексики, часто сниженной, грамматических конструкций (риторических вопросов, восклицаний), стилизацией под украинский язык, метафорическими ( Украина – страна чиновников ) и метонимическими замещениями (президент - Украина). С нашей точки зрения, переосмысления имеют языковые и неязыковые причины: наличие прецедентных имён, имплицирующих больше аффективных выводных связей, ЭСП, опирающиеся на социокультурные стереотипы.

Следовательно, представленные в настоящей статье результаты исследования ВЗ свидетельствуют, что:

-

1) назрела необходимость поиска междисциплинарных подходов изучения этого сложного феномена, одним из которых является психолингвистический. В рамках данного подхода была разработана новая научная концепция - теория эвиденциального смыслового переживания, - позволившая по-новому взглянуть на фундаментальные причинно-следственные отношения, лежащие в основе формирования процессов и продуктов познавательной и коммуникативной деятельности субъекта;

-

2) предложенный метод выводной контекстуализации позволил изучить глубинный уровень возникновения ВЗ, представленного как эвиденци-альное смысловое переживание значения единицы языка ощущающим, рефлексирующим, сочувствующим субъектом, накапливающим опыт подобных переживаний и использующим их как опору в ходе оперирования знаниями о мире и языке. Интеграция внешних (вербальных) и внутренних (эвиденциаль-но-смысловых) посылок-переживаний возможна благодаря механизму встречного моделирования и представлена в системе трёх моделей инференционного понимания, отражающих степень совпадения данного извне и внутренне сформированного;

-

3) предложенная оригинальная гипотеза о глубинных основах ВЗ даёт возможность выявить субъективно релевантный ракурс образного «видения» объекта, своеобразную признанную инферирующим субъектом правдоподобной прецедентную рамку, имплицирующую перцептивно-когнитивноаффективную специфику выводных связей, или признаков, которые индивид готов приписать воспринимаемому исходя из собственного опыта такого «видения». Подобная рамка позволяет утверждать наличие примера её заполнения как верифицированного деятельностью, оптимально подходящего потенциального выводного контекста, или своеобразной заготовки функционального представления знаний об объекте, т.е. способе «видения» (как последователь-

- ного описания, результирующего обобщения, поиска новых «взглядов» на проблему) и стратегиях выражения «Я-позиции» инферирующего субъекта;

-

4) выдвигаемая гипотеза нашла доказательство в ходе ряда экспериментов, итогом которых стола обработка 7897 реакций 2614 Ии., что позволило получить экспериментальное подтверждение сформулированным гипотетическим предположениям;

-

5) теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказано существование глубинного уровня формирования ВЗ, эвиденциальная природа накапливаемого активным субъектом опыта. Применительно к тематике исследования использованы результаты исследований Тверской психолингвистической школы, когнитивной лингвистики и психологии, прагматики, логики, что позволило обобщить современные тенденции изучения ВЗ, изложить основные положения наиболее значимых теорий и концепций, обосновать необходимость психолингвистического подхода к проблеме ВЗ, раскрыть глубинные истоки прототипических эффектов, а также предложить новый взгляд на проблему понимания значения единицы языка в естественно осуществляемой познавательной и коммуникативной деятельности;

-

6) сформулированные теоретические и практические обоснования выдвигаемой теории подтверждаются результатами внедрения метода выводной контекстуализации, разработанным алгоритмом формирования ЭСП, предполагают дальнейшие перспективы изучения специфики опоры на ВЗ при эви-денциально-смысловом переживании значения различных единиц языка, а также способствуют модернизации существующих моделей инференционного понимания, что позволяет рассматривать слово / текст не только как «луч», открывающий релевантный фрагмент образа мира, но как многолучевой прожектор, высвечивающий опору на общее смысловое отношение, устойчивый ракурс и контекст «видения» знаний об одном и том же фрагменте образа мира инферирующим субъектом (о голографической теории значения слова см.: [3]). Пересечение таких ракурсов «видения» является наиболее обобщённым образным представлением об объекте и пВК его функционирования. Графически модель многолучевого прожектора дана ниже (см. рис. 2).

Рис. 2. Модель «многолучевого прожектора».

Таким образом, фундаментальная причинно-следственная природа мышления человека даёт возможность формировать опыт собственного перцептивно-когнитивно-аффективного «видения» объекта, включая потенциаль- но выводимый контекст / образец его бытия, что позволяет осуществлять опору на продукты такого опыта в каждом новом акте познавательной и коммуникативной деятельности. Пересечение / совпадение подобных «свидетельств» у многих индивидов обеспечивает взаимопонимание и необходимое объяснение «для себя» стоящего за словом содержания.

Список литературы Основы теории эвиденциальности смыслового переживания значения индивидом

- Голубева О.В. О чём «молчит» слово?//Вестник Тверского гос. ун-та. Сер. Филология, 2014. №. 4. С. 222-229.

- Залевская А.А. Введение в психолингвистику: учебник для студентов. М.: Изд-во РГГУ, 1999. 382 с.

- Залевская А.А. Интерфейсная теория значения слова: психолингвистический подход. Лондон: IASHE, 2014. 179 р.

- Краткая философская энциклопедия; ред-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. М.: Изд. группа «Прогресс», 1994. 576 с.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1963. 900 с.

- Longman Dictionary of Contemporary English. London: Longman, 1992. Vol. 1, 2. 1229 p.

- Wang Y. On cognitive Models of causal inferences and causation networks//International Journal of Software Science and Computational Intelligence. 2011. Vol. 3(1). Pр. 50-60.

- URL: http://ria.ru/world/20150317/1053090524.html.