Особенности адаптации нервно-мышечного аппарата бадминтонистов к асимметричным нагрузкам в тренировочном процессе

Автор: Румянцева Эльвира Римовна, Тарасова Елена Владимировна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить параметры электромиографии мышц предплечья передней группы при различных состояниях у бадминтонистов. Материалы и методы. Проведено обследование 40 бадминтонистов и 49 юношей, не занимающихся спортом. Испытуемые были разделены на 3 группы: второе детство (8-12 лет), подростковый возраст (13-16 лет) и юношеский возраст (17-21 год). Методом исследования являлась поверхностная электромиография (ЭМГ). Был проведен сравнительный анализ суммарной биоэлектрической активности мышц предплечья передней группы (musculus brachioradialis) ведущей и неведущей руки в трех состояниях: фоновый замер, произвольное напряжение и произвольное расслабление. Результаты. У бадминтонистов всех возрастных групп наблюдается увеличение напряжения мышц предплечья на фоне интенсивной двигательной нагрузки. Также во всех трех исследуемых состояниях выявлена мышечная асимметрия рук, особенно проявляющаяся в подростковом и юношеском возрастах. Заключение. Мышечная асимметрия рук у юношей контрольной группы проявляется только в покое и при произвольном расслаблении. У бадминтонистов асимметрия увеличивается с ростом спортивного стажа и с усилением тренировочных нагрузок специальной направленности. Можно предположить, что результативность спортсмена во многом определяется наличием асимметрии.

Асимметричные двигательные нагрузки, бадминтон, нервно-мышечный аппарат, биоэлектрические потенциалы мышц, адаптация к мышечным нагрузкам

Короткий адрес: https://sciup.org/147233630

IDR: 147233630 | УДК: 612.816.3 | DOI: 10.14529/hsm200408

Текст научной статьи Особенности адаптации нервно-мышечного аппарата бадминтонистов к асимметричным нагрузкам в тренировочном процессе

Введение. Известно, что в бадминтоне двигательные нагрузки носят асимметричный характер, спортсмену приходится находиться в вынужденной асимметричной позе. Это может приводить к развитию функциональной асимметрии в работе отдельных систем организма спортсмена [4, 6, 8, 9]. Например, столь выраженная моторная асимметрия ведет к односторонней гипертрофии и асимметрии нервно-мышечной проводимости мышечных групп, перераспределению крови в периферическом сосудистом русле к доминантной стороне тела. Все это отражается на биомеханике двигательных действий, функциональной активности как отдельных систем, так и целостного организма спортсмена [1, 3, 13].

На сегодняшний день ранняя специализация игроков в спортивном бадминтоне особенно распространена, что ведет к увеличению интенсивности и объема тренировок, календарей соревнований. Асимметричная двигательная нагрузка в раннем возрасте может спровоцировать возникновение нарушений опорно-двигательного аппарата, которые могут проявиться в виде острых повреждений в период соревнований [2, 5, 7, 14].

Для изучения особенностей мышечной системы и оценки двигательной деятельности в физиологии спорта широко применяется метод электромиографии (ЭМГ), представляющий собой запись электрической активности мышечных групп при разных состояниях. Благодаря данному методу можно дать функциональную оценку нервно-мышечного аппарата и тем самым судить о способности спортсмена к произвольной регуляции движения [8, 12, 14].

Цель исследования – изучить параметры электромиографии мышц предплечья передней группы при различных состояниях у бадминтонистов.

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 40 бадминтонистов различного возраста, которые были разделены на 3 группы в соответствии с возрастной периодизацией развития, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АН СССР (1965): второе детство (8–12 лет) –

16 человек, подростковый возраст (13–16 лет) – 13 человек и юношеский возраст (17–21 год) – 11 человек. Внутри каждого возрастного периода спортсмены были разделены в соответствии со своим уровнем спортивной квалификации – низкая и более высокая (от спортсменов, не имеющих квалификации, до МС России). Данные периоды соответствуют этапам подготовки: начальный, тренировочный, совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. В контрольную группу вошли 49 испытуемых, не занимающихся спортом. Все испытуемые были правшами . Исследования проводились в течение годичного тренировочного цикла подготовки в подготовительном и переходном периодах.

Методом исследования являлась поверхностная электромиография (ЭМГ). Исследование выполнялось на 2-канальном электронейромиографе «Синапсис» (г. Иваново) [10]. В каждой группе был проведен сравнительный анализ суммарной биоэлектрической активности мышц предплечья передней группы (musculus brachioradialis) ведущей и неведущей руки в трех состояниях: фоновый замер, произвольное напряжение и произвольное расслабление.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием компьютерной программы Microsoft Excel и пакета анализа STATISTICA 8.0. Вычислялись среднеарифметические значения исследуемых показателей (М) и стандартная ошибка среднего (m). Применялись методы: для сравнения двух независимых выборок – критерий Манна – Уитни, для сравнения двух связанных выборок – Т-критерий Вилкоксона.

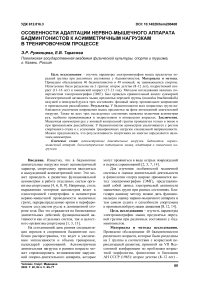

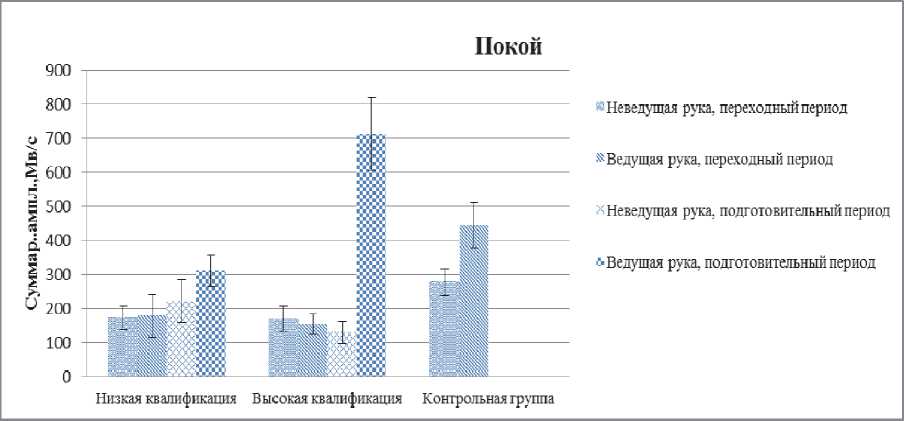

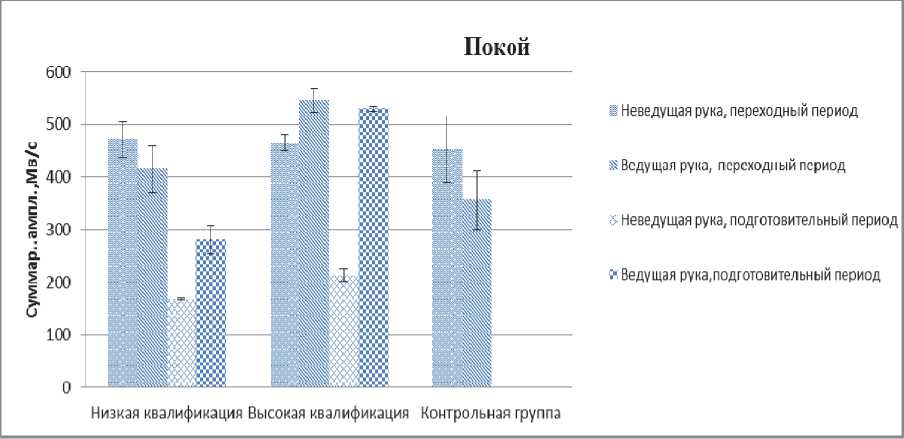

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ данных суммарной амплитуды сигнала (Мв/с) мышц предплечья ведущей и неведущей руки у мальчиков 8–12 лет при фоновых замерах показал более низкие значения показателя ведущей руки – 231,23 ± 56,23 относительно данных неведущей – 436,11 ± 43,19 (р < 0,05) (рис. 1). У группы испытуемых, не занимающихся спортом, усиление биоэлектрического сигнала при напряжении наблюдалось в обеих руках. В неведущей – среднегрупповые значения были выше в 1,13 раза, но они не имели статистической достоверности (р > 0,05). Значения суммарной амплитуды мышц предплечья в состоянии произвольного расслабления соответствовали средним значениям состояния покоя.

В переходный период годичного цикла подготовки у бадминтонистов локальная мышечная асимметрия между ведущей и неведущей руками наблюдалась у спортсменов, имеющих массовый разряд: при фоновых замерах электроактивность мышц предплечья неведущей конечности была выше в 2,05 раза, в состоянии произвольного расслабления – в 1,71 раза, а в состоянии напряжения значения ведущей конечности были выше в 1,43 раза (р < 0,05). У бадминтонистов, не имеющих спортивных разрядов, в состояниях произвольного напряжения и при фоновых замерах мышечная асимметрия не наблюдалась (р > 0,05), тогда как при расслаблении амплитуда сигнала в неведущей конечности усилилась в 2,16 раза (р < 0,05).

Во время тренировочной нагрузки у бадминтонистов всех групп асимметрия мышц рук не была выражена, однако относительно среднегрупповых данных переходного периода увеличение суммарной амплитуды ЭМГ наблюдается при произвольном расслаблении и в состоянии покоя.

Среднегрупповые данные бадминтонистов-разрядников при фоновых замерах и при произвольном расслаблении достоверно ниже показателей мальчиков, не имеющих спортивных разрядов (р < 0,05). При произвольном напряжении амплитуда ЭМГ ведущей конечности сильнее, чем у сравниваемых групп (р < 0,05).

Таким образом, выявленные особенности суммарной амплитуды сигнала позволяют предположить, что в данном возрасте у бадминтонистов 8–12 лет во время тренировочного процесса ведущая и неведущая рука выполняют одинаковую по мощности мышечную работу. Но наличие напряжения и отсутствие навыков к произвольному расслаблению приводит к утомлению юных бадминтонистов.

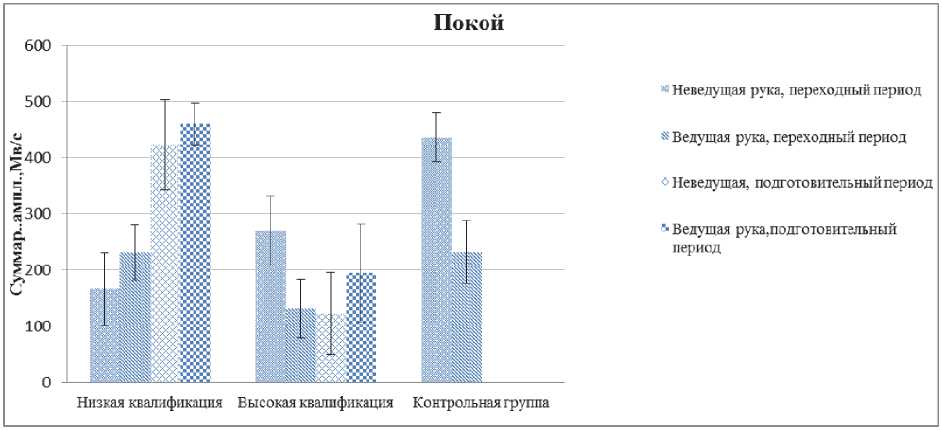

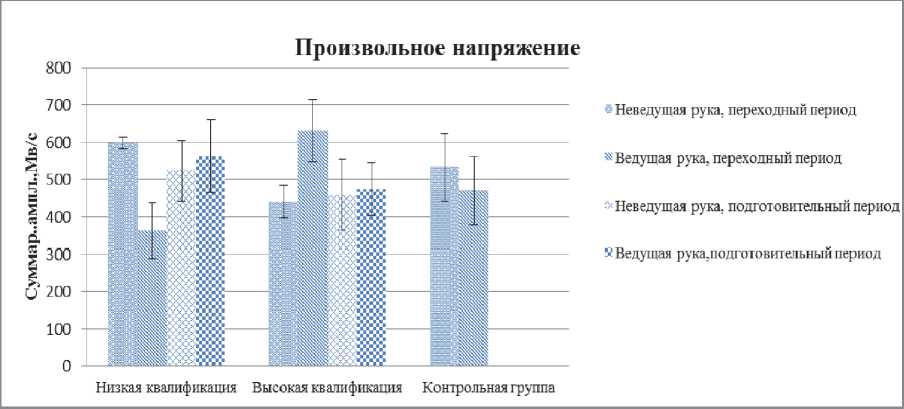

У юношей подросткового возраста группы контроля преобладание ведущей руки становится более выраженным. Так, в состоянии покоя наблюдается более высокая амплитуда суммарного сигнала ведущей руки и более низкая – неведущей (59,88 % и 46,98 % соответственно), чем у мальчиков 8–12 лет (р < 0,05) (рис. 2). Но стоит отметить, что ведущая рука находится постоянно в состоянии повышенного тонуса. Данные, полученные при произвольном напряжении и произвольном расслаблении, не выявили статистически достоверных различий относительно показателей покоя (р > 0,05).

ДОС

Произвольное расслабление

60С

БОС

* Неведущая рука, переходный период

^Ведущая рука, переходный период

•>< Неведущая рука, подготовительный период л В едущая рука, подготовительный период

Низкая квалификация Высокая квалификация Контрольная группа

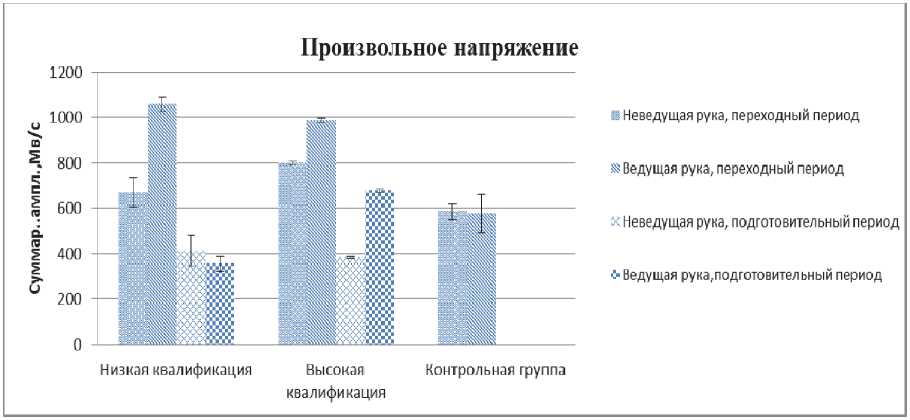

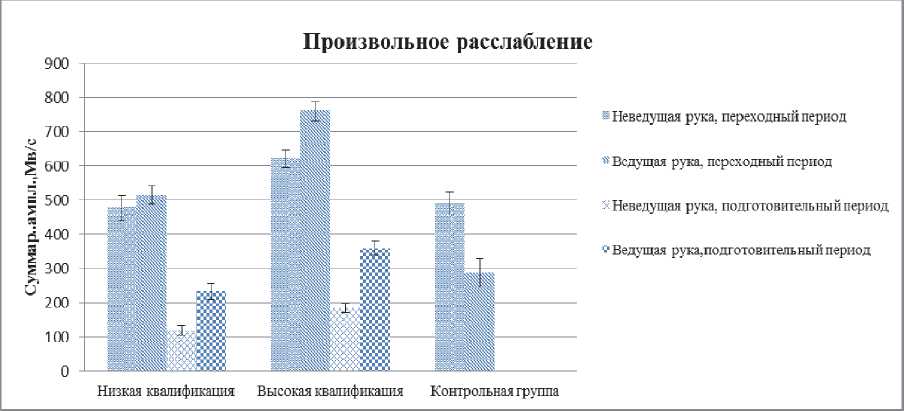

Рис. 1. Суммарная амплитуда сигнала биоэлектрической активности мышц предплечья ведущей и неведущей руки у испытуемых группы второго детства

Fig. 1. The total amplitude of bioelectric activity of the forearm muscles of the dominant and non-dominant arms in the subjects ages 8–12

Рис. 2. Суммарная амплитуда сигнала биоэлектрической активности мышц предплечья ведущей и неведущей руки у испытуемых подросткового возраста

Fig. 2. The total amplitude of bioelectric activity of the forearm muscles of the dominant and non-dominant arms in the subjects ages 13–16

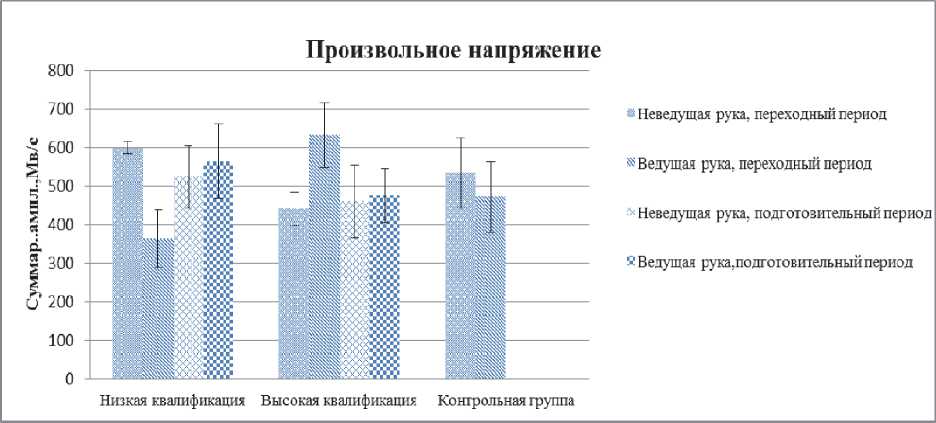

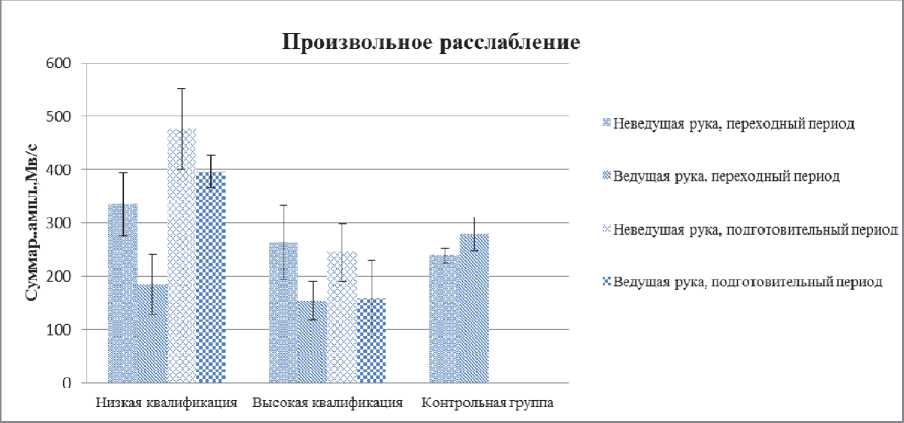

Рис. 3. Суммарная амплитуда сигнала биоэлектрической активности мышц предплечья ведущей и неведущей руки у испытуемых юношеского возраста

Fig. 3. The total amplitude of bioelectric activity of the forearm muscles of the dominant and non-dominant arms in the subjects ages 17–21

У бадминтонистов всех исследуемых групп подросткового возраста в переходном периоде подготовки как в покое, так и при произвольном расслаблении выявлены более низкие показатели суммарной мышечной активности по сравнению с юношами, не занимающимися спортом (р < 0,05).

Данный факт может быть следствием долговременной адаптации к физическим нагрузкам, поскольку тренированный организм в состоянии покоя функционирует в более экономичном режиме [11]. Кроме того, полученные данные указывают на отсутствие мышечной асимметрии рук у обследованных бадминтонистов обеих групп при отсутствии тренировочных нагрузок.

В подготовительный период у спортсменов массовых разрядов наблюдалось усиление суммарной амплитуды сигнала во всех исследуемых состояниях относительно данных, полученных в переходный период.

У бадминтонистов более высокой квалификации электрическая активность мышц ведущей и неведущей руки характеризовалась выраженной асимметрией (р < 0,05). Кроме того, амплитуда сигнала мышц ведущей руки была стабильно высокой и не отличалась при различных состояниях, что, по-видимому, указывает на их напряжение.

У юношей 17–21 года, не занимающихся спортом, мышечной асимметрии рук не выявлено, но по сравнению с данными групп второго детства и подросткового возраста наблюдалось значительное усиление суммарного сигнала (рис. 3). У бадминтонистов более низкой спортивной квалификации при отсутствии тренировочной нагрузки асимметрия с усилением сигнала в ведущей конечности проявляется только при произвольном напряжении (ведущая рука – 1058,09 ± 31,22; неведущая рука – 669,82 ± 63,23) (р < 0,05).

Известно, что суммарная амплитуда сигнала при произвольном напряжении мышц отражает количество активных двигательных единиц в данный момент времени. Столь значительное увеличение сигнала при напряжении у данной группы может указывать на развитие механизмов произвольной регуляции движений.

У спортсменов, имеющих звание мастера спорта России, среднегрупповые данные между тремя исследуемыми состояниями нивелируются (р > 0,05). Во время нагрузки у всех исследуемых бадминтонистов асимметрия про- является как при фоновых замерах, так во время напряжении и расслабления (р < 0,05).

В переходном периоде результаты биоактивности мышц в ведущей руке у бадминтонистов как низкой, так и более высокой квалификации при расслаблении выше, чем у таковых в группе контроля, в 1,79 и 1,47 раза соответственно (р < 0,05).

Суммарная амплитуда сигнала ведущей руки квалифицированных бадминтонистов превышала среднегрупповые значения спортсменов более низкой спортивной квалификации: в состоянии покоя – в 1,88 раза, при произвольном напряжении – в 1,91 раза и при произвольном расслаблении – в 1,54 раза (р < 0,05). Следовательно, чем выше уровень спортивного мастерства бадминтониста, тем более выражена мышечная асимметрия рук.

Заключение. Между ведущей и неведущей руками асимметрия мышц предплечья у юношей контрольной группы всех возрастов проявляется в состоянии покоя и при произвольном расслаблении. В подростковом возрасте суммарная амплитуда сигнала усиливается в состоянии напряжения.

У всех обследуемых бадминтонистов интенсивная нагрузка в тренировочном процессе вызывает всплеск биоэлектрической активности при фоновых замерах и при произвольном расслаблении, что, по-видимому, указывает на развитие утомления локальных мышечных групп и, как следствие, на проявление мышечной асимметрии рук.

Таким образом, поверхностная электромиография может являться эффективным методом в изучении влияния тренировочных нагрузок на организм бадминтониста, а полученные в ходе исследования данные могут быть предложены в качестве тестовых для определения способности к произвольному управлению движениями.

Список литературы Особенности адаптации нервно-мышечного аппарата бадминтонистов к асимметричным нагрузкам в тренировочном процессе

- Абрамова, Т.Ф. Особенности поддержания вертикальной стойки у спортсменов различных специализаций / Т.Ф. Абрамова, В.В. Арьков, В.В. Иванов // Вестник спортивной науки. - 2008. - № 4. - С. 64-69.

- Бакуменко, С.А. Функциональный профиль асимметрии у спортсменов-армресле-ров / С.А. Бакуменко, Я.Е. Бугаец // Тезисы докладов XXXIV науч. конф. студентов и молодых ученых вузов Южного федер. округа. Ч. 1. - Краснодар, 2007. - С. 9-10.

- Балкарова, Е.Ю. Динамика мышечных асимметрий в условиях физических нагрузок / Е.О. Балкарова, Е.Ю. Блюм // Вестник восстановит. медицины. - 2008. - № 6. - С. 81.

- Бердичевская, Е.М. Компьютерная стабилография в исследовании функциональных асимметрий в стрелковом спорте / Е.М. Бердичевская // Известия ЮФУ. Технические науки. - 2008. - № 6. - С. 120-123.

- Забалуева, Т.В. Профилактика и коррекция нарушений осанки школьников на занятиях различными видами спорта / Т.В. Забалуева // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лес-гафта. - 2007. - № 9. - С. 41-45.

- Иоффе, М.Е. Природа функциональной моторной асимметрии у животных / М.Е. Иоффе, Е.В. Плетнева, И.С. Сташкевич // Функциональная межполушарная асимметрия. - М.: Науч. мир. - 2004. - С. 80-97.

- Клестов, В. В. Особенности показателей осанки детей, занимающихся спортом / В.В. Клестов, Л.М. Белозерова // Лечебная физкультура и спортивная медицина. - 2012. -№ 9 (105). - С. 14-17.

- Корягина, Ю.В. Биомеханический и электромиографический анализ работы опорно-двигательного аппарата спортсменов при выполнении тяжелоатлетических упражнений / Ю.В. Корягина, С.В. Нопин, Г.Н. Тер-Акопов // Наука и спорт: современные тенденции. - 2020. - Т. 27. - № 2. - С. 58-66.

- Кудряшова, Ю.А. Функциональный профиль асимметрии у квалифицированных спортсменов, специализирующихся в фехтовании / Ю.А. Кудряшова, Е.М. Бердичевская, B.В. Мартынов // Физическая культура, спорт - наука и практика. - 2015. - № 2. - C. 47-50.

- Николаев, С.Г. Практикум по клинической электромиографии. - Изд. второе, перераб. и доп. - Иваново: Иванов. гос. мед. академия. - 2003. - 264 с.

- Платонов, В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов / B.Н. Платонов. - М. : Спорт, 2019. - 656 с.

- Проблемы и перспективы подготовки высококвалифицированных пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата / Э.Р. Румянцева, А.А. Строкин, Л.А. Бордуко-ва, Р.Р. Махмутова // Теория и практика физ. культуры. - 2013. - № 7. - С. 38-43.

- Седоченко, С.В. Влияние вида спорта на особенности функциональных мышечных асимметрий у фехтовальщиков и теннисистов / С.В. Седоченко, Г.Н. Германов, И.А. Сабирова // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лес-гафта. - 2015. - № 2 (120). - С. 139-143.

- Черногоров, Д.Н. Методика коррекции асимметрии в физическом развитии спортсменов, занимающихся армспортом / Д.Н. Черногоров, Ю.А. Матвеев, В.С. Беляев, Ю.Л. Тушер // Вестник Москов. гор. пед. ун-та. Серия: Естественные науки. - 2016. - № 3. - C. 56-70.