Особенности адаптационных механизмов у детей с хроническим пиелонефритом

Автор: Сабирова А.В., Маценко А.А., Волосников Д.К., Жуковская Е.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 39 (172), 2009 года.

Бесплатный доступ

Для оценки мы использовали адаптационный потенциал по P.M. Баевскому, тест Спилберга-Ханина, пробу Мартинэ-Кушелевского. В результате исследования выявили тенденцию к снижению адаптационных механизмов сердечно-сосудистой системы у детей с хроническим пиелонефритом.

Адаптация, адаптационный потенциал, хронический пиелонефрит, уровень личностной тревожности

Короткий адрес: https://sciup.org/147152652

IDR: 147152652 | УДК: 616.61-002.3-053.2-06:616.891

Текст научной статьи Особенности адаптационных механизмов у детей с хроническим пиелонефритом

Актуальность. В последние годы исключительно большое значение придается теоретической и практической разработке проблемы адаптации, основателем которой был Ганс Селье. Данные исследования в настоящее время проводятся во многих физиолого-медицинских областях и включают изучение адаптации в спорте, гигиене, социуме и при различных патологических состояниях [4, 8, 9, 10]. Под адаптацией понимают форму приспособления, при которой деятельность функционирующих систем направлена на поддержание относительного гомеостаза и сохранение оптимальных форм взаимодействия организма и среды в изменившихся условиях [2, 7]. В рамках таких условий существенная роль принадлежит формирующимся свойствам организма и личности. Большую роль в развитии адаптационных процессов играют такие факторы, как уровень тревожности и физической активности. Практика показывает, что у лиц с высоким уровнем тревожности способность к любой адаптации снижена как со стороны психических, так и физиологических ее составляющих. А в условиях гипокинезии рано появляются атипические реакции даже на небольшие нагрузки, ухудшается адаптационный потенциал системы кровообращения, снижается уровень физического состояния. Это усугубляется наличием любого длительно текущего заболевания [1]. С этих позиций представляется актуальным рассмотрение вопросов, касающихся исследования адаптационных возможностей у детей с хронической патологией [5]. Переход от состояния здоровья к болезни проходит ряд стадий, на которых организм пытается приспособиться к новым для него условиям существования путем изменения уровня функционирования и напряжения регуляторных механизмов. Прежде чем сформируется патологический процесс, нормальные адаптационные реакции уступают место механизмам компенсации, которые являются по сути маркерами предпатологии. В качестве фундаментального звена долговременной адаптации организма выступает активизация образования митохондрий вследствие дефицита макроэргов и увеличения мощности системы окислительного ресинтеза АТФ на единицу клетки. Таким образом, основным механизмом адаптации, который доступен для контроля, является энергетический механизм [2]. За последние годы значительно возрос интерес к функциональным пробам с дозированной нагрузкой с последующей качественной и количественной оценкой полученных результатов. На современном этапе ведущее место занимают методы исследования сердечно-сосудистой системы, выступающей в роли индикатора целостного организма [3, 11].

Цель и задачи исследования. Целью данной работы явилось изучение состояния адаптационного потенциала системы кровообращения и уровня личностной тревожности у детей с хроническим пиелонефритом. Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 1) изучить двигательную и статическую активность данной категории детей; 2) оценить адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы и уровень личностной тревожности; 3) провести сравнительную оценку этих показателей с группой здоровых детей.

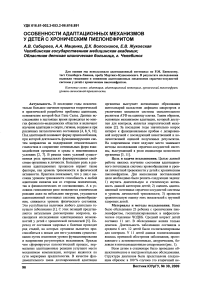

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 23 ребенка с хроническим пиелонефритом, госпитализированных в нефрологическое отделение ЧОДКБ. Средний возраст детей составил И лет. В обследование вошли только девочки. Длительность заболевания составила в среднем б лет. 12 детей были госпитализированы для контроля. У 11 детей данная госпитализация явилась причиной обострения заболевания, протекающего с астеновегетативным, дизурическим, болевым и интоксикационным синдромами (рис. 1).

Всем детям в стационаре было проведено общеклиническое и инструментальное обследования. Структура диагнозов была представлена следующим образом: в 100 % случаев это вторичный не-

М интоксикационный ’■ болевой □ дизурический □ астено-вегетативный

Рис. 1. Синдромы, сопровождающие обострение хронического пиелонефрита обструктивный пиелонефрит, латентное течение наблюдалось у 12 детей, рецидивирующее - у 11 детей. Диагнозы были выставлены с учетом жалоб при поступлении в стационар, данных анамнеза и объективного обследования. Длительность госпитализации в среднем составила 14 дней. В структуре причин, приведших к развитию хронического пиелонефрита, ведущее место занимала врожденная патология почек. Группу контроля составили практически здоровые дети (1 и 2 группа здоровья), учащиеся средней общеобразовательной школы № 17 г. Челябинска. Подбор мы проводили методом парных выборок по возрасту и полу. Методы исследования, которые мы применили, были следующие:

-

1. Оценка адаптационного потенциала системы кровообращения по Р.М. Баевскому (1979 г.). Мы учитывали следующие показатели: возраст, массу тела, рост, артериальное давление систолическое и диастолическое, частоту пульса. Расчет производился по формуле:

-

2. Оценка адаптационного потенциала сердечнососудистой системы с помощью пробы Мартинэ-Кушелевского (20 приседаний за 30 секунд). Оценка результатов пробы проводилась: а) по степени изменения частоты сердечных сокращений, дыхания и показателей артериального давления тотчас же после нагрузки; б) по времени возвращения показателей к исходным величинам. В норме после функциональной пробы отмечается учащение частоты сердечных сокращений на 25-50 % по отношению к исходной величине, дыхания - на 4-6 дыханий в 1 минуту, повышение систолического давления на 5-15 мм рт. ст., диастолическое не меняется или снижается на 5-10 мм рт. ст.. Воз

-

3. Анкетирование с целью изучения двигательной и статической активности.

-

4. Тест С.П. Спилберга в модификации А.П. Ханина, предусматривающий оценку реактивной и личностной тревожности. Реактивная тревога - это состояние, возникающее в ответ на действие или событие, она не устойчива во времени. Во втором случае тревога характеризуется относительно устойчивой склонностью человека воспринимать угрозу своему «я» в различных ситуациях и реагировать на них усилением тревоги. Именно эта часть и определяет особенности течения адаптационного процесса. Существует определенный «нормальный» уровень тревоги, являющийся важнейшим адаптивным механизмом, без которого невозможно само существование человека. Усиление тревоги является одной из основных жалоб при расстройстве адаптации и сопровождается выраженными вегетативными реакциями, что становится особенно болезненным при неразвитом навыке ассимилировать эмоции и приспосабливаться к ним. У детей и подростков данный аспект приобретает особо актуальное значение. Такие симптомы, как тревога и депрессия, могут приводить к так называемым вторичным нарушениям, обусловленным реакциями личности на болезнь. При этом вторичные нарушения могут быть более стойкими и способствовать развитию невротической фиксации.

АП = 0,011ЧП + 0,014-АДс + 0,008-АДд +

+ 0,014 В + 0,09МТ - (0,009-Р + 0,27), где АП - адаптационный потенциал; В - возраст, лет; МТ - масса тела, кг; Р - рост, см; АДс - артериальное давление систолическое, мм рт. ст.; АДд -артериальное давление диастолическое, мм рт. ст.; ЧП - частота пульса в 1 минуту. Достоинство указанного диагностического подхода заключается в том, что быстро и без больших затрат выявляются лица с напряжением механизмов адаптации, с целью дальнейшего углубленного их обследования и, при необходимости, проведения оздоровительных мероприятий.

вращение всех показателей к исходным величинам наблюдается в течение 2-3 минут. Общее самочувствие должно оставаться хорошим.

Таким образом, значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого внимания [5]. Для статистического анализа мы использовали непараметрические методы исследования с вычислением критерия кси-квадрат. Результаты расценивались как статистически значимые при величинах достигнутого уровня достоверности менее 0,05.

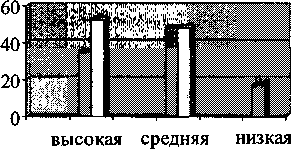

Результаты исследования. По результатам изучения двигательной и статической активности нами не отмечено достоверных различий. Среднее значение в основной группе детей 8 баллов, а в контрольной -12 баллов. Высокие показатели физической активности были отмечены у 8 детей основной группы и 12 обследованных контрольной группы, что составляет 34,8 % и 52,2 % соответственно.

Проблемы здравоохранения

Низкие показатели физической активности мы зарегистрировали только у 4 детей основной группы. У остальных детей мы наблюдали средние показатели физической активности. Таким образом, четко прослеживается более низкая физическая активность у детей основной группы (рис. 2).

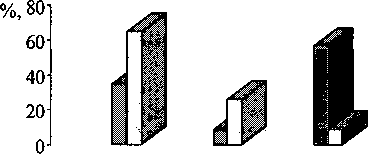

При оценке адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы напряжение механизмов адаптации испытывают 8 детей основной группы и 15 детей контрольной группы, что составляет 34,8 % и 65,2 % соответственно. Неудовлетворительная адаптация была отмечена у 2 детей основной группы и 6 детей контрольной (8,7 % и 26,0 % соответственно). Срыв механизмов адаптации зарегистрирован у 13 обследованных основной группы и 2 - контрольной (56,5 % и 8,7 % соответственно) (рис. 3).

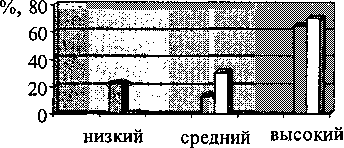

Показатели пробы Мартинэ-Кушелевского расценивались как высокие у 15 детей основной группы и 17 детей контрольной, что составило 65,2 % и 73,9 % соответственно. Средние показатели отмечались у 2 обследованных основной группы (8,7 %) и 8 - контрольной (26,1 %). Низкие показатели наблюдались у 4 обследованных, что составило 26,1 % (рис. 4).

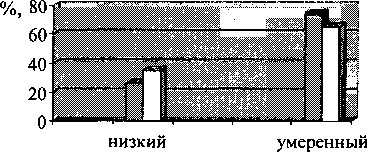

Таким образом, мы зарегистрировали достоверное снижение адаптационных механизмов в основной группе детей. По результатам проведения теста Спилберга-Ханина наибольший процент детей обеих групп имеет умеренную тревожность, что является положительным моментом, поскольку определенный уровень тревожности естественная и обязательная особенность активной личности (рис. 5).

В основная группа

-

□ контрольная группа

Рис. 2. Оценка физической активности детей основной и контрольной групп

напряжение неудовлетво срыв рительная

® основная группа

-

□ контрольная группа

Рис. 3. Оценка адаптационного потенциала системы кровообращения

Ш основная группа

-

□ контрольная группа

Рис. 4. Оценка показателей пробы Мартинэ-Кушелевского

Ш основная группа

-

□ контрольная группа

Рис. 5. Оценка показателей уровня личностной тревожности по шкале Спилберга-Ханина

Данные показатели говорят об отсутствии психосоматики в данном случае.

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

-

1. У детей с хроническим пиелонефритом отмечается тенденция к снижению адаптационного механизма сердечно-сосудистой системы.

-

2. В основной группе детей показатели пробы Мартинэ-Кушелевского имеют тенденцию к снижению.

-

3. Физическая активность способствует поддержанию адаптационного потенциала сердечнососудистой системы на должном уровне.

-

4. Состояние личностной тревожности соответствует умеренному уровню как в основной, так и в контрольной группах.

Простота методики и ее высокая информативность позволяет надеяться на ее внедрение в клиническую практику для выявления парафизио-логических состояний и проведение реабилитационных мероприятий, что будет способствовать повышению социальной и биологической адаптации детей с хроническими заболеваниями. Особого внимания должна заслуживать профилактика невротических расстройств, развивающихся на фоне заболевания, для чего необходимо четко объяснять пациенту механизмы его заболевания и четко проводить фармакотерапию.

Список литературы Особенности адаптационных механизмов у детей с хроническим пиелонефритом

- Агаджанян Н.А. Адаптационная медицина и здоровье/Н.А. Агаджанян//Вестн. Уральской мед. академической науки. -2005. -№ 2. -С. 10-18.

- Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология/Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. ~ Ростов н/Д., 2000. -С 49-51.

- Аспекты адаптации. Критерии индивидуальной адаптации. Закономерности и управление: сб. науч. тр./под ред. А.Г. Кочеткова. -Н. Новгород, 2001. -204 с.

- Соколов А.В. Использование системного подхода в оценке адаптационных возможностей больных с хронической дыхательной недостаточностью/А.В. Соколов, М.М. Лапкин//Рос. медико-биол. вестн. -1994. -№ 1/2. -С. 20-25.

- Казначеев В.П. Донозологическая диагностика в практике массовых обследований населения/В.П. Казначеев, P.M. Баевский, А.П. Берсенева. -Л., 1980. -207 с.

- Карелин А.А. Психологические тесты/А. А. Карелин. -2003. -Т. 1.-273 с.

- Васильков А.А. Метод оперативного контроля за адаптационными реакциями организма человека/А.А. Васильков//Теория и практика физической культуры. -2006. -№ 8. -С. 31-32.

- Васильев А.В. Применение афобазола в комплексном лечении расстройств адаптации/А.В. Васильев, А.Ю. Полторак, СВ. Поляков//Психиатрия и психофармакотерапия. -2007.

- Проблемы адаптации детского и взрослого организма в норме и патологии: сб. ст./АН ССР лечебно-консультационный Совет; Иван. гос. мед. ин-т им. А.С. Бубнова; отв. ред. В.Н. Захаров. -М, 1990.-171 с.

- Сухарев А.Г. Формирование адаптационных возможностей организма детей и подростков/А.Г. Сухарев//Вестн. РАМН. -2006. -№ 8. -С. 15-18.

- Хоружев А.Г. Методы оценки физической работоспособности и функционального состояния сердечно-сосудистой системы в медицине и физиологии/А.Г. Хоружев. -Челябинск, 1993. -88 с.