Особенности адаптогенного действия гипохлорита натрия при острой гипоксии, физической нагрузке и тиопенталовом наркозе в эксперименте

Автор: Иващенко В.В., Кирпатовский В.И.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Экспериментальная урология

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Гипохлорит натрия, адаптация, физическая нагрузка, острая гипоксия

Короткий адрес: https://sciup.org/142188299

IDR: 142188299

Текст статьи Особенности адаптогенного действия гипохлорита натрия при острой гипоксии, физической нагрузке и тиопенталовом наркозе в эксперименте

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ №2 2012

Таблица 1. Продолжительность тиопенталового сна у крыс до восстановления привычной позы, сек. (M ± σ )

|

Группа |

7-е сутки эксперимента |

15-е сутки эксперимента |

|

Интактные животные (n = 5) |

9164 ± 3990 |

6060 ± 262 |

|

Контрольная группа (n = 5) |

4926 ± 4560 |

3320 ±16801 |

|

Экспериментальная группа (n = 5) |

7900 ± 173 |

4960 ± 16482 |

1 – разница достоверна по сравнению с группой интактных крыс

2 – разница достоверна по сравнению с результатами на 7 сутки эксперимента в той же группе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проведены в трех группах на 15 белых беспородных крысах-самцах массой 330-410 грамм. Все эксперименты выполнялись в соответствии с Международными рекомендациями по проведению биомедицинских исследований с использованием животных, принятыми Международным советом научных обществ (CIOMS) в 1985 г., со статьей XI Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (1964 г.) и правилами лабораторной практики в РФ (приказ МЗ РФ от 19.06.2003 № 267). Крысы содержались в условиях вивария, имели свободный доступ к пище и воде за исключением времени эксперимента.

Группу интактных животных составили 5 крыс. Их не подвергали никаким воздействиям. Контрольная группа состояла из 5 крыс, им внутрибрюшинно вводили 1 мл физиологического раствора 1 раз в день в течение 4 дней. Экспериментальную группу составили также 5 крыс, которым внутрибрюшинно вводили 1 мл 0,06% раствора ГН (1,5-1,8 мг/кг) 1 раз в день в течение 4 дней.

После внутрибрюшинных инъекций крысам контрольной и экспериментальной групп предоставляли 2 дня для увеличения мощности функциональных систем, ответственных за адаптацию к действию ГН и физиологического раствора. На 7 сутки эксперимента крысам всех групп внутрибрюшинно вводили тиопентал натрия в дозе 50 мг/кг. Измеряли время тиопента-лового сна до момента восстановления позы после наркоза в секундах

[7]. На 8 сутки эксперимента изучали длительность плавания крыс в ванной при температуре воды 38-39oС с грузом равным 5% от веса тела. Критерием утомления считали первое погружение носовых ходов в воду и время полного погружения. В большой ванне плавало только одно животное [8]. На 9-е сутки эксперимента моделировали острую гипоксию для всех групп животных [9, 10]. Для этого крысу помещали в стеклянную банку объемом 1700 мл, плотно закрытую металлической винтовой крышкой с полиэтиленовой прокладкой. Фиксировали время потери позы в секундах.

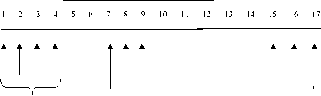

Через 5 дней отдыха после моделирования острой «баночной гипоксии» крысам всех групп проводили аналогичные испытания в той же последовательности (рисунок 1).

Статистическую обработку данных производили на персональном компьютере, используя программу «Статистика 6» с расчетом достоверности по непараметрическому U-критерию Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На модели продолжительности тиопенталового сна и времени восстановления позы оценивали влияние ГН на состояние биотрансформирующей функции печени, учитывая, что тиопентал натрия инактивируется системой цитохрома Р450 печени с образованием неактивных метаболитов [11].

Результаты теста толерантности крыс к тиопенталу натрия представлены в таблице 1.

На 7-е сутки эксперимента в группе интактных крыс продолжи-

День эксперимента

А Б В Г Б В Г

А –внутрибрюшинное введение ГН или физиологического раствора

Б – определение длительности тиопенталового сна

В – изучение толерантности к физической нагрузке (плавание)

Г – определение толерантности к острой гипоксии

Рисунок 1. Схема проведенного исследования

тельность тиопенталового сна была наибольшей. Животным контрольной группы потребовалось наименьшее время для восстановления позы. При этом большой разброс данных в контрольной группе свидетельствует о ее неоднородности и недостоверности результатов. По-видимому, внутрибрюшинные инъекции физиологического раствора в объеме 1/6-1/8 части объема циркулирующей крови (ОЦК) в течение 4-х дней существенно повышали у крыс объем крови и интерстициальной жидкости, что приводило к разведению тиопентала натрия в водных секторах организма и снижало его наркотическое действие. В то же время увеличение ОЦК активирует работу сердца и увеличивает кровоток в органах детоксикации – печень, почки, что, в свою очередь, ускоряет биотрансформацию тиопентала натрия и его выведение. В экспериментальной группе с внутрибрюшинными инъекциями ГН наблюдали более однородные, но промежуточные значения результатов исследования по сравнению с другими группами животных в те же сроки.

На 15-е сутки эксперимента во всех группах обнаружили уменьшение продолжительности тио-пенталового сна, а самый короткий тиопенталовый сон был у крыс контрольной группы. Он был достоверно короче по сравнению с группой интактных животных. В экспериментальной группе наблюдали достоверное уменьшение времени а

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ №2 2012

Таблица 2. Длительность плавания крыс с грузом (сек., m ± σ )

|

Группа |

8-е сутки эксперимента |

16-е сутки эксперимента |

||

|

T1 |

T2 |

T1 |

T2 |

|

|

Интактные животные (n = 5) |

104 ± 11 |

122 ± 13 |

75 ± 42 |

155 ± 131,2 |

|

Контрольная группа (n = 5) |

69 ± 153 |

157 ± 79 |

101 ± 24 |

122 ± 213 |

|

Экспериментальная группа (n = 5) |

72 ± 223 |

105 ± 38 |

90 ± 29 |

300 ± 641,2,3,4 |

T1 Т2 1

– время первого погружения носовых ходов в воду

– время полного погружения

– различия достоверны по сравнению с контрольной группой в те же сроки наблюдения

– различия достоверны по сравнению с данными на 8-е сутки наблюдения в той же группе

– различия достоверны по сравнению с группой интактных крыс в те же сроки наблюдения – различия достоверны по сравнению с Т1 на 16-е сутки наблюдения

наркоза по сравнению с данными на 7-е сутки в той же группе. Во всех группах наблюдалось увеличение мощности биотрансформирующей функции печени, а укорочение наркозного сна произошло примерно в одинаковой пропорции – на 34-37%. В связи с этим можно предположить, что эти изменения связаны с эффектом тренировки от предыдущего наркоза, физической нагрузки и гипоксии.

Толерантность к физической нагрузке оценивали по длительности плавания с грузом равным 5% массы тела, отмечая время до первого погружения носовых ходов в воду до полного погружения животного в воду. Результаты эксперимента представлены в таблице 2.

На 8-е сутки эксперимента продолжительность плавания до первого погружения носовых ходов в воду интактных крыс была достоверно больше, чем у крыс контрольной и экспериментальной групп. Однако среднее время до полного погружения во всех группах достоверно не различалось. Надо обратить внимание, что первое упражнение по плаванию у крыс, ведущих малоподвижный образ жизни в клетке, инициирует формирование специфической функциональной системы обеспечения плавания: усложнение координации движений, улучшение кровоснабжения внутренних органов, увеличение жизненной емкости легких и т. д. Чем быстрее такая функциональная система сформируется, тем успешнее будут результаты в будущем.

Формирование функциональной системы, ответственной за выпол- нение тяжелой динамической нагрузки, оценивали на 16-е сутки эксперимента. Длительность плавания до первого погружения носовых ходов в воду достоверно не отличалась в изучаемых группах животных и колебалась от 75 до 120 секунд. Интересные результаты были получены при изучении времени до полного погружения в воду. Животные группы интактных крыс на 16-е сутки эксперимента достоверно дольше плавали, чем на 8-е сутки и показали достоверно лучший результат, чем крысы контрольной группы. Превзошли все результаты показатели животных экспериментальной группы на 16-е сутки исследования. В этой группе крысы достоверно улучшили свои результаты по плаванию, которые они показали на 8-е сутки эксперимента, их результат был достоверно больше, чем аналогичный показатель животных в контрольной группе и у интактных крыс, они достоверно дольше плавали после первого погружения носовых ходов в воду до полного погружения. Средняя продолжительность плавания в экспериментальной группе была в 2 раза больше, чем у интактных животных и в 2,5 раза больше, чем в контроле. Следовательно, парентеральное введение ГН вызывает в живом организме такую перестройку обмена веществ, которая создает наиболее благоприятные условия для адаптации к интенсивной динамической физической нагрузке.

Толерантность крыс к гипоксии в замкнутом пространстве оценивали по времени потери позы при периодическом повороте банки объемом 1700 мл вокруг своей оси. Результаты ререспирации, то есть дыхания из замкнутого пространства, показаны в таблице 3.

Дыхание в замкнутом пространстве – это простая и адекватная модель острой гипоксии. Дефицит кислорода постепенно увеличивается вследствие поглощения его животным, возникает гипоксическая гипоксия. По литературным данным известно, что гипохлорит анион способен нарушать клеточное дыхание, повреждая цитохром С митохондрий [12]. С другой стороны, согласно теории функциональных систем П.К. Анохина [13, 14], изменение величины системообразующего фактора, в данном случае баланса О2/СО2 в организме, вызывает противоположную ответную реакцию ответственной функциональной системы, превышающую по величине первичное воздействие. Другими словами, происходит увеличение мощности функциональной системы, то есть – адаптация. Исходя из этого, 4-дневный курс парентерального введения 0,06% раствора ГН, вызывая энергодефицитное состояние [2], инициирует увеличение мощности функциональной системы, ответственной за толерантность к гипоксии, в сторону ее усиления. В данном случае имеет значение многоуровневая защита клетки от дефицита кислорода и энергии, а именно: усиление антиоксидантного и анти-радикального статуса, перестройка клеточной мембраны с увеличением запаса энергии в виде дополнительных фосфорных связей, активация гликолиза, компенсаторное увеличение мощности механизмов клеточного дыхания и другие явления.

На 9-е сутки эксперимента устойчивость к дефициту кислорода, оцениваемая по времени до потери позы при дыхании в замкнутом пространстве, в экспериментальной группе животных была самой высокой, хотя достоверно не отличалась от двух других групп животных в те

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ №2 2012

Таблица 3. Время потери позы при дыхании из замкнутого пространства, сек. (M ± σ )

|

Группа |

9-е сутки эксперимента |

17-е сутки эксперимента |

|

Интактные животные (n = 5) |

1570 ± 229 |

1545 ± 57 |

|

Контрольная группа (n = 5) |

1554 ± 128 |

1433 ± 70 |

|

Экспериментальная группа (n = 5) |

1637 ± 303 |

1830 ± 921,2 |

1 – различия достоверны по сравнению с данными в группе интактных животных в те же сроки наблюдения

2 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой в те же сроки наблюдения

же сроки. Средние показатели времени потери позы при дыхании в замкнутом пространстве в группе интактных животных и в контрольной группе были практически одинаковыми.

На 17 сутки эксперимента толерантность крыс к гипоксической гипоксии в экспериментальной группе была достоверно выше, чем в других группах. В экспериментальной группе животных время потери позы увеличивалось по сравнению с 9 сутками наблюдения. В группе интактных крыс результат остался прежним, а в группе контроля обнаружили ухудшение результатов.

ВЫВОДЫ

Список литературы Особенности адаптогенного действия гипохлорита натрия при острой гипоксии, физической нагрузке и тиопенталовом наркозе в эксперименте

- Регистр лекарственных средств России РЛС Энциклопедия лекарств. 14 вып./гл. ред. Г.Л. Вышковский. М.: РЛС 2006. С. 553-554.

- Кирпатовский В.И., Данилков А.П., Иващенко В.В., Салманов С.А., Кудрявцев Ю.В., Голованов С.А., Дрожжева В.В., Михеева Л.А., Бойко Т.А., Сыромятникова Е.В. Изменение показателей метаболизма и функции почек у интактных крыс после парентерального введения гипохлорита натрия//Урология. 2003. № 2. С. 28-32.

- Данилков А.П., Кирпатовский В.И., Кудрявцев Ю.В., Голованов С.А., Иващенко В.В., Салманов С.А., Дрожжева В.В., Бойко Т.А. Повышение структурно-функциональной толерантности почек к ишемии при парентеральном введении гипохлорита натрия в предышемическом периоде//Урология 2002 № 3 С 29-33

- Кирпатовский В.И., Онищенко Н.А., Козырева Т.А., Блюмкин В.Н. Сравнительная оценка эффективности препаратов различных фармакологических групп, используемых для фармакологической защиты почек от ишемического повреждения//Вестник Академии Медицинских Наук СССР. 1981. № 10 С. 48-52

- Иващенко В.В., Данилков А.П., Голованов С.А., Кирпатовский В.И., Кудрявцев Ю.В., Дрожжева В.В. Гипохлорит натрия в регуляции концентрирующей функции канальцев//Экспериментальная и клиническая урология. 2010. № 2 С. 18-23

- Данилков А.П., Иващенко В.В., Кирпатовский В.И., Кудрявцев Ю.В., Лавринова Л.Н. Влияние непрямого электрохимического окисления крови раствором гипохлорита натрия на течение воспалительного процесса в почках и мочевых путях//Урология и нефрология. 1998. № 3 С. 25-27

- Кудрин А.Н.//Физиол. жур. СССР. 1953. т. 39. № 3. С. 309-318.

- Рылова М.Л. Методы исследования хронического действия вредных факторов в эксперименте М. Медицина. 1964. 228 с.

- Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии Под ред О М Павленко М. Медицина. 1974. С. 174-175

- Казначеев В.П., Деряпа Я.Р., Андронова Т.И., Багиров В.Г., Бисярина В.П., Гичев Ю.П., Бочкарева Н.Л., Шорин Ю.П. и др. Экологическая физиология человека Адаптация человека к экстремальным условиям среды Руководство по физиологии /Под ред О.Г. Газенко М. Наука 1980 С. 333-336

- Регистр лекарственных средств России РЛС Энциклопедия лекарств 14 вып/гл ред Г.Л. Вышковский М. РЛС 2006 С. 793-794

- Yeong-Renn Chen, Chwen-Lin Chen, Xiaoping Liu, Haitao Li, Jay L. Zweier, Ronald P. Mason Involvement of protein radical, protein aggregation, and effects on NO metabolism in the hypochlorite-mediated oxidation of mitochondrial cytochrome C//Free Radical Biology & Medicine. 2004. Vol. 37. №. 10. Р. 1591-1603.

- Судаков К.В. Общая физиология функциональных систем организма В кн.: Основы физиологии функциональных систем/Под Ред К.В. Судакова М Медицина 1983 С 6-30

- Анохин П.К. Принципы системной организации функций. М. Наука. 1973. 61 с.