Особенности акцентуаций характера у подростков Магадана с признаками алекситимии

Автор: Бартош Татьяна Петровна, Бартош Ольга Петровна, Мычко Марина Валерьевна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Детско-подростковая психиатрия

Статья в выпуске: 2 (83), 2014 года.

Бесплатный доступ

У подростков, проживающих в Магадане, изучали выраженность акцентуаций характера с признаками алекситимии в структуре формирующейся личности. Показано, что школьники обоего пола с алекситимическим типом в структуре личности по сравнению со сверстниками с неалекситимическим типом характеризуются достоверно более выраженными чертами дистимичности, менее выраженными -гипертимности. При этом у девочек с алекситимическими признаками, в отличие от сверстниц-неалекситимиков, значимо преобладают черты тревожного, менее выражены черты гипертимного, застревающего, демонстративного типов характера. У мальчиков-алекситимиков по сравнению с неалекситимиками более выражены черты экзальтированного, застревающего и педантичного типов акцентуаций.

Подростки, формирующиеся гендерные особенности, акцентуации характера, алекситимия, северо-восток России

Короткий адрес: https://sciup.org/14295731

IDR: 14295731 | УДК: 612.821-053.7(571.65)

Текст научной статьи Особенности акцентуаций характера у подростков Магадана с признаками алекситимии

У подростков, проживающих в Магадане, изучали выраженность акцентуаций характера с признаками алекситимии в структуре формирующейся личности. Показано, что школьники обоего пола с алекситимическим типом в структуре личности по сравнению со сверстниками с неалекси-тимическим типом характеризуются достоверно более выраженными чертами дистимичности, менее выраженными – гипертимности. При этом у девочек с алекситимическими признаками, в отличие от сверстниц-неалекситимиков, значимо преобладают черты тревожного, менее выражены черты гипертимного, застревающего, демонстративного типов характера. У мальчиков-алекситимиков по сравнению с неалекситимиками более выражены черты экзальтированного, застревающего и педантичного типов акцентуаций. Клю чевые слова: подростки, формирующиеся гендерные особенности, акцентуации характера, алекситимия, Северо-Восток России.

TRAITS OF CHARACTER ACCENTUATIONS IN ALEXI-THYMIC ADOLESCENTS OF MAGADAN TOWN. Bartosh T. P., Bartosh O. P., Mychko M. V. Research Center «Arktika» . 685000, Russia, Magadan, Karl Marx’ Street, 24 . Results of study of character accentuations carried out among adolescent residents of Magadan who demonstrate alexithymia in structure of the personality have been presented in this paper. It has been found that schoolchildren of both sexes with alexithymic type of personality structure as compared with non-alexithymic subjects of the same age are characterized by reliably more severe dysthymia but show less severe hyperthymia. It has been noted that the examined alexithymic girls as compared with non-alexithymic ones, demonstrate a significantly more severe anxious type of character while they are less hyperthymic, rigid or demonstrative. Concerning the boys, they may be considered to have more severe exaltation, rigidity, and pedantry in their character accentuations. Keywords : adolescents, gender, character accentuations, alexithymia, Russia’s North-East.

Введение. В современных условиях социально-экономической дезорганизации в стране важным является сохранение психического и физического здоровья человека. Низкий уровень психического здоровья подростков является одной из проблем, связанных с успешностью социальной адаптации [4-7, 10], и выражается в значительной распространенности аддикции, психопатологических нарушений и преморбид-ных психических отклонений [1, 18]. Такие два психологических феномена, как акцентуации характера и алекситимия в структуре личности, которые оформляются и развиваются в подрост- ковом возрасте, в системе других факторов риска могут служить преморбидным фоном развития пограничных психических расстройств и психосоматических заболеваний [8, 11-14].

Алекситимия, как личностный конструкт, характеризуется трудностями в различении и описании эмоций. Неидентифицированное чувство обусловливает физиологическое напряжение, вызывающее изменение на соматическом уровне [17]. Акцентуация характера, как крайний вариант нормы, накладывает отпечаток на формирующуюся личность и может являться благоприятной почвой для развития депрессий и психогений [14]. По К. Леонгарду [13], около 20—50 % людей имеют акцентуированные черты характера, причем у подростков и юношей акцентуации характера встречаются до 50—80 %. С возрастом выраженность акцентуаций характера может существенно сгладиться, приблизиться к норме [8].

Алекситимики, также как и акцентуированные личности, в обыденной жизни могут не проявлять явной психической патологии, однако под воздействием стрессовых факторов у них возрастает вероятность нарушения поведения, формирования зависимостей, социальной дизадаптации. По литературным данным [15], алекситимия в структуре личности может диагностироваться у соматически здоровых людей от 5 до 23 % населения, чаще выявляется у лиц мужского пола [20, 23, 24] . В то же время исследования Чухровой и др. [20] указывают на то, что алекситимия является не психологическим, а в большей степени психофизиологическим феноменом. У лиц с алексити-мией выявлено нарушение баланса полушарной активации в сторону усиления функциональной активности правого полушария. При этом в экстремальных условиях Севера может возникать вторичная «северная» алекситимия, которая формируется как психологическая защита на эмоциональный стресс, провоцируемая социальной дезадаптацией с риском развития аддиктивных состояний [20, 22]. В литературе приводятся сведения о связи алексити-мии с семейными, макросоциальными и культуральными факторами, но основное значение имеют генетические факторы [15]. В реализации различных типов акцентуаций характера также выявлен вклад факторов генотипических, общей и индивидуальной среды [9].

В условиях Северо-Востока России организм детей дополнительно подвергается комплексному воздействию природно-климатических и социально-экономических факторов, которые предъявляют повышенные требования к его функциональным системам. Нами показано [2], что подростки, проживающие в Магадане, с алекситимическим типом в структуре личности по сравнению с подростками с неалексити- мическим типом характеризуются более выраженными показателями тревожности, социальной фрустрированности, психической ригидности. Однако у подростков с признаками алекси-тимии в структуре личности не исследовались особенности выраженности акцентуаций характера, что и определило цель исследования.

Цель – изучение особенностей типологии акцентуаций характера у подростков с признаками алекситимии в структуре личности.

Материал и методы. В исследовании принимали участие 150 школьников 7-х классов гимназий № 1 и № 13 г. Магадана. Из них 81 (54 %) мальчик и 69 (46 %) девочек (средний возраст 13±0,08 года). Для оценки алекситимии использовали адаптированную в Психоневрологическом институте имени В. М. Бехтерева шкалу Торонто (TAS-26). В ходе исследования ученики были разделены на 3 группы в соответствии с показателем выраженности алекси-тимии: 1-я группа – алекситимический тип личности – 74 балла и выше (44 школьника: 19 девочек и 25 мальчиков); 2-я группа – 63—73 балла – переходный тип (56 школьников: 29 девочек и 27 мальчиков); 3-я группа – неалексити-мический тип личности – 62 балла и ниже (51 школьник: 23 девочки и 28 мальчиков). Для определения типов акцентуаций характера применялся характерологический опросник Леон-гарда–Шмишека. Опросник содержит 88 вопросов по 10 шкалам, диагностирующих типы акцентуаций. Если набрано 18 и более баллов, черта считалась акцентуированной [16].

Исследование проводилось с соблюдением требований биомедицинской этики с оформлением в установленном порядке информированного добровольного согласия подростков, их родителей и преподавателей. Обработка полученных данных проводилась стандартными методами с помощью программы «Statistica for Windows 6.0». Для каждого изучаемого параметра вычислялись среднее арифметическое (М), ошибка репрезентативности средней (m). Для сравнения групп использовался t-критерий Стьюдента. Для оценки степени связи между исследованными показателями использовались коэффициенты корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение. Наше исследование показало, что у 29 % обследуемых школьников обоего пола были выявлены признаки алекситимии, из них у 13 % девочек, у 17 % мальчиков. Алекситимических черт не выявлено у 34 % учеников, остальные 37 % были отнесены к переходному типу.

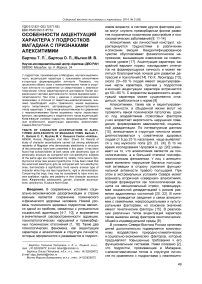

По нашим данным, девочки 1-й и 2-й групп в среднем имеют статистически значимые (p<0,05), менее выраженные, чем у сверстниц 3-й группы (p<0,05), гипертимный, застревающий и демонстративный типы акцентуаций характера (рис. 1).

Баллы

Рис. 1. Выраженность акцентуаций характера у девочек разных групп

Примечание к рисункам 1 и 2. Серым цветом выделены школьники с признаками алекситимии; штриховка – переходный тип, белым цветом – неалекситимический тип; Гип – гипертимный, Зас – застревающий, Эм – эмотивный, Пед – педантичный, Тр – тревожный, Цик – циклотимный, Дем – демонстративный, Воз – возбудимый, Дис – дистимичный, Экз – экзальтированный.

Для них не являются характерными подвижность, активность, неусидчивость, жизнерадостность, оптимизм, самоуверенность, демонстративное поведение, однако они менее обидчивы и подозрительны. В то же время у девочек с алекситимическим радикалом в структуре личности, в отличие от лиц 2-й и 3-й групп, более выражены (p<0,05) дистимичные и тревожные черты, т. е. немногословность, молчаливость, некоторая заторможенность в протекании психических актов, заниженная самооценка, робость, неуверенность в себе.

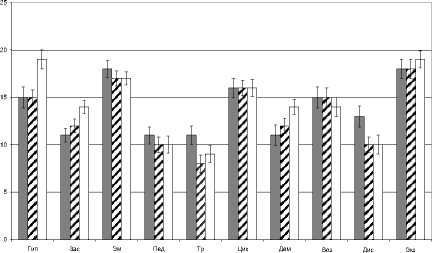

Обнаружено, что у мальчиков 1-й и 2-й групп также, как и у девочек аналогичных групп, более выражен (p<0,05), чем у сверстников 3-й группы, дистимичный тип акцентуаций и значительно слабее (p<0,05) гипертимный тип акцентуаций (рис. 2).

Баллы

Рис. 2. Выраженность акцентуаций характера у мальчиков разных групп

Мальчикам в большей степени, чем сверстникам, присущи черты экзальтированного типа (p<0,05). Эти мальчики обладают лабильностью психики, ориентированы на неудачи, подвержены сиюминутному настроению, которое чаще пониженное и пессимистичное.

У мальчиков 1-й группы по сравнению со сверстниками 2-й группы более выражены черты застревающего и педантичного типов характера (p<0,05). Главной чертой этих типов акцентуаций является застревание аффекта, высокая устойчивость и длительность эмоционального отклика, обидчивость, ригидность нервных процессов, аккуратность, нерешительность, совестливость [6—8]. Только в 1-й группе мальчиков выявлена положительная корреляционная связь между застревающим и педантичным типами акцентуаций (r=0,57, p<0,05). Ранее нами было показано, что у подростков показатель алекситимии положительно связан с показателем психической ригидности, что мы и можем наблюдать у обследуемых подростков. По данным Жилиной [9], у юношей вклад в общую вариативность акцентуаций характера обусловлен средовыми воздействиями, у девушек – генетически детерминирован. Скорее всего, у мальчиков с алекситимическим радикалом в структуре личности при неблагоприятных условиях черты застревающего и педантичного типов характера будут еще более заостряться и служить одним из факторов риска неудовлетворительной адаптации.

Оценка процентного распределения выраженности акцентуаций в среднем по группам показала, что у школьников 1-й и 2-й групп обоего пола доминируют экзальтированный (61—64 %) и гипертимный (43—55 %) типы, затем следуют эмотивный (39—41 %), циклотим-ный (30—39 %) и возбудимый (30—32 %) типы. В 3-й группе у школьников обоего пола доминирует гипертимный тип (76 %), который в среднем встречается на 30 % чаще, чем у лиц с алекситимическим радикалом. Следующий за ним экзальтрованный тип (46 %), наоборот, встречается на 16 % реже. Далее также идут эмотивный (44 %), возбудимый (36 %), цикло-тимный (22 %). Несмотря на то что педантичный и дистимичный типы у школьников 1-й группы встречаются реже (9 и 18 % соответственно), но в 2–4 раза чаще, чем у лиц 3-й группы (4 %). При чрезмерной выраженности этих черт у индивида могут отмечаться трудности переключения с одной эмоции на другую, нерешительность, утомляемость, быстрое истощение в контактах. В свою очередь, у школьников 3-й группы в 1,5 чаще диагностировался демонстративный тип характера (16 %) в противоположность к 1-й и 2-й группам (9 %).

Обращает на себя внимание, что у девочек трех обследуемых групп экзальтированный тип выражен практически одинаково (74–82 %) и может считаться гендерной особенностью для данного возраста [3]. В то же время черты ги-пертимного характера у девочек 1-й и 2-й групп представлены 42 и 48 % против 77 % у лиц 3-й группы. Среди мальчиков экзальтированный тип выражен у 48 и 56 % лиц 1-й и 2-й групп против 18 % лиц 3-й группы. Гипертимный тип характера в большей мере присущ мальчикам [3]. С учетом выраженности алекситимических признаков он диагностировался у 44 и 63 % лиц 1-й и 2-й групп против 75 % в 3-й группе.

Корреляционный анализ данных в выборке мальчиков показал наличие положительной связи показателя алекситимии с дистимичным (r=0,31, p<0,05) и экзальтированным (r=0,22, p<0,05) типами акцентуаций. Среди девочек положительная корреляционная связь этого показателя также установлена с дистимичным типом и отрицательная – с гипертимным (r=-0,44, p<0,05) и застревающим (-0,31, p<0,05). С нарастанием алекситимичности у девочек увеличиваются переживания и опасения, ориентированность на неудачи и уменьшаются легкость в общении, оптимизм, стремление к лидерству. В то же время маловероятными становятся подозрительность и болезненная обидчивость.

Заключение. Исследование показало, что подростки обоего пола с алекситимическим радикалом в структуре личности характеризуются своими особенностями профиля акцентуаций. Среднегрупповые различия школьников обоего пола с алекситимическим типом в структуре личности по сравнению со сверстниками с не-алекситимическим типом характеризуются достоверно более выраженными чертами дисти-мичности, менее выраженными – гипертимно-сти. При этом выявляются половые различия после формирования гендерных особенностей в выраженности акцентуаций характера. Так, у девочек с алекситимическим радикалом, в отличие от сверстниц-неалекситмиков, значимо преобладают черты тревожного типа, менее выражены черты гипертимного, застревающего, демонстративного типов характеров. Мальчики 1-й группы в большей степени демонстрируют качества экзальтированного, застревающего и педантичного типов по сравнению с мальчиками 3-й группы.

Таким образом, акцентуации характера подростков в сочетании с алекситимией являются комплексной составляющей формирующейся личности. При действии неблагоприятных факторов среды данные черты личности могут служить взаимодополняющими факторами уязвимости, являться фоном для формирования психических и психосоматических расстройств.