Особенности активности современных подростков и возможности ее развития посредством предметно-пространственного компонента образовательной среды

Автор: Парфенова Алена Геннадьевна, Сафонова Марина Вадимовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Педагогическая психология

Статья в выпуске: 1 (59), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье фиксируется актуальность проблемы активности обучающихся, поскольку с феноменом активности связаны любые проявления человека, подчеркивается важность изучения природы активности, механизмов ее развития и проявления в целях определения возможных путей ее целенаправленного формирования. Цель статьи заключается в анализе результатов исследования различных проявлений активности личности подростков и обсуждении возможностей предметно-пространственной среды образовательных учреждений как средства, способствующего формированию активности личности современного школьника. Теоретико-методологическую основу исследования составили деятельностный (В.В. Давыдов, М.М. Махмутов и др.); личностно-деятельностный (В.П. Зинченко, В.А. Сластенин), системный (Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен), экологический (Дж. Гибсон), интегративный (А.А. Волочков) подходы, а также теория активности личности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова-Славская), исследования в области психологии среды (М. Черноушек, К. Левин, Дж. Гибсон, В.А. Ясвин). В исследовании приняли участие 155 обучающихся 6-8-х классов МБОУ «Средняя школа № 157» г. Красноярска. Для анализа результатов были сформированы следующие выборки: все респонденты, отдельно обучающиеся 6, 7, 8-х классов. Применялись методики: САН (самочувствие, активность, настроение), разработанная В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шараем и М.П. Мирошниковым; методика диагностики компонентов социально ориентированной активности Р.М. Шамионова; методика диагностики компонентов субъектной адаптивности «Готовность к действию и оценка реализации действия» Л.М. Колпаковой, С.В. Хусаиновой. В качестве метода исследования применялось также наблюдение. При обработке результатов использовались методы анализа средних, ранжирования, качественного анализа. Результаты. Согласно исследованию социальной активности, подростки имеют мотивацию быть с другими и проявлять активность во взаимодействии и общении, но у них недостаточная ориентировочная основа для ее реализации, они не видят возможностей для проявления активности, что сопровождается негативными переживаниями и выражается в невысокой общей активности. Подростки редко выступают инициаторами каких-либо действий, предлагают варианты решений, для того чтобы активность проявлялась, требуются усилия со стороны учителя, наставника, т.е. скорее мы можем говорить о реактивности в ответ на требования школьной среды, нежели о собственной активности. Подростки затрудняются выбрать такие формы своих действий и поведения, которые бы позволяли гармонизировать собственные интересы и интересы окружающих, опираться на внутренние смыслы и убеждения и сочетать их с требованиями социума. Внутренние противоречия приводят к эмоциональному напряжению, негативным переживаниям и отказу от активности как защитной стратегии избегания неуспеха. После прохождения «физиологической бури» в острый пубертатный период с точки зрения функционального состояния подростки готовы к проявлению активности, но психологически реализации разных видов активности препятствуют сложность в нахождении собственных способов ее проявления, согласующихся с требованиями социального окружения, а также условия в образовательной среде, ограничивающие проявления активности или не способствующие возникновению потребности в активности. Заключение. В подростковом возрасте мы можем говорить о наличии определенной готовности подростков к проявлению активности в образовательной среде, но нежелании, неумении проявлять ее. Во многом это может быть связано со средовыми факторами, задающими определенное самочувствие, настроение, готовность к активным действиям. В качестве одного из средств развития активности подростков мы предлагаем соучаствующее проектирование предметно-пространственного компонента образовательной среды.

Активность личности, субъект, социальная активность личности, предметно-пространственный компонент образовательной среды

Короткий адрес: https://sciup.org/144162166

IDR: 144162166 | УДК: 159.96 | DOI: 10.25146/1995-0861-2022-59-1-318

Текст научной статьи Особенности активности современных подростков и возможности ее развития посредством предметно-пространственного компонента образовательной среды

DOI:

П остановка проблемы. В настоящее время в рамках педагогической психологии одним из актуальных направлений является создание модели развития активности личности. В федеральных государственных образовательных стандартах для любого уровня образования ставится задачи развития личности, способной к самоорганизации, самореализации, а достижение этой цели невозможно без активности. К.А. Абульханова-Славская определяет активность как присущий личности способ организации, регуляции жизни и саморегуляции на основе интеграции потребностей, способностей, отношений личности к жизни [Абульханова-Славская, 1991]. Можно утверждать, что с феноменом активности связаны любые проявления человека – физиологические, психологические, социальные [Канаева, 2012]. Именно поэтому изучение природы активности, механизмов ее развития и проявления в целях определения возможных путей ее целенаправленного формирования является столь актуальным.

Цель статьи заключается в анализе результатов исследования различных проявлений активности личности подростков и обсуждении возможностей предметно-пространственной среды образовательных учреждений как средства, способствующего формированию активности личности современного школьника.

Теоретико-методологическую основу исследования составили деятельностный (В.В. Давыдов, М.М. Махмутов и др.); личностно-деятельностный (В.П. Зинченко, В.А. Сластенин), системный (Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен), экологический (Дж. Гибсон), интегративный (А.А. Волочков) подходы, а также теория активности личности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова-Славская), исследования в области психологии среды (М. Черноушек, К. Левин, Дж. Гибсон, В.А. Ясвин).

В исследовании приняли участие 155 обучающихся 6–8-х классов МБОУ «Средняя школа № 157» г. Красноярска. Для анализа результатов нами были сформированы следующие выборки: все респонденты, отдельно обучающиеся 6, 7, 8-х классов. В статье мы обсуждаем результаты, полученные по следующим методикам: САН (самочувствие, активность, настроение), разработанная В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шараем и М.П. Мирошниковым; методика диагностики компонентов социально ориентированной активности Р.М. Шамионова [Шами-онов, Григорьева, 2019], позволяющая охарактеризовать когнитивный, эмоционально-статусный, мотивационный и поведенческий компоненты активности личности; методика диагностики компонентов субъектной адаптивности «Готовность к действию и оценка реализации действия» Л.М. Колпаковой, С.В. Хусаиновой, которая описывает параметры соционормирован-ной и автономно ориентированной субъектной активности, а также организованной самодеятельности. В качестве метода исследования применялось также наблюдение. При обработке результатов использовались методы анализа средних, ранжирования, качественного анализа.

Обзор научной литературы. Область психологии активности личности как направление психологической науки начинается с теории личности А.Ф. Лазурского, которую считают первой не только в России, но и мире. Лазурский выходит за пределы анализа только характера, внутренних индивидуальных особенностей личности и отмечает, что в жизни человека чрезвычайно важную роль играют элементы, приобретенные под влиянием среды, а не только врожденные, вводя понятие «экзопсихика». Активность личности понимается как «отношение к окружающему миру, а оно, это отношение, есть мера устойчивости субъекта к влияниям окружающей среды и,

в свою очередь, мера воздействия на среду» [Леонтьев, 2019]. Для В.М. Бехтерева личность является некой самодеятельной субстанцией, не реактивной, а активной, которая сама все делает, проявляя разные уровни активности [Попов и др., 2020]. С.Л. Рубинштейн в своих работах подчеркивает идею о человеке как субъекте жизни, при этом активность и субъектность рассматриваются как взаимосвязанные характеристики. Субъектность – это качество, «позволяющее субъекту осуществлять преобразовательное, активное и творческое отношение к себе и к миру, иметь определенную жизненную позицию» [Дмитроченко, 2019]. Л.С. Выготский, выделяя принцип активности индивида, раскрывает активность как вмешательство человека в ситуацию, активную роль, поведение, заключающееся во введении новых стимулов [Скуднова, Макаров, 2021]. Б.М. Теплов определяет активность как общий компонент природно-детерминированного свойства нервной системы, который влияет на взаимодействие темперамента и способностей [Бегалиева, 2014]. Впоследствии понятие активности было определено К.А. Абульхановой-Славской как особое высшее личностное образование, связанное с ее жизненным путем, его целостной и ценностной временной организацией. Такое понимание активности выражает качество личности как субъекта жизненного пути и проявляется в формировании жизненной позиции, жизненной линии, смысла и концепции жизни [Абульханова-Славская, 1991]. А.В. Брушлинский в своих работах о психологии субъекта разграничивает понятия «личность» и «субъект», говоря о первостепенном значении второго. Он относит деятельность, поведение, общение, а также созерцание, саморегуляцию, познание, обучение к видам специфической человеческой активности. Фактически активность – это способ формирования, развития и проявления человека как субъекта [Кисова, 2019]. Схожей позиции придерживается В.Э. Чудновский, считающий ядром субъектности средоточие внутренней активности, которое, сформировавшись, определяет весь процесс становления личности и ее внутреннего мира [Бердникова, 2016].

Р.М. Шамионов рассматривает социальную активность личности как частный случай инициативного воздействия субъекта на окружающую среду. Социальная активность личности предполагает инициативно-творческое отношение к сферам своей социальной жизнедеятельности, а также к самой себе как субъекту социального бытия [Шамионов, 2018].

В зарубежной психологии вопрос об активности личности впервые был поставлен З. Фрейдом, согласно которому источником активности человека являются инстинктивные побуждения. В противовес Фрейду А. Бандура не рассматривал роль биологических факторов в формировании личности, считая, что человек – это продукт научения, в ходе которого способен усваивать разнообразные поведенческие паттерны. Личность, с одной стороны, представляет собой систему социальных навыков и условных рефлексов, с другой – систему внутренних факторов (самоэффективности, субъективной значимости и доступности) [Абульханова-Славская и др., 2018]. В теории А. Маслоу главной движущей силой активности личности является ее стремление к самореализации. Самоактуализирующиеся люди вовлечены в какое-то дело, преданы ему, оно для них ценно [Садыкова, 2020]. Среди современных исследований можно отметить изучение активности как компонента целенаправленной коллективной деятельности в сложных динамических средах организаций [Hasan, Kazlauska, 2014], как основы для освоения новых способов обучения или профессиональной деятельности [Waycott, Jones, Scanlon, 2005], изучения роли активности личности в построении коммуникации и удовлетворенности работой [Li, Liang, Crant, 2010], механизмов политической активности [Russo, Amna, 2016], мотивации социально ориентированного поведения [Hardy et al., 2015], физической активности как основы для усиления волевых качеств личности [Gaydarov, 2020].

Одним из факторов, которые могут определять активность личности обучающихся, на наш взгляд, может быть предметно-пространственный компонент образовательной среды. Под образовательной средой понимают пространственно- событийно ограниченные возможности для развития личности, возникающие при взаимодействии с предметно-пространственным и социальным окружением [Ясвин, 2020]. Критерием качества образовательной среды выступает ее способность обеспечить всем субъектам образовательного процесса систему возможностей для эффективного личностного саморазвития [Баева, 2020]. В образовательной среде выделяются содержательный, технологический, социальный и предметно-пространственный компоненты. В истории психологии и педагогики есть примеры работ, посвященных образовательной среде (И.А. Баева, К. Левин, Б.Ф. Ломов, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.А. Ясвин, и др.), но акцент в них делается на содержании образования, воспитании, характере взаимодействия всех участников среды и в меньшей степени – на предметно-пространственном компоненте [Парфенова, Сафонова, 2021]. В нашем исследовании мы планируем создать модель предметнопространственного компонента образователь- ной среды, способствующую развитию активности личности обучающихся.

Результаты исследования. Центральной задачей социализации личности является обретение человеком самого себя, своего места в мире. Социальная активность как раз и предполагает реализацию групповых или индивидуальных действий, направленных на изменение социума, своего места в нем и самого себя. Мы рассматриваем социальную активность в условиях школьного пространства (среды), которые заданы конкретным обществом, учителями и одноклассниками. Поскольку ведущая деятельность в подростковом возрасте – общение в группе и с друзьями, благодаря которому происходит активное личностное развитие, в исследовании была применена методика диагностики компонентов социально ориентированной активности Р.М. Шамионова.

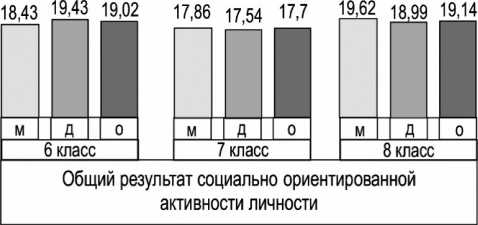

На рис. 1 представлены результаты по шкалам методики для обучающихся 6–8-х классов, а также общий результат социально ориентированной активности личности.

КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. В.П. АСТАФЬЕВА

Условные обозначения:

М – мальчики, Д – девочки, О – общий

Рис. 1. Выраженность компонентов социально ориентированной активности личности в группах обучающихся 6–8-х классов (в баллах)

Fig. 1. The severity of the components of socially-oriented personality activity in groups of students in grades 6–8 (in points)

s щ

Мы можем говорить, что в период вхождения в кризис подростки имеют довольно расплывчатые представления о том, как взаимодействовать с другими в различных ситуациях, каковы возможные результаты взаимодействия с другими людьми, к какой социальной группе себя отнести (когнитивный компонент), у них реже присутствует позитивное переживание своих контактов с другими, своего лидерства (эмоционально-статусный компонент), при этом есть желание быть с другими, быть полезными (мотивационный компонент), но активность в социальных контактах невысока, нет убеждения в том, что социальная активность поможет достичь целей, имеются трудности в кооперации с другими (поведенческий компонент).

Таким образом, подростки имеют мотивацию быть с другими и проявлять активность во взаимодействии и общении, но у них недостаточная ориентировочная основа для ее реализации, они не видят возможностей для проявления активности, что сопровождается негативными переживаниями и выражается в невысокой общей активности.

Как показывает наблюдение, социальная активность школьников проявлена слабо, отсутствуют интерес к самореализации в различных видах деятельности, условия для которых создаются в пространстве школы, желания изменения как собственной жизни, так и социальной ситуации, в которой обучающиеся находятся. Подростки редко выступают инициаторами каких-либо действий, предлагают варианты решений, для того чтобы активность проявлялась, требуются усилия со стороны учителя, наставника, т.е. скорее мы можем говорить о реактивности в ответ на требования школьной среды, нежели о собственной активности.

Можно заметить, как на проявление социальной активности влияют наличие разнообразных функциональных открытых зон в рекреациях школы и возможность самостоятельно изменять пространство при наличии мобильной, модульной, многофункциональной мебели. Именно изменение месторасположе- ния предметов под задачи той или иной деятельности может как позволить увидеть интерес подростков к разным формам активности, так и способствовать развитию активности. В пространстве должны быть видны следы деятельности, тогда они наводят на мысли о том, что здесь можно предлагать свое или участвовать вмести с другими в том, что тебе интересно. Благодаря такой визуализации деятельности, можно быть в курсе событий, происходящих в разных классах, параллелях или в школе в целом. Поэтому одним из факторов, способствующих проявлению активности, может стать психологически грамотно спроектированный предметно-пространственный компонент образовательной среды.

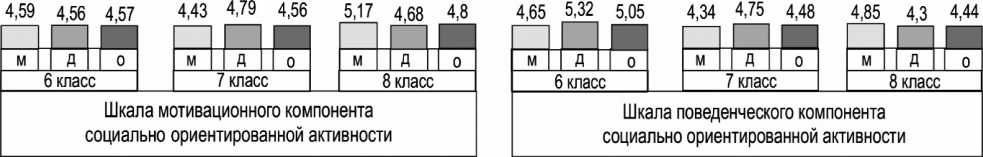

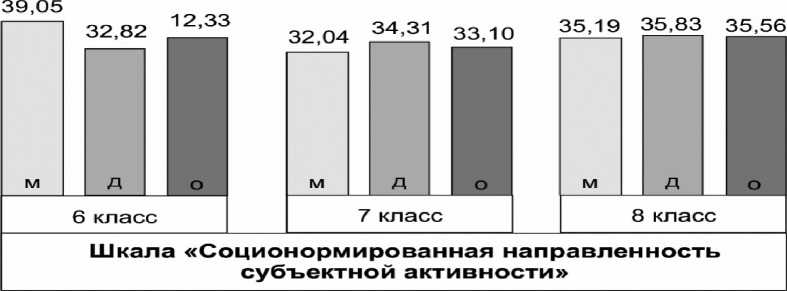

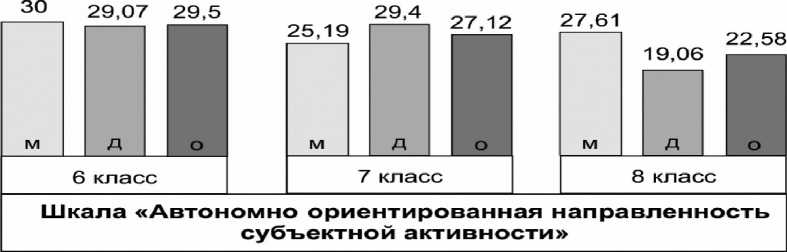

Рассмотрим результаты методики диагностики компонентов субъектной адаптивности «Готовность к действию и оценка реализации действия» Л.М. Колпаковой, С. В. Хусаиновой. Под субъектной адаптивностью авторы понимают организацию психики, обеспечивающую самостоятельность выбора видов и форм регулятивной активности. Компонентами структуры субъектной адаптивности являются социо-ориентированная (согласованная с нормами и правилами) и автономно ориентированная (суверенная, с опорой на самость) активность и организованная самодеятельность.

На рис. 2 можно увидеть, что по шкале соционормированной активности подростки демонстрируют средние показатели в 6-х и 7-х классах (за исключением мальчиков 6-х классах, показавших повышенный результат), которые в 8-х классе попадают в зону повышенных значений. Таким образом, подростков можно охарактеризовать как социально адаптированных, способных выстраивать свое поведение социально одобряемым способом, к 8-му классу проявляется рефлексия совпадения собственной модели действий и поведения с ожиданием социума, появляется тенденция подчинения своих действий требованиям социальной нормативности, что может сопровождаться беспокойством, напряжением, дистанцированием от социальных отношений.

Условные обозначения:

М – мальчики, Д – девочки, О – общий

Рис. 2. Выраженность компонентов субъектной адаптивности в группах обучающихся 6–8-х классов (в баллах)

Fig.2. The severity of the components of subjective adaptability in groups of students in grades 6–8 (in points)

Схожие результаты мы видим и по шкале автономно ориентированной активности. Подросткам свойственно поддерживать активность путем осознания своих достоинств и недостатков, удовольствия от процесса деятельности и ее результата. К 8-му классу начинает проявляться склонность к преобладанию активности, сосредоточенной на себе, собственных интересах, целях и задачах, при этом важным становится добиться позитивного отношения социального окружения. Недостаточность саморегуляции и самоорганизации, позволяющих достичь желаемой цели, может приводить к эмоциональному напряжению и отказу от активной деятельности.

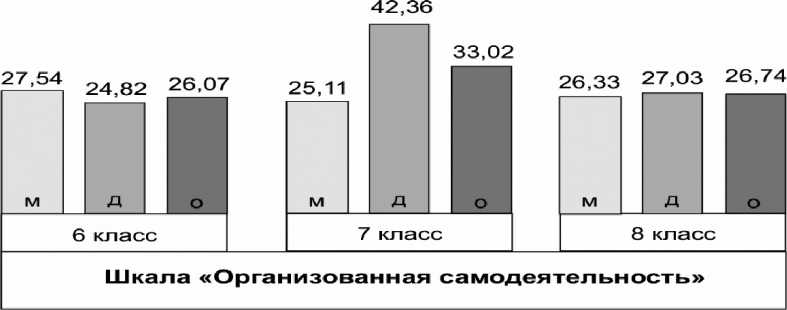

Шкала «Организованная самодеятельность» показывает, насколько самостоятельны подростки в выборе форм и видов регуляции своей активности. И мы видим низкие результаты во всех классах, исключая девочек 7-го класса, демонстрирующих высокие значения.

Низкие значения показывают, что подростки сосредоточены на собственных проблемах и склонны поляризировать собственные интересы и интересы социума. И только девочкам 7-го класса удается гармонизировать свои интересы и интересы других.

Таким образом, мы можем фиксировать, что подростки затрудняются выбрать такие формы своих действий и поведения, которые бы позволяли гармонизировать собственные интересы и интересы окружающих, опираться на внутренние смыслы и убеждения и сочетать их с требованиями социума. Внутренние противоречия приводят к эмоциональному напряжению, негативным переживаниям и отказу от активности как защитной стратегии избегания неуспеха.

Наблюдение за проявлением активности школьников показывает отсутствие мотивов готовности к действию и ее реализации, пассивное пребывание на уроках. Мы фиксируем также отсутствие в образовательной среде условий для проявления рефлексии поставленных собственных задач и задач, требований и ожи- отправной точкой выстраивания стратегий поведения для реализации потребностей в рамках заданных социальных правил отношений «ученик – учитель», «ученик – ученик».

Организация пространства, способствующая совместной работе над общим проектом в открытом для всех участников виде (визуализация на стенах класса или учебного блока, инста-лента класса или блока) способствует нахождению единомышленников, партнеров для проектов, друзей по интересам, стимулирует совместную деятельность с обучающимися других классов, нахождению индивидуальных способов самопрезентации в рамках заданных требований. Гибкость поведения, организованная самостоятельность, характеризующие социально одобряемую активность, формируются в ходе собственных проб, образовательная среда – наилучшее пространство для таких экспериментов.

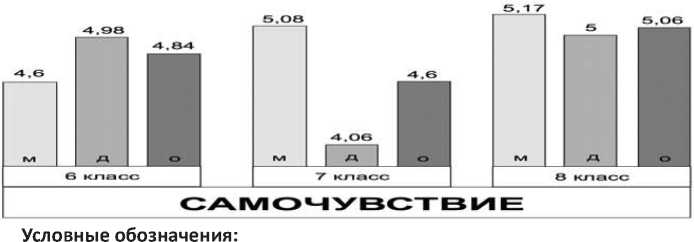

Безусловно, проявление активности во многом обусловлено особенностями функционального психоэмоционального состояния личности, для оценки которого была применена даний окружающих людей, которая

САН.

является методика

М – мальчики, Д – девочки, О – общий

Рис. 3. Средние значения по шкале «Самочувствие» у обучающихся 6–8-х классов (в баллах)

Fig. 3. Average values on the Well-Being scale for students in grades 6–8 (in points)

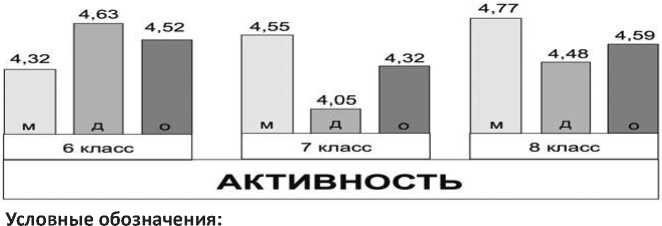

М – мальчики, Д – девочки, О – общий

Рис. 4. Средние значения по шкале «Активность» у обучающихся 6–8-х классов (в баллах)

Fig. 4. Average values on the Activity scale for students in grades 6–8 (in points)

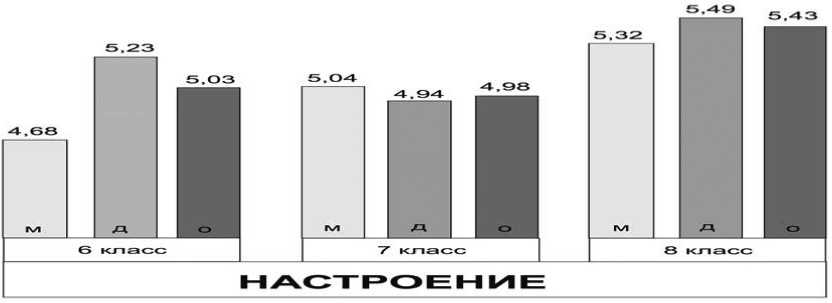

Условные обозначения:

М – мальчики, Д – девочки, О – общий

Рис. 5. Средние значения по шкале «Настроение» у обучающихся 6–8-х классов (в баллах)

Fig. 5. Average values on the Mood scale for students in grades 6–8 (in points)

При анализе рисунков заметно, что у мальчиков по всем шкалам наблюдается постепенное увеличение средних значений от 6-го к 8-му классу. У девочек – по всем шкалам наблюдается снижение в 7-м классе, особенно ярко это заметно по шкалам «самочувствие» и «активность», возможно, на это влияет вхождение в активный пубертатный период и возрастной кризис. В целом показатели по всем шкалам находятся в среднем диапазоне.

Рассматривая функциональное состояние, важно учитывать соотношение отдельных

показателей. Так, если человек не ощущает усталости, утомления, то оценки активности, настроения и самочувствия, как правило, совпадают. Нарастание усталости приводит к тому, что самочувствие и активность падают по сравнению с настроением. У наших респондентов показатели активности (диапазон от 4,32 до 4,77) в целом ниже, чем показатели самочувствия (от 4,06 до 5,17) и настроения (от 4,68 до 5,49). Так как нас больше интересует профиль активности, рассмотрим его детальнее.

Профиль активности, 6 класс

1 2 3 4 5 6 7

I I I I I I I

Пассивный

Малоподвижный

Медлительный Бездеятельный

Безучастный Равнодушный Сонливый

Желание отдохнуть Соображать трудно Рассеянный

lllll lllll llllllllll IIIIHII III III IЧIII IHII llllllllll

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll-llllllllllllllllllll

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiAiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

■■ -llllllllllllllllll^^

Активный

Подвижный

Быстрый Деятельный

Увлеченный

Взволнованный

Возбужденный

Желание работать

Соображать легко

Внимательный

Условные обозначения:

^^™ Девочки ^^" Мальчики ■■■ Общая

Рис. 6. Профиль активности обучающихся 6-го класса

Fig. 6. Activity profile of 6th grade students

|

Профиль активности, 7 класс 1 2 3 4 5 6 7 I I I I I I I |

|

|

3 |

и iiii!!i!!!!!!i!i™ |

|

4 |

|

|

9 |

|

|

10 |

|

|

15 |

|

|

16 |

|

|

21 |

1шиГГшщ |

|

22 |

Желание отдохнуть 1ТП1ПТ111П11П111КЩПВи|111П111ППТТ1111 III 1IIII] 1111II1 Желание работать |

|

27 |

Соображать трудно II Illi 1 III IIIIIIIIIIIII III Ill i lllrtflll Illi 1 Illi Illi Illi II НИН Соображать легко |

|

28 |

Условные обозначения:

Девочки

Мальчики

Общая

Рис. 7. Профиль активности обучающихся 7-го класса

|

Fig. 7. Activity profile of 7th grade students Профиль активности, 8 класс 1 2 3 4 5 6 7 I I I I I I I |

|

|

3 |

1 II III |

|

4 |

iiihih |

|

9 |

|

|

10 |

Hili Hill |

|

15 |

|

|

16 |

1 ill |

|

21 |

|

|

22 |

Желание отдохнуть Illi III Hill Illi ПК1ЮЦ|1Щ | 1 III Hill III II IIIllllllllllllll Желание работать |

|

27 |

Соображать трудно 11111111111111111111111 ГПТкТи 11111111111111 Соображать легко |

|

28 |

Условные обозначения:

—— Девочки —^— Мальчики ^^^" Общая

Рис. 8. Профиль активности обучающихся 8-го класса

Fig. 8. Activity profile of 8th grade students

Категория «желание отдохнуть/работать» у девочек во всех трех классах имеет перевес в сторону желания отдохнуть, у мальчиков в 6-м классе одинаково проявляются желания отдохнуть и работать, в 7–8-м классе проявляется смещение в сторону желания работать, но не достигает средней отметки.

В категории «возбуждения/сонливости» у девочек отмечается тенденция к сонливости в 7-м классе и сбалансированность возбужде-ния/сонливости в 6-м и 8-м классах. У мальчиков в 6-м и 7-м классах отмечается склонность к сонливости, а в 8-м проявляется склонность к возбуждению.

Помимо того что на подобные проявления могут влиять возрастные физиологические изменения, можно рассмотреть и пространственные факторы, влияющие на состояние сонливости, желания отдохнуть: отсутствие достаточного количества кислорода в помещении класса, качество источника освещения, отсутствие активного перемещения в связи с новыми правилами, вызванными эпидемиологической обстановкой, однообразный канал передачи информации.

В категории «соображать трудно/легко» мы видим низкие значения у девочек 6-го класса и постепенный рост значений к 8-му классу, у мальчиков проявляется обратная тенденция. Прослеживется, как желание отдохнуть сильно влияет на способность соображать, можно предположить, что в пространстве класса есть отвлекающие фоны: цвет стен, наличие плакатов с неактуальной для урока информацией, шум в классе от коллективной работы и т.п.

Результаты покатегории «внимательный/ ассеянный» показывают, что внимательность у девочек от 6-го к 8-му классу несколько снижается, а у мальчиков мы фиксируем обратную тенденцию. Обобщение результатов по рассмотренным выше категориям показывает важность поддержки девочек в 7-м классе, у них по нескольким показателям идет спад именно в этом возрасте, в то время как у мальчиков заметен более плавный рост профиля активности в целом.

Средние значения в категории «взволнован-ный/равнодушный» показывают сбалансированное состояние, что благоприятно для работы в направлении осознания, как ставить цели, задачи, планировать свое время, совершать выбор, расставляя приоритеты, формировать область интересов, что составляет важную задачу развития подростков.

Средние значения по категории «увлечен-ный/безучастный» показывают схожую тенденцию, отмеченную ранее: у девочек наблюдается снижение увлеченности в 7-м классе, у мальчиков, напротив, некоторый рост, результаты выравниваются к 8-му классу и сдвигаются в сторону увлеченности. Мы выделяем именно увлечение/безучастие в профиле активности как показатель, способствующий развитию активности личности.

По показателям категории «подвижный / малоподвижный» видим стремление подростков к подвижности, но школьные условия скорее способствуют гиподинамии: длительные периоды малоподвижности, недостаточная насыщенность пространства мобильной мебелью, позволяющей организовывать элементы подвижности на занятиях, пока незначительное внедрение элементов расшколивания с целью исследования города на предмет поиска самореализации. Примечательно, что показатели категории «быстрый/медлен-ный» заметно повышаются в сравнении с другими категориями профиля активности у мальчиков от 6-го к 8-му классу, у девочек проявляется та же тенденция понижения в 7-м классе, но в общей выборке показатели превышают средние, т.е. в процессе обучения и воспитания важно использовать эту возможность, стимулируя проявления различных видов активности.

Согласно показателям категории «деятель-ный/бездеятельный» мы можем наблюдать картину, схожую с категорией «увлеченный/безу-частный», благодаря чему можно интерпретировать их как взаимосвязанные и взаимовлияющие друг на друга. Однако в данной категории можно говорить не только о влиянии окружающей среды на активность школьника, но и о проявлениях активности в пространстве школы, когда само пространство способствует деятельности, результат которой можно увидеть, что, в свою очередь, стимулирует дальнейшее проявление активности. В формирующей части эксперимента мы предлагаем такие решения для класса, блока, пространства школы в целом: многофункциональная стена в классе – пространство для заявления инициатив, фиксации процесса и результатов их реализации, стена «Вертикали и квадраты» в учебном блоке для оформления презентации от класса или группы исследователей, проекта, шаблон с наполнением «Инста-лента класса и блока» на двери в класс и в блок позволяет школьникам фиксировать самые яркие моменты, которые произошли в классе и в блоке и т.п. [Парфенова, Сафонова, 2021].

Результаты в категории «активный/пассив-ный» постепенно увеличиваются и к 8-му классу располагаются в зоне нормы, т.е. субъективно подростки, несмотря на сонливость, желание

отдохнуть, рассеянность и скорее трудность, чем легкость, в проявлении способности соображать, ощущают себя быстрыми, подвижными, увлеченными, активными.

Обобщая результаты всех методик, можем сказать, что после прохождения «физиологической бури» в острый пубертатный период с точки зрения функционального состояния подростки готовы к проявлению активности, но психологически реализации разных видов активности препятствует сложность в нахождении собственных способов ее проявления, согласующихся с требованиями социального окружения, а также условия в образовательной среде, ограничивающие проявления активности или не способствующие возникновению потребности в активности.

В качестве одного из средств развития активности обучающихся мы предлагаем соучаствующий подход к проектированию образовательной среды, когда проект и реализация преобразования предметно-пространственного компонента среды происходят с вовлечением пользователей среды (школьников, педагогов), которые проходят все стадии разработки проекта дизайна среды: опрос тех, кто пользуется пространством, анализ идей, каким хотелось бы видеть пространство, как можно было бы им пользоваться, моделирование пространства. Согласование разных идей и взглядов через прием композиционного решения со считыванием пропорций разных форм, способов использования одного и того же пространства, предмета дает возможность разработки индивидуальных вещей и минимизации заполнения пространства, что, в свою очередь, задает новые поведенческие проявления в случае реализации таких проектов. За время разработки проекта участники начинают изменять свое отношение к пространству, появляется желание экспериментировать в макетном формате, применяя подручные средства, не дожидаясь реализации проекта, что позволяет соотнести идею с практикой, внести корректировки в проект и закрепить потребность в изменении среды. В результате школьники и педагоги могут фиксировать комфортные условия и присвоение пространства, само пространство начинает становиться стимулом, проявляя в человеке иное поведение, состояние.

Если мы говорим о предметно-пространственном компоненте образовательной среды, способствующем развитию активности современного школьника, важно работать с функциональными возможностями предметов, чтобы это были не только стулья, парты, диваны, скамейки, а возможно, стол, который может превратиться в стул, а при необходимости – в экспозиционный модуль или трибуну для выступления. Предметы могут развивать воображение, если они не однозначные, а имеют разное прочтение. Это касается не только предметов, но и графических изображений в пространстве. Если в пространстве школы мы чаще видим позитивные или мотивационные элементы в виде изображений, которые тоже могут быть сменными, это дополнительно позволяет стимулировать попытку диалога с окружающими: обсудить фразу с одноклассником, рассказать родителям, друзьям; возможно, вызвать интерес к прочтению литературы, чтобы потом рассказывать другим более глубокую историю того или иного графического изображения.

Пространство вне класса способствует взаимодействию с большим количеством людей разного возраста, если в наличии есть предметы, с которыми можно через игру или выполнение задания быть в совместности. Гетерогенность таких встреч развивает личность за счет соотнесения себя с другими и может вызывать здоровую конкуренцию, которая будет стимулировать активность в различных ее проявлениях, развивать умение договариваться о совместной работе, привлекать учителей к совместной деятельности, выходить за пределы школы для получения новых знаний, впечатлений.

Таким образом, соучаствующее проектирование пространства, учитывающее, как пользуются пространством и наполняющими его предметами школьники и учителя во время уроков и внеучебных занятий, задает активность взаимодействующих субъектов, позволяет создать комфортные условия и дать возможность проявления активности каждого школьника и группы в классе, в школе.

Выводы

-

1. После прохождения «физиологической бури» в острый пубертатный период с точки зрения функционального состояния подростки готовы к проявлению активности. Субъективно подростки, несмотря на сонливость, желание отдохнуть, рассеянность и скорее трудность, чем легкость, в проявлении способности соображать, ощущают себя быстрыми, подвижными, увлеченными, активными. Особого внимания с точки зрения функционального состояния требуют девочки 7-х классов, у которых все показатели активности снижены. У мальчиков наблюдается плавный рост профиля активности от 6-го к 8-му классу.

-

2. Анализ компонентов социальной активности показывает, что в этот период подростки имеют довольно расплывчатые представления о том, как взаимодействовать с другими в различных ситуациях, каковы возможные результаты взаимодействия с другими людьми, к какой социальной группе себя отнести (когнитивный компонент), у них реже присутствует позитивное переживание своих контактов с другими, своего лидерства (эмоциональностатусный компонент), при этом есть желание быть с другими, быть полезными (мотивационный компонент), но активность в социальных контактах невысока, нет убеждения в том, что социальная активность поможет достичь целей, имеются трудности в кооперации с другими (поведенческий компонент).

-

3. В целом подростков можно охарактеризовать как социально адаптированных, способных выстраивать свое поведение социально одобряемым способом, к 8-му классу появляются рефлексия совпадения собственной модели действий и поведения с ожиданием социума, тенденция подчинения своих действий требованиям социальной нормативности, что

- может сопровождаться беспокойством, напряжением, дистанцированием от социальных отношений.

-

4. В подростковом возрасте начинает проявляться склонность к преобладанию активности, сосредоточенной на себе, собственных интересах, целях и задачах, при этом важным становится добиться позитивного отношения социального окружения. Недостаточность саморегуляции и самоорганизации, позволяющих достичь желаемой цели, может приводить к эмоциональному напряжению и отказу от активной деятельности.

-

5. Подростки затрудняются выбрать такие формы своих действий и поведения, которые бы позволяли гармонизировать собственные интересы и интересы окружающих, опираться на внутренние смыслы и убеждения и сочетать их с требованиями социума. Внутренние противоречия приводят к эмоциональному напряжению, негативным переживаниям и отказу от активности как защитной стратегии избегания неуспеха.

-

6. В качестве одного из средств развития активности обучающихся мы предлагаем соучаствующий подход к проектированию предметнопространственного компонента образовательной среды, учитывающий, как пользуются пространством и наполняющими его предметами школьники и учителя во время уроков и внеу-чебных занятий, задающий активность взаимодействующих субъектов, позволяющий создать комфортные условия и дать возможность проявления активности каждого школьника и группы в классе, в школе.

Исследование активности подростков показало, что в образовательном процессе важно использовать различные возможности для ее развития, одной из которых может стать предметно-пространственный компонент образовательной среды.

Список литературы Особенности активности современных подростков и возможности ее развития посредством предметно-пространственного компонента образовательной среды

- Абульханова-Славская К.А., Славская А.Н., Леванова Е.А., Пушкарева Т.В. Общие подходы к изучению личности // Педагогика и психология образования. 2018. № 4. С. 178–190. URL: obschiepodhody-k-izucheniyu-lichnosti.pdf

- Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. 299 с. URL: https://klex.ru/b2u

- Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной среды: как ее создать и измерить // Экопсихологические исследования – 6: экология детства и психология устойчивого развития. 2020. № 6. С. 280–283. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskayabezopasnost-obrazovatelnoy-sredy-kak-ee-sozdat-i-izmerit

- Бегалиева С.Б. Об активности человека как о системе // Наука и мир. 2014. № 4-3 (8). С. 19–22. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21576196

- Бердникова Д.В. Исследования активности личности в отечественной и зарубежной психологии // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2016. № 2. С. 8–20. URL: http://www.publishing-vak.ru/file/archive-psycology-2016-2/1-berdnikova.pdf

- Дмитроченко Т.В. Категория «субъектность личности» в трудах представителей субъектно-деятельностного подхода // Вопросы педагогики. 2019. № 9-2. С. 34–38. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40878934

- Канаева Н.А. Активность как ценное качество самоопределяющейся личности // Психологические науки: теория и практика: матер. I Междунар. науч. конф. (Москва, февраль 2012 г.). М.: Буки-Веди, 2012. С. 102–104. URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/33/1856/

- Кисова В.В. Теоретико-методологические подходы к определению категории субъекта и субъектности в современной психологической науке // АНИ: педагогика и психология. 2019. № 4 (29). С. 313–316. DOI: 10.26140/anip-2019-0804-0073

- Колпакова Л.М. Психологическая адаптивность как необходимое качество жизнедеятельности // Царскосельские чтения. 2015. № XIX. С. 352–355. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-adaptivnost-kak-neobhodimoe-kachestvo-zhiznedeyatelnosti

- Леонтьев Д.А. Человек и жизненный мир: от онтологии к феноменологии // Культурно-историческая психология. 2019. Т. 15, № 1. С. 25–34. DOI: 10.17759/chp. 2019150103

- Парфенова А.Г., Сафонова М.В. Проектирование предметно-пространственного компонента образовательной среды как средства развития активности обучающихся // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. СПб., 2021. Вып. 4. С. 492–500. URL: https://herzenpsyconf.ru/wp-content/uploads/2021/12/88-2021.-Vasileva-Tsvetova.pdf; DOI: 10.33910/herzenpsyconf-2021-4-61

- Попов Л.М. и др. Энергетический, системно-функциональный, культурно-исторический и когнитивно-поведенческий аспекты жизненной активности субъекта // Бехтерев и современная психология личности: сб. ст. VI Всерос. науч.-практ. конф. 2–4 октября 2020 г. Казань: Центр социально-гуманитарного образования, 2020. С. 24–28. URL: https://kpfu.ru/staff_files/F_164067329/Sbornik_konferencii_Bekhterev_2020.pdf#page=25

- Садыкова А.Я. Феномен самоактуализации А. Маслоу в современном мире // Символ науки: международный научный журнал. 2020. № 2. С. 66–70. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42409793

- Скуднова Т.Д., Макаров А.В. Культурно-историческая психология детства Л.С. Выготского (к 125-летию со дня рождения) // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 3: Педагогика и психология. 2021. № 2 (278). С. 110–119. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturno-istoricheskaya-psihologiya-detstva-l-s-vygotskogo-k-125-letiyu-so-dnya-rozhdeniya

- Шамионов Р.М., Григорьева М.В. Методика диагностики компонентов социально ориентированной активности // Сибирский психологический журнал. 2019. № 74. С. 26–41. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41656263; DOI: 10.17223/17267080/74/2

- Шамионов Р.М. Социальная активность личности и группы: определение, структура и механизмы // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Психология и педагогика. 2018. Т. 15, № 4. С. 379–394. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36791849; DOI: 10.22363/2313-1683-2018-15-4-379-394

- Ясвин В.А. Формирование теории среды развития личности в отечественной педагогической психологии // Психология. Журнал ВШЭ. 2020. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-teorii-sredy-razvitiya-lichnosti-v-otechestvennoy-pedagogicheskoy-psihologii

- Gaydarov M. Psychological features of increasing physical activity of children of teenager age // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 2020. Vol. 8, No. 2. Part 2. Р. 179–181. URL: https://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2020/02/Full-Paper-PSYCHOLOGICAL-FEATURES-OF-INCREASING-PHYSICAL-ACTIVITY-OF-CHILDREN-OF-TEENAGER-AGE.pdf

- Hardy S.A., Dollahite D.C., Johnson N., Christensen J.B. Adolescent motivations to engage in pro-social behaviors and abstain from health-risk behaviors: a self-determination theory approach // Journal of Personality. 2015. Vol. 83, No. 5. P. 479–490. URL: https://selfdeterminationtheory.org/wp-content/uploads/2017/02/2015_Hardy_etal_J_Personality.pdf; DOI: 10.1111/jopy.12123

- Hasan H., Kazlauska A. Activity theory: who is doing what, why and how // Faculty of Business. Papers (Archive). 2014. No. 1. Р. 403. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/36988688.pdf

- Li N., Liang J., Crant J. The role of proactive personality in job satisfaction and organizational citizenship behavior: A relational perspective // Journal of Applied Psychology 2010. Vol. 95, No. 2. Р. 395–404. URL: https://www.researchgate.net/publication/41967731_The_Role_of_Proactive_Personality_in_Job_Satisfaction_and_Organizational_Citizenship_Behavior_A_Relational_Perspective; DOI: 10.1037/a0018079

- Russo S., Amna E. When political talk translates into political action: the role of personality traits // Personality and individual differences. 2016. No. 100. P. 126–130. URL: https://daneshyari.com/article/preview/889635.pdf; DOI: 10.1016/j.paid.2015.12.009

- Waycott J., Jones A., Scanlon E. PDAs as lifelong learning tools: An activity-theory based analysis // Learning, Media and Technology. 2005. No. 30 (2). Р. 107–130. DOI: https://doi.org/10.1080/17439880500093513