Особенности антропологического состава носителей саргатской культуры Барабинской лесостепи

Автор: Чикишева Т.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Проведен внутригрупповой, межгрупповой и сравнительный анализ краниометрических данных локально-территориальных саргатских групп (Vв. до н.э. вторая половина III/IVв. н.э.). Представлены результаты обследования черепов из погребений в Барабинской лесостепи. В сравнительный анализ, выполненный методом главных компонент, вошли группы раннего железного века с сопредельных с саргатским ареалом территорий. Локально-территориальной дискретности краниологических комплексов саргатского населения не обнаружено. Межгрупповые различия трех саргатских серий барабинской, прииртышской и зауральской не выходят за границы единого европеоидного антропологического типа, характеризуемого мезобрахикранией, средневысокой мозговой коробкой, широким и низким лицом с ослабленным горизонтальным профилем, средненаклонным лбом, высоким переносьем. Барабинская группа отличается от других более широким лицом, более крупным грушевидным отверстием и самым широким переносьем на уровне дакрионов. Сравнительный статистический анализ показал связи мужского саргатского населения с кочевниками урало-казахстанских степей и Восточного Приаралья саками и савромато-сарматами. Возможно, военные походы державы Ахеменидов на объединения кочевников Центральной Азии во второй половине VI в. до н.э. инициировали миграционный процесс. Первоначально мигранты продвигались в Прииртышье и оттуда на западную (зауральскую) и восточную (барабинскую) периферии ареала формирующейся саргатской культуры. На женском контингенте эффекты миграционных процессов отразились в меньшей степени, чем на мужском. Женские сар-гатские выборки объединяет краниологический комплекс, восходящий к антропологическому пласту автохтонного населения.

Саргатская культура, краниологические комплексы, западносибирская лесостепь, урало-казахстанские степи, кочевые племена

Короткий адрес: https://sciup.org/145147192

IDR: 145147192 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.136-147

Текст научной статьи Особенности антропологического состава носителей саргатской культуры Барабинской лесостепи

Понятие и термин «саргатская культура» оформились во второй половине 1960-х гг. по отношению к археологическим объектам лесостепного Прииртышья и При-ишимья, объединенным по сходству керамики, домостроительства и погребального обряда [Корякова, 1982, с. 115]. В настоящее время общепризнанные границы распространения саргатских памятников на севере достигают устья р. Тобол, на востоке заходят в западную часть Барабинской низменности до среднего течения р. Оми, на юге уходят в казахстанские степи примерно у 55° с. ш., на западе очерчиваются низовьями Тобола, Пышмы, Тавды, средним течением Исети и Миасса, охватывая, таким образом, преимущественно лесостепную зону и краем заходя на северные участки степной и южные лесной зон [Корякова, 1988, с. 6]. Локализация памятников в бассейнах основных рек Западной Сибири образует естественно сложившиеся районы, в пределах которых выделяются местные варианты культуры – притобольский, приишимский, прииртыш-ский, барабинский [Там же; Матвеева, 2018].

Время существования саргатской культуры в основном ее ареале (в Тоболо-Иртышском междуречье) установлено Н.П. Матвеевой по результатам радиоуглеродного датирования 118 образцов из разных объектов, поселений и курганных могильников в рамках V в. до н.э. – первой половины IV в. н.э. [2017]; по данным С.В. Шараповой, верхняя хронологическая граница не выходит за середину – вторую половину III в. н.э. [2020]. Н.В. Полосьмак, исследовавшая саргатскую культуру на территории Барабинской лесостепи (на восточной окраине саргатского ареала), приводит аргументы (аналогии сопровождающего инвентаря, локальные особенности погребального обряда, керамического материала, устройства поселений) в пользу начала ее сложения в этом районе в конце VII в. до н.э., а завершающий этап истории относит к I в. до н.э. – I в. н.э. [1987а, с. 96]. Возможно, вывод, хронологически обосабливающий барабинскую локальную группу как наиболее раннюю, является следствием определенной условности датирования по аналогиям, допускающей как более широкие интервалы бытования предметов, так и субъективную оценку их круга. В этой связи своеобразие барабин-ского варианта саргатской культуры интересно будет проанализировать в антропологическом аспекте, в основе которого лежат морфологические особенности его носителей. Сравнительным фоном в данном исследовании служат группы раннего железного века из других районов саргатского ареала и сопредельных территорий. Также в статье приводятся результаты обследования палеоантропологических материалов ба-рабинского варианта саргатской культуры, не вошедших в предыдущие публикации.

Материал и методы

Палеоантропологические материалы саргатской культуры из Барабинской лесостепи, полученные к 2000 г., опубликованы А.Н. Багашёвым [2000, с. 80–88; 338– 349]. В настоящем исследовании их дополняют данные по нескольким могильникам, раскопанным за два по следних десятилетия: Усть-Тартасские курганы, кург. 51 [Мыльникова и др., 2022], Погорелка-2 [Мо-лодин и др., 2009], Государево Озеро [Молодин и др., 2017], Яшкино-1 (кург. 1 и 2 раскопаны в 1982 г. открывшим памятник А.Н. Нескоровым [Молодин, Новиков, 1998, с. 64], кург. 5 – в 2013 г. [Кобелева и др., 2013]), Протока, насыпь кург. 1 [Полосьмак, 1987б].

Сравнительные краниологиче ские материалы раннего железного века Западной Сибири взяты из нескольких публикаций: саргатские выборки из монографии А.Н. Багашёва [2000, c. 260–355]*, сборная серия каменской культуры из работы М.П. Рыкун [2013, с. 88–90], большереченской из диссертации М.С. Кишкурно [2023а, прил. 2, с. 22–61].

В сравнительном анализе методами многомерной статистики участвует большой массив данных, характеризующих краниологические особенности групп носителей синхронных культур из сопредельных с саргатским ареалом регионов Евразии. Почти все они использовались в монографическом исследовании, где можно посмотреть источник и археологический контекст антропологического материала [Чикишева, 2012, с. 13–16]. Исключение составляют хранящиеся в Цзилиньском университете (г. Чань-чунь, Китай) две серии, которые были обследованы мной, но не вошли в эту работу, – из могильников Нилки (Северо-Восточный Синьцзян, северные отроги Тянь-Шаня, раскопки 2001 г.) и Янхай (Центральный Синьцзян, южное подножие Тянь-Шаня, раскопки 1988 г.) [Чжан Те’нань, 1995].

В связи с публикацией новых индивидуальных и средних данных корректировка антропологического состава и библиографического списка источников коснулась групп сако-усуньского времени в Центральной Азии. Добавились краниологические материалы уюк-ско-саглынской культуры (VI –IV вв. до н.э.) из могильника Саглы в Тыве [Козинцев, Селезнева, 2011]. Сборная серия усуней из Семиречья (IV в. до н.э. – III в. н.э.) [Исмагулов, 1962] пополнилась черепами из погребений IV–II вв. до н.э. [Китов, Тур, Иванов, 2019, с. 195–196, 203–208]. Я сочла возможным объ- единить с этими данными весьма малочисленный материал могильника Чжаосу (V–I вв. до н.э.) [Хань Кансинь, Пань Цифен, 1987], т.к. все памятники локализованы в одном географическом районе – в бассейне р. Или. К группам из Центрального Казахстана добавилась серия из погребений коргантасского типа IV–II вв. до н.э. [Бейсенов и др., 2015, с. 181–184]. Сформирована сборная серия IV в. до н.э. – рубежа эр из Западного Казахстана [Китов, Мамедов, 2014, с. 304–349]. Существенно увеличился объем опубликованного краниологического материала из Кыргызстана. Учитывая пересмотр датировок основной массы погребальных памятников и отнесение всего их массива к сакской культуре [Китов, Тур, Иванов, 2019, с. 68], я воспользовалась в сравнительном анализе краниометрическими данными по новым объединенным сериям V–II вв. до н.э. из долин Тянь-Шаня (западной и центральной части) [Там же, с. 69–71, 82–83, 91–92, 209–235] и Памиро-Алая [Там же, с. 82– 83, 94–95, 99–100, 106–107, 235–242]. Савроматская серия из Южного Приуралья составлена по материалам М.С. Акимовой [1968] и Т.С. Кондукторовой [1962], а сарматская объединила данные М.С. Акимовой [1968], В.В. Гинзбурга и Б.В. Фирштейн [1958].

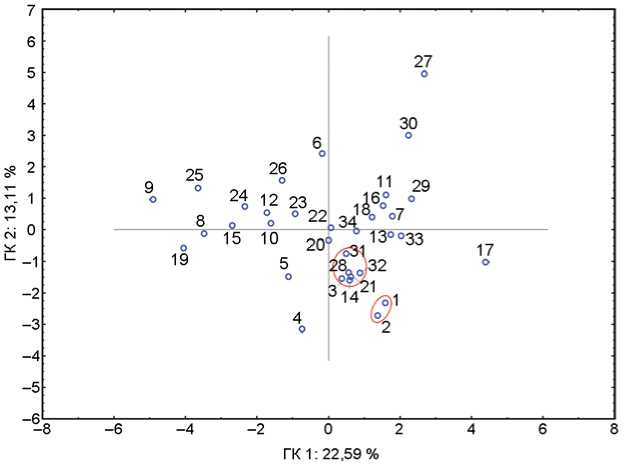

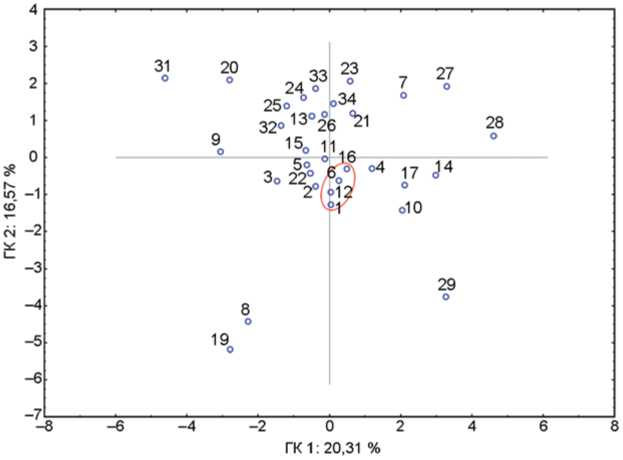

К сравнительному анализу привлечены 34 краниологические серии: саргатская культура Барабин-ской лесостепи (1), Зауралья (2) и Прииртышья (3); большереченская Новосибирского Приобья (4); каменская Верхнего Приобья (5); пазырыкская Горного Алтая (6); тагарская Минусинской котловины (7); ранний этап алды-бельской культуры Тывы, Аржан-2 (8); завершающий этап алды-бельской культуры Тывы, Копто (9); уюкско-саглынская культура Тывы, Догээ-Баары-2 (10), Саглы (11); V–III вв. до н.э., сборная серия из разных могильников Тывы (12), Улангом-ский могильник в Западной Монголии (13); саки (14) и усуни (15) Восточного Казахстана (долина Иртыша); усуни бассейна р. Или (16); саки (17), тасмолин-ская культура (18), погребения коргантасского типа (19) Центрального Казахстана; саки Северного Казахстана (20), Западного Казахстана (21), Центрального Тянь-Шаня (22), Алая (23); саки Синьцьзяна, Нилки (24), Янхай (25), Алагоу (26); джетыасарская культура (саки-тохары) (27), чирикрабатская культура (са-ки-апасиаки) (28), сборная серия VII–V вв. до н.э. (са-ки-сакараваки) (29) Восточного Приаралья; мужская серия куюсайской культуры Южного Приаралья (30); савроматы (31) и ранние сарматы (32) Южного Приуралья; савроматы (33) и ранние сарматы (34) ВолгоДонского междуречья.

Для сравнительного межгруппового анализа был применен метод главных компонент. Использовалась программа Statistica 8. В краниометрический комплекс вошли 20 признаков: диаметры мозгового и лицевого отделов черепа, угловые параметры их верти- кального и горизонтального профиля, размеры орбит, носового отверстия, ширина и высота переносья, угол выступания носовых костей.

Результаты и обсуждение

В силу плохой сохранности обследованных мной скелетных останков из захоронений саргатской культуры краниометрические данные в редких случаях позволяют составить полный морфологический комплекс индивида (с признаками мозгового и лицевого отделов), пригодный для обработки серии методами многомерного статистического анализа. В то же время краниологические материалы, обследованные и опубликованные А.Н. Багашёвым, в т.ч. и из могильников Барабинской лесостепи, имеют лучшую сохранность. В объединенной серии из Барабы расширяются возможности для изучения изменчивости ее краниометрических параметров. В индивидуальные данные измерений новых образцов (табл. 1, 2) не вошли указатели, характеризующие форму отделов черепа, поскольку при необходимости они могут быть рассчитаны, однако особенности вариабельности этих признаков обсуждаются в тексте.

Анализ индивидуальных значений краниометрических признаков в суммарной барабинской серии показал, что их вариативность практически по всем показателям соответствует нормальному распределению (оценка достоверности отклонения от нормально сти проводилась по критерию Шапиро–Уилка). В мужской выборке только для скулового диаметра наблюдается распределение, отличающееся от нормального ( р = 0,0015). В этой небольшой по численно сти группе есть индивид (Погорелка-2, погр. 3), лицевой отдел которого был реконструирован после сильной деформации, и очень большая скуловая ширина (159 мм, см. табл. 1) могла сказаться на форме распределения вариационного ряда данного признака. Однако и при ее исключении тест показал значимое отличие ( p = 0,0356). В мужской серии из Зауралья аналогичная ситуация наблюдается для длины основания черепа ( p = 0,0239), в прииртышской нарушения в распределении признаков отсутствуют. В женской барабинской группе к скуловому диаметру ( p = 0,0194) добавляется верхняя высота лица ( p = = 0,0405), в зауральской – черепной указатель ( p = = 0,0133), в прииртышской – высота носа ( p = 0,0399).

Далее была проведена проверка на морфологические различия палеоантропологических материалов трех вариантов саргатской культуры с использованием критерия Стьюдента для межгруппового сравнения средних значений признаков и Фишера для сопоставления дисперсий выборок. В анализируемой совокупности групп почти все признаки, за исключением

Таблица 1. Индивидуальные размеры мужских черепов из курганов саргатской культуры в Барабинской лесостепи

|

Признак |

ф ^ 3 ю со у га 3” Н т ^ 12 а. £ §; о |

ю 6 3 1 ° К с |

Государево Озеро-1 |

Погорелка-2 |

X / N / S |

|||

|

ю со о 2 Ё- О а |

СО е: |

с: |

ю е: |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Возраст |

40–45 |

40–45 |

20–25 |

30–35 |

40–45 |

40–45 |

35–40 |

– |

|

1. Продольный диаметр |

188 |

170 |

175 |

176 |

190 |

198 |

182,8/6/10,8 |

|

|

8. Поперечный диаметр |

150 |

158 |

138 |

138 |

146 |

149 |

146,5/6/7,7 |

|

|

8 : 1. Черепной указатель |

79,8 |

92,9 |

78,9 |

78,4 |

76,8 |

75,3 |

80,4/6/6,4 |

|

|

17. Высотный диаметр от базиона |

137 |

137 |

129 |

135 |

139 |

146 |

137,2/6/5,5 |

|

|

20. Высотный диаметр от пориона |

116 |

121 |

113 |

118 |

- |

128 |

119,2/5/5,7 |

|

|

5. Длина основания черепа |

108 |

102 |

97 |

102 |

104 |

114 |

104,5/6/5,9 |

|

|

9. Наименьшая ширина лба |

94,2 |

101,1 |

90,2 |

82,3 |

101 |

102,4 |

96 |

95,3/7/7,2 |

|

10. Наибольшая ширина лба |

117 |

122 |

119 |

109 |

126 |

127? |

120,0/6/6,6 |

|

|

11. Ширина основания черепа |

132 |

145 |

127 |

127 |

127 |

131,6/5/7,8 |

||

|

12. Ширина затылка |

119 |

118 |

106 |

113 |

111 |

113,4/5/5,3 |

||

|

29. Лобная хорда |

110,8 |

109 |

103,6 |

110,2 |

131 |

121,2 |

114,3/6/10,0 |

|

|

30. Теменная хорда |

106 |

111 |

111 |

107 |

110 |

115 |

110/6/3,2 |

|

|

31. Затылочная хорда |

97,5 |

92,2 |

94 |

90,3 |

87,9 |

93,7 |

92,6/6/3,3 |

|

|

26. Лобная дуга |

128 |

123 |

118 |

127 |

151 |

141 |

131,3/6/12,3 |

|

|

27. Теменная дуга |

118 |

126 |

127 |

119 |

124 |

126 |

123,3/6/3,9 |

|

|

28. Затылочная дуга |

126 |

108 |

118 |

111 |

103 |

119 |

114,2/6/8,4 |

|

|

29 : 26. Указатель изгиба лба |

86,6 |

88,6 |

87,8 |

86,8 |

86,8 |

86 |

87,1/6/0,94 |

|

|

Угол поперечного изгиба лба (УПИЛ) |

140,4 |

148,3 |

143,3 |

142 |

133,3 |

133,5 |

139,8 |

140,1/7/5,3 |

|

Sub.NB. Высота продольного изгиба лба |

24,6 |

20 |

18,8 |

23 |

33 |

24,6 |

24,0/6/5,0 |

|

|

Высота изгиба затылка (ВИЗ) |

27 |

19,7 |

26,3 |

24,3 |

16,1 |

25,8 |

23,2/6/4,4 |

|

|

45. Скуловой диаметр |

142 |

150 |

137 |

134 |

159?! |

138 |

143,3/6/9,5 |

|

|

40. Длина основания лица |

106 |

98 |

98 |

112 |

103,5/4/6,8 |

|||

|

48. Верхняя высота лица |

71 |

65 |

66 |

70 |

68,0/4/2,9 |

|||

|

47. Полная высота лица |

120 |

118 |

119,0/2 |

|||||

|

43. Верхняя ширина лица |

119 |

104 |

101 |

115 |

113 |

110,4/5/7,6 |

||

|

46. Средняя ширина лица |

108 |

100 |

102 |

103,3/3 |

||||

|

60. Длина альвеолярной дуги |

57 |

56 |

46 |

60 |

53 |

54,4/5/5,3 |

||

|

61. Ширина альвеолярной дуги |

69 |

66 |

63 |

67 |

64 |

65,8/5/2,4 |

||

|

62. Длина неба |

49,3 |

46,3 |

42 |

49 |

44,6 |

46,2/5/3,1 |

||

|

63. Ширина неба |

41 |

37,8 |

37,4 |

37,5 |

39 |

38,5/5/1,5 |

||

|

55. Высота носа |

54,1 |

48,6 |

47,6 |

54 |

51,1/4/3,5 |

|||

|

54. Ширина носа |

28,5 |

27,7 |

27 |

24,3 |

26,9/4/1,8 |

|||

|

51. Ширина орбиты от mf. |

47,3 |

43,4 (пр.) |

44,8 (пр.) |

47,2 |

43,4/4/1,9 |

|||

|

51а. Ширина орбиты от d. |

43,1 |

40,7 (пр.) |

40,2 (пр.) |

45,2 |

42,3/4/2,3 |

|||

|

52. Высота орбиты |

35 |

32,5 (пр.) |

34,6 (пр.) |

34 |

34,0/4/1,1 |

|||

|

Бималярная ширина (БМШ) |

108,2 |

98,1 |

95,5 |

108,9 |

105,6 |

103,3/5/6,1 |

||

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Высота назиона над бималярной шириной (ВН) |

15,3 |

15,7 |

12,6 |

23,7 |

18,2 |

17,1/5/4,2 |

||

|

Зигомаксиллярная ширина (ЗШ) |

111,4 |

98,6 |

100 |

103,3/3 |

||||

|

Высота субспинале над зигомаксил-лярной шириной (ВС) |

27,9 |

22 |

22,2 |

24,0/3 |

||||

|

77. Назомалярный угол |

148,5 |

144,5 |

150,6 |

133,1 |

142 |

143,7/5/6,8 |

||

|

ZM. Зигомаксиллярный угол |

126,9 |

131,9 |

132,1 |

130,3/3 |

||||

|

SC. Симотическая ширина |

9,5 |

8 |

7,1 |

6,8 |

9,5 |

8,2/5/1,28 |

||

|

SS. Симотическая высота |

5,6 |

4,2 |

1,7 |

4,1 |

3,9/4/1,61 |

|||

|

MC. Максиллофронтальная ширина |

21,4 |

17,2 |

17 |

18,2 |

18,5/4/2,04 |

|||

|

MS. Максиллофронтальная высота |

8,2 |

5,6 |

6,2 |

6,7/3 |

||||

|

DC. Дакриальная ширина |

25,3 |

20 |

23,5 |

20,1 |

22,2/4/2,6 |

|||

|

DS. Дакриальная высота |

10,8 |

11,6 |

10 |

10,8/3 |

||||

|

FC. Глубина клыковой ямки (мм) |

4,1 |

3,8 (пр.) |

4,7 (пр.) |

4,6 (пр.) |

4,3/4/0,42 |

|||

|

Высота изгиба скуловой кости (ВИС) |

11,6 |

11,2 (пр.) |

10,1 (пр.) |

8,2 (пр.) |

15,5 |

11,3/5/2,7 |

||

|

Ширина скуловой кости (ШС) |

56,5 |

56,8 (пр.) |

51,5 (пр.) |

56,7 (пр.) |

61,5 |

56,6/5/3,5 |

||

|

32. Угол профиля лба от назиона |

79 |

75 |

76 |

68 |

74,5/4/4,7 |

|||

|

GM\FH. Угол профиля лба от глабеллы |

70 |

67 |

69 |

68 |

68,5/4/1,3 |

|||

|

72. Общий угол профиля лица |

78 |

77 |

85 |

79 |

79,8/4/3,6 |

|||

|

73. Угол профиля средней части лица |

86 |

80 |

87 |

83 |

84,0/4/3,2 |

|||

|

74. Угол профиля альвеолярной части лица |

57 |

55 |

73 |

67 |

63,0/4/8,5 |

|||

|

75. Угол наклона носовых костей |

53 |

62 |

54 |

56,3/3 |

||||

|

75 (1). Угол выступания носа |

24 |

23 |

25 |

24,0/3 |

||||

|

68 (1). Длина нижней челюсти от мыщелков |

121 |

101 |

... |

104 |

108,7/3 |

|||

|

79. Угол ветви нижней челюсти |

124 |

106 |

121 |

129 |

120,0/4/9,9 |

|||

|

68. Длина нижней челюсти от углов |

86 |

84 |

83 |

75 |

82,0/4/4,8 |

|||

|

70. Высота ветви |

60 |

68 |

56 |

61,3/3 |

||||

|

71а. Наименьшая ширина ветви |

37 |

36 |

38 |

35 |

36,5/4/1,3 |

|||

|

65. Мыщелковая ширина |

121 |

134 |

128 |

127,7/3 |

||||

|

66. Угловая ширина |

107 |

118 |

98 |

118 |

110,3/4/9,7 |

|||

|

67. Передняя ширина |

51 |

48 |

47 |

51 |

49,3/4/2,1 |

|||

|

69. Высота симфиза |

35 |

34 |

34 |

35 |

34,5/4/0,58 |

|||

|

69 (1). Высота тела |

30 (пр.) |

31 |

32 |

31,0/3 |

||||

|

69 (3). Толщина тела |

14 |

12 (пр.) |

13 |

15 |

13,5/4/1,3 |

|||

|

Cʹ. Угол выступания подбородка |

65 |

70 |

67,5/2 |

|||||

|

Надпереносье (НП 1–6) |

4 |

4 |

3 |

4 |

5 |

5 |

4 |

4,1/7/0,69 |

|

Надбровные дуги (НД 1–3) |

2 |

2 |

1 |

2 |

2 |

2 |

2 |

1,9/7/0,38 |

|

Наружный затылочный бугор (НЗБ 0–5) |

3 |

4 |

2 |

0 |

5 |

0 |

2,3/6/2,2 |

|

|

Сосцевидный отросток (СО 1–3) |

3 |

2 |

2 |

2 |

3 |

3 |

2 |

2,4/7/0,53 |

|

Нижний край грушевидного отверстия (НКГО) |

Anthr. |

Anthr. |

F. pr. |

Anthr. |

Anthr. |

F. pr. |

||

|

Передняя-носовая ость (ПНО 1–5) |

3 |

3 |

3 |

3 |

3,0/4/0 |

Таблица 2. Индивидуальные размеры женских черепов из курганов саргатской культуры в Барабинской лесостепи

|

Признак* |

Усть-Тартасские курганы |

Яшкино-1 |

Государево Озеро-1 |

CN С ^ го О с: |

ю i= в |

X / N / S |

|||||||||

|

я? ю § ■ о р. го о ^ Ю s ю ^ о ^^ |

о с: ю ^^ ^ о |

со о с ю |

о с ю |

0) го 1- со - ГО с; ^ о |

с |

CN С ci |

со с: |

со с: |

с: |

о с: |

го X |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

|

Возраст |

> 50 |

25–30 |

> 50 |

40–50 |

40–45 |

25–30 |

35–40 |

20–25 |

50–60 |

18–20 |

35–40 |

30–35 |

35–40 |

25–30 |

– |

|

1 |

174 |

181 |

173 |

170 |

172 |

176 |

172 |

174,0/7/3,6 |

|||||||

|

8 |

136 |

131 |

137 |

135 |

152? |

142 |

149? |

132 |

138 |

136 |

138,8/10/6,9 |

||||

|

8 : 1 |

78,2 |

72,4 |

79,1 |

79,4 |

76,7 |

78,4 |

79,1 |

77,6/7/2,5 |

|||||||

|

17 |

132 |

131 |

133 |

128 |

128 |

134 |

130 |

130,9/7/2,3 |

|||||||

|

20 |

115 |

110 |

115 |

112 |

113 |

113 |

113,0/6/1,9 |

||||||||

|

5 |

100 |

102 |

102 |

95 |

98 |

102 |

101 |

100,0/7/2,6 |

|||||||

|

9 |

88,2 |

96,6 |

92,3 |

98 |

84,5 |

100,8 |

116 |

86,5 |

97 |

90 |

95,0/10/9,1 |

||||

|

10 |

109 |

101 |

117 |

111 |

125 |

111 |

116 |

115 |

113,1/8/7,0 |

||||||

|

11 |

123 |

124 |

125 |

121 |

144? |

132 |

121 |

125 |

126 |

126,8/9/7,2 |

|||||

|

12 |

114 |

102 |

112 |

112 |

101 |

101 |

112 |

107 |

107,6/8/5,6 |

||||||

|

29 |

111,5 |

114,6 |

101,5 |

103,2 |

105,8 |

113,6 |

107,3 |

108,2 |

108,8 |

108,3/9/4,4 |

|||||

|

30 |

96 |

113 |

107 |

108 |

113 |

94 |

103 |

114 |

106 |

106,0/9/7,2 |

|||||

|

31 |

92,8 |

92,6 |

94,6 |

95,8 |

93 |

96,5 |

88,2 |

92 |

93,2/8/2,5 |

||||||

|

26 |

126 |

126 |

136 |

118 |

119 |

132 |

122 |

121 |

132 |

125,8/9/6,4 |

|||||

|

27 |

110 |

133 |

118 |

118 |

128 |

102 |

120 |

118 |

126 |

126 |

119,9/10/9,1 |

||||

|

28 |

115 |

113 |

115 |

121 |

100 |

114 |

103 |

114 |

111,9/8/6,9 |

||||||

|

29 : 26 |

91,3 |

91 |

74,6 |

87,5 |

88,9 |

86,1 |

88 |

89,4 |

82,4 |

86,6/9/5,2 |

|||||

|

УПИЛ |

135,6 |

129,1 |

129,1 |

141,6 |

140 |

135,8 |

138 |

131,7 |

135,1/8/4,8 |

||||||

|

Sub. NB |

20,2 |

22,7 |

21 |

23,1 |

22,5 |

27,7 |

23,3 |

24 |

22,6 |

23,0/9/2,1 |

|||||

|

ВИЗ |

25,4 |

22 |

24,8 |

28,2 |

21,8 |

20,7 |

23 |

22,7 |

23,6/8/2,4 |

||||||

|

45 |

133 |

126? |

127 |

133 |

124 |

152? |

140? |

126 |

135 |

133 |

132,9/10/8,4 |

||||

|

40 |

102 |

97 |

92 |

94 |

93 |

95,6/5/4,0 |

|||||||||

|

48 |

66? |

73 |

66 |

70 |

64 |

65 |

67,3/6/3,4 |

||||||||

|

47 |

116? |

117 |

106 |

109 |

112,0/4/5,4 |

||||||||||

|

43 |

101 |

105 |

102 |

108 |

102 |

110 |

100 |

110 |

100 |

104,2/9/4,1 |

|||||

|

46 |

90 |

98 |

91 |

99 |

88 |

93,2/5/5,0 |

|||||||||

|

60 |

56 |

51 |

52 |

52 |

52,8/4/2,2 |

||||||||||

|

61 |

62,5 |

65 |

58 |

67 |

54 |

61,3/5/5,3 |

|||||||||

|

62 |

43 |

45 |

41,7 |

44,2 |

43,5/4/1,4 |

||||||||||

|

63 |

34,3 |

35,6 |

33,6 |

39,7 |

35,6 |

35,8/5/2,4 |

|||||||||

|

55 |

51,7 |

52,2 |

51 |

51,5 |

47,5 |

50,8/5/1,9 |

|||||||||

|

54 |

28,2 |

26,3 |

24,2 |

25,8 |

23,7 |

25,6/5/1,8 |

|||||||||

|

51 |

45 |

46,2 |

40,6 |

43,4 (пр.) |

47,3 |

41,4 |

44,0/6/2,7 |

||||||||

|

51а |

41,5 |

44,8 |

39,8 |

42 (пр.) |

44,5 |

40,3 |

42,1/6/2,3 |

||||||||

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

|

52 |

34,4 |

32,7 |

33,2 |

31,7 |

33,3 (пр.) |

37,2 |

35? |

33,8/6/1,9 |

|||||||

|

БМШ |

93,2 |

97,1 |

95,5 |

98,9 |

94,5 |

101,1 |

95,2 |

105 |

93,2 |

97,1/9/3,9 |

|||||

|

ВН |

18,8 |

20 |

20 |

17 |

17,4 |

16,7 |

14,8 |

22,7 |

18,2 |

18,4/9/2,3 |

|||||

|

ЗШ |

94,5 |

99,8 |

92,9 |

99,4 |

88 |

94,9/5/4,9 |

|||||||||

|

ВС |

23,5 |

23,2 |

21,1 |

24,2 |

19,2 |

22,2/5/2,1 |

|||||||||

|

77 |

136,2 |

135,2 |

134,6 |

142 |

139,6 |

143,5 |

145,6 |

133,3 |

137,4 |

138,6/9/4,3 |

|||||

|

ZM |

127,1 |

130,2 |

131,2 |

128,2 |

132,9 |

129,9/5/2,3 |

|||||||||

|

SC |

10,2 |

4,7 |

8,8 |

8,9 |

8 |

7,4 |

6,2 |

7,7/7/1,8 |

|||||||

|

SS |

5,6 |

1,6 |

4 |

3 |

3,2 |

2,3 |

2,5 |

3,2/7/1,3 |

|||||||

|

MC |

17,5 |

14,6 |

18 |

18,5 |

18,6 |

16,2 |

17,2/6/1,6 |

||||||||

|

MS |

7 |

6,3 |

7,2 |

6,4 |

5 |

7,2 |

6,5/6/5,0 |

||||||||

|

DC |

21,3 |

17 |

20,2 |

18 |

24 |

18,3 |

19,8/6/2,6 |

||||||||

|

DS |

10,5 |

10 |

10,3 |

7,6 |

10 |

9,7 |

9,7/6/1,1 |

||||||||

|

FC |

4 |

2,5 |

2 |

3,1 (пр.) |

2,5 |

5,3? |

3,2/6/1,2 |

||||||||

|

ВИС |

11 |

10,6 |

9,5 |

10,5 |

11,3 |

10,5 |

11,1 |

10,6/7/0,59 |

|||||||

|

ШС |

53 |

51,4 |

53,6 |

52,2 |

51,2 |

56,2 |

51 |

52,7/7/1,8 |

|||||||

|

32 |

83 |

82 |

76 |

78 |

80 |

79,8/5/2,9 |

|||||||||

|

GM\FH |

77 |

74 |

73 |

75 |

76 |

75,0/5/1,6 |

|||||||||

|

72 |

82 |

81 |

86 |

80 |

88 |

83,4/5/3,4 |

|||||||||

|

73 |

85 |

90 |

93 |

83 |

88 |

87,8/5/4,0 |

|||||||||

|

74 |

70 |

65 |

69 |

75 |

88 |

73,4/5/8,9 |

|||||||||

|

75 |

59 |

56 |

67 |

60,7/3/5,7 |

|||||||||||

|

75 (1) |

25 |

23 |

25 |

21 |

23,5/4/1,9 |

||||||||||

|

68 (1) |

106 |

110 |

100 |

103 |

97 |

104 |

103,3/6/4,5 |

||||||||

|

79 |

113 |

124 |

122 |

126 |

118 |

108 |

112 |

118 |

117,6/8/6,3 |

||||||

|

68 |

82 |

80 |

81 |

70 |

78 |

81 |

82 |

82 |

79,5/8/4,1 |

||||||

|

70 |

61 |

61 (пр.) |

55 |

51 (пр.) |

58 |

60 |

66 |

58,9/7/4,8 |

|||||||

|

71а |

37 |

37 (пр.) |

35 |

32 (пр.) |

36 |

35 |

36 |

38 (пр.) |

32 |

35,3/9/2,1 |

|||||

|

65 |

123 |

112 |

99 |

112 |

112 |

119 |

126 |

114,7/7/9,0 |

|||||||

|

66 |

103 |

109 |

99 |

95 |

94 |

93 |

66 |

113 |

85 |

95,2/9/13,9 |

|||||

|

67 |

45 |

49 |

46 |

47 |

46 |

48 |

67 |

44 |

40,6 |

48,1/9/7,5 |

|||||

|

69 |

27 |

32 |

30 |

30 |

25 |

69 |

27 |

34,3/7/15,5 |

|||||||

|

69 (1) |

29 |

32 |

29 |

30 |

27 |

25 |

27 |

30 |

28 |

28,6/9/2,1 |

|||||

|

69 (3) |

14 |

14 |

12 |

14 |

12 |

13 |

12 |

10 |

11 |

12,4/9/1,4 |

|||||

|

Cʹ |

62 |

70 |

61 |

63 |

59 |

- |

63,0/5/4,1 |

||||||||

|

НП |

3 |

2 |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

2 |

2 |

2,2/9/0,67 |

|||||

|

НД |

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1,3/11/0,47 |

|||

|

НЗБ |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

- |

0 |

0 |

0 |

0,25/8/0,46 |

|||||

|

СО |

2 |

2 |

2 |

2 |

3 |

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

2 |

2 |

2,0/12/0,43 |

||

|

НКГО |

Anthr. |

Anthr.. |

Anthr. |

Anthr. |

Anthr. |

Anthr. |

|||||||||

|

ПНО |

3? |

4 |

3 |

5 |

3 |

3 |

3,6/5/0,89 |

*Названия признаков см. в табл. 1.

нескольких, имеют нормальное внутригрупповое распределение. Но и они характеризуются унимодальностью, которую обычно проявляют антропологические данные и при которой свойства обоих критериев сохраняются [Дерябин, 2004, с. 43, 53].

Результаты тестирования демонстрируют преодоление критического уровня ( p ≤ 0,05) вероятности различий средних значений для большего числа признаков в мужских саргатских выборках по сравнению с женскими, однако в последних наблюдаются различия дисперсий для многих признаков.

Барабинская мужская группа отличается от приир-тышской по черепному указателю ( р = 0,0357), высоте ( р = 0,0234) и ширине ( р = 0,0099) грушевидного отверстия, носовому указателю ( р = 0,0009) и дакриальной ширине ( р = 0,0020). Последний параметр демонстрирует также различие по дисперсии ( р = 0,0387). Бара-бинская группа отличается от зауральской по скуловой ширине ( р = 0,0504) и лобно-скуловому указателю ( р = 0,0276). Различия зауральской и прииртышской серий выявлены по продольному диаметру черепа ( р = 0,0458) и черепному указателю ( р = 0,0298). Таким образом, состав краниометрических признаков, дифференцирующих мужские саргатские выборки, весьма невелик. На фоне других групп барабинская характеризуется умеренной брахикранией (наибольшая величина черепного указателя фиксируется у зауральской группы, а наименьшая, относящаяся к категории мезокран-ных, – у прииртышской), наиболее широкими лицом и переносьем на уровне дакрионов, наиболее крупным грушевидным отверстием.

Барабинская женская группа отличается от приир-тышской и зауральской более профилированным по значению назомалярного угла лицом, причем от последней на достоверно значимом уровне ( р = 0,0444). При явном отличии у барабинских женщин внутригрупповой средней ряда признаков тестирование его не уловило, однако имеет смысл указать эти признаки, поскольку в данном морфологическом пространстве они могут иметь дифференцирующее значение. На фоне прииртышской и зауральской групп барабинская характеризуется большей величиной продольного диаметра, меньшим (мезокран-ным) поперечно-продольным указателем, большей шириной лицевого отдела.

Подводя итог сравнительному анализу морфологических особенностей саргатских краниологических серий, следует отметить, что межгрупповые различия, фиксируемые по нескольким признакам, не выходят за границы единого европеоидного антропологического типа со следующими краниометрическими характеристиками: мезобрахикранией, средневысокой мозговой коробкой, широким и низким лицом с ослабленным горизонтальным профилем, средненаклонным лбом, высоким переносьем. Другими словами, локально-территориальная дискретность краниологических комплексов саргатского населения не обнаружена. Проведенное А.Н. Багашёвым краниологическое исследование выборок локальных вариантов саргатской культуры также привело его к выводу о единстве расогенеза и тесном родстве групп [2000, с. 114, 120]. Существующий незначительный полиморфизм антропологического состава саргатцев может быть обусловлен несколькими факторами, среди которых основное значение имеет внедрение в западносибирскую лесостепь кочевого населения из сакско-савромато-сар-матской среды.

Большой массив данных, характеризующих краниологические особенности носителей синхронных культур из сопредельных с саргатским ареалом регионов Евразии, содержит краниометрические показатели групп, которые потенциально могли быть вовлечены в процесс формирования саргатской культуры, начавшийся, возможно, в конце VII в. до н.э., но, бесспорно, протекавший с V в. до н.э. до первой половины IV – второй половины III в. н.э. Для их выявления был использован метод главных компонент. В этот анализ не вошли группы носителей традиций предшествующих этапов культурогенеза, относящихся к позднему бронзовому веку и переходному к эпохе железа периоду. Ограничение в анализе морфологического пространства хронологическими рамками сакского времени направлено на выявление межгрупповых связей, которые могут быть объяснены миграциями, имеющими конкретный исторический контекст.

Барабинская мужская выборка носителей саргат-ской культуры в координатах двух первых главных компонент расположилась в одном пространстве с зауральской и прииртышской – в положительном поле первой и отрицательном второй (рис. 1). Высокие факторные нагрузки (ориентировочно выше 0,500) в этих координатах приходятся на ширину лба, симотиче-ские и дакриальные параметры переносья, высоту носа и поперечный диаметр черепа (табл. 3). Барабин-ская выборка чуть ближе к зауральской, чем к приир-тышской, а последняя входит в концентрированную совокупность, включающую серии саков, савроматов, ранних сарматов урало-казахстанских степей* и Восточного Приаралья (рис. 1).

Рис. 1. Графический результат статистического анализа мужских краниологических серий раннего железного века Западной Сибири и Центральной Азии методом главных компонент.

Цифры соответствуют порядковым номерам серий, указанным в их перечне в тексте. Эллипсами обозначены совокупности групп, имеющих наибольшее морфологическое сходство.

Аналогичная закономерность краниометрического сходства локальных групп саргатского населения ранее была установлена А.Н. Багашёвым: мужские выборки из географически более отдаленных друг от друга При-тоболья и Барабы ближе между собой, чем к серии из территориально равноудаленного от обоих Прииртышья [2000, с. 122]. Исследователь объясняет данную ситуацию более интенсивным влиянием монголоидных популяций на западной и восточной перифериях саргатского ареала, тогда как антропологический облик племен Прииртышья в меньшей степени был «деформирован метисационными процессами, максимально соответствуя обобщенным характеристикам всего саргатского населения» [Там же, с. 124].

Результат проведенного статистического анализа позволяет дать несколько иную интерпретацию характера расогенеза в среде саргатского населения. Обнаружение у отдельных

Таблица 3 . Факторные нагрузки на признаки

Таким образом, связи саргатского мужского населения, уходящие корнями к кочевым племенам уралоказахстанских степей и Восточного Приаралья, судя по результатам статистического анализа, в первую очередь относятся к прииртышской группе. И из среды этого населения принесенный мигрантами антропологический тип распространялся на западную и восточную периферии ареала формирующейся саргатской культуры. Миграция части кочевых и полукочевых племен из Центральной Азии в западносибирскую лесостепь могла быть обусловлена многими причинами как экологического, так и исторического характера. К последним можно отнести события второй половины VI в. до н.э., связанные с военными походами державы Ахеменидов на объединения кочевников Центральной Азии [Таиров, 2019, с. 154–155].

Женская выборка носителей бара-бинского варианта саргатской культуры в координатах двух первых главных компонент расположилась в одном пространстве с сериями V– III вв. до н.э. с территории Горного Алтая и Тывы. Высокие факторные нагрузки (ориентировочно выше 0,500) в этих координатах приходятся на длину основания черепа, высоту лица, вы- соту и ширину носового отверстия, ширину переносья, углы горизонтального профиля лица (табл. 3). На первый взгляд, полученная картина отличается от наблюдаемой в мужской совокупности групп. Однако все выборки, попавшие в общее поле в пространстве двух первых главных компонент (рис. 2), объединяет присутствие в их антропологическом составе морфологического пласта, восходящего к южной евразийской формации, комплекс которой автохтонен для Алтае-Саянского нагорья, представлен у ранних кочевников межгорных котловин этого региона и предгорногорных систем Джунгарии и Тянь-Шаня [Китов, Тур, Иванов, 2019, с. 156; Чикишева, 2008; 2012, с. 180]. Данный краниологический компонент зафиксировала также М.С. Кишкурно у населения эпохи раннего железа в лесостепном Новосибирском Приобье [2023б, с. 12]. На графике (рис. 2) серия большереченской культуры (4) расположилась вблизи вышеупомянутого поля и в принципе могла бы войти в него. По-видимому, так проявилась относительная устойчивость антропологического состава женской части субстратной популяции к последствиям миграции, связанной в основном с притоком мужского контингента. Снижению интенсивности процесса инфильтрации мигрантов могла способствовать периферийная локализация барабинского варианта в ареале саргатской культуры.

Зауральские и прииртышские локально-территориальные группы по ГК1 отделились от барабинских саргатцев и сформировали в ее отрицательном поле компактную совокупность с выборками саков Центрального Тянь-Шаня (22), носителей каменской культуры лесостепного Алтая (5) и уюкско-саглынской

Рис. 2. Графический результат статистического анализа женских краниологических серий раннего железного века Западной Сибири и Центральной Азии методом главных компонент.

Усл. обозн. см. рис. 1.

культуры Тывы (11). Условным дифференцирующим признаком (факторная нагрузка выше 0,500) здесь является наклон лба. В этнокультурном отношении фактором данного объединения групп является сакский компонент. Но он представлен в антропологическом варианте, в котором также ощутимо участие морфологического комплекса южной евразийской формации.

Полученная картина внутригрупповой и межгрупповой изменчивости краниометрических параметров выборок из трех популяций носителей саргатской культуры и их сравнительного анализа в морфологическом пространстве ранних кочевников Южной Сибири и Центральной Азии позволяет сформулировать несколько выводов относительно факторов формирования антропологического состава данного культурного образования. Прежде всего отмечу, что количественное увеличение барабинской краниологической серии не изменило характеристики, которую дал А.Н. Багашёв, подчеркнув ее незначительную специфику среди других саргатских групп [2000, с. 114]*. От них барабинские саргатцы отличаются по статистическим критериям более широким лицом, более крупным грушевидным отверстием и самым широким переносьем на уровне дакрионов. Тем не менее эта комбинация признаков не выходит из морфологического пространства саргатского населения в целом. Предположение о вовлечении в расогенез барабинских саргат-цев монголоидного компонента, «связанного в своем происхождении с жителями внутренних таежных областей Западной Сибири» [Там же, с. 126], не подкреплено весомыми доказательствами. Пока нет конкретных репрезентативных краниометрических данных об антропологическом типе автохтонного населения западносибирской лесостепи, непосредственно участвовавшего в саргатском этнокультурогенезе, но имеющийся в научном обороте материал, пусть далеко не всегда объединенный в адекватно датированные серии, дает возможность предполагать, что его особенностью было протоморфное, не сбалансированное в контексте монголоидной и европеоидной больших рас сочетание важнейших диагностических признаков.

Миграционный процесс, безусловно, явился важным фактором формирования антропологического состава населения на территории Западной Сибири, и донорскими популяциями были родоплеменные объединения кочевников западной части Центральной Азии, а именно урало-казахстанских степей – саки и савромато-сарматы. Метисация на уровне двух фенотипически близких антропологических пластов (морфологический комплекс южной евразийской антропологической формации является одним из компонентов в некоторых группах саков) не приводила к заметным изменениям внешности людей. Однако статистические методы анализа, основанные на корреляциях между краниометрическими признаками в сериях, позволили выявить их совокупности на основе морфологического сходства.

Заключение

За длительный период генезиса саргатской культуры на ее ареал постоянно осуществлялись инфильтрации групп кочевого населения, наиболее интенсивные из юго-западных областей Центральной Азии. Судя по антропологическим данным, миграционные процессы в большей степени отразились на мужском контингенте саргатских популяций. Возможно, на территорию западносибирской лесостепи откочевывало в основном мужское население, вытесняемое в ходе военных конфликтов. Вероятно, не прошла еще череда необходимого числа поколений, чтобы эффекты метисации пришлого и автохтонного населения проявились в такой же мере в женском контингенте.

Изучение морфологических особенностей краниологических серий саргатской культуры не показало значимых различий между ними, но выявило незначительную специфику каждой в соответствии с ее локально-территориальной принадлежностью. Для однозначного ответа на вопрос о соотношении антропологических компонентов в группах носителей вариантов саргатской культуры требуется выделение на репрезентативном краниологическом материале автохтонного субстрата, относящегося к эпохе поздней бронзы и переходному к раннему железному веку периоду. Эта задача решается детальным анализом физических особенностей населения методами антропологии при условии точечной датировки палеоантропологических находок из стратиграфически сложных памятников западносибирской лесостепи, включающих разновременные погребения.

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 22-18-00012.