Особенности аспирационной биопсии труднодоступных опухолевидных образований органов брюшной полости

Автор: Чанышев Ф.З., Панфилов С.А., Дагаев С.Ш., Хабицов B.C.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Онкология

Статья в выпуске: 4 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

При трехмерной визуализации выбор пункционной траектории для доступа корганам и образованиям брюшной полости и забрюшинного пространства может быть в значительной степени усовершенствован. Трехмерная визуализация предполагаемой пункционной траектории и расположенных рядом с ней крупных сосудов является одним из важнейших преимуществ подобного способа представления диагностических данных. В большинстве случаев естественное для восприятия трехмерное представление массива диагностических данных позволяет выбрать не только более безопасную, но и наиболее короткую пункционную траекторию.

Трехмерная визуализация, брюшная полость, биопсия

Короткий адрес: https://sciup.org/14916822

IDR: 14916822

Текст научной статьи Особенности аспирационной биопсии труднодоступных опухолевидных образований органов брюшной полости

Общепризнанно, что ни один из методов диа^но-сти^и хир^р^ичес^их и он^оло^ичес^их заболеваний, в^лючая ^омпьютерн^ю томо^рафию и ^льтразв^^о-вое исследование, не позволяет с полной ^веренно-стью с^дить о мали^низации оп^холевидно^о образования брюшной полости. [1,3,6,7] Поэтом^ выполнение тон^ои^ольной аспирационной п^н^ционной биопсии новообразований вообще и оп^холевидных образований ор^анов брюшной полости, в частности, является основным диа^ностичес^им средством, позволяющим однозначно с^дить об их природе. [2,4,5] На наш вз^ляд, выполнение тон^ои^ольных п^н^ций оча^овых образований ор^анов брюшной полости под ^льтрасоно^рафичес^им или рент^еноло^ичес^им ^онтролем является дост^пной и относительно безопасной манип^ляцией, ^оторая во мно^их сл^чаях может быть выполнена в амб^латорных ^словиях.

Целью настоящей работы явилось определение ^ритериев выбора оптимальной п^н^ционной трае^-тории для тон^ои^ольно^о дост^па ^ относительно ^л^бо^о расположенным оча^овым образованиям ор^анов брюшной полости и забрюшинно^о пространства на основе данных трехмерной виз^ализации.

Материалы и методы. Тон^ои^ольная аспирационная биопсия под трансабдоминальным ^льтразв^-^овым ^онтролем была выполнена нами 185 пациентам с заболеваниями ор^анов брюшной полости, среди ^оторых было 45 больных, в^люченных та^же в данное исследование ^а^ сл^чаи заболевания же-л^д^а или толстой ^иш^и.

Морфоло^ичес^ая верифи^ация метастатичес^о-^о поражения печени была пол^чена нами ^ 102 больных, ^епатоцеллюлярно^о ра^а – ^ 7, холан^иоцеллю-лярно^о ра^а – ^ 6. Приле^ание оп^холево^о ^зла ^

правой, средней или левой печеночной вене было выявлено в 27 случаях, к одной из долевых ветвей воротной вены - в 12 случаях. Доброкачественные кисты печени были диагностированы нами в 8 случаях.

Аспирационная биопсия оча^овых образований поджелудочной железы была выполнена у 43 больных, опухолевидных образований надпочечников -у 24 больных, всем из которых в сроки от 0,5 до 3 месяцев была выполнена адреналэктомия и проведено плановое пато^истоло^ичес^ое исследование удаленных новообразований. В 17 случаях была выполнена тонкоигольная пункция правого надпочечника, в 7 - левого.

Результаты и обсуждение. При планировании тонкоигольного доступа к опухолевидному образованию брюшной полости можно выделить следующие степени сложности проведения п^н^ционных вмешательств.

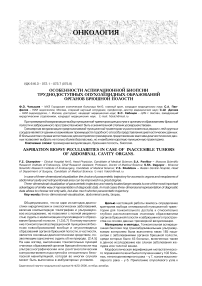

При первом из них образование имеет относительно большие размеры, располагается близко к передней или боковой брюшной стенке, отчетливо визуализируется, имеет гомогенное жидкостное содержимое, без признаков обильной васкуляризации (рис. 1,2).

Этот вариант расположения опухолевидных образований встретился в нашем исследовании в 58,4 % случаях, средний размер образований составил 7,9 см. П^н^ционный дост^п ^ та^им оча^овым образованиям был ос^ществлен нами без значимых техничес^их трудностей по одной из двухмерных томограмм.

Осложнений, непосредственно связанных с пункционным вмешательством, в этой группе больных нами отмечено не было. Материал, достаточный для однозначного цитологического заключения, был получен в 86,1 % случаях, в остальных случаях пунктат содержал «бесструктурные элементы, отдельные ядра» и не был информативен.

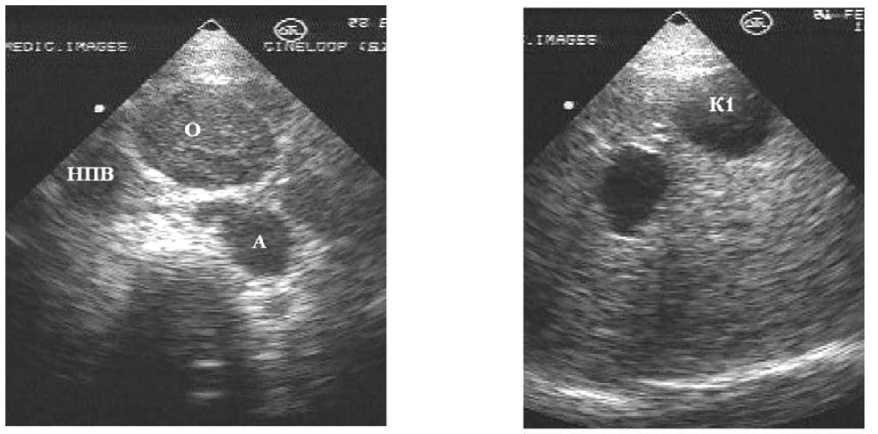

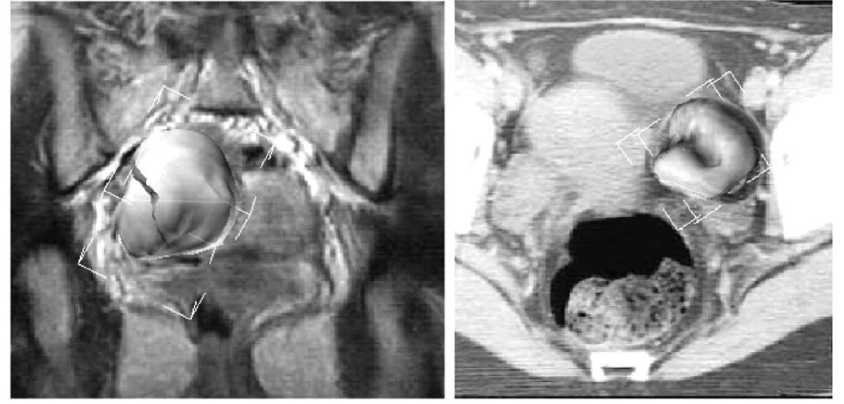

Прилегание очагового образования к стенке крупного кровеносного сосуда брюшной полости в нашем исследовании встретилось в 21,8 % случаев. Мы считаем, что это обстоятельство само по себе не всегда увеличивает опасность пункции. У 9 больных оп^холевидное образование обладало относительно большими размерами, и зона получения материала из него находилась в достаточном отдалении от стенки сосуда, а в 13 других случаях пункция была выполнена нами по безопасной траектории, исключающей попадание иглы в просвет сосуда (рис. 3,4).

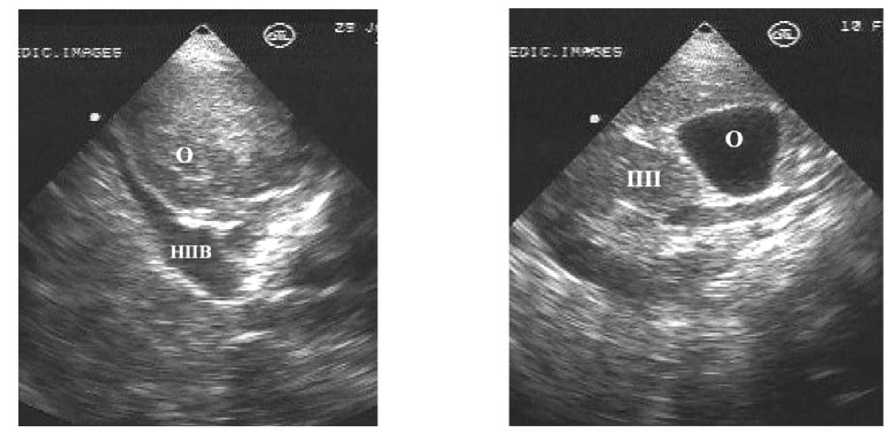

Второй вариант топографо-анатомических условий для п^н^ции оп^холевидно^о образования был связан с е^о расположением в ^л^бо^их отделах брюшной полости или малого таза (22,1 % случаев), при этом средний размер образований составил 5,1 см. Выполнение пункции по кратчайшей траектории не представлялось возможным в силу, прежде всего, затруднения полноценной визуализации образования.

В 13 случаях расстояние от брюшной стенки до опухолевидного образования превысило 8 см. Возникли значительные трудности не только в визуализации, ноив позиционировании конца пункционной иглы, что было связано, прежде всего, струдно-кон-тролир^емыми плавными из^ибами п^н^ционной иглы, возникающими при ее глубоком проведении.

В этих сл^чаях от^лонение от запланированно^о положения ^онца п^н^ционной и^лы в оп^холевидном образовании, даже при точном расчете ее траектории, могло составлять до 1-1,5 см. При этом для выбора оптимальной пункционной траектории требовалось не только тщательное изучение множества двухмерных компьютерных томограмм, но и всесторонняя трехмерная визуализация (рис. 5), а также достаточно разнообразный манипуляционный опыт врача, проводящего исследование. Цитологическая верификация в этих случаях была получена у 71,9 % больных.

Эти обстоятельства требовали сверхточного позиционирования п^н^ционной и^лы по трехмерным данным и идеальных условий ультразвуковой визуализации, в отсутствии которых пункционное вмешательство нами не предпринималось (4 случая), так как было сопряжено с высоким риском даже при подведении тонких пункционных игл.

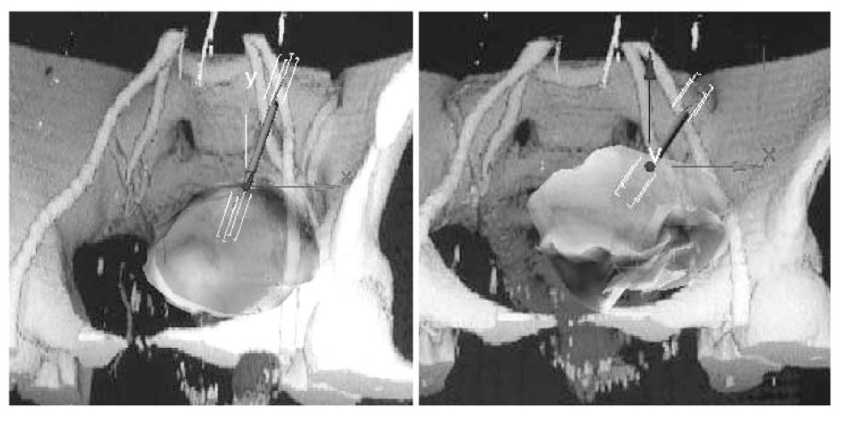

Осложняющим обстоятельством подобно^о рода ситуации является имеющаяся в ряде случаев необходимость проведения пункционной иглы не в новообразование вообще, а в его определенное, наиболее однородное место, для повышения вероятности получения полноценного цитологического материала. Однако при трехмерном представлении зоны предполагаемого пункционного вмешательства практичес-^и во всех сл^чаях нам ^далось наметить трае^торию движения пункционной иглы, не только обеспечивающую достижение наиболее эхооднородного солидного участка образования, но и располагающуюся в достаточном отдалении от крупных сосудов (рис. 6).

В отдельных сл^чаях дост^п обеспечивался за счет удлинения пункционной траектории, однако, если вероятность такого осложнения, как кровотечение, сводилась к возможному минимуму, это решение мы считали оправданным.

Трехмерная ^льтрасоно^рафия при отчетливой виз^ализации эхонеоднородных зон образования в значительной степени облегчает выбор участка солидного образования для аспирации материала, позволяя сделать пункционное исследование многозональным. Достижение наиболее выгодных, с точки зрения пол^чения полноценно^о цитоло^ичес^о^о материала, участков того или иного образования в большинстве сл^чаев имело решающее значение для успешного выполнения этой диагностической процедуры. Наибольшая необходимость в трехмерной визуализации возникает при неравномерном утолщении стенки кистозного образования, наличии в нем пристеночных эхопозитивных компонентов, имеющих сложную форму, оценка которой по двухмерным томограммам чрезвычайно затруднена (рис. 7). Использование трехмерных изображений та^же связано с необходимостью ^точнения вн^тренней стр^^т^ры новообразований, выявлением участков тканевого распада, а также наиболее васкуляризированных зон.

Трехмерная визуализация неравномерно утолщенной стенки кистозной полости позволяла нам наметить пункционную траекторию таким образом, чтобы ее протяженность в солидном ^омпоненте ^исты была как можно больше.

Трехмерные ^льтрасоно^рафичес^ие данные при эхонеоднородных оп^холевых ^злах печени были использованы нами для выполнения тон^ои^ольной аспирационной биопсии у 29 больных. В 25 случаях была получена ясная однозначная цитограмма. У остальных 4 больных в двух случаях по цитограмме можно было сделать вывод о наличии в печени «злокачественного процесса», в других двух случаях пун-ктат содержал «элементы распада, отдельные голые ядра» и не был информативен.

Таким образом, полноценные цитограммы при аспирационной биопсии печени были получены у 86,2 % больных, что является величиной, близкой к показателям для обобщенных выборок, включающих сотни сл^чаев п^н^ционно^о исследования оп^холей печени без специального отбора наиболее эхонеоднородных образований.

В рез^льтате тон^ои^ольных п^н^ций оча^овых образований печени, расположенных в непосредственной близости от долевых ветвей воротной вены и основных стволов печеночных вен, у двух больных наблюдалось ^ровотечение из ор^ана в месте пункции, которое было купировано консервативными гемостатическими мероприятиями, у одного больного - перфорация стенки желчного пузыря без жел-чеистечения. Чувствительность аспирационной биопсии для очаговых образований печени составила 94,1 %, специфичность - 100 %. Ложноположительные диа^нозы и засл^живающие внимания осложнения отсутствовали.

Пункция опухолевидного образования поджелудочной железы, прилежащего к передней поверхности нижней полой вены или аорты выполнена нами у 7 больных, у 3 из них образование оказалось кистозной полостью, у 4 - злокачественной опухолью. Только в одном случае конец пункционной иглы оказался в 12 мм от передней стенки нижней полой вены. Во всех остальных случаях эта дистанция была более 15 мм.

В трех случаях после аспирационного опорожнения псевдокисты поджелудочной железы через 4-6

месяцев их объем полностью восстановился, в двух сл^чаях через один ^од после п^н^ции произошло восстановление о^оло половины первоначально^о объема жидкостного образования. В одном случае, спустя 2 недели в месте проведения пункции псевдокисты поджелудочной железы было выявлено абсцедирование.

Ч^вствительность аспирационной биопсии для очаговых образований поджелудочной железы составила 80,1 %, специфичность - 100 %.

Средняя продолжительность наблюдения за больными после аспирационной биопсии опухолевидных образований органов брюшной полости в нашем исследовании составила 28,5 месяца (от 4 до 42 месяцев).

За период наблюдения в группе больных с доброкачественными опухолями случаев малигнизации пунктируемого новообразования нами выявлено не было. У одно^о больно^о после п^н^ции оп^холевидно^о образования левого надпочечника отмечалось повышение температуры тела до 38,2 градусов, в связи с чем были проведены ^^рсы антиба^териально^о и противовоспалительного лечения, после которых состояние больного полностью нормализовалось.

Заключение. На основании полученных данных мы пришли к заключению, что при трехмерной визуализации выбор пункционной траектории для доступа ^ ор^анам и образованиям брюшной полости и забрюшинного пространства может быть в значительной степени усовершенствован.

Трехмерная визуализация предполагаемой пункционной трае^тории и расположенных рядом с ней крупных сосудов является одним из важнейших преимуществ подобного способа представления диагностических данных. В большинстве случаев естественное для восприятия трехмерное представление массива диа^ностичес^их данных позволяет выбрать не только более безопасную, но и наиболее короткую пункционную траекторию.

Рис. 1. Увеличенный забрюшинный лимфоузел, пе- Рис. 2. Кисты печени (тонкостенные, с анэхогенным редняя поверхность которого прилежит к передней брюш- содержимым), одна из которых (К1) прилежит к капсуле ной стенке - пункционное исследование этого образова- передней поверхности органа, что максимально упрощает ния является безопасным и не связано с какими-либо пункционный доступ техническими трудностями (О - забрюшинное очаговое образование, А - аорта, НПВ - нижняя полая вена)

Рис.3. Прилегание крупного опухолевидного образования печени (О) к нижней полой вене (НПВ) - пункция опухоли возможна в зоне, отдаленной от магистрального сос^да

Рис. 4. Жидкостное образование печени (О), расположенное в непосредственной близости от сос^дистой нож^и правой почки (ПП), пункционный доступ к передней поверхности ^оторо^о является относительно безопасным

Рис. 5. Трехмерная виз^ализация ^остных и сос^дистых стр^^т^р при расположении оп^холевидно^о образования в ^л^бине мало^о таза

Рис. 6. Трехмерная виз^ализация внеор^анно^о образования брюшной полости с неоднородным содержимым

Рис. 7. Выбор трае^тории для тон^ои^ольной п^н^ции солидно^о ^омпонента внеор^анной ^истозной полости: А – и^ла в «толще» солидно^о ^омпонента, Б – и^ла в ^раевой зоне солидно^о ^омпонента.

Список литературы Особенности аспирационной биопсии труднодоступных опухолевидных образований органов брюшной полости

- Досмуратов, A.M. Прицельная пункция патологических образований брюшной полости под контролем ультразвукового исследования/A.M. Досмуратов, А.Б. Эшпула-тов//Хирургия. -1993. -№ 12. -С. 57-58.

- Ившин, В.Г. Визуализация игл для ультразвуковых пункций (экспериментальное исследование)/В.Г. Ившин//Анналы хирургической гепатологии. Приложение. -1996. -Т.1. -С. 89.

- Пункционные методы диагностики и лечения под контролем УЗИ, КТ и рентгенотелевизионного изображения/Н.В. Нуднов, Н.В.Кошелева, Г.К. Кутьин, В.В. Конькова и др.//Вест. рентген. и радиологии. -1997. -№ 2. -С. 26-30.

- Цодикова, Л.Б. Морфологическая диагностика опухолей брюшной полости с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем ультразвука/Л.Б. Цодикова, В.П. Бабкин//Архив патол. -1988. -№ 3. -С. 50-53.

- Цыб А.Ф. Тонкоигольная биопсия под ультразвуковым наведением в диагностике опухолей органов малого таза/А.Ф. Цыб, Г.В. Нестайко//Мед. радиол. -1993. -№ 4. -С. 43-46.

- Transjugular liver biopsy: assessment of safety and efficacy of the Quick-Core biopsy needle/J.F. Bruzzi, M.J. O'Connell, H. Thakore, C. O'Keane et al.//Abdom Imaging. -2002. -Nov-Dec;27(6):711-5.

- Impact of endoscopic ultrasound combined with fine-needle aspiration biopsy in the management of esophageal cancer/K.J. Chang, R.M. Soetikno, D. Bastas et al.//Endoscopy. -2003. -Vol. 11. P. 962 -966.