Особенности биомеханических параметров ходьбы у спортсменов различной специализации

Автор: Шевцов В.И., Щуров В.А., Долганова Т.И., Буторина Н.И., Щуров И.В.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (36) т.11, 2007 года.

Бесплатный доступ

С целью изучения влияния занятий легкой атлетикой и борьбой на опорную и опорно-динамическую функции нижних конечностей у спортсменов разной квалификации проведено определение максимального момента силы мышц бедра и голени (стенды разработаны в Федеральном государственном учреждении науки «Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. акад. Г.А. Илизарова») и показателей опорной и опорно-динамической функций нижних конечностей на аппаратно-программном комплексе «ДиаСлед-Скан» (г. Санкт-Петербург). Обнаружено, что спортсмены, занимающиеся борьбой, при равных с легкоатлетами размерах тела имеют более высокие показатели силы мышц бедра (на 22%) и мышц голени (на 45%). В статике у борцов преобладала величина среднего функционального нагружения заднего отдела стопы относительно переднего на 17%, а у легкоатлетов - преобладала величина среднего функционального нагружения переднего отдела стопы относительно заднего на 53%. При ходьбе, наоборот, у борцов преобладает прирост нагрузки на передний отдел стопы, а у легкоатлетов - на задний отдел стопы.

Динамометрия, подография, борьба, легкая атлетика, квалификация спортсменов

Короткий адрес: https://sciup.org/146215889

IDR: 146215889 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Особенности биомеханических параметров ходьбы у спортсменов различной специализации

В процессе спортивной тренировки происходит не только увеличение силы и скорости движений, но и изменяется структура движений, которая часто остается недоступной для объективной количественной оценки, но оценивается экспертами и зрителями. Основоположник спортивной биомеханики Н.А. Бернштейн к изучению структуры тех или иных движений подходил с позиций общей теории управления движениями человека [2]. Он изучал важнейшие элементы движений в легкой атлетике и других видах спорта. Выявленные в ходе исследований закономерности (в частности, использование реактивных сил, преодоление избыточных степеней свободы) сыграли большую роль в решении поставленных задач.

Период дальнейшего развития спортивной биомеханики представлял собой стадию глубокого изучения спортивных движений с указанных позиций. Однако решение сформулированных задач задерживалось из-за того, что существовавшими традиционными методами биомеханического анализа (в основном циклографического)

не представлялось возможным осуществить срочный контроль внутренней структуры движений.

Появившиеся в последние годы компьютеризированные комплексы позволяют выявлять не только патологические отклонения в двигательных актах, но и оценивать качество и структуру движений, особенно ходьбы. К таким диагностическим установкам, в частности, относится компьютеризированная система «ДиаСлед–Скан», созданная в г. Санкт–Петербурге.

Ходьба человека характеризуется рядом принципиальных особенностей: синергией, минимальным отклонением движения центра масс от равномерного и прямолинейного, сведением к минимуму энерготрат за счет параметрической оптимизации конфигурации ходьбы и другими [1]. Кроме того, существует алгоритм стабилизации ходьбы за счет квазипериодичности, оптимальной длины и частоты шага [11]. При ходьбе в среднем темпе работа мышечных сил подстраивается к собственной частоте колебаний нижней конечности [3, 4].

По данным В.И. Филатова [6], у здоровых людей опорный период шага составляет 0,64 ±0,016 с, переносный период – 0,36 ±0,014 с, двуопорный период – 0,135 ±0,010 с. Длительность опоры на правую и левую стопы обычно отличается на 5% и составляет 24–29% от продолжительности шага. У мужчин период переката через передний отдел стопы достигает 35% за счет более продолжительной, по сравнению с женщинами, опоры на головку пятой плюсневой кости. Учитывая разный темп ходьбы, А.С. Витензон [4] данные нормы оценивает в процентном отношении относительно всего цикла шага: период переката через стопу составляет 45–51%, период переноса конечности над опорой 31–41%, двуопорный период шага 9–18%.

Ходьба относится к наземным локомоциям без скольжения, с постоянной опорой. В каждом цикле шага имеются две фазы двойной опоры и две фазы одиночной опоры. В течение двойного шага нога то принимает на себя опору остальных частей тела и отталкивает вперед–вверх, то переносится вперед к месту новой опоры.

Момент максимума вертикального давления Н.А. Бернштейн назвал передним толчком. Момент заднего толчка всегда совпадает с максимумом продольных усилий, продвигающих тело вперед. Следовательно, в момент заднего толчка суммируются максимумы вертикального и горизонтального усилий. Между моментами переднего и заднего толчка ноги возникает демпферный провал, соответствующий минимуму вертикального давления. В этот момент общий центр тяжести поднимается выше всего, и давление на опору, направленное вперед, сменяется давлением, направленным назад, то есть торможение сменяется отталкиванием [2, 4].

Момент силы мышц бедра и голени у спортсменов и у неспортсменов исследован авторами ранее [9]. Показано, что сила мышц–разгибателей бедра и голени у студентов–неспортсменов составляют соответственно 165±7 и 153±4 Н·м, у спортсменов различной специализации и квалификации эти показатели достоверно больше соответственно на 22–56% и 12–20%.

Если особенности силы мышц конечностей у спортсменов исследованы достаточно подробно, то особенности структуры шага практически не описаны.

Настоящее исследование выполнено с целью определения влияния занятий легкой атлетикой и борьбой на опорную и опорно-динамическую функции нижних конечностей у спортсменов.

Объём и методы исследования

Обследованы две группы мужчин, студентов факультета психологии, валеологии и спорта Курганского государственного университета. Первую группу составили легкоатлеты 1–3 разрядов (7 чел.), во вторую группу вошли борцы: мастера спорта и кандидаты в мастера спорта (8 человек). Возраст обследуемых мужчин составил 20–22 года. Масса тела – 75,5 ±2,0 кг, рост тела – 178,5 ±1,4 см. При равных продольных размерах тела его масса у борцов была относительно больше, в среднем, на 7 кг. У всех обследуемых с помощью разработанных авторами [7, 8] динамометрических стендов определялись максимальные моменты силы мышц передней и задней групп мышц бедра и голени.

Оценка статических и динамических параметров ходьбы производилась с помощью комплекса "ДиаСлед–Скан", содержащего системный блок, коммутатор и электронные стельки различных размеров, помещаемые в обувь обследуемых. У всех обследуемых с помощью динамометрических стендов определялись максимальные моменты силы мышц–разгибателей голени в положении сидя и мышц–сгибателей голени в положении стоя лицом к стенду. С помощью динамометрического стенда для исследования силы мышц голени в положении сидя при фиксированном бедре и стопе определялись моменты силы мышц–тыльных сгибателей стопы и мышц–подошвенных сгибателей стопы. Исследовались правая и левая конечности. Измерения выполнялись трёхкратно. Далее обследуемые спортсмены надевали специальную обувь с вложенными электронными стельками. Первое исследование производилось в позе стоя. Далее регистрация параметров повторялась при привычной и ускоренной ходьбе. Проходимая дистанция составляла 10 метров.

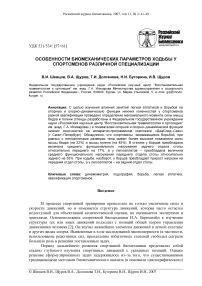

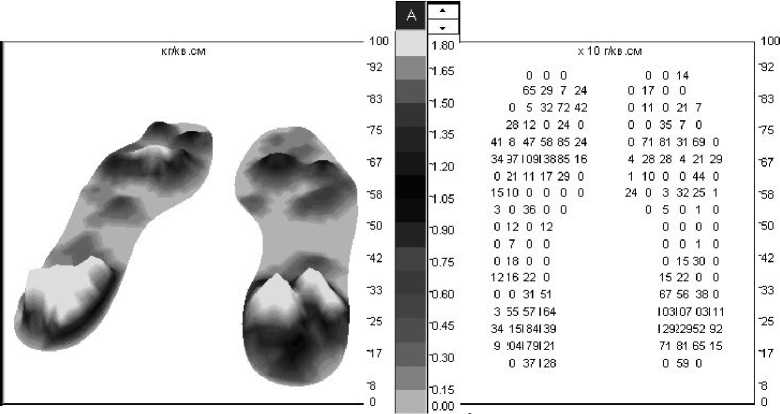

Рассчитывалось давление на различные точки стопы при стоянии и при ходьбе. Во время ходьбы определялись длительность периода переката через стопу, периода переноса конечности над опорой, двуопорный период шага, время достижения пика переднего и заднего толчков, демпферного провала. Относительно массы тела определялась величина пиков переднего и заднего толчков, демпферного провала (в %). Оценивалась максимальная нагрузка (кг/см2) на отделы стопы, продольные и поперечные девиации шага (рис. 1, 2).

С помощью пакета анализа компьютерной программы Excel проведен корреляционный и регрессионный анализ полученных данных.

Результаты исследований и их обсуждение

При исследовании максимального момента силы передней группы мышц бедра выявлено, что справа в обеих группах сила больше на 6,4%. Задняя группа мышц правого бедра у борцов была сильнее на 5,4%. У легкоатлетов асимметрия отсутствовала. На голени мышцы–тыльного сгибателя стопы в обеих группах обследуемых были также на 3–4% сильнее справа, а сила мышц–подошвенного сгибателя стопы – практически одинаковая.

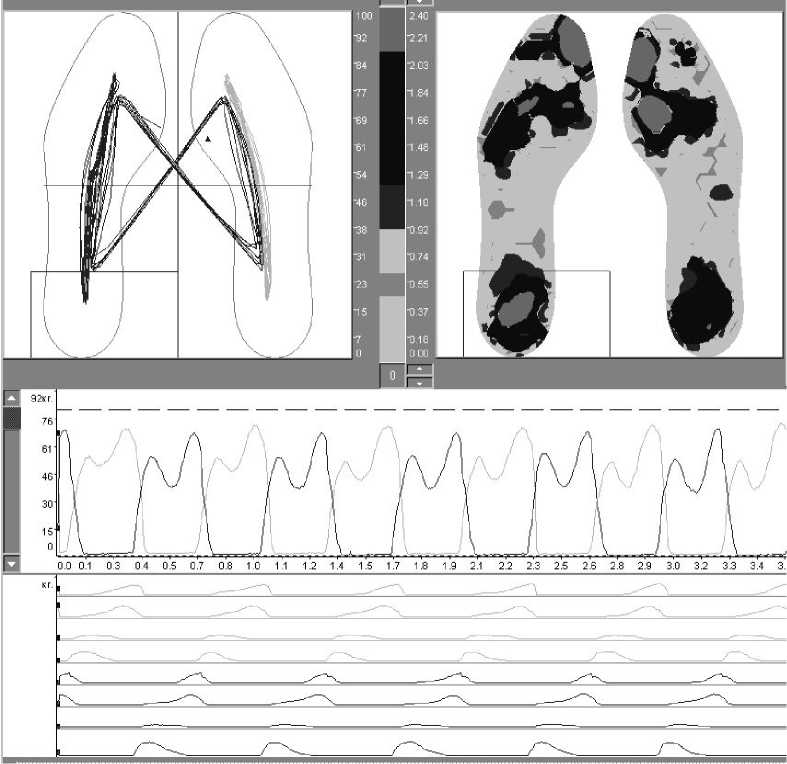

В группе борцов передняя группа мышц бедра сильнее задней на 27% ( р ≤ 0,001) а у легкоатлетов – только на 17%. Показатели мышц–тыльных сгибателей стопы у спортсменов составили 41% от уровня показателей мышц–подошвенных сгибателей стопы (рис. 3). Следовательно, сила антигравитационных мышц больше, чем мышц, обеспечивающих при локомоциях поступательное движение тела. Особенно большая разница в показателях мышц у группы борцов (табл. 1).

Рис. 1. Пример трехмерного и цифрового (·10 г/см2) отображения нагрузки на отделы стопы в статике

Рис. 2. Пример регистрации подограммы

Рис. 3. Максимальный момент силы различных групп мышц бедра и голени у борцов и легкоатлетов

Таблица 1

Относительный момент силы (Н·м) различных групп мышц нижних конечностей у спортсменов ( М±m )

|

Группы обслед. |

Конечность |

Бедро |

Голень |

||

|

Разгибатели |

Сгибатели |

Подошвенные сгибатели стопы |

Тыльные сгибатели стопы |

||

|

Борцы (7 чел.) |

правая |

230,7±19,8 |

168,9±6,1 |

190,5±4,0 |

83,1±2,6 |

|

левая |

216,1±21,0 |

159,8±6,4 |

181,8±6,1 |

83,6±3,2 |

|

|

Легко– атлеты (8 чел.) |

правая |

175,2±14,7 |

143,9±20,1 |

113,4±13,9 |

65,5±3,9 |

|

левая |

168,3±15,8 |

142,7±17,7 |

118,6±15,6 |

66,6±4,3 |

|

При сравнении показателей силы мышц в двух группах выявлено существенное преимущество у борцов (у легкоатлетов от уровня показателей борцов сила разгибателей голени составила 78% (р < 0,01), сгибателей - 87%, подошвенных сгибателей стопы - 60% (р < 0,001) и тыльных сгибателей стопы - 87%).

При анализе взаимосвязи динамометрических показателей и особенностей нагружения конечности при стоянии у спортсменов разной специализации достоверных значений не выявлено.

Устойчивость тканей опорной поверхности стопы к ударным нагрузкам обеспечивается ее строением. Рассеиванию прилагаемого давления способствует септация (появление перегородок) подкожной клетчатки, что увеличивает суммарную площадь подлежащей опорной поверхности за счет стенок междольковых перегородок. В качестве доказательства способности жировой клетчатки рассеивать механическую энергию можно привести тот факт, что удельное давление перекрытия сосудов на стопе выше величины артериального давления на 50-80% [10]. Давление на гелеобразный жир, содержащийся в дольке, по физическим законам передается не только в аксиальном, но и во всех направлениях одинаково. Основываясь на приведенных выше цифрах, можно говорить о рассеивании жировой клетчаткой стопы 20-50% механической энергии.

Таблица 2

Основные расчетные показатели графиков суммарной нагрузки на стопы при ходьбе с разным темпом ( М±т )

|

Показатели |

Борцы |

Легкоатлеты |

|||

|

Произвольный темп (≈3,5 км/час) |

Ускоренный темп (≈5,0 км/час) |

Произвольный темп (≈3,5 км/час) |

Ускоренный темп (≈5,0 км/час) |

||

|

Длительность цикла шага |

0,63±0,04 |

0,54±0,02 |

0,65±0,03 |

0,54±0,02 |

|

|

Период переката через стопу ( сек) |

0,36±0,0 (57%) |

0,30±0,0016 (55,5%) |

0,37±0,0019 (56,9%) |

0,30±0,0017 (55,5%) |

|

|

Период переноса конечности над опорой (сек) |

0,27±0,0018 (42,8%) |

0,24±0,0013 (44,8%) |

0,28±0,0017 (43,1%) |

0,24±0,0015 (44,4%) |

|

|

Двуопорный период шага (сек) |

0,095±0,001 (15,0%) |

0,083±0,001 (15,3%) |

0,092±0,001 (14,1%) |

0,083±0,001 (15,4%) |

|

|

Одноопорный период шага (сек) |

0,27±0,0018 (42,8%) |

0,24±0,0013 (44,8%) |

0,28±0,0017 (43,1%) |

0,24±0,0015 (44,4%) |

|

|

Время регистрации переднего толчка (сек) |

0,073±0,0015 (11,6%) |

0,062±0,0011 (11,5%) |

0,075±0,0012 (11,5%) |

0,060±0,0014 (9,2%) |

|

|

Время регистрации заднего толчка (сек) |

0,29±0,014 (46,0%) |

0,25±0,012 (46,3%) |

0,31±0,016 (47,6%) |

0,25±0,014 (46,3%) |

|

|

Время регистрации демпферного провала (сек) |

0,15±0,016 (23,8%) |

0,13±0,013 (24,1%) |

0,18±0,014 (27,7%) |

0,15±0,012 (27,7%) |

|

|

Главный минимум нагрузки (% от веса) |

42,1±1,92 |

35,7±0,56 |

46,9±2,11 |

38,4±0,94 |

|

|

Передний толчок (% от веса) |

51,9±2,78 |

56,4±2,99 |

54,3±2,89 |

60,9±3,14 |

|

|

Задний толчок (% от веса) |

76,4±7,56 |

85,4±8,11 |

71,2±5,13 |

88,9±7,16 |

|

|

Соотношение задний/передний толчок |

1,47±0,15 |

1,51±0,14 |

1,31±0,19 |

1,45±0,11 |

|

|

Вариабельность траектории центра давления (% от ширины стопы) |

15,6±1,56 |

9,7±0,98 |

26,0±2,40 |

11,7±1,41 |

|

|

Длина траектории центра давления (% от длины стопы) |

60,3±3,89 |

65,5±4,13 |

60,3±5,11 |

65,7±5,19 |

|

|

Средние значения локальной нагрузки в динамике (кг/см2) |

|||||

|

В области |

пятки |

0,70±0,09 |

0,89±0,08 |

0,66±0,07 |

1,14±0,12 |

|

продольного свода |

0,19±0,06 |

0,38±0,04 |

0,16±0,03 |

0,22±0,08 |

|

|

плюсневых костей |

1,14±0,11 |

1,40±0,09 |

0,92±0,09 |

0,92±0,08 |

|

|

пальцев |

0,6±0,03 |

0,88±0,07 |

0,40±0,04 |

0,70±0,07 |

|

|

Примечание : в скобках указан % относительно показателя «длительность цикла шага». |

|||||

Таблица 3

Средняя нагрузка (кг/см2) на отделы стопы в статике ( М±m )

|

Отделы стопы |

Борцы |

Легкоатлеты |

|

|

Область |

пятки |

0,73 ± 0,11 |

0,52 ± 0,009 |

|

продольного свода |

0,18 ± 0,009 |

0,10 ± 0,009 |

|

|

плюсневых костей |

0,62 ± 0,09 |

0,80 ± 0,12 |

|

|

пальцев |

0,10 ± 0,008 |

0,28 ± 0,011 |

|

Таблица 4

Расчетные показатели графиков суммарной нагрузки на правую и левую стопы при ходьбе в произвольном темпе ( М ± m )

|

Сторона |

Передний толчок (%) |

Демпф. провал (%) |

Задний толчок (%) |

Время регистрации переднего толчка (с) |

Время регистрации демпферн. провала (с) |

Время регистрации заднего толчка (с) |

|

Правая |

50,1±3,1 |

42,75±1,71 |

72,3±4,7 |

0,067±0,009 |

0,15±0,022 |

0,28±0,024 |

|

Левая |

52,1±5,9 |

43,8±2,63 |

74,1±6,6 |

0,067±0,009 |

0,16±0,023 |

0,28±0,019 |

|

Коэффиц. асимметрии |

3,8±1,1% |

2,5±0,9% |

2,4±0,75% |

0 |

6,2±0,33% |

0 |

При ходьбе в произвольном темпе (в среднем 3,5 км/час) длительность цикла шага составила у спортсменов в среднем 0,64 ±0,03 сек. При этом период переката через стопу равен 56 ± 1,5% длительности цикла шага, а период переноса – 43±2,0%, и их длительность не зависела от вида спортивной специализации (таблица 2).

Средняя нагрузка на стопу у легкоатлетов составила 0,52 ±0,011 кг/см2, а у борцов – 0,42 ±0,016 кг/см2. В положении стоя у борцов величина среднего функционального нагружения заднего отдела стопы относительно переднего больше на 17%, а у легкоатлетов – наоборот, преобладала величина среднего функционального нагружения переднего отдела стопы относительно заднего на 53% (таблица 3). При ходьбе, наоборот, у борцов прирост нагрузки на передний отдел стопы составил 80–125%, на задний – 5–20%; а у легкоатлетов, соответственно, – 15–25% и 60–120%. В статике коэффициент асимметрии нагружения правой и левой стопы для борцов равен 18,0 ± 3,5% с преобладанием на правую стопу, для легкоатлетов – 40,1 ± 5,3% с преобладанием на левую стопу. При ходьбе его значения значительно уменьшаются, не имеют достоверных различий в группах спортсменов и составляют, соответственно, 2,6 ± 0,35% и 3,8 ± 0,5%. При увеличении темпа ходьбы коэффициент асимметрии нагружения стоп уменьшается (таблица 4). Прирост скорости ходьбы на 30% в тестах с произвольным и ускоренным темпом ходьбы у спортсменов не выявил достоверных изменений относительных показателей (% от длительности цикла шага) продолжительности фаз шага. Имеет место прирост величины заднего толчка в среднем на 16% у борцов и на 25% у легкоатлетов в сочетании со снижением главного минимума нагрузки на 16% и 19%, соответственно. Уменьшается вариабельность траектории центра давления, более выраженная у легкоатлетов, что свидетельствует об увеличении коэффициента ритмичности ходьбы.

Сравнивая показатели ходьбы, можно заметить относительно большую нагрузку на левую конечность, которая у спортсменов чаще бывает толчковой. При этом коэффициент асимметрии показателей переднего и заднего толчка не превышает 5%. По данным А.С. Витензона [4], физиологическая асимметрия показателей составляет при медленном темпе ходьбы до 10%, при быстром – до 2%.

Кроме того, у легкоатлетов по мере роста спортивной квалификации также снижалась величина силы заднего толчка при ходьбе в привычном темпе. Причину выявленного явления авторы видят в изменении структуры двигательного акта, в более экономном, «округлом», мягком движении за счет использования сил инерции частей тела.

Борьба относится к нестандартным ациклическим движениям переменной интенсивности. Для нее характерны напряженные статические и динамические усилия. В борьбе большое значение придается силе мышц.

Выводы

-

• Спортсмены, занимающиеся борьбой, при равных с легкоатлетами размерах тела (рост, вес) имеют более высокие показатели силы мышц бедра (на 22%) и мышц голени (на 45%). При этом у них сравнительно более развиты антигравитационные группы мышц бедра и голени.

-

• В статике у борцов преобладала величина среднего функционального нагружения заднего отдела стопы относительно переднего на 17%, а у легкоатлетов – наоборот, преобладала величина среднего функционального нагружения переднего отдела стопы относительно заднего на 53%. При ходьбе, наоборот, у борцов преобладает прирост заднего толчка (нагрузки на передний отдел стопы), а у легкоатлетов – прирост переднего толчка (задний отдел стопы).