Особенности биомеханической и иннервационной структуры ходьбы у здоровых детей раннего возраста

Автор: Батышева Т.Т., Письменная Е.В., Петрушанская К.А., Писарева М.В., Ковина М.В.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (94) т.25, 2021 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время одной из наиболее важных проблем медицины является восстановление функции передвижения. Эта проблема становится особенно актуальной, когда речь идет o детях, которые не могут передвигаться с самого рождения. Именно к таким детям применяется термин абилитация, что подразумевает не переобучение детей правильному навыку ходьбы, а первоначальное формирование этого навыка и его дальнейшее адекватное развитие. В настоящее время все большее количество специалистов, занимающихся абилитацией детей раннего возраста с различными заболеваниями опорно-двигательной и нервной систем, осознают необходимость инструментальной оценки функции передвижения. Это связано с тем, что в отличие от балльной системы оценок, инструментальная оценка функции передвижения является максимально конкретной и точной, а комплексное исследование биомеханической и иннервационной структуры ходьбы дает полное представление о двигательных нарушениях у ребенка. В данной статье авторы исследовали биомеханическую и иннервационную структуру ходьбы у четырех детей 2-2,5 лет. На основании этого исследования авторы выяснили, что для ходьбы детей 2 лет характерны следующие особенности: резкое снижение средней скорости передвижения, увеличение темпа наряду с укорочением длины шага, значительная трансформация временной структуры ходьбы (увеличение длительности опорной и двуопорной фаз и уменьшение продолжительности переносной фазы), сгибательная позиция нижних конечностей, сдвиг всех экстремальных значений угловых перемещений вправо по временной оси, резкое увеличение длительности максимумов активности, отсутствие второго максимума активности у ряда мышц. Полученные данные полезны прежде всего как эталонные, так как ходьбу больных двухлетних детей необходимо сопоставлять с ходьбой здоровых детей соответствующего возраста.

Абилитация, дети раннего возраста, биомеханическая и иннервационная структура ходьбы, эмг-профиль мышц в течение локомоторного цикла

Короткий адрес: https://sciup.org/146282402

IDR: 146282402 | УДК: 531/534: | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2021.4.08

Текст научной статьи Особенности биомеханической и иннервационной структуры ходьбы у здоровых детей раннего возраста

В настоящее время существует небольшое число работ, посвященных биомеханической и иннервационной структуре ходьбы детей раннего возраста [1, 3, 5–7, 10–12]. А.С. Витензон и Л.Н. Самсонова регистрировали электрическую активность мышц голени и бедра при ходьбе детей от 1,5 до 4 лет [6].

Было установлено, что с увеличением возраста происходит повышение скорости ходьбы, уменьшение темпа и возрастание длины шага, трансформация временной структуры шага, увеличение амплитуды угловых перемещений в суставах нижних конечностей.

Но основное внимание в их работе было уделено изменению электрической активности мышц в течение локомоторного цикла. Было установлено, что с увеличением возраста происходит концентрация мышечных усилий в течение локомоторного цикла: максимумы активности уменьшаются по длительности и становятся более отчетливыми. Такая трансформация ЭМГ-профиля отмечается к четырехлетнему возрасту. Причем активность мышц-разгибателей уменьшается более резко, чем активность мышц-сгибателей и в большей степени приближается к тому распределению, которое свойственно взрослым.

Такая же тенденция к сосредоточению активности в более узкие интервалы времени была отмечены и в монографии Д.П. Букреевой и соавторов, исследоввавших электрическую активность ряда мышц у детей в возрасте от 3 до 15 лет [1]. Тем не менее эти авторы не получили усредненные графики распределения электрической активности мышц в течение локомоторного цикла. Между тем именно распределение электрической активности в течение локомоторного цикла, т. е. ЭМГ-профиль мышц, имеет эталонный характер и позволяет проводить сравнительный анализ работы мышц в норме и у детей с патологией опорно-двигательного аппарата.

Поэтому цель данной работы – представить первые результаты исследований биомеханической и иннервационной структуры ходьбы здоровых детей 2 лет и сопоставить параметры их ходьбы с соответствующими параметрами здоровых взрослых и здоровых детей 7 лет.

Материал и методы исследования

Для исследований биомеханической и иннервационной структуры ходьбы был применен биомеханический комплекс «Ликэр». Исследования были проведены в отделении патологии речи и нейрореабилитации Областной детской клинической больницы г. Ярославля.

Под наблюдением находились четыре ортопедически здоровых ребенка (дети сотрудников больницы) в возрасте от 2 до 2,5 лет. Все дети были тщательно осмотрены ортопедом. Были исследованы следующие параметры ходьбы: основные параметры (скорость, темп, длина двойного шага, длительность локомоторного цикла), временные параметры ходьбы (длительность опорной, переносной и двуопорной фаз, коэффициент ритмичности), кинематические параметры ходьбы (угловые перемещения в основных суставах нижних конечностей – тазобедренном и коленном), а также электрическая активность 4 симметричных мышц нижних конечностей: передней большеберцовой, внутренней икроножной, прямой бедра и двуглавой бедра.

Дети ходили по горизонтальной дорожке длиной 10 м. Во время исследований дети делали по 8–9 проходов. Все данные ходьбы детей раннего возраста были сопоставлены с данными исследований ходьбы здоровых взрослых и детей 7 лет [2–5].

Результаты

Наши исследования показали, что по сравнению со здоровыми взрослыми и детьми семилетнего возраста у детей 2 лет отмечается значительное увеличение среднего темпа передвижения до 141 шаг/мин. Характерно, что здоровые двухлетние дети очень легко переходят от ходьбы к бегу в пределах одного прохода. В то же время длина двойного шага очень незначительная – 0,5 м. Поэтому скорость ходьбы детей 2–2,5 лет достаточно низкая – 0,59 м/с (табл. 1).

Таблица 1

Основные параметры ходьбы здоровых взрослых, здоровых детей 7 лет и детей в возрасте 2–2,5 лет

|

Параметры |

Взрослые |

Дети 7 лет |

Дети 2–2,5 лет |

|

Длительность цикла, с |

1,21 ± 0,03 |

0,99 ± 0,02 |

0,85 ± 0,02 |

|

Длина двойного шага, м |

1,42 ± 0,02 |

1,04 ± 0,03 |

0,50 ± 0,03 |

|

Скорость ходьбы, м/с |

1,17 ± 0,02 |

1,05 ± 0,02 |

0,59 ± 0,04 |

|

Темп ходьбы, шаг/мин |

99 ± 1 |

121 ± 2 |

141±3 |

У здоровых детей двухлетнего возраста по сравнению со здоровыми взрослыми и детьми 7 лет отмечается незначительное увеличение длительности опорной фазы до 64,7 % и уменьшение продолжительности переносной фазы до 35,3 %.

Характерно, что у здоровых двухлетних детей увеличивается продолжительность двуопорной фазы, что указывает на ослабление статической устойчивости. Последнее, вероятно, связано с ходьбой на слегка согнутых ногах (табл. 2).

Таблица 2

Временные параметры ходьбы здоровых взрослых, здоровых детей 7 лет и детей в возрасте 2–2,5 лет

|

Параметры |

Здоровые взрослые |

Дети 7 лет |

Дети 2–2,5 лет |

|||

|

Левая |

Правая |

Левая |

Правая |

Левая |

Правая |

|

|

Длительность опорной фазы |

62,7±0,7 |

62,4±0,9 |

62,0±0,9 |

60,6±0,8 |

64,7±0,8 |

64,1±1,0 |

|

Длительность переносной фазы |

37,3±0,6 |

37,6±0,4 |

38,0±0,5 |

39,4±0,7 |

35,3±0,6 |

35,9±0,8 |

|

Длительность двуопорной фазы |

12,7±0,4 |

12,4±0,6 |

10,2±0,7 |

12,4±0,7 |

15,1±0,6 |

13,7±0,6 |

|

Коэффициент ритмичности |

0,99 |

0,96 |

0,98 |

|||

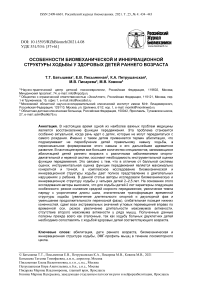

Исследования показали, что у двухлетних детей отмечается изменение кинематических параметров ходьбы. На рис. 1 представлены кинематические параметры ходьбы здоровых взрослых и здоровых детей 7- и 2-летнего возраста.

Кривая угла в тазобедренном суставе (ТБС) при ходьбе в норме имеет три экстремальных значения: два их них соответствуют сгибанию в суставе, одно из них – разгибанию. Каждый цикл начинается со сгибания, которое удерживается в течение интервала опоры на пятку, далее происходит разгибание в суставе, достигающее максимального значения в середине интервала опоры на носок, затем снова наступает сгибание в переносную фазу, которое только в конце цикла сменяется небольшим разгибанием [2–7, 10–12].

У взрослых здоровых людей кривая коленного угла (КУ) состоит из двух полуволн – с малой и большой амплитудой. Первая полуволна характеризует подгибание в коленном суставе (КС), имеющее главным образом амортизационное значение (смягчение удара ноги о поверхность опоры), вторая полуволна отражает сгибание в суставе в переносной фазе. За каждым сгибанием следует практически полное разгибание [2–7, 10–12].

У детей 7 лет отмечаются следующие изменения в кривых угловых перемещений: во-первых, все экстремальные значения угловых перемещений сдвинуты влево по временной оси; во-вторых, наблюдается изменение ряда амплитудных значений, в частности увеличение угла разгибания в КС как в опорной, так и в переносной фазе, что предполагает ходьбу на слегка согнутых ногах; в-третьих, отмечается пространственная асимметрия, т.е. различия в амплитуде углов правой и левой нижних конечностей [5].

Как видно из рис. 1, у двухлетних детей форма тазобедренного угла (ТБУ) практически не отличается от формы ТБУ взрослых. У детей 2 лет амплитуда движений составляет 34°, однако по сравнению с взрослыми у них увеличивается угол сгибания как в опорной, так и в и переносной фазе – 29°, разгибание в ТБС слабо выражено (–5°), поэтому вся кривая поднимается вверх от нулевой линии, что связано с ходьбой на слегка согнутых ногах. У детей 2 лет отсутствует горизонтальная площадка в начале опорной фазы, соответствующая по длительности двуопорной фазе.

Рис. 1. Кинематические параметры ходьбы здоровых взрослых испытуемых, здоровых детей 7 лет и здоровых детей 2 лет: КУ – коленный угол; ТБУ – тазобедренный угол. Под графиками – подограммы: по оси абсцисс – длительность локомоторного цикла в %; по оси ординат – угловые перемещения в суставах нижних конечностей в градусах

В то же время в кривой КУ у детей 2 лет наблюдаются более существенные изменения. Во-первых, у детей 2 лет снижается амплитуда движений в КС до 55°. Во-вторых, подгибание (сгибание в КС в опорной фазе) очень продолжительное, оно завершается лишь к 23 % цикла. Величина подгибания у детей 2 лет значительно выше, чем у взрослых – 35°. Следующее за ним разгибание также очень продолжительное, причем это разгибание происходит не полностью, его величина составляет 26°. Снижение амплитуды движений в КС происходит также и за счет уменьшения основного сгибания до 65°, экстремум основного сгибания приурочен к t = 80 % локомоторного цикла, т.е. смещен вправо по временной оси. Таким образом, для коленного угла здоровых детей 2 лет характерно увеличение подгибания, уменьшение амплитуды движений и смещение всех экстремальных значений вправо по временной оси.

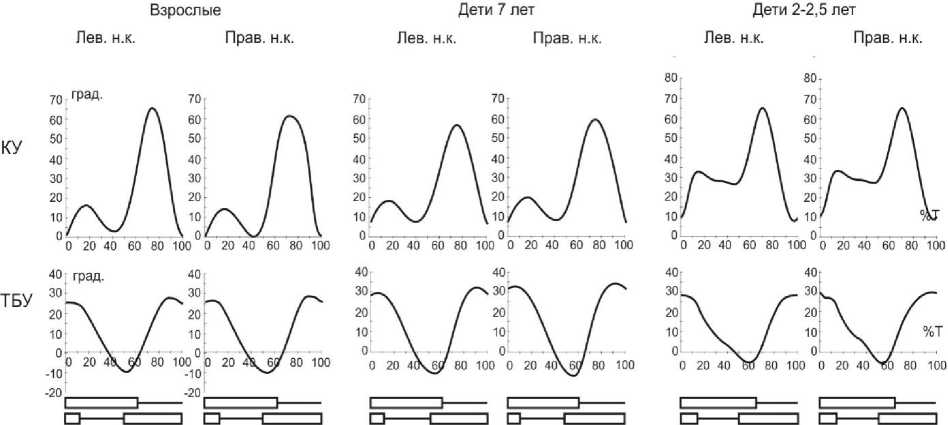

Однако наибольший интерес представляет изменение электрической активности мышц при ходьбе. На рис. 2 показан ЭМГ-профиль 4 мышц нижних конечностей у взрослых испытуемых и детей 7 и 2 лет.

Передняя большеберцовая мышца (рис. 2, а ) . При ходьбе взрослых здоровых испытуемых электрическая активность передней большеберцовой мышцы в течение двойного шага имеет два максимума: первый - высокий - начинается при t = 95 % предыдущего цикла, дает наибольшую волну в пределах первых 10 % следующего шага и заканчивается к 15 % цикла. Функциональное назначение первого максимума - подъем стопы перед опорой, ее плавное прислоение к опорной поверхности, вращение голени вперед при фиксированной стопе. Второй максимум, менее выраженный, начинается при t = 55 % и заканчивается при t = 80 % цикла. Этот максимум способствует тыльному сгибанию в ГСС в первой половине переносной фазы [2-6].

У детей 7 лет ЭМГ-профиль передней большеберцовой мышцы сходен с ЭМГ-профилем взрослых испытуемых, но отмечаются определенные отличия. В возрасте 7 лет увеличена промежуточная межпиковая активность. Кроме того, активность асимметрична на правой и левой нижних конечностях [4, 7, 10].

При ходьбе детей 2 лет наблюдается резкое увеличение второго максимума активности передней большеберцовой мышцы. В отличие от взрослых и семилетних детей максимумы активности более продолжительные. Так, первый максимум начинается на уровне t = 86 % предыдущего цикла и завершается на уровне t = 23...24 % следующего цикла. Второй максимум, способствующий тыльному сгибанию в ГСС в переносной фазе, также более продолжительный - 53 % < t <86 %. Таким образом, по сравнению с взрослыми и детьми 7 лет для детей 2 лет характерно резкое увеличение длительности периода активности данной мышцы - до 71 % цикла.

Внутренняя икроножная мышца (рис. 2, б). При ходьбе взрослых испытуемых электрическая активность внутренней икроножной мышцы имеет максимум между t = 20 % и t = 60 % цикла с вершиной, приуроченной к t = 45 % цикла. Функция этой активности состоит в регуляции движения голени вперед (в режиме уступающей работы до 50 % цикла) и в осуществлении сгибания в КС и подошвенного сгибания в ГСС в конце опорной фазы [2-6].

При ходьбе детей 7 лет ЭМГ-профиль икроножной мышцы характеризуется более ранним возникновением максимума активности, большей величиной минимальной активности, более высоким уровнем возбуждения в начале опорной и в течение переносной фазы. У взрослых испытуемых соотношение максимальной и минимальной активности икроножной мышцы составляет 8:1, у детей 7 лет - 4:1 [4, 7, 10].

При ходьбе детей 2 лет максимум активности внутренней икроножной мышцы пролонгирован на большую часть опорной фазы, что связано с ходьбой на слегка согнутых ногах (см. рис. 2, б ). Как видно из рис. 1, все кинематические кривые у здоровых детей 2 лет подняты вверх над нулевой линией, определяющей стояние с выпрямленными ногами. Такое положение соответствует сгибательной позиции нижних конечностей, которая сохраняется в течение локомоторного цикла. Однако у двухлетних детей отмечается еще одна волна активности икроножной мышцы - с 61 до 86 % цикла. Можно полагать, что эта волна активности предназначена для сгибания в КС.

Прямая мышца бедра

(рис. 2,

в

)

.

При ходьбе здоровых взрослых испытуемых электрическая активность прямой мышцы бедра имеет два максимума. Первый максимум возникает в конце предшествующего шага при

t

= 85 % и заканчивается при

t =

20 % следующего цикла. Второй небольшой максимум проецируется на ось времени в пределах 55 % <

t

< 75 % цикла. Активность мышц в конце переносной фазы (85 % <

t <

100 %) способствует разгибанию в КС. Во время переката стопы через пятку (0 %

При ходьбе семилетних детей в электрической активности прямой мышцы бедра также отмечаются два максимума. Первый максимум - очень продолжительный, он возникает в конце предшествующего цикла на уровне 90 % и завершается только к 60 % следующего цикла. Второй максимум, предназначенный для сгибания в ТБС, напротив, очень незначительный как по величине, так и по длительности. Выявляется отчетливая асимметрия максимумов [4, 7, 10].

а

б

в

г

Взрослые

Левая Правая

%

Дети 7 лет Левая Правая

Дети 2-2,5 лет

Левая

Правая

Ь ЮО 1 100 Л 100 А юо Л ж .

° 20 40 60 80 100°

%

О '.........0

20 40 60 80 100

%

....... 1 ’ ’ о

20 40 60 80 100

%

......... 01..........0 ' ' ' ---—— й

20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100

20 40 60 80 100° 20 40 60' 80 100

t , %

......... о

20 40 60 80 100

........ о

20 40 60 80 100

0 • ' 0

20 40 60 80 100 20 40 60 80 100

20 40 60 80 100°

.........0

20 40 60 80 100

''■'■■'■' о — ---'---^---'

20 40 60 80 100 20 40 60 80 100

t , %

■ ■ • 0

20 40 60 80 100

' ' 1 * ' ' ' ' 1 0——— q-^—————.

20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100

О'-..........о ■------------------- о—-------------—-----

20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100

t , %

t , %

20 40 60 80 100

Рис. 2. Электрическая активность мышц нижних конечностей у здоровых взрослых испытуемых и здоровых детей 7 и 2 лет: а - передняя большеберцовая мышца; б -внутренняя икроножная мышца; в - прямая мышца бедра; г - двуглавая мышца бедра. Под графиками - подограммы: по оси абсцисс - длительность локомоторного цикла в %; по оси ординат - электрическая активность мышц в процентах к её максимальному значению в течение цикла

При ходьбе детей 2 лет ЭМГ-профиль прямой мышцы бедра принимает двухвершинную форму, первый максимум активности имеет границы от t = 95 % предшествующего цикла до t = 30 % следующего цикла, второй максимум от t = 30 % до t = 50 % цикла. ЭМГ-профиль этой мышцы у двухлетних детей напоминает по форме кривую вертикальной составляющей Rz опорной реакции. Отмечается значительное увеличение уровня промежуточной межпиковой активности. Второй максимум активности прямой мышцы бедра, способствующий сгибанию в ТБС, отсутствует при ходьбе детей 2 лет.

Двуглавая мышца бедра (рис. 2, г ) . При ходьбе взрослых испытуемых электрическая активность двуглавой мышцы бедра образует максимум, который простирается от t = 85 % предшествующего цикла до t = 40 % следующего цикла. Пик максимума приходится на t = 90…92 % предыдущего цикла. Функциональное назначение этой волны активности заключается в притормаживании разгибания голени в конце переносной фазы, в создании небольшого угла сгибания в начале шага и разгибания в ТБС в первые две трети опорной фазы. На границе опорной и переносной фаз может возникать дополнительная волна (45 % < t < 65 %), которая, по-видимому, предназначена для сгибания в КС [2–6].

У детей 7 лет отмечается увеличение активности этой мышцы, прослеживается незначительная асимметрия ЭМГ-профиля на правой и левой нижних конечностях [4, 7, 10].

У детей 2 лет также четко выделяются два максимума. По сравнению с cеми-летними детьми и взрослыми значительно возрастает уровень минимальной межпиковой активности. Первый максимум начинается еще в предшествующем цикле, на уровне t = 90 %, имеет пик на уровне t = 20 % следующего цикла и завершается к t = 50 %. Второй максимум, значительно превышающий первый, приурочен к 50 % < t < 80 % цикла. Можно полагать, что этот максимум активности предназначен для замедления быстрого разгибания в КС в переносную фазу.

Полученные данные свидетельствуют о том, что для ходьбы здоровых детей 2–2,5 лет характерны следующие особенности:

-

1) резкое снижение скорости ходьбы исключительно за счет уменьшения длины шага и значительное повышение темпа передвижения;

-

2) существенное нарушение явлений резонанса вследствие несоответствия высокого темпа передвижения низкой длине шага;

-

3) изменение временной структуры шага: увеличение длительности опорной и двуопорной фаз и уменьшение продолжительности переносной фазы;

-

4) наличие сгибательной позиции нижних конечностей, что приводит к уменьшению амплитуды угловых перемещений и их смещению вверх от нулевой линии;

-

5) сдвиг всех экстремальных значений угловых перемещений вправо по временной оси, несмотря на более высокий темп ходьбы;

-

6) резкое увеличение длительности максимумов активности всех мышц в течение локомоторного цикла, значительное увеличение минимальной межпиковой активности;

-

7) отсутствие второго максимума активности у некоторых мышц (прямая мышца бедра).

Обсуждение результатов

Несмотря на актуальность всех полученных данных, нам представляется целесообразным рассмотреть лишь некоторые из них. Как видно из представленных результатов, у здоровых детей раннего возраста наблюдаются признаки незрелости ходьбы.

Одним из таких признаков является сгибательная позиция нижних конечностей. Она выражается в появлении исходного угла сгибания во всех суставах ноги (смещение кривых угловых перемещений вверх от нулевой линии). Это приводит к существенному уменьшению длины шага, а следовательно, к замедлению ходьбы.

Уменьшение длины шага сопровождается снижением амплитуды угловых перемещений в суставах нижних конечностей. Другим следствием снижения скорости передвижения является изменение временной структуры ходьбы у детей 2 лет, а именно – увеличение длительности опорной и двуопорной фаз и уменьшение продолжительности переносной фазы. Именно вследствие изменения временной структуры ходьбы происходит перемещение экстремальных значений угловых перемещений вправо по временной оси [2–5].

Другим очень важным свидетельством незрелости ходьбы у детей раннего возраста является несоответствие изменения темпа и длины шага. Как видно из полученных данных, у детей 2 лет очень высокий темп передвижения (141 шаг/мин) сопровождается низкой длиной двойного шага (0,5 м). Данное явление приводит к нарушению явлений резонанса, т.е. к несовпадению частоты вынужденных колебаний с частотой собственных колебаний нижних конечностей. У взрослых людей и детей 7 лет увеличение скорости передвижения сопровождается повышением как темпа ходьбы, так и длины шага.

Как показали исследования А.С. Витензона и Л.Н. Самсоновой, при ходьбе детей 2 лет не существует строгой связи между темпом и длиной шага [6]. Можно полагать, что ассоциация механизмов, управляющих обеими переменными скорости, складывается в онтогенезе условно-рефлекторным путем. В результате этого у детей 7 лет и у взрослых более быстрому темпу начинает соответствовать также большая длина шага, что приводит к увеличению линейной скорости ходьбы [2–5]. Нарушение явлений резонанса приводит к повышению энергетической стоимости ходьбы у детей раннего возраста.

Особый интерес вызывает вопрос об изменении электрической активности мышц у детей раннего возраста. Как видно из рис. 2, у детей 2 лет отмечается резкое пролонгирование максимумов активности всех мышц. При этом характерно, что активность мышц-разгибателей (икроножной мышцы и прямой мышцы бедра) имеет вид широкого плато, которое занимает две зоны опорной фазы – зону максимальной активности и зону умеренной активности. Причиной пролонгирования активности является ходьба на слегка согнутых ногах. Действительно, все кинематические кривые ТБУ и КУ подняты вверх над нулевой линией, отражающей стояние с выпрямленными ногами. Такое положение кривых угловых перемещений соответствует сгибательной позиции нижних конечностей, которая сохраняется в течение локомоторного цикла.

Следовательно, ЭМГ-профиль у детей раннего возраста весьма несовершенен, поскольку у них отмечается высокая межпиковая активность, увеличение длительности активности и снижение ее амплитуды.

Несомненный интерес представляет изменение рисунка активности икроножной мышцы. Ряд авторов полагают, что у детей младшего возраста наблюдаются два ЭМГ-профиля данной мышцы [7, 10, 12].

Первый ЭМГ-профиль – незрелый, так как он существенно отличается от паттерна активности здоровых взрослых испытуемых. Он заключается в резком увеличении максимума активности икроножной мышцы с середины переносной фазы и в начале опорной фазы. Активность мышцы в середине и в конце переносной фазы приводит к уменьшению необходимого минимального расстояния стопы от опорной поверхности. Активность в опорной фазе нарушает процесс поглощения и трансформации энергии трехглавой мышцы голени.

Второй, зрелый, паттерн активности икроножной мышцы заключается в сосредоточении активности в одноопорную фазу, в период от 10 до 45 % цикла. Такой паттерн напоминает по форме ЭМГ-профиль здорового взрослого человека.

С точки зрения авторов, незрелый ЭМГ-профиль икроножной мышцы у детей раннего возраста связан с поздним созреванием ее фазовой активности. Они полагают, что замедление проводимости вследствие неполной миелинизации и большего расстояния сенсорного компонента рефлекторной дуги является важным фактором задержки созревания функции икроножной мышцы [10, 12].

Как показали исследования А.С. Витензона и A.C. Витензона с соавторами, даже к возрасту 7 лет еще не закончена перестройка внутренней структуры движений [4, 5]. Это объясняется тем, что с возрастом существенно изменяются статико-геометрические параметры тела человека, силовые характеристики мышц туловища и требуется непрерывная коррекция двигательного акта, особенно в условиях трансформации основных показателей ходьбы – темпа и длины шага.

Необходимо отметить, что только в 13 лет у здоровых детей формируется ЭМГ-профиль мышц, соответствующий здоровым взрослым испытуемым. С нашей точки зрения, полученные результаты исследования биомеханической и иннервационной структуры ходьбы у детей 2 лет крайне необходимы для выявления двигательных нарушений у детей раннего возраста, для выбора адекватных методов абилитации у этих детей и отслеживания этого процесса с учетом возрастных особенностей детей.

Выводы

-

1. У здоровых детей 2 лет имеются определенные признаки незрелости

-

2. Основными признаками незрелости ходьбы у детей 2 лет являются незначительная сгибательная позиция нижних конечностей и нарушение явлений резонанса при ходьбе.

-

3. В биомеханическом и электромиографическом плане сгибательная позиция нижних конечностей проявляется в смещении всех экстремальных значений угловых перемещений вверх от нулевой линии, в редукции угловых перемещений, в резком пролонгировании максимумов активности, что в итоге приводит к уменьшению длины шага и средней скорости передвижения.

-

4. Нарушение явлений резонанса при ходьбе у детей 2 лет проявляется в несовпадении частоты вынужденных колебаний нижней конечности с частотой ее собственных колебаний; у детей 2 лет отсутствует ассоциация механизмов, управляющих двумя переменными скорости ходьбы – темпом и длиной шага.

-

5. У здоровых двухлетних детей отмечается увеличение длительности максимумов активности всех мышц, повышение промежуточной межпиковой активности, отсутствие второго максимума активности у некоторых мышц.

биомеханической и иннервационной структуры ходьбы.

Список литературы Особенности биомеханической и иннервационной структуры ходьбы у здоровых детей раннего возраста

- Букреева Д.П., Косилов С.А., Тамбиева А.П. Возрастные особенности циклических движений детей и подростков. - М.: Педагогика, 1975. - 159 с.

- Витензон А.С. Закономерности нормальной и патологической ходьбы человека. - М.: Зеркало-М, 1998. - 272 с.

- Витензон А.С. Исследование биомеханических и нейрофизиологических закономерностей нормальной и патологической ходьбы человека: дис. ... д-ра мед. наук. - М., 1982.

- Витензон А.С., Петрушанская К.А. От естественного к искусственному управлению локомоцией. -М.: МБН, 2003. - 448 с.

- Витензон А.С., Петрушанская К.А., Спивак Б.Г., Матвеева И.А., Гриценко Г.П., Сутченков И.А. Особенности биомеханической структуры ходьбы у здоровых детей разного возраста // Российский журнал биомеханики. - 2013. - Т. 17, № 1 (59). - С. 78-93.

- Витензон А.С., Самсонова Л.Н. Биомеханическая и иннервационная структура ходьбы детей раннего возраста // Протезирование и протезостроение. - 1973. - Вып. 31. - С. 39-46.

- Скворцов Д.В. Диагностика двигательной патологии инструментальными методами. Анализ походки. Стабилометрия. - М.: МБН, 2007. - 638 с.

- Филатов В.И. Клиническая биомеханика / под ред. проф. В.И. Филатова. - Л.-М., 1980. - 199 с.

- Andriacchi T.P., Ogle J.A., Galante J.O. Walking speed as a basis for normal and abnormal gait measurement // Journal of Biomechanics. - 1977. - Vol. 10, no. 4. - P. 261-268.

- Sutherland D.H., Olshen R., Cooper B.A., Woo S.L.Y. The development of mature gait // The Journal of Biomechanics and Joint Surgery. - 1980. - Vol. 62-A, no 3. - P. 336-353.

- Todd F.N., Lamoreux L.W., Skinner S.R., Johanson M.E., St. Helen R., Moran S.A., Ashley K.A. Variation in the gait of normal children // The Journal of Biomechanics and Joint Surgery. - 1989. - Vol. 71-A, no. 2. - P. 196-204.

- Winter D. The biomechanics and motor control of human gait. - Waterloo: University of Waterloo Press, 1990. - 145 p.