Особенности биотопического размещения и динамики численности рыжей полевки ( Myodes glareolus Schreb.), обитающей на территории Тверской области

Автор: Емельянова Алла Александровна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Анализируются особенности биотопического распределения европейской рыжей полевки, обитающей на территории Тверской области. Рассматривается динамика численности вида за 16-летний период. Наиболее благоприятные условия обитания для представителей данного вида отмечены в ельниках неморальной структуры и в ельниках-кисличниках, а также в смешанных растительных ассоциациях с преобладанием лиственных пород. Высокий уровень раннелетней численности, достигаемый на пиках, неглубокие депрессии численности вида и положительный тренд численности свидетельствуют об оптимальности условий обитания для рыжей полевки в лесах Тверской области.

Рыжая полевка, биотопы, динамика численности, тверская область

Короткий адрес: https://sciup.org/146116581

IDR: 146116581 | УДК: 591.5:

Текст научной статьи Особенности биотопического размещения и динамики численности рыжей полевки ( Myodes glareolus Schreb.), обитающей на территории Тверской области

Введение. Важное место в трофических связях лесных биоценозов хвойно-широколиственных лесов европейской части России занимает европейская рыжая полевка (Myodes glareolus Schreb.). В биотопах Тверской обл. данный вид - массовый представитель лесных полевок, составляющий до 60-100% от населения мелких млекопитающих (Викторов, 1971; Томашевский и др., 1988; Томашевская и др., 1989; Томашевский, Томашевская, 1992; Истомин, 1995; Емельянова и др, 2002; Сидорова, 2010; Емельянова, 2013; Емельянова, Сидорова, 2014). На основании показателей относительной численности рыжей полевки, как одного из основных объектов питания, можно судить о кормовой значимости биотопов для ряда лесных хищников (Желтухин, Пузаченко, 2012). Кроме того, представители этого вида играют ведущую роль в формировании лесных очагов природных инфекций на территории области и в сопредельных регионах (Карулин и др., 1993; Истомин, 1999; Филоненко, 2002, 2003; Истомин и др., 2007; Истомин, 2009). Установлено, что на проявление природных очагов оказывают влияние многолетние колебания численности диких мелких млекопитающих. В частности, на территории Вологодской обл. всплески активности очагов туляремии, лептоспироза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) связаны с началом резкого подъема численности резервуаров инфекций — мелких млекопитающих (Филоненко, 2003). Неблагоприятные для мелких млекопитающих климатические факторы часто сглаживают активность этих процессов. При этом рыжая полевка, которая занимает имеющие хорошие защитные условия лесные стации и обладает развитыми механизмами физической терморегуляции (Калабухов, 1969), наименее зависит от погоды и обеспечивает существование устойчивых очагов ряда зооантропонозов (Карулин и др, 1993; Филоненко, 2003). Стабильность эпизоотических процессов зависит и от стациальных особенностей - мозаичность ландшафтов создает условия для роста численности переносчиков и резервуаров природно-очаговых инфекций. Так, наиболее устойчивый характер эпизоотии носят на стыках околоводных, лесных и луго-полевых стаций, где соприкасаются местообитания разных видов мелких млекопитающих - основных носителей инфекций (Филоненко, 2003). Исходя из этого, представляется важным изучение особенностей биотопического распределения и закономерностей динамики численности рыжей полевки, обитающей на территории Тверской обл.

Методика. В рамках учета численности мелких млекопитающих в летний период 1998-2000 гг. были исследованы лесные биотопы в пяти районах Тверской обл.: Зубцовском, Нелидовском, Калининском, Торопецком и Лесном. Ботаническое описание биотопов нами приводилось ранее (Емельянова и др., 2002). Всего здесь было отработано стандартными методами учета 6613 ловушко/суток (л/с) и поймано 888 зверьков. Для исследования динамики численности рыжей полевки производились регулярные отловы на постоянной учетной линии в биотопе, расположенном на территории биологической учебно-научной станции ТвГУ (окрестности д. Ферязкино Калининского р-на) -осиново-сосновом лесу с ольхой серой. В годы, когда работы на постоянной учетной линии не проводились, нами использовались результаты собственных отловов в сходных биотопах других районов Тверской обл. и данные, полученные студентами-дипломниками Тверского государственного университета совместно с зоологической группой областной СЭС. В настоящей статье приводятся материалы, полученные за 16-летний период отловов в июне месяце - с 1997 по 2012 гг., а также данные учетов в сентябре 1997-1999 гг. Объем учетных работ в этом направлении составил 8630 л/с, поймано 813 рыжих полевок.

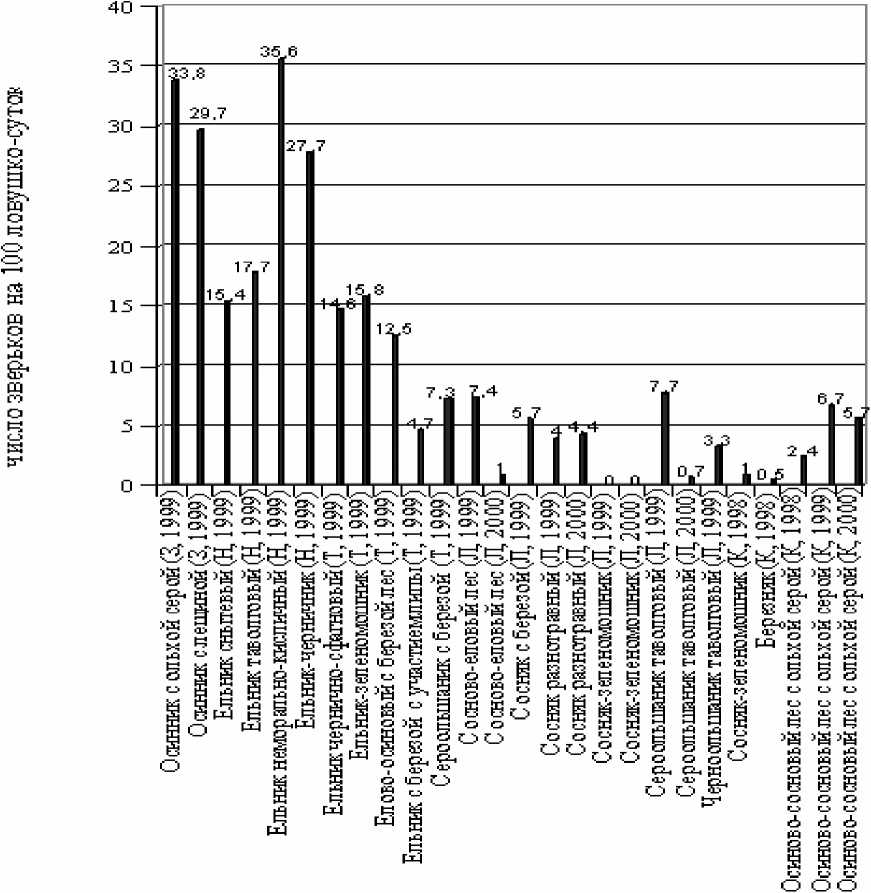

Результаты и обсуждение. В большинстве обловленных биотопах рыжая полевка была доминирующим видом (Емельянова и др., 2002; Емельянова, 2004). Показатели относительной численности этих полевок достигали значительных величин в различных ельниках (рис. 1). Среди ельников наибольшая плотность населения вида отмечалась в ельнике неморально-кисличном и ельнике-черничнике Нелидовского р-на - 35,6 и 27,7 зв. на 100 л/с соответственно. В исследованных в июле 1999 г. заболоченных ельниках Торопецкого р-на численность рыжей полевки имела близкие значения: в ельнике чернично-сфагновом - 14,6, ельнике-зеленомошнике - 15,8, в еловоосиновом с березой лесу - 12,5 зв. на 100 л/с. Наименее заселенным среди ельников оказался переувлажненный ельник с березой с участием липы - 4,7 зв. на 100 л/с. В этом биотопе доминировала бурозубка обыкновенная, а рыжая полевка выступала субдоминантом.

Сосняки характеризовались малой заселенностью мелкими млекопитающими вообще и рассматриваемым видом, в частности. В изученном в 1999 и 2000 гг. в Лесном р-не сосняке-зеленомошнике не было отловлено ни одного зверька. В подобном сосняке Калининского р-на в июне 1998 г. численность рыжей полевки достигала 1 зв. на 100 л/с. В сосново-еловом лесу Лесного р-на в 1999 г., когда наблюдался пик численности вида, было отловлено 7,4 зв. на 100 л/с, в 2000 г. плотность населения рыжей полевки в данном биотопе уменьшилась до 1 зв. на 100 л/с. Постоянством отличалась населенность мелкими млекопитающими сосняка разнотравного в Лесном р-не, что свидетельствует об относительной благоприятности условий существования в данном биотопе: в 1999 и 2000 гг. численность рыжей полевки здесь составила 4 и 4,4 зв. на 100 л/с.

Среди исследованных смешанных лесов с преобладанием лиственных пород максимальная численность зверьков была отмечена в июне 1999 г. во влажных осиново-ольховых лесах с широколиственным разнотравьем Зубцовского р-на - 33,8 и 29,7 зв. на 100 л/с. В сероольшаниках Торопецкого и Лесного р-нов в 1999 г. получен практически одинаковый уровень численности полевок - 7,3 и 7,7 зв. на 100 л/с соответственно. Однако, в 2000 г., когда началось падение численности вида после пика 1999 г., плотность населения рыжей полевки в сероольшанике таволговом Лесного р-на снизилась до 0,7 зв. на 100 л/с. В черноольшанике (Лесной р-н, 1999 г.) была зафиксирована невысокая численность рыжей полевки (3,3 зв. на 100 л/с); здесь в отловах доминировала бурозубка обыкновенная (68%). В березняке Калининского р-на в июне 1998 г. была получена минимальная численность рыжей полевки в лиственных лесах - 0,5 зв. на 100 л/с. Численность интересующего нас вида в осиново-сосновом лесу с ольхой серой Калининского р-на, установленная по результатам отлова на постоянной учетной линии, в июне 1998, 1999 и 2000 гг. составила соответственно - 2,4, 6,7 и 5,7 зв. на 100 л/с. Эти показатели наиболее близки к данным, полученным при отловах в сероольшаниках. В целом в исследованной стации условия благоприятны для фауны мелких млекопитающих, что подтверждается достаточно стабильной весенней численностью и закономерным её увеличением в осенний период (Емельянова и др., 2002). Популяция зверьков, обитающих в последнем из рассмотренных биотопов, являлась модельной при исследовании динамики численности вида.

Рис. 1 . Относительная численность рыжей полевки в лесных биотопах некоторых районов Тверской обл.

Обозначения районов: 3 - Зубцовский, Н - Нелидовский, Т - Торопецкий, Л - Лесной, К - Калининский

Из литературных источников известно, что для зоны средней полосы европейской части России, к которой относится Тверская обл., характерны сравнительно частые подъемы, большая высота и продолжительность пиков, и неглубокие кратковременные депрессии численности рыжей полевки. Высокие (до 20-30 и более экз. на 100 л/с) подъёмы довольно правильно чередуются с кратковременными

-51 - депрессиями, быстро сменяющимися повышенными подъёмами; весь цикл обычно занимает 3-4 года (Европейская рыжая полевка, 1981). А.В. Истоминым при изучении рыжей полевки в коренных ельниках ЦЛГПБЗ было отмечено, что динамика ее численности в период 19812007 гг. представляла собой нестационарный процесс. На долю положительных трендов приходилось более 50% варьирования исходных рядов. На фоне увеличения численности наблюдались ее периодические колебания. Кроме того, отмечалось упрощение структуры циклов за указанный промежуток времени: от 4-летних с типичным S-образным ростом к трехлетним, а затем к простым

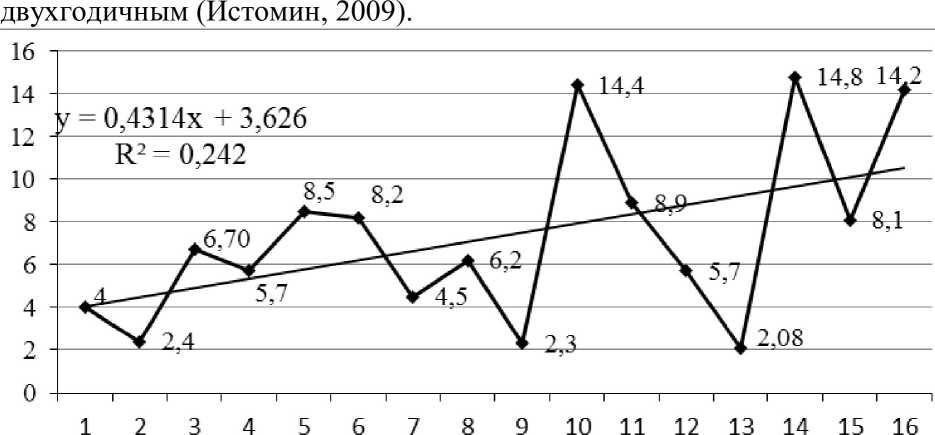

Рис. 2 . Динамика численности европейской рыжей полевки, обитающей на территории Тверской обл.: 1-16 - годы (1997-2012 гг.), 1997, 2001-2003 гг. - данные Областной СЭС; 2005 г. - отловы в ЦЛГПБЗ (Нелидовский р-н); 2008 г. - отловы в с.Борисовское (Лесной р-н)

Наши материалы по динамике численности рыжей полевки в целом согласуются с литературными данными. Кривая численности, полученная нами для временного промежутка с 1997 по 2012 гг., свидетельствует о наличии двух-, трех- и четырехгодичных циклов. Так, зафиксировано наличие трехлетнего и четырехлетнего циклов с пиками численности в 2001 и 2006 гг. - 8,5 и 14,4 зв. на 100 л/с (рис. 2). Кроме того, отмечено три 2-х летних цикла с пиками численности в 1999 г. (6,7 зв. на 100 л/с), в 2004 (6,2 зв. на 100 л/с) и 2010 г. (14,8 зв. на 100 л/с). Депрессии численности вида не были глубокими. Так, при снижении численности рыжей полевки в июне 1998, 2000, 2003, 2005, 2009 и 2011 гг. были получены показатели относительной численности в 2,4, 5,7, 4,5, 2,3 2,8 и 8,1 зв. на 100 л/с соответственно. Причем осенняя численность вида достигала значительных величин даже в годы её депрессии. Осенью 1997 г., т.е. накануне спада весенней численности в

1998 г., обилие зверьков составило 20,6 зв. на 100 л/с, а в сентябре 1998 г. и 1999 г. - 20,9 и 16,1 зв. на 100 л/с, что в некоторой степени соответствовало последующим повышению и понижению численности в июне 1999 и 2000 гг.

Существование 2-х и 3-х летних циклов численности рыжей полевки нами также фиксировалось в Осташковском и Ржевском районах Тверской обл. на протяжении пятилетнего периода (Емельянова, 2013). Сопоставление данных собственных исследований и литературных сведений позволяет заметить, что зачастую само расположение пиков численности на кривой ее динамики совпадает для популяций полевок, обитающих в относительно удаленных друг от друга точках области, что указывает на сходство особенностей экологии животных, обитающих в пределах интересующей нас территории. В частности, на имеющихся в нашем распоряжении отрезках времени были зарегистрированы всплески численности рыжей полевки в Нелидовском р-не (1998-2007 гг.) - в 1999, 2001, 2003 и 2006гг. (Истомин, 2009), в Осташковском р-не (1999-2003 гг.) - в 1999 и 2001 гг., в Ржевском р-не (1999-2003 гг.) - в 1999 и 2002 гг. Эти данные в основном совпадают с таковыми, приведенными выше для Калининского р-на. Различия здесь касаются смещения очередного пика численности на один год относительно основного массива данных: в Ржевском р-не - на 2002 г. и в Нелидовском - на 2003 г. Материалы наших отловов также свидетельствуют о наличии общей тенденции увеличения численности зверьков в исследованной популяции Калининского р-на, что согласуется с зафиксированным на территории ЦЛГПБЗ положительным трендом численности вида (Истомин, 2009; Желтухин, Пузаченко, 2012) (рис. 2).

Отметим, что цикличность в изменении численности рассматриваемого вида может свидетельствовать о преимущественной регуляции ее динамики эндогенными факторами, что также подтверждается ранее отмеченным отсутствием четкой и однозначной связи динамики численности рыжей полевки с погодными условиями (Емельянова, 2013). Наличие хорошо развитых механизмов популяционного гомеостаза не исключает влияния на динамику численности экзогенных факторов. В частности, установлено, что конкретные сочетания климатических характеристик могут оказывать заметное воздействие на уровень численности рыжей полевки в различные фазы популяционных циклов (Минаева, Истомин и др., 2001; Истомин, 2005, 2007).

Заключение. Подводя итог анализу особенностей биотопического размещения и динамики численности европейской рыжей полевки, обитающей на территории Тверской обл., отметим, что наиболее благоприятные условия обитания для представителей данного вида наблюдаются в ельниках неморальной структуры и в ельниках-кисличниках, относящихся к хорошо плодоносящим хвойникам. Высокая кормность в совокупности с наличием большого количества убежищ, ввиду обычной для еловых лесов захламленности, являются основной причиной высокой численности животных в лесах этого типа. Несколько ниже численность зверьков в переувлажненных ельниках-зеленомошниках с хорошо развитым подлеском и травяным покровом, в котором господствуют влаголюбивые виды травянистых растений. Сосновые леса в целом не вполне соответствуют требованиям к условиям обитания со стороны мышевидных грызунов (Наумов, 1948). Для рыжих полевок главным лимитирующим фактором является недостаток естественных убежищ, необходимых для этого плохо роющего вида. Плотность населения рыжей полевки несколько увеличивается, когда к сосне примешиваются другие виды древесных растений, что обычно сопровождается лучшим развитием подлеска. Также стабильна численность рыжей полевки в сосняке разнотравном, для которого характерен богатый видовой состав растений в травяном ярусе. Уровень численности вида в ольшаниках приближается к плотности населения рыжей полевки в бору травяном. В смешанных растительных ассоциациях с преобладанием лиственных пород численность вида устойчива и порой достигает значительных величин. Таким образом, леса со сложным древостоем из нескольких пород, с богатым разнотравьем в напочвенном покрове предоставляют для рыжей полевки хорошие кормовые и защитные условия.

Об оптимальности условий обитания для рыжей полевки в лесах Тверской обл. также свидетельствуют наличие 2-3-х летних циклов и положительного тренда численности. Характерны высокий уровень раннелетней численности, достигаемый на пиках (до 35,6 зв. на 100 л/с), и неглубокие депрессии численности вида. В целом уровень численности рыжей полевки, обитающей в разных частях своего ареала на территории области, изменяется достаточно синхронно и, как и численность большинства видов мелких млекопитающих, для которых условия обитания на территории Тверской обл. оптимальны, зачастую регулируется эндогенными факторами.

Емельянова А.А. Особенности биотопического размещения и динамики численности рыжей полевки (Myodes glareolus Schreb.), обитающей на территории Тверской области / А.А. Емельянова//Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2015. № 2. С. 48-57.

Список литературы Особенности биотопического размещения и динамики численности рыжей полевки ( Myodes glareolus Schreb.), обитающей на территории Тверской области

- Викторов Л.В. 1971. Сезонная динамика численности рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) в Калининской области//Учен. зап. Рязан. пед. ин-та. Рязань. Т. 105. С. 78-83.

- Европейская рыжая полевка. 1981/ред. Башенина И.В. М.: Наука. 351 с.

- Емельянова А. А., Рождественская И.В., Григорьева Н.С. 2002. Материалы учета мелких млекопитающих некоторых районов Тверской области//Влияние антропогенных факторов на структуру и функционирование биоценозов и их отдельные компоненты: Межвузовский сборник научных трудов. М.: Изд-во МПУ. С. 106-121.

- Емельянова А.А. 2004. Численность рыжей полевки в лесных биотопах некоторых районов Тверской области//Ресурсы диких животных Тверской области: проблемы их охраны и использования. Тверь: Изд-во Тверского гос. техн. ун-та. №11. С. 52-55.

- Емельянова А.А. 2013. Видовой состав, численность и ее динамика мелких млекопитающих (Micromammalia) в некоторых районах Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. Вып. 31. № 23. С. 44-63.

- Емельянова А.А., Сидорова О.В. 2014. Сравнительная характеристика видового состава мелких млекопитающих естественных и антропогенно изменённых биотопов Дарвинского и Центрально-Лесного заповедников в период 2005-2009 гг.//Вестн. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. № 2. Тверь: ТвГУ. С. 48-62.

- Желтухин А.С., Пузаченко Ю.Г. 2012. Очерки динамики численности крупных млекопитающих/Динамики многолетних процессов в экосистемах Центрально-Лесного заповедника. Труды Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. Вып. 6. Великие Луки. С. 184-200.

- Истомин А.В. 1995. Млекопитающие Центрально-Лесного биосферного заповедника//Флора и фауна заповедников России. Позвоночные животные Центрально-Лесного заповедника. Вып. 59. М. С. 33-42.

- Истомин А.В. 1999. Очаги лептоспирозов в естественных и антропогенных ландшафтах Центрального Нечерноземья России//Актуальные вопросы биоразнообразия животных в антропогенном ландшафте: тез. докл. науч-практ. конф. Киев: Изд-во УА МБН, С. 57-61.

- Истомин А.В. 2005. Влияние изменений климата и природных катастрофических явлений на биосистемы мелких млекопитающих//Запад России и ближнее зарубежье: устойчивость социально-культурных и эколого-хозяйственных систем социально-экономического развития: материалы межрегион. науч. конф. с междунар. участием. Псков. С. 91-98.

- Истомин А.В. 2007. Климатические флуктуации и популяционная динамика ценозообразующих видов в эталонных лесных экосистемах Главного Русского водораздела//Вестник Псковского государственного педагогического университета. Сер. естественные и физико-математические науки. Вып. 2. Псков. С. 45-61.

- Истомин А.В. 2009. Динамика популяций и сообществ мелких млекопитающих как показатель состояния лесных экосистем (на примере Каспийско-Балтийского водораздела): автореф. дис. … д-ра биол. наук. М. 51 с.

- Истомин А.В., Карулин Б.Е., Никитина Н.А. 2007. Природно-очаговые инфекции в Центрально-Лесном биосферном государственном заповеднике // Комплексные исследования в Центрально-Лесном государственном природном биосферном заповеднике: их прошлое, настоящее и будущее. Материалы совещания // Труды Центрально-Лесного заповедника. Вып. 4. Тула. С. 444-461.

- Калабухов Н.И. 1969. Периодические (сезонные и годичные) изменения в организме грызунов, их причины и последствия. Л.: Наука. 249 с.

- Карулин Б.Е., Никитина Н.А., Истомин А.В., Ананьина Ю.В. 1993. Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus) -основной носитель лептоспироза в лесном природном очаге//Зоол. журн. Т. 72. Вып. 5. С. 113-122.

- Минаева Т.Ю., Истомин А.В., Абражко В.И. 2001. К изучению реакции биоты Центрально-лесного заповедника на изменения климата//Влияние изменения климата на экосистемы. М.: Русский университет. С. 87-100.

- Наумов Н.П. 1948. Очерки сравнительной экологии мышевидных грызунов. М.-Л.: АН СССР. 204 с.

- Сидорова О.В. 2010. Сравнительная характеристика видового состава мелких млекопитающих естественных и антропогенно измененных биотопов Дарвинского и Центрально-Лесного заповедников в период 2005-2007 гг.//Природный, культурно-исторический и туристический потенциал Валдайской возвышенности, его охрана и использование: материалы межрегион. науч-практ. конф., посвящ. 20-летию Национального парка «Валдайский» г. Валдай, 14-17 апреля 2010 г. Санкт-Петербург. С. 168-173.

- Томашевская Л.Б., Томашевский К.Е., Викторов Л.В. 1989. Еловые леса Верхневолжья и мелкие млекопитающие//Флора и растительность южной тайги. Калинин. С. 112-123.

- Томашевский К.Е., Викторов Л.В., Тихонова Г.Н. 1988. Стационарное распределение рыжей полевки Верхневолжья//Животный мир лесной зоны Европейской части СССР. Калинин. С. 91-110.

- Томашевский К.Е., Томашевская Л.Б. 1992. Материалы учета мелких млекопитающих в зоне Калининской АЭС//Фауна и экология животных. Тверь. С. 92-99.

- Филоненко И.В. 2003. Экологические аспекты функционирования природных очагов болезней на территории Вологодской области: автореф. дис. … канд. биол. наук. Ярославль. 21 с.

- Филоненко И.В., Рыбакова Н.А., Кузнецов Г.Г. 2002. Видовой состав и численность диких мелких млекопитающих в природных очагах Вологодской области//Разнообразие и управление ресурсами животного мира в условиях хозяйственного освоения Европейского Севера. Тез. докл. Сыктывкар. С. 49-50.