Особенности ценностно-смысловых установок к воспитательной деятельности у будущих педагогов

Автор: Лихачва Елена Андреевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Педагогическая психология

Статья в выпуске: 4 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. К настоящему времени в педагогической психологии остро поставлены вопросы подготовки будущих педагогов. Наибольшую актуальность представляет проблема формирования у них не только профессиональных компетенций, но и системы ценностно-смысловых установок, на которые будет ориентироваться педагог в своей воспитательной деятельности. Цель исследования: изучение структуры ценностно-смысловых установок у будущих педагогов (на примере студентов, обучающихся в высшем учебном заведении). Материалы и методы. Обследованы студенты первого курса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы в возрасте 17-18 лет в количестве 140 человек, из них 118 девушек и 22 юноши. Использовались психодиагностические методики: «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева; методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; методика «Система жизненных смыслов» В.Ю. Котлякова в модификации Д.С. Ермакова. Описательная статистика, факторный анализ проводились с использованием пакета статистических программ IBM SPSS Statistics v. 23. Результаты. Выявлен уровень показателей смысложизненных ориентаций, ранговое место терминальных и инструментальных ценностей, преобладающие категории жизненных смыслов. В структуре взаимосвязей ценностно-смысловых установок будущих педагогов обозначены четыре фактора, характеризующих умение студентов формулировать свои личностные смыслы, соотносить их с интересами общества и будущей профессией. Заключение. Полученные данные позволяют судить о структуре ценностно-смысловых установок у будущих педагогов. Особенность их воспитательной деятельности связана с осмыслением будущим педагогом ее важности и ценности в обществе.

Ценностно-смысловые установки, смысложизненные ориентации, ценностные ориентации, будущие педагоги

Короткий адрес: https://sciup.org/147234197

IDR: 147234197 | УДК: 159.923.2 | DOI: 10.14529/jpps200407

Текст научной статьи Особенности ценностно-смысловых установок к воспитательной деятельности у будущих педагогов

Подготовка будущих педагогов на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений государственной политики. Цель деятельности высших учебных заведений состоит в подготовке специалистов на основе формирования у студентов компетенций, в которых заключены основные требования к профессии.

В условиях повышающихся требований к качеству подготовки профессионалов все большую значимость приобретают проблемы формирования у студентов не только профессиональных компетенций, но и ценностносмысловых установок.

В профессиональном стандарте педагога в качестве одной из трудовых функций выде- лена воспитательная деятельность, которая направлена на развитие у студентов эмоционально-ценностной сферы, а также формирование гражданской позиции и здорового образа жизни.

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».

Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года предполагает качественные измене- ния в отечественной системе воспитания, направленные на успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии, развитие ценностно-смысловой сферы личности1.

По мнению В.Э. Чудновского, «профессия педагога является одной из наиболее смыслообразующих» (Чудновский, 2002). Современные исследования подчеркивают важность процессов смыслообразования, указывая на то, что Федеральный государственный образовательный стандарт выводит на первое место личностные результаты, а затем предметные (Зорина, Зеленов, 2016).

В педагогической психологии профессиональную деятельность часто рассматривают как одну из самых значимых человеческих ценностей, существенным компонентом структуры смысложизненных ориентаций. Согласно А.Н. Леонтьеву, смысл проявляется как отношение мотива деятельности к ее цели, соответственно личностный смысл получения педагогической профессии зависит от значимой для студента деятельности (Леонтьев, 2005). Также считается, что личностный смысл является мотивационным ориентиром с рождения человека и движущей силой его развития (Frankl, 2006; Leontiev, 2015). Таким образом, личностный смысл, который студенты педагогических вузов придают тем или иным ценностям сейчас, служит основой к их воспитательной деятельности в будущем.

В своих исследованиях К.Г. Юнг затрагивал возрастные аспекты смысла жизни. Автор отмечал, что в молодом возрасте сильнее выражена ориентация на действие, а познание самого смысла жизни становится важнее уже в зрелом возрасте (Jung, 2018).

По представлениям А. Адлера именно смысл жизни находит свое отражение во всех поведенческих проявлениях, установках, психических процессах и чертах характера индивида (Adler, 2011).

Исследование феномена «установка» в психологии связывают с именами Г. Лейбница, Г. Мюллера, Н. Ланге, Н. Ах, М. Вертгеймера. В своих исследованиях они отмечали факты, связанные с установками, их влиянием на психику и поведение людей2.

По мнению Г. Олпорт, установка есть определенное душевное состояние, полученное благодаря опыту человека и оказывающее направляющее действие на его поведение (Олпорт, 2002). Особый вклад в изучение установки внес Д.Н. Узнадзе. В сформулированных ученым «Основных положениях теории установки» установка трактовалась как модус субъекта в данный момент его деятельности, целостным состоянием, принципиально отличающимся от всех психических состояний (Узнадзе, 2014). В ходе экспериментальных исследований было введено понятие «фиксированная установка», а также доказано, что установка является связующим звеном между различными психологическими явлениями.

Существенный вклад в теорию установки внесли А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Э. Чудновский и др. В своих работах С.Л. Рубинштейн рассматривал установку в связи с бессознательными психологическими процессами и понимал ее как позицию личности к выбору своих целей (Рубинштейн, 2012). А.Г. Асмолов ввел в психологию понятие «смысловая установка» и утверждал, что посредством установки происходит проявление личностно-смысловых отношений (Запорожец, 2000).

Согласно А.Г. Асмолову, смысловая установка выражает личностный смысл в осуществляемом действии, при этом в иерархической модели установочной регуляции деятельности ей отведен наивысший уровень. Проанализировав теорию деятельности А.Н. Леонтьева и теорию установки Д.Н. Узнадзе, А.Г. Асмолов высказал мысль о том, что установка имеет стабилизирующую функцию в поведении и деятельности (Асмолов, 1979).

По мнению Д.А. Леонтьева, смысловая установка является важнейшей составляющей исполнительных механизмов деятельности, выражающей собой жизненный смысл объектов и явлений, на которые направлена эта деятельность (Леонтьев, 2019).

Установки складываются в результате жизненного опыта человека. В процессе жизни смысловые установки превращаются в черты личности. Образовательный процесс в вузе является одним из условий формирования ценностно-смысловых установок.

ник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 243 с. URL: 434320 (дата обращения: 06.04.2020).

Изменения в обществе влекут за собой трансформацию представлений о педагогической профессии. Профессия педагога не считается престижной в сознании нынешней молодежи. Поэтому часть студентов, поступивших в педагогические вузы, не видит себя в роли будущего учителя. Однако школы по-прежнему испытывают недостаток высокоспециализированных кадров. Таким образом, вузовская среда должна целенаправленно способствовать подготовке ценностно-смыслового отношения к профессии педагога.

Одними из основных процессов, в ходе которых происходит присвоение смыслов, являются обучение и воспитание. Воспитательная деятельность играет определяющую роль в развитии общества, она направлена на воспитание человека, который обладает системой знаний, ценностей и личных смыслов, творческим потенциалом и духовнонравственными ориентирами.

Во время обучения в вузе будущие педагоги готовятся к воспитательной деятельности подрастающего поколения. Специфика данной деятельности связана с осмыслением будущим педагогом ее важности и ценности. Воспитательная деятельность, осуществляемая педагогом, может выступать ведущим фактором формирования мировоззренческой позиции ученика. Педагог является активным участником воспитания подрастающего поколения, транслятором ценностно-смысловых идеалов государства. Так как любое воспитание направлено на будущее, соответственно те ценности, которые будут развивать в школе сейчас, будут составлять картину общества и государства в дальнейшем3. Поэтому обучение в вузе будущих педагогов должно быть направлено на раскрытие их способностей, личностного потенциала, духовного и культурного мира (Бондаревская, 2014).

Таким образом, в процессе обучения в вузе должно происходить присвоение ценностно-смысловых установок будущего учителя, его направленности на перестройку сознания о самой профессии педагога и в дальнейшем готовности к воспитательной деятельности в школе.

Все вышесказанное определило цель исследования – выявление структуры ценностно-смысловых установок у будущих педагогов.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие студенты первого курса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмул-лы в возрасте 17–18 лет в количестве 140 человек, из них 118 девушек и 22 юноши.

Для изучения ценностно-смысловых установок будущих учителей использовались следующие методы: общенаучные (теоретический анализ литературы по проблеме исследования, сравнение, анализ, синтез) и эмпирические (психодиагностические методики, направленные на изучение ценностносмысловой сферы личности).

При проведении исследования применялись следующие психодиагностические методики: «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева4, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича (Карелин, 2005)5, методика «Система жизненных смыслов» (СЖС) В.Ю. Котлякова в модификации Д.С. Ермакова (Котляков, 2013).

Методика Д.А. Леонтьева «Тест смысложизненных ориентаций» включает в себя пять субшкал и состоит из утверждений, которые показывают различные варианты отношения личности к своей жизни. Общий показатель осмысленности жизни отражает данные по трем конкретным направлениям смысложизненных ориентаций («Цели в жизни», «Процесс жизни» и «Результативность жизни»), а также по двум аспектам локуса контроля («Локус контроля – Я», «Локус контроля – Жизнь»).

Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» направлена на изучение ценностномотивационной сферы человека с применением ранжирования терминальных и инструментальных ценностей (Rokeach, 1973).

Методика В.Ю. Котлякова «Система жизненных смыслов» (СЖС) в модификации Д.С. Ермакова позволяет выявить различные смысловые категории в системе смыслов жизни человека. Категории жизненных смыслов в данной методике подразделяются на статусные, коммуникативные, семейные, экзистенциальные, гедонистические, а также когнитивные, альтруистические, экологические и смыслы самореализации.

Математико-статистическая обработка включала в себя описательную статистику (определение среднего значения и стандартного отклонения), факторный анализ для уточнения и описание структуры взаимосвязи ценностных и смысложизненных ориентаций, выявления наиболее значимых переменных в структуре ценностно-смысловых установок будущих педагогов. В ходе факторного анализа изучалось количество переменных в каждом факторе, факторные нагрузки, отражающие тесноту взаимосвязей и их направление. В качестве значимых рассматривались факторные нагрузки, по абсолютной величине превосходящие 0,4 заданного значения. Факторизация проводилась на всей выборке, применялся метод выделения главных компонентов и вращение Варимакс с нормализацией Кайзера. Критерий сферичности Бартлетта показал статистически достоверный результат при р < 0,05. Вычисления выполнены с использованием программного обеспечения IBM SPSS Statistics v. 23.

Результаты исследования

Анализ данных, полученных с помощью методики Д.А. Леонтьева «Тест смысложизненных ориентаций», свидетельствует о том, что показатели по различным параметрам смысложизненных ориентаций находятся в пределах средних норм (см. таблицу).

Анализ полученных данных выявил достаточно высокий уровень исследуемых показателей у студентов первого курса. С позиций гендерных особенностей стоит отметить, что в целом полученные показатели не отличаются от нормативных и у юношей, и у девушек. Так как границы нормативных значений для юношей и девушек различны, является важным сравнивать разницу между средними значениями по данным выборкам и верхней границей нормативных значений.

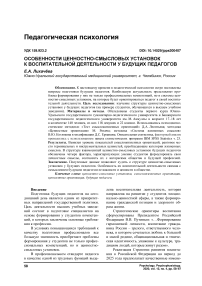

По результатам методики М. Рокича «Ценностные ориентации» было выявлено, что из терминальных ценностей наиболее предпочтительны: «Здоровье», «Любовь», «Счастливая семейная жизнь», «Наличие хороших и верных друзей», «Активная деятельная жизнь». Менее предпочтительны: «Красота природы и искусства», «Развлечения», «Общественное призвание», «Счастье других» (рис. 1).

Изучение показателей ценностносмысловых установок выявило некоторые особенности: обобщая полученные данные, можно сделать вывод, что у респондентов

Средние показатели значений по шкалам теста «Тест смысложизненных ориентаций» Average values for meaningful orientations scales

|

Шкала теста Scale |

Группа Group |

Средние нормы Average norms |

|||

|

Общая General |

Юноши Males |

Девушки Females |

Юноши Males |

Девушки Females |

|

|

Осмысленность жизни Meaningfulness of life |

107,14 ± 13,21 |

113,04 ± 13,65 |

106,04 ± 12,90 |

103,10 ± 15,03 |

95,76 ± 16,54 |

|

Цель жизни Purpose of life |

32,42 ± 5,79 |

33,50 ± 6,39 |

32,23 ± 5,68 |

32,90 ± 5,92 |

29,38 ± 6,24 |

|

Процесс жизни Life process |

32,52 ± 5,07 |

35,45 ± 4,21 |

31,97 ± 5,04 |

31,09 ± 4,44 |

28,80 ± 6,14 |

|

Результат жизни Life result |

26,12 ± 3,98 |

27,68 ± 3,23 |

25,84 ± 4,06 |

25,46 ± 4,30 |

23,30 ± 4,95 |

|

Локус контроля – Я Locus of Control - I |

22,01 ± 3,44 |

23,68 ± 3,24 |

21,69 ± 3,40 |

21,13 ± 3,85 |

18,58 ± 4,30 |

|

Локус контроля – Жизнь Locus of Control – Life |

32,04 ± 4,87 |

32,09 ± 5,51 |

32,03 ± 4,76 |

30,14 ± 5,80 |

28,70 ± 6,10 |

Рис. 1. Средние ранги терминальных ценностей будущих педагогов Fig. 1. Average ranks of terminal values of future teachers

данной выборки интерес направлен на ценности личной жизни, при этом абстрактные ценности не являются особо значимыми.

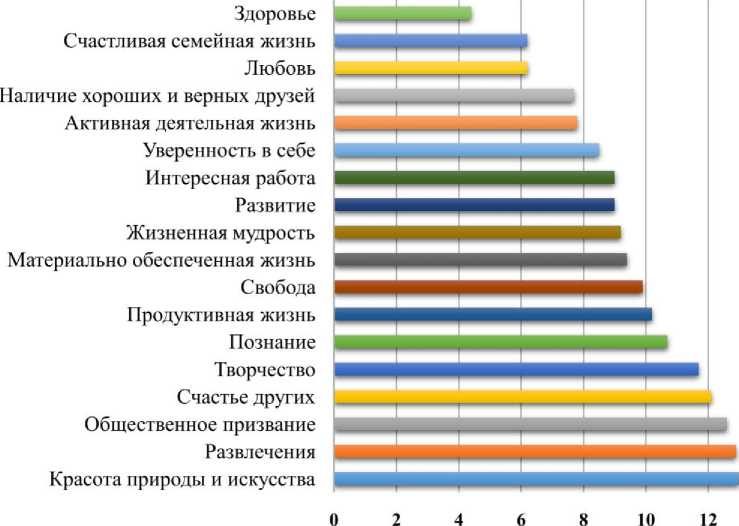

Из инструментальных ценностей наиболее предпочтительны: «Воспитанность», «Самоконтроль», «Честность», «Жизнерадостность», менее значимы такие ценности, как: «Непримиримость к недостаткам других», «Высокие запросы», «Эффективность в делах», «Чуткость». Это свидетельствует о том, что респонденты данной выборки более ориентированы на индивидуалистические ценности и менее – на конформистские ценности (рис. 2).

Анализ данных по методике В.Ю. Котлякова «Система жизненных смыслов» в модификации Ермакова Д.С. позволил выявить профиль жизненных смыслов в изучаемой выборке. Высокие места в рейтинге жизненных смыслов будущих педагогов занимают семейные смыслы (средний ранг – 10,9), экзистенциальные (12,2), смыслы самореализации (13,2). Менее предпочтительны статусные (13,8), альтруистические (14,7), гедонистические (15,1) и коммуникативные (15,2) смыслы. Низкую позицию в рейтинге жизненных смыслов занимают когнитивные (18,4) и экологические (21,5) смыслы.

Семейные смыслы занимают лидирующую позицию в категории жизненных смыслов будущих педагогов. Это говорит о том, что респонденты данной выборки видят смысл жизни в своей семье.

Экзистенциальные жизненные смыслы занимают второе место в рейтинге студентов. Эти смыслы характеризуют респондентов как людей, которые придают ценность своей жизни. По мнению Г. Рекера, экзистенциальный смысл – это осознание цели существования, достижение достойных целей, сопровождаемое чувством удовлетворения (Reker, 2000).

Смыслы самореализации замыкают тройку преобладающих жизненных смыслов и отражают стремление самосовершенствоваться и реализовывать свой потенциал. Для респондентов является важным в дальнейшем развивать свои способности и отражать это в будущей профессии.

Статусные жизненные смыслы направлены на построение карьеры (в данном случае педагогической) и стремление занять высокое положение в обществе.

Альтруистические жизненные смыслы отражают служение общему благу и помощь другим. Данные жизненные смыслы не являются приоритетными для респондентов, хотя

Рис. 2. Средние ранги инструментальных ценностей будущих педагогов Fig. 2. Average ranks of instrumental values of future teachers

будущие педагоги должны проявлять альтруизм в своей деятельности.

Гедонистические жизненные смыслы направлены на потребность получать удовольствие от жизни и ощущать себя счастливым человеком. Касаемо данной выборки, следует отметить, что респонденты не испытывают необходимости в сиюминутных удовольствиях, при этом настроены на решение возникающих жизненных проблем.

Коммуникативные жизненные смыслы отражают потребность в общении с другими людьми, причастности к их жизни. В данной выборке эти жизненные смыслы занимают одну из замыкающих позиций, что противоречит педагогической деятельности, когда необходимо постоянно контактировать с другими людьми: коллегами, учениками и их родителями.

Когнитивные жизненные смыслы указывают на стремление человека познавать жизнь, искать смысл и причины происходящего. Несмотря на высокие показатели по методике «Тест смысложизненных ориентации» Д.А. Леонтьева, когнитивные жизненные смыслы занимают предпоследнее место в рейтинге респондентов.

Экологические жизненные смыслы занимают последнее место в категории смыслов, что при современном состоянии экологических проблем требует пристального внимания. Очень важно формирование экологических ценностей у будущих педагогов, так как педагоги должны сами обладать определенной системой ценностей, чтобы в дальнейшем прививать их своим ученикам.

Проведение факторного анализа было направлено на раскрытие, уточнение и описание структуры взаимосвязи ценностных и смысложизненных ориентаций. В результате проведенных расчетов обнаружено четыре фактора, нагружаемых исследуемыми переменными, которые в совокупности объясняют 59,1 % дисперсии.

Первый фактор объясняет 27,9 % доли общей дисперсии и представлен переменными, на положительном полюсе имеющими значимые нагрузки: осмысленность жизни (0,98), процесс жизни (0,83), локус контроля – Я (0,82), локус контроля – Жизнь (0,76), результативность жизни (0,75), цель жизни (0,74). Выявленная особенность подчеркивает важность осмысленности жизни и наличия четких жизненных целей и эмоциональной насыщенности жизни в структуре ценностносмысловых установок будущих педагогов.

Второй фактор объясняет 13,1 % доли общей дисперсии и представлен переменными: любовь (0,73), здоровье (0,66), счастливая семейная жизнь (0,65), воспитанность (0,50). Данный фактор объединил в себе наиболее важные для респондентов ценности.

Третий фактор объясняет 10,0 % доли общей дисперсии и представлен переменными: честность (0,73), самореализация (0,65), воспитанность (-0,53).

Четвертый фактор объясняет 8,1 % доли общей дисперсии и представлен переменными, на положительном полюсе имеющими значимые нагрузки: экзистенциальные смыслы (0,67) и образованность (0,51). Достаточно выраженная нагрузка (–0,48) семейных жизненных смыслов позволяет подтвердить обратно пропорциональное направление взаимосвязи между ценностно-смысловыми установками профессиональной и личной жизни будущих педагогов.

Таким образом, в структуре взаимосвязей ценностно-смысловых установок будущих учителей выявлено четыре фактора, характеризующих умение студентов формулировать свои личностные смыслы, соотносить их с интересами общества и будущей профессией.

Обсуждение результатов исследования

Результаты проведенного эмпирического исследования демонстрируют особенности структуры ценностно-смысловых установок у будущих педагогов. Так, по результатам исследования смысложизненных ориентаций мы можем судить о том, что респонденты видят в своей жизни цели, сам процесс жизни кажется им интересным. Высокие показатели по шкале «Локус контроля - Я» отражают уверенность будущих педагогов, самоконтроль и обладание достаточной свободой выбора.

Результаты исследования ценностных ориентаций показывают установку респондентов на личные ценности: «Здоровье», «Счастливая семейная жизнь», «Любовь», в то время как такие ценности, как «Познание», «Развитие», «Счастье других», необходимые в структуре установки к воспитательной деятельности, не являются особо значимыми. Среди инструментальных ценностей респонденты отдают предпочтение «Воспитанности», «Самоконтролю», «Образованности», что указывает на их ценностно- смысловую установку на профессиональную деятельность, однако в своей воспитательной деятельности будущий педагог должен обратить внимание на такие ценности, как «Чуткость» и «Терпимость».

Изучение категорий жизненных смыслов и их «удельного веса» подчеркнуло особенности ценностно-смысловых установок в юношеском возрасте. Так, если В.Э. Чудновский подчеркивал, что для подросткового возраста характерно преобладание коммуникативных смыслов (Чудновский, 2015), то уже лицами юношеского возраста в категории смыслов семейным смыслам отведена наивысшая позиция. Замыкающую позицию занимают когнитивные и экологические смыслы, что указывает на то, что респонденты не придают им должной значимости, однако они являются важными в их будущей воспитательной деятельности, особенно при современном состоянии экологических проблем.

«Процесс жизни» в факторной структуре будущих педагогов имеет большой вес, что говорит о том, что респонденты направлены на настоящее, т. е. обращенность в будущее, характерная для юношеского возраста, у них менее выражена.

В своей воспитательной деятельности будущие педагоги будут ориентироваться на формирование у своих учеников осознанного отношения к жизни, ценности семьи, здорового образа жизни и профессиональной самореализации.

Полученные в работе теоретические и эмпирические данные могут быть использованы в процессе реализации программ общего и профессионального образования.

Заключение

Ценностно-смысловые установки являются регуляторной структурой поведения и деятельности личности, глубинным образованием мотивационной сферы и проявляют в деятельности личностный смысл. Для данного исследования интерес составили будущие педагоги (студенты, обучающиеся в педагогическом вузе).

Образовательный процесс должен способствовать не только получению необходимых предметных знаний и умений, но и ценностно-смысловому развитию личности. Во время своего обучения в вузе будущие педагоги готовятся не только к предметным знаниям по выбранному направлению, но и к воспитательной деятельности. Особенность воспитательной деятельности заключается в том, что будущий педагог должен осознавать ее значимость для общества и страны в целом, так как именно педагог, обладая определенной системой ценностно-смысловых установок, формирует эти установки у молодого поколения.

Будущие педагоги осознают важность выбранной профессии, их ценностно-смысловые установки определяются осмысленностью жизни, ценностью семьи, честностью, образованностью и самореализацией в профессиональной деятельности.

Список литературы Особенности ценностно-смысловых установок к воспитательной деятельности у будущих педагогов

- Асмолов, А.Г. Деятельность и установка / А.Г. Асмолов. -М., 1979. - 150 с.

- Бондаревская, Е.В. Педагогическое образование - фундамент строительства будущего / Е.В. Бондаревская // Высшее образование в России. - 2014. - № 1. - С. 74-80.

- Запорожец, А. В. Психология действия / А.В. Запорожец. - М. : Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. - 736 с.

- Зорина, Е.С. Психологические основы смыслотехник как современных образовательных методов / Е. С. Зорина, А.А. Зеленов // Российский психологический журнал. - 2016. -Т. 13, № 1. - С. 76-84.

- Котляков, В.Ю. Методика «Система жизненных смыслов» / В.Ю. Котляков // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2013. - № 2-1 (54). - С. 148-153.

- Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2005. - 352 с.

- Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. - М.: Смысл, 2019. - 584 с.

- Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание / С.Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2012. -288 с.

- Олпорт, Г. Становление личности: Избранные труды / Г. Олпорт. - М. : Смысл, 2002. - 228 с.

- Узнадзе, Д.Н. Философия. Психология. Педагогика: наука о психической жизни / под ред. И.В. Имедадзе, Р.Т. Сакварелидзе.-М. : Смысл, 2014. - 367 с.

- Чудновский, В.Э. Педагогическая профессия в системе смысложизненных ориентаций учителя / В.Э. Чудновский // Современные проблемы смысла жизни и акме. - М.; Самара, 2002. - С. 177-185.

- Чудновский, В.Э. Смысл жизни: некоторые итоги и перспективы исследования/ В.Э. Чудновский // Психологический журнал. -2015. - Т. 36, № 1. - С. 5-19.

- Adler, A. The Science of Living / A. Adler. - Meredith Press, 2011. - 173 p.

- Frankl, V. Man's search for meaning / V. Frankl. - Beacon Press, 2006. - 184 р.

- Leontiev, D. Positive psychology in search for meaning / D. Leontiev. - New York: Routledge, 2015. - 134 p.

- Reker, G. Theoretical perspective, dimensions, and measurement of existential meaning // Exploring existential meaning / G. Reker, K. Chamberlain (Eds.). - Thousand Oaks (CA): Sage, 2000. - P. 39-55.

- Rokeach, M. The nature of human values / M. Rokeach. - New York: The Free Press, 1973. - 438 p.

- Jung, C.G. Psychological types: General Description of the Types / C.G. Jung. -CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018. -122 p.