Особенности ценностных ориентаций студенческой молодежи по отношению к семье, родине и современному обществу

Автор: Галынская Юлия Сергеевна, Коростелева Наталья Александровна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 5, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье освещаются результаты опроса младших студентов одного из вузов г. Новосибирска - СибУПК, проведенного в октябре-ноябре 2019 г., об их восприятии семьи, своей страны, отношении к вопросам сохранения семейной и государственной истории, общественной активности. Исследования показали двойственность отношения студентов к проблеме сохранения традиций: с одной стороны, большинство интересуются историей своей семьи и осознают необходимость передачи новым поколениям семейных традиций, с другой стороны, недостаточно осознают остроту проблемы сохранения истории страны. Большинство студентов имеют более свободное представление о семье, но в отношении трансформации института семьи доля традиционалистов растет. В вопросах сохранения своей истории респондентов, отстаивающих традиционные ценности больше, чем в отношении к институту семьи и брака.

Ценностные ориентации студентов, семья, патриотизм, сохранение исторической памяти, традиции, молодежь, воспитание, общество

Короткий адрес: https://sciup.org/149133510

IDR: 149133510 | УДК: 316.424-053.81 | DOI: 10.24158/spp.2020.5.6

Текст научной статьи Особенности ценностных ориентаций студенческой молодежи по отношению к семье, родине и современному обществу

Исследования различных аспектов в области ценностных ориентиров студенческой молодежи являются достаточно актуальными для понимания как социальных процессов в целом, так и для образовательной сферы в вопросах управления: построение программ профориентации и воспитательной деятельности в конкретной образовательной организации в работе со студенческим контингентом.

Сегодняшних российских студентов необходимо рассматривать как особую социальную группу, которая является своеобразным фундаментом для развития потенциала нашей страны. Кроме того, адекватная способность личности в студенческом возрасте оценивать и определять важные для себя жизненные ценности, служит залогом формирования зрелой нравственной позиции в будущем [1].

В нынешних условиях стремительно изменяющегося мира и ввиду обострившейся конфронтации ценностей стран западной и традиционной культуры, человек оказывается на нравственном перепутье с множеством моделей ценностного ориентирования и поведения. Важно, чтобы молодое поколение делало разумный выбор и научилось смотреть в будущее.

Так как в период студенчества происходит овладение будущей профессией, ценностные ориентации могут быть одним из важных условий социального управления для успешной самореализации личности в качестве субъекта профессиональной деятельности [2].

Кроме того, Ю.В. Степанова и И.А. Кодолова считают, что при выборе молодыми людьми будущей профессии большую роль играют не только конкретные осознаваемые мотивы, но и определенные личностные ценности. По мнению авторов, профессиональная жизнь человека представляет собой возможность удовлетворения его потребностей в общении, является основным средством финансового обеспечения, а в некоторых случаях и выступает на первый план в сфере семейной жизни индивида [3].

В современных исследованиях, проведенных Е.Ю. Бикметовым, С.В. Голиковым и С.А. Ли, раскрываются особенности формирования ценностных ориентаций студентов вуза в отношении профессиональной управленческой деятельности, делаются выводы о том, что в процессе социально-профессиональной социализации личности в период получения профессионального образования большую роль играют ценностные ориентации, которые актуализируются в сознании студенчества как будущего субъекта управления и оказывают значительное влияние на характер управленческой деятельности в вузе [4].

Г.И. Саганенко и А.Э. Гегер, исследуя жизненные ценности студентов в двух временных точках - 2005 и 2015 гг., пришли к выводу о том, что у студенческого контингента слабо выражены общегуманитарные и общественные ценности такие, как патриотизм, свобода и демократия [5].

Изучая динамику ценностных ориентаций студентов, П.Ю. Тазов пришел к заключению о том, что ценностное ядро современных студентов является достаточно стабильным и устойчивым личностным образованием, среди современных студентов возрастает популярность таких ценностей, как «самореализация», «приятное времяпрепровождение», «патриотизм», но в то же время теряют популярность такие ценности, как «гражданский долг», «мнение окружающих о себе» [6].

О.З. Кузнецова, проведя теоретический анализ понятия «ценностные ориентации» в студенчестве, пришла к выводам о том, что они позволяют определить вектор развития личности студентов и выполняют определенные функции управления в области контроля и регуляции деятельности и поведения студентов [7].

Целью проведенного исследования являлось изучение особенностей ценностных ориентаций студенческой молодежи семейных и гражданских ценностей на основе их отношения к таким понятиям, как «семья», «Родина», «патриотизм» и отслеживание динамики данных показателей в сравнении с результатами проведенного в 2002 году подобного исследования с участием студентов СибУПК.

Новизна исследования заключается в совместном анализе деформаций ценностного сознания молодежи в двух взаимосвязанных областях - семья и Родина, и распределении этих сфер по степени консерватизма и толерантности, а также рассмотрении ценностной деформации двух поколений студенческой молодежи.

Практическая значимость исследования заключается в определении уровня усвоенности студенческой молодежью фундаментальных ценностей семейной жизни и гражданственности, выявлении степени диффузии этих ценностей. Такая информация даст управленцам возможность разработать программу распространения научных знаний о семье, супружестве, деторождении, социализации детей, истории своей страны среди студентов, а также программу профилактики усвоения ложных ценностей.

Исследование проводилось с участием студентов 1–3 курсов Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) г. Новосибирска методом блиц-опроса и анкетирования. Опрошены 151 человек, из них 68 % - девушки, 32 % - молодые люди. Треть респондентов составили 18-летние первокурсники. Остальные же возрасты представлены так: 17-летние составляют 16 %, 19-летние - 19 %, 20-летние - 20 %, старше 20 лет - 11 % опрошенных.

Проведенный нами перед анкетированием блиц-опрос рисует однозначную картину. На рядовые вопросы об отношении к семье, браку, поступкам, осуждаемым обществом, планах и намерениях на будущее, подавляющее большинство студентов затруднились ответить. Большая часть ответов изменялась и оставалась неопределенной. Лишь небольшая часть юношей и девушек продемонстрировали наличие твердых убеждений и взглядов, что проявлялось в быстрых и уверенных ответах.

В соответствии с целью исследования разработана анкета, включающая в себя несколько тематических блоков. Анкетирование всех студентов носило сугубо анонимный характер, чтобы получить более достоверные результаты и снизить количество социально-одобряемых ответов со стороны студентов. Данные, полученные после обработки анкет, лишь подтверждают отсутствие у молодого поколения четкого понимания значения семьи, Родины и общества. Более трети опрошенных студентов безразличны к целому ряду острых вопросов, связанных с семьей, Родиной и историей своей страны. А ведь Родина берет свое начало в семье.

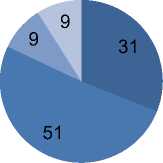

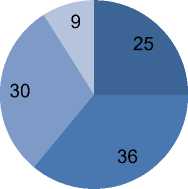

Так, однозначную оценку свободному браку, незарегистрированному сожительству, институту семьи и брака, патриотическому воспитанию молодежи не могут дать свыше 30 % опрошенных. Сожительство без регистрации не осуждается более чем половиной (рис. 1).

Безразлично Не осуждают Одобряют Категорически против

Рисунок 1 - Отношение студентов к свободному браку, %

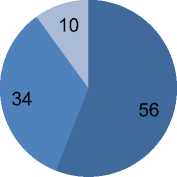

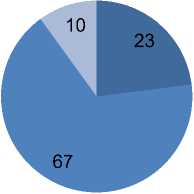

Однако число прямых сторонников и противников пробных браков оказалось не столь высоким. Одобряют и поддерживают – 9 %. Люди, выступающие категорически против свободных браков, составляют также 9 %. Но при этом следует отметить, что более трети опрошенных считают для себя неприемлемой практику внебрачного сожительства (рис. 2).

Допускаю Нет Имею опыт

Рисунок 2 - Допустимость студентами сожительства лично для себя, %

Причина допустимости свободного брака лежит в искажении и ослаблении роли института семьи и брака. 47 % респондентов считают, что сожители – семья, 24 % знают и уверены в необходимости регистрации супружеского союза, а 28 % так и не смогли определиться.

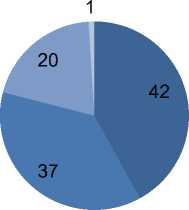

Отчасти такой подход к пониманию традиционных форм сосуществования обусловлен веянием ценностей стран Запада, выраженных в основном в терпимости и поддержании гендерной независимости. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе опроса: однополые браки не осуждают 42 % респондентов, 20 % считают, что человеку необходимо предоставить право быть другим (рис. 3). Критическое отношение к однополому союзу поддерживают 37 %.

Не осуждаю Резко отрицательно Поддерживаю право на свободный выбор Отказ от ответа

Рисунок 3 - Отношение студентов к однополым бракам, %

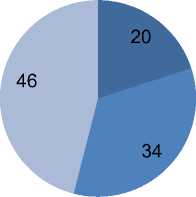

Однако заменить роль отца и матери на роли «Родитель-1» и «Родитель-2» не согласны 80 %, из которых практически половина опрошенных (46 %) понимают, что это приведет к разложению традиционных представлений о семье, а больше трети молодых людей (34 %) осознают, что ребенок в такой семье не сможет успешно пройти ролевое самоопределение. Пятая часть респондентов (20 %) принципиально считают, что дети в такой семье останутся гендерно независимыми (рис. 4).

Положительно Отрицательно Резко отрицательно

Рисунок 4 - Отношение студентов к унификации роли матери и отца, %

Таким образом, исследование выявило двоякую позицию опрошенных в нравственном отношении к семье. Отторжения однополого союза не наблюдается, но унификация роли матери и отца большинством студенческой молодежи резко отрицается. Полученные данные подтверждают, что в повседневной жизни молодежь не задумывается о действительно важных вещах, не обладает достаточной ответственностью в основном по причине незнания. Эти выводы совпадают с результатами опроса студентов СибУПК, который был проведен в 2002 году [8].

Студенты начинают критически осмысливать происходящие в общественном сознании ценностные изменения только тогда, когда они сталкиваются с прямыми последствиями своего выбора, не рассматриваемыми в повседневной практике. Следует также отметить, что, несмотря на значительную долю «толерантных», имеющих свободное от давления традиций представление о семье, доля молодых респондентов, отстаивающих традиционные ценности, увеличивается по мере продвижения от вопросов о пробных браках (34 %) к вопросам об однополых союзах (37 %) и воспитании детей в таких «семейных группах» (80 %).

Исследования показали двойственность отношения студентов к проблеме сохранения традиций: с одной стороны, большинство (95 %) интересуются историей своей семьи (почти треть – глубоко) и осознают необходимость передачи новым поколениям семейных традиций (73 %). С другой стороны, молодежь недостаточно осознает остроту проблемы сохранения истории страны. Так, участвуют в акции «Бессмертный полк» больше половины опрошенных (60 %). Практически равные доли респондентов, которые отрицательно относятся к процессам переписывания истории и к сносу памятников советским солдатам в странах, освобожденных ими от фашизма, а также связывают свои жизненные перспективы с родной страной (рис. 5–6).

Знаю, не интересно Знаю, задевает Знаю, но ничего не поделать Не знаю

Рисунок 5 - Отношение студентов к проблеме сохранения исторической памяти, %

Толерантное Резко отрицательное Безразличное

Рисунок 6 - Отношение к сносу памятников советским солдатам в странах, освобожденных ими от фашизма, %

При этом респонденты испытывали трудности при ответе на вопрос о необходимости воссоздания системы патриотического воспитания в нашей стране. Следовательно, традиционалистов в вопросах сохранения своей истории больше, чем в отношении к институту семьи и брака. Но и здесь наблюдается парадоксальность ответов, свидетельствующая о недостаточной осознанности молодежью рассмотренных проблем. Взгляды студентов в отношении семьи характеризуются большей неустойчивостью и неопределенностью, чем в отношении к своей стране и ее истории, что можно объяснить сформированностью таких взглядов в собственной неблагополучной семье, влиянием современных источников массовой информации и нахождением молодых людей только на стадии проектирования собственной семьи.

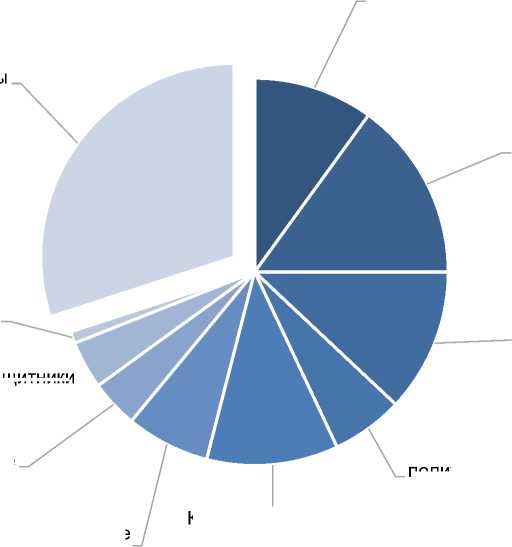

Подавляющая часть студентов отдает предпочтение развлекательному досугу – клубы по интересам, КВН, танцевальные и музыкальные группы. Треть студентов остаются не включенными ни в какие молодежные общественные организации (рис. 7), а люди, действительно отстаивающие какие-либо интересы, составляют самую малую часть (15 %).

зоо и экозащитники 4

студенческие отряды 10

не заняты 30

религиозные группы, общины 1

военнопатриотические объединения 4

клубы по интересам (спорт, туризм, авто) 15

студенческий актив 12

КВН, музыкальные и танцевальные группы 11

политические движения 6

неформальные движения (панки, рокеры, скейтеры и т. д.) 7

Таким образом, источником ценностной диффузии может служить недостаточная общественная активность и вовлеченность студентов в деятельность молодежных организаций, занимающихся решением значимых социальных проблем.

По сравнению с 2002 г., произошел огромный скачок в представлениях студенческой молодежи о нормальной семье. В 2002 г. в аналогичном исследовании не ставился вопрос об однополых союзах. Деформация образа семьи выражалась в широкой распространенности и поддержке пробных браков. Исследование, проведенное в 2019 г., показало, что взгляды, разделяемые молодежью в сфере семейного строительства, сейчас еще более толерантны и свободны от различных условностей и ограничений.

Причины еще больших ценностных деформаций современных студентов по отношению к семье заключаются в полной неосведомленности студентов в области научных основ конструктивного семейного строительства, обусловленной более широкой распространенностью псевдонаучной информации. Источником их убеждений в области создания семьи служат YouTube, мессенджеры, но никак не научная литература и не официальные СМИ. Это можно объяснить в целом маргинальностью данной социальной группы, подверженностью ее влиянию недобросовестных СМИ, слабым уровнем критического мышления и отсутствием личного опыта создания семьи и воспитания детей, сфокусированностью на задаче общения и личностного развития.

Управленцам в сфере молодежной политики необходимо понимать, что такие ценности приводят к формированию у целого поколения неконструктивных жизненных целей и устремлений на пути формирования здоровой благополучной семьи и здорового социума. Необходима демифологизация семейной сферы жизнедеятельности, повышение степени включенности ее проблем в повестку публичных дискуссий, популяризация научных знаний о семье среди молодежи. Студенческая молодежь – главный субъект в области будущего семейного и государственного строительства и от того, насколько оно будет эффективным, зависит и личностное, и государственное благополучие.

С другой стороны, исследование показало, что традиционный образ семьи как союза разнополых родителей, воспитывающих детей, достаточно устойчив у современных студентов, как и осознание необходимости сохранения традиций как на уровне своей семьи, так и на уровне своей страны. Это дает возможность кураторам, лидерам молодежного самоуправления, ответственным по воспитательной работе проводить работу по коррекции образа семьи и Родины в сознании студентов.

На наш взгляд, сотрудникам университета, занимающимся воспитательной, научно-исследовательской и учебной деятельностью с молодежью, необходимо нахождение эффективных форм работы со студентами по формированию психологически здорового образа своей страны, института семьи и брака как источника личностного и профессионального развития человека, корректировке гражданской позиции и жизненных установок в области семейного строительства, развенчанию мифов о нормальности противоестественных форм половых отношений и семейных практик с помощью распространения научных знаний.

Ссылки:

Редактор: Шейхетова Ирина Александровна Переводчик: Бирюкова Полина Сергеевна

Список литературы Особенности ценностных ориентаций студенческой молодежи по отношению к семье, родине и современному обществу

- Мартыненко О.О., Коротина О.А. Ценностные ориентации студенческой молодежи // Высшее образование в России. М., 2016. № 8-9 (204). С. 22-29

- Бильданова В.Р., Гришанина Э.Д. Профессиональные ценностные ориентации студентов // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 6-1. С. 79-79

- Степанова Ю.В., Кодолова И.А. Ценностные ориентации студентов экономических специальностей // Казанский экономический вестник. Казань, 2016. № 1 (21). С. 76-80

- Бикметов Е.Ю., Голиков С.В., Ли С.А. Формирование ценностных ориентаций студентов вуза в отношении профессиональной управленческой деятельности // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. Пермь, 2016. № 3. С. 49-59

- Саганенко Г.И., Гегер А.Э. Cравнение ценностных ориентаций студентов на интервале в 10 лет: вопросы методологии и результаты // Высшее образование в России. М., 2016. № 12. С. 22-33

- Тазов П.Ю. Динамика ценностных ориентаций студентов ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" в 2001-2018 гг. // Вестник университета. М., 2019. № 7. С. 178-186. DOI: 10.26425/1816-4277-2019-7-178-186

- Кузнецова О.З. Ценностные ориентации студентов Омского государственного аграрного университета // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. Омск, 2018. № 5. С. 14

- Зайченко Е. Сожительство и пробные браки // Современные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: Сборник тезисов докладов Новосибирской межвузовской научной студенческой конференции. Новосибирск, 2002. С. 11