Особенности чрескостного остеосинтеза при замещении пострезекционных дефектов трубчатых костей кисти

Автор: Борзунов Дмитрий Юрьевич, Моховиков Денис Сергеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

Обобщен опыт замещения свободными аутотрансплантатами пострезекционных дефектов, сформированных по поводу опухолевых и опухолеподобных заболеваний трубчатых костей кисти у 19 пациентов. В зависимости от клинико-рентгенологической семиотики поражения коротких трубчатых костей кисти применялась сегментарная и внутрикостная резекция очагов деструкции с фиксацией отломков и трансплантатов мини-аппаратом Илизарова. Предложенные компоновки мини-аппаратов позволяли сохранить функцию смежных суставов на этапе чрескостного остеосинтеза, не ограничивая социальную, а в ряде случаев и трудовую адаптацию на этапах лечебно-реабилитационного процесса.

Энхондрома, аутотрансплантат, пострезекционный дефект, мини-аппарат илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142121200

IDR: 142121200 | УДК: 616.717.9-001.5-089.227.844

Текст научной статьи Особенности чрескостного остеосинтеза при замещении пострезекционных дефектов трубчатых костей кисти

Традиционно проблема лечения заболеваний кисти вызывает повышенный интерес у многих хирургов. В первую очередь, это обусловлено высокими функциональными требованиями, предъявляемыми к кисти как в профессиональной, так и в повседневной деятельности человека.

Кисть человека, составляя около 2,1 % от общей площади тела человека, имеет сложное строение и выполняет тонкие, важные функции. Многообразие тканевых структур в пределах кисти обеспечивает возможность возникновения самых различных новообразований. В структуре общей патологии кисти на долю опухолевых и опухолеподобных поражений приходится 3,55,2 % клинических наблюдений [2]. Среди опухолей кисти преобладают мягкотканные -76,1 %, на долю костно-хрящевых новообразований приходится до 22,9 % случаев, злокачественные новообразования встречаются в 0,94 % клинических ситуаций [1]. Из всех видов костных опухолей чаще всего поражают короткие трубчатые кости кисти энхондромы (70 %), при этом наиболее частой локализацией деструктивного процесса являются проксимальные фаланги IV, V пальцев [8].

Реабилитация больных с опухолями и опухо- леподобными поражениями костей кисти представляет особые трудности. Это связано с тем, что способы лечения, кроме оперативных, не эффективны, а удаление опухолевых очагов в пределах здоровых тканей предусматривает необходимость ликвидации пострезекционного костного дефекта и последующего восстановления функции кисти [4]. Сформированные пострезекционные костные дефекты встречаются у 26,4 % пациентов, имеющих первичные поражения костной ткани коротких трубчатых костей доброкачественными опухолями и опухолеподобным процессом [1]. Поиск способов замещения пострезекционных дефектов костной ткани является актуальной проблемой современной реконструктивно-восстановительной хирургии [3].

В настоящее время в реконструктивновосстановительной хирургии отдается предпочтение следующим видам оперативных вмешательств: резекции очага поражения в пределах здоровой ткани (сегментарная резекция, краевая резекция, внутрикостная резекция) и замещение сформированного пострезекционного дефекта кортикально-губчатыми аутотрансплантатами [7]. Ряд исследователей предпочитает использовать имплантаты на основе гидроксиапатитов для замещения пострезекционных дефектов трубчатых костей [5, 8, 9, 10].

Дискутабельным остается вопрос выбора способа фиксации костных фрагментов в послеоперационном периоде. Распространенными методами фиксации сегментов кисти являются гипсовая повязка и интрамедуллярный остеосинтез спицей. Однако применение указанных выше методов фиксации неизбежно ведет к возникновению стойких контрактур суставов кисти, а как следствие - к ухудшению качества жизни пациентов. Это обстоятельство обусловливает длительные сроки социально-трудовой реабилитации данной категории больных. Очевидно, что адекватный выбор варианта фиксации костных фрагментов кисти является важнейшим звеном хирургического лечения пациентов с опухолевыми и опухолеподобными поражениями трубчатых костей кисти.

Целью данного исследования явилось обоснование способов чрескостного остеосинтеза при лечении пациентов с доброкачественными опухолями и опухолеподобными поражениями трубчатых костей кисти, обеспечивающих замещение пострезекционного дефекта, восстановление целостности кости, раннюю функциональную реабилитацию пациента.

Работа выполнена с применением клинического, рентгенологического, морфологического методов исследования и математического анализа.

Мы располагаем опытом лечения 19 больных в возрасте от 11 до 63 лет: 10 мужчин и 9 женщин с хондромами коротких трубчатых костей кисти.

У всех пациентов клиникорентгенологический диагноз был верифицирован гистологически. Очаг деструкции был представлен истонченной кортикальной пластинкой, граничащей с полупрозрачным гиалиновым хрящом. Микроскопически опухолевая ткань была представлена атипичным гиалиновым хрящом с неправильным и беспорядочным распределением хондроцитов в основном веществе. Отмечался умеренный полиморфизм клеток с преобладанием одноядерных клеток с крупными ядрами (рис. 1).

Рис. 1 Парафиновый срез энхондромы проксимальной фаланги, окраска по Ван-Гизону, увеличение – 200

Большинство обследованных пациентов начало заболевания связывало с травмой, чаще всего незначительной. У пяти больных (1 женщина и 4 мужчины) опухолевый процесс осложнился патологическим переломом, локализованным в зоне очага хондромы. До обращения в РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова все больные получали только консервативное лечение (обезболивание, фиксация гипсовой лонгетой или шиной).

В зависимости от рентген-анатомических вариантов поражения трубчатых костей кисти, выполнялись следующие виды резекции:

внутрикостная резекция - 12 больных;

сегментарная резекция с сохранением хондральной пластинки смежного сустава - 5 больных;

сегментарная резекция трубчатой кости со смежным суставом - 2 больных.

Величина пострезекционных дефектов составляла от 1,0 до 4,5 см (33-70 % от величины контралатеральной кости).

Для возмещения сформированного дефекта использовался свободный аутотрансплантат кортикальной пластины большеберцовой (13) и гребня подвздошной костей (5). В одном случае использовался трансплантат, забранный из метафиза лучевой кости.

В первой группе пациентов после выполнения внутрикостной резекции свободный аутотрансплантат погружали в сформированный дефект. Пораженную кость, трансплантат и фалангу, смежную с пораженным метафизом фиксировали мини-аппаратом Илизарова. Данная компоновка аппарата позволяла осуществлять дозированную компрессию между реплантатом и материнским ложем перемещением промежуточного узла мини-фиксатора. Одновременно осуществляли дозированное растяжение суставной щели (пястнофалангового или межфалангового) в пределах 2-3 мм для профилактики им-мобилизационной контрактуры1. У одного пациента, при осложненном патологическим переломом течении заболевания, одновременно в одном узле мини-аппарата трансоссально фиксировали отломок и внутрикостно расположенный аутотрансплантат2. Данная компоновка аппарата позволяла осуществлять адекватную фиксацию аутотрансплантата и дозированную компрессию на стыке отломков. При выполнении внутрикостной резекции перед коаптацией трансплантата сформированную костную полость обрабатывали этиловым спиртом (экспозиция 3 минуты) и коагулировали.

Свободный аутотрансплантат коаптировался в отломок и суставную поверхность смежной кости (третья группа) или в отломки кости с сохраненными хондральными пластинками (вторая группа).

Трансплантат, дистальный и проксимальный отломки фиксировались мини-аппаратом Или-зарова3. Компоновка аппарата позволяла осуществлять жесткую фиксацию и поддерживающую компрессию на стыке отломков кости и трансплантата весь послеоперационный период.

У одного пациента после внутрикостной резекции энхондромы была выполнена остеотомия пораженной кости через очаг деструкции перед коаптацией костного аутотрансплантата, остеосинтез мини-аппаратом Илизарова, что позволило осуществлять поддерживающую компрессию на стыках трансплантата и костных фрагментов.4

Фиксация в аппарате при внутрикостной резекции продолжалась от 44 до 108 дней (65,6 14,9), при сегментарной – от 62 до113 дней (87,6 12,5). Ранний послеоперационный период исследуемой группы пациентов протекал без осложнений. Послеоперационные раны зажили первичным натяжением, швы снимались на 10-14-е сутки после чрескостного остеосинтеза. Часть больных (8 человек) после заживления послеоперационных ран находились на амбулаторном лечении в поликлинике РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова, продолжая свою трудовую деятельность. После демонтажа аппарата и удаления спиц у всех пациентов было достигнуто костное сращение трансплантата и реципиентного ложа, полное (100 %) замещение пострезекционного костного дефекта трубчатой кости.

По окончании фиксации в аппарате у пациентов, перенесших сегментарную резекцию очага деструкции со смежным суставом (два наблюдения), отмечалось ограничение амплитуды активных движений в смежных суставах до 35-40о. В меньшей степени страдала функция суставов у больных, которым была выполнена внутрикостная резекция опухолей (двенадцать случаев); активные движения в межфаланговых и пястно-фаланговых суставах были сохранены в объеме 60-90о.

Оценивая исходы лечения всех пациентов, отмечены хорошие (10 наблюдений) и удовлетворительные (9 наблюдений) результаты. Неудовлетворительных результатов не было. Хорошими результатами считались те, когда в отдаленном периоде у пролеченных пациентов не наблюда- лось рецидивов опухолей, отсутствовали ортопедические изъяны, больные возвращались к своей привычной жизни. Удовлетворительными результатами называли те, когда в результате проведенного лечения возникали укорочения сегментов конечностей, деформации, контрактуры суставов кисти, анкилозы суставов. Мы считаем, что в категорию неудовлетворительных результатов следует относить гнойные воспаления, приведшие к удалению трансплантата, своевременно не диагностированные рецидивы опухоли, ампутации, выполненные при возникновении стойких трофических расстройств сегмента. Результаты лечения отслежены в сроки от 6 месяцев до 13 лет.

Для иллюстрации эффективности применения вышеизложенных методик приводим следующие клинические примеры.

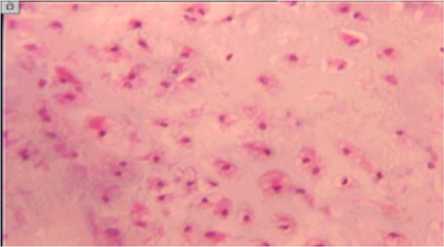

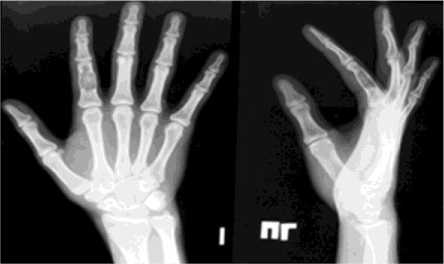

Больной П., 20 лет, поступил в клинику Центра с диагнозом: энхондрома проксимальной фаланги II пальца правой кисти. Из анамнеза: в течение двух лет беспокоили периодические боли во II пальце правой кисти, лечения не получал. При поступлении: проксимальная фаланга II пальца утолщена, при пальпации умеренно болезненна. На рентгенограммах: булавовидное вздутие диафиза проксимальной фаланги II пальца - 2,0 см, кортикальный слой истончен, фрагментирован (рис. 2). В клинике Центра выполнена операция: внутрикостная резекция опухоли проксимальной фаланги II пальца правой кисти, остеотомия проксимальной фаланги через очаг деструкции. Костная аутопластика дефекта трансплантатом из крыла подвздошной кости, остеосинтез проксимальной фаланги II пальца мини-аппаратом Илизарова. Размер пострезекционного дефекта составил 2,5 см (рис. 3). На стыке трансплантата с костными фрагментами фаланги поддерживалась компрессия. Срок фиксации в аппарате составил 70 дней. Достигнута консолидация, аппарат демонтирован. На рентгенограмме: пострезекционный дефект замещен, признаки консолидации (рис. 4). Через 6 месяцев результат сохраняется. На контрольных рентгенограммах определяется завершение органотипической перестройки аутотрансплантата. Ограничения движений нет. Больной продолжил обучение в ВУЗе.

Рис. 2. Рентгенограммы кисти больного П. до лечения

Рис. 3. Рентгенограммы кисти больного П. в процессе фиксации в аппарате

Рис. 4. Рентгенограммы кисти больного П. после лечения

Больная В., 35 лет, поступила в клинику Центра с диагнозом: хондрома средней фаланги IV пальца левой кисти. Из анамнеза: отмечает травму (ушиб) левой кисти, срок с момента травмы не уточняет. Беспокоят боли в IV пальце левой кисти. При поступлении: отек, болезненное утолщение средней фаланги IV пальца левой кисти. На рентгенограмме: признаки энхон-дромы средней фаланги, вздутие, истончение кортикальной пластинки (рис. 5, а). В клинике Центра выполнена операция: сегментарная резекция средней фаланги IV пальца левой кисти, костная аутопластика свободным трансплантатом из гребня левой большеберцовой кости, остеосинтез IV луча мини-аппаратом Илизарова. Пострезекционный дефект составил 1,5 см (рис. 5, б). Поддерживающая компрессия, фиксация в аппарате - 90 дней. Аппарат демонтирован, спицы удалены, достигнуто сращение. На рентгенограмме признаки консолидации костных фрагментов (рис. 5, в). Через 7 месяцев достигнутый ранее результат сохраняется. На контрольных рентгенограммах признаки незавершенной органотипической перестройки аутотрансплантата. Движения в суставах IV пальца: пястно-фаланговом 0о-0о-90о, дистальном межфаланговом 0о-0о-60о. Больная продолжает работать по специальности.

а

б

в

Рис. 5. Рентгенограммы кисти больной В.: а - до лечения; б - во время фиксации в аппарате; в - после лечения

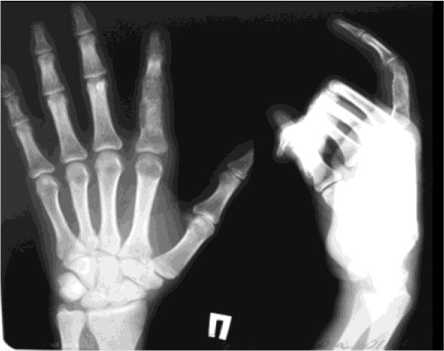

Больная С., 45 лет, поступила в клинику Центра с диагнозом энхондрома IV пястной кости правой кисти. Из анамнеза: 4 года назад – перелом IV пястной кости, иммобилизация гипсовой повязкой в течение месяца, достигнута консолидация. Спустя 8 лет появились боли в правой кисти. При поступлении: утолщение IV пястной кости, пальпаторно – боль. Рентгенологически определялось булавовидное вздутие IV пястной кости на протяжении 3,5 см (рис. 6). В клинике Центра выполнена операция сегментарная резекция IV пястной кости на протяжении 4 см, аутопластика дефекта трансплантатом из гребня большеберцовой кости. Остеосинтез IV луча правой кисти мини-фиксатором Илизарова (рис. 7). На стыке трансплантата с фрагментом IV пястной кости и основной фалангой IV пальца поддерживалась компрессия. Фиксация аппаратом - 70 дней. Достигнута кон- солидация. Аппарат демонтирован, спицы удалены. Через 1 год результат лечения сохраняется. Структура трансплантата уплотнилась (рис. 8). Движения в IV пястнофаланговом суставе резко ограничены.

Рис. 6. Рентгенограммы кисти больной С. до лечения

Рис. 7. Рентгенограммы кисти больной С. во время фиксации в аппарате

Рис. 8. Рентгенограммы кисти больной С. после лечения

ВЫВОДЫ

Таким образом, несмотря на наш скромный опыт реконструкции трубчатых костей кисти с использованием свободных аутотрансплантатов в условиях чрескостного остеосинтеза, можно сделать ряд предварительных выводов. Замещение дефектов коротких трубчатых костей аутотрансплантатами с использованием чрескостно-го остеосинтеза обеспечивает возможность амбулаторного лечения данной категории пациентов и сохранение социальной и трудовой реабилитации на этапе лечения. Использование для остеосинтеза мини-фиксатора Илизарова обеспечивает жесткую и управляемую фиксацию отломков и трансплантата. Создание и поддержание дозированной компрессии на стыке обеспечивает консолидацию перелома и приращение реплантата к принимающему ложу. Конструктивные особенности аппарата Илизарова позволяют приступить к ранней функциональной нагрузке. Учитывая суб- и тотальный характер пострезекционных дефектов можно говорить о сравнительно небольших сроках остеосинтеза, обеспечивающих восстановление целостности кости за 2-3 месяца. Использование предложенных технологий остеосинтеза и аппаратов внешней фиксации гарантирует полноценную социальную и трудовую реабилитацию пациента на этапе чрескостного остеосинтеза не дожидаясь костного сращения и полноценной органотипической перестройки трансплантата.

Вместе с тем, одним из существенных недостатков свободной аутотрансплантации является длительная органотипическая перестройка реплантатов, связанная с неполноценной реваскуляризацией восстановленной костной ткани, что вполне согласуется с основными литературными данными [3, 10, 11]. По нашим наблюдениям, органотипическая перестройка аутотрансплантатов продолжалась до 1,5-2 лет, особенно длительный процесс ремоделирования претерпевали трансплантаты из компактного слоя большеберцовой кости.