Особенности диагностики и лечения перелома позвоночника при болезни Бехтерева. Клинический случай

Автор: Потапов В.Э., Горбунов А.В., Ларионов С.Н., Животенко А.П., Скляренко О.В.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 4 т.14, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Длительное течение аутоиммунного воспалительного процесса при болезни Бехтерева сопровождается обызвествлением связок позвоночного столба, поражением рёберно-позвоночных и дугоотросчатых суставов, их анкилозированием, что в конечном итоге приводит к снижению опороспособности позвоночника, в результате чего даже незначительная травма может привести к перелому. Переломы позвоночника при анкилозирующем спондилите зачастую имеют нестабильный характер и высокий риск повреждения спинного мозга. Основными методами диагностики нестабильности позвоночника при болезни Бехтерева являются мультиспиральная компьютерная и магнитно-резонансная томография, так как информативность обзорной рентгенографии невысока. Раннее хирургическое лечение является методом выбора для нестабильных переломов при анкилозирующем спондилите, несмотря на коморбидную патологию и возраст, которые значительно отягощают прогноз. Описание клинического случая. Пациент К., 1969 года рождения, получил травму в результате падения на спину с высоты 2 метров. При мультиспиральной компьютерной томографии грудопоясничного отдела позвоночника выявлен перелом ThXII-LI позвонков, разрыв передней продольной связки, нестабильность позвоночно-двигательного сегмента ThXII-LI. Выставлен диагноз: «Закрытая неосложнённая травма грудопоясничного отдела позвоночника. Нестабильный компрессионный перелом ThXII, LI позвонков I степени с повреждением заднего опорного комплекса на фоне анкилозирующего спондилоартрита (болезнь Бехтерева). Кифотическая деформация грудопоясничного отдела позвоночника I степени. Синдром вертеброгенной люмбоишиалгии с двух сторон. Выраженный стойкий болевой и мышечно-тонический синдромы». Проведено оперативное лечение с коррекцией деформации позвоночника и стабилизацией грудопоясничного отдела позвоночника с использованием системы транспедикулярной фиксации. Болевой вертеброгенный синдром и клинико-неврологические расстройства регрессировали. При контрольном исследовании через 6 месяцев выявлен состоявшийся спондилодез на уровне ThXII-LI.

Анкилозирующий спондилоартрит, диагностика, клинические проявления, перелом позвонка

Короткий адрес: https://sciup.org/143182288

IDR: 143182288 | DOI: 10.17816/clinpract321703

Текст научной статьи Особенности диагностики и лечения перелома позвоночника при болезни Бехтерева. Клинический случай

Потапов В.Э., Горбунов А.В., Ларионов С.Н., Животенко А.П., Скляренко О.В. Особенности диагностики и лечения перелома позвоночника при болезни Бехтерева. Клинический случай. Клиническая прак тика. 2023;14(4):108–115. doi:

Potapov VE, Gorbunov AV, Larionov SN, Zhivotenko AP, Sklyarenko OV. Some Features of the Diagnosis and Clinical Manifestations of Pathological Fractures of the Spine in Bekhterev's Disease (А Clinical Case). Journal of Clinical Practice. 2023;14(4):108–115. doi:

Submitted 28.03.2023 Revised 04.08.2023 Published online 30.12.2023

может явиться причиной перелома [1–3]. Нередко повреждение позвоночника длительное время остаётся недиагностированным. Особенности течения переломов позвоночника при анкилозирующем спондилоартрите связаны с отсутствием в анамнезе значимой травмы, наличием исходной деформации и структурных изменений позвоночного столба. По данным ряда публикаций, посвящённых исследованию патологии, частота выявления «бессимптомных» переломов позвоночника у больных с болезнью Бехтерева составляет от 5 до 15% [4, 5].

Трудности диагностики и, как следствие, несвоевременное распознавание травмы приводят к формированию ложного сустава в зоне перелома, что является причиной постоянного болевого синдрома. Сформированный костный конгломерат на протяжении нескольких позвоночно-двигательных сегментов либо всего позвоночного столба также затрудняет оценку рентгенологической картины травмы позвоночника при болезни Бехтерева.

В литературе обозначен ряд факторов, которые способствуют возникновению перелома на фоне анкилозирующего спондилоартрита. Из них основ-

ными причинами являются нарушение биомеханической функции позвоночника на фоне снижения минеральной плотности костной ткани [6]. У пациентов с травмой позвоночника на фоне болезни Бехтерева преобладают нестабильные переломы тел и суставных отростков позвонков. Линия перелома чаще пересекает межпозвонковый диск и пе- реходит на задние структуры позвоночного канала, что приводит к нестабильности позвоночно-двигательного сегмента с высоким риском повреждения спинного мозга, а на рентгенограммах выявляются первичные и вторичные смещения отломков.

Всё вышеизложенное должно учитываться при выборе метода лечения, целью которого являются стабилизация и формирование спондилодеза [7].

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

О пациенте

Пациент К., 1969 года рождения, госпитализирован в нейрохирургическое отделение ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» 29.11.2021 с жалобами на постоянные выраженные боли, иррадиирующие в крестцово-подвздошные сочленения, паховую область, а также дискомфорт в грудопоясничном и поясничном отделах позвоночника. Боли распространялись по задненаружной поверхности бёдер с обеих сторон; периодически возникали чувство «онемения» по задней поверхности бедра и голени слева, ограничение активных движений в поясничном отделе позвоночника.

Из анамнеза установлено, что травма получена 07.10.2021 в результате падения на спину с высоты 2 метров. Со слов пациента, сразу возникли резкие боли в области нижнегрудного отдела позвоночника с распространением в крестцовоподвздошную область и нижние конечности. Обратился в травмпункт по месту жительства. На обзорных рентгенограммах позвоночника (прямая и боковая проекции) травматических изменений не выявлено; отмечены усиление грудного кифоза, а также характерные для болезни Бехтерева изменения. Локально в области нижнегрудного отдела позвоночника определяется болезненность с умеренно выраженным отёком паравертебральных мягких тканей. Пациенту рекомендовано наблюдение травматолога, фиксация грудопоясничного отдела ортопедическим корсетом. В течение 3 недель пациент получал консервативную терапию, которая включала ограничительный режим, приём обезболивающих и противовоспалительных средств, физиопроцедуры. Со слов пациента, в вер- тикальном положении отмечал усиление боли в позвоночнике с иррадиацией в крестцовую область и нижние конечности. Фиксация поясничного отдела ортопедическим корсетом несколько уменьшала интенсивность боли в спине, однако полностью ее не купировала. Несмотря на проводимую терапию, продолжали беспокоить боли в нижнегрудном и по- ясничном отделах позвоночника, присоединились слабость и онемение в дистальных отделах левого бедра. Пациент заметил деформацию в поясничном отделе позвоночника, появилось ощущение усталости и ноющей боли в пояснице. Обратился в поликлинику ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии», назначено исследование методом мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) грудопоясничного отдела позвоночника, по результатам которого 29.11.2021 пациент госпитализирован в клинику.

Физикальная диагностика

Положение вынужденное — лежит с приподнятой верхней частью туловища. Грудопоясничный отдел позвоночника фиксирован ортопедическим корсетом. Повороты и наклоны после снятия корсета вызывают простреливающие боли в поясничном отделе позвоночника с иррадиацией в область таза, крестцово-подвздошных сочленений, далее в нижние конечности, больше слева.

Локальный статус. Визуально при осмотре грудопоясничного отдела позвоночника имеется вы-стояние остистых отростков ThXII, LI позвонков с формированием кифотической деформации. Пальпация и перкуссия болезненны, боль распространяется по боковой поверхности грудной клетки вдоль позвоночника книзу. Интенсивность болевого синдрома усиливается также при перемене положения тела и осевых нагрузках. Объём движений в поясничном отделе резко ограничен и болезнен, поясничный лордоз сглажен. Пальпаторно определяется напряжение паравертебральных мышц. Сухожильные рефлексы с верхних и нижних конечностей живые, симметричные, тонус мышц сохранён, тазовые функции не нарушены.

Лабораторная и инструментальная диагностика

Общий анализ крови: эритроциты 4,4 x 10 12 г/л; гемоглобин 133 г/л; лейкоциты 6,8 х 10 9 /л; нейтрофилы палочкоядерные 2, сегментоядерные 50; эозинофилы 1, базофилы 1, моноциты 6, лимфоциты 40, СОЭ 23 мм/ч.

слиническая 2c 23 п эакти ка Том 14 №4

Биохимический анализ крови: глюкоза 4,9 ммоль/л, общий белок 76,0 г/л, билирубин общий 9,2 мкмоль/л, прямой билирубин 3,9 мкмоль/л, непрямой билирубин 5 мкмоль/л, аланинаминотрансфераза 22,8, аспартатаминотрансфераза 19,9, С-реактивный белок (СРБ) 6,4 мг/л. Анализ крови на HLA B27 положительный.

Общий анализ мочи: цвет светло-жёлтый, удельный вес 1023, билирубин — нет, сахар — отрицательный, эпителий 0–1 в поле зрения, лейкоциты 1–2 в поле зрения.

Степень активности заболевания определялась с помощью индекса ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score): СРБ составил 1,8, что соответствует умеренной активности.

МСКТ-исследование грудопоясничного отдела позвоночника в положении пациента на спине. На томограммах позвонки имеют прямоугольную форму, обусловленную резорбцией углов; выявляется остеит передних углов тел позвонков; имеются вертикальные синдесмофиты наружных волокон фиброзного кольца, признаки диффузной остеопении. Выявлены разрыв передней продольной связки на уровне ThXII–LI позвонков, краевой перелом верхней замыкательной пластинки LI позвонка с продолжением линии перелома на суставные отростки ThXII–LI позвонков с формированием локальной деформации позвоночника на уровне перелома. Рентгенологически установлена нестабильность позвоночно-двигательного сегмента ThXII–LI (перелом трёх колонн) с формированием локальной деформации позвоночника на уровне перелома (рис. 1).

Ввиду нестабильного характера повреждения позвоночника, наличия стойкого вертеброгенно-го болевого синдрома, высокой вероятности развития неврологических нарушений, нарастания посттравматической деформации позвоночника пациенту рекомендовано декомпрессивно-стаби-лизирующее вмешательство на уровне ThXII–LI.

Предварительный диагноз

Закрытая неосложнённая травма грудопоясничного отдела позвоночника. Нестабильный компрессионный перелом тела ThXII, LI позвонков I степени с повреждением заднего опорного комплекса на фоне анкилозирующего спондилоартрита (болезнь Бехтерева). Кифотическая деформация грудопоясничного отдела позвоночника I степени. Синдром вертеброгенной люмбоишиалгии с двух сторон. Выраженный стойкий болевой и мышечно-тонический синдромы.

Сопутствующие заболевания. Гипертоническая болезнь II стадии. Контролируемая артериальная гипертензия. Факторы риска: мужской пол; возраст; отягощённая наследственность. Абдоминальное ожирение (объём талии более 95 см). Гипертрофия миокарда левого желудочка. Риск 3 (высокий). Целевое артериальное давление <130–139/<70–79 мм рт.ст. Хроническая сердечная недостаточность с фракцией выброса (67%) I степени. Функциональный класс I. МКБ-10: I10 Алиментарно-конституциональное ожирение I степени (индекс массы тела 30,3 кг/м2). МКБ-10: Е66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов.

Рис. 1. Предоперационная визуализация перелома с помощью мультиспиральной компьютерной томографии: а — 3D-реконструкция грудопоясничного отдела позвоночника; б — аксиальный, сагиттальный, фронтальный срез на уровне ThXII–LI (стрелкой указана линия перелома).

Fig. 1. Preoperative multispiral computed tomography visualization of the fracture: а — 3D-reconstruction of the thoracolumbar spine; б — axial, sagittal, frontal scan at the ThXII–LI level (the arrow indicates the fracture line).

Оперативное вмешательство

02.12.2021 проведено оперативное лечение: реконструкция позвоночного канала на уровне перелома ThXII–LI позвонков из заднего доступа; резекция оссифицированной жёлтой связки на уровне ThXII–LI с декомпрессией спинномозговых кореш- ков в латеральных отделах позвоночного канала; коррекция деформации позвоночника и стабилизация грудопоясничного отдела позвоночника на уровне ThXII–LI–LII с использованием системы транспедикулярной фиксации позвоночника.

Особое внимание было уделено положению пациента на операционном столе, за счёт изменения настроек стола под контролем электронно-оптического преобразователя достигнута частичная коррекция топографо-анатомических соотношений повреждённых сегментов позвоночника.

Интерламинарно в промежутке ThXII–LI с двух сторон проведён доступ в позвоночный канал. В задних отделах позвоночного столба определяется повреждение над- и межостистой связок, пальпаторно — патологическая подвижность на уровне ThXII–LI позвонков. С применением микрохирургической техники, оптического увеличения х5,5 произведена декомпрессия дурального мешка и спинномозговых корешков на уровне LI. Резецирована оссифицированная межостистая и жёлтая связки. Выполнены менингорадикулолиз, фораминотомия по ходу L1 корешков с обеих сторон. После этапов декомпрессии и реконструкции дуральный мешок на всём протяжении не имеет признаков сдавления жёлтой связкой, суставными фасетками; передаётся ликворная пульсация. Паравертебральные мышцы скелетированы с параллельных сторон до оснований поперечных отростков ThXII, LI, LII позвонков. С помощью костного шила в стан- дартных точках произведена подготовка каналов для введения транспедикулярных винтов в тела ThXII, LI, LII позвонков. Установлены моноаксиаль-ные транспедикулярные винты в тело ThXII (2 винта, размеры винтов 6,5x45) и полиаксиальные транспедикулярные винты в тела LI, LII (4 винта, размеры винтов 6,5x50) под контролем электронно-оптического преобразователя. Головки транспедикулярных винтов отрегулированы в соответствии с изгибом позвоночника. Продольные штанги смоделированы сообразно физиологическому кифозу позвоночника. Произведено крепление продольных штанг к винтам заглушками-фиксаторами. Объём интраоперационной кровопотери составил 100,0 мл. Рана послойно ушита наглухо. Узловые швы на кожу. Асептическая наклейка.

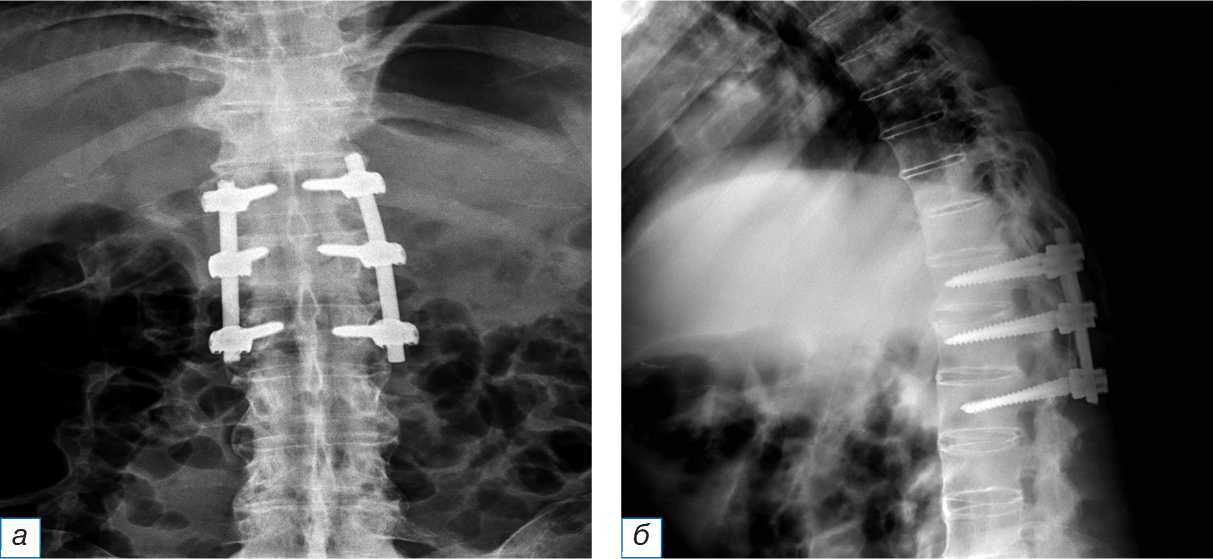

На контрольных рентгенограммах состояние металлоконструкции удовлетворительное (рис. 2).

Динамика и исходы

Послеоперационный период протекал благополучно. Болевой вертеброгенный синдром и клинико-неврологические расстройства регрессировали в течение 2 суток после оперативного лечения.

Рис. 2. Рентгенография грудопоясничного отдела. Транспедикулярная фиксация в тела ThXII, LI, LII позвонков: а — прямая проекция; б — боковая проекция.

Fig. 2. Radiography of the thoracolumbar region. Transpedicular fixation through the bodies of ThXII, LI, LII vertebrae: а — front projection; б — lateral projection.

Пациент активизирован на третьи сутки, грудопоясничный отдел позвоночника фиксирован ортопедическим корсетом. Внешняя иммобилизация осуществлялась в течение 4 месяцев. Трудоспособность восстановлена полностью. На контрольном осмотре спустя 6 месяцев после выписки пациент жалоб не предъявляет, работает по основной специальности, в социальной сфере реабилитирован. При МСКТ грудопоясничного отдела позвоночника определяется состоявшийся спондилодез на уровне ThXII–LI; стабильность опорных транспедикулярных винтовых элементов металлоконструкции удовлетворительная (рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

Анкилозирующий спондилоартроз — хроническое системное заболевание суставов и позвоночника — проявляется серонегативным полиартрозом, избыточным образованием костной ткани и окостенением связочного аппарата. Изменения связок характеризуются их уплотнением и окостенением, что закономерно сопровождается хроническим болевым синдромом, ограничением подвижности и ригидностью позвоночного столба. Травма, падение с высоты проявляются болью и рефлекторным напряжением мышц и связочного аппарата, малоподвижностью повреждённого позвоночно-двигательного сегмента. Другими словами, у пациентов с болезнью Бехтерева с фактом травмы позвоночника закономерно наличие дли- тельного болевого синдрома, а такие его характеристики, как интенсивность, окраска и иррадиация боли, не имеют специфической диагностической ценности. В этой связи возрастают требования к инструментальной диагностике.

На стандартных спондилограммах не всегда удаётся выявить перелом в связи с особенностями исходной патологии и изменением структуры позвоночника. В таких случаях раннее использование МСКТ и МРТ позволяет идентифицировать картину травматических изменений, проявляющихся разрывом оссифицированной передней продольной связки, переломом замыкательных пластинок, корней дуг и суставных отростков позвонков.

Лучевая диагностика травмы позвоночника у пациентов с болезнью Бехтерева должна основываться на принципах «не от простого к сложному», а на раннем использовании хоть и дорогостоящих, но наиболее информативных технологий. Травматические изменения позвоночника с повреждением опорных структур приводят к нестабильности позвоночно-двигательных сегментов и высокому риску отсроченного повреждения нервных корешков и спинного мозга.

Оперативное лечение переломов позвоночника у пациентов с болезнью Бехтерева индивидуальноориентированно и зависит как от общего состояния (возраст, тяжесть заболевания, коморбидные состояния), так и уровня и структуры поражения (шейный, грудной или поясничный отдел, одиноч-

Рис. 3. Мультиспиральная компьютерная томографическая визуализация после проведённого декомпрессивно-стабилизирующего хирургического вмешательства: а — 3D-реконструкция грудопоясничного отдела позвоночника c 6-винтовой транспедикулярной фиксацией; б — аксиальный, в — сагиттальный, г — фронтальный срезы на уровне ThXII–LI с 6-винтовой транспедикулярной фиксацией.

Fig. 3. Postoperative multispiral computed tomography visualization after the decompression-stabilizing surgical intervention of the spine: а — 3D reconstruction of the thoracolumbar spine with а 6-screw transpedicular fixation; б — axial, в — sagittal, г — frontal scan at the ThXII–LI level with а 6-screw transpedicular fixation of the spine.

kV ГА

ный или множественные переломы), стабильности позвоночно-двигательного сегмента, наличия смещения костных отломков и сдавления спинного мозга. Хирургическая стабилизация включает передний, задний или комбинированный спондилодез, при необходимости с применением ламинэктомии и различных методик остеотомии для коррекции деформации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переломы позвоночника у пациентов, страдающих анкилозирующим спондилоартритом, нередко распознаются поздно в связи с отсутствием в анамнезе значимой травмы, наличия структурных изменений связочного аппарата и костной ткани. Использование современных методов лучевой диагностики (МСКТ, МРТ) позволяет разрешить диагностические сложности и определить тактику хирургического лечения. Представленные результаты лечения пациента с анкилозирующим спон-дилоартритом и нестабильным переломом ThXII–LI свидетельствуют о высокой эффективности хирургического лечения и инструментальной фиксации позвоночно-двигательных сегментов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при подготовке статьи.

Список литературы Особенности диагностики и лечения перелома позвоночника при болезни Бехтерева. Клинический случай

- Vazan M, Ryang YM, Barz M, еt al. Ankylosing spinal disease-diagnosis and treatment of spine fractures. World Neurosurg. 2019;123:e162-e170. DOI: 10.1016/j.wneu.2018.11.108

- Lukasiewicz AM, Bohl DD, Varthi AG, еt al. Spinal fracture in patients with ankylosing spondylitis: Cohort definition, distribution of injuries, and hospital outcomes. Spine. 2016;41(3):191-196. DOI: 10.1097/BRS.0000000000001190

- Katsimpari C, Koutsoviti S, Mpalanika A, et al. Spontaneous chalk-stick fracture in ankylosing spondylitis: A case report. J Rheumatol. 2022;33(3):346-348. DOI: 10.31138/mjr.33.3.346 EDN: YCRBYI

- Chung WH, Ng WL, Chiu CK, et al. Minimally invasive versus conventional open surgery for fixation of spinal fracture in ankylosed spine. Malays Orthop J. 2020;14(3):22-31. DOI: 10.5704/MOJ.2011.005

- Rustagi T, Drazin D, Oner C, et al. Fractures in spinal ankylosing disorders: A narrative review of disease and injury types, treatment techniques, and outcomes. Orthop Trauma. 2017;31(Suppl. 4):S57-S74. DOI: 10.1097/BOT.0000000000000953

- Рерих В.В., Дубинин Е.В. Хирургическое лечение поражения Андерссона при анкилозирующем спондилите, возникшего после корригирующей вертебротомии в отдалённом периоде (клинический случай) // Acta Biomedica Scientifica. 2020. Т. 5, № 6. Р. 165-170. DOI: 10.29413/ABS.2020-5.6.19 EDN: IVNRGZ

- Liu H, Zhou Q, Zhang J, et al. Kyphoplasty for thoracic and lumbar fractures with an intravertebral vacuum phenomenon in ankylosing spondylitis patients. Front Surg. 2022;9:962723. DOI: 10.3389/fsurg.2022.962723 EDN: PFWCJP