Особенности фазовой стабильности и электронной структуры сплавов Гейслера Ti2VZ (Z = Al, As, Ga, Ge, In, P, Sb, Si, Sn)

Автор: Андрей Александрович Раев, Ксения Романовна Ерагер, Владимир Владимирович Соколовский, Василий Дмитриевич Бучельников

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследованы химическая стабильность, структурные, магнитные и электронные свойства сплавов Ti2VZ (Z = Al, As, Ga, Ge, In, P, Sb, Si, Sn) с использованием методов теории функционала плотности. Установлено, что все соединения термодинамически стабильны, причем их устойчивость коррелирует с концентрацией валентных электронов (e/a) и уменьшается для более тяжелых элементов. Магнитные свойства зависят от состава и степени тетрагональности: в кубической фазе рост e/a снижает намагниченность, тогда как деформация решетки ее усиливает. Полуметаллическое поведение с 100 % спиновой поляризацией обнаружено при e/a = 4 и 4,25, а для Ti2VSb (e/a = 4,5) выявлено полупроводниковое состояние с узкой щелью (~0,1 эВ). Результаты согласуются с расчетами на основе функционала PBE и демонстрируют преимущества SCAN-функционала для точного описания сложных сплавов.

Сплавы Ti2VZ, полуметаллическое поведение, спиновая поляризация, тетрагональные искажения, электронная структура, магнитные свойства, функционал SCAN

Короткий адрес: https://sciup.org/147251503

IDR: 147251503 | УДК: 538.911 | DOI: 10.14529/mmph250308

Текст научной статьи Особенности фазовой стабильности и электронной структуры сплавов Гейслера Ti2VZ (Z = Al, As, Ga, Ge, In, P, Sb, Si, Sn)

В последние годы полуметаллические (ПМ) ферромагнитные (ФМ) соединения привлекают все большее внимание из-за их большого потенциала в области применения устройств спинтроники [1, 2]. Концепция ПМ ферромагнетиков была первоначально предложена де Гроотом и др. на основе расчетов полусплава Гейслера NiMnSb в 1983 году, который вел себя как металл для одного направления спина и как полупроводник или изолятор для противоположного направления спина [3]. ПМ поведение приводит к 100 % спиновой поляризации в одном из спиновых каналах на уровне Ферми E F . На сегодняшний день многочисленное семейство сплавов Гейслера рассматривается в качестве перспективных (ПМ) материалов. Однако большинство из них содержат дорогостоящие элементы, либо сплавы, предложенные теоретически, являются неустойчивыми. В связи с этим поиск устойчивых ПМ сплавов Гейслера, состоящих из распространенных элементов, представляется актуальной задачей для современного материаловедения [4].

Например, в работе S. Galehgirian и др. [5] представлены исследования сплавов Гейслера Ti2V Z ( Z = Al, Ga и In). В кубической структуре типа L2 1 исследуемые составы показали себя как обычные ферримагнетики, однако в инверсионной структуре XA каждое из соединений демонстрирует ПМ-характеристики с соответствующей шириной запрещенной зоны 0,52, 0,51 и 0,59 эВ. В работе Santao Qi и др. [6] рассмотрены сплавы Гейслера Ti2V Z ( Z = Si, Ge, Sn). Результаты расчетов показали, что сплавы Ti2VSi и Ti2VGe относятся к ПМ-соединениям с идеальной 100 % спиновой поляризацией на уровне E F , в то время как сплав Ti 2 VSn является ферримагнетиком. Кроме того, полностью компенсированный ферримагнетизм и полупроводимость довольно устойчивы в широком диапазоне сжатия и расширения решетки.

В представленной работе мы рассмотрели широкий спектр соединений на основе Ti2V Z ( Z = Al, As, Ga, Ge, In, P, Sb, Si, Sn) с целью установления взаимосвязи между электронными, структурными, магнитными свойствами и концентрацией валентных электронов.

Детали и методология вычислений

Расчеты свойств основного состояния сплавов Ti2V Z ( Z = Al, As, Ga, Ge, In, P, Sb, Si, Sn) выполнены в рамках теории функционала плотности, реализованной в программном пакете VASP [7, 8], с использованием приближения обменно-корреляционного функционала SCAN [9] (мета-

Физика

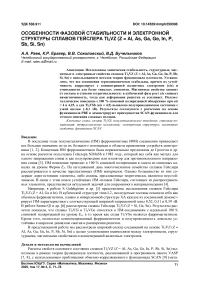

обобщенное градиентное приближение). Исследуемые кристаллические структуры были сгенерированы на базе 16-атомной элементарной кубической ячейки (пр. группа № 216, F43m) с ФМ-упорядочением магнитных моментов (рис. 1) [10]. Общепринятое название данной структуры -инверсионная структура XA гейслеровского типа, прототип Hg2CuTi. Структура XA примечательна тем, что за счет расположения атомов в неэквивалентных позициях возможен полуметаллический характер зонной структуры на уровне E F в отличие от регулярной гейслеровской структуры L21, прототип Cu2MnAl. Кроме того, согласно эмпирическому правилу сплавы Гейслера X 2 YZ могут кристаллизоваться в структуру XA при условии, если атомный номер или валентность Y элемента выше, чем у X из того же периода [10]. Для соединений Ti2V Z выполняется рассмотренное условие, кроме того, разница между энергиями структур XA и L2 i весьма малая.

Рис. 1. Кристаллическая структура типа XA соединений Ti 2 V Z

Геометрическая оптимизация проводилась в рамках ионной релаксации с изменением позиций атомов, формы и объема ячейки. Интегрирование по к точкам зоны Бриллюэна проводилось на Г-центрированной к -сетке (7x7x7) с плотностью ~5500 точек на атом обратной решетки. Энергия обрезания плоских волн составляла 470 эВ, а параметр сходимости составлял 10 — 7 эВ/атом.

Значения спиновой поляризации в расчетах плотности электронных состояний оценивались по формуле

P ( % ) = Р^(E F ) - p^ E F ) х 100, (1)

Р ^ ( E F ) + Р И E F )

где p | , p j - плотность электронных состояний на уровне E F со спином вверх и вниз соответственно.

Энергия формирования сплава рассчитывалась по формуле

E f = E tot — Е E i , (2)

i где Etot - полная энергия сплава, приходящаяся на один атом, а Ei - энергии атомов чистых элементов, которые рассчитывались с использованием функционала SCAN с учетом равновесных структур, взятых из базы данных электронного ресурса Materials project [11].

Результаты вычислений и их обсуждение

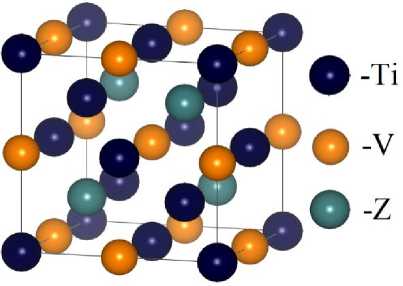

Для оценки химической стабильности сплавов Ti2V Z ( Z = Al, As, Ga, Ge, In, P, Sb, Si, Sn), т. е. их устойчивости к сегрегации на составляющие элементы, была рассчитана энергия формирования E f структуры XA с использованием (2). Если E f принимает отрицательное значение, сплав считается стабильным; в противном случае происходит его распад на составляющие элементы. На рис. 2 приведена зависимость E f от Z элемента.

Значения E f для всех рассмотренных соединений расположены в отрицательном диапазоне, что говорит об их химической стабильности по отношению к распаду на составляющие элементы. Можно сделать вывод, что с ростом концентрации валентных электронов e / a , приходящихся на атом, соединения Ti 2 V Z становятся более стабильными, тогда как увеличение периода Z элемента при фиксированном значении e / a способствует понижению химической устойчивости со-

Раев А.А., Ерагер К.Р., Особенности фазовой стабильности Соколовский В.В., Бучельников В.Д. и электронной структуры сплавов Гейслера … единения. Так, элементы III группы (Al, Ga, In) формируют соединения с самой наименьшей энергией формирования; элементы IV группы (Si, Ge) находятся в отрезке промежуточной стабильности; а элементы V группы (P, As и Sb) приводят к наибольшей стабильности кубической фазы.

Рис. 2. Энергия формирования сплавов Ti 2 V Z с кубической структурой XA

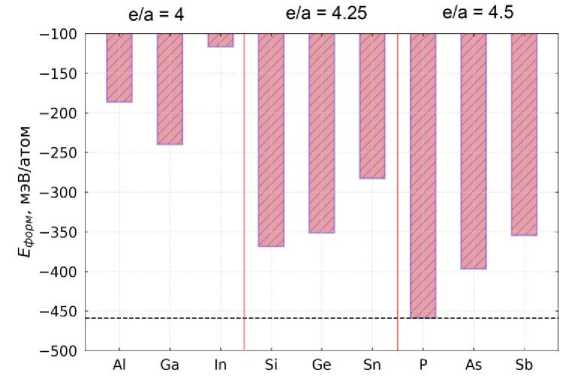

Рис. 3. (а) Контур изменения энергии в мэВ/атом, нормированный на кубическую фазу, для сплавов Ti 2 V Z в зависимости от степени ее тетрагонального искажения c / a; (б) постоянная ХА решётки а 0 вдоль линии с / а = 1;

открытыми символами показаны значения а0, полученные с помощью функционала PBE в [5, 6, 12];

(в) зависимость ∆ E ( с / а ) для Ti 2 VAs

С целью проверки устойчивости кубической фазы XA к возможным искажениям проведены расчеты изменения энергии ( ∆ E ) соединений в зависимости от степени ее тетрагонального искажения ( c / a ). На рис. 3, а изображена контурная карта распределения △ E в зависимости от c / а и содержания Z элемента в Ti2V Z . Значение A E рассчитано относительно энергии структуры XA ( c / а = 1). Из рис. 3 видно, что увеличение e / а , приводит к возникновению глобального минимума энергии при степени тетрагонального искажения с / а в интервале от 1,4 до 1,6. Данная особенность проявляется наиболее ярко для Ti2VP, Ti2VAs и Ti2VSb. Это объясняется тем, что данные химические элементы находятся в V группе периодической системы и имеют больше свободных электронов на внешней орбитали, способствующих нестингу поверхности E F на границах зоны Бриллюэна.

На рис. 3, б и в показаны срезы контурной карты вдоль направлений, отмеченных пунктирной линией на рис. 3, а . Можно видеть, что равновесный параметр кубической решетки а 0 демонстрирует монотонно повторяющееся поведение: при фиксированной концентрации e / а увеличение порядкового номера Z элемента способствует увеличению а 0 за счет увеличения атомного

Физика

радиуса Z элемента. Стоит отметить хорошее согласие значений a 0, полученных в данной работе с помощью функционала SCAN, и значений a 0, вычисленных с помощью функционала PBE [5, 6, 12], в особенности для сплавов с e / a = 4.

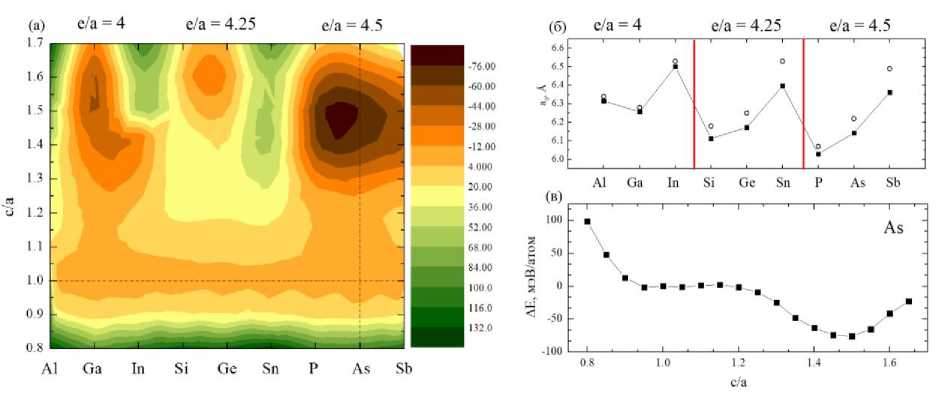

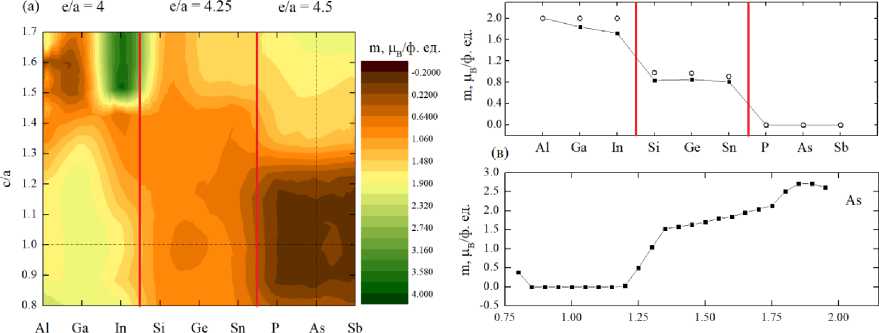

На рис. 4 изображена контурная карта распределения полного магнитного момента в зависимости от c / a и содержания Z элемента в Ti2V Z , а также срезы контурной карты вдоль направлений, отмеченных пунктирной линией. Широкий диапазон значений намагниченности от –0,2 до 4 μ B /ф.ед. указывает на чувствительность магнитного упорядочения и магнитных свойств к тетрагональной деформации и легированию Z элемента.

С одной стороны, для каждого из соединений тетрагональное искажение (сжатие, растяжение) способствует увеличению магнитного момента за счет изменения расстояний ближайшего окружения атомов Ti и V. С другой стороны, в случае кубической фазы ( c / a = 1) увеличение концентрации e / a приводит к снижению и, в конечном счете, подавлению намагниченности (рис. 4, б ). Таким образом, для группы соединений Тi 2 V(Al, Ga, In) характерно среднее значение намагниченности m ≈ 1,85 μ B /ф.ед., для Тi 2 V(Si, Ge, Sn) – 0,83 μ B /ф.ед. и для Тi 2 V(P, As, Sb) – 0 μ B /ф.ед.

-

(6 ) e/a = 4 e/a = 4.25 e/a = 4.5

c/a

Рис. 4. а) контур полного магнитного момента для сплавов Ti 2 V Z в зависимости от степени тетрагонального искажения c / a кубической структуры XA; б) Намагниченность ХА решётки вдоль линии с / а = 1; открытыми символами показаны значения m , полученные с помощью функционала PBE в [5, 6, 12];

-

в) зависимость m ( с / а ) для Ti 2 VAs

Схожие значения m были получены ранее в работах [5, 6, 12], где использовали в расчетах функционал PBE. Интересно отметить, что для сплавов Тi 2 V(P, As, Sb) деформация кубической структуры сопровождается сменой магнитного упорядочения и скачкообразным изменением намагниченности с 0 до 2 μ B /ф.ед. для фаз со степенью тетрагональности с / a = 1 и 1,5 соответственно.

В принципе, значения m для XA структуры согласуются со значениями, полученными с помощью правила Слейтера–Полинга: добавление элемента в металлический сплав приводит к уменьшению намагниченности насыщения сплава m на величину, пропорциональную количеству валентных электронов N ev , m = N ev – 18. Таким образом, для Тi 2 V(Al, Ga, In) N ev и m составляют 16 и –2 μ B /ф.ед., для Тi 2 V(Si, Ge, Sn) – 17 и –1 μ B /ф.ед. и Тi 2 V(P, As, Sb) – 18 и 0 μ B /ф.ед. соответственно. Отрицательный знак m косвенно указывает на наличие энергетической щели в «спин вверх» канале.

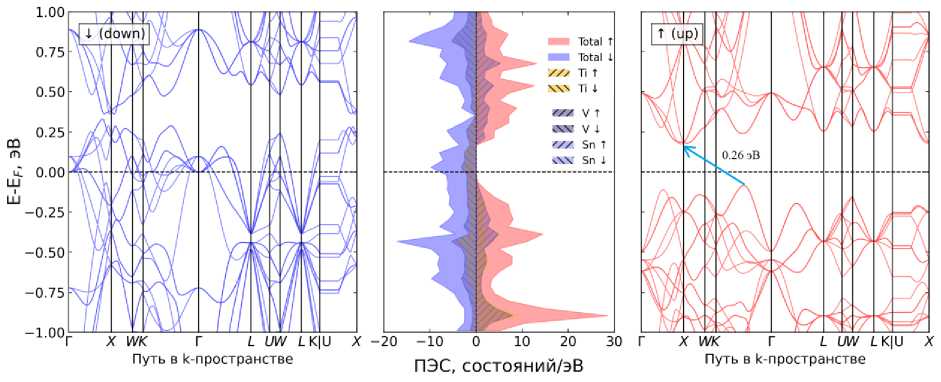

Для проверки возможной полуметалличности исследуемых соединений дополнительно проведен анализ плотностей электронных состояний (ПЭС) и зонной структуры в «спин вверх»- и «спин вниз»-каналах. Отметим следующие особенности. В соединениях с концентрацией e / a = 4 и 4,25 зонная структура «спин вниз»-канала демонстрирует металлическое поведение ввиду множественных пересечений уровня EF . Напротив, для «спин вниз» канала характерно наличие энергетической щели между валентной зоной и зоной проводимости. При этом для соединений Тi 2 V(Al, Ga) ( e / a = 4) и Тi 2 V(Si, Ge) ( e / a = 4,25) уровень E F расположен достаточно близко к валентной зоне, тогда как для Тi2VIn ( e / a = 4) и Тi2VSn ( e / a = 4,25) уровень EF находится практически посреди запрещенной зоны. Последующее увеличение концентрации e / a до 4,5 приводит к металлическому и полупроводниковому характерам зонной структуры для Тi 2 V(P, As) и Тi 2 VSb соответственно. Расчеты показывают, что увеличение порядкового номера Z элемента при фик-

Раев А.А., Ерагер К.Р., Особенности фазовой стабильности Соколовский В.В., Бучельников В.Д. и электронной структуры сплавов Гейслера … сированном соотношении e / a = 4,5 способствует раскрытию запрещенной зоны (A Egap ^ 0,1 эВ) на E F .

Для примера, на рис. 5 приведены зонный спектр и ПЭС для «спин вверх» канала соединения Ti2VSn. Ветви зон демонстрируют сильную дисперсию вдоль выбранных путей в к -пространстве. В данном случае максимальное значение энергии потолка валентной зоны (вдоль пути К-Г) и дна зоны проводимости (точка X) составляют -0,08 и 0,17 эВ соответственно, а их разница образует широкую щель в 0,26 эВ на уровне E F . Пики ПЭС ниже E F соответствуют гибридизированным d -состояниям Ti и V, тогда как пики ПЭС в зоне проводимости отвечают за гибридизацию d -орбиталей V и sp орбиталей Sn. В целом, резкие пики ПЭС указывают на локализованные состояния электронов в окрестностях уровня E F . Таким образом, 100 % заселенность d -орбиталей электронами в «спин вверх»-состоянии и отсутствие «спин вниз»-электронов на E F приводит к 100 % спиновой поляризации.

Рис. 5. Зонная структура и плотность электронных состояний для сплава Ti 2 VSn в «спин вверх»- и «спин вниз»-каналах

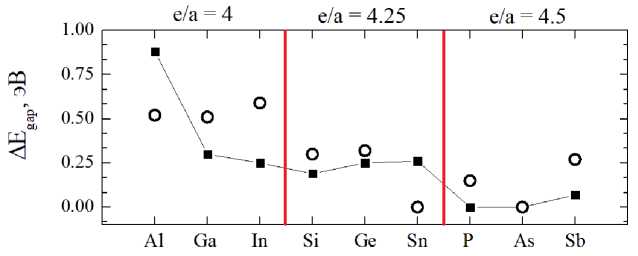

В качестве обобщения результатов расчетов зонной структуры на рис. 6 представлена зависимость ширины запрещенной зоны в соединениях Ti2V Z с разным содержанием валентных электронов. Наблюдается четкая корреляция между поведением A Egap и намагниченностью ( m ) в зависимости от e / a . Для соединений с низким содержанием e / а и высокой m характерна наибольшая ширина запрещенной зоны в канале «спин вверх». При этом увеличение порядкового номера элемента Z при фиксированном e / а = 4 приводит к уменьшению A Egap , что свидетельствует о существенных различиях в электронной структуре исследуемых материалов.

Рис. 6. Ширина запрещенной зоны в зависимости от химического элемента Z в сплавах Ti 2 V Z ( Z = Al, Si, P, Ga, Ge, As, In, Sn, Sb). Открытыми символами показаны значения Δ E gap , полученные с помощью функционала PBE в [5, 6, 12]

В соединениях с e / а = 4,25 наблюдаются близкие значения A Egap , что обусловлено сходством их электронной структуры и, как следствие, практически одинаковой намагниченностью. Для третьей группы соединений ( e / а = 4,5) характерен металлический тип зонной структуры (AEgap = 0, m = 0), за исключением состава Ti2VSb. В этом случае увеличение радиуса орбиталей и снижение энергии связи приводят к образованию запрещенной зоны и полупроводниковому поведе-

Физика

нию. В целом, можно заметить, что значения Δ Egap , полученные с помощью расчетов функционалом SCAN, качественно воспроизводят результаты для функционала PBE [5, 6, 12]. Согласно исследованиям [13], функционал SCAN зарекомендовал себя лучшим образом в сравнении с PBE в плане предсказания ширины запрещенной зоны в полупроводниках и полуметаллических ферро-и ферримагнетиках.

Заключение

Проведенные расчеты химической стабильности, структурных и магнитных свойств, а также электронной структуры сплавов Ti 2 V Z ( Z = Al, As, Ga, Ge, In, P, Sb, Si, Sn) позволили выявить ключевые закономерности их поведения в зависимости от состава. Установлено, что все исследуемые соединения термодинамически стабильны, причем их устойчивость возрастает с увеличением концентрации валентных электронов ( e / a ) и снижается при переходе к более тяжелым элементам в пределах группы. Тетрагональные искажения структуры приводят к появлению энергетических минимумов при c / a = 1,4–1,6, особенно выраженных для Ti 2 VP, Ti 2 VAs и Ti 2 VSb, что связано с электронными особенностями элементов V группы.

Магнитные свойства сплавов демонстрируют сильную зависимость от состава и степени тет-рагональности: в кубической фазе увеличение e / a подавляет намагниченность, тогда как деформация решетки способствует ее росту. Полуметаллическое поведение со 100 % спиновой поляризацией наблюдается для соединений с e/a = 4 и 4,25, где в «спин вверх»-канале формируется широкая запрещенная зона, а в «спин вниз»-канале сохраняется металлический характер проводимости. Для Ti 2 VSb ( e/a = 4,5) обнаружено полупроводниковое состояние с узкой щелью (~0,1 эВ), что подчеркивает роль атомного радиуса и гибридизации электронных состояний в формировании электронной структуры.

Полученные результаты согласуются с предыдущими исследованиями, выполненными с использованием функционала PBE, и подтверждают перспективность применения функционала SCAN для точного описания сложных сплавов. Выявленные закономерности могут быть полезны для целенаправленного дизайна материалов с заданными магнитными и транспортными свойствами, в частности, для разработки спиновых фильтров и термоэлектрических устройств. Дальнейшие исследования могут быть сосредоточены на экспериментальной верификации предсказанных свойств, а также на изучении влияния внешних факторов (температуры, давления) на стабильность и функциональные характеристики этих соединений.

Работа выполнена при финансовой поддержки РНФ в рамках проекта № 24-12-20016 (расчеты электронных свойств) и государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 075-00186-25-00 (расчеты структурных и магнитных свойств)).