Особенности ферментативной активности почв степной зоны эльбрусского варианта поясности Центрального Кавказа

Автор: Хежева Фатима Владимировна, Улигова Татьяна Сахатгериевна, Темботов Рустам Хасанбиевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 1-8 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Определена ферментативная активность (инвертаза, фосфатаза, каталаза) в почвах степной зоны эльбрусского варианта поясности Кабардино-Балкарии. Максимальные показатели активности ферментов и содержания гумуса отмечены во влажно-луговой карбонатной почве, темно-каштановой карбонатной почве и черноземе обыкновенном. Выявлены сопряженные изменения активности ферментов между собой, с содержанием гумуса и рН почвенной среды.

Центральный кавказ, кабардино-балкария, степная зона, ферментативная активность почв

Короткий адрес: https://sciup.org/148201007

IDR: 148201007 | УДК: 631.461

Текст научной статьи Особенности ферментативной активности почв степной зоны эльбрусского варианта поясности Центрального Кавказа

Улигова Татьяна Сахатгериевна, старший научный сотрудник лаборатории почвенно-экологических исследований

Темботов Рустам Хасанбиевич, инженер-исследователь лаборатории почвенно-экологических исследований

Цель исследования : изучение активности ряда важнейших почвенных ферментов – каталазы, инвертазы, фосфатазы сопряженно с содержанием гумуса и реакцией почвенной среды в почвах степной зоны эльбрусского варианта поясности Кабардино-Балкарии.

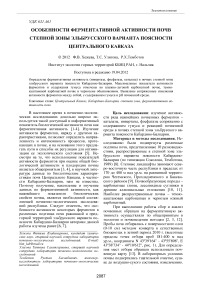

Материал и методы исследования. Исследованию были подвергнуты различные подтипы почв, представленные 10 разновидностями, распространенные в степной зоне эльбрусского варианта поясности Кабардино-Балкарии (по типизации Соколова, Темботова, 1989) [8]. Степные ландшафты занимают северо-восточную часть республики в пределах от 170 до 400 м над ур.м. на равнинной территории Чегемского, Прохладненского и Баксанского районов [9]. Почвообразующие породы – карбонатные глины, лессовидные суглинки и древние аллювиальные отложения [10, 11]. Наиболее распространенные почвы – темнокаштановая карбонатная и чернозем южный карбонатный.

При выполнении работы сбор и анализ почвенных образцов на ферментативную активность осуществляли по общепринятым в экологии и почвоведении методам [2, 3, 12]. Пробы почв отбирались с поверхностного слоя (0-10 см) методом конверта в естественных биоценозах в летний период 2010 г. (высотные пределы точек отбора проб 181-400 м над ур.м., координаты N 43º39'164'' - 43º55'898'', E 43º38'734'' - 44º10'612'', рис. 1). Для определения мест отбора образцов использовали почвенную карту [13]. В лабораторных условиях почвы подвергались тщательной очистке, сушке до воздушно-сухого состояния, измельчению.

Контролем служили стерилизованные почвы (180°, 3 час). Всего проанализировано 37 почвенных образцов; повторность в опыте трехкратная.

О ферментативной активности почв судили по активности ферментов разных классов: гидролитических – инвертаза и фосфатаза и окислительно-восстановительных – каталаза, которые оценивались по шкале Гапонюк,

Малахова [14]. Активность этих ферментов – существенный показатель, отражающий уровень плодородия и биологическую активность почв [1-4]. В комплексе с активностью ферментов определялись pH [15] и процентное содержание гумуса по методу Тюрина в модификации Никитина [3]. Корреляционный (по Пирсону) и кластерный анализы выполнены c использованием программы «Statistica-7».

Рис. 1. Места отбора почвенных образцов

Результаты и их обсуждение. Учитывая, что одними из природных факторов, влияющих на ферментативную активность, являются генетически устойчивые характеристики почв – содержание гумуса и реакция почвенного раствора, представлялось важным изучение этих свойств и выявление сопряженной связи с уровнем активности ферментов. В таблице представлен исследуемый почвенный ряд эльбрусского варианта поясности, который разделен на три группы – почвы, развивающиеся в автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных условиях.

Результаты проведенных исследований поверхностного слоя почв выявили, что изученные почвы характеризуются слабощелочными условиями (табл.), хотя большинство ферментов наиболее активны при нейтральной рН среды [4]. Как показали данные корреляционного анализа, для представленного ряда почв отмечены отрицательные средняя (r=-0,44-0,63) и сильная (r=-0,76-0,99) сопряженные связи между реакцией почвенной среды и активностью изученных ферментов. Представленные данные (табл.) позволили установить, что изученные почвы, в основном, по содержанию гумуса относятся к среднегумусным почвам, за исключением аллювиально-дерновой карбонатной почвы, характеризующейся низкими показателями. Максимальное содержание гумуса наблюдается во влажно-луговой карбонатной почве и в черноземе обыкновенном. Наименее гумусированы такие почвы, как чернозем типичный остаточно-луговатый и луговая карбонатная. Остальные почвы занимают промежуточное положение. При этом достоверные отличия по исследуемому признаку обнаружены только в группе автоморфных (t=2,1-2,7) и гидроморфных (t=2,7-3,4) почв.

Таблица. Активность ферментов и некоторые характеристики различных подтипов почв степной зоны эльбрусского варианта поясности (в пределах Кабардино-Балкарии)

|

№ пр о-бы |

Подтипы почвы |

pH |

Гумус, % |

Инвертаза, мг глюкозы /1г/24часа |

Фосфатаза, мг Р 2 О 5 /100г/1 час |

Каталаза, мл О 2 /1г /1мин |

Суммарная относительная ФА, % |

|

автоморфные почвы |

|||||||

|

1 |

темно-каштановая карбонатная |

8,1 |

4,30±0,23 |

22,74±3,27 |

23,89±1,39 |

6,44±1,02 |

81 |

|

2 |

чернозем южный карбонатный |

8,1 |

3,95±0,44 |

15,37±2,32 |

18,02±1,90 |

7,62±0,51 |

71 |

|

3 |

чернозем обыкновенный |

7,9 |

5,02±0,13 |

15,83±1,71 |

26,60±12,29 |

5,73±1,10 |

88 |

|

4 |

чернозем обыкновенный остаточ-но-луговатый |

8,1 |

4,33±0,38 |

12,14±1,32 |

16,78±2,39 |

7,48±0,58 |

65 |

|

5 |

чернозем типичный остаточно-луговатый |

7,7 |

3,51±0,72 |

3,53±0,74 |

11,62±4,43 |

3,58±0,74 |

41 |

|

полугидроморфные почвы |

|||||||

|

6 |

луговаточерноземная карбонатная |

8,1 |

5,21±0,74 |

13,21±0,98 |

18,84±3,61 |

5,08±0,71 |

58 |

|

7 |

лугово-черноземная карбонатная |

8,1 |

3,86±0,12 |

16,73±4,69 |

22,62±2,10 |

5,43±0,08 |

67 |

|

гидроморфные почвы |

|||||||

|

8 |

луговая карбонатная |

7,9 |

3,48±0,38 |

8,12±2,53 |

15,77±1,89 |

1,87±0,23 |

34 |

|

9 |

влажно-луговая карбонатная |

7,9 |

6,69±1,11 |

26,28±5,87 |

37,67±10,97 |

6,82±0,69 |

100 |

|

10 |

аллювиальнодерновая карбонатная |

8,3 |

2,22±0,74 |

3,46±0,73 |

12,31±0,93 |

2,22±0,64 |

26 |

Сравнительный анализ полученных данных с показателями шкалы Гапонюк, Малахова [14] выявил слабый и средний уровень активности инвертазы в поверхностном слое изученного ряда почв (табл.). Активность фермента максимальна у такого представителя автоморфных почв как темно-каштановая карбонатная почва, достоверно отличающаяся от почв с низкими показателями фермента (t=3,0-5,7). Наибольшей инвертазной активностью характеризуется влажно-луговая карбонатная почва, достоверно превышающая данный показатель в группе гидроморфных почв (t=2,8-3,9). Для изученных разновидностей почв отмечена тесная положительная корреляционная связь содержания гумуса с активностью инвертазы (r=0,73-0,99), за исключением аллювиально-дерновой карбонатной почвы, имеющей отрицательную сопряженную связь (r=–0,96).

Проведенный анализ представленных величин фосфатазной активности показывает (табл.), что исследуемые подтипы почв по существующей классификации [14] относятся к категории со средним уровнем активности, за исключением аллювиально-дерновой карбонатной почвы. Максимальная активность фосфатазы отмечена для влажно-луговой карбонатной почвы и чернозема обыкновенного, характеризующихся и наибольшей гумусированностью. Только в группе гидроморфных почв между влажно-луговой и аллювиально-дерновой карбонатной почвами выявлено достоверное отличие показателей активности изученного фермента (t=2,3). Согласно данных корреляционного анализа прослеживается положительная сопряженная связь между активностью фосфатазы и содержанием гумуса (r=0,61-0,99).

Полученные данные по активности каталазы позволили установить, что автоморфные и полугидроморфные почвы согласно оценочной шкалы [14] относятся к почвам со средней активностью данного фермента (табл.). При этом следует отметить, что наибольшая каталазная активность выявлена для автоморфных почв (черноземы южный карбонатный и обыкновенный остаточно-луговатый). Гидроморфные почвы характеризуются очень низкой каталазной активностью за исключением влажно-луговой карбонатной почвы, имеющей максимальную активность фермента, достоверно (t=4,9-6,8) превышающую аналогичные показатели в данной группе почв (табл.). По-лугидроморфные почвы занимают промежуточное положение по величине активности изученного фермента. Корреляционный анализ позволяет отметить как положительную (r=0,42-0,99), так и отрицательную (r=–0,40-0,97) зависимости между содержанием гумуса в почвенных образцах и уровнем активности каталазы.

По показателям суммарной относительной ферментативной активности, полученным в результате суммирования данных, пересчитанных в относительных величинах (процентах) [4], наибольшими величинами активности из изученного ряда почв характеризуются влажно-луговая карбонатная (100%), темнокаштановая карбонатная почва (81%) и чернозем обыкновенный (71%), обладающие и более высоким содержанием органического вещества (табл.). Минимальную активность проявляют чернозем типичный остаточно-луговатый (32%), луговая карбонатная (34%) и аллювиально-дерновая карбонатная (26%) почвы, характеризующиеся слабой гумусированностью. Проведенный корреляционный анализ уровней ферментативной активности показал, что изученные почвы, в основном, характеризуются положительной коррелированностью активности ферментов (r=0,3-0,99). Сильная положительная связь отмечена между активностью гидролитических ферментов (r=0,73-0,99). Отрицательные коэффициенты корреляции выявлены между активностью каталазы и инвертазы (r=–0,96), каталазы и фосфатазы (r=–0,15) для лугово-черноземной карбонатной почвы. В аллювиально-дерновой карбонатной почве между всеми изученными ферментами выявлена сильная отрицательная связь (r=–0,91-1).

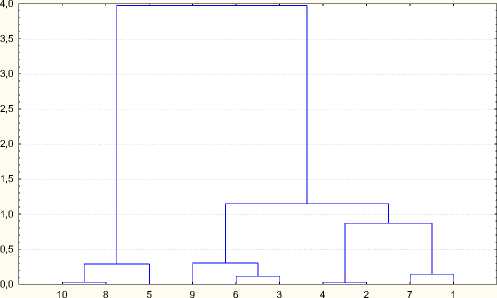

По совокупности пяти изученных признаков кластерный анализ разделяет изученные почвы на три класса (рис. 2). В один класс объединены почвы с более высоким содержанием гумуса (почвы под номерами 3, 6, 9). В следующий класс входят почвы со средними показателями изученных свойств (1, 2, 4, 7). Эти два класса почв сходны по изученным свойствам. Обособленно от них сгруппированы в третий класс почвенные разновидности (5, 8, 10), характеризующиеся минимальным содержанием органического вещества и уровнем активности почвенных ферментов среди всех классов. Каждый из трех классов сформирован из различных по генезису почв, которые идентичны по содержанию гумуса, величине рН и уровню активности изученных ферментов. Генетически однородные почвы вошли в разные кластеры, очевидно, в силу мозаичности и полидисперсности почвы как среды протекания энзиматических реакций и мозаичности ферментного пула почвы [5]. Следует отметить, что представленные результаты исследований, в том числе и кластерный анализ, отражают особенности почвенных свойств поверхностного горизонта почв. Учитывая, что почва – это сложный набор генетических горизонтов или слоев различного генезиса и свойств, имеющих свои биологические особенности, не совпадающие со свойствами верхних горизонтов [1], представляется важным проведение дальнейших исследований с использованием профильно-генетического метода оценки биологической активности почв.

Примечание: 1 – темно-каштановая карбонатная, 2 – чернозем южный карбонатный, 3 – чернозем обыкновенный, 4 – чернозем обыкновенный остаточно-луговатый, 5 – чернозем типичный остаточно-луговатый, 6 – луговато-черноземная карбонатная, 7 – лугово-черноземная карбонатная, 8 – луговая карбонатная, 9 – влажно-луговая карбонатная, 10 – аллювиальнодерновая карбонатная

Рис. 2. Кластерный анализ (Ward' s method, 1 – Pearson – r) по 10 разновидностям почв.

Достоверность P≤0,9

Выводы: впервые изучены особенности ферментативной активности различных почв равнинной территории эльбрусского варианта поясности Кабардино-Балкарии. Проведенные исследования позволяют заключить, что по совокупности изученных свойств наибольшей биологической активностью характеризуется влажно-луговая карбонатная почва, за которой следуют темно-каштановая карбонатная почва и чернозем обыкновенный. С помощью кластерного анализа изученные подтипы почв разделены на три класса почв с однородными свойствами. По значимости, изученные почвенные свойства, влияющие на формирование каждого класса, располагаются в следующей последовательности в порядке убывания: содержание гумуса > уровень активности ферментов > рН. Установленные тесные коррелятивные связи уровней активности ферментов с генетически устойчивыми характеристиками почв делают возможным использование ферментативной активности в почвенно-экологических и диагностических целях.

Список литературы Особенности ферментативной активности почв степной зоны эльбрусского варианта поясности Центрального Кавказа

- Вальков, В.Ф. Методология исследования биологической активности почв. (На примере Северного Кавказа)/В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников//Научная мысль Кавказа. 1999. №1. С. 32-37.

- Вальков, В.Ф. Почвы юга России: классификация и диагностика/В.Ф. Вальков, С.И. Колесников, К.Ш. Казеев. -Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 2002. 349 с.

- Казеев, К.Ш. Биологическая диагностика и индикация почв: методология и методы исследований/В.Ф. Вальков, С.И. Колесников, К.Ш. Казеев. -Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2003. 204 с.

- Казеев, К.Ш. Биология почв Юга России/К.Ш. Казеев, С.И. Колесников, В.Ф. Вальков. -Ростов-на-Дону: Изд-во ЦВВР, 2004. 350 с.

- Хазиев, Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. -М.: Наука, 1990. 189 с.

- Хежева, Ф.В. Ферментативная активность черноземов эльбрусского варианта поясности Кабардино-Балкарии/Ф.В. Хежева, Т.С. Улигова, Р.Х. Темботов//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13, № 1 (5). С. 1236-1240.

- Улигова, Т.С. Активность дегидрогеназы и уреазы равнинных и предгорных почв эльбрусского варианта поясности Центрального Кавказа/Т.С. Улигова, Ф.В. Хежева, Р.Х. Темботов//Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2011. № 6 (44). С. 41-49.

- Соколов, В.Е. Позвоночные Кавказа. Млекопитающие. Насекомоядные/В.Е. Соколов, А.К. Темботов. -М.: 1989. 547 с.

- Темботов, А.К. Животный мир Кабардино-Балкарии/А.К. Темботов, Х.Х. Шхашамишев. -Нальчик: Эльбрус, 1984. 192 с.

- Почвы Кабардино-Балкарской АССР и рекомендации по их использованию. Нальчик. Государственный проектный институт по землеустройству СевКавНИИгипрозем. -Нальчик, 1984. 201 с.

- Атлас Кабардино-Балкарской Республики. -М., 1997.

- ГОСТ 17.4.4.02-84. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. -М.: Госком СССР по стандартам, 1985. С. 1-6.

- Молчанов, Э.Н. Почвенная карта Кабардино-Балкарской АССР/Э.Н. Молчанов, В.Д. Калмаков, А.К. Романова и др. -Новосибирск: Роскартография, 1984.

- Гапонюк, Э.И. Комплексная система показателей экологического мониторинга почв/Э.И. Гапонюк, С.В. Малахов//Труды 4-го Всесоюзного совещания. Обнинск, июнь 1983. -Л.: Гидрометеоиздат, 1985. С. 3-10.

- ГОСТ 26483-85. Приготовление солевой вытяжки и определение её pH по методу ЦИНАО. -М.: Госкомстандарт СССР, 1985. С. 3-6.