Особенности физического развития подростков, занимающихся водными видами спорта

Автор: Петрушкина Н.П., Звягина Е.В., Латюшин Я.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: комплексная оценка физического развития (ФР) спортсменов подросткового возраста, занимающихся водными видами спорта. Материалы и методы исследования. Обследованы три группы подростков. В первую группу включены 46 спортсменов «игровиков» (ватерполисты), во вторую группу - 48 спортсменов «цикликов» (пловцы на средние дистанции), в третью группу - 44 школьника, не занимающихся спортом (контроль). На основе антропометрических данных рассчитаны среднегрупповые показатели длины тела, массы тела, окружности грудной клетки и индексы. Для качественных оценок определяли уровень ФР по принадлежности его к соответствующему центильному коридору, а также гармоничность и массо-ростовые индексы, отражающие телосложение обследованного.

Подростки, водные виды спорта, физическое развитие, антропометрия, индексы, уровень и гармоничность физического развития

Короткий адрес: https://sciup.org/147243310

IDR: 147243310 | УДК: 611.01 | DOI: 10.14529/hsm240108

Текст научной статьи Особенности физического развития подростков, занимающихся водными видами спорта

Введение. Улучшение здоровья населения является национальной проблемой, которая отражена в Стратегии-2030. Необходимость возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» обусловлена важностью активного формирования здорового образа жизни и повышения уровня физической подготовленности населения различного возраста.

Объективным показателем здоровья детей и подростков является физическое развитие (ФР), которое в широком смысле в каждом возрасте характеризуется как этап биологического развития. В связи с этим изучение ФР является перманентной проблемой и рассматривается в различных аспектах многими исследователями [2, 3, 5, 11].

Развитие двигательных качеств при занятиях спортом, с одной стороны, влияет на ФР, а с другой – определенный морфологический статус предрасполагает к выбору конкретного вида спорта. В первом случае обращается внимание на ФР в контексте оценки эффективности тренировочного процесса, во втором – ФР приобретает значение на этапе спортивного отбора. В связи с этим в спортивной практике определение уровня ФР, степени его гармоничности и отдельных характеристик первоначально лежит в основе спортивного отбора, а далее позволяет оценивать динамику морфофункционального статуса тренирующегося спортсмена и корректность тренировочного процесса, а также прогнозировать его спортивную эффективность [5–9, 11].

ФР отражает многие морфофункциональные характеристики и оценивается не только по результатам традиционной антропометрии (рост, масса, окружность грудной клетки), но и по величине соотношений между этими показателями, т. е. используются различные индексы, позволяющие определить гармоничность ФР, тип телосложения и т. д. Таким образом, используя различные характеристики ФР, возможно получение комплексной оценки, которая включает ряд показателей и отражает «портрет» ФР спортсмена. Эти положения определяют актуальность и значимость проведенного исследования.

Цель исследования – комплексная оценка физического развития спортсменов подросткового возраста, занимающихся водными видами спорта.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования сформированы три группы подростков (средний возраст – 14,5 ± 2,28 года) одного уровня биологического созревания (медианты). В первую группу включены 46 спортсменов «игровиков» (ватерполисты), во вторую группу – 48 спортсменов «цикликов» (пловцы на средние дистанции), в третью группу – 44 школьника, не занимающихся спортом (контроль). Спортсмены имели сходный стаж занятий и квалификацию. Все подростки относились к первой группе здоровья и были допущены к обследованию после получения информированного согласия [10].

Для каждого подростка проведена классическая антропометрия, на основе которой далее рассчитаны среднегрупповые показатели (количественные оценки) длины тела, массы тела, окружности грудной клетки и индексы в соответствующих единицах.

Индивидуальная характеристика ФР каждого подростка (качественные показатели) включала определение уровня ФР по принадлежности его к соответствующему центиль-ному коридору [1, 4, 6]. Взяв за основу длину тела, получили распределение обследуемых (в процентах) по уровню ФР: низкое, ниже среднего, среднее, выше среднего, высокое и очень высокое [4, 11]. Комплексная оценка уровня физического развития каждого обследованного предусматривала и определение гармоничности физического развития – соответствие массы тела и окружности грудной клетки длине тела.

Известно, что корреляция массы и длины тела не только отражает уровень ФР, но и характеризует тип телосложения, гармоничность и т. д. Это дает основание для расчета индексов (соотношений индивидуальных антропометрических показателей). Для детального анализа ФР, в частности, телосложения обследованных подростков из множества существующих индексов выбраны индекс Вер-века и индекс Пинье (качественные показатели). Значения индекса Вервека 0,85–0,75 у. е. отражают брахиморфный тип телосложения, 1,25–0,85 у. е. – мезоморфный. При значении индекса Пинье от 10 до 15 у. е. ФР характеризуется как «крепкое», от 16 до 25 у. е. – как «среднее», от 26 у. е. и выше – как «слабое».

Распределение обследованных по качественным показателям (гармоничность, уровень ФР и индивидуальные значения индексов) представлено в процентах.

Для оценки значимости различий между группами применяли традиционную биостатистику: для среднегрупповых (количественных) показателей – критерий Стъюдента (t), для оценки распределения по изучаемым признакам (качественных характеристик) – критерий Фишера (F), значения t ≥ 1,96 и F ≥ 3,94 указывают на 95 % уровень достоверности различий.

Результаты исследования. Полученные результаты отражены в таблицах и на рисунках. Как следует из данных, представленных в табл. 1, по среднегрупповым значениям длины тела выявлены достоверные различия между ватерполистами и пловцами (t 1,2 = 2,88), а также с контролем (t 1,3 = 4,25). В целом у спортсменов эти показатели были заметно выше: ватерполисты – 164,4 ± 1,70 см, пловцы – 158,9 ± 0,87 см, контроль – 155,4 ± 1,27 см.

Масса тела ватерполистов оказалась значительно больше, чем в других группах подростков, и составила 55,3 ± 1,7 кг. У пловцов и школьников, не занимающихся спортом, она оказалась меньше и по величине сходной (48,7 ± 0,97 и 48,7 ± 1,64 кг – t 2,3 = 0,05). Эти цифры (см. табл. 1) достоверно отличались от таковых у подростков, играющих в водное поло (t 1,2 = 3,06 и t 1,3 = 2,56).

Сравнение статистически значимых различий среднегрупповых значений окружности грудной клетки обнаружило сходную картину. Как и длина тела, этот показатель был заметно больше у спортсменов: ватерполисты – 79,2 ± 25,36 см, пловцы – 78,8 ± 4,03 см, конт-

Таблица 1

Table 1

Среднегрупповые значения антропометрических показателей и индексов ФР

Mean group values for anthropometric parameters and physical development

|

Показатели Parameter |

Группы / Groups (M ± m) |

||||||

|

№ |

M |

δ |

± m |

min |

max |

t* |

|

|

Длина тела, см Body length, cm |

1 |

164,4 |

11,51 |

1,70 |

138 |

189 |

t 1,2 = 2,88 |

|

2 |

158,9 |

6,04 |

0,87 |

145 |

172 |

t 1,3 = 4,25 |

|

|

3 |

155,4 |

8,41 |

1,27 |

135 |

172 |

t 2,3 = 1,27 |

|

|

Масса тела, кг Body weight, kg |

1 |

55,3 |

11,51 |

1,70 |

31 |

89 |

t 1,2 = 3,06 |

|

2 |

48,7 |

6,71 |

0,97 |

34 |

64 |

t 1,3 = 2,56 |

|

|

3 |

48,7 |

10,91 |

1,64 |

30 |

78 |

t 2,3 = 0,05 |

|

|

Окружность грудной клетки (ОГК) в покое, см Chest circumference (CHC) at rest, cm |

1 |

79,4 |

6,32 |

0,93 |

70 |

98 |

t 1,2 = 0,48 |

|

2 |

78,9 |

3,80 |

0,55 |

72 |

89 |

t 1,3 = 2,38 |

|

|

3 |

74,9 |

10,91 |

1,64 |

70 |

82 |

t 2,3 = 2,31 |

|

|

Индекс Вервека, у. е. Verweck index, c. u. |

1 |

1,0 |

0,11 |

0,02 |

0,75 |

1,25 |

t 1,2 = 0 |

|

2 |

1,0 |

0,11 |

0,02 |

0,75 |

1,25 |

t 1,3 = 2,49 |

|

|

3 |

0,9 |

0,12 |

0,02 |

0,74 |

1,23 |

t 2,3 = 0,52 |

|

|

Индекс Пинье, у. е. Pignet index, c. u. |

1 |

14,4 |

3,84 |

0,57 |

7,0 |

24,0 |

t 1,2 = 5,40 |

|

2 |

17,5 |

0,67 |

0,10 |

7,0 |

10,0 |

t 1,3 = 8,46 |

|

|

3 |

25,1 |

7,50 |

1,13 |

10,0 |

43,0 |

t 2,3 = 6,70 |

|

*95 % уровень достоверности при t > 1,96.

*95 % significant at t > 1.96.

роль – 74,8 ± 3,24 см (t 1,2 = 0,48, t 1,3 = 2,38, t 2,3 = 2,31).

Таким образом, статистически значимые различия касались среднегрупповых значений длины и массы тела, которые у ватерполистов превышали таковые у пловцов и школьников, не занимающихся спортом. Хотя окружность грудной клетки у спортсменов статистически значимо превышала таковую у «неспортсме-нов», достоверных различий между группами пловцов и ватерполистов не обнаружено. По-видимому, занятия водным поло способствует значительному развитию не только мышечной массы, но и подкожного жира, что отразилось на массе тела. Не исключено, что большая масса тела ватерполистов может быть сопряжена с большей длиной тела.

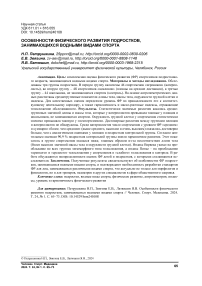

При оценке распределения обследованных подростков по индивидуальному уровню физического развития установлены достоверные различия, прежде всего между спортсменами и «неспортсменами» (рис. 1).

В соответствии с центильной шкалой обследуемые распределились по 6 градациям. «Низкий» уровень, согласно центильным шкалам, зарегистрирован только у одного подростка из контрольной группы, а «ниже среднего» – у двух ватерполистов, у двух пловцов и у восьми человек, не занимавшихся спортом.

Различия между группами спортсменов и контролем при этом подходе по оценке «ниже среднего» уровня cтатистически значимы (F = 5,07).

Ватерполистов, как и следовало ожидать (после регистрации более высоких среднегрупповых значений длины тела), с уровнем ФР «средним» и суммарно «более, чем средним» (выше среднего, высоким и очень высоким) оказалось достоверно больше, чем пловцов и подростков контрольной группы с аналогичными оценками, соответственно: по «среднему» ФР (F 1,2 = 17,40 и F 1,3 = 13,86) и «более чем среднему» ФР (F 1,2 = 14,45 и F 1,3 = 28,42). Аналогичная картина зафиксирована и по числу подростков с «очень высоким» уровнем ФР (F 1,3 = 16,23 – 17 ватерполистов и 3 пловца) и ни одного подростка – из не занимавшихся спортом (F 1,3 = 23,65).

Оценку гармоничности ФР обследуемых подростков также определяли центильным методом. Анализ распределения подростков по гармоничности ФР показал, что среди ватерполистов 73,9 % обследованных имели гармоничное развитие, т. е. масса тела и окружность грудной клетки соответствовали длине тела. Негармоничность физического развития у ватерполистов была обусловлена в основном несоответствием массы тела длине: у двух спортсменов масса тела оказалась

ватерполисты пловцы школьники

■ низкое ■ ниже среднего ■ среднее ■ выше среднего ■ высокое ■ очень высокое

Рис. 1. Распределение обследованных подростков по уровню физического развития (длина тела), % Fig. 1. Distribution of adolescents by their levels of physical development (body length), % больше долженствующей, у одного спортсмена – и масса, и окружность грудной клетки выше долженствующих, у девяти спортсменов – и масса, и окружность грудной клетки ниже долженствующих.

При статистической обработке данных выявлены достоверные различия и в распределении между ватерполистами и контролем (73,9 % и 90,9 % – F 1,3 = 4,75). В группе пловцов гармоничное развитие зарегистрировано у 85,4 % спортсменов, причем у двух из семи подростков с негармоничным развитием масса тела и окружность грудной клетки были выше долженствующих, у двух – менее долженствующих, у одного отличие касалось только окружности грудной клетки – более табличного значения. Следует отметить, что дисгармоничность физического развития у спортсменов по центильной шкале регистрировалась в единичных случаях и относилась к уровням развития «выше среднего» (75–90 центиль), «высокий» (90–97 центиль) и «очень высокий» (97 и более).

Наиболее гармоничными по центильным оценкам выглядели подростки контрольной группы – 90,9 % обследованных, что можно объяснить тем фактом, что применяемые на практике центильные шкалы рассчитаны на больших популяциях детей и подростков без учета вклада в эти цифры занимающихся спортом. Дисгармоничность у лиц контрольной группы была обусловлена только превышением массы тела над долженствующей.

Среди подростков, не занимающихся спортом, двое с негармоничным развитием входили в 25–75 центиль, т. е. имели «средний» уровень развития. Один школьник с дисгармоничным развитием по длине тела относился «низкому» уровню (3–10 центиль), и один – к уровню «ниже среднего» (10–25 центиль).

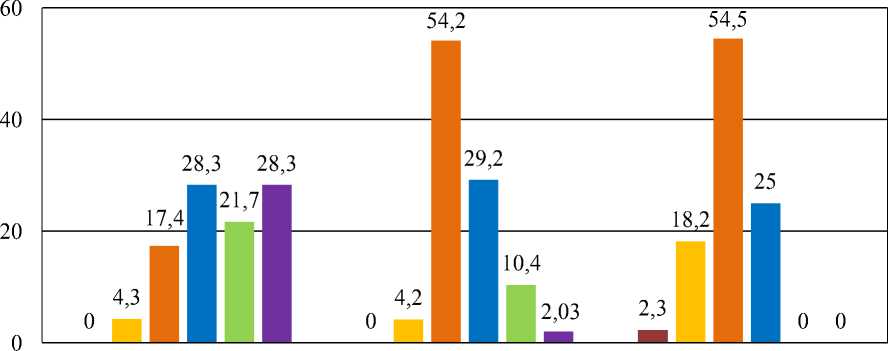

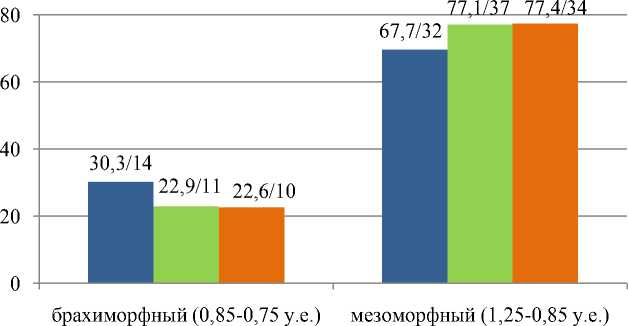

Поскольку корреляция массы и длины тела не только характеризует гармоничность ФР, но и отражает тип телосложения, для определения последнего пользуются различными формулами расчетов индексов (соотношений индивидуальных антропометрических показателей). Для анализа ФР обследованных спортсменов из множества существующих индексов выбраны индекс Вервека и индекс Пинье (табл. 1, рис. 2). Результаты сравнения обследованных контингентов по полученным индексам (величина критерия Фишера) представлены в табл. 2.

Индекс Вервека позволяет определить конституциональный тип телосложения. Полученные среднегрупповые значения индекса Вервека (соответственно: 1,0 ± 0,02, 1,0 ± 0,02 и 0,9 ± 0,0,02 у. е. F 1,3 = 2,48) свидетельствуют о преобладании у подростков мезоморфного типа телосложения (норма от 0,85 до 1,25 у. е.), что и подтверждено распределением (см. рис. 2). Согласно индивидуальным оценкам индекса Вервека, распределение обследованных подростков по типу телосложения было сходным во всех трех группах, большинство относилось к мезоморфному типу.

водное поло (n=46) ■ плавание (n=48) ■ школьники (n=44)

Индекс Вервека Verweck Index

крепкое (10-15 у.е.) среднее (16-25 у.е.) слабое (26-36 у.е.)

водное поло (n=46) ■ плавание (n=48) ■ школьники (n=44)

Индекс Пинье

Pignet Index

Рис. 2. Распределение обследованных подростков по индексам, характеризующим телосложение (в числителе – проценты (%), в знаменателе – абсолютные числа)

Fig. 2. Distribution of adolescents by physique (%/absolute values)

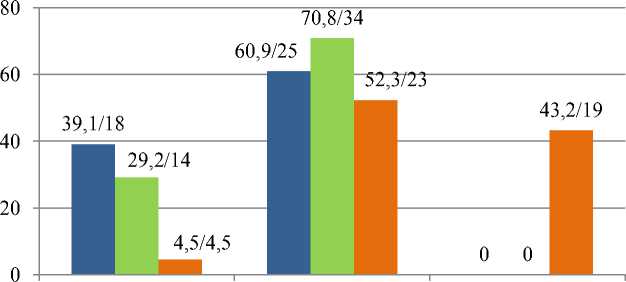

Индекс Пинье также используется для оценки телосложения индивидуума, но с другой терминологией. При анализе среднегрупповых значений этого индекса (см. табл. 1) установлены статистически значимые различия между сравниваемыми группами (t 1,2 = 5,40, t 1,3 = 8,46, t 2,3 = 6,70 ) , что отразилось и на их распределении по типам телосложения (рис. 2). Согласно данному показателю для большинства спортсменов характерно «среднее» и «крепкое» телосложение, соответственно: у 39,1 % и 60,9 % - у ватерполистов, 70,8 % и 29,2 % - у пловцов. Около половины школьников, не занимавшихся спортом, по индексу Пинье имели «среднее» (52,3 %) и «слабое»

(43,2 %) телосложение. Лишь два подростка из контрольной группы характеризовались как имеющие «крепкое» телосложение.

Для ватерполистов «крепкое» и «среднее» телосложение по Пинье и увеличение при этом площади опоры нижних конечностей создает преимущество при совершении таких технических элементов, как «ходьба в воде», «приподнимание», «выпрыгивание», что определяет эффективность атакующего броска по воротам соперника [6].

Для пловцов чаще выявленное «среднее» телосложение означает пропорциональность конечностей и, соответственно, такие важные для этого вида спорта характеристики, как более

Таблица 2

Table 2

Результаты сравнения обследованных контингентов по индексам Вервека и Пинье Intergroup differences in terms of the Verweck and Pignet indices

|

Типы телосложения Body type |

Сравниваемые группы*, индексы, значение критерия Фишера** Groups*, indices, Fisher test value** |

||

|

В–П / W–S \ |

В–К / W–C |

П–К / S–C |

|

|

Индекс Вервека / Verweck index |

|||

|

Брахиморфный (0,85–0,75 у. е.) Brachymorphic (0.85–0.75 c. u.) |

– |

– |

0,001 |

|

Мезоморфный (1,25–1,85 у. е.) Mesomorphic (1.25–1.85 c. u.) |

0,68 |

0,69 |

0,05 |

|

Индекс Пинье / Pignet index |

|||

|

Крепкое (10–15 у. е.) Strong (10–15 c. u.) |

1,04 |

19,12 |

11,6 |

|

Среднее (16–25 у. е.) Average (16–25 c. u.) |

0,64 |

0,34 |

2,64 |

|

Слабое (26–36 у. е.) Weak (26–36 c. u.) |

44,36 |

45,32 |

|

* В – ватерполисты, П – пловцы, К – дети, не занимающиеся спортом; ** – значение критерия Фишера более 3,94 – статистически значимо.

* W – water polo players, S – swimmers, C – children not involved in sports; ** – Fisher test value more than 3.94 – statistically significant.

плавный вход в воду при старте, лучшее скольжение и т. д. Очевидно, развитие двигательных качеств при занятиях водными видами отразилось на типе телосложения спортсменов [5].

Таким образом, установленные среднегрупповые различия между рассмотренными антропометрическими показателями касались всех изученных характеристик. Детальный анализ индивидуальных характеристик ФР спортсменов и «неспортсменов» позволил выявить достоверные различия по уровням физического развития и гармоничности. Эти результаты ожидаемы и объясняются особенностями спортивной деятельности в водной среде. Согласно основным законам биомеханики, максимальная амплитуда движений у тренирующихся в водной среде прямо пропорциональна линейным размерам тела. Очевидно, что зарегистрированные особенности связаны именно с тренировочным процессом.

Обсуждение полученных результатов позволило выявить неопределенности оценок ФР детей и подростков, с которыми сталкиваются исследователи. Не вдаваясь в подробности, кратко опишем их.

Хотя все оценки ФР включают объективно полученные при антропометрии значения длины, массы тела и окружности грудной клетки, дальнейший анализ этих данных, включающий оценку уровня ФР и гармоничности, проводят, используя общепринятые сигмальные и центильные шкалы. Следует отметить, что эти шкалы, отражающие возрастно-половые характеристики, рассчитаны на больших популяциях детского населения, а оценки по этим шкалам, хотя и включают одни и те же значения антропометрических показателей, не всегда совпадают. При этом не учитываются, к примеру, географические, региональные и национальные особенности. Отсутствуют стандарты для оценки ФР лиц, занимающихся различными видами спорта, а известно, что эти занятия отражаются на уровне ФР вообще и на отдельных антропометрических показателях в частности.

Наибольшие проблемы возникают при использовании индексов, расчет которых проводят по различным формулам, включающим соотношения индивидуальных антропометрических показателей. Существование множества таких индексов, с одной стороны, расширяет возможности исследователя, с другой – обеспечивает получение «желательных» для него результатов.

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют об особенностях ФР подростков, занимающихся водными видами спорта, и подтверждают необходимость разработки стандартов ФР для лиц, занимающихся различными видами спорта, что актуально не только для морфологов и физиологов, но и для тренеров, педиатров и других специалистов в сфере общественного здоровья.

Список литературы Особенности физического развития подростков, занимающихся водными видами спорта

- Бойкузиева, М.Б. Непараметрический (центильный) способ оценки физического развития детей подростков в возрасте 12–16 лет / М.Б. Бойкузиева // Экономика и социум. – 2022. – № 11–1 (102). – С. 429–433.

- Взаимосвязь показателей уровня физической активности и культуры здорового образа жизни детей школьного возраста / А.В. Малинин, Д.Н. Пухов, Т.Ф. Абрамова, Т.В. Долматова // Теория и практика физ. культуры. – 2021. – № 9. – С. 29–31.

- Казимов, М. К методу оценки физического развития детей и подростков / М. Казимов, А. Агасиева, В. Казимова // Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2022. – № 80. – С. 15–21.

- Мершалова, А.А. Центильная характеристика физического развития 13–15-летних подростков Алтайского края / А.А. Мершалова, Г.Н. Бородина // Мед. вестник Башкортостана. – 2021. – Т. 16, № 3 (93). – С. 39–42.

- Мониторинг морфофункционального и метаболического состояния юных пловцов / А.О. Шепилов, А.В. Ненашева, А.В. Шевцов и др. // Человек. Спорт. Медицина. – 2018. – Т. 18, № 1. – С. 60–73. DOI: 10.14529/hsm180105

- Морфологические показатели и асимметрии юных ватерполистов / Ю.А. Кудряшова, Д.А. Ровный, О.А. Медведева и др. // Физ. культура, спорт – наука и практика. – 2018. – № 3. – С. 74–81.

- Нененко, Н.Д. Динамика морфофункциональных показателей юных ватерполисток с различными вариантами биологического развития в годичном цикле подготовки / Н.Д. Нененко, Л.В. Дзюбинская, М.В. Стогов // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 2 (180). – С. 277–282. DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.2.p277-282

- Нормативно-правовое обеспечение организации научного исследования в сфере физической культуры и спорта / А.Н. Коваленко, Е.В. Быков, Н.П. Петрушкина, О.И. Коломиец // Актуальные проблемы правового регулирования спортивных правоотношений: сб. материалов IX Междунар. науч.-практ. конф. (Челябинск, 23 апр. 2019 г.). – 2019. – С. 90–94.

- Оценка физического развития футболистов методом индексов / К.В. Выборная, Р.М. Раджабкадиев, С.В. Клочкова, Д.Б. Никитюк // Соврем. вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, № 4 (17). DOI: 10.51871/2588-0500_2021_05_04_16

- Петрушкина, Н.П. Влияние морфофункционального статуса спортсменов пубертатного возраста на возникновение спортивных травм / Н.П. Петрушкина, О.И. Коломиец, Н.А. Симонова // Теория и практика физ. культуры. – 2016. – № 5. – С. 38–40.

- Распопова, Е.А. Физическое развитие юных пловцов и прыгунов в воду 13–15 лет / Е.А. Распопова, И.В. Чеботарева // Пед.-психол. и мед.-биол. проблемы физ. культуры и спорта. – 2021. – Т. 16, № 4. – С. 16–21. DOI: 10.14526/2070-4798-2021-16-4-16-21