Особенности физико-химических свойств нефтей как показателей нефтяных систем (на примере Пермского свода)

Автор: Кожевникова Е.Е., Яковлев Ю.А., Башкова С.Е., Волкова А.О., Боталова А.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены физико-химические свойства нефтей месторождений Пермского свода. На основе 838 проб нефтей семи палеозойских газонефтяных комплексов установлены диапазоны физико-химических показателей - плотности нефти, содержания серы, азота, смол, асфальтенов, парафинов и металлопорфиринов. Физико-химические характеристики нефтей рассматриваются как идентификаторы условий формирования нефтегазоносности. Путем выполнения кластерного анализа на основе 353 проб выделено пять однородных физико-химических групп нефтей (кластеров). Свойства нефтей по нефтегазоносным комплексам и кластерам представлены на диаграммах «box plot». Интерпретация данных проведена с учетом представлений о возможном формировании нефтегазоносности Пермского свода за счет трех нефтяных систем - «рифейской», «девонской терригенной» и «доманиковой». Различные по составу нефти в пределах месторождения («пестрота свойств») могут свидетельствовать об особенностях гипергенных преобразованиях состава нефтей, а также о возможной миграции из нескольких зон генерации на различных временных этапах. Относительно однородные свойства нефтей на Яринско-Каменноложском и на Осинском месторождениях интерпретируются как результат генерации в источниках, продуктивных по объему и интенсивных во времени, причем по характеристикам физико-химических кластеров нефти этих месторождений вероятно относятся к разным зонам генерации «доманиковой» системы.

Нефтегазоносные комплексы, пермский свод, пермский край, месторождения нефти, геоструктурные зоны, физико-химические свойства нефтей, плотность нефтей, содержание серы, азота, смол, асфальтенов, парафинов, кластеры, нефтяные системы, генерация углеводородов, миграция, аккумуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/147246258

IDR: 147246258 | УДК: 550.8:550.4 | DOI: 10.17072/psu.geol.22.2.178

Текст научной статьи Особенности физико-химических свойств нефтей как показателей нефтяных систем (на примере Пермского свода)

Пермский свод содержит около 22,8% начальных суммарных ресурсов нефти Пермского края (Лядова, Яковлев, Распопов, 2010). Нефтегазоносность разреза связана со всеми основными нефтегазоносными комплексами (НГК). Промышленные притоки нефти получены на 23 месторождениях. Основными коллекторами являются пласты Д1, Д0, Т, Бб, Тл, Бш и В3В4. Нефтяные залежи с непромышленными запасами установлены в артинских отложениях на Полазненской площади и в кунгурских отложениях на Краснокамском месторождении. Кроме того, нефтепроявле-ния различной интенсивности и битуминоз-ность пород отмечены практически по всему вышележащему разрезу структуры вплоть до кунгурских и соликамских отложений (Красильников, Оборин и др., 1973; Яковлев, Беляева, Бушин, 2018).

Особенностью Пермского свода является, во-первых, наличие в его юго-восточной и северо-восточной частях бортовой зоны

Камско-Кинельской системы палеопрогибов (ККСП) с контрастными структурными ловушками в структурах облекания девонских рифов, во-вторых, достаточной близостью структурных ловушек к зоне генерации во внутренней зоне ККСП в сочетании с благоприятными миграционными условиями в ви-зейских терригенных отложениях. Вполне очевидно, что для Пермского свода такое сочетание позволяет говорить о главной генерационной роли доманикитов и доманикоидов Камско-Кинельской системы палеопрогибов, но по размещению нефтеносности в разрезе не исключаются и другие источники генерации (Шаронов, 1971; Винниковский, Шаронов, 1977; Красильников, Оборин и др., 1973).

В связи с вышесказанным, целесообразно рассматривать нефтегазоносность с позиций нефтяных систем (Пайразян, 2010; Magoon, Schmoker, 2000; Mancini, Goddard, Barnaby, Aharon, 2006). Установленная нефтегазоносность Пермского свода дает основание полагать, что месторождения могут быть идентифицированы к трем нефтяным системам – «доманиковой», «девонской терригенной» и потенциальной «рифейской». Первая из них является основной и предполагает вертикальную миграцию в зонах «доманиковой» генерации, последующую латеральную миграцию по визейских терригенных пластам и вертикальную миграцию в зонах аккумуляции. Девонский терригенный комплекс в данном районе характеризуется наличием зоны нефтегазоматеринских свит (НГМС), что позволяет сделать предположение о возможности влияния девонской терригенной нефтяной системы на процесс формирования нефтегазоносности изучаемого района (Кожевникова, 2020). В девонских терригенных отложениях установлена промышленная нефтеносность в пластах Д 0 и Д 1 на шести месторождениях Пермского свода.

В рифейских и вендских отложениях выявлены нефтегазопроявления по керну в северных и центральных районах рифейского Камско-Бельского прогиба, пространственно совпадающих с палеозойскими тектоническими структурами Пермского края (Очерская, Ножовская, Краснокамская, Северокамская, Бородулинская, Черновская площади и др.). Залежи тяжелой нефти открыты в вендских отложениях в Пермском крае

(Сивинская, Соколовская, Верещагинская) и Удмуртской Республике (Поломское, Шар-канское, Дебесское месторождения). Также установлено физико-химическое сходство и единый генезис рифей-вендских нефтей и нефтей девонских терригенных отложений на месторождениях в Удмуртской Республике (Поломское, Чубойское) (Коблова, Фрик, Белоконьи др., 1984). Сравнительная характеристика физико-химических свойств нефтей представлена в таблице.

Геохимическими исследованиями в ри-фейских отложениях Камско-Бельского прогиба установлено региональное распространение основной генерационной калтасин-ской свиты в нижнем рифее (Белоконь, Горбачев, Балашова, 2001; Башкова, Карасева, 2006; Башкова, Карасева, Горбачев, 2012).

Физико-химические характеристики нефтей рассматриваются как идентификаторы условий формирования нефтегазоносности. Доказательством генетического единства нефтей по разрезу служит определенная близость физико-химических показателей, сохранившаяся при вертикальной миграции (Красильников и др., 1973).

В то же время различные по составу нефти в пределах месторождения («пестрота свойств») могут свидетельствовать об особенностях гипергенных преобразований состава нефтей, а также о возможной миграции из нескольких зон генерации на различных временных этапах.

Как отмечал Л.В. Шаронов (1971), «…первичная миграция нефтяных углеводородов возможна на всех стадиях постседиментационных превращений осадка…, однако количество выделяющихся на разных стадиях генерации углеводородов и их качественный состав неодинаковы…».

Оценка физико-химических свойств нефтей Пермского свода проведена на основе результатов анализа 838 проб нефтей семи палеозойских газонефтяных комплексов с учётом опубликованных данных (Винниковский, Коблова, 1977; Коблова, Дулепова, 1989).

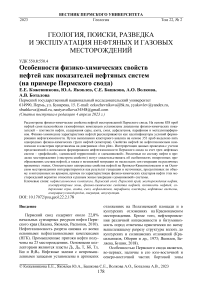

Физико-химические свойства нефтей Пермского свода по НГК представлены на рис. 1 в виде диаграмм box plot («ящик с усами», коробчатая диаграмма), предложенных Дж. Тьюки (1981) в качестве наиболее наглядного изображения.

Таблица. Сравнительная характеристика физико-химических свойств и состава рифей-вендских и девонских нефтей

|

Месторождение |

Дебесское |

Очерское |

Поломское |

Сивинское |

Чубойское |

|

Геол. возраст |

V 2 vr |

V 2 vr |

RF 1 pr |

V 2 kk |

D 2 tm |

|

Плотность, г/см3 |

0,962–0,966 |

0,965 |

0,958 |

0,955 |

0,948–0,962 |

|

Сера, % |

0,31–0,34 |

0,2 |

0,34–0,67 |

0,31 |

0,17–0,39 |

|

Азот, % |

0,34 |

0,27 |

0,32–0,35 |

0,37 |

0,17–0,39 |

|

Смолы, % |

19,9–20,2 |

12,5 |

23,8–28,0 |

19,6 |

19,5–23,1 |

|

Асфальтены, % |

7,6–9,1 |

7,7 |

7,8–9,0 |

9,0 |

8,5–11,9 |

|

Парафины, % |

0,7–1,8 |

0,6 |

1,3–1,4 |

1,0 |

0,1–1,6 |

|

Изотопный состав δ13С, ‰ |

–31,5 |

–31,3 |

–31,1 |

–31,2 |

–31,3 |

При сопоставлении результатов используются, в первую очередь, значения квартилей «25–75%», а также медианная величина. Следует также отметить, что практически всегда отмечаются так называемые «отскоки» и «усы» диаграмм, что можно объяснить как различными источниками генерации, так и гипергенными преобразованиями нефтей. Интерпретация таких данных всегда затруднительна и неоднозначна.

Плотность нефтей для основных НГК является достаточно дифференцированным показателем. Наиболее плотные нефти характерны для девонского терригенного и верх-недевонско-турнейского карбонатного комплексов при достаточно большом общем диапазоне параметра: по квартилям «25– 75%» она соответствует 0,84–0,89 г/см3. Относительно небольшой диапазон плотности при общих низких величинах (0,82– 0,84 г/см2) характерен для нижне-средневизейского НГК. Для трех вышележащих НГК в квартилях «25–75%» характерна «фоновая» плотность в диапазоне 0,84–0,87 г/см3.

Практически те же тенденции изменения свойств нефтей по разрезу прослеживаются для содержаний серы, азота, асфальтенов. Наибольший диапазон сернистости имеют нефти девонского терригенного, верхнеде-вонско-турнейского и верхневизейско-башкирского НГК. По квартилю «25–75%» наименьшая сернистость нефтей (0,5–1,1%) характерна для нижне-средневизейского НГК (рис. 1).

Смолы в нефтях месторождений Пермского свода имеют достаточно ровный диапазон содержаний с тенденцией некоторого их увеличения в девонских терригенном и верхне- визейско-башкирском НГК (рис. 1). По содержанию азота следует отметить тенденцию несколько повышенных величин в двух нижних комплексах, а относительно низкий диапазон квартиля «25–75%» соответствует нефтям нижне-средневизейского НГК (рис. 1).

Дифференцировано по разрезу содержание асфальтенов в нефтях: наибольший диапазон по квартилю отмечается для девонского терригенного, верхнедевонско-турней-ского НГК (от 0–1 до 4–6%). Для верхневи-зейско-башкирского и верейского НГК содержание асфальтенов по квартилю «25– 75%» соответствует 1–3%. Показательно, что небольшой диапазон содержания асфальтенов отмечается в нефтях нижне-средневизейского НГК.

Парафины содержатся в нефтях всех комплексов практически в равных диапазонах. По ограниченным данным, наиболее низкий параметр имеют нефти нижнепермских отложений на Краснокамском месторождении (рис. 1).

Наибольшие отличия практически всех физико-химических показателей характерны для нефтей нижнепермских отложений на Краснокамском месторождении (рис. 1), где отмечаются самые высокие показатели плотности и содержаний серы, смол и асфальтенов. Специфические особенности свойств и состава нефти нижнепермских отложений соответствуют их глубоким гипергенным преобразованиям.

Ранжирование многомерного массива физико-химических характеристик нефтей проводится на основе кластерного анализа, где каждое фактическое опробование рассматривается как «объект», а определяемые параметры – в качестве «признаков».

Рис. 1. Диаграммы изменения физико-химических свойств нефтей по нефтегазоносным комплексам Пермского свода. Комплексы: 1 – D 2 -D 3 ; 2 – D 3 -C 1 t; 3 – C 1 v 1-2 ; 4 – C 1 v 3 -C 2 b; 5 – C 2 vr; 6 – C 2 m; 7 – C 3 -P 1

Кластеризация массива данных позволяет «свернуть» многокомпонентную систему «объекты-признаки» в относительно небольшое число условно однородных групп (кластеров) и использовать их в дальнейших оценках. Успешное применение кластеров при геохимических исследованиях представлено в работах (Васянина, Батова и др., 2014; Яковлев, 2014).

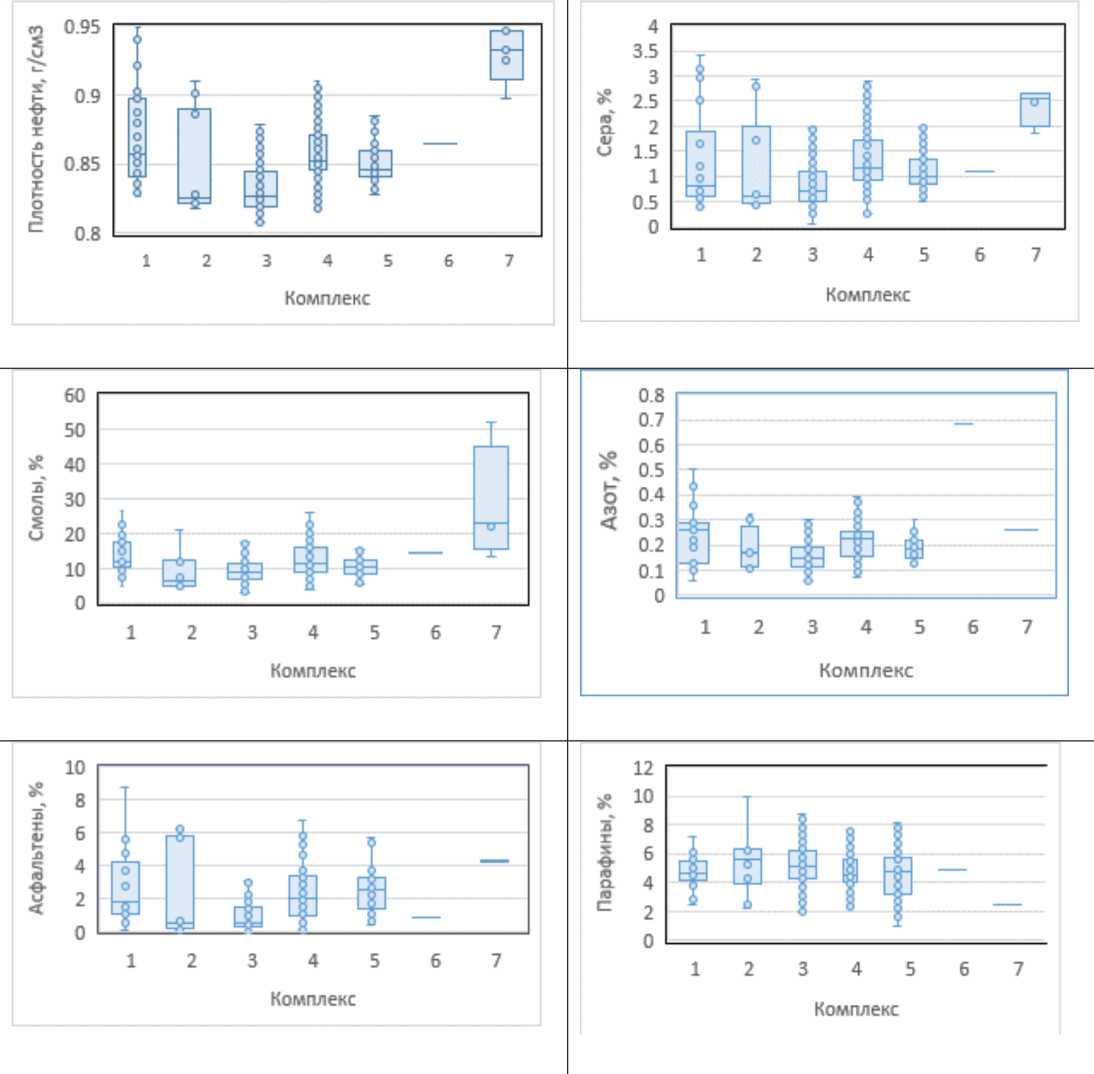

В качестве «признаков» для кластерного анализа приняты плотность нефти при 20°С, содержание в нефти серы, смол, асфальтенов, парафинов, температура начала кипения нефти. В расчетах использовано 353 анализа нефтей с условием определения в пробе всех указанных признаков. По результатам расче- тов в программном комплексе Statistica, графических построений и лучшей экспертной идентификации в массиве выделено пять кластеров (однородных физико-химических групп).

Результаты «раскрытия» кластеров по физико-химическим показателям представлены диаграммами box plot на рис. 2. Отмечается высокая синхронность изменения большинства идентификационных параметров в смежных группах в диапазоне квартилей «25–75%». Величины единичных резких «отскоков» и экстремальные значения в большинстве случаев интерпретировались как результаты некачественного опробования и из дальнейшей обработки исключены.

Рис. 2. Диаграммы изменения физико-химических свойств нефтей по группам (кластерам) на Пермском своде

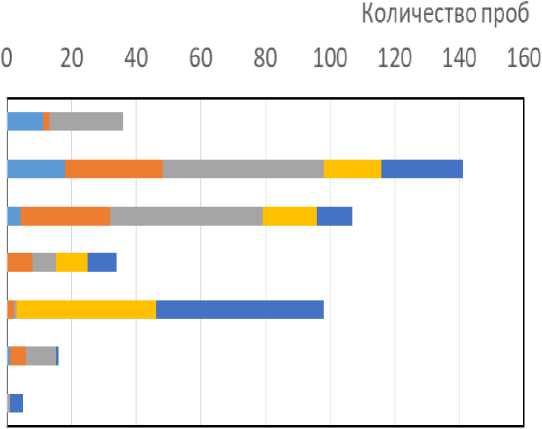

Количество проб

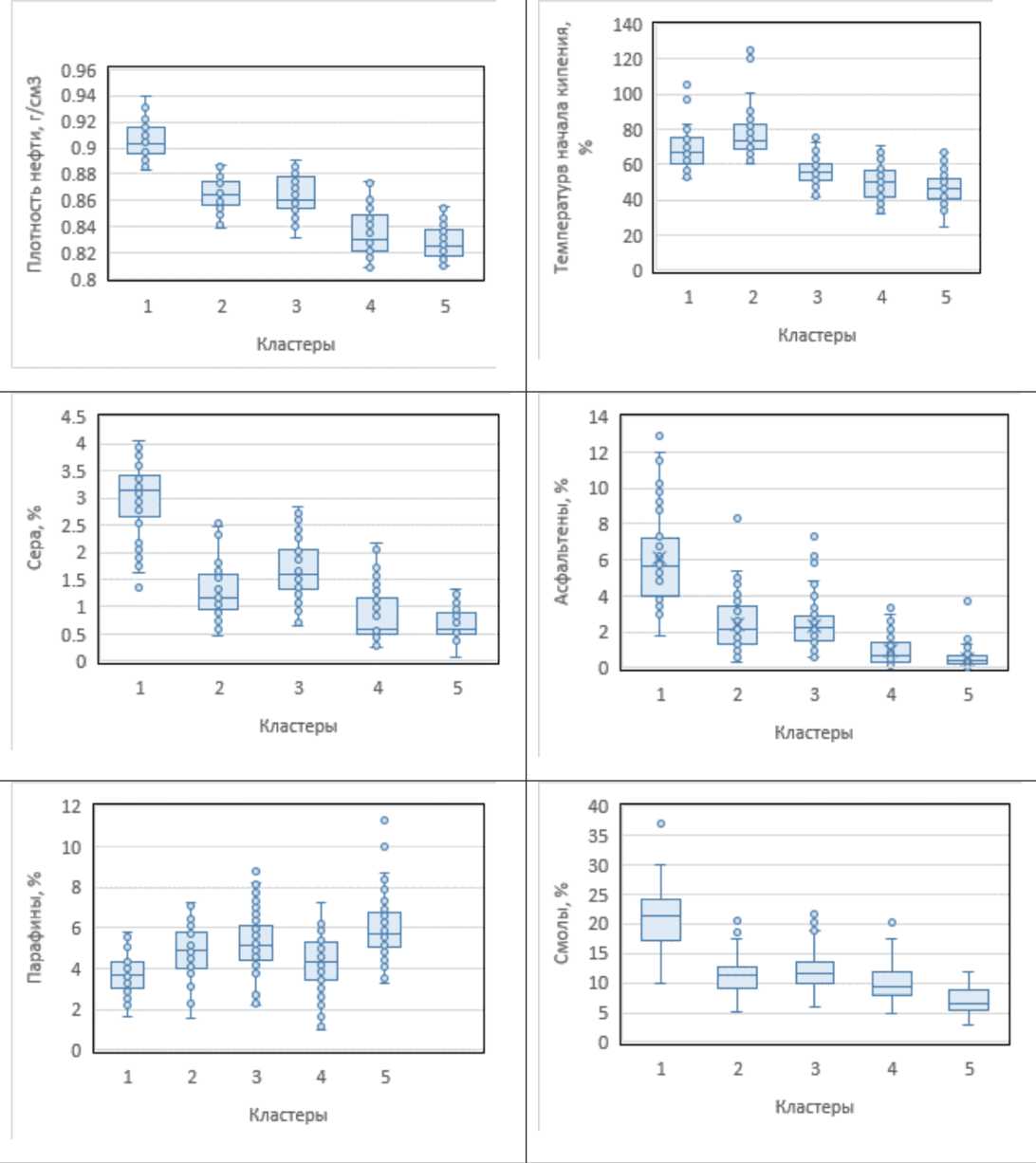

Рис. 3. Физико-химические кластеры нефтей в нефтегазоносных комплексах ПС

Осинское месторождение

Лобановская бортовая зона

Баклановское

Межевская бортовая зона

Ярино-Каменноложское

Краснокамское месторождение Северокамское месторождение

■ Кластер 1 ■ Кластер 2 ■ Кластер 3 ■ Кластер 4 ■ Кластер 5

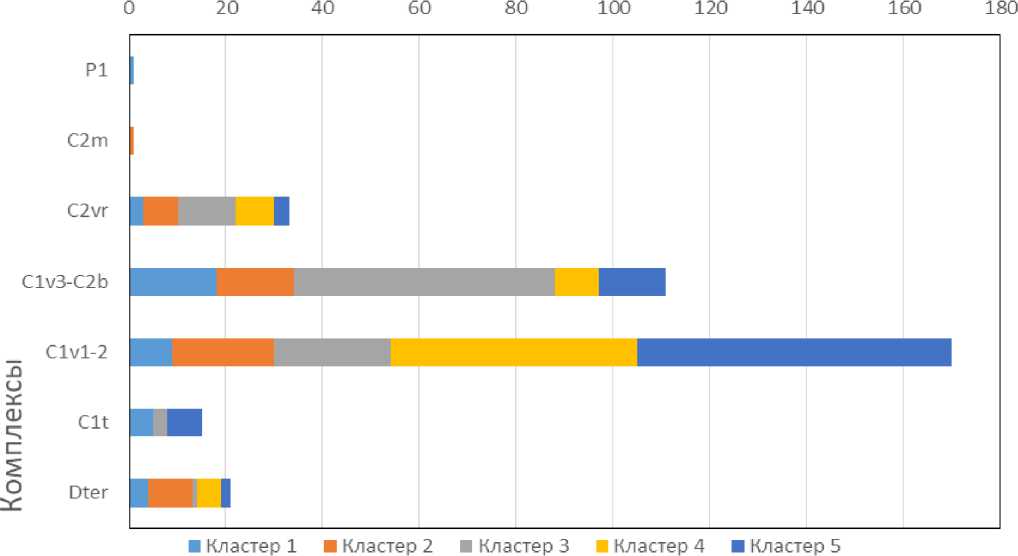

Рис. 4. Физико-химические кластеры нефтей в геоструктурных зонах и на месторождениях

Особенностью первого кластера является высокое содержание серы, асфальтенов, смол и повышенная плотность нефти (рис. 2). Данная группа развита во всех основных НГК. Наибольшее развитие она имеет в нижне-средневизейском, верхневизей-ско-башкирском комплексах и в меньшей степени – в девонском терригенном НГК.

Для второго кластера характерны в основном «фоновые» показатели физикохимических свойств нефтей, кроме того, эти нефти отличаются повышенной температурой начала кипения. Группа характерна для нефтей каменноугольных отложений. Относительно высокая доля таких нефтей отмечается в девонском терригенном НГК.

Для третьего кластера характерно невысокое содержание асфальтенов и смол. Нефти этой группы имеют повышенное содержание серы и парафинов относительно «фоновых» величин. Данный кластер характерен для нефтей нижнесреднекаменноугольных отложений, но наибольшее распространение получил в верхневизейско-башкирском карбонатном комплексе.

Нефти четвертого кластера отличаются пониженными содержаниями асфальтенов и серы, а также пониженной плотностью. Данная группа нефтей отмечается во всех НГК, кроме верхнедевонско-турнейского ком- плекса (не исключается, что за счет недостаточного опробования). Наибольшая встречаемость группы отмечается в нижне-средневизейском НГК (рис. 3).

Для нефтей пятого кластера характерна относительно низкая плотность и пониженные содержания асфальтенов, серы и смол (рис. 2). Данный кластер нефтей отмечен во всех НГК, но наибольшее развитие имеет в нефтях верхнедевонско-турнейского и ниж-не-средневизейского НГК (рис. 3).

В целом, распределение установленных кластеров по разрезу свидетельствует об их встречаемости во всех нефтегазоносных комплексах. Для основных НГК Пермского свода – нижне-средневизейского, верхневи-зейско-башкирского и верейского – структура распределения кластеров нефтей достаточна схожа. Следует отметить, что нефти второй и четвертой групп не встречены в верхнедовонско-турнейском комплексе, что может быть связано с недостаточным опробованием.

Более информативна идентификация кластеров нефтей по геоструктурным зонам и месторождениям (рис. 4). Так, для месторождений Лобановской бортовой зоны и Ба-клановского фиксируется однотипное распределение нефтей по кластерам и их пропорциям в пробах. Выявленная «пестрота» нефтей, отмеченная и по наиболее опробованному Баклановскому месторождению, может интерпретироваться как следствие «дозированного» нефтенакопления коллекторов УВ из нескольких разновременных источников генерации, по-видимому, «домани-ковой» системы.

Иные условия однородности нефтей отмечаются на наиболее крупных месторождениях Пермского свода – Осинском, Ярино-Каменноложском и Северокамском. Достаточно однородный состав нефтей может интерпретироваться как результат относительно единовременного поступления углеводородов из одного наиболее продуктивного и ближайшего к каждому из этих месторождений источника генерации.

Выводы

Комплексная оценка физико-химических характеристик нефтей с учетом их особенностей по разрезу позволила выявить пять относительно однородных групп. Доминирующей нефтяной системой для Пермского свода является «доманиковая», с генерацией в различных объемах и интенсивностью во времени.

Влияние наиболее древней нефтяной системы (рифей-вендской) для образцов, участвующих в работе, пока не установлено. Так, рифей-вендские нефти характеризуются высокой плотностью (более 0,900 г/см3) и низким содержанием серы (менее 1%). И хотя кластер с указанными параметрами не выявлен, существующие факты – нефтега-зопроявления, установленные залежи нефти, наличие нефтегазоматеринских свит, коллекторов и флюидоупоров, генетическое сходство протерозойских и девонских нефтей – говорят о возможности собственной генерации УВ рифей-вендскими отложениями и миграции в вышележащие девонские терригенные отложения.

Месторождения отличаются по однородности состава нефтей, что позволяет сделать предположение о разных механизмах формирования залежей. Существовало как относительно быстрое заполнение ловушек в результате активной генерации и миграции, так и «дозированное», т.е. заполнение ловушек УВ в результате нескольких этапов генерации.

Список литературы Особенности физико-химических свойств нефтей как показателей нефтяных систем (на примере Пермского свода)

- Башкова С.Е., Карасева Т.В. Некоторые особенности процессов генерации УВ в рифей-вендских отложениях Волго-Уральской НГП. Геология и полезные ископаемые Западного Урала: Материалы региональной научно-практической конференции. Пермь, 2006.

- Башкова С.Е., Карасева Т.В., Горбачев В.И. Основные проблемы прогноза нефтегазоносно-сти рифей-вендских отложений европейской части России // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2012. № 7. С. 25-32.

- Белоконь Т.В., Горбачев В.И., Балашова М.М. Строение и нефтегазоносность рифейско-вендских отложений востока Русской платформы. Пермь, 2001. 108 с.

- Васянина Д.И., Батова И.С. и др. Геохимические особенности доманикоидных отложений Пермского края // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2014. № 7. С. 115-120.

- Винниковский С.А., Шаронов Л.В. Закономерности размещения и условий формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. Т. 2. Пермская область и Удмуртская АССР// М., Недра, 1977. 272 с.

- Карасева Т.В. Порфирины как качественный и количественный показатели нефтегазообразова-ния на севере Урало-Поволжья// Геологическое строение инефтегазоносность северных и западных районов Волго-Уральской провинции. Пермь, 1991. С. 87-90.

- Кожевникова Е.Е. Геологическое строение и углеводородный потенциал терригенного девона на территории Пермского края // Геология и геофизика. Т.61. № 8. 2020. С. 1109-1121.

- Красильников И.Б., Оборин А.А. и др. Нефте-газоносность нижнепермских отложений Пермского Предуралья // Т.ВНИГНИ. Вып. 118. Пермь, 1973. С. 151-183.

- Лядова Н.А., Яковлев Ю.А., Распопов А.В. Геология и разработка нефтяных месторождений Пермского края. М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2010, 335 с.

- Нефти, газы и битумоиды Пермского Прикамья и сопредельных районов. Каталог физических свойств / Под ред. С.А. Винниковского, А.З. Кобловой. Пермь, 1977. 568 с.

- Нефти, газы и ОВ пород севера Урало-Поволжья. Каталог физико-химических свойств / Под ред. А.З. Кобловой, Ю.А. Дулепова. Вып. 3. КамНИИКИГС. Пермь, 1989. 685 с.

- Пайразян В.В. (2010). Углеводородные системы (бассейны древних платформ России). Москва: Спутник+, 153 с.

- Применение изотопного состава углерода для генетической идентификации нефти / A.З. Коблова, М.Г. Фрик, Т.В. Белоконь, B.М. Проворов // Х Всесоюзный симпозиум по стабильным изотопам в геохимии. Тезисы докладов. М., 1984. 173 с.

- Тьюки Дж. Анализ результатов измерений // М., Мир. 1981. 693 с.

- Шаронов Л.В. Формирование нефтяных и газовых месторождений северной части Волго-Уральского бассейна. // Пермь, Перм. кн. изд-во. 1971. 290 с.

- Яковлев Ю.А. Гидрогеохимические кластеры продуктивных комплексов северо-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2014. № 7. С. 60-64.

- Яковлев Ю.А., Беляева Г.Л., Бушин К.Б. Ареалы нефтебитумопроявлений в кунгурских отложениях северо-восточных районов Волго-Уральской нефтегазоносной провинции // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2018. № 2. С.15-19.

- Magoon L.B., Schmoker J. W. (2000) The total petroleum system - the natural fluid network that constrains the assessment unite, Chapter PS in U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment 2000 - Description and Results. U.S. Geological Survey Digital Data Series DDS-60, 4 CD-ROMS. кн. Из-во, 196.

- Mancini E.A., Goddard D.A., Barnaby R. and Aharon Р. (2006). Basin analysis and petroleum system characterization and modeling, interior salt basins, central and eastern Gulf of Mexico: U.S. Department of Energy, Final Technical Report, Phase I, Project DEFC 26- 03NT15395. 427 p.