Особенности физиологической адаптации пловцов на этапе начальной подготовки

Автор: Гронская А.С., Саакян Г.М.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Специфика спортивной деятельности предъявляет особые требования к физиологическим возможностям спортсменов, поэтому эффективное управление тренировочным процессом на всех его этапах возможно только при условии учета особенностей текущего состояния адаптивных процессов. Целью исследования явилось выявление особенностей динамики физиологических показателей, характеризующих специфику адаптации представителей специализации плавания на начальном этапе спортивной подготовки. Методы и организация исследования. Исследование проведено и организовано на базе МАОУ ДО СШ №6 г. Краснодара в два этапа в период с сентября 2021 по май 2023 года. Использовались методики оценки параметров деятельности центральной нервной, вестибулярной сенсорной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В выборку вошли 20 пловцов 7-10 лет. Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с применением программы Medstatistica. Для выявления статистической значимости различий в параметрах, предварительно проверенных на принадлежность закону нормального распределения, на этапах исследования использовался парный t - критерий Стьюдента для связанных совокупностей. Результаты исследования. Установлено, что наиболее устойчивыми компонентами физиологического статуса начинающих спортсменов-пловцов являются индикаторы функционального состояния центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а более лабильными - параметры дыхательной производительности, статокинетической устойчивости и текущего психологического состояния.

Адаптация, функциональное состояние, физиологический статус, плавание, спорт, начальная подготовка

Короткий адрес: https://sciup.org/142242946

IDR: 142242946 | УДК: 796.01:612+797.21 | DOI: 10.53742/1999-6799/2_2024_14-18

Текст научной статьи Особенности физиологической адаптации пловцов на этапе начальной подготовки

Введение. Специфика спортивной деятельности предъявляет особые требования к физиологическим возможностям, что определяется психомоторной сложностью технических элементов, интенсивными физическими нагрузками и высоким уровнем эмоционального напряжения [1]. Физиологический статус характеризует особенности личности человека и морфофункциональные компоненты, на основе которых реализуется адаптация организма к конкретным условиям существования. Эффективность адаптационного процесса при этом зависит не только от специфики фактора воздействия, но и от величины «психофизиологического потенциала индивида», реализующего личностно-когнитивные, энергетические и регуляторные механизмы [4]. Некоторые нейродинамические параметры в значительной степени заложены генетикой и мало поддаются изменениям в течение жизни, что приобретает особую важность их изучения в тренировочном процессе на начальном этапе спортивной подготовки.

Систематические комплексные исследования психофизиологических параметров пловцов, в соответствии с литературными данными, крайне немногочисленны [4, 6]. Поэтому представленный в работе анализ параметров физиологического статуса представителей специализации плавания в динамике двухлетнего периода начальной подготовки представляется актуальным.

Цель исследования – выявление особенностей динамики физиологических показателей, характеризующих специфику адаптации представителей специализации плавания на начальном этапе спортивной подготовки.

Исследование было организовано на базе МАОУ ДО СШ №6 г. Краснодара в период с сентября 2021 (I этап) по май 2023 года (II этап). В выборку вошли 20 пловцов в возрасте от 7 до 10 лет, от родителей которых было получено письменное соглашение о добровольном участии детей в исследовании и публикации полученных данных.

Для диагностики функционального состояния сердечно сосудистой системы (ССС) измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС, мин-1), систолическое и диастолическое артериальное кровяное давление (АДсист и АДдиаст, мм рт.ст.). Определение адаптационного потенциала ССС (АП, баллы) проводили на основе методики кибернетического анализа сердечного ритма, предложенной Р.М. Баевским и А.П. Берсеневой [1]. Для оценки производительности дыхательной системы (ДС) измеряли частоту дыхания (ЧД, мин-1), жизненную емкость легких (ЖЕЛ, л), время задержки дыхания на вдохе (проба Штанге, с) и на выдохе (проба Генчи, с). Для диагностики состояния вестибулярной сенсорной системы (ВСС) регистрировались показатели в сенсибилизированной пробе Ромберга (с) и тесте Яроцкого (с). Для определения силы, выносливости и работоспособности ЦНС были использованы показатели теппинг-теста, на основе которых рассчитывали коэффициенты силы и утомления нервной системы (КСНС, % и Ку, % соответственно). Оценка текущего функционального состояния производилась на основе теста «индивидуальная минута» (ИМ, с) [4, 6].

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с применением программы Medstatistica. Для выявления статистической значимости различий в параметрах, предварительно проверенных на принадлежность закону нормального распределения, на этапах исследования использовался парный t – критерий Стьюдента для связанных совокупностей.

Физиологические параметры юных пловцов представлены в таблице.

На основе анализа средних результатов, полученных на первом этапе исследования, было установлено, что параметры ЧСС, АП, ИМ и ВСС находились за пределами границ возрастной нормы. Отрицательные значения КСНС и Ку соответствовали нормативам, так как ЦНС в этом возрасте находится на стадии активного развития и данные критерии, как правило, совершенствуются и стабилизируются вплоть до юношеского периода [1]. Параметры ДС находились на оптимальном уровне. На втором этапе средние показатели АП, ДС, ВСС и теста ИМ находились выше границ нормы, что

Таблица.

Динамика показателей психофизиологического статуса пловцов (M±m)

|

Наименование показателей |

1 этап |

2 этап |

t |

P |

|

ЧСС (мин-1) |

96,60±0,70 |

88,15±0,80 |

7,95 |

<0,001 |

|

АДсист (мм.рт.ст.) |

109,00±1,87 |

105,70±1,63 |

1,33 |

>0,05 |

|

АДдиаст (мм.рт.ст.) |

72,05±1,25 |

66,30±1,54 |

2,90 |

<0,01 |

|

АП ССС (баллы) |

2,09±0,05 |

1,88±0,05 |

2,97 |

<0,01 |

|

ЧД (мин-1) |

24,05±0,35 |

19,65±0,37 |

8,64 |

<0,001 |

|

ЖЕЛ (л) |

1,72±0,06 |

1,92±0,06 |

2,36 |

<0,05 |

|

ПробаШтанге (с) |

33,65±1,73 |

58,75±4,57 |

5,14 |

<0,001 |

|

ПробаГенчи (с) |

18,55±1,24 |

35,55±2,76 |

5,62 |

<0,001 |

|

ПробаРомберга (с) |

13,80±0,44 |

23,80±0,83 |

10,64 |

<0,001 |

|

ТестЯроцкого (с) |

26,55±0,85 |

36,15±0,86 |

7,94 |

<0,001 |

|

КСНС (%) |

-11,64±5,30 |

-8,40±5,17 |

0,44 |

>0,05 |

|

Ку(%) |

-0,73±0,10 |

-0,71±0,10 |

0,14 |

>0,05 |

|

ИМ (с) |

65,90±2,59 |

58,65±1,69 |

2,34 |

<0,05 |

Примечание – * критическое значение t-критерия 2,093

свидетельствовало о благоприятном функциональном фоне.

Эффективность тренировочной деятельности зависит от степени мобилизации систем организма, и доминирующими в данном аспекте являются параметры кардиореспираторной системы. Известно, что двигательная активность является мощным активатором деятельности сердца растущего организма, но даже при систематических занятиях у детей, как правило, не развивается экономизация функций, и работоспособность реализуется за счёт чрезмерного напряжения ССС [2, 5, 6]. В нашем исследовании, на основе сопоставления данных, полученных с интервалом 2,5 года, выявлены статистически значимые различия показателей ЧСС и АП (Р<0,05), что свидетельствует о повышении адаптационных возможностей ССС. Однако стоит отметить, что средняя величина ЧСС (88,15±0,80 мин-1) несколько превышала значения возрастной нормы. Изменения АД относительно небольшие, что может быть обусловлено низкой мощностью сердечной мышцы, а, следовательно, и малым систолическим объёмом, а также широким просветом и высокой эластичностью стенок сосудов [5, 6].

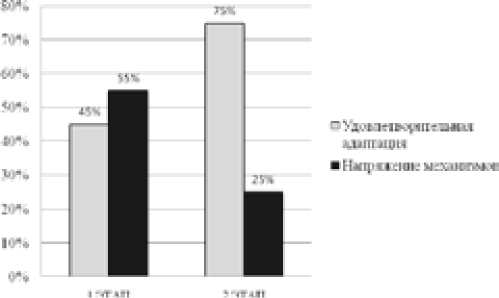

Анализ индивидуальных результатов АП ССС на втором этапе (Рисунок 1) показал, что у 5-ти пловцов все еще отмечалось чрезмерное напряжение механизмов управления деятельностью ССС, что рассматривается в качестве одной из причин риска снижения защитных и компенсаторных возможностей организма [2].

Чрезмерные нагрузки при ранней специализации могут отрицательно влиять на процессы роста и развития детей, а снижение адаптивных возможностей является не только неблагоприятным фактором, лимитирующим уровень физической работоспособности, но и причиной возникновения многих заболеваний [3, 4]. Следовательно, необходимо пересмотреть параметры нагрузки, применительно к данным исследуемым, для снижения риска ухудшения деятельности ССС и возникновения патологических состояний.

Рисунок 1. Сравнение оценок адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы пловцов в динамике исследования

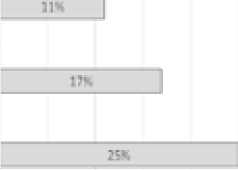

Показатели ДС находились в диапазоне возрастной нормы, а различия поэтапных показателей были статистически значимыми (P<0,05). Показатель ЖЕЛ, напрямую отражающий функциональные возможности и силу дыхательной мускулатуры, возрос на 11%. В пробах Штанге и Генчи прирост составил 25% и 17% соответственно (Рисунок 2). Высокие значения данных параметров свидетельствуют об оптимальной адапти-рованности дыхательного центра к гипоксии, высокой скорости обменных процессов и, в целом, эффективной мобилизации ДС [3, 4].

Изменение параметров, характеризующих силу и выносливость нервных процессов (КСНС и Ку), на 28% и 1% соответственно, было статистически не значимым (P>0,05).

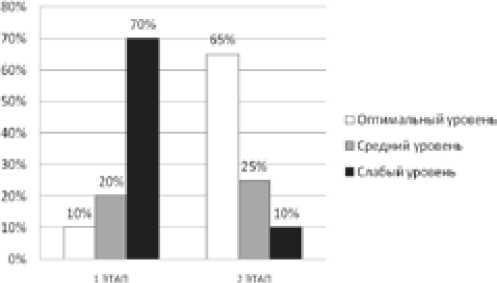

На основе анализа средних показателей теста ИМ, позволяющего оценить текущее психологическое состояние человека, был выявлен слабый уровень психической устойчивости на первом этапе, характеризующийся высокой тревожностью, рассеянностью внимания и сложностью процессов саморегуляции в напряженных ситуациях [4].

ШД*

UprfjLiWf.t

■ни w ои 9# uai 19# як aw ми

Рисунок 2. Динамика функциональных показателей дыхательной системы пловцов

На втором этапе исследования наблюдалось превалирование оптимального уровня (P<0,05), определяющего хорошую адаптацию ЦНС спортсменов к воздействию различных факторов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Сравнение оценок уровня психологического состояния пловцов в динамике исследования

Данные изменения позволяют сделать вывод о благоприятном влиянии плавания на текущее состояние НС детей периода II детства.

Показатели вестибулярной устойчивости на первом этапе у 75% пловцов находились значительно ниже границ нормы и лишь у 25% на должном уровне. На втором этапе выявлены статистически значимые (P<0,05) улучшения параметров, которые абсолютно у всех пловцов достигли границы нормы и даже выше. Известно, что систематические занятия спортом, в частности плаванием, способствуют повышению устойчивости ВСС в результате многократных воздействий различного рода ускорений, приводящих к структурно-функциональным изменениям в соответствующих участках рецепторного аппарата [3, 6]. Данные изменения свидетельствуют о благоприятном влиянии плавания на ВСС, что создаёт предпосылки для оптимальной пространственно-временной организации движений и формированию технической составляющей практически любого вида спорта.

Заключение. Таким образом, более устойчивыми компонентами физиологического статуса пловцов на этапе начальной подготовки являются параметры ЦНС и резервов ССС, а более лабильными – показатели ДС, статокинетической устойчивости и текущего психологического состояния. Устойчивость и совершенство адаптивных реакций в период II детства достигается перестройкой регуляторных механизмов и незначительной мобилизацией физиологических резервов, вследствие продолжающегося активного роста и развития организма в целом.

Результаты исследования могут быть использованы тренерами и педагогами по физической культуре и спорту в целях разработки индивидуальных программ обучения с учётом особенностей физиологического развития детей. Знание особенностей физиологической адаптации пловцов позволит осознанно подойти к выбору средств и методов педагогического воздействия, что, в целом, повысит эффективность тренерской и учебно-воспитательной работы.

Список литературы Особенности физиологической адаптации пловцов на этапе начальной подготовки

- Бердичевская, Е. М. Возрастная физиология физической культуры и спорта: учебно-методическое пособие для магистрантов / Е. М. Бердичевская, Е. С. Три-шин.- Краснодар: КГУФКСТ,2021.- 78с.

- Волох, Е. В. Адаптационный потенциал как показатель оценки риска развития заболеваний детей и подростков / Е. В. Волох, Т. С. Борисова // БГМУ в авангарде медицинской науки и практики: рецензир. сб. науч. трудов / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Бел.гос. мед. ун-т; редкол.: А. В. Сикорский, B. Я. Хрыщанович. - Минск: БГМУ, 2019. - Вып. 9. - C. 184-188. EDN: YXSFXI

- Ольховская, О. Г. Структурирование амплитудно-пространственных характеристик цикла плавания юных кролистов / О. Г. Ольховская, О. Е. Понимасов, А. В. Антонов // Учёные записки университета имени П. Ф. Лесгафта. - № 11 (177). - 2019. - С. 325-328. EDN: LSEVDX

- Погодина, С. В. Технология интегральной оценки функциональных возможностей высококвалифицированных спортсменов разного возраста на основе моделирования адаптационных процессов / С. В. Погодина, Г. Д. Алексанянц // Физическая культура, спорт - наука и практика. - 2018. - № 3. - С. 68-73. EDN: YCNIDB

- Саакян, Г. М. Степень напряжения адаптационных механизмов сердечно-сосудистой системы детей в связи с началом обучения в школе / Г. М. Саакян, А. С. Гронская // Актуальные вопросы науки и образования: сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции. - Ульяновск: ФГБО-УВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 2022. - С. 916-919. EDN: TRPDRU

- Шепилов, А. О. Мониторинг морфофункционального и метаболического состояния юных пловцов / А. О. Шепилов, А. В. Ненашева, А. В. Шевцов [и др.] // Человек. Спорт. Медицина. - 2018. - Т. 18, № 1.- С. 60-73. EDN: YTOOMQ