Особенности формирования фитоценозов на бывших пахотных землях, пройденных пожаром в Ленинградской области

Автор: Герасимова Татьяна Алексеевна, Шкуренков Евгений Дмитриевич, Ануфриев Михаил Вадимович, Яковлев Артем Антонович, Данилов Дмитрий Александрович

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Рубрика: Полная статья

Статья в выпуске: 3 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается восстановление фитоценоза на землях, вышедших из сельскохозяйственного использования, подвергшихся пирогенному воздействию. Большое количество земель, ранее используемых в сельском хозяйстве, выведено из активного хозяйственного оборота, и на этих участках идёт процесс восстановления аборигенной лесной растительности. В связи с этим данные участки постагрогенных земель представляют интерес для изучения закономерностей последующих сукцессий, т. к. эти процессы имеют отличную от естественных лесных фитоценозов возобновительную специфику. Объектами исследования были участки, ранее непродолжительно использовавшиеся под пашню, заросшие хвойно-лиственными молодняками, которые были пройдены интенсивным низовым пожаром. В настоящее время на участке сформировались отдельные группы леса, различные по преобладанию хвойных и лиственных пород. На опытных объектах были заложены три постоянные пробные площади, с преобладанием осины, берёзы, а на двух остальных - с преобладанием сосны и ели. Были проведены сплошная таксация насаждений, геоботаническое описание живого напочвенного покрова, заложены почвенные полуямы и проведён отбор образцов почв. В лабораторных условиях были определены основные агрохимические показатели почвенного плодородия: содержание гумуса, нитратного и общего азота, обменной кислотности почвы, подвижных форм фосфора и калия. Содержание гумуса характеризует почву как крайне бедную. Степень кислотности характеризует почву как сильнокислую. Степень обеспеченности почвы подвижным азотом очень низкая, т. к. он активно используется как древостоем, так и растительным покровом. Выявлены отличия в развитии, составе и структуре подроста основных лесообразующих пород. На всех пробных площадях отмечается отсутствие нежизнеспособного подроста ели, подрост сосны отсутствует. Сделан вывод об отсутствии взаимосвязи количества экземпляров подроста и величины проективного покрытия живого напочвенного покрытия. Приведена характеристика флористического состава, рассчитаны индексы Шеннона и Пиелу, коэффициент разнообразия Жаккара, средние показатели видового богатства, проективного покрытия видов. Проведена оценка изучаемых участков по экологическим шкалам Цыганова и Раменского. Проанализированы ценотические позиции флористического состава. С увеличением срока залежи происходит возвращение показателей плодородия почвенного комплекса к состоянию, близкому к ненарушенным почвам региона под лесом. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что даже небольшие отличия в значениях агрохимических показателей почв оказывают заметное воздействие на структуру фитоценоза. С повышением плодородия почвы можно наблюдать изменения в структуре насаждений: увеличение в составе древостоя доли берёзы и осины, рост количества подроста и видового разнообразия живого напочвенного покрова. Данные процессы требуют дальнейшего пристального изучения для создания наиболее рационального режима ведения хозяйства в постпирогенных фитоценозах, произрастающих на выведенных из сельскохозяйственного оборота землях.

Фитоценоз, плодородие почв, постагрогенные земли, восстановительная сукцессия, пирогенное воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/147244388

IDR: 147244388 | УДК: 630 | DOI: 10.15393/j2.art.2024.7884

Текст научной статьи Особенности формирования фитоценозов на бывших пахотных землях, пройденных пожаром в Ленинградской области

В настоящее время проблема восстановления древостоев на постпирогенных территориях является особенно актуальной. Ежегодно лесные пожары наносят непоправимый вред на огромных площадях. Возобновление леса после таких воздействий может проходить по различным сукцессионным направлениям.

На территории Российской Федерации имеется большое количество не используемых по своему целевому назначению сельскохозяйственных земель, выведенных из оборота. Весенние палы на сельскохозяйственных территориях также являются одной из проблем возникновения лесных пожаров. Участки земель, ранее выведенные из активного сельскохозяйственного оборота, и с уже восстановившимися лесными сообществами, подвергшимися постпирогенному воздействию, являются ценными объектами для изучения закономерностей постагрогенной сукцессии. Данная категория земель часто подвержена воздействию пожаров, и знание закономерностей восстановления древесной растительности в таких условиях позволяет в будущем прогнозировать характеристики таких древостоев, а также целесообразно использовать данные площади.

В последнее десятилетие всё больше исследователей рассматривают почву и лес как систему, где такие компоненты, как растительность и почвенный комплекс, оказывают сильное взаимное влияние друг на друга. Эдафические условия обуславливают породный состав древостоя, а древесная растительность, в свою очередь, оказывает сильное воздействие на процесс почвообразования. Под комплексным влиянием дендроценоза эволюционирует образование лесной подстилки, изменяется фракционный состав гумуса [10].

В связи с вышесказанным формирование древостоев на антропогенно-преобразованных почвах в данный момент является недостаточно изученным вопросом, находящимся на начальных этапах исследования.

Небольшой объём сведений и отсутствие единого понимания о процессе лесообразования на бывших сельскохозяйственных угодьях не позволяют окончательно и единогласно сформировать научно обоснованную систему мероприятий для рационального ведения хозяйства на таких землях [2].

В последние несколько десятилетий произошла значительная реорганизация в структуре землепользования, что привело к значительному сокращению площади земель сельскохозяйственного назначения. Причин прекращения сельскохозяйственной деятельности множество: удалённое расположение от населённых пунктов, неразвитая дорожная сеть, низкая продуктивность почв, социальные причины и т. п. [6], [9].

Выведенные из сельскохозяйственного оборота земли часто обладают невысоким почвенным плодородием для экономически выгодного выращивания сельскохозяйственных культур, для чего требуются агрохимические и мелиоративные мероприятия. На основе этого можно сделать вывод об особой актуальности формирования насаждений из хозяйственно ценных пород при введении данных территорий в активный оборот [7].

Лесные пожары являются важным экологическим фактором в формировании растительности и её среды обитания [8], [11], [12], [19—22]. Реакция экосистемы на воздействие пожаров проявляется по-разному и зависит от типа и интенсивности пожара, климатических особенностей региона, структуры древесины, строения нижних уровней растительности и ряда других факторов [14], [18].

От интенсивности и типа пожара зависят густота и продуктивность древостоя [3], происходит смена доминантных видов растительного покрова. Также под влиянием пирогенеза изменяются физические и морфологические свойства почв. Данный фактор, который может быть как естественным, так и антропогенным, может изменять плотность сложения и влагоёмкость верхних минеральных горизонтов почв.

Воздействие пожаров на компоненты экосистемы можно подразделить на краткосрочные и долгосрочные последствия. Краткосрочные последствия возникают непосредственно во время прямого воздействия огня или сразу после горения. К ним можно отнести сгорание фитомассы, гибель растений или их ожоги, нагрев почвы и, как следствие, гибель почвенной флоры и фауны. Долгосрочные последствия пирогенного воздействия возникают после пожара в течение какого-то длительного периода — дней, месяцев или же нескольких лет. К таким последствиям можно отнести трансформацию почв, отпад деревьев, изменение почвенной флоры и фауны, постпирогенную сукцессию растительности в целом [5].

Исследование процессов постпирогенного возобновления и формирование древостоев на бывших пахотных землях региона исследования представляет несомненный научный интерес в данной области. Заявленная проблематика фактически не изучена для региона исследования. Понимание процессов формирования подобных дендроценозов позволит создать научно-методическую основу для создания наиболее оптимального режима ведения хозяйства в фитоценозах, произрастающих на выведенных из сельскохозяйственного оборота землях.

В связи с вышесказанным целью данной работы является попытка выявить особенности формирования нижних ярусов растительности на почвах, вышедших из сельскохозяйственного пользования, в постпирогенных спелых насаждениях различного породного состава в условиях юго-запада Ленинградской области.

2. Описание объекта исследования

В качестве объекта исследования был выбран 71-й квартал Рылеевского участкового лесничества. Этот выбор обусловлен тем, что территория Гатчинского лесничества является наиболее антропогенно преобразованной. Район объекта исследования относят к Балтийско-Белозерскому таёжному району европейской части таёжной лесорастительной зоны (приказ Минприроды России № 393 от 07.06.2022). Картографические данные указывают, что массив в 1948 г. находился в пользовании у сельхозартели «Орлино». С 1956 г. участок входит в государственный лесной фонд и был покрыт смешанным хвойно-лиственным молодняком. В 1967 г. площадь была пройдена низовым пожаром сильной интенсивности. Далее на данном участке началось формирование смешанного древостоя с мозаичной структурой размещения хвойных пород. Таксационные показатели опытных объектов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Таксационные характеристики древостоев на опытных объектах

Table 1. Taxation characteristics of stands at the experimental sites

|

с |

со О о о « u & |

ср ., лет |

ю |

Н о с |

Запас, м3 |

Н, м |

D, см |

|

|

На 1 га |

По породам, га |

|||||||

|

1 |

4С |

73/6* |

Iа |

1,0 |

358,3 |

135,9 |

25,6 |

36,5 |

|

2Е |

64,4 |

12,7 |

19,0 |

|||||

|

3Б |

105,9 |

21,5 |

31,1 |

|||||

|

1Ос |

52,1 |

22,0 |

35,0 |

|||||

|

2 |

3С |

73/63 |

I |

1,0 |

377.48 |

107.8 |

23.6 |

37.8 |

|

2Е |

71.64 |

11.3 |

15.0 |

|||||

|

4Б |

134.48 |

24.7 |

40.1 |

|||||

|

1 Ос |

63.56 |

19.5 |

24.8 |

|||||

|

3 |

6Ос |

73/63 |

I |

1,0 |

394,1 |

250,6 |

22,0 |

33,3 |

|

1Б |

36,6 |

17,1 |

23,0 |

|||||

|

2Е |

69,0 |

10,1 |

13,7 |

|||||

|

1С |

37,9 |

22,4 |

35,1 |

|||||

Примечание : *Средний возраст ярусов, в верхней части хвойный ярус, в нижней — лиственный.

ГО 70 30 30 50 50 70 30

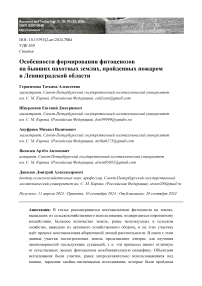

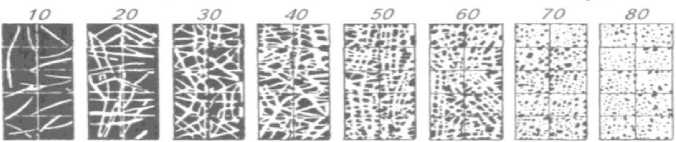

Рисунок 1. Шкала эталонов-рисунков полнот проективного обилия растений

(по Л. Г. Раменскому)

Figure 1. Scale of etalon-drawings of completeness of projective plant abundance (according to L. G. Ramensky)

На каждой пробной площади было заложено по два разреза глубиной до материнской породы. Также был произведён отбор образцов для дальнейшего лабораторного анализа. Описание почв для определения условий местопроизрастания производилось по стандартной методике: по двум классификациям — Классификация и диагностика почв СССР [4] и Классификация и диагностика почв России [13].

В лабораторных условиях были определены такие агрохимические показатели почвы, как содержание органического вещества (гумуса), нитратного азота, общего азота, обменной кислотности почвы (рНKCl), подвижной формы фосфора (P 2 O 5 ) и калия (K 2 O) по общепринятым методикам.

В ходе обработки собранных данных был выявлен индекс интенсивности мозаичности Кершоу [17] — показатель степени неравномерности распределения особей вида в сообществе. Величина индекса зависит от разницы обилия видов, т. е. оценке подлежит средняя абсолютная разность обилия вида на соседних площадках.

По экологическим шкалам Цыганова и Раменского проводилась экологическая оценка видов живого напочвенного покрова, выявлены и оценены различия условий местопроизрастания.

4. Результаты исследования и их обсуждение

Сукцессионные процессы на постагрогенных почвах имеют свою специфику, отличную от естественных древостоев на лесных почвах, где после воздействия лесных пожаров формируются древесные сообщества. Часто наблюдается большая мозаичность состава формируемого насаждения после предшествующего пирогенного воздействия на ранее возобновившийся древостой. Данный факт был нами отмечен на участке, пройденном низовым пожаром сильной интенсивности на объекте исследования на площади около 9 га. В настоящее время наблюдается сильное варьирование формируемого состава насаждения на данном участке.

Древесный ярус на исследуемом участке представлен такими видами, как сосна обыкновенная ( Pinus silvestris L.), ель европейская ( Picea abies Lk.), осина ( Populus tremula L.), берёза повислая ( Вetula Рendula Roth.). Доминантным видом в составе первой пробной площади является сосна обыкновенная. На второй и третьей пробных площадях превалируют лиственные породы — берёза и осина соответственно.

В процессе исследования было выявлено, что исследуемый участок находится на площади, ранее использованной в сельскохозяйственном обороте, т. к. был выявлен гумусированный пахотный горизонт в почвенном профиле со следами угольков. Почвы первой и второй пробных площадей можно считать аналогичными (фото, а ).

а

б

Фото. Наиболее типичные почвы исследуемого участка: а — пробная площадь № 1; б — пробная площадь № 2 [фото авторов]

Photo. The most typical soils of the study area: (a) sample area No. 1; (b) sample area

No. 2

Наиболее типичное описание приведено в таблице 2.

Таблица 2. Наиболее типичная почва исследуемого участка. Пробная площадь № 1

Table 2. The most typical soil of the study area. Sample area № 1

|

Индекс, название по классификации (1977) |

Индекс, название по классификации (2004) |

Мощность, см |

Морфологическое описание горизонтов |

|

A0, лесная подстилка |

О, подстилочно-торфяный |

0—3 |

Тёмно-бурый, хорошо разложившийся, чёткий |

|

А быв. пахотный |

p ра , агрогумосовый постагрогенный |

3—17 |

Тёмно-серый, ореховато-зернистый, рыхлый, супесчаный, корни, уголь, волнистый постепенный |

|

B fe , иллювиально железистый |

BHF, альфогумусовый |

17—53 |

Охристый, комковато-ореховатый, рыхлый, супесчаный, корни, волнистый постепенный. До 37 см язык бывшего подзолистого горизонта |

|

C, материнская порода |

С, материнская порода |

> 53 |

Красный, комковато-ореховатый, плотный, средний суглинок, корни, валуны |

|

Название по классификации (1977): Модергумусная, слабоокультуренная, иллювиально-железистая, суглинисто-супесчаная, на двучленном наносе |

|||

|

Название по классификации (2004): Модергумусный, постагрогенный мелкопахотный агрозём, альфогумусовый суглинистосупесчаный на двучленном наносе |

|||

Необходимо отметить, что сельскохозяйственное использование участка было явно непродолжительным, об этом говорит слабая окультуренность почвы, которая выражается в неглубоком пахотном горизонте.

Важно учитывать, что на одной из прикопок на второй ПП морфологическое описание показало, что почва является единственной ненарушенной на исследуемом объекте, следовательно, не подверженной антропогенному воздействию (таблица 3, см. фото, б ).

Результаты агрохимических анализов по определению данных почвенных характеристик представлены в таблице 4. Содержание гумуса характеризует почву как крайне бедную. Среднее содержание органического вещества наблюдается только в гумусовом горизонте прикопки № 2.2. Это можно связать с отсутствием антропогенного воздействия и сельскохозяйственной деятельности в данной части участка. Степень кислотности характеризует почву как сильнокислую. Содержание нитратов описывает то, насколько почва обеспечена минеральным азотом. Также это является хорошим показателем такого процесса, как нитрификация.

Таблица 3. Незатронутая сельскохозяйственной деятельностью почва. Пробная площадь № 2

Table 3. Soil untouched by agricultural activity. Sample area № 2

|

Индекс, название по классификации (1977) |

Индекс, название по классификации (2004) |

Мощность, см |

Морфологическое описание горизонтов |

|

А 0, лесная подстилка |

О, подстилочно-торфяный |

0—4 |

Тёмно-бурый, плохо разложившийся, оторфованный, чёткий |

|

А1, гумусовый |

АУ, серогумусовый |

4—13 |

Гумусовый, тёмно-серый, ореховатозернистый, супесчаный, рыхлый, корни, уголь, волнистый постепенный |

|

А 2 , элювиальный |

Е, подзолистый |

13—25 |

Палевый, мелко-плитчатый, рыхлый, супесчаный, корни, волнистый постепенный |

|

В fe , иллювиальножелезистый |

BHF, альфегумусовы й |

25—46 |

Охристый, комковато-ореховатый, плотноватый, супесчаный, корни, волнистый постепенный |

|

С, материнская порода |

С, материнская порода |

> 46 |

Красный, крупнокомковатый, плотный, средний суглинок, корни, валуны |

|

Название по классификации (1977): Модергумусная, сильноподзолистая, иллювиально-железистая, суглинисто-супесчаная, на двучленном наносе |

|||

|

Название по классификации (2004): Модергумусный, крайне мелкий дерновоподзол, альфогумусовый суглинисто-супесчаный, на двучленном наносе |

|||

Таблица 4. Агрохимические показатели

Table 4. Agrochemical parameters

|

Почвенный горизонт |

рН KCl |

Гумус, % |

NO 3 , мг/кг |

P2O5 , мг/кг |

Азот общий, % |

Калий подвижный, мг/кг |

|

|

1 |

Аб.п |

2.99 |

1.42 |

0.11 |

0.27 |

0.42 |

45.45 |

|

В |

4.25 |

0.59 |

0.10 |

0.65 |

0.31 |

89.48 |

|

|

2.1 |

Аб.п |

3.23 |

0.95 |

0.16 |

0.44 |

0.35 |

49.94 |

|

В |

4.24 |

0.41 |

0.12 |

0.82 |

0.37 |

44.53 |

|

|

2.2 |

А 1 |

2.38 |

5.41 |

0.18 |

0.69 |

0.71 |

50.78 |

|

А 2 |

2.98 |

0.29 |

0.20 |

0.19 |

0.10 |

88.89 |

|

|

3 |

Аб.п |

3.38 |

1.26 |

0.14 |

0.36 |

0.38 |

62.78 |

|

В |

4.19 |

0.72 |

0.15 |

0.83 |

0.28 |

63.74 |

Основываясь на содержании нитратов в почве, можно сделать вывод о степени обеспеченности почвы доступным для растений азотом. Таким образом, можно говорить о том, что на исследуемом участке степень обеспеченности почвы подвижным азотом очень низкая, т. к. он активно используется как древостоем, так и растительным покровом.

Анализируя вышепредставленные данные, можно заметить сильное отличие значений антропогенно незатронутой почвы от почв, подвергшихся сельскохозяйственной обработке. Данная почва является более гумусированной, и в ней содержится наибольшее количество нитратов, по сравнению с остальными объектами. Однако уровень реакции почвенной среды рН наименьший, что, вероятно, связано влиянием хвойного опада и промывного режима увлажнения.

Развитие подроста лесообразующих пород на данных участках также имеет свои отличия. Отсутствует подрост сосны. На всех пробных площадях отмечается отсутствие нежизнеспособного подроста ели. Сухостой не был обнаружен ни на одной учётной площадке (таблица 5). Наибольшее количество елового подроста на 1 га имеет третья пробная площадь. На всех пробных площадях наблюдается преобладание мелкого подроста (высотой менее 0,5 м). Третья пробная площадь отличается большим количеством крупного подроста (высота более 1,5 м) по сравнению со всеми остальными.

Таблица 5. Количество елового подроста на 1 га по категориям крупности на каждой пробной площади

Table 5. The amount of coniferous undergrowth per 1 ha by size category in each sample area

|

Категория крупности по высоте |

ПП № 1 |

ПП № 2 |

ПП № 3 |

|

До 0,5 м |

336 |

480 |

432 |

|

0,5—1,5 м |

272 |

128 |

128 |

|

Более 1,5 м |

112 |

80 |

288 |

Также можно говорить о равномерности распределения елового подроста по площади, т. к. средняя встречаемость хвойного подроста на пробных площадях составляет 68,8 %.

Подрост лиственных пород распределён по исследуемой территории менее равномерно по сравнению с хвойным, его встречаемость составляет 57,1 % (таблица 6). Можно отметить, что на всех пробных площадях наблюдается преобладание хвойного подроста над лиственным.

Была проанализирована взаимосвязь встречаемости подроста от величины проективного покрытия на каждой пробной площади.

Таблица 6. Количество лиственного подроста на 1 га по категориям крупности на каждой пробной площади

Table 6. The amount of deciduous undergrowth per 1 ha by size category in each sample area

|

Категория крупности по высоте |

ПП № 1 |

ПП № 2 |

ПП № 3 |

|

До 0,5 м |

112 |

320 |

256 |

|

0,5—1,5 м |

144 |

368 |

176 |

|

Более 1,5 м |

16 |

208 |

288 |

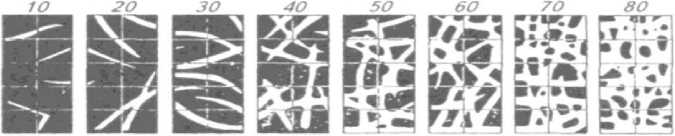

Рисунок 2. Взаимосвязь количества подроста и величины проективного покрытия живого напочвенного покрова ПП № 1 [рисунок авторов]

Figure 2. Relationship between the amount of undergrowth and the projective cover of living ground cover of sample area No. 1

На основе данных, представленных на рисунке 2, было выявлено отсутствие достоверной корреляции между количеством подроста на ПП № 1 и величины проективного покрытия живого напочвенного покрова (R = –0,12).

На основе данных, представленных на рисунке 3, было выявлено отсутствие достоверной корреляции между количеством подроста на ПП № 2 и величины проективного покрытия живого напочвенного покрова (R = –0,11).

На основе данных, представленных на рисунке 4, было выявлено отсутствие достоверной корреляции между количеством подроста на ПП № 3 и величины проективного покрытия живого напочвенного покрова (R = –0,02).

Рисунок 3. Взаимосвязь количества подроста и величины проективного покрытия живого напочвенного покрова ПП № 2 [рисунок авторов]

Figure 3. Relationship between the amount of undergrowth and the projective cover of living ground cover of sample area No. 2

Рисунок 4. Взаимосвязь количества подроста и величины проективного покрытия живого напочвенного покрова ПП № 3 [рисунок авторов]

Figure 4. Relationship between the amount of undergrowth and the projective cover of living ground cover of sample area No. 3

На первой пробной площади было проведено 20 геоботанических описаний. Общее число видов растений живого напочвенного покрова, зарегистрированных на участке, равно 11 (таблица 7). На данном участке среднее проективное покрытие живого напочвенного покрова составляет 26 %. Наибольшим проективным покрытием обладают: Черника обыкновенная ( Vaccinium myrtillus L.), Злаковые ( Poaceae Barnh.) и Кислица обыкновенная ( Oxalis acetosella L.).

Таблица 7. Проективное покрытие и значения индекса Кершоу для живого напочвенного покрова на пробной площади № 1

Table 7. Projective cover and Kershaw index values for living ground cover in sample area No. 1

|

Видовой состав |

Среднее проективное покрытие, % |

Значения индекса Кершоу |

|

Брусника обыкновенная ( Vaccinium vitis-idaea L.) |

0,15 |

0,03 |

|

Грушанка круглолистная ( Pyrola rotundifolia L.) |

0,05 |

0,02 |

|

Земляника лесная ( Fragaria vesca L.) |

0,80 |

0,10 |

|

Злаковые ( Poaceae Barnh.) |

4,85 |

0,83 |

|

Золотарник обыкновенный ( Solidago virgaurea L.) |

0,10 |

0,02 |

|

Кислица обыкновенная ( Oxalis acetosella L.) |

3,40 |

0,31 |

|

Орляк обыкновенный ( Pteridium аquilinum (L.) Kuhn.) |

1,70 |

0,12 |

|

Плевроциум Шребера ( Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.) |

2,55 |

0,22 |

|

Псевдобриум цинклидиевидный ( Pseudobryum сinclidioides Hueb.) |

0,20 |

0,03 |

|

Сфагнум ( Sphagnum L.) |

0,50 |

0,15 |

|

Черника обыкновенная ( Vaccinium myrtillus L.) |

11,70 |

1,28 |

Ценоспектр данного участка состоит из 11 видов, среди которых доминирует Черника обыкновенная ( Vaccinium myrtillus L.). Ценоцентр данного участка составляют пять видов растений (таблица 8): Злаковые ( Poaceae Barnh.), Кислица обыкновенная ( Oxalis acetosella L.), Орляк обыкновенный ( Pteridium аquilinum (L.) Kuhn.), Плевроциум Шребера ( Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.) и Черника обыкновенная ( Vaccinium myrtillus L.). Виды ценоцентра и их обилие являются наиболее характерными для данной растительной ассоциации и наиболее полно её характеризуют.

Живой напочвенный покров на второй пробной площади с незатронутыми лесными почвами представлен 16 видами. Число геоботанических описаний на данной пробной площади составило 20 шт. (таблица 9). На данной ПП преобладают Плевроциум Шребера ( Pleurozium Schreberi Вrid.), а также представители семейства Злаковые ( Poaceae Barnh.).

Таблица 8. Ценоспектр и ценоцентр для пробной площади № 1

Table 8. Cenospectrum and cenocentre for sample area No. 1

|

Видовой состав |

Ценоспектр |

Ценоцентр |

|

Брусника обыкновенная ( Vaccinium vitis-idaea L.) |

un. |

— |

|

Грушанка круглолистная ( Pyrola rotundifolia L.) |

un. |

— |

|

Земляника лесная ( Fragaria vesca L.) |

un. |

— |

|

Злаковые ( Poaceae Barnh.) |

sol. |

sol. |

|

Золотарник обыкновенный ( Solidago virgaurea L.) |

un. |

— |

|

Кислица обыкновенная ( Oxalis acetosella L.) |

sol. |

sol. |

|

Орляк обыкновенный ( Pteridium аquilinum (L.) Kuhn.) |

sol. |

sol. |

|

Плевроциум Шребера ( Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.) |

sol. |

sol. |

|

Псевдобриум цинклидиевидный ( Pseudobryum сinclidioides Hueb.) |

un. |

— |

|

Сфагнум ( Sphagnum L.) |

un. |

— |

|

Черника обыкновенная ( Vaccinium myrtillus L.) |

cop. 1 |

sol. |

Таблица 9. Проективное покрытие и значения индекса Кершоу для живого напочвенного покрова на пробной площади № 2, не затронутой сельскохозяйственной деятельностью

Table 9. Projective cover and Kershaw index values for living ground cover in sample area No. 2 unaffected by agricultural activities

|

Видовой состав |

Среднее проективное покрытие, % |

Значения индекса Кершоу |

|

Брусника обыкновенная ( Vaccinium vitis-idaea L.) |

1,1 |

0,23 |

|

Будра плущевидная ( Glechoma Hederacea L.) |

0,25 |

0,03 |

|

Земляника обыкновенная ( Fragaria Vesca L.) |

0,7 |

0,11 |

|

Злаковые ( Poaceae Barnh.) |

6,65 |

0,38 |

|

Золотарник обыкновенный ( Solidago Virgaurea L.) |

0,25 |

0,05 |

|

Кислица обыкновенная ( Oxalis Acetosella L.) |

1,6 |

0,20 |

|

Малина обыкновенная ( Rubus Idaeus L.) |

0,05 |

0,02 |

|

Марьянник лесной ( Melampyrum Sylvaticum L.) |

0,1 |

0,02 |

|

Орляк обыкновенный ( Pteridium Aquilinum) |

3 |

0,43 |

|

Плевроциум Шребера ( Pleurozium Schreberi Вrid.) |

11,55 |

0,66 |

|

Политрихум обыкновенный ( Polytrichum Commune Hedw.) |

2,15 |

0,34 |

|

Псевдобриум цинклидиевидный ( Pseudobryum Cinclidioides Hueb.) |

1,7 |

0,25 |

|

Сныть обыкновенная ( Aegopodium Podagraria L.) |

0,25 |

0,03 |

|

Сфагнум ( Sphagnum L.) |

2 |

0,36 |

|

Черника обыкновенная ( Vaccinium Myrtillus L.) |

6,8 |

0,84 |

|

Ястребинка зонтичная ( Hieracium Umbellatum L.) |

0,15 |

0,03 |

Ценоспектр данного участка состоит из 16 видов (таблица 10), среди которых доминируют Злаковые ( Poaceae Barnh.) и Черника обыкновенная ( Vaccinium Myrtillus L.). Ценоцентр данного участка составляют восемь видов растений: Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.), Будра плущевидная ( Glechoma Hederacea L.), Злаковые ( Poaceae Barnh.), Золотарник обыкновенный ( Solidago Virgaurea L.), Кислица обыкновенная ( Óxalis Acetosélla L.), Псевдобриум цинклидиевидный ( Pseudobryum сinclidioides ), Плевроциум Шребера ( Pleurozium Schreberi Вrid.). Виды ценоцентра и их обилие являются характерными для данной растительной ассоциации и наиболее полно её характеризуют.

Таблица 10. Ценоспектр и ценоцентр для пробной площади № 2, не затронутой сельскохозяйственной деятельностью

Table 10. Cenospectrum and cenocentre for sample area No. 2 unaffected by agricultural activities

|

Видовой состав |

Ценоспектр |

Ценоцентр |

|

Брусника обыкновенная ( Vaccinium vitis-idaea L.) |

sol. |

sol. |

|

Будра плущевидная ( Glechoma Hederacea L.) |

un. |

sol. |

|

Земляника обыкновенная ( Fragária Vésca L.) |

un. |

— |

|

Злаковые ( Poaceae Barnh.) |

cop. 1 |

cop. 1 |

|

Золотарник обыкновенный ( Solidago Virgaurea L.) |

un. |

sol. |

|

Кислица обыкновенная ( Óxalis Acetosélla L.) |

sol. |

sol. |

|

Малина обыкновенная ( Rúbus Idáeus L.) |

un. |

— |

|

Марьянник лесной ( Melampyrum Sylvaticum L.) |

un. |

— |

|

Орляк обыкновенный ( Pteridium Aquilinum ) |

sol. |

— |

|

Псевдобриум цинклидиевидный ( Pseudobryum сinclidioides ) |

sol. |

cop. 1 |

|

Плевроциум Шребера ( Pleurozium Schreberi Вrid.) |

sol. |

cop. 1 |

|

Политрихум обыкновенный ( Polýtrichum Commúne Hedw.) |

sol. |

— |

|

Сныть обыкновенная ( Aegopodium Podagraria L.) |

un. |

— |

|

Сфагнум ( Sphagnum L.) |

sol. |

— |

|

Черника обыкновенная ( Vaccinium Myrtillus L.) |

cop. 1 |

— |

|

Ястребинка зонтичная ( Hieracium Umbellatum L.) |

un. |

un. |

Живой напочвенный покров на третьей пробной площади, на участке с большим сроком залежи, представлен 20 видами (таблица 11). На данном участке было проведено 30 геоботанических описаний, среднее проективное покрытие живого напочвенного покрова составляет 61,6 %. Наибольшим проективным покрытием обладают: Черника обыкновенная ( Vaccinium myrtillus L.) и Злаковые ( Poaceae Barnh.).

Таблица 11. Проективное покрытие и значения индекса Кершоу для живого напочвенного покрова на пробной площади № 3

Table 11. Projective cover and Kershaw index values for living ground cover in sample area No. 3

|

Видовой состав |

Среднее проективное покрытие, % |

Значения индекса Кершоу |

|

Брусника обыкновенная ( Vaccinium vitis-idaea L.) |

0,27 |

0,04 |

|

Горец почечуйный ( Persicaria maculosa Gray.) |

0,20 |

0,04 |

|

Горошек мышиный ( Vicia cracca L.) |

0,03 |

0,01 |

|

Грушанка круглолистная ( Pyrola rotundifolia L.) |

1,07 |

0,07 |

|

Дикранум ( Dicranum Hedw.) |

6,37 |

0,68 |

|

Земляника лесная ( Fragaria vesca L.) |

1,47 |

0,20 |

|

Злаковые ( Poaceae Barnh.) |

13,73 |

0,74 |

|

Золотарник обыкновенный ( Solidago virgaurea L.) |

5,67 |

0,86 |

|

Кислица обыкновенная ( Oxalis acetosella L.) |

7,23 |

0,60 |

|

Кукушкин лён обыкновенный ( Polytrichum commune Hedw.) |

0,33 |

0,06 |

|

Лапчатка прямостоячая ( Potentilla erecta (L.) Raeusch.) |

0,73 |

0,07 |

|

Майник двулистный ( Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt) |

0,53 |

0,08 |

|

Марьянник лесной ( Melampyrum sylvaticum L.) |

1,80 |

0,07 |

|

Орляк обыкновенный ( Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) |

2,40 |

0,15 |

|

Псевдобриум цинклидиевидный ( Pseudobryum сinclidioides Hueb.) |

2,76 |

0,29 |

|

Седмичник европейский ( Trientalis europaea L.) |

0,10 |

0,01 |

|

Сныть обыкновенная ( Aegopodium podagraria L.) |

0,80 |

0,07 |

|

Сфагнум ( Sphagnum L.) |

0,03 |

0,01 |

|

Хвощ лесной ( Equisetum sylvaticum L.) |

0,33 |

0,04 |

|

Черника обыкновенная ( Vaccinium myrtillus L.) |

15,70 |

0,97 |

Ценоспектр данного участка состоит из 20 видов (таблица 12), среди которых доминируют: Дикранум (Dicranum Hedw.), Злаковые (Poaceae Barnh.), Золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.), Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.) и Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.). Ценоцентр данного участка составляют 10 видов растений: Дикранум (Dicranum Hedw.), Земляника лесная (Fragaria vesca L.), Злаковые (Poaceae Barnh.), Золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.), Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), Марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum L.), Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), Псевдобриум цинклидиевидный (Pseudobryum сinclidioides Hueb.), Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.) и Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.). Следует отметить, что живой напочвенный покров на второй пробной площади обладает большим количеством видов растений и более высокой мозаичностью. Данная разница между исследуемыми участками, которые сходны по почвенно-гидрологическим условиям, может быть вызвана особенностями микрорельефа или с бывшим пирогенным воздействием на данную территорию.

Таблица 12. Ценоспектр и ценоцентр для пробной площади № 3

Table 12. Cenospectrum and cenocentre for sample area No. 3

|

Видовой состав |

Ценоспектр |

Ценоцентр |

|

Брусника обыкновенная ( Vaccinium vitis-idaea L.) |

un. |

— |

|

Горец почечуйный ( Persicaria maculosa Gray.) |

un. |

— |

|

Горошек мышиный ( Vicia cracca L.) |

un. |

— |

|

Грушанка круглолистная ( Pyrola rotundifolia L.) |

sol. |

— |

|

Дикранум ( Dicranum Hedw.) |

cop. 1 |

cop. 1 |

|

Земляника лесная ( Fragaria vesca L.) |

sol. |

un. |

|

Злаковые ( Poaceae Barnh.) |

cop. 1 |

cop. 1 |

|

Золотарник обыкновенный ( Solidago virgaurea L.) |

cop. 1 |

un. |

|

Кислица обыкновенная ( Oxalis acetosella L.) |

cop. 1 |

sol. |

|

Кукушкин лён обыкновенный ( Polytrichum commune Hedw.) |

un. |

— |

|

Лапчатка прямостоячая ( Potentilla erecta (L.) Raeusch.) |

un. |

— |

|

Майник двулистный ( Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt) |

un. |

— |

|

Марьянник лесной ( Melampyrum sylvaticum L.) |

sol. |

sol. |

|

Орляк обыкновенный ( Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) |

sol. |

sol. |

|

Псевдобриум цинклидиевидный ( Pseudobryum сinclidioides Hueb.) |

sol. |

sp. |

|

Седмичник европейский ( Trientalis europaea L.) |

un. |

— |

|

Сныть обыкновенная ( Aegopodium podagraria L.) |

un. |

sol. |

|

Сфагнум ( Sphagnum L.) |

un. |

— |

|

Хвощ лесной ( Equisetum sylvaticum L.) |

un. |

— |

|

Черника обыкновенная ( Vaccinium myrtillus L.) |

cop. 1 |

cop. 2 |

Для того чтобы оценить, насколько разнообразно представлен растительный покров, в современных экологических исследованиях часто используется индекс разнообразия Жаккара (коэффициент флористического сходства Жаккара) (таблица 13) [15], [16].

Таблица 13. Значение индекса Жаккара

Table 13. Jaccard index value

|

# |

ПП № 1 |

ПП № 2 |

ПП № 3 |

|

ПП № 1 |

— |

0,556 |

0,346 |

|

ПП № 2 |

0,556 |

— |

0,464 |

|

ПП № 3 |

0,346 |

0,464 |

— |

Таким образом, мы можем сделать вывод о принадлежности фитоценозов пробных площадей № 1 и № 2 (55,6 %) к одной флористической ассоциации, что, вероятно, связано с составом древостоя и преобладанием сосны и ели в нём.

Анализируя результаты оценки по шкалам Цыганова, можно заметить, что все участки имеют одинаковое увлажнение и освещённость, при этом наибольшее богатство почвы наблюдается у второй пробной площади. Согласно оценкам по шкалам Раменского, наиболее увлажнённым участком является первый. Наибольшим богатством обладают почвы третьей пробной площади (таблица 14).

Таблица 14. Балльная оценка постагрогенных участков с большим сроком залежи по экологическим шкалам

Table 14. Scoring of postagrogenic sites with a long deposit period according to ecological scales

|

Участок |

Шкалы Цыганова |

Шкалы Раменского |

|||

|

Увлажнение |

Богатство почв |

Освещённость |

Увлажнение |

Богатство почв |

|

|

1 |

13 |

4 |

3 |

76,0 |

5,0 |

|

2 |

13 |

6 |

3 |

71.5 |

5.5 |

|

3 |

13 |

5 |

3 |

72,5 |

7,5 |

5. Заключение

Формирование лесных фитоценозов на постагрогенных почвах после постпирогенного воздействия имеет разнонаправленный характер. Плодородие почвы обуславливается историей пользования территорией и в дальнейшем определяет вектор развития естественного лесного фитоценоза. Структура формируемых растительных сообществ будет различна.

С увеличением срока залежи происходит возвращение показателей плодородия почвенного комплекса к состоянию, близкому к ненарушенным почвам региона под лесом.

Даже небольшие отличия в значениях агрохимических показателей почв оказывают заметное воздействие на структуру фитоценоза. С повышением плодородия почвы можно наблюдать следующие изменения: увеличение в составе древостоя доли мягколиственных пород, количества подроста и видового разнообразия живого напочвенного покрова.

Данные процессы требуют дальнейшего пристального изучения для создания наиболее оптимального режима ведения хозяйства в постпирогенных фитоценозах, произрастающих на выведенных из сельскохозяйственного оборота землях.

Список литературы Особенности формирования фитоценозов на бывших пахотных землях, пройденных пожаром в Ленинградской области

- Оценка состояния лесных и постагрогенных почв Ленинградской области и перспективы интенсивного лесовыращивания на этих территориях / Д. А. Данилов, А. В. Жигунов, Б. Н. Рябинин [и др.] // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2018. № 223. С. 47—63. DOI: 10.21266/2079-4304.2018.223.47-63. EDN XOTZDV.

- Сукцессионные стадии восстановления древесной растительности на постагрогенных землях Ленинградской области / Д. А. Данилов, В. И. Шестаков, Т. А. Шестакова [и др.] // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. № 233. С. 60—80. DOI: 10.21266/2079-4304.2020.233.60-80. EDN CHCOAV.

- Евдокименко М. Д. Лесоэкологические последствия пожаров в светлохвойных лесах Забайкалья // Экология. 2011. № 3. С. 191—196.

- Егоров В. В. Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 224 с.

- Постпирогенная трансформация основных компонентов сосняков средней Сибири / Г. А. Иванова, С. В. Жила, В. А. Иванов [и др.] // Сибирский лесной журнал. 2018. № 3. С. 30—41.

- Карабан А. А., Беляев В. В., Кононов О. Д. Естественное лесовозобновление на землях, выведенных из сельскохозяйственного оборота в средней подзоне тайги Архангельской области // Возобновляемые лесные ресурсы: инновационное развитие в лесном хозяйстве: Материалы Междунар. конф. СПб.: Соло, 2012. С. 165—170.

- Красновидов А. Н., Осипов А. И., Чмыр А. Ф. Эффективный способ использования земель, выбывших из активного сельскохозяйственного оборота // Агроэкологическое состояние и перспективы использования земель России, выбывших из активного сельскохозяйственного оборота / Под ред. А. Л. Иванова [и др.]. М., 2008.

- Мелехов И. С. Природа леса и лесные пожары. Архангельск: ОГИЗ, 1947. 60 с.

- Минин Н. С., Серый В. С. Анатомическое строение и плотность древесины сосняков, формирующихся на землях, вышедших из-под сельскохозяйственного использования // Проблемы лесоведения и лесоводства: Материалы Всерос. конф.: Четвёртые мелеховские научные чтения, посвящ. 105-летию со дня рождения И. С. Мелехова (Архангельск, 10—12 нояб. 2010 г.). Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет, 2010. С. 77—80.

- Нестеренко Ю. М. Влияние рельефа на режим влаги почв сельскохозяйственных угодий Южного Урала // Известия ОГАУ. 2019. № 4.

- Побединский А. В. Сосновые леса Средней Сибири и Забайкалья. М.: Наука, 1965. 268 с.

- Санников С. Н. Лесные пожары как эволюционно-экологический фактор возобновления популяций сосны в Зауралье // Горение и пожары в лесу: Материалы совещания «Постпирогенная трансформация основных компонентов сосняков Средней Сибири». Красноярск: Ин-т леса и древесины им. В. Н. Сукачёва СО АН СССР, 1973. С. 236—277.

- Шишов Л. Л. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Hernandez T., Garcia C., Reinhardt I. Short-term effect of wildfire on the chemical, biochemical and microbiological properties of Mediterranean pine forest soils // Biology and Fertility of Soils. 1997. Vol. 25, no. 2. P. 109—116. EDN: AWRYYH.

- Jaccard P. Distribution de la flore alpine dans le bassin des Dranses et dans quelques régions voisines // Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles. 1901. No. 37. P. 241—272.

- Jaccard Р. Nouvelles recherches sur la distribution florale // Bull. Soc. Vaudoise sci. Natur. 1908. Vol. 140, no. 44. P. 223—270.

- Kershaw K. A. Quantitative and Dynamic Plant Ecology. London: Edward Arnold, 1974. 308 p.

- Influence of logging on the effects of wildfire in Siberia / E. A. Kukavskaya, L. V. Buryak, G. A. Ivanova [et al.] // Environmental Research Letters. 2013. Vol. 8, no. 4. P. 045034. EDN: SLJXMV.

- Lea S. W., Morgan P. Resprouting response of ninebark (Physocarpus malvaceus) shrubs to burning and clipping // For. Ecol. Manag. 1993. Vol. 56, iss. 1-4. P. 199—210.

- Simulating broad-scale fire severity in a dynamic global vegetation model / J. M. Lenihan, C. Daly, D. Bachelet [et al.] // Northwest Sci. 1998. Vol. 72, spec. iss. P. 91—103.

- Svenning J. C., Baktoft K. H., Balslev H. Land-use history affects understorey plant species distributions in a large temperate-forest complex, Denmark // Plant Ecology. 2009. Vol. 201, no. 1. P. 221—234.

- Effects of fire on landscape heterogeneity in Yellowstone National Park, Wyoming / M. G. Turner, W. W. Hargrove, R. H. Gardner [et al.] // J. Veget. Sci. 1994. Vol. 5, iss. 5. P. 731—742.