Особенности формирования химического состава подземных вод Орловской области

Автор: Селезнев К.А., Лысенко Н.Н., Лобков В.Т., Плыгун С.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Рациональное природопользование и мониторинг природно-техногенной среды

Статья в выпуске: 2 (29), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен процесс формирования химического состава подземных вод и определены их характерные особенности, обусловленные гидрогеологическим строением Орловской области.

Химический состав, подземные воды, гидрогеологическое строение, фоновое загрязнение, орловская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147123672

IDR: 147123672 | УДК: 556.314(470.319)

Текст научной статьи Особенности формирования химического состава подземных вод Орловской области

вышеперечисленных структур осадочного чехла приурочены разнопорядковые линейные , ослабленные тектонические зоны , наследующие разломы кристаллического фундамента . Породы девона имеют общее моноклинальное падение на север , при этом крутизна их падения уменьшается в аналогичном направлении . Если в южной части площади она составляет в среднем около 2,5 м на 1 км , а местами ( в крайней юго - западной части рассматриваемой территории ) достигает 8-10 м на 1 км , то на остальной территории величина падения редко превышает 1 м на 1 км . Максимальные колебания значений мощности девонских отложений также фиксируются на юге рассматриваемой территории , в то время как на остальной части площади ее значения постепенно увеличиваются на север , северо - восточном направлении . Отложения мезозоя , трансгрессивно перекрывающие палеозойские образования , полого погружаются на юго - запад , а их общая мощность в целом довольно спокойно возрастает в аналогичном направлении .

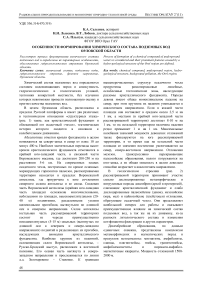

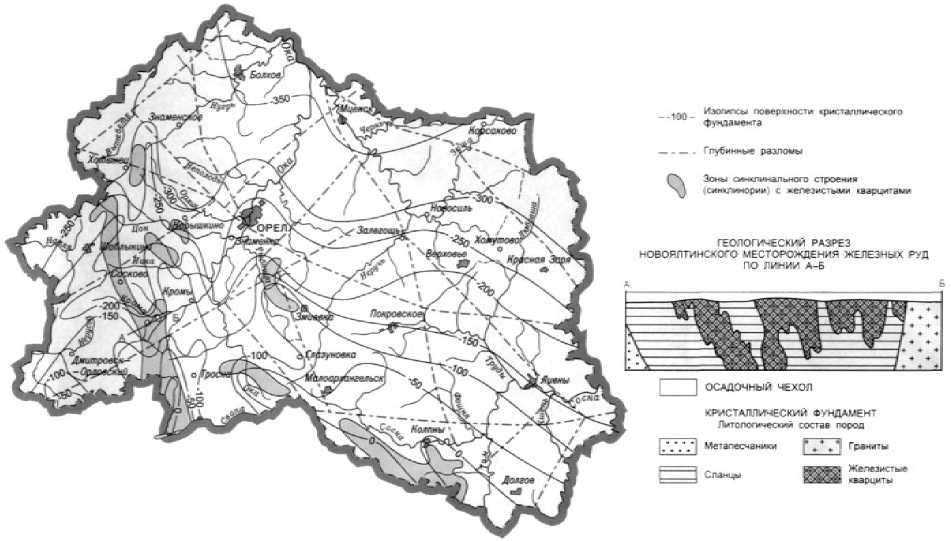

В геологическом строении ( рис . 2) рассматриваемой территории принимают участие сильно дислоцированные метаморфические и интрузивные породы докембрия ( архей и протерозой ), слагающие кристаллический фундамент и слабо дислоцированные палеозойские ( девон ), мезозойские ( юра , мел ) и кайнозойские ( плейстоцен ) отложения , образующие осадочный чехол . Они представляют наибольший интерес для работы и оказывают преимущественное влияние на химический состав подземных вод , а так же на их динамику , из - за разности литологического состава и изменения коээфициента фильтрации и других параметров .

Докембрийские образования , по данным единичных скважин , представлены комплексом метаморфических и магматических пород и продуктов метосоматоза : мигматиты , амфиболиты , сланцы , плагиогнейсы , гнейсы , гранитогнейсы , амфиболмагнетиты и пироксен - амфибол - магнетитовые кварциты . Мощность отложений 15002000 м .

Рисунок 1 – Рельеф кристаллического фундамента Атлас Орловской области , М ., 2000 г

В пределах исследованной территории девонские отложения распространены повсеместно и представлены двумя отделами , где залегают со стратиграфическим и угловым несогласием на докембрийских породах . Средний отдел представлен эмским , эйфельским и живетским ярусами , каждый из которых довольно четко расчленяется на более дробные подразделения . В отложениях эмского яруса выделяется ряжский горизонт (D2 rz), сложенный песками и песчаниками , редко глинами , мощностью от 2 до 24 м . Залегающий на эмском или непосредственно на породах кристаллического фундамента , эйфельский ярус , подразделяется снизу вверх на : дорогобужский горизонт (D 2 dr), представленный – чередованием прослоев доломита , гипса , ангидрита и доломитовых глин общей мощностью 15-23 м ; клинцовский горизонт (D2 kl), мощностью до 30 м , отличающийся от нижележащего дорогобужского лишь большей глинистостью и меньшей гипсоносностью ; мосоловский горизонт (D 2 ms), сложенный известняками с прослоями мергелей и глин , мощностью 10-34 м ; черноярский горизонт (D2 cr) – глины , содержащие подчиненные прослои известняка , мощность которых колеблется в интервале от первых метров до 15 м .

Венчает разрез среднего отдела девонской системы – живетский ярус , включающий воробьевский (D2 vb), ардатовский (D2 ar) и муллинский (D 2 ml) горизонты . Ярус сложен переслаивающимися терригенными породами – глинами , глинистыми алевритами , алевролитами и песками , среди которых , преимущественно в низах разреза , встречаются маломощные прослои доломитизированных известняков . Мощность живетского яруса в крайней юго - западной части площади колеблется в пределах от нескольких метров до 70-80 м , а на остальной площади увеличивается в северном направлении до 100 м . Верхний отдел девонской системы в Орловской области представлен франским (D 3 fr) и фаменским (D 3 fm) ярусами .

Франский ярус, нижний подъярус – пашийский и тиманский горизонты (D3 ps-tm) развиты повсеместно и с размывом залегают на отложениях живетского яруса. В составе нижнего (пашийского) горизонта преобладают песчаные отложения, а в составе верхнего (тиманского) – глинистые. Пески коричневые, светлосерые, кварцевые, тонкозернистые, содержащие тонкие прослои пестроцветных алевролитов и алевритовых глин. Глины аргиллитоподобные или алевритистые шоколадно-коричневой и краснобурой окраски, содержат маломощные прослои песка и песчаника и редко конкреции сидерита. Общая мощность пашийско- тиманских отложений изменяется в пределах от 30 до 37 м. Средний подъярус – без видимых следов перерыва залегает на отложениях нижнего подъяруса и подразделяется на: развитые повсеместно, саргаевский и семилукский горизонты . Саргаевский горизонт сложен серыми, зеленоватосерыми глинистыми известняками и мергелями, реже глинами. Мощность горизонта 18-27 м. Семилукский горизонт, согласно залегающий на саргаевском, представлен известняками зеленовато-серыми, плотными массивными, в различной степени глинистыми мергелями и глинами, мощностью 12-36 м. Верхний подъярус Петинский горизонт (D3 pt), залегающий на семилукском, распространен повсеместно. Сложен зеленовато-серыми глинами и мергелями с редкими прослоями светлых известняков, мощностью от 2-5 м на юге рассматриваемой площади до 6-9 м на ее севере, северо-востоке. Подошва петинских отложений в целом погружается в северном направлении от плюс 90-130 м до минус 30 м абс. высоты (Балтийская система), при этом максимальные колебания значений абс. высот фиксируются в юго-западной части площади в пределах свода Воронежской антеклизы. Воронежский горизонт (D3 vr), согласно залегающий на петинском, распространен повсеместно, Представлен известняками серыми, зеленоватосерыми, плотными, неравномерно глинистыми с прослоями мергелей и известковистых глин. Мощность глинисто-мергелистых прослоев в северовосточном направлении увеличивается от долей метра до 10-12 м. В низах горизонта нередко отмечаются скопления оолитов бурого железняка. Его общая мощность чаще составляя 25-30 м, в северной, северовосточной части рассматриваемой площади возрастает до 40 м, а на юге в пределах наиболее приподнятых частей свода Воронежской антеклизы нередко сокращается до первых метров.

КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА

К

Нерасчлененные палеогеновая и неогеновая системы

МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА

Меловая система

Каменноугольная система

Девонская система

J | Юрская система

ДОКЕМБРИЙ — объединенные архейская и протерозойская группы*

Рисунок 2 – Геологическое строение Орловской области

Евлановский горизонт (D 3 ev), залегающий на отложениях воронежского горизонта , сложен известняками с прослоями мергелей и глин . В отличие от воронежских отложений в евлановском 50

горизонте вышеотмеченные прослойки содержатся в значительно меньшем количестве. Известняки евлановского горизонта светлые, зеленовато-серые тонкозернистые, участками доломитизированные, ближе к кровле кавернозные. Каверны в большинстве случаев заполнены тонкозернистым песком. Мощность евлановского горизонта увеличивается на север, северо-восточном направлении от первых метров до 30- 35 м, чаще составляя 20-26 м. Ливенский горизонт (D3 lv) представлен известняками светло-серыми, белыми тонкозернистыми, в различной степени доломитизированными, кавернозными, трещиноватыми, содержащими редкие тонкие прослойки глин. Верхней границей ливенского горизонта служит подошва задонских песчаноглинистых отложений а нижней – кровля существенно карбонатных пород евлановского горизонта. Преобладающая мощность ливенского горизонта 19-27 м при колебаниях от первых метров (крайняя юго-западная часть площади) до 35 м (северо-восточная часть рассматриваемой территории). Вышеописанные евлановский и ливенский горизонты развиты практически повсеместно за исключением крайней юго-западной части площади, где в пределах наиболее приподнятых участков свода Воронежской антеклизы были уничтожены в доюрское время. Фаменский ярус, нижний подъярус – задонский горизонт (D3 zd). Породы задонского горизонта развиты повсеместно за исключением единичных участков их размыва в крайней юго-западной части рассматриваемой территории. Подошва задонских отложений погружается в северном направлении от 159 до 52 м абсолютной высоты. Представлен задонский горизонт переслаиванием песков песчаников и глин с преобладанием первых в разрезе. Пески светло-серые, желтые, преимущественно мелкозернистые, неравномерно глинистые; песчаники светлые кварцевые на глинистом цементе, мелкозернистые; глины зеленовато-бурые, серые плотные, в различной степени опесчаненные. В северной половине рассматриваемой площади, постепенно вверх по разрезу терригенные отложения задонского горизонта начинают замещаться карбонатными породами. Полная мощность горизонта увеличивается в северовосточном направлении от 9-12 до 17 м, при этом мощность его терригенной составляющей в аналогичном направлении уменьшается от 9-12 до 3-5 м. Елецкий горизонт (D3 el), залегающий на задонском, распространен там же, где и задонский, но несколько уже. В пределах большей северной половины Орловской области елецкий горизонт сложен светло-серыми в различной степени глинистыми, кавернозными, трещиноватыми известняками, содержащими тонкие прослои известковистых глин, песчаников, мощность и количество которых увеличивается в южном направлении и к подошве горизонта. К югу от линии д.д. Кремль-Знаменское-Леонтьево карбонатные породы, слагающие горизонт, начинают довольно резко замещаться терригенными осадками, литологически идентичными отложениям подстилающего их задонского горизонта. Мощность елецких отложений увеличивается на северо-восток от первых метров до 26 м. Средний подъярус – лебедянский горизонт (D 3 lb), залегающий на породах елецкого горизонта, появляется к северо-востоку от линии д.д. Сосково-Краснознаменский-Змиевка. На дневную поверхность лебедянские отложения выходят в днищах или бортах рек Оки, Оптухи, Рыбницы, Орлик, Цон, Ицки и Кромы . Вдоль своей южной границы распространения, в пределах полосы шириной около 10 км, лебедянский горизонт представлен преимущественно терригенными породами – пески, песчаники, глины . На остальной площади своего развития горизонт сложен серыми, желтовато-серыми, крепкими массивными, кавернозными известняками, переслаивающиеся глинистыми известняками, мощность которых к подошве горизонта увеличивается. В южной половине вышеописанной части площади в известняках появляются единичные маломощные, линзовидные прослои песков и песчаников. Мощность горизонта изменяется в пределах от 14 м до 29 м, при этом в южной части площади и в пределах участков размыва может сокращатся до первых метров. Оптуховско-плавский нерасчлененный горизонт (D3 op-pl), согласно залегающий на лебедянском, объединяет мценский, киселево-никольский, орловско-сабуровский, тургеневский и кудеяровский слои. Граница между слоями, слагающими горизонт, проводится не всегда достаточно уверенно из-за сходности их литологического состава. Наиболее четко выделяется лишь орловско-сабуровский слой, сложенный, в основном, песчано-глинистыми разностями пород, в отличие от карбонатных отложений (зеленовато-желтовато-серые микрозер-нистые, часто кавернозные известняки и доломиты, содержащие редкие маломощные прослои глинистых известняков и мергелей), слагающих остальные слои. Отложения горизонта, залегающие в его верхней части, в значительной степени элювиированы и закарстованы , а по долинам крупных рек частично размыты. Карстовые полости, как правило, заполнены песчаным материалом. Оптуховско-плавский горизонт развит там же, где и лебедянский, но несколько уже . На дневную поверхность выходит в долинах практически всех рек и многочисленных крупных оврагов, в пределах области своего развития. Полная мощность горизонта вместе с нарастанием полноты разреза увеличивается в северо-восточном направлении от 34 до 55 м. Верхний подъярус Озерско-хованский нерасчлененный горизонт (D3 oz-hv) развит исключительно в крайней север-, северозападной части рассматриваеой территории. Нижняя граница озерско-хованских отложений проводится по кровле массивных кавернозных кудеяровских известняков, сменяющихся слоистыми глинистыми доломитами озерско- хованского горизонта. На дневную поверхность выходит в долинах рек Неполодь и Оки (в ее нижнем течении). Горизонт сложен светло-серыми глинистыми, слоистыми доломитами, переслаивающимися с серыми мергелями и глинами. Его мощность чаще не превышает 8-12 м, лишь в крайней северо-восточной части Орловской области, увеличивается до 20-22 м.

Ю рская система , средний отдел – представлен на данной территории нерасчлененными континентальными отложениями батского яруса и нижней части нижнекелловейского подъяруса и морскими осадками верхней части нижнекелловейского подъяруса и среднекелловейского подъяруса . Отложения отдела залегают с большим стратиграфическим несогласием на сильно размытой поверхности горизонтов верхнего девона под толщей верхнеюрских , меловых и четвертичных отложений .

Батский ярус и нижняя часть нижнекелловейского подъяруса (J2 bt-k 1). Бат – келловейские образования фрагментарно развиты в пределах полосы шириной 10-15 м вдоль линии д . д . Брагино – Тросна . Представлены песчано - глинистыми , визуально практически не отличимыми от терригенных осадков верхнего девона , отложениями , мощностью от долей метра до 32 м , приуроченными к системе эрозионных ложбин и озеровидных понижений доюрского рельефа . Верхняя часть нижнекелловейского подъяруса и среднекелловейский подъярус (J2 k 1-2). Морские келловейские отложения формируют водораздельные пространства . По долинам р . Оки и ее притоков они размыты . Представлены глинами пепельно - серыми , темно - серыми , черными , плотными , пластичными , известковистыми , иногда опесчаненными , с гнездами песка , песчаника и сидерита . Подошва морских юрских отложений погружается в юго - западном направлении от 226 до 137 м абсолютной высоты , а их мощность в аналогичном направлении возрастает от 5-6 до 31 м .

Ю рская-Меловая системы представлены на данной территории снизу вверх – волжским ярусом верхнего отдела юрской системы, валанжинским, готеривским, барремским, аптским и альбским ярусами нижнего отдела меловой системы и сеноманским, туронским, коньякским и сантонским ярусами верхнего отдела меловой системы . Отложения вышеперечисленных ярусов, залегающие на глинах среднекелловейского подъяруса, широко развиты по площади и приурочены в современном плане к водораздельным пространствам. Их подошва погружается в юго-западном направлении от 232 до 167 м абсолютной высоты, а их суммарная мощность, в аналогичном направлении, вместе с нарастанием полноты разреза, увеличивается от первых метров до 68 м. В нижней части разреза комплекса залегают довольно однотипные отложения, представленные темно-серыми, светло-серыми и палевыми в различной степени глинистыми алевритами, переслаивающимися алевритистыми глинами и глинистыми мелкозернистыми песками (волжский – J3 v, валанжинский – K1 v, готеривский – K1 h, барремский – K1 br и аптский – K1 a яруса), в средней – светло-серыми и зеленовато-серыми, 52

разнозернистыми, чаще мелкозернистыми, слабо глинистыми песками, иногда сцементированными в песчаники, содержащими подчиненные прослои алевритов и гальку фосфоритов (альбский – K1 al и сеноманский – K2 sm яруса). Верхняя часть мелового разреза представлена серовато-белыми, в основании запесоченными, различной крепости мелами (туронский – K2 t ярус) и перекрывающими их зеленовато-серыми трепелами, опоками и трепеловидными глинами (коньякский и сантонский яруса).

Четвертичные отложения на рассматриваемой территории распространены почти повсеместно . Отсуствуют они лишь на отдельных незначительных по площади участках крутых склонов долин и в подмывах коренных берегов крупных рек , где дочетвертичные породы выходят на дневную поверхность . Общая мощность четвертичного покрова чаще составляет 10-15 м при колебаниях от 1 м до 25 м . Комплекс отложений четвертичного возраста сформирован ледниковыми , водно ледниковыми , аллювиальными и перигляциальными образованиями . Ледниковые отложения (gIds) незначительно развиты в крайней северо - западной части территории , где с размывом залегают на разновозрастных дочетвертичных образованиях . Представлены мореные отложения буровато - серыми суглинками , глинами с линзами песка , с незначительным включением мелкообломочного материала , преимущественно карбонатного состава . Мощность от долей метра до 5-8 м . Водноледниковые отложения времени отступания донского ледника (f,lg s Ids) известны в области развития ледниковых отложений . Представлены они суглинками и глинами , реже супесями и песками , мощность до 5-7 м .

Аллювиальные средне-верхнечетвертичные отложения надпойменных террас (а II-III) распространены на всей изученной территории. Встречаются в долинах крупных рек фрагментарно, в виде относительно небольших площадок и узких полос. Представлен аллювий песками супесями и суглинками. Мощность аллювия третьей надпойменной не превышает 5-6 м, а аллювия первой и второй надпойменных террас может достигать 10 м. Комплекс современных аллювиальных образований (a IV) развит по всем рекам, оврагам и балкам с постоянным водотоком. Представлен разнозернистыми песками, опесчанеными суглинками, супесями и реже глинами. Водораздельные пространства и их склоны плащеобразно перекрываются «покровными суглинками», включающими лессово-почвенные образования, делювиальные отложениями склонов и аллювиально-делювиальные выполнения древних балок (L,d II-III – в области донского оледенения и L,d I-III за его пределами). Представлены покровные образования легкими, алевритистыми, лессовидными или плотными суглинками или супесями, мощностью до 17 м, содержащими прослои погребенных почв.

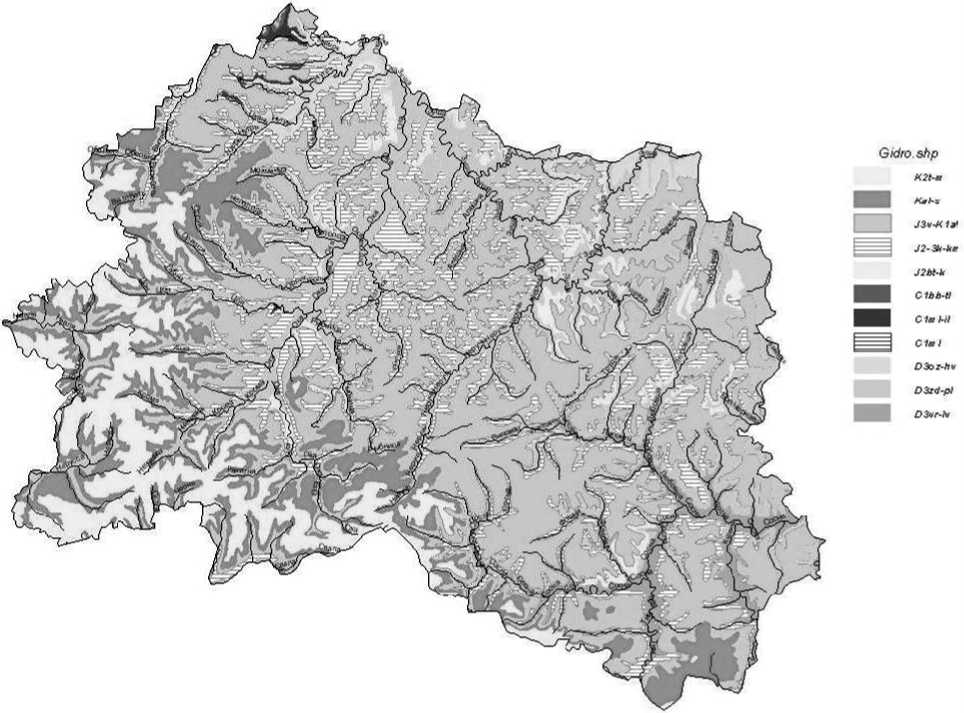

Рисунок 3 – Гидрогеологическое строение Орловской области

В результате изучения имеющихся данных по гидрогеологическому строению Орловской области и результатов исследований , проведенных в 2008-2001 годах [3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12], нами обобщены основные особенности гидрогеологического строения Орловской области , которые отображены на схематической гидрогеологической карте ( рис . 3).

Исходя их литологических особенностей строения , условий залегания и обводнённости в зоне интенсивного водообмена , выделяются следующие гидрогеологические подразделения :

-

1. Водоносный верхнечетвертично - голоценовый горизонт , a IV-III;

-

2. Водоносный турон - сантонский карбонатный горизонт , K 2 t-st;

-

3. Водоносный альб - сеноманский терригенный горизонт , Kal-s;

-

4. Слабоводоносный волжско - аптский

-

5. Водоупорный верхнеюрский ( келловейский ) терригенный горизонт , J3 ;

-

6. Водоносный елецко - хованский терригенно - карбонатный комплекс , D3 el-hv;

-

7. Слабоводоносный задонский терригенный горизонт , D 3zd;

-

8. Водоносный воронежско - ливенский

-

9. Водоупорный петинский карбонатно - терригеный горизонт , D3 pt;

-

10. Слабоводоносный саргаевско - семилукский терригенно - карбонатный комплекс , D 3 sr-sm.

терригенный горизонт , J 3 v-K 1a;

терригегенно - карбонатный комплекс , D 3 vr-lv;

Четвертичный покров при средней мощности 1015 м , максимальной до 25 м распространён на всей площади Орловской области . Водораздельные пространства большей части территории перекрыты лессовидными супесями и суглинками перигляциальных зон ранне -, средне - и позднечетвертичного оледенений . В толще сравнительно однообразных лёссовидных суглинков присутствует , как правило , три горизонта погребённых почв , выполненных обычно плотными сильно гумусированными суглинками или глинами .

На самом севере лёссовидные суглинки ранне- и среднечетвертичных оледенений замещены суглинками с гравием и валунами донского олединения и суглинками и глинами с прослоями песков водноледниковых отложений времени отсутствия донского ледника. В целом четвертичный покров водораздельных пространств представляет собой слабоводоносную супесчано- суглинистую толщу, переслаивающуюся с слабопроницаемыми толщами почвенных или иных образований. Как следствие, в пределах водораздельных пространств создаются условия для формирования подвешенных линз подземных вод типа верховодки. В некоторых населённых пунктах эти линзы подземных вод эксплуатируются колодцами. Глубина до воды по колодцам изменяется от 0,7 до 7,0 м в зависимости от рельефа местности и глубины раположения подстилающего водоупорного слоя. Дебиты таких колодцев невелики, обычно не превышают 0,01 л/с при понижениях 0,5-0,7 м. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород не более 0,2-0,5 м/сут, водопроводимость не превышает 2-5 м2 /сут.

Питание подземные воды четвертичных образований получают , главным образом , за счёт атмосферных осадков . В переделах населённых пунктов некоторую долю питания могут составлять утечки из коммуникаций водообеспечения или водоотвода . Разгрузка осуществляется , главным образом , испарением и перетоком в нижележащие водоносные горизонты . Соответственно , подземные воды подвержены загрязнению с поверхности . Минерализация подземных вод может достигать 1 г / л и более при смешанном трёхкомпонентном составе подземных вод по анионам . Основным компонентом - загрязнителем обычно являются нитраты , содержание которых в отдельных случаях превышают ПДК .

Но загрязнение подземных вод , подвешенных горизонтов , как правило , носит локальный характер и не выходит за пределы населённых пунктов .

В пределах речных долин территории развиты аллювиальные средне - верхнечетвертичные отложения надпойменных террас и пойменных современных образований . Анализ гидрогеологического материала показывает , что из аллювиальных образований обводнены только поймы и самые низы отложений первой надпойменной террасы .

Водоносный верхнечетвертично - голоценовый аллювиальный горизонт (aIV-III) приурочен к обводнённым отложениям пойм и самых низов первой террасы ( отложения верхов первой террасы и все выше заложенные террисы в пределах сдренированы ). Водовмещающие породы горизонта представлены разнозернистыми песками с прослоями суглинков и маломощными невыдержанными прослоями глин .

Мощность аллювиального горизонта достигает 1011 м , в среднем равна 5-7 м . Аллювиальный водоносный горизонт практически на всей территории врезан в гидрогеологические подразделения коренных образований , имеет с ними тесную гидравлическую взаимосвязь и в зависимости от конкретных гидрогеологических условий участков территории либо дренирует подразделения коренных образований , либо наоборот обеспечивает их дополнительное питание за счёт поглощения поверхностных вод .

Горизонт содержит безнапорные воды, глубина залегания уровненной поверхности горизонта равна 03,5 м в пределах пойм, в среднем 3-5 м в пределах первой террасы, достигая здесь же в отдельных случаях 9-10 м.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются в пределах 0,2-8,6 м / сут , равняясь в среднем 1,5-2,5 м / сут . Водопроводимость горизонта в среднем равна 10-15 м 2/ сут . Питание горизонта осуществляется , главным образом , за счёт подтока подземных вод водоносных горизонтов коренных образований , в которые он врезан . Некоторую долю питания горизонт получает за счёт атмосферных осадков , выпадающих на поверхности пойм и первых террас . Разгружается аллювиальный горизонт по преобладанию в местную речную сеть , на отдельных локальных участках – в ниже лежащие водоносные горизонты коренных образований .

По химическому составу подземные воды горизонта обычно являются гидрокарбонатными кальциево - магниевыми или магниево - кальциевыми с минерализацией 0,3-0,6 г / л , что в общих чертах соответствует химическому составу подземных вод коренных образований . В пределах населённых пунктов подземные воды аллювиального горизонта эксплуатируются колодцами , реже родниками . Дебиты колодцев изменяются в пределах 0,2-4 л / с , в среднем равняясь 0,25-0,5 л / с .

Водоносный турон - сантонский карбонатный горизонт (K 2 t-st) приурочен к отложениям туронского и нерасчлененным коньякского и сантонского ярусов верхнего мела . Водовмещающие породы горизонта представлены в нижней части мелами (K2 t), в верхней части мергелями с прослоями опок , трепелов и алевритов в пределах южной части площади распространения .

В пределах исследуемой территории горизонт занимает только водораздельные пространства на её западе и юге . Горизонт по преобладанию является безнапорным . Мощность обводнённой мело мергельной толщи достигает 45 м , в среднем равняясь 6-15 м . Уровни подземных вод фиксируются на глубинах 0-18 м в зависимости от рельефа местности , на абсолютных высотах 204-238 м . Фильтрационные параметры горизонта весьма неоднородны по площади .

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,01 до 40,5 м / сут , водопроводимость равна в среднем 10-50 м 2 / сут . На площади , где мощность мергельно - меловой толщи достигает 130 м , было установлено , что в пределах водораздельных пространств водопроводимость повсеместно равна менее 50 м 2 / сут , но в узкой полосе речных долин , в пределах пойм и первых террас она может увеличиваться до 100-200 м 2/ сут .

Питание горизонт получает с поверхности , перетеканием из вышележащих покровных образований . Разгружается – перетеканием в нижележащий альб - сеноманский водоносный горизонт .

Горизонт так же довольно активно дренируется родниками, дебиты которых могут достигать 4-7 л/с, редко более. В пределах населённых пунктов воды горизонта эксплуатируются с помощью колодцев или каптированных родников.

Водоносный альб - сеноманский терригенный горизонт (Kal-s) приурочен к пескам альбского и сеноманского ярусов меловой системы .

В пределах южной части , р . Оки и в бассейне р . р . Крома и Ицка в состав альб - сеноманского водоносного горизонта включены так же отложения аптского яруса нижнего мела , представленые здесь по преобладанию мелкозернистыми кварцевыми песками . Распространён альб - сеноманский водоносный горизонт вдоль южной и западной границы площади исследований в полосе шириной 10-22 км . Занимает , главным образом , водораздельные пространства . Лишь верховья р . р . Ока , Крома , Ицка , Цон своими четвертичными долинами " врезаны " в альб - сеноманский горизонт .

Мощность горизонта довольно выдержанная , при полной мощности в среднем равна 15-20 м , увеличиваясь до 32 м на участке распространения аптских песков .

Горизонт является напорно - безнапорным . Напорным он является на площадях вдоль западной и южной границ , на участках распространения водоносного водоносного турон - сантонскокого горизонта . От последнего он отделён плотной толщей опесчаненного мела мощностью до 2 м , залегающего в низах туронского яруса верхнего мела , которая и может создавать напор до 10 м . На остальной площади распространения горизонт перекрыт лессовидными суглинками перегляциальных зон оледенения и является безнапорным . Уровень воды в горизонте залегает на глубинах от 0 до 35-40 м в зависимости от рельефа местности , на абсолютных высотах 173-221 м , в среднем 200-210 м .

Фильтрационные параметры горизонта довольно выдержаны , что соответствует сравнительно однородному составу водовмещающих пород , представленному мелкосреднезернистыми , хорошо промытыми кварцевыми песками .

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород по отдельным определениям изменяются от 1 м / сут до 21,4 м / сут , но в среднем устойчиво равны 2,5-5 м / сут , водопроводимость в среднем равна 30-70 м 2 / сут .

Питание горизонт получает с поверхности , за счёт атмосферных осадков , путём перетока из выше залегающих образований . Разгружается горизонт путём перетока в нижележащие гидрогеологические подразделения , родниковой разгрузкой , в верховьях рек во « врезанный » в него аллювиальный горизонт , а через него в местную речную сеть .

По химическому составу подземные воды альб - сеноманского водоносного горизонта обычно гидрокарбонатные кальциево - магниевые , с минерализацией 0,3-0,4 г / л , нейтральной реакцией . Из микрокомпонентов в отдельных водопунктах отмечается повышенное содержание железа .

Подземные воды горизонта в пределах исследуемой территории эксплуатируются колодцами , каптированными родниками , единичными скважинами .

Слабоводоносный волжско - аптский терригенный горизонт (J3 v-K 1 a) приурочен к отложениям волжского яруса верхней юры , валанжинского , готеривского , барремского и аптского ярусов нижнего мела .

Водовмещающие породы представлены несистемным сложным переслаиванием алевритов , тонкозернистых песков , глин , алевролитов . В разрезе , как правило , преобладают алевритовая и алевролитовая составляющая .

Горизонт распространён на водораздельных поверхностях практически в пределах всей территории . Подошва горизонта закономерно снижается от 230-235 м абсолютной высоты на северо - востоке территории и до 170-180 м абсолютной высоты на её западе и юго - западе .

В этой связи на северо - востоке и в центральной частях волжско - аптский горизонт распространён только на самых вершинах водоразделов и перекрыт с поверхности лессовидными суглинками перегляциальных зон оледенений . На юге и западе территории горизонт вскрывается длинными долинами , а в его кровле залегает альб - сеноманский водоносный горизонт , с водами которого слабоводоносный волжско - аптский горизонт образует единую уровенную поверхность .

Мощность горизонта изменяется от долей метров в местах его выклинивания до 25 м при полной мощности , в среднем равной 10-20 м .

Горизонт является безнапорным , либо субнапорным . По водопроявлениям глубина до воды равна 0-7 м , но следует отметить , что водопроявления зафиксированы только на склонах долин , либо по тальвегам оврагов . Собственно на водораздельных поверхностях глубина до воды может быть гораздо более 7 м . Абсолютные отметки уровенной поверхности горизонта равны 197-246 м , в среднем 200-230 м .

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,003 м / сут до 3,1 м / сут . В зависимости от их литологии . Повышенные значения коэффициентов фильтрации соответствуют песчаным прослоям в толще алевритово - алевритистой составляющей . Обычно коэффициенты фильтрации не превышают 0,4-0,5 м / сут . Водопроводимость горизонта ориентировочно равна 10-15 м 2/ сут .

Воды горизонта по химическому составу являются гидрокарбонатными магниево - кальциевыми с минерализацией 0,3-0,9 г / дм 3. Горизонт от попадания загрязнения с поверхности не защищён , что и обуславливает отдельные повышенные значения минерализации подземных вод , превышающие 0,5 г / дм 3. Горизонт эксплуатируется колодцами и реже каптированными низкодебитными родниками .

Водоупорный верхнеюрский терригенный горизонт (J3) приурочен к плотным вязким глинам келловейского яруса верхней юры . Верхнеюрский водоупор подстилает слабоводоносный волжско - аптский терригенный горизонт , а так же распространён на водораздельных поверхностях в пределах всей области , выходя за контуры его распространения на величину до 1-2 км .

Мощность водоупора изменяется от долей метров в местах выклинивания до 31 м на участках его полной мощности . Глины верхнеюрского водоупора являются надежной защитой нижезалегающих водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности . Но они повсеместно прорезаны долинами средних и крупных рек , а на северо - востоке территории овражно балочной сетью , что существенно снижает её защищённость .

Водоносный елецко - хованский терригенный карбонатный комплекс (D3 el-hv) приурочен к преимущественно карбонатным отложениям елецкого , лебедянского , объединённому оптуховско - плавскому и озерско - хованскому горизонтам верхнего девона . Распространён водоносный комплекс в центральной и северной частях области , севернее линии : верховья р . Оптухи , устья р . Вишневец , приток р . Рыбницы , правый борт долины р . Ицки . Терригенная часть елецкого и лебедянского горизонтов , образованная в результате фациального замещения карбонатных образований на терригенные к югу от указанной линии , отнесена к ниже залегающему слабоводоносному задонскому терригенному горизонту .

Водовмещающие породы комплекса представлены известняками и доломитами в верхней части с прослоями мергелей , глин , реже песков . Отмечается высокая кавернозность водовмещающих пород практически по всему разрезу . В керне отмечаются пустоты 3-5 см . Но в стенке небольшого карьера , расположенного на участке « р . Рыбница », видно , что с одной стороны , пустоты чаще являются замкнутыми , с другой стороны , они полностью заполнены грубопесчанистым и обломочным материалом , слабосцементированным железистыми соединениями . Заполнение пустот в известняках и доломитах сингенетично осадкообразованию , которое осуществлялось при неустойчивой береговой линии в девонское время .

Как следствие , эффективная пористость и пустотность водовмещающих пород по - видимому в целом является незначительной . О том , что пустотность и пористость водовмещающих пород « залечена » грубообломочным материалом , свидетельствуют так же наблюдения , проведённые при кустовой откачке из скважин .

При обследовании скважин, оборудованных на елецко-хованский комплекс, часто отмечали, что скважины часто затягиваются песком и требуют постоянной чистки, то есть выше отмеченные текстурные особенности строения водовмещающих пород имеют региональный характер.

Водоносный комплекс является напорно безнапорным . Уровенная поверхность комплекса в зависимостии от рельефа местности располагается на глубинах 0-83 м , на абсолютных высотах 140-208 м , в среднем на абсолютных высотах 150-180 м . Напор над кровлей невелик , не превышает 11 м .

Питание горизонт получает с поверхности , перетеканием через верхнеюрский водоупор , вне его контура перетеканием из перигляциальных образований . Вне площади распространения верхнеюрского водоупора существенную долю питания в весеннее время водоносный комплекс может получать по днищам оврагов , балок и суходолов при их сравнительно со склонами выположенном тальвеге и при малой мощности отложений днищ , залегающих прямо на известняк комплекса . В бассейне р . Оптуха по днищам таких временных водотоков отмечаются карстовые поглощающие воронки . Водопроводимость водоносного комплекса весьма неоднородна по площади и изменяется от 10 м 2 / сут до 2500 м 2 / сут . При этом прослеживается чёткая закономерность : высокие значения водопроводимости отмечаются только в пределах речных долин , в области их пойм и первых террас . Здесь она равна 100-300 м 2 / сут , в районе р . Оки в районе г . Орла до 500 м 2 / сут и более . В сторону водоразделов водопроводимость комплекса резко уменьшается и обычно не превышает 50 м 2/ сут . Здесь имеет место наложение текстурных особенностей строения водовмещающих пород на гидрогеологические условия . В пределах водотоков , в их верховьях , по боковым притокам и примыкающим суходолам и балкам в комплекс происходит интенсивное поступление атмосферных осадков , которые при своём движении под руслом реки вниз по долине активно промывают гидрогеологический разрез , вынося из пустот рыхлый заполнитель . Соответственно , в пределах речной долины активная пористость существенно возрастает , что и приводит к весьма значительному увеличению водопроводимостей в долинах . Так же увеличение водопроводимостей горизонта отмечается и по эксплуатационным скважинам . Экспресс - откачками , проведёнными при обследовании скважин , практически во всех случаях зафиксировано заметное увеличение водопритоков в скважины по сравнению со строительными откачками . То есть и при эксплуатации скважин происходит вынос рыхлого заполнителя , приводящего к увеличению дебита скважин .

Подземные воды горизонта обычно гидрокарбонатные кальциевые и кальциево - магниевые с минерализацией 0,3-0,4 г / дм 3 , около нейтральной реакции , с содержанием железа иногда превышающим ПДК .

Слабоводоносный задонский терригенный горизонт (D3 zd) приурочен к задонскому горизонту верхнего девона. В его состав так же включены отложения елецкого и лебедянского горизонтов, которые вблизи границы своего распространения представлены терригенными образованиями, сходными с задонскими. На юге территории в состав слабоводоносного задонского горизонта включены так же глинистые пески и алевриты , заполняющие погребённые бат-келловейские долины, врезанные в терригенные образования задонского яруса и в гидрогеологическом аспекте представляющие из себя единое целое.

Водовмещающие преимуществу слабоглинистыми переслаивающимися

породы представлены по мелко-тонкозернистыми песками, безсистемно с слабосцементированными песчаниками, алевритами, с маломощными прослоями вязких глин, с прослоями до 0,2 м известняка.

Мощность слабоводоносного горизонта в пределах распространения собственно задонских образований , севернее линии верховья р . Оптуха - устье р . Малая Рыбница – долина р . Цон равна около 17 м , южнее по мере подключения терригенных образований возрастает до 50-70 м , в среднем равняясь 40-50 м .

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяется от 0,1 до 2,5-3,5 м / сут , обычно 0,71,0 м / сут . Увеличенные значения коэффициентов фильтрации отмечаются в приустьевой части долины р . Кромы . Водопроводимость горизонта равна 6-60 м 2/ сут , в среднем 20-30 м 2/ сут . В пределах территории из - за особенностей своего литологического состава ( наличие слабопроницаемых прослоев ) слабоводоносный задонский терригенный горизонт выполняет роль разделяющей толщи , которая отделяет воды водоносного воронежско - ливенского терригенно - карбонатного комплекса от вод гидрогеологических подразделений , залегающих выше задонского горизонта . Так например , при кустовой откачке из елецко - хованского водоносного комплекса на кусте « р . Рыбница » наблюдения за уровнем в воронежско - ливенском горизонте показывают , что в скважине 4- р , расположенной на расстояние 2 м от центральной и оборудованной на воронежско - ливенский водоносный комплекс , реакция на снижение уровня в надзадонском горизонте отсутствовала полностью во всё время проведения откачки .

По результатам работ по оценке эксплуатационных запасов подземных вод в районе г . Орла для слабоводоносного задонского горизонта получен вертикальный коэффициент фильтрации около 1,3*10-4 м / сут .

Водоносный воронежско - ливенский терригенно карбонатный комплекс (D3 vr-lv) приурочен к образованиям воронежского , евлановского и ливенского горизонтов верхнего девона . Водовмещающие породы предствлены известняками доломитовыми и доломитами , в нижней части неравномерно глинистыми и с прослоями мергелей . Известняки и доломиты иногда конгломератовидные .

В верхней части разреза участками сильно кавернозные .

Мощность водоносного комплекса достигает 105 м , в среднем равна 72-94 м . Подошва горизонта закономерно понижается в северном направлении от 130 м до минус 40 м абсолютные высоты , кровля от 60 м до 150 м . Водоносный воронежско - ливенский комплекс является напорным . Его уровенная поверхность устанавливается на глубинах от +1,6 м до 64 м , на абсолютных высотах 127-182 м , в среднем на абсолютных высотах 160- 175 м . Напор над кровлей равен 40-110 м , в зависимости от погружения кровли . Водоносный комплекс характеризуется резкой неоднородностью фильтрационных параметров по площади и в разрезе . Водопроводимость меняется от 3 м 2 / сут до 8400 м 2/ сут . Повышенные значения водороводимостей , достигающие 100-300 м 2/ сут , обычно фиксируются в пределах речных долин , как правило , в узкой полосе , совпадающей с площадями развития пойм и первых террас .

Обусловлено это , вероятнее всего , тем , что речные долины заложены по тектонически - активным зонам с повышенной трещиноватостью водовмещающих пород . Наиболее высокие значения водопроводимостей , достигающие 4000-5000 м 2/ сут до 8000 м 2/ сут , фиксируются по долине нижнего течения р . Кромы и здесь же по долине р . Оки . Эти две долины в плане сходясь под углом близким к 60˚, по всей видимости образуют тектонически - активный узел тектонически активных линейных зон , что и предопределяет столь высокие значения водопроводимостей . В сторону водоразделов водопроводимость комплекса резко уменьшается и в редких случаях превышает 50 м 2/ сут . Фиксируется даже так называемые « сухие скважины », то есть водопритоки в них весьма и весьма незначительны . Повышенные значения водопроводимостей комплекса фиксируются в его верхней части .

По химическому составу воды комплекса являются обычно гидрокарбонатными кальциево - магниевыми или магниево - кальцевые с минерализацией 0,3-0,4 г / л и около нейтральной реакцией , часто с содержанием железа , превышающим ПДК . Но в отдельных случаях - увеличение минерализации до 0,5-0,6 г / л , иногда более , с содержанием сульфат - иона , занимающим второе место в формуле солевого состава . Такие отклонения в химическом составе подземных вод обусловлены присутствием сульфатов в составе водовмещающих пород . Сульфат - ион может входить в состав вторичных минералов , заполняющих пустоты и трещины водовмещающих пород .

Водоупорный петинский карбонатно-терригенный горизонт (D3 pt) приурочен к петинскому горизонту верхнего девона. Водоупорные породы представлены серыми глинами и мергелями с редкими невыдержанными прослоями плотных светлых известняков. Мощность водоупорного горизонта изменяется от 2-5 м на юге рассматриваемой территории, до 6-9 м на её севере.

Водоупорные породы представлены серыми глинами и мергелями с редкими невыдержанными прослоями плотных светлых известняков . Выдержанность по мощности и литологии позволяет рассматривать петинские глины как водоупор , отделяющий воды воронежско - ливенского комплекса от вод саргаевско - семилукского комплекса .

Слабоводоносный саргаевско - семилукский терригенно - карбонатный комплекс (D 3sr-sm) в пределах рассматриваемой территории залегает на глубинах 140-260 м и распространён повсеместно .

Водовмещающие породы представлены доломитами с прослоями мергелей , глинистыми известняками , мергелями суммарной мощностью около 60 м .

Единичными опробованиями зафиксированы весьма низкие фильтрационные параметры водовмещающих пород . Его водопроводимость 0,1-9 м 2 / сут . Воды комплекса эксплуатируются единичными скважинами на самом юго - западе территории . Воды комплекса имеют минерализацию 0,4-0,7 г / л , по анионному составу являются сульфатно - гидрокарбонатными , что является показателем некоторой огипсованности водовмещающих пород .

Анализируя литологический состав пород и его распространение , а также параметры водоносных слоев можно выделить следующие – своеобразие орографических , геологических факторов и гидрогеологических условий территории обуславливают своеобразие основных гидрогеологических закономерностей .

В пределах Орловской области минерализация подземных гидрогеологических подразделений осадочного чехла не превышает 5 г / л , что позволяет рассматривать их как зону свободного водообмена .

Можно выделить две подзоны : зону активного водообмена и зону замедленного водообмена . К зоне замедленного водообмена относятся гидрогеологические подразделения девонских образований , залегающих ниже водоупорного петинского горизонта . В ней минерализация подземных вод изменяется в пределах 0,6-2,6 г / л , увеличиваясь в гипсоносных водосодержащих толщах до 4,9 г / л . К зоне активного водообмена относятся гидрогеологические подразделения , залегающие выше петинского водоупора .

По геолого - гидрогеологическим условиям она подразделяется на два объединённых гидрогеологических комплекса или водоносных этажа , имеющих общие условия водообмена и формирования подземных вод , разделённых верхнеюрским водоупором .

Верхний , первый от поверхности водоносный этаж охватывает гидрогеологические подразделения мезозойских и четвертичных образований , в той или иной степени гидравлически взаимосвязанные . 58

Водоносный этаж полностью прорезан современными долинами . Подошва этажа располагается на 20-60 м выше уреза основных рек территории . Лишь на самом западе и юге речные долины врезаются в гидрогеологические подразделения верхнего этажа , что обусловлено общим погружением мезозоя в юго западном направлении . Водоносный этаж является безнапорным , его уровенная поверхность понижается от водоразделов в сторону дрен . Питание верхний водоносный этаж получает исключительно с поверхности , за счёт атмосферных осадков . Разгрузка осуществляется испарением , перетоком через верхнеюрский водоупор в нижележащие гидрогеологические подразделения и оттоком по латерали от водоразделов в сторону дрен . При этом латеральный поток по периферии распространения верхнеюрского водоупора перетекает в нижележащие гидрогеологические подразделения девона , то есть во второй от поверхности водоносный этаж . На основной части рассматриваемой территории водосодержащие породы первого от поверхности водоносного этажа представлены слабопроницаемыми четвертичными пылеватыми суглинками , алевритами и тонкозернистыми глинистыми песками , переслаивающимися с глинами , алевритами мезозойского возраста , характеризующиеся невысокими фильтрационными параметрами . В целом водопроводимость объединённого водоносного комплекса равна 10-15 м 2/ сут .

Нижний , второй от поверхности водоносный этаж , включает в свой состав елецко - хованский и воронежско - ливенский водоносные комплексы , разделённые слабоводоносным задонским горизонтом . Водосодержащие породы водоносных гидрогеологических подразделений этажа по преобладанию представлены в различной степени трещиноватости известняками и доломитами . При этом в елецко - хованской составляющей объединённого комплекса водосодержащие известняки и доломиты активно закарстованы , а у воронежско - ливенской составляющей водосодержащие породы в нижней части являются существенно глинистыми . Но , как отмечено выше , каверны в елецко - хованском водоносном комплексе заполнены обломочным материалом сингенетичным времени образования осадков .

Второй от поверхности водоносный этаж находится под активным дренирующим воздействием местной речной сети, что фиксируется снижением уровней обоих водоносных составляющих его комплексов от местных водоразделов в сторону дрен. На основной части территории речная сеть «врезана» своим аллювием в верхний елецко-хованский водоносный комплекс и активно дренирует его. Дренирование нижнего воронежско-ливенского водоносного комплекса несколько затруднено наличием перекрывающих его слабопроницаемых задонских образований, что на отдельных участках в долинах рек создаёт предпосылку для формирования самоизливов.

Верхний в водоносном этаже елецко - хованский водоносный комплекс напорно - безнапорный с величиной напора не превышающей 11 м . Напорным водоносный комплекс является , главным образом , на левобережье р . Оки . На её правобережье , водоносный комплекс практически повсеместно безнапорный . Второй от поверхности воронежско - ливенский водоносный комплекс является напорным , с величиной напора 40- 110 м над кровлей . Величина напора возрастает в северо - восточном направлении , в связи с общим погружением кровли водоносного комплекса . Питание второй от поверхности водоносный этаж получает сверху , путём перетекания из перекрывающих его образований . В пределах распространения верхнеюрского водоупора питание осуществляется перетеканием через него . Вне пределов распространения водоупора питание осуществляется перетеканием из отложений перегляциальных зон олединений – покровных пылеватых суглинков .

Наиболее активно питание девонских гидрогеологических подразделений второго от поверхности водоносного этажа , осуществляется по тальвегам суходольно - балочной сети , в которую с водосборов собирается поверхностный сток при снеготаянии или при обильных дождях . В бассейне р . Оптухи по тальвегам суходольно - балочной сети отмечается присутствие поглощающих карстовых воронок , переводящих поверхностный сток временных водотоков в подземную составляющую стока . Фильтрационные параметры девонских гидрогеологических подразделений сильно отличаются по площади , в зависимости от тектонических особенностей строения территории и промытости гидрогеологического разреза . В елецко - хованском водоносном комплексе , вскрытом современной эрозионной сетью , на водораздельных пространствах , соответствующих внутренним частям блоков и подблоков , трещиноватость водовмещающих пород сравнительно невелика , а водопроводимость соответственно не превышает 50 м 2/ сут .

В пределах речных долин , приуроченных к тектонически ослабленным зонам , но расположенных на площадях , где девонские образования перекрыты верхнеюрским водоупором , а речная сеть не прорезает его , истинная скорость движения подземных вод в водоносном комплексе , сравнительно невелика .

Соответственно промытость водовмещающих пород комплекса остаётся незначительной. Здесь наблюдается некоторое увеличение водопрово-димости по сравнению с водоразделами, до 80-100 м2/сут, иногда несколько больше, что, по всей видимости, соответствует водопроводимостям в линейных зонах повышенной трещиноватости, но при незначительной промытости гидрогеологического разреза. Но на тех участках, где речные и суходольно – балочные долины непосредственно врезаны в девон, водопроводимость водовмещающих пород резко возрастает до 200-300 реже 800 м2/сут и более.

Обусловлено такое значительное увеличение водопроводимостей за счёт высокой промытости водовмещающих пород в линейных тектонически активных зонах повышенной трещиноватости . На таких участках по тальвегам суходольно - балочной сети в горизонт начинает поступать увеличенная доля питания по сравнению с водораздельными пространствами или участками долин , прекрытыми юрой .

Соответственно скорости движения воды в узких зонах , приуроченных к речным долинам или тальвегам суходольно - балочной сети , значительно возрастают и соответственно каверны в водовмещающих породах освобождаются от заполнителя , что и приводит в естественных условиях к существенному увеличению водопроводимостей в узкой полосе речных долин .

Отметим, что некоторое увеличение фильтрационных параметров наблюдается и у работающих скважин, расположенных на водоразделах. Причина та же – вынос обломочного материала из пустот в прискваженной зоне. Но такой вынос материала с увеличением водопроводимостей горизонта охватывает только прискважинную зону, не распространяясь по площади.

Водопроводимость воронежско-ливенского комплекса так же существенно меняется по площади. В пределах водоразделов она варьирует от единиц до 50 м2/сут. В пределах речных долин, приуроченных к тектонически активным зонам, при повышанной закарстованности водовмещающих пород и промытости разреза она возрастает до 100-200 м2/сут. и более. В узловых соединениях линейных тектонически-активных зон она может увеличиваться еще больше. Но в воронежско-ливенском водоносном комплексе промытая часть разреза, имеющая высокие значения водопроводимостей, не превышает 30 м. Ниже гидрогеологический разрез становится существенно глинистым, слабозакар-стованным, что приводит даже в тектонически-активных зонах к быстрому уменьшению водопроводимостей с глубиной. Выше отмеченные особенности распределения фильтрационных параметров основных эксплуатационных водоносных комплексов по площади предопределяют систему размещения водозаборов. При мелком водопотреблении водозаборы следует располагать либо в пределах речных долин, на их первых террасах и поймах, либо в непосредственой близости от тальвегов суходольнобалочной сети, то есть в обоих случаях в пределах довольно узких тектонически-активных зон с повышенной трещиноватостью водовмещающих пород.

Анализ материалов разведок подземных вод показывает , что отступление от линейных зон в 59

сторону водоразделов даже на первые сотни метров , приводит к весьма существенному уменьшению удельных дебитов эксплуатационных скважин . При среднем и крупном водопотреблении водозаборные узлы следует организовывать в речных долинах как береговой водозабор в виде линейного ряда скважин вдоль берега постоянно действующей реки . В таком случае наличие реки будет определять условия формирования и восполнения запасов подземных вод за счёт естественной инфильтрации из русла реки , то есть за счёт её естественных ресурсов со всей площади водосбора .

Таким образом , особенности химического состава подземных вод Орловской области обусловлены присутствием сульфатов , а так же в составе водовмещающих пород – сидерита (FeCO3) и железистых кварцитов , из - за которых в процессе выщелачивания повышается уровень содержания железа . Также в последнее время имеет место влияния стронциевой провинции , которая постепенно захватывает все большие площади запасов подземных вод и может давать фон , превышающий 5 ПДК и других природных загрязнителей , таких как бром , бор , но площади и концентрации последних незначительны .

Качество подземных вод не может не влиять на сельскохозяйственное производство , так как является основным источником вод хозяйственного и питьевого назначения в крупных производственных комплексах . При планировании основных производственных мощностей , необходимо учитывать природный фон загрязнения пресных подземных вод .

Вестник

№ 2(29)

ОрелГАУ

апрель

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Сдано в набор 14.04.2011

Подписано в печать 28.04.2011 Формат 60 х 84/8. Бумага офсетная .

Гарнитура Таймс .

Объём 18 усл . печ . л .

Тираж 300 экз .

Издательство Орел ГАУ , 302028, г . Орел , бульвар Победы , 19.

Лицензия ЛР№ 021325 от 23.02.1999 г .

Ж урнал рекомендован ВАК Минобрнауки России для публикаций научных работ , отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содерж ание номера

Карпович Э.В. Опыт применения программированных пособий для подготовки высококвалифицированных агроинженерных кадров…………………………………………………….. 134

Список литературы Особенности формирования химического состава подземных вод Орловской области

- Боревский, Б.В. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек/Б.В. Боревский, Б.Г.Самсонов, Л.С.Язвин. -М. «Недра», 1973. -304 с

- Гольдберг, В.М. Гидрогеологические прогнозы качества подземных вод на водозаборах/В.М. Гольдберг. -Москва: Недра, 1976 год. 153 стр

- Горбачев, В.М. Отчет о поисках и предварительной разведке подземных вод для водоснабжения п.г.т. Сосково Орловской области по работам 1988-1990 г. (с подсчетом запасов по состоянию на 1.04.1990 года)/В.М.Горбачев. -М.,1990 г

- Ефремов, Д.И. Отчет по региональной переоценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод центральной части Московского артезианского бассейна (Московский регион) (по состоянию изученности на 01.07.2002 г.)/Д.И.Ефремов и др. -М., 2002 г

- Информационный бюллетень «Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Орловской области» за 2008 год -Орел,2009, Выпуск 14

- Информационный бюллетень «Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Орловской области» за 2009 год. -Орел, 2010, Выпуск 15

- Лященко, Г.В. Отчёт о результатах работ по объекту: «Составление карт районирования территории ЦФО масштаба 1:500 000 (с врезками масштаба 1:200 000) для оптимизации производства региональных гирогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ в период 2005-2010 гг./Г.В.Лященко, В.В. Куренной. -«Геоцентр-Москва», 2007 г

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России, 2001 г

- Тимошинов, И.А. Отчет о результатах геолого-экологических исследований картографи-рования территории Орловской области масштаба 1:500 000, проведенных в 1993-1997 г

- Федоров, В.М. Отчет о поисках и предварительной разведке подземных вод для водоснабжения п. Нарышкино Орловской области произведенных в 1977-1979г. (по состоянию на 31.03.1979 г)

- Шашкова, А.Я. Отчет о гидрогеологических исследованиях с целью изыскания дополнительных источников водоснабжения г. Орла за 1967-1970 г./участок Южный и действующие водозаборы

- Шашкова, А.Я. Отчет о гидрогеологических исследованиях с целью разведки подземных вод для поселка Змиевка за 1970-1973 г. М.,1973 г