Особенности формирования химического состава природных вод Соликамского района

Автор: Салаватова Д.Э., Алванян К.А., Батракова Г.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Соликамский городской округ относится к территории повышенного экологического внимания ввиду высокой концентрации промышленных предприятий. На территории исследования планируется строительство Половодовского калийного комбината с комплексом солеотвала и рассолохранилища. Объекты размещения отходов предприятий являются потенциальными источниками загрязнения поверхностной и подземной гидросферы. Поэтому цель работы заключается в оценке современного состояния поверхностных и подземных вод, а также прогнозе их возможных изменений под влиянием планируемой техногенной нагрузки. В основу работы положены результаты исследования за состоянием окружающей среды природных вод водосборных площадей среднего течения р. Усолки и южной части р. Боровой. Авторами проанализированы данные за 2016–2021 гг.

Соликамский городской округ относится к территории повышенного экологического внимания ввиду высокой концентрации промышленных предприятий. На территории исследования планируется строительство Половодовского калийного комбината с комплексом солеотвала и рассолохранилища. Объекты размещения отходов предприятий являются потенциальными источниками загрязнения поверхностной и подземной гидросферы. Поэтому цель работы заключается в оценке современного состояния поверхностных и подземных вод, а также прогнозе их возможных изменений под влиянием планируемой техногенной нагрузки. В основу работы положены результаты исследования за состоянием окружающей среды природных вод водосборных площадей среднего течения р. Усолки и южной части р. Боровой. Авторами проанализированы данные за 2016–2021 гг.

Короткий адрес: https://sciup.org/147250965

IDR: 147250965 | УДК: 556.314 | DOI: 10.17072/psu.geol.24.2.99

Текст научной статьи Особенности формирования химического состава природных вод Соликамского района

Соликамский городской округ расположен на северо-востоке Пермского края, на правобережье и левобережье р. Камы. Описываемая территория охватывает водосборную площадь среднего течения р. Усолки и южной части водосборного бассейна р. Боровой. Соликамский район является частью одного из наиболее развитых в экономическом отношении локальных территориальнопроизводственных комплексов Прикамья – Березниковско-Соликамского – и относится к территориям повышенного экологического внимания ввиду высокой концентрации промышленных предприятий химической, горнодобывающей промышленности.

Одним из наиболее уязвимых в экологическом отношении компонентов окружающей природной среды в рассматриваемом районе является гидросфера. Это объясняется боль- шой скоростью миграции химических элементов в поверхностных и подземных водах.

Природные воды исследуемой территории широко используются для хозяйственнопитьевого водоснабжения. Процесс формирования химического состава природных вод весьма сложен. Он определяется совокупностью физических, химических и биологических процессов. Антропогенный фактор в формировании химического состава вод попадает по значимости в один ряд с природными геохимическими и биологическими процессами.

На территории исследования планируется строительство Половодовского калийного комбината с комплексом солеотвала и рассо-лохранилища. Объекты размещения отходов предприятий калийной промышленности являются потенциальными источниками загрязнения поверхностной и подземной гидросферы.

Работа лицензирована в соответствии с CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию

этой лицензии, посетите

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВКМКС) – основа калийной промышленности РФ и второе в мире по величине запасов (содержит 31,4 % мировых запасов хлористого калия). Уже несколько десятков лет добыча калийно-магниевых солей ведется шахтным способом с глубины 200–400 м. Обогащение полезных ископаемых и производство товарной продукции осуществляется на предприятиях в непосредственной близости от стволов шахт. В результате многолетней соледобычи на территории Березниковско-Соликамского про-музла образовались источники загрязнения окружающей среды – это обогатительные фабрики с присущими им выбросами и водосбросами, солеотвалы, состоящие в основном из хлористого натрия и достигающие в высоту 120 м, рассолосборники и шламохра-нилища, концентрация рассолов в которых превышает 300 г/дм3.

Объект и территория исследований: поверхностные и подземные воды центральной части Соликамского городского округа (территория, готовящаяся под строительство По-ловодовского калийного комбината, междуречье Боровой и Усолки).

Целью исследования является оценка современного состояния поверхностных и подземных вод, а также прогноз их возможных изменений под влиянием планируемой техногенной нагрузки Половодовского калийного комбината.

Основные задачи исследований:

-

- сбор, систематизация, анализ результатов гидрохимических исследований на территории Половодовского комбината;

-

- создание базы данных за 2016– 2021 гг.;

-

- установление современного гидрохимического облика поверхностных вод, выявление качественно-количественных особенностей и тенденций изменения их химического состава во времени;

-

- установление современного гидрохимического облика подземных вод, выявление качественно-количественных особенностей и тенденций изменения их химического состава во времени;

-

- сравнительный анализ результатов 2010–2016 и 2016–2021 гг.;

-

- предварительный прогноз планируемого техногенного воздействия на природные воды исследуемой территории в связи с готовящимся строительством Половодовско-го калийного комбината, включающего комплекс солеотвалов и рассолохранилищ.

Методика работ

В основу работы положены результаты исследования состояния окружающей среды природных вод водосборных площадей среднего течения р. Усолки и южной части р. Боровой, территориально расположенных в центральной части Соликамского городского округа Пермского края, которое проводится на исследуемой территории ЕНИ ПГНИУ и сотрудниками кафедры динамической геологии и гидрогеологии с 2010 г. по настоящее время, а также фондовая и опубликованная литература. Авторами проанализированы данные за 2016–2021 гг.

При анализе и обобщении полученного материала использован комплекс стандартных программных продуктов Microsoft Office (Word, Excel) и ArcGIS 10.

Результаты гидрохимических исследований поверхностных вод сравнивались с нормативами предельно допустимых концентраций для водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДК рх ) (СанПиН 1.2.3685-21).

Характеристика химического состава вод дана по классификации Г.А. Максимовича. Согласно ей, тип вод или гидрохимическая фация определяется преобладающими ионами по содержанию в весовой форме.

Физико-географические условия

Соликамский городской округ – муниципальное образование в составе Пермского края. Расположен на севере Пермского края, на левом берегу р. Камы. Территория округа занимает пространство в 5421 км2, что составляет 2,8 % от общей площади Пермского края. Протяженность с запада на восток – 145 км, с севера на юг – 80 км.

Административный центр – г. Соликамск. Соликамский городской округ граничит с Усольским, Косинским, Чердынским, Крас- новишерским, Александровским районами Пермского края и г. Березники.

Климат территории умеренно-континентальный. Среднегодовая сумма осадков – 653 мм, большая часть выпадает в период с мая по сентябрь (400 мм). Максимальное количество осадков выпадает в июле – 81 мм. Количество дней со снежным покровом – 170. Зима продолжительная, средняя температура зимой составляет –16° С, абсолютный минимум равняется –48° С. Глубина промерзания почвы – 200 см. Лето жаркое, влажное. Средняя температура – +17,5° С, максимальная температура – +36° С. Относительная влажность воздуха – 77 %. В течение всего года доминирующими являются южные и юго-западные ветры (Шарыгин, 2011).

Соликамский городской округ распложен в верховьях р. Камы и выделяется большим разнообразием рельефа. Здесь имеются низменные равнины и надпойменные возвышенности. Следуя от западной границы района, можно отследить несколько основных тектонический единиц: северо-западную часть Русской плиты, Предуральский прогиб, Западно-Уральскую зону складчатости (Ша-рыгин, 2011).

Реки принадлежат к бассейну р. Камы. На территории района р. Кама имеет протяженность 115 км и у с. Тюлькино переходит в Камское водохранилище. Долина Камы широкая, правый берег крутой, с выходами коренных пород; левый берег пологий, низкий, с большим количеством стариц, озер и заболоченных пространств.

Рассматриваемая территория практически полностью расположена на территории водосборной площади р. Усолки, ее правобережной части. Северная часть территории расположена на водосборе р. Боровой, которая является левобережным притоком р. Камы.

Речная сеть включает в себя реки Усолку, Боровую, Козловку, Ростовицу, Клестовку, Потымку, а также ряд водотоков периодического действия, приуроченных к овражной сети (Шарыгин, 2011).

Геологические условия месторождения ВКМКС

Месторождение представлено солями нижнепермской галогенной формации Соликамской впадины, которая включает отложения карнауховской, березниковской свит и нижнесоликамской подсвиты. Под покровом четвертичных отложений на территории исследований залегают породы пермской системы (Трапезников, 2018).

Соляная толща месторождения, имеющая форму линзы мощностью до 550 м и площадь 8,1 тыс. км2, прослеживается в меридиональном направлении на 205 км, в широтном – до 55 км. Толща подразделяется (снизу-вверх) на подстилающую каменную соль, калийную залежь и покровную каменную соль (рис. 1).

Тектонические условия

Предуральский краевой прогиб представляет собой крупную синклинальную структуру, переходную от Русской платформы к складчатому Уралу. Большая часть прогиба, в том числе Соликамская впадина, характеризуется более глубоким залеганием докун-гурских отложений, чем на платформе и складчатом Урале, а также развитием солей в кунгурских отложениях. Переход между платформой и прогибом является постепенным, т.к. в ходе формирования последнего в раннепермскую эпоху происходила его миграция к западу, с наложением на восточную часть Русской платформы (Кудряшов, 2001).

Современные геологические процессы

Сложное геологическое строение территории Соликамского городского округа, как и всего Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС), расположенного в центре Соликамской впадины, интенсивная эксплуатация месторождений минеральносырьевых ресурсов, углеводородов и подземных вод обуславливают развитие опасных геологических процессов, в том числе катастрофического характера, к которым, в первую очередь, следует отнести развитие деформаций земной поверхности. Кроме того, на территории исследований активно развиваются процессы суффозии и карста, растворения, массопереноса и переотложения солей, оседания и образования провалов земной поверхности, подтопления, затопления и заболачивания территорий, эрозионного размыва горных пород. Также активная техногенная нагрузка влияет на гидрогеохи-мическую обстановку территории, включая подземные питьевые воды, способствуя их загрязнению и истощению (Ястребов и др., 2018).

|

TO X о co |

* £ Р ° 2 |

|

|

К UliL |

ЩЩЛ22 1 о |

|

|

♦ + |

+ + |

|

|

И-К 4++ |

W 6-’ |

|

|

+ |

+ + + |

|

|

И Hill |

1 s |

|

|

3-И 4+4 |

2,2 |

|

|

Ж-3 4++ |

+++++ 3-2 |

|

|

E-Ж \ + |

+ + 4.2 |

|

|

E |

5.7 |

|

|

к |

г. |

|

|

m |

Д-E V |

3.4 |

|

c |

||

|

TO X |

Д |

б.о |

|

sr |

||

|

г-д |

+ + + 2,9 |

|

|

г |

5.5 |

|

|

в-г |

- + + 2.2 |

|

|

в |

||

|

Б-В |

||

|

в IF |

1.9 |

|

|

А // |

||

|

А-Кр1 • |

+ 2.0 |

|

|

Кр1 |

+ 1.1 |

|

|

co |

КоЬКоН + |

- -1- + 1.4 |

|

co |

Kpll ■ . |

IW+ 41 |

|

Kpll-Kplll* 4 ' |

+V+ 1-8 |

|

|

и |

:кР1&-кпн|ь: хд КрШ« Xi |

kM 14 |

|

Кр111«-КрН1" * - кпШб---- |

||

+ +++11 I 2 [/л/р

Рис. 1. Стратиграфический разрез калийной залежи ВКМКС

Гидрогеологические условия территории

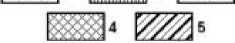

Объектом исследования являются подземные воды верхнего гидрогеологического этажа зоны активного водообмена (рис. 2).

В верхнем гидрогеодинамическом этаже на территории исследований выделяются следующие основные гидрогеологические подразделения – водоносные горизонты четвертичных отложений (полигенетический (покровный) (pgQ), аллювиальный (aQ), флювиогляциальный элювий (fQel)), слабоводоносный локально-водоносный шешмин-ский терригенный комплекс – P 1 šš, водоносная верхнесоликамская терригенно-карбонатная подсвита P 1 sl 2 , слабоводоносная нижнесоликамская соляно-мергельная подсвита P 1 sl 1 .

Нумерация индекса для отложений пермской системы выполнена по стратиграфическому кодексу России 2006 г., согласно которого уфимский ярус отнесен к приуральскому отделу пермской системы (нижняя пермь). На данной территории подземные воды питаются в основном за счет перетекания вод из смежных горизонтов и инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит на склонах местной эрозивной сети (в виде выходов многочисленных родников) и далее в долину р. Камы (Ястребов и др., 2018).

Результаты исследований поверхностных вод

Современное состояние поверхностных вод территории охарактеризовано по результатам мониторинга состояния окружающей среды в 2016–2021 гг., проводимого сотрудниками кафедры динамической геологии и гидрогеологии геологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета.

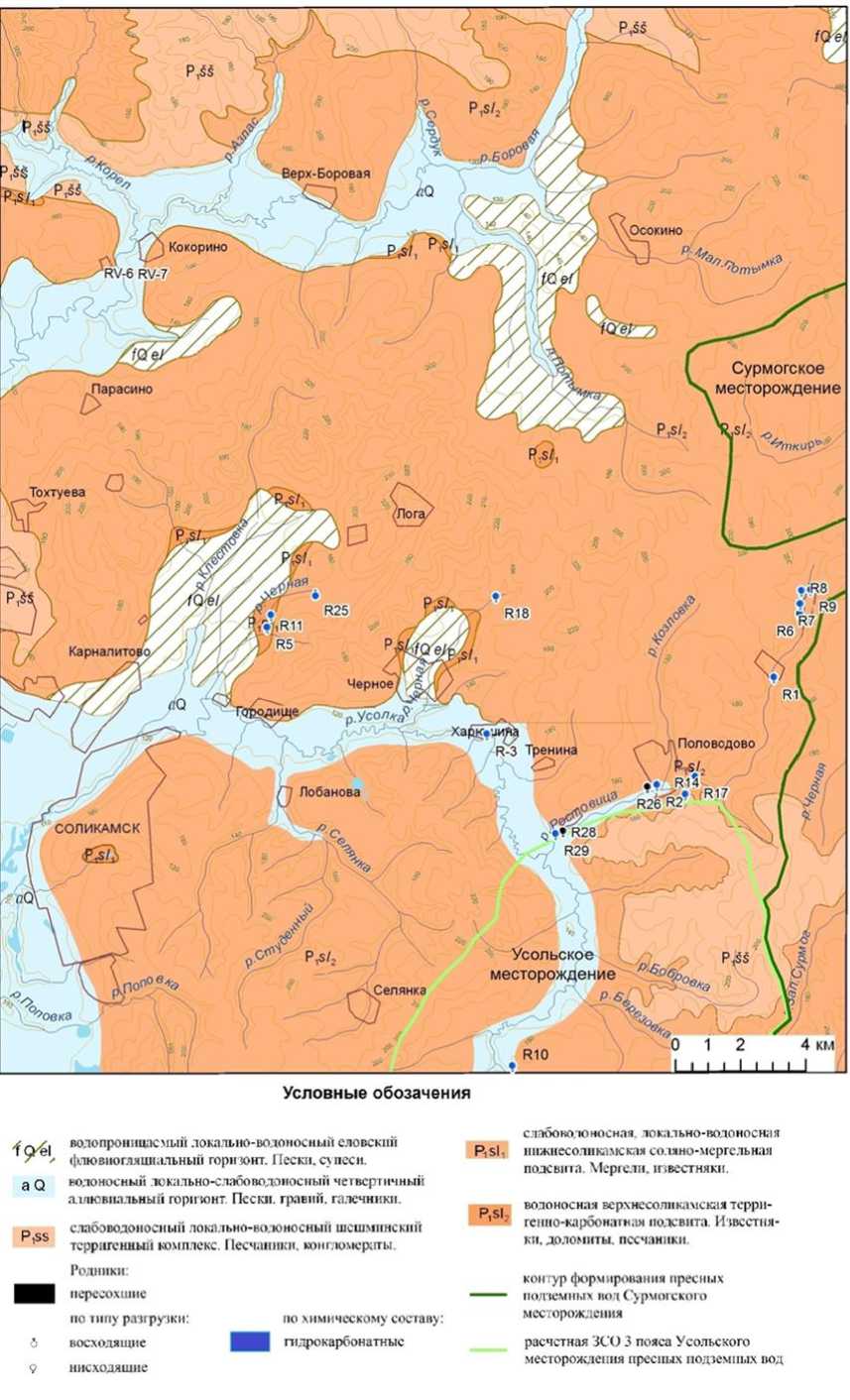

Для отбора проб были выбраны створы, расположение которых указано на (рис. 3). Отбор проб воды производился в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 (ГОСТ Р 515922000 Вода. Общие требования к отбору проб).

Кокорино

RV-6 RV-7

Парасино

^жир’

W8

R25

Карналитог

Черное

Усолл-а'

Половодово

R-3 Трениг

Лобанова

R26 R2

СОЛИКАМСК

:ольское место!

>0°®-^

Селянка

R10

(ение

Условные обозачения контур формирования пресных ---- подъемных вод Сурмогского месторождения расчетная ЗСО 3 пояса Усольского месторождения пресных подъемных вод водопроницаемый локально-водоносный еловскпй флювиогляциальный горн юнг. Пески, су неси, водоносный локально-слабоводоиосный четвертичный аииовиальиын горизонт Пески, гравий, галечники.

слабоводоносиый локально-водоносный шсшминский терригенный комплекс. Песчаники, кон г добриты

Родники:

пересох ише по типу разгрузки: ио химическому составу:

восходящие гидрокарбонатныс нисходящие

P,Sl слабонцзоносная. локально-водоносная . нижиесоликазккая соляно-мергельная подевнта Мергели, швестняки.

водоносная всрхиссоликамсюгя терри-генио-карбоизгиая подевнта Известняки, доломиты. песчаники.

P,sl

R18

Сурмогское месторождение

/

Тохтуева

. #

-^ P,s/;

.Осокино

^ Р^ът^

■ - а

4 км

Рис. 2. Гидрогеологическая карта территории исследования

Рис. 3. Гидросеть территории исследования

Всего авторами проанализировано 287 проб: 214 по макроэлементному составу и 73 по микроэлементному. Исследования химического состава поверхностных вод включали определение HCO 3 -, SO 4 2-, Cl-, CO 3 2-, NO 3 -, NO 2 -, Ca2+, Mg2+, Na+ и K+, NH 4 +, Fe общ. , сухого остатка, общей минерализации, рН, перманганатной окисляемости, ХПК, БПК, общей жесткости, взвешенных веществ и микроэлементов - Li, Be, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Cd, Sn, Te, Cs, Ba, W, Pb.

Основная часть изучаемой территории гидрографически расположена на водораздельной площади рек Усолки и Боровой.

Наибольшие величины минерализации поверхностных вод отмечены в меженные периоды. Для рассматриваемых водотоков, формирующих cвой химический состав на сравнительно малых водосборах, такая характеристика дает представление о тех максимальных величинах минерализации меженных вод, которые могут быть достигнуты к концу зимы или лета. Эта характеристика поверхностных вод может быть распространена и на грунтовые воды зоны дренирования исследуемого района.

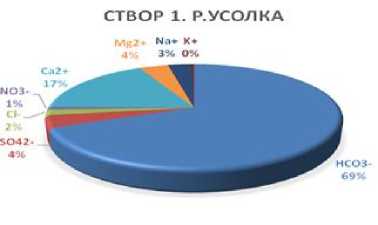

Согласно результатам гидрохимических исследований , воды р. Усолки и ее притоков в период 2016–2021 гг. пресные, с минерализацией 0,1–0,36 г/дм3. Главенствующая гидрохимическая фация поверхностных вод исследуемых водотоков - гидрокарбонатно-кальциево-сульфатная , что соответствует условиям ненарушенного режима. Менее распространена гидрокарбонатно-кальциево-магниевая, которая характеризует воды р. Усолки в летний меженный период (рис. 4).

Воды по величине общей жесткости мягкие (наибольшее значение 4,1 мг-экв/л при среднем 3,0 мг-экв/л), по величине водородного показателя преимущественно слабощелочные (среднее значение pH составляет 7,8), с пределами от 7,1 до 8,5. Основные показатели ионного состава вод в целом соответствуют нормируемым требованиям, за исключением общего железа. Так, средняя концентрация сульфатов в водотоках бассейна р. Усолки составляет 12,5 мг/дм3 при ПДКрх100 мг/дм3, хлоридов - от 1,9 до 186,2 мг/дм3, натрия - 7,2 мг/дм3 при ПДКрх120 мг/дм3.

Что касается азотистых соединений, то можно сказать, что в водах бассейна р. Усолки содержание NO -3 в среднем составляет 2,2 при ПДК рх 40 мг/дм3. По показателю NH 4 + зафиксированы превышения в р. Усолке преимущественно в весеннее половодье, вероятной причиной является антропогенная составляющая, поскольку выявленные концентрации исследуемого показателя зафиксированы в створах, расположенных вблизи населенных пунктов и транспортных магистралей. В целом, содержание NО 2 - изменяется в нормируемых пределах ПДК рх , за исключением 3 проб.

Значительное превышение ПДК рх зафиксировано для железа общего во всех исследуемых водотоках. Главные источники железа в поверхностных водах – процессы выветривания горных пород, которые сопровождаются их разрушением и растворением, а также процессы заболачивания территории. В частности, заболоченность областей питания водоносных горизонтов обуславливает поступление в них болотных вод, содержащих образующиеся в процессе торфообразо-вания органические вещества. В их состав обычно входят гуминовые и фульвокислоты, вероятно присутствие фенолов, углеводорода и ряда других веществ.

Рис. 4. Соотношение ионного состава основных водотоков исследуемой территории

Причем многие металлы с гуминовыми кислотами являются малорастворимыми соединениями, а с фульвокислотами – напротив, веществами (преимущественно в виде коллоидов и взвеси), относительно легко накапливающимися и мигрирующими в природные воды. Следствием этого двойного, имеющего вероятностный характер воздействия является, например, возможность образования фульвокислот железа, благодаря чему часто наблюдается значительно большее содержание указанного металла, чем это следует из условий соблюдения химического равновесия. Один из основных факторов – поступление железа из медистых и железистых песчаников.

Что касается повышенных значений мутности, перманганатной окисляемости и ХПК , то это также результат влияния органических веществ естественного происхождения, поступающих из болот и торфяников.

Микроэлементный состав речных вод характеризуется пестрым обликом. В течение описываемого периода (2016–2021 гг.) повышенные концентрации отмечались по следующим компонентам.

Превышения зафиксированы по меди , что является естественной региональной особенностью территории Западного Урала и связано с повсеместным распространением в верхней части геологического разреза терригенных отложений шешминского горизонта уфимского яруса приуральского отдела пермской системы, в толще которого нередко встречаются медистые песчаники. Превышения зафиксированы во всех створах в разные периоды опробования, максимальное значение составляет 145,1 мкг/дм3 при ПКД 1 мкг/дм3.

Также в микрокомпонентном составе поверхностных вод стабильно отмечается повышенное содержание ванадия (1–7 ПДК рх ), марганца (1–15 ПДК рх ).

Основным источником поступления ванадия в природные воды являются железные и полиметаллические руды, содержащие небольшую примесь ванадия. Ванадий имеет свойство связываться с другими элементами и частицами, поэтому в основном задерживается в почве, где и остается длительное время.

В поверхностные воды марганец поступает в результате выщелачивания железомарганцевых руд (формируются в болотах) и других минералов, содержащих марганец. Значительные количества марганца поступают в процессе разложения водных животных и растительных организмов, особенно сине-зеленых, диатомовых водорослей и высших водных растений.

Концентрация марганца в поверхностных водах подвержена сезонным колебаниям. Превышения зачастую происходят в зимнее время года (1–3,5 ПДК рх ).

Факторами, определяющими изменения концентраций марганца, являются соотно- шение между поверхностным и подземным стоком, интенсивность потребления его при фотосинтезе, разложение фитопланктона, микроорганизмов и высшей водной расти- тельности, а также процессы осаждения его на дно водных объектов.

Помимо вышеуказанных контролируемых компонентов, повышенное содержание отмечается по никелю и молибдену (до 2 ПДК рх ), а также стронцию (до 2,5 ПДК рх ).

По величине жесткости воды «мягкие» (наибольшее значение 4 мг-экв/л при среднем 2,7 мг-экв/л), по величине водородного показателя преимущественно слабощелочные (среднее значение pH=7,6).

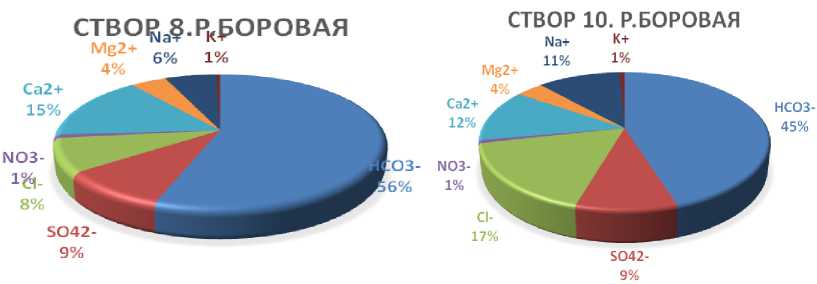

Согласно результатам гидрохимических исследований, воды р. Боровой и ее притоков в период 2016–2021 гг. пресные, с минерализацией 0,1–0,39 г/дм3. Гидрохимическая фация преимущественно гидрокарбонатно-кальциево-сульфатная , что соответствует условиям ненарушенного режима (рис. 5).

Замыкающий створ на р. Боровой харак- теризуется различными сочетаниями гидро- химических фаций - гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевой, гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой, гидрокарбонатно-кальциево-сульфатной, гидрокарбонатно-кальциево-хлоридной.

По величине жесткости воды «мягкие»

(наибольшее значение 4 мг-экв/л при среднем 2,7 мг-экв/л), по величине водородного показателя преимущественно слабощелочные (среднее значение pH=7,6).

Рис. 5. Соотношение ионного состава основных водотоков исследуемой территории

Основные определяемые показатели ионного состава соответствуют нормируемым требованиям. Исключением является содержание общего железа в створах на р. Боровой и р. Потымке. Концентрация данного элемента на р. Боровой варьирует в пределах 0,1–31,7 мг/дм3 (при ПДК рх 0,1 мг/дм3), на р. Потымке – до 3,5 ПДК рх (последнее обусловлено влиянием процессов заболачивания).

Помимо этого, зафиксированы повышенные концентрации азотистых соединений (NH 4+ и NO 2' ) . Содержание NH 4+ в период весеннего половодья составляет в среднем до 0,69 мг/дм3 при ПДК рх 0,05 мг/дм3.

Сравнительный анализ данных за 2016– 2021 гг. микрокомпонентного состава поверхностных вод показывает, что превышения ПДК рх практически во всех створах отмечаются для Mn, V, Sr, Mo, Zn и Se: марганца – до 15 ПДК рх , ванадия – до 7 ПДК рх , меди – до 145 ПДК рх незначительное превышение стронция до 1067 при ПДК рх 400 мг/дм3, молибдена до 2 при ПДК рх 1 мг/дм3. Помимо этого, зафиксированы единичные превышения по цинку до 4,6 ПДК рх и селену до 3 ПДК рх .

Сравнивая с данными мониторинга поверхностных вод за 2010–2016 гг., можно сделать вывод, что химический состав вод стабилен.

Результаты исследований подземных вод

Всего проанализировано 260 проб. Исследования химического состава подземных вод включали определение HCO3-, SO42-, Cl-, CO32-, NO3-, NO2-, Ca2+, Mg2+, Na+и K+, NH4+, Feобщ., сухого остатка, общей минерализации, рН, перманганатной окисляемости, общей жесткости и микроэлементов - Li, Be, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Cd, Sn, Te, Cs, Ba, W, Pb.

По результатам исследования, на изучаемой территории выявлено 10 родников . Следует отметить, что благодаря низкой минерализации и значительным ресурсам, наибольшее практическое значение имеют воды верхнесоликамской терригенно-карбонатной подсвиты, за счет вод которой обеспечиваются бытовые и технические нужды предприятий городов Соликамска и Березники, а также прилегающих к ним населенных пунктов.

Температура воды в источниках по данным обследования изменяется от +4,0 до +7,0° С, дебит варьирует от 0,3 до 295 дм3/с, по характеру напора родники как нисходящего, так и восходящего типа.

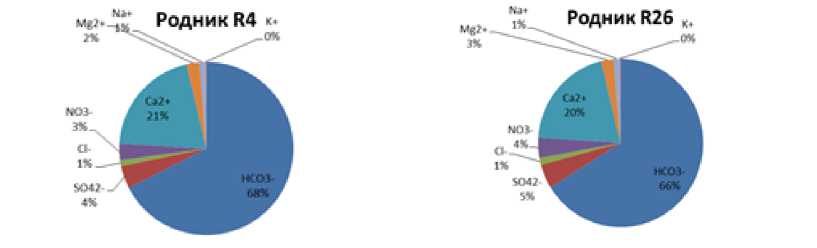

Результаты исследований показали, что подземные воды четвертичного аллювиального горизонта , гидрокарбонатного состава, пресные, с минерализацией 268– 317 мг/дм3, по показателю общей жесткости «мягкие» (среднее значение 3,7 мг-экв/дм3), по величине водородного показателя преимущественно слабощелочные (среднее значение pH=7,6). Состав вод в равной степени определяется HCO 3 -Ca-NO 3 , а также HCО 3 -Ca-SО 4 гидрохимическими фациями. Несмотря на то, что нитраты и сульфаты являются одними из преобладающих показателей грунтовых вод, их концентрации не превышают пределов нормы (для сульфатов – 21– 22 мг/дм3 при ПДК 500 мг/дм3, а для нитратов – 17–18 мг/дм3 при ПДК 45 мг/дм3) (рис. 6).

Рис. 6. Соотношение ионного состава подземных вод четвертичного аллювиального горизонта по данным опробования родников (2016–2021 гг.)

Содержание всех контролируемых показателей макрокомпонентов изменяется в пределах нормативных значений, исключением являются превышения по нефтепродуктам , которые зафиксированы при отборе проб, начиная с 2018 г. Подземные воды слабоводоносного локально-водоносного шешминского терригенного комплекса родниковой разгрузкой не представлены.

По ранее проведенным исследованиям (2010–2016 гг.), они гидрокарбонатного состава, пресные, с минерализацией 260 мг/дм3, по показателю общей жесткости «мягкие» (среднее значение составляет 3,1 мг-экв/л), по величине водородного показателя преимущественно слабощелочные (среднее значение pH=7,6). Химический состав вод определяется HCО 3 -Ca-SО 4 гидрохимической фацией. Основные показатели ионного состава вод соответствуют нормируемым требованиям (СанПиН 1.2.3685-21). Единичные превышения зафиксированы по содержанию магния (до 4 ПДК), а также общему железу (до 2 ПДК). Причина повышенного содержания магния в подземных водах обусловлена залеганием в шешмин-ском горизонте линз доломитов, известняков, мергеля, что является природным фактором формирования подземных вод данной территории.

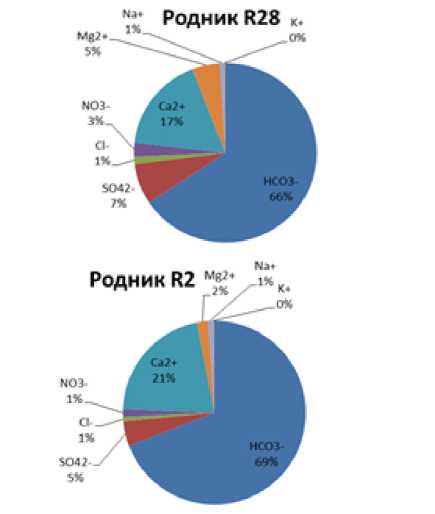

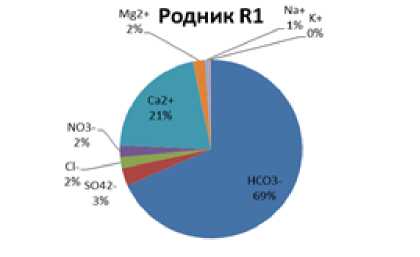

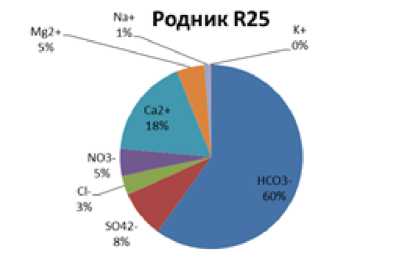

Большая часть родников территории разгружается из верхнесоликамских отложений. Подземные воды водоносной верхнесоли-камской терригенно-карбонатной подсвиты преимущественно гидрокарбонатного состава. Преобладающей является природная HCO3-Ca-SO4 гидрохимическая фация, также широко распространена HCO3-Ca-NO3 фация. Для всех родников минерализация в среднем составляет 297 мг/дм3 (от 239 до 355 мг/дм3), по показателю общей жесткости воды «мягкие» и «средней жесткости» (рис. 7).

В микрокомпонентном составе вод превышение нормативов не зафиксировано. Однако процент обнаружения у Li, Be, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Mo, Cd, Ba, W, Pb – 100 %, Se – 75 %, Ti, Ag, Sb, Bi, Sn – 50 %.

Сравнивая с данными мониторинга подземных вод за 2010–2016 гг., можно сделать вывод, что химический состав вод стабилен.

Отходы при производстве в связи с реализацией проекта строительства Половодовского калийного комбината

Половодовский калийный комбинат представляет собой комплекс солеотвалов и рас-солохранилищ.

Объекты размещения отходов предприятий калийной промышленности являются потенциальными источниками загрязнения поверхностной и подземной гидросферы.

Процесс обогащения сильвинитовой руды связан с образованием значительного количества отходов. Основная часть отходов представлена твердыми галитовыми отходами – солеотходами.

Для складирования отходов сильвинито-вой обогатительной фабрики предусматривается комплекс солеотвалов и рассолохра-нилищ. Твердые галитовые отходы (солеот-ходы) и жидкие глинисто-солевые отходы (шламы) складируются в рудник (гидрозакладка), а также в отвал (солеотвал) и рассо-лохранилище (Бачурин, Бабошко, 2008; Иванов, Воронова, 1975).

Рис. 7. Соотношение ионного состава подземных вод водоносной верхнесоликамской терригенно-карбонатной подсвиты по данным опробования родников (2016–2021 гг.)

Одним из наиболее уязвимых в экологическом отношении компонентов окружающей природной среды в рассматриваемом районе является гидросфера. Это объясняется большой скоростью миграции химических элементов в поверхностных и подземных водах, особенно в периоды паводков. Поэтому важнейшим условием для хозяйственной деятельности вблизи водных объектов является учет требований природоохранного законодательства, регламентирующего защиту водотоков и их прибрежных территорий (Кудряшов, 2001; Преображенский, 1933).

Важно отметить, что в границах Полово-довского участка располагается зона санитарной охраны III пояса водозабора «Усол-ка», который является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Березников, в связи с чем при реализации проекта необходима организация максимально возможного комплекса мер для снижения потенциального экологического воздействия расширения горного производства на состояние водозабора.

Основное воздействие на подземные воды в связи с реализацией проектных решений будет определяться засолением подземных вод в непосредственной близости объектов

Половодовского калийного комбината – со-леотвалов и рассолохранилищ.

Снижение техногенного воздействия возможно за счет осуществления специальных мероприятий по использованию галитовых отходов (в частности, складирования в специальных камерах в выработанном пространстве), максимального использования оборотного цикла рассолов, противофиль-трационного экранирования ложа солеотва-лов и рассолохранилищ, которые выполняются с целью полной изоляции грунтов и грунтовых вод основания от попадания в них солеотходов и рассолов.

В случае нарушения целостности систем обустройства противофильтрационного, дренажного и ограждающего назначения возможно прямое или опосредованное негативное воздействие на подземные воды. Такое воздействие может проявляться в изменении природного химического состава подземных вод в непосредственной близости объектов Половодовского калийного комбината.

На стадии эксплуатации основное негативное воздействие калийной промышленности на природную среду оказывают солео-твалы, рассолохранилища. Рассолы образуются на солеотвале путем растворения соле- вых компонентов отходов атмосферными осадками или путем отжима влаги из отходов под действием сил гравитации.

В районах действующих солеотвалов и рассолохранилищ, накапливающих глинисто-солевые отходы калийных предприятий, со временем может начаться фильтрация техногенных рассолов.

Кроме того, в результате воздействия работы рассолохранилища может наблюдаться изменение динамики расходов рек и уровней подземных вод. В гидрохимическом режиме возможно увеличение минерализации и рост характерных компонентов производства калия – хлорида, натрия, калия, аммония (Хай-рулина, Максимович, 2012).

Опыт Соликамских рудоуправлений позволяет оценить ошибки, которые на данный момент привели к критическому состоянию окружающей среды. Согласно данным ежегодного экологического доклада, территория г. Соликамска относится к «загрязненной». Важно отметить, что в границах г. Соликамска, помимо рудоуправлений, расположено более двух десятков предприятий, которые дополнительно вносят антропогенную нагрузку на территорию Соликамского района.

Отработка месторождения в любом случае будет сопровождаться нарушением естественного баланса в окружающей природной среде. Тем не менее при эксплуатации Поло-водовского калийного комбината возможны следующие воздействия на окружающую среду:

-

- подтопление рассолами территории;

-

- поступление в водоемы открытого пользования рассолов;

-

- осаждение на подтопленной территории в непосредственной близости от рассолохра-нилища грунтового материала ограждающих дамб;

-

- подтопление поймы р. Клестовки.

В связи с этим необходимо реализовать максимально возможный комплекс превентивных, контролирующих и мониторинговых мер для минимизации неблагоприятного экологического воздействия.

Заключение

Проведенная оценка современного состояния поверхностных и подземных вод на территории центральной части Соликамского городского округа и прогноз их возможных изменений под влиянием планируемой техногенной нагрузки на Половодовском участке ВКМКС позволяют сделать следующие выводы.

-

1. Основные показатели ионного состава поверхностных вод в целом соответствуют нормируемым требованиям, за исключением общего железа . Значительное превышение ПДК рх зафиксировано для железа общего во всех исследуемых водотоках. Главные источники железа в поверхностных водах – процессы выветривания горных пород, которые сопровождаются их разрушением и растворением, а также процессы заболачивания территории. Повышенные концентрации железа общего являются естественной региональной геохимической особенностью территории Западного Урала;

-

2. Во всех створах водотоков в разные периоды опробования зафиксированы превышения по меди , что также является естественной региональной особенностью Западного Урала и связано с повсеместным распространением в верхней части геологического разреза терригенных отложений шешминского горизонта уфимского яруса приуральского отдела пермской системы, в толще которого нередко встречаются медистые песчаники;

-

3. В микрокомпонентном составе поверхностных вод стабильно отмечается повышенное содержание марганца . Марганец в поверхностные воды поступает в результате выщелачивания железомарганцевых руд и других минералов, содержащих марганец, в процессе разложения водных животных и растительных организмов, особенно синезеленых, диатомовых водорослей и высших водных растений;

-

4. Родниковая разгрузка происходит из водоносного локально-слабоводоносного четвертичного аллювиального горизонта, слабоводоносного локально-водоносного шешминского терригенного комплекса и водоносной верхнесоликамской терригенно-карбонатной подсвиты;

-

5. Содержание всех контролируемых макрокомпонентов и микрокомпонентов в подземных водах исследуемой территории изменяется в пределах нормативных значений.

-

6. В целом, природные воды на исследуемой территории не подвержены значительным антропогенным воздействиям, их гидрохимический режим формируется в основном под воздействием природных факторов;

-

7. Основное воздействие на подземные воды в связи с реализацией проектных решений при строительстве Половодовского калийного комбината будет определяться засолением подземных вод в непосредственной близости объектов строительства – солеот-валов и рассолохранилищ;

-

8. Снижение техногенного воздействия возможно за счет осуществления специальных мероприятий по использованию галитовых отходов (в частности, складирования в специальных камерах в выработанном пространстве), максимального использования оборотного цикла рассолов, противофиль-трационного экранирования ложа солеотва-лов и рассолохранилищ, которые выполняются с целью полной изоляции грунтов и грунтовых вод основания от попадания в них солеотходов и рассолов;

-

9. Со временем может начаться фильтрация техногенных рассолов в зонах, действующих солеотвалов и рассолохранилищ. Формирующиеся в теле солеотвала рассолы опускаются к основанию солеотвала. В нижних слоях солеотвала формируется рассолонасыщенная зона. Большая часть рассолов под воздействием интенсивной конвекции погружается на значительную глубину, где накапливается под зоной активного водообмена. Меньшая часть из них перемещается к местам разгрузки в соответствии с гидравлическими уклонами. Разгрузка подземных вод, загрязненных фильтрационными рассолами, может привести к засолению ближайших водотоков. Рассолы, попадающие в грунтовые воды, а затем в дренирующие их водотоки, вызывают трансформацию состава природных вод. В результате вблизи рассолохранилищ возможно образование ореола засоления подземных и поверхностных вод с течением времени;

-

10. В результате воздействия работы рас-солохранилища может наблюдаться изменение динамики расходов рек и уровней подземных вод. В гидрохимическом режиме есть вероятность усиления минерализации и роста характерных компонентов производства калия – хлорида, натрия, калия, аммония;

-

11. При эксплуатации Половодовского калийного комбината возможны следующие воздействия на окружающую среду:

Единичные превышения зафиксированы по общему железу и нефтепродуктам . Причины повышенного содержания нефтепродуктов с 2018 г., возможно, обусловлены новым оборудованием, методиками определения показателей;

-

- подтопление рассолами территории;

-

- поступление в водоемы открытого пользования рассолов;

-

- осаждение на подтопленной территории в непосредственной близости от рассолохра-нилища грунтового материала ограждающих дамб;

-

- подтопление поймы р. Клестовки.