Особенности формирования и использования человеческих ресурсов

Автор: Плавунов Алексей Вячеславович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Заметки

Статья в выпуске: 3 (49), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается влияние территориального распределения людских ресурсов на национальную экономику. Автор анализирует взаимосвязь между предложением людских ресурсов в отдельных регионах России и региональным вкладом в национальный ВВП. Он выявляет факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на возможность усиления роли человеческих ресурсов в развитии российской экономики.

Короткий адрес: https://sciup.org/14347764

IDR: 14347764

Текст научной статьи Особенности формирования и использования человеческих ресурсов

Особенности формироВония

и использования человеческим ресурсов

В современных условиях роль человеческих ресурсов в экономике России должна неуклонно возрастать, ибо от этого фактора зависят реалии ее модернизации. Трудовые ресурсы особенно важны в отдельных регионах, где их не хватает, в гораздо большей степени, чем в промышленных городах и поселках, которые являются центром притяжения населения. Отток трудоспособного, активного, профессионально подготовленного, культурного населения в крупные города существенно ослабляет экономические возможности страны.

Как сообщил Телеканал «Россия» [1], эксперты ООН дали оценку российским регионам. Итогом 2-летней работы явился обзорный доклад по наиболее характерным регионам России. Один из экспертов, М. Борсотти – постоянный координатор ООН в РФ, сообщил, что, по его мнению, уровень бедности в России за последние годы значительно сократился, но это сокращение идет неравномерно. В некоторых регионах, таких, как Сибирь, юг России, уровень бедности выше, чем средний показатель по стране. Всего к числу развитых эксперты относят 12 российских регионов; большая часть, почти 2/3 – так называемая середина и, наконец, в конце списка, – 15 отстающих. Последние места занимают Ингушетия и Тыва.

Опубликованный российским представительством Программы развития ООН (ПРООН) доклад «Регионы России: цели, проблемы, достижения» [2] делает акцент не на сохраняющемся неравенстве в доходах, а на жизненных перспективах для граждан, учитывая продолжительность жизни, доступ к образованию, реальные доходы и другие показатели. Используемый экспертами для учета этих возможностей «индекс развития человеческого потенциала» рос практически во всех регионах, но при этом показатели сильных регионов улучшались быстрее, чем слабых, и в результате неравенство увеличилось. Быстрее всего индекс рос в экспортноориентированных регионах, в основном – благодаря росту душевого ВРП (валового регионального продукта).

Различия между регионами настолько велики, что напрашиваются сравнения с другими странами. Экономисты Всемирного банка подсчитали, что если бы регионы России были государствами, по ВРП они заняли места с 32го по 119-е из 173 стран. Этот эффект дифференциации они объясняют низким качеством экономического роста в России. Эксперты ПРООН оценили также доли населения, живущего в регионах с разными показателями индекса человеческого потенциала. В развитых четырех регионах живет 15% населения, в регионах с показателем выше среднего по стране находится 11% населения, ниже среднего – 68%, а в беднейших размещено 6%. Сократить разрыв между лидерами и аутсайдерами представляется одной из главных задач развития трудового потенциала страны и ее регионов.

В правительстве, видимо, нет единой позиции по развитию регионов, что консервирует ситуацию и может вызвать рост протестных настроений. Эксперты ПРООН пришли к выводу о том, что для разных территорий нужны разные цели и разные стратегии развития; лучших результатов достигают программы, разработанные на местах. России нужна децентрализация ресурсов и полномочий на новом уровне. Кроме того, эксперты ПРООН рекомендуют России стимулировать мобильность населения. Почти все иностранные эксперты обращают внимание на то, что в нашей стране слишком много людей живет не там, где для них есть работа, а там, где они или их родители когда-то получили жилье. Из-за этого в России складывается парадоксальная ситуация, когда в одних регионах чуть ли не половина трудоспособного населения сидит без работы, а в других активно привле- кают рабочую силу из ближнего и не очень ближнего зарубежья.

Главный вывод доклада состоит в том, что для решения всех этих проблем федеральным властям необходимо более тесно и конструктивно взаимодействовать с регионами, органами местного самоуправления, бизнесом и гражданским обществом. Исследователи ПРООН советуют наделить регионы более широкими полномочиями и ресурсами. Они считают, что если не стимулировать социальную модернизацию снизу, рост экономики по-прежнему будет сопровождаться стагнацией регионов.

По мнению А.Ю.Юрьева [3], именно человеческие ресурсы являются базой для экономического роста страны, поскольку они могут обеспечить конкурентоспособность государства в долгосрочной перспективе. Однако этому препятствуют различные негативные демографические факторы. Н.М. Римашевская [4] отмечает, что феномен депопуляции связан с интенсивным ростом смертности и снижением рождаемости. Пересечение этих тенденций, так называемый «русский крест», и привело к снижению численности населения. Отчасти происходящие процессы предопределены предшествующим развитием страны, но в большей мере депопуляция связана с вновь возникшими социально-экономическими условиями негативного свойства, с особенностями системного кризиса, охватившего все стороны жизнедеятельности населения России.

А.Г. Гранберг и Ю.С. Зайцева [5] считают, что современный экономический статус субъектов Российской Федерации требует использования разнообразных инструментов оцен- ки экономического потенциала регионов, уровней их социально-экономического развития, финансовой сбалансированности, условий конкуренции на отечественном и мировом рынках и т.д. Исследователи указывают, что такие инструменты необходимы для проведения активной федеральной политики, направленной на устранение межрегиональных диспропорций, укрепление экономической и политической целостности страны. Аргументированный диалог федерального центра и регионов по согласованию бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, структурно-инвестиционной, социальной политики должен опираться на объективные национально-региональные экономические индикаторы.

Именно эти индикаторы показывают реальное отношение местных элит и государства в целом к развитию человеческого капитала на региональном уровне. Институциональные функции государства и его органов в этом направлении должны воздейс- твовать на существующий порядок деятельности на местном уровне и преобразовывать потенциальные возможности населения в реальные, тем самым формируя человеческий капитал необходимого качества и количества. На локальном уровне не везде уделяется достаточно внимания данному виду деятельности, в результате чего возникают существенные миграционные потоки, при этом местные элиты констатируют утечку квалифицированных работников из региона. Стремление территорий к экономической самостоятельности вступает в противоречие с требующим унификации процессом формирования человеческого капитала в стране в целом, и эти тенденции со временем усиливаются.

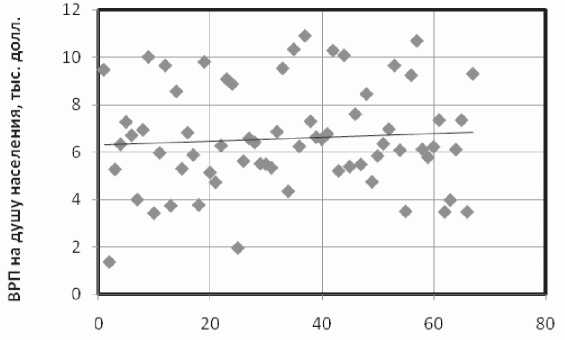

Для выявления тенденций в данной области были проведены сопоставления средней плотности населения и валового регионального продукта в расчете на душу населения. Результат сравнения для выборки 80 регионов представлен на рис. 1.

Средняя плотность населения, человек/кв. км

Рис.1. Сопоставление средней плотности населения и валового регионального дохода на душу населения

Из графика на рис.1 видно, что фактически зависимость между этими параметрами отсутствует, что подтверждается и малой величиной коэффициента корреляции 0,03, не являющегося существенным ни при каких разумных уровнях значимости. Этот результат может показаться, на первый взгляд, справедливым и ожидаемым, поскольку некоторые удаленные регионы с низкой плотностью населения и высокими уровнями сырьевой ориентации как раз и вписываются в подобную картину.

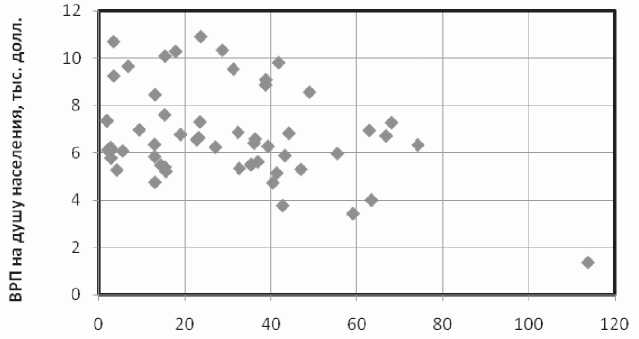

Однако опрос 133 экспертов, анализирующих состояние и тренды развития экономики с позиций человеческих ресурсов в своих регионах, показал, что, по их мнению, ситуация реально иная, и зависимость должна проявляться. Оказывается, что более населенные территории являются и более промышленно развитыми. Для обеспечения сопоставимости регионов из единой выборки необходимо было исключить «аномальные» тер- ритории, к которым можно отнести столичные города и области, а также регионы интенсивной добычи сырья. Так, об «аномальности» можно судить по тому, что в один из периодов времени средний уровень расходов населения в Москве превосходил уровень доходов. После такого исключения вышеуказанных территорий и явных статистических выбросов получена картина, представленная на рис. 2.

Из тенденций, выявленных на рис. 2, можно видеть, что в значительной части малонаселенных районов принято ценить население и создавать для него более приемлемые условия труда, что сказывается и на его производительности. Картину несколько искажает следующий фактор. По данным Международной организации труда [6], известно, что, благодаря проблемности законодательства, в России сложился неформальный сектор экономики, составляющий до 25%, в котором отсутствуют любые гарантии занятым, практикуется форма

Средняя плотность населения, человек/кв. км

Рис. 2. Взаимосвязь средней плотности населения и ВРП на душу населения для регионов с обычным развитием

устной договоренности между работодателем и работниками по оплате труда, а споры решаются без вмешательства государства. Условия труда в этом секторе далеки от совершенства. Желательно при этом учитывать и возможное наличие погрешностей в официально получаемых данных. По мнению аудитора счетной палаты РФ А.А. Пискунова [7], уровень сокрытия данных о плановых или фактических значениях показателей по всем субъектам Российской Федерации в среднем достигает 13% от общего количества рассматриваемых показателей. В среднем по более чем 1/4 индикаторов не достигнуты плановые проектировки.

Тем не менее, с определенной долей вероятности можно сказать, что на региональном уровне человеческим ресурсам уделяется, в пределах имеющихся возможностей, определенное внимание, о чем свидетельствует наличие устойчивой тенденции на графике рис. 2. Вместе с тем можно отметить, что подавляющее большинство регионов сосредоточено в начальной и средней части графика, что свидетельствует не только о существенной депопуляции России, но и о недостаточном внимании к нуждам и запросам населения в сфере накопления человеческого потенциала.

С позиции централизованного государства стоило бы действовать так, чтобы регионы были более равномерно распределены по оси плотности населения и даже находились в большей степени не только ближе к середине, но даже к концу диапазона, а удельная производительность также более равномерно распределялась вдоль вертикальной оси в связи с наличием различных стартовых условий развития для регионов.