Особенности формирования и развития курортных кластеров дестинаций в Крыму

Автор: Василенко Валентин Александровича, Василенко Александр Валентиновичб

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Статья в выпуске: 1 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования курортных кластеров дестинаций (ККД) и их особенности. Реформирование всех сфер деятельности Республики Крым (РК) как нового субъекта РФ создает новые, уникальные возможности прогрессивного и качественного развития производственно-хо- зяйственных и социальных отношений в санаторно-курортной сфере (СКС). При этом реструкту- ризация административных, экономических и социальных отношений позволяют апробировать и внедрить новые формы организации производства, какими могут быть сетевые модели и кла- стеры, характерные для развитых стран. Использование таких моделей особенно эффективно в туризме и его секторах на основе исторически сложившихся в Крыму курортных дестинаций. Сложность СКС объясняется рядом особенностей: неразрывностью социальной, медицинской, природоохранной и организационно-экономической функций, каждая из которых базируется на природных ресурсах и требует учета при кластеризации. В работе показано, что создание ККД диктуется не только экономической эффективностью, но и обосновывается синергетической теорией коэволюции жизненных циклов систем путем пере- хода в надсистему, которая является дальнейшей и перспективной организационной формой их развития. Несмотря на эволюционность преобразований переход в надсистему (кластер) всегда дает возможность выбора в период бифуркации, который осуществляется скачком и в новых условиях позволяет системе адаптироваться и постепенно найти оптимум развития. Эквифи- нальность достижения целей развития всегда позволяет сделать выбор того или иного под- хода на всех этапах формирования кластера и принимаемых подходов: изучения СКС на основе дестинаций; формирования института поддержки и кластерных инициатив; проектирова- ния, моделирования и планирования ККД; организации и адаптации ККД в условиях конкуренции, а также к оценке эффективности ККД и его акторов. Значительное внимание в статье уделя- ется формированию института поддержки и кластерных инициатив при построении социаль- ной направленности ККД, а также проблеме внутренней адаптации ККД.

Курортные кластеры дестинаций, особенности формирования, модели, развитие, термінологія

Короткий адрес: https://sciup.org/140206462

IDR: 140206462 | УДК: 338.48-005.4(477.75) | DOI: 10.12737/17789

Текст научной статьи Особенности формирования и развития курортных кластеров дестинаций в Крыму

Обострение конкурентной борьбы между странами за туриста и доходы от туризма требует дальнейшего повышения качества услуг и создания новых привлекательных видов продукта. При этом в странах-лидерах в условиях изменяющегося спроса одновременно происходит переустройство структуры, производственных функций и отношений в туристско-рекреационной сфере (ТРС), направленных на удовлетворение потребностей отдыхающих путем диверсификации продуктов и услуг. В то же время развитие ТРС в России все ещё отстаёт от многих стран мира по большинству параметров. Так, в соответ- ствии с международным рейтингом стран по туристской привлекательности1, определяемым Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в сотрудничестве с другими партнерами, Россия далека от первой десятки стран. И хотя в 2015 г. Россия совершила значимый скачок в этом рейтинге (45 позиция), поднявшись на 18 строчек по сравнению с прошлой оценкой (2013 г.), среда регулирования сферы путешествий и туризма

РФ экспертами Рейтинга охарактеризована как «неблагоприятная». Из всех оцениваемых факторов сильными сторонами РФ являются богатые рекреационные ресурсы (РР), а также развитая инфраструктура воздушного транспорта и телекоммуникаций, а туристические предложения в РФ стали более конкурентоспособными по цене ввиду снижения курса российской валюты.

Отрицательное воздействие на рейтинг России оказывает качество наземного и водного транспорта, низкое качество деловых отношений и уровень визовых требований для въезжающих туристов, хотя богатая природа и культура, а также усилия руководства страны позволяют надеяться на большое будущее в данной сфере. Этому в значительной мере способствуют законодательные инициативы по созданию особых и свободных экономических зон2, принимаются постановления и распоряжения правительства о целевых программах развития туризма и рекреационных регионов, разрабатываются методические рекомендации по развитию кластерных структур. Если в Украине, в которой Крым находился почти 25 лет, интеграционные объединения в соответствии с существующими законами «могут создаваться»3, то в России кластерная организация производства находит поддержку у руководства страны и всячески поощряется.

Продолжающееся реформирование всех сфер деятельности Республики Крым (РК) как нового субъекта РФ вскрывает негативные стороны сложившегося уклада и создает новые, уникальные возможности прогрессивного и качественного развития производственно-хозяйственных и социальных отношений в экономике Крыма. С другой стороны, переустройство этих отношений должно быть нацелено не только на вскрытие существующих проблем, но и на перспективы инновационного развития на основе сложившихся отношений и структур с наименьшими потерями. При этом реструктуризация административных, экономических и социальных отношений позволяют апробировать и внедрить новые формы организации производства, какими могут быть сетевые модели и кластеры субъектов хозяйственной деятельности, характерные для развитых стран. Использование таких моделей особенно эффективно в туризме и его секторах на основе исторически сложившихся в Крыму дести-наций. К ним можно отнести Большую Ялту и Большую Алушту, Сакский и Евпаторийский регионы, Судакско-Феодосийскую (Восточную) дестинацию и формируемый ныне Западный курортный регион (Черноморский и Раздольненский районы).

Создание территориальных кластеров туристских предприятий является дальнейшей и перспективной организационной формой их развития, диктуемой не только экономической эффективностью, но и самим жизненным циклом систем на основе коэволюции. Для этого необходимы специальные инструменты по организации взаимодействия между всеми участниками интеграционного объединения (акторами), различными формальными и неформальными институтами, бизнес-структурами, государством, включая муниципальные органы власти (МОВ), в новой институциональной среде. Особое место должно отводиться санаторно-курортному хозяйству как наиболее сложной и социально значимой сфере в общей системе туризма. Сложность СКС объясняется неразрывностью социальной, медицинской, природоохранной и организационно-экономическими функциями, каждая из которых базируется на природных ресурсах и требует дальнейшего изучения.

Рост конкурентоспособности СКС Крыма априори возможен на основе кластеризации СКП и привлекательности дестина-ций. Это объясняет имеющийся интерес науки и практики к генезису, а также методам и формам кластеризации и её преобразованию в эффективный механизм устойчивого развития. Важной проблемой становится оценка внутренней и внешней

Рис. 1 – Структура основных функций СКП

эффективности формируемых курортных кластеров дестинации (ККД) в СКС с учетом особенностей функционирования СКП, их постоянной зависимости от конкурентов, потребителей, органов власти и субъектов-акторов, включенных в общую инфраструктуру деятельности. Если к этому добавить динамизм и неопределенность внешней среды, то возникает необходимость раскрытия природы кластеризации как логичного и синергетически предопределенного процесса перехода в надсистему (кластер) на основе организационного взаимодействия агентов интеграции в новых институциональных условиях. Отсюда вытекает ряд проблем, требующих своего разрешения на основе известных и новых подходов к изучению, инициации, формированию, моделированию и оценке эффективности кластеризации, что и обусловили необходимость данной работы и её направленность.

Исследования показали, что структура формируемых кластеров базируется на четырех функциональных группах и девяти подфункциях – экологической, социальной, оздоровительной и экономической (рис. 1).

Производственно-рекреационная функция является основной, отражающей миссию предприятия. Она состоит из двух подфункций – медицинской (диагностика качества здоровья и санаторно-курортное лечение) и оздоровительной – отдых, профилактика заболеваний и укрепление общего состояния человека.

Организационно-экономическая функция рекреации заключается в ускоренном развитии СКП, удовлетворении потребностей отдыхающих качественной продукцией, расширении производства, росте его эффективности как в субъектах хозяйствования, так и в регионе. Роль и значение этой функции растет в сочетании с управленческой составляющей и хорошо проявляется при трансформации отдельных СКП в кластеры на основе курортных дестинаций.

Социально-культурная функция способствует развитию социализации личности, погружению рекреанта в культурное наследие, наращиванию собственных знаний об истории и культуре региона, появлению новых впечатлений, представлений и эмоций, а также коммуникативной составляющей в процессе рекреации. Она, как правило, дополняется культурными или духовными потребностями человека – познание им природы, окружающего мира и своего места в нем и одновременно отражает этику и культуру производства, информационное обеспечение, сервис и содействует созданию имиджа СКП и кластера в целом.

Природоохранную функцию разумным представляется разделить на две подфункции – внешнюю и внутреннюю компоненты. Внешняя природоохранная функция выражается в охране и поддержании (регенерации) общих для региона (страны) РР природного и антропогенного происхождения, необходимых для местно- го населения и отдыхающих. Внутренняя – направлена на повышение эффективности экологического мониторинга и контроля, а также безопасности отдыха рекреантов и сотрудников. Природоохранная функция, к сожалению, в полную силу пока не работает ввиду отсутствия собственных денежных средств даже для простого выживания существующих СКП.

Выявленные функции являются важнейшим компонентом системы и диктуют структуру субъектов хозяйствования СКС. Кластеры, как более совершенный институт, имеют больше возможностей и преимуществ для содержательного наполнения этих функций и позволяют на основе чёткого их взаимодействия диверсифицировать и дифференцировать продукцию и услуги, вырабатывать общую и взаимоувязанную производственно-ресурсную, социальную и маркетинговую политику, а также получать дополнительную выгоду в результате совместных действий. Со временем приоритетность элементов внутри системы может меняться, возможны структурные изменения и трансформации взаимосвязей, что требует постоянного мониторинга функционирования системы и динамики среды с целью упреждающего управления на основе происходящих и ожидаемых изменений.

Сложность и динамичность функционирования кластерной системы СКС, состоящей из разнообразных изменяемых элементов различной природы и упорядоченности, а также её разработка требует серьезной модернизации СКС на основе не менее сложных (по У. Эшби) методологических подходов:

-

– к изучению СКС на основе дестинаций;

-

– к формированию института поддержки и кластерных инициатив;

-

– к проектированию, моделированию и планированию ККД;

-

– к организации и адаптации ККД в условиях конкуренции;

-

– к оценке эффективности ККД и его акторов.

Анализ функционирования и модернизации СКС показывает необходимость изучения как самих дестинаций, так и предприятий, расположенных на её территориях, что требует мер многоаспектного характера, которые можно рассматривать в рамках различных подходов [1, 2, 10] (табл. 1) .

Отраслевой подход обычно характеризуется видами производственно-экономической деятельности, основными из которых является туризм (социально-экономический аспект) и здравоохранение (социально-медицинский аспект). Причем объекты СКС могут принадлежать различным ведомствам, общественным организациям и даже странам (СНГ).

Функциональный подход к изучению СКС отражает направления деятельности СКП – бальнеологическое (лечебно-меди-

Таблица 1 – Виды экономических подходов к изучению СКС

|

Подход |

Характеристика |

Содержание |

|

Отраслевой |

Виды производственно-экономической деятельности |

Общий (туризм) и специфический (санаторнокурортный) |

|

Функциональный |

Специализированные направления лечения и оздоровления; детское лечение; реабилитация и оздоровление |

Санаторно-курортное однопрофильное и многопрофильное лечение; медицинская реабилитация и профилактика заболеваний; общее оздоровление, отдых |

|

Структурный |

Санаторно-курортные учреждения (СКУ), система связей и управления санаторно-курортной деятельностью (СКД) |

Виды и формы СКУ; природно-ресурсный потенциал (ПРП); санаторно-курортный продукт (СКПП); объекты инфраструктуры; спрос, предложение, рынок |

|

Территориальный |

Размещение объектов санаторнокурортного назначения (СКН) |

Морские, горные, предгорные, степные комбинированные и иные курорты |

|

Системный (предлагаемый) |

Единая управляемая система, функционально связанная общим СКПП с разноотраслевой СКД на определенном пространстве и основе территориального маркетинга |

Многопрофильное лечение и оздоровление с комплексным аттрактивным СКПП, производимым его участниками на основе рыночного и социального спроса с диверсификацией и модернизацией услуг |

цинское) узкого и широкого профиля, в том числе лечение, профилактика и реабилитация детей, и оздоровительное, направленное на отдых, восстановление сил и здоровья граждан.

Структурный подход подразумевает исследования объектов СКС в общей структуре, их сбалансированность, а также организационно-технологические взаимоотношения (систему связей) со всеми участниками выпуска СКП, а также другими агентами внешней среды.

Территориальный подход учитывает размещение объектов, наличие и качество природных рекреационных ресурсов, ландшафт территорий, их экономическую и экологическую специфику и призван обеспечить баланс между темпами роста и темпами восстановления качества окружающей среды, имеет ряд маркетинговых преимуществ, которые базируются на системной аттрактивности дестинаций. Привлекательность крымских дестинаций, например, выражается в благоприятном климате и наличии уникальных бальнеологических ресурсов, а также многотысячных памятников культурно-исторического наследия и многонациональной культуре населения. Немаловажное значение имеет значительная ёмкость существующего и перспектива развития внешнего рынка, а также выгодное географическое положение, авиатранспортные сообщения и быстро развивающаяся логистика.

Виды и структуру рекреационной деятельности определяют РР территорий, которые являются фундаментом рекреационной мощности курортов, которые определяют полифункциональность лечения, оздоровления, их диверсификацию и создают предпосылки вовлечения прибрежной территории и расширение базы ее реконструкции. Если к этому добавить доброжелательность местного населения, высокий уровень образования, имеющуюся научную базу и наличие значимых научных разработок по кластерному развитию региона, то территориальный подход играет заметную роль в исследованиях дестина-ций. Тем не менее, учитывая многообразие существующих подходов, в наших исследованиях принят системный подход, с прио- ритетным использованием структурно-территориальных компонент, позволяющих рассматривать СКС на различных иерархических уровнях путем анализа и синтеза в зависимости от характера поставленных задач и диверсификации услуг на основе социально ориентированного спроса.

Спрос и привлекательность – движущая сила устойчивого развития любых систем, в том числе и СКС, главным действующим лицом которой являются основные предприятия сферы – СКП. Если аттрактив-ность дестинаций в Крыму не вызывает сомнений, то крымские СКП, выпускающие санаторно-курортный продукт и оказывающие соответствующие услуги, для взыскательного потребителя еще далеки от требуемого уровня.

Недостаточное качество представляемых услуг и сервиса в СКП Крыма объясняется рядом причин как объективного, так и субъективного свойства, требующих отдельного рассмотрения. Однако основная причина кроется в хроническом недостатке финансовых средств на СКС в течение почти четверти века. СКП для своего выживания сокращали производство и виды деятельности, не обновляли основные фонды, экономили на качестве и количестве персонала, инфраструктуре, аттракциях и т. д. Ситуация обострялась слабой экономической подготовкой руководства, надеющегося только на деньги и игнорирующего организационные и управленческие приемы, в которых кроются значительные резервы, часть которых вскрывается при анализе законов развития систем в условиях кризиса и нестабильности.

Сразу заметим, что главному врачу, возглавляющему медицинский персонал, необходимы определенные управленческие знания и навыки. Однако как руководителю СКП управлять санаторным хозяйством, осваивать методику эффективного управления на основе маркетинга, заниматься сегментацией и анализом потребительского и других рынков, изучать структуру потребителей, экономические аспекты деятельности СКП и т. п. – весьма сложно и нецелесообразно. Цена принятых управленческих решений в условиях жесткой конкуренции неизмеримо воз-

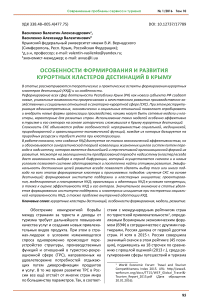

Рис. 2. Модель перехода (трансформации) системы СКП на другой уровень развития

растает, а их ошибочность чревата катастрофическими последствиями.

Устойчивость характеризуется способностью системы сохранять свое поведение при влиянии внешних воздействий [6] и в условиях нестабильности зависит от способности руководства к быстрой реакции на угрозы, умения воздействовать на них и степени адаптации СКП к существующим условиям.

Адаптивная система может приспосабливаться (трансформировать поведение) в условиях осцилляций и флуктуаций к изменениям внутренних и внешних условий с целью поддержания важнейших показателей в определенных границах или сохранения её основных свойств за счет маневрирования собственными и заемными ресурсами. При этом устойчивость будет зависеть от способности системы к самоорганизации и самосовершенствованию, а устойчивое развитие определяется постоянными изменениями самой системы и устойчивостью её процессов и функций [8]. Развитие на основе внутренних изменений может продолжаться достаточно долго, однако с течением времени этих изменений для поддержания развития становится недостаточно, и по мере ис- черпания своего потенциала наступает разбалансированность частей системы или ее функций. «Подпитка» системы энергией, ресурсами и информацией из внешней среды падает. Существующие возможности влияния системы (СКП) на внешнюю среду истощаются, и предприятие неизбежно попадает в точку бифуркации, неустойчивость в которой («эффект бабочки») может привести к катастрофе (рис. 2).

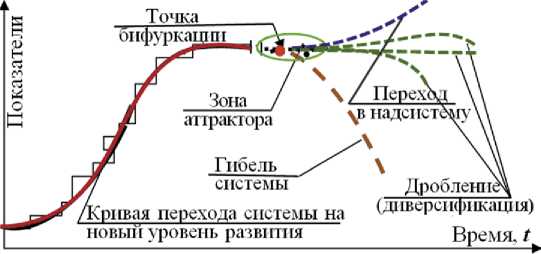

Отсюда следует, что руководство СКП на основе мониторинга и диагностики поведения системы [5] должно готовить упреждающие меры по сохранению устойчивости развития СКП. При исчерпании внутренних возможностей структуры, функций и содержания СКП, включая управление, становится объективным совершенствование организационных форм как пути дальнейшего развития системы, направленные на интеграцию с переходом в надсистему . Этот переход носит нелинейный скачкообразный и прерывистый характер за счет процесса нарастания сложности (и кратковременного спада) при переходе от одного качественного состояния к другому (рис. 3).

Общий прогресс в отрасли (см. рис. 3) можно показать в виде касательной, огибающей кривой АС к S -образным кривым

Рис. 3. Модель скачкообразного развития системы СКП

(пунктирная линия). Это типичный пример проявления закона перехода количественных изменений в качественные, при котором успешно разрешаются противоречия в связи с неравномерностью развития частей или функций системы. Причем, разрешение противоречий осуществляется по закону увеличения степени динамичности, согласования и переходом в надсистему. Переход в надсистему имеет два пути: выполнение системой функций надсистемы (придание системе дополнительных функций) и объединение системы с другой (–ими) системой (–ами). Переход связан с изменением масштаба и связанности элементов, а также применением более сложных и энергетически насыщенных форм управления [5].

Теория организации и передовая практика построения надсистем показывают, что интеграция посредством кластеризации является наиболее предпочтительной организационной формой развития систем как наиболее устойчивых образований. Однако их устойчивость зависит от качественного наполнения содержания новых форм и требует умелого управления, направленного на развитие самоорганизации созданной системы в сочетании с формированием института поддержки и кластерных инициатив.

Данный этап является важнейшим в организации формирования кластеров, от эффективности которого зависит не только дальнейшие процедуры, но и судьба кластеризации и даже провал с её дискредитацией.

В международной практике известны два подхода к инициации объединения: «сверху-вниз» (британско-австралийская) и «снизу-вверх» – американская модели [4]. М.П. Войнаренко [7] приводит и третий подход к построению кластеров, который носит горизонтальный характер объединения на основе инициации общественных организаций, принимающей на себя функции координирующего центра, например, «Ассоциация устойчивого развития Севастополя «Аура». К сожалению, практическая реализация почти всех кластеров (несмотря на победные реляции) в Украине потерпели неудачу из-за отсутствия поддержки на государственном уровне.

В условиях СКС Крыма можно взять за основу комбинированный подход [4], при котором используются ключевые составляющие (приведены в работе [7, с. 246]). Здесь акцентируется внимание на тех составляющих, которые являются важнейшими в нашем случае: органы власти и координационный центр (КЦ); ядро кластера и предприятия-претенденты; общественные и формальные институты; взаимосвязи и взаимодействие4.

Инициация построения курортного кластера является важнейшим этапом в формировании института поддержки и кластерных инициатив. И, как показали исследования, в условиях Крыма роль государства является здесь определяющей. К счастью, именно государство не просто декларирует, а предусматривает в своих документах создание 6-ти территориальных кластеров в Крыму и 5-ти в Севастополе с выделением соответствующих финансовых средств. Следовательно, руководство Крыма просто обязано выполнять принятые решения, качество которых всецело зависит от качества организации и конкретных действий руководителей РК и МОВ.

Реализация кластерных инициатив должна начинаться с созданием КЦ на базе Министерства курортов и туризма (МКТ РК) с участием высшего руководства РК и привлечением заинтересованных в его создании лиц. В первую очередь это руководители МОВ, крупных компаний и союзов предпринимателей, различных объединений (Торгово-промышленной палаты Крыма) и науки (ведущие профильные ученые региона и страны).

КЦ создает рабочую группу из компетентных лиц МКТ РК, Торгово-промышленной палаты и науки, отражающих интересы всех сторон кластера. Первоочередной задачей КЦ является разработка Концепции формирования и функционирования ККД.

В Концепции должны быть отражены: оценка условий и возможностей потенциальных участников кластеров; цели и задачи ККД; кластерная политика и конкретная программа поддержки и развития конкурентоспособности ККД; конкретизирован состав и принципы регламентации коммуникационных взаимодействий между всеми акторами с учетом существующих и возможных их интересов, а также ограничений; выработана стратегия устойчивого развития и принципиальные основы тактики формируемых ККД, отражены вопросы их позиционирования в ближайшей и отдаленной перспективе. Особое внимание должно быть уделено разработке основных межмуниципальных документов по созданию организационных механизмов внутри кластерного и сетевого управления на основе КЦ и его служб с экономическим и хозяйственным обоснованием. Концепция должна завершаться ожидаемыми выгодами на основе расчетов экономической (для каждого участника, кластеров и региона в целом), социальной (для местного населения) и природоохранной эффективности по этапам развития ККД. В Концепции также необходимо обосновать состав и структуру КЦ, регламентацию функциональных финансовых и правовых положений его служб на основе устава, принятом на общем собрании членов кластера, а также учесть возможность создания Совета ККД как высшего органа управления с исполнительным органом и информационно-вычислительным центром (ИВЦ).

Весомым компонентом будущего кластера является его ядро – относительно крупные конкурентоспособные СКП, способные к инновациям и диверсификации, имеющие высокий имидж и создающие новые рабочие места [9]. Например, при проектировании сакского кластера в Крыму таким ядром являются два СКП – санатории «Саки» и «Полтава-Крым». Большое значение также имеет: соответствие отраслевой направленности; наличие устойчивых хозяйственных связей с другими СКП; наукоёмкость и инновационность продукта и услуг; пространственная близость с акторами и социально-экономическая значимость базовых СКП в регионе [7].

Важным этапом формирования кластера является проектирование, моделирование и планирование ККД. Наиболее полно данный этап освещен в затронутой нами работе М.П. Войнаренко, рассматривающего модель, очерченную кластеро- образующими треугольниками – «три “К”» (сверху) – концентрация, конкуренция, коммуникация, и «три “С”» (снизу) – специализация, синергия и сотрудничество [7, с. 313–316]. В центре расположен кластер, а по бокам – координация и кооперация. Все эти компоненты во взаимосвязи образуют, по мнению автора, полюс роста. Набор составляющих данной модели достаточно интересен, однако структурно она не совсем однозначна и иллюстрирует некоторую некорректность, которая заключается в конгломерате форм разделения труда (специализация, концентрация), одного элемента функций управления (координация) и противоречивых, практически антагонистичных, экономических категорий (конкуренция и сотрудничество).

В условиях формирования ККД в СКС внутренняя конкуренция между СКП должна быть исключена, а усилия направлены на партнерские отношения и сотрудничество с поддержкой более слабых, но технологически необходимых участников кластера. На основе специализации отдельных услуг, грамотного и полного использования (загрузки) дорогостоящего медицинского, спортивно-оздоровительного, лабораторного и специального оборудования, а также маневрирования другими ресурсами в условиях объединения ККД способны с меньшими затратами выпускать продукт лучшего качества. Благодаря этому сотрудничеству и самоорганизации на основе эффективного управления с использованием всех функций управления (а не одной функции координации, как отмечается в работе [7]) ККД способны выпускать больше социальнозначимых и диверсифицированных (в том числе и по цене) санаторно-курортных продуктов и достигать синергетический эффект. Именно такой принцип заложен в нашем подходе, основанном на построении экономико-математической модели формирования и управления устойчивым развитием ККД с помощью определенного приоритета критериев, иерархического построения интегральных показателей и схемы нелинейных компромиссов с применением методов нейронных сетей для решения многокритериальных задач оп- тимизации при выборе управленческих решений [3].

Поскольку кластерное развитие СКП связано с изменением поведения системы - её скачкообразным переходом в новую организационную форму, то возникает необходимость внутренней и внешней адаптации субъектов кластеризации. Внутренняя адаптация ККД не менее, а, может, и более важна, чем внешняя. Она подразделяется на внутрикластерную (отношения между членами кластера во взаимосвязи с органом управления объединения) и внутрифирменную составляющие, ввиду изменений, связанных в первую очередь с взаимопроникновением видов деятельности СКП-акторов, ресурсов и перетоком потребителей. Следовательно, возникает необходимость построения новой модели системы адаптивного управления на всех иерархических уровнях кластерной системы, а также учета её взаимодействия с внешней средой. Причем возможности и сила воздействия кластера на внешнюю среду в новых условиях значительно возрастают.

При хорошо проработанных проектах организации и благоприятной адаптации ККД в условиях прогрессивного исхода наблюдается рост основных показателей кластера и СКП благодаря синергетическому эффекту, а в ближайшей перспективе -проявление кумулятивного и мультипликативного эффектов.

Выводы. Доказано, что переход в надсистему (кластер) носит научно-обоснованный и объективный характер как дальнейшей формы развития СКП. Особенность кластеризации в СКС заключается в выделении четырех функций и девяти подфункций с природоохранной и социальной направленностью, выражающей интересы СКП, МОВ и населения. Специфика показывает, что взаимоотношения внутри кластера должны носить характер тесного и взаимовыгодного сотрудничества с наилучшим использованием дорогостоящих фондов, ресурсов и потоков потребителей в отличие от существующих подходов, когда конкуренция между акторами кластера сохраняется.

Предлагаемый подход позволяет решать задачи формирования и управления развитием ККД на всех его этапах в соответствии с методикой выбора стратегических приоритетов, критериев и поставленной иерархической системой целей.

Список литературы Особенности формирования и развития курортных кластеров дестинаций в Крыму

- Бейдик О.О. Рекреацiйно-туристськi ресурси України: Методологiя та методика аналiзу, термiнологiя, районування. К.: Київський ун-т, 2001. 395 с.

- Богатюк I.Г. Рекреацiйнi зони в Українi: стан та перспективи розвитку//Вiсник Академiї працi i соцiальних вiдносин Федерацiї професiйних спiлок України. Серiя: «Право та державне управлiння». 2011. № 4. С. 48-51.

- Василенко А.В. Многоуровневая модель организации системы курортных кластеров Крыма//Теория и практика общественного развития. 2015. № 16. С. 70-72.

- Василенко В.А., Василенко А.В. Кластеризация крымских дестинаций в правовом поле России//Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. № 1. С. 60-69. ( ) DOI: 10.12737/7920

- Василенко В.А. Креативное управление развитием социально-экономических систем. К.: Освiта України, 2010. 772 с.

- Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий. К.: ЦУЛ, 2005. 644 с.

- Войнаренко М.П. Кластери в iнституцiйнiй економiцi. Хмельницький: ХНУ, ТОВ «Трiада-М», 2011. 502 с.

- Иванов В.А. Методологические основы устойчивого развития региональных социо-эколого-экономических систем//Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Электронное научное издание. URL: http://koet.syktsu.ru/vestnik/2011/2011-2/3/3.htm (Дата обращения: 15.12.15).

- Карлина Т.В. Идентификация ядер региональных экономических кластеров на основе анализа структурных сдвигов в условиях циклично развивающейся экономики//Вестник Пермского ун-та. Серия «Экономика». 2011. Вып. 4(11). С. 18-25.

- Кусков А.С., Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм. Ростов н/Д: Феникс, 2004. 320 с.