Особенности формирования интеллектуального потенциала как базисного ресурса современного информационного общества

Автор: Е.С. Щербаков, А.В. Кузнецов

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 2 (46), 2022 года.

Бесплатный доступ

Совершенствование управления развитием интеллектуального потенциала особенно актуально для современного российского общества и ее хозяйствующих субъектов, которые находятся на начальной стадии формирования и использования интеллектуальных ресурсов. Нерешенность отдельных теоретических и практических проблем в сфере формирования и использования национального интеллектуального потенциала и осуществления интеллектуальной деятельности обусловила тему исследования. В статье осуществлен теоретический анализ особенностей формирования интеллектуального потенциала и очерчены основные факторы влияния на структуру интеллектуального потенциала общества. Обоснованы теоретические положения развития и формирования структуры интеллектуального потенциала человека и проанализированы его основные составляющие элементы. На основе исследований предложены собственные модели его формирования и использования, уточнены отдельные категории, предоставлены обоснованные выводы, разработаны основные направления развития. Рассмотрен механизм использования интеллектуального потенциала национальной экономики за счет его трансформации в интеллектуальный капитал. Исследованы и уточнены такие социально-экономические категории, как интеллектуальный потенциал и интеллектуальный капитал, приведены их общие черты и различия, подчеркнуто их важное значение для эффективности функционирования и развития национальной экономики.

Интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, человек, общество, национальная экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/14125229

IDR: 14125229

Текст научной статьи Особенности формирования интеллектуального потенциала как базисного ресурса современного информационного общества

Проблема развития интеллектуального потенциала стала одним из приоритетных направлений в условиях модернизации системы образования. Это связано с тем, что интеллектуальный потенциал личности является главным инструментом формирования и развития инновационной экономики и духовности в обществе [9]. Именно поэтому проблема системного, опережающего развития интеллектуального потенциала становится в центре внимания руководства страны и системы образования.

Интеллектуальный потенциал является достаточно сложным образованием, и необходима целенаправленная работа по его развитию. По экспертным оценкам, стоимость интеллектуального потенциала современного общества превышает стоимость основных фондов традиционных отраслей индустрии национальной экономики.

С точки зрения принципов формирования национальной экономической политики одним из решающих приоритетов для успешного раз- вития страны является создание условий и механизмов для эффективного преобразования интеллектуального потенциала общества в интеллектуальный капитал.

Исследованиям человеческого капитала в целом и интеллектуального потенциала в частности в процессе построения нового информационного общества посвящены работы различных авторов. Г. Р. Аглямова характеризует интеллектуальный потенциал с точки зрения уровня развития творческих способностей личности [1]. Т. Ю. Филиппова в своих научных трудах изучает интеллектуальный потенциал как некую системную характеристику [12]. И. В. Богдашев исследует составляющие интеллектуального потенциала [2]. Однако необходимо отметить, что проблема формирования и развития интеллектуального потенциала общества не является до конца исследованной. Разнообразие исследований разнопредметных проявлений интеллектуального потенциала нару- шает полноту взгляда на категорию и создает образование множества отраслевых и самостоятельных определений и понятий, что затрудняет раскрытие такой категории, как интеллектуальный потенциал общества. Кроме этого, тотальная информатизация всех процессов деятельности, научно-технический прогресс и общая трансформация общественных отношений диктуют постоянное обновление аспектов, требующих научного исследования.

Отметим, что дефиниция «интеллект» (с лат. intellektus) в исследовательских работах обозначается как способность человека к мышлению, к рациональному познанию, к созданию понятий и идей, к абстрактно-аналитической деятельности, генерации новой информации. Интеллект является средством «интеллектуального труда» человека.

Процесс интеллектуального труда трудно контролируется внешними средствами, потому что человек находится в процессе создания нового и пользуется внутренним средством деятельности — мышлением. Завершающей стадией мышления является создание определенного продукта — суждения, понятия или умозаключения. Как правило, управление такой деятельностью в процессе ее реализации существенно затруднено.

Интеллектуальная деятельность человека, как и его физическая трудовая деятельность, оплачивается и капитализируется. Процесс накопления и внутренней переработки внешних интеллектуальных данных многие исследователи характеризуют как формирование интеллектуального капитала [3].

Интеллектуальная деятельность — это внутренняя работа человека. Интеллект в ней выступает как целостный концепт внутренних процессов профессиональной деятельности человека (мышления) и образовывает интеллектуальный потенциал субъекта.

Суть интеллектуальной деятельности состоит из функциональных возможностей человека, способов и средств его мышления [8].

Содержанием интеллектуальной деятельности выступает совокупность всех возможных видов предметных и социально-хозяйственных отношений и социокультурных ценностей, которые необходимы для освоения знаний, умений, навыков, формирования новых интеллектуальных продуктов, а также для достижения плана при решении какой-либо задачи, реализации возможности отдельного субъекта или организации в определенной области профессиональной деятельности [10].

При системном подходе к анализу и оценке интеллектуального потенциала человека важно понимать, какие средства деятельности должен иметь субъект, то есть набор его предметных и интеллектуальных функций, и как эти функции им реализуются в нормативных условиях. Интеллектуальный потенциал определяется прежде всего через оценку способов мышления и поведения человека, а именно каким образом мыслится то или иное действие, с чем оно соотносится, какой норме соответствует, как выполняется.

Сущность и содержание интеллектуального потенциала как в инновационной политике государства, так и в определенной организации определяется набором функций, которые выполняют субъекты, и предметным содержанием деятельности этих субъектов [6].

Профессиональная деятельность происходит в социально-экономическом пространстве. Это пространство многомерной жизнедеятельности, категорий, отношений, их освоения и вовлечения в собственные циклы деятельности.

Характеристику данной модели можно рассматривать как теоретический и содержательный синтез, который способствует сведению различных определений интеллектуального потенциала к общему, в котором отражены конструктивные компоненты и их связи. Таким образом, интеллектуальный потенциал есть итог объединения на ментальном (общее мышление), концептуальном (ценности) и анатомическом (отношения) уровне содержания (знания) и функций (операционность) в единую, системно связанную совокупность, которая воплощается в стратегическую и тактическую профессиональную управленческую деятельность.

Формирование нового качества интеллектуального потенциала нацелено на решение нижеперечисленных задач:

-

— сформулировать и оценить потенциалы деятельности: интеллектуальный, управленческий каждого субъекта или совокупности субъектов;

-

— определить характеристики групповой структуры субъектов, оценить степень организованности различных команд субъектов интеллектуальной деятельности;

-

— разработать механизм создания интеллектуального потенциала для определенной группы субъектов в национальной экономике;

-

— сформировать организационно-практическую программу (субъективная стратегия и тактика поведения) для субъектов, вовлеченных в процесс организационных изменений (инновационная деятельность) или работы на разных

уровнях осуществления интеллектуальной деятельности.

Относительно особенностей формирования структуры интеллектуального потенциала можно сказать, что на ее элементы оказывают влияние множество факторов в зависимости от уровней исследования интеллектуального потенциала: это страна, организация, человек.

Формирование интеллектуального потенциала национальной экономики зависит от трех групп факторов: природных, экономических и институциональных.

В первую группу входят интеллектуальнотворческий потенциал индивидов, здоровье населения, демографическая ситуация в стране и условия окружающей среды. Развитие интеллектуального потенциала осуществляется под воздействием не только природных, но и экономических факторов, к которым можно отнести макроэкономические (государственная демографическая политика, величина ВВП на душу населения, состояние экономики, инфляционные процессы, уровень образования и науки в стране, финансирование сферы образования, состояние трудовых ресурсов и их соответствие современным требованиям, уровень занятости, способы социальной защиты, внутренний и внешний уровень безопасности граждан) и микроэкономические (механизм ценообразования на рынке интеллектуальных продуктов, инновационная составляющая капитала).

Исследуются также институциональные факторы организации интеллектуального потенциала общества, элементами которых являются законодательная система регулирования интеллектуальной работы и инструментарий защиты объектов интеллектуальной собственности.

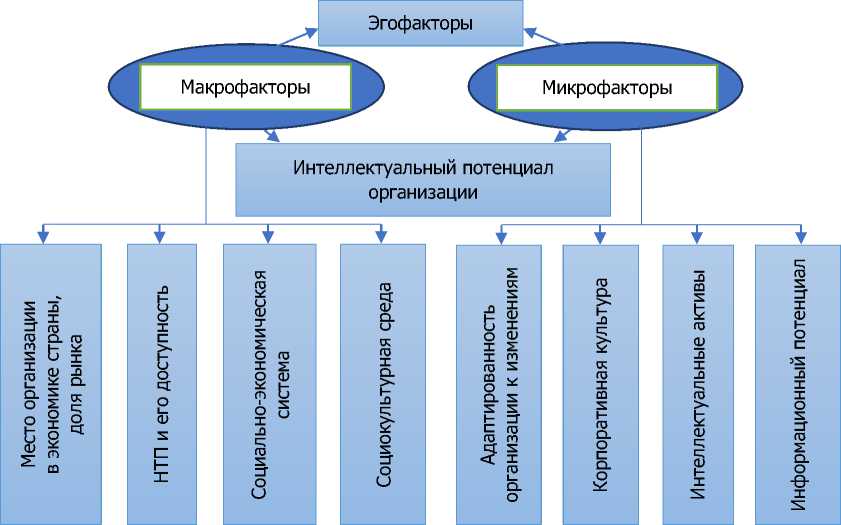

К факторам, влияющим на интеллектуальный потенциал хозяйствующего субъекта, относятся факторы внутренней среды (микрофакторы), факторы внешней среды (макрофакторы) и эгофакторы. Внутренние факторы включают экономический, технический уровень производства, степень удовлетворенности трудом, корпоративную культуру, а также уровень сформи-рованности интеллектуальной среды в организации. Макрофакторами выступают место предприятия на рынке, социальные условия для граждан в стране и состояние общественного мнения относительно работы коллектива. Эгофакторы влияния на интеллектуальный потенциал представлены на рисунке 1.

Формирование эгофакторов происходит под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Они являются эмоциональнопсихологическим состоянием личности, то есть это та среда, в которой создаются креативные способности.

Факторы, влияющие на формирование интеллектуального потенциала отдельного индивида, приведены на рисунке 2.

Рис. 1. Эгофакторы формирования интеллектуального потенциала организации

(разработано авторами на основе исследований)

Рис. 2. Факторы, влияющие на интеллектуальный потенциал человека (разработано авторами на основе исследований)

Конечно, макроуровневые явления и процессы оказывают влияние на формирование интеллектуального потенциала человека, их понимают как:

-

— экономические индикаторы, а именно: уровень национального дохода страны, уровень инфляции, ВВП на душу населения, средний уровень доходов населения, расходы на финансирование образования и науки, уровень бедности и безработицы, фискальная государственная политика и т. д.;

-

— политические факторы: политика государства в целом, наличие кризисных ситуаций, военные действия и состояние войны, способность быстро реагировать на потребности и запросы населения, в том числе осуществление эффективного государственного обеспечения развития интеллектуального потенциала на разных уровнях (государственный, организационный, человеческий) и представление широкого спектра программ по стимулированию развития интеллектуального потенциала;

-

— социально-демографическая политика государства, которая зависит от демографической ситуации в стране, уровня миграции, социальной поддержки населения;

-

— уровень экологического состояния и реализация программ по обеспечению экологической безопасности в стране.

Уровень образования и науки в стране оказывает значительное влияние на процесс формирования знаний человека, проявление общего интеллекта и, как следствие, интеллектуального потенциала.

Все остальные факторы относятся к личным возможностям (отдельных потенциалов), с помощью которых формируется интеллектуальный потенциал человека. К самым весомым принадлежат интеллектуальные и творческие способности, уровень знаний, образованности и профессиональные навыки [5]. В последние годы возрастает интерес к коммуникативным процессам, поэтому они также занимают важное место в формировании интеллектуального потенциала человека.

С помощью анализа и оценки описанных выше факторов влияния можно представить структуру и содержание интеллектуального потенциала отдельного человека (рис. 3).

Среди составляющих интеллектуального потенциала отдельного человека необходимо значительное внимание обратить на творческий потенциал, поскольку под интеллектуальнологическими способностями человека мы понимаем определенные исследовательские элементы: умение анализировать, синтезировать, сравнивать, сопоставлять и т. п. Критериями проверки таких способностей являются правильность, логичность, полнота и глубина суждений, оригинальность выводов. Интеллектуально-эвристические способности раскрываются в создании новой системы действий, генерировании идей, гипотез, решениях, умениях, видении проблем и противоречий, переносе знаний и умений в новые системы. Творческие способности воплощаются в возможности творить, находить новое, действовать оригинально и нестандартно.

Что касается структуры интеллектуального потенциала на уровне общества, то значительное внимание следует обратить на материальные и нематериальные ее компоненты.

Рис. 3. Структура интеллектуального потенциала человека

(составлено авторами на основе исследований)

Такие нематериальные составляющие интеллектуального потенциала, как образование и наука, являются факторами накопления «человеческого капитала», экономического расцвета и перехода от индустриального к информационному обществу.

В современных условиях возрастает роль материальных составляющих интеллектуального потенциала, которые выступают в форме объектов интеллектуальной собственности (литературные, художественные произведения и научные труды, изобретения, патенты, промышленные образцы, бренды, корпоративная культура и другие права, которые относятся к интеллектуальной и творческой деятельности); информационных и коммуникационных технологий (компьютерные аппаратные средства, средства передачи данных, программные продукты).

Структура и содержание интеллектуального потенциала национальной экономики обобщает и уточняет имеющиеся в профессиональной литературе научные взгляды.

Интеллектуальный потенциал национальной экономики включает комплекс элементов, каждый из которых способствует интеграции всех остальных в единую систему.

Структурно интеллектуальный потенциал национальной экономики, приведенный на рисунке 4, представляет собой интеграцию следу- ющих составляющих: человеческие активы (человеческий интеллектуальный потенциал); инфраструктурные активы и интеллектуальная собственность (организационно-структурный капитал); рыночные активы (интеллектуальный капитал взаимодействия с институтами рынка).

Значимым компонентом интеллектуального потенциала национальной экономики является «человеческий», то есть вовлеченные в экономику люди, их знания, творческие, интеллектуальные и коммуникативные способности и возможности, которые могут быть использованы для формирования интеллектуального продукта . Человеческий интеллектуальный потенциал на макроэкономическом уровне есть не что иное, как интеллектуальный потенциал занятого населения.

Учитывая указанное, особого внимания и тщательных научных исследований заслуживают вопросы определения сущности интеллектуального потенциала населения, занятого в национальной экономике, методологические основы регулирования его развития и использования. Но, несмотря на это, согласно [7] необходимо отметить, что не всегда человеческий интеллектуальный потенциал отождествляется с интеллектуальным потенциалом занятого населения, поскольку определенный вклад в национальную экономику могут вносить люди, не за- действованные в экономических и научных сферах, например, талантливые дети (создающие определенные произведения, которым присущи художественные, артистические, актерские, музыкальные, литературные, технические способности и таланты и т. п.), пожилые люди и пенсионеры, которые уже не имеют профессиональных трудовых отношений, но реализуют свои знания, навыки, опыт в интеллектуальные продукты. Кроме этого, в современном мире су- ществует определенная категория людей, которые не относятся к экономически-бизнесовым или научно-образовательным сферам и не имеют постоянного места работы или определенной занятости, но это не мешает им заниматься интеллектуально-творческой деятельностью и воплощать собственные идеи в определенные результаты интеллектуальной деятельности, которые в будущем могут принести выгоду для их авторов и государства.

Рис. 4. Структура интеллектуального потенциала экономики (разработано авторами на основе исследований)

Рост интеллектуального потенциала определяется, с одной стороны, возможностями обеспечивать науку современными капитало- и ресурсоемкими приборами, аппаратами и установками, которые выступают воплощением инновационных достижений научной и технической мысли, а с другой — ключевой ролью сферы образования в создании научнотехнического прогресса и интеллектуального потенциала.

Непосредственно область образования обеспечивает базу для осуществления НИОКР, создает условия для обеспечения общества научно-исследовательскими кадрами, а также готовит базу для внедрения результатов НИОКР в производство.

Развитие интеллектуального потенциала — сложная задача, поскольку предполагает инвестирование в условиях, когда эффективность и целесообразность вложений достаточно трудно оценить [6].

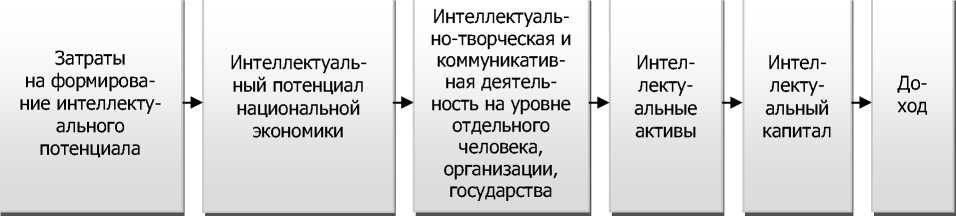

Что касается вопросов использования интеллектуального потенциала в национальной экономике, то главным тезисом выступает трансформация интеллектуального потенциала в интеллектуальный капитал (рис. 5).

Рис. 5. Механизм использования интеллектуального потенциала в национальной экономике (разработано авторами на основе исследований)

Многими учеными интеллектуальный потенциал отождествляется с интеллектуальным капиталом. Интеллектуальный капитал — это прежде всего люди и знания, которыми они обладают, а также их навыки и все то, что помогает эффективно использовать знания и навыки; это собирательное понятие для определения нематериальных ценностей, которые объективно повышают рыночную стоимость компании.

Подводя итоги в исследовании генезиса научной мысли в профессиональных источниках об интеллектуальном потенциале и интеллектуальном капитале, отметим следующее:

-

— существует разнообразие подходов к пониманию дефиниций;

-

— имеется близость толкований, отождествление сущности этих понятий;

-

— наблюдается тесная взаимосвязь указанных понятий с категориями «человеческий потенциал», «человеческий капитал»;

-

— отсутствует толкование сущности интеллектуального потенциала национальной экономики как отдельного понятия.

Дефиниция интеллектуального потенциала, по мнению авторов, намного глубже, чем дефиниция интеллектуального капитала. Категория «потенциал» (potential) характеризуется как скрытые способности, а его владельцем является тот, кто имеет достаточную силу для реализации каких-либо работ. Потенциальные способности (интеллектуальные) могут привлекаться и применяться полностью, частично или оставаться нереализованными по определенным основаниям. Учитывая сказанное, предлагаем следующие уточнения дефиниций «интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальный капитал».

Интеллектуальный потенциал общества — единство всех интеллектуальных активов (ресурсов): человеческие активы, их знания, интеллектуальные, творческие и коммуникативные возможности, нематериальные активы, которые вместе формируют совместные интеллектуальные возможности и могут быть применены в процессе функционирования экономики, трансформируясь в интеллектуальный капитал, и способствуют воплощению инновационных идей, стимулируют социально-экономическое развитие, а могут так и остаться полностью или частично неиспользованными.

Интеллектуальный капитал общества — это единство интеллектуальных ресурсов (человеческий, интеллектуальный капитал организации, клиентский интеллектуальный капитал), которыми обладает государство и которые применяют в процессе реализации экономических решений, получая совокупный интеллектуальный продукт, который создает условия для социально-экономического и инновационного развития, способствующего увеличению национального дохода, усилению конкурентоспособности страны и улучшению качества жизни людей.

Интеллектуальный капитал в абсолютном значении мы понимаем как интеллектуальный продукт в стоимостном воплощении. Через аспекты капитализации человеческих интеллектуально-творческих и коммуникативных способностей и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в национальной экономике объясняется более распространенное в профессиональных источниках применение понятия «интеллектуальный капитал» как синонима понятия «интеллектуальный потенциал».

Для современной российской экономики, которая ищет выходы из финансовых, политических, социальных, ресурсных, военных и моральных кризисов общества, чрезвычайно важным является осознание значения интеллектуального потенциала общества и неиспользованных возможностей по его реализации и развитию в интересах укрепления и стабилизации собственной экономики. Достижение таких результатов возможно при условии системных научных исследований интеллектуального потенциала, которые должны кардинально повлиять на теорию и практику его формирования, использования и развития.

Список литературы Особенности формирования интеллектуального потенциала как базисного ресурса современного информационного общества

- Аглямова Г. Р. Методологические основы исследования интеллектуального потенциала современного российского города : автореф. дис. … д-ра социол. наук / Г. Р. Аглямова. — Саратов, 2004. — 60 с.

- Богдашев И. В. Воспроизводство интеллектуального потенциала как фактор формирования экономики знаний : автореф. дис. … канд. экон. наук / И. В. Богдашев. — Краснодар, 2005. — 28 с.

- Букович У. Управление знаниями: руководство к действию : пер. с англ. / У. Букович, Р. Уильямс. — М. : ИНФРА-М, 2002. — 504 с.

- Галушко М. В. Использование интеллектуального потенциала как условие инновационного развития региона / М. В. Галушко, Ю. Ю. Алабина // Вопросы инновационной экономики. — 2019. — Т. 9, № 3. — С. 771—786. — doi: 10.18334/vinec.9.3.40878.

- Донина О. И. Теоретико-методологическое обоснование конструктов когнитивной структуры личности будущего специалиста / О. И. Донина, И. А. Мамакина, А. В. Кузнецов // Сборник работ по итогам проведения Всероссийской научно-практической конференции «Философские и методологические проблемы когнитивных исследований». — Ульяновск, 2020. — С. 106—112.

- Ковылин Д. М. Управление знаниями организации: от знаний к интеллектуальному капиталу / Д. М. Ковылин // Российское предпринимательство. — 2011. — Т. 12, № 3. — С. 89—96. — URL: https://creativeconomy.ru/lib/6647 (дата обращения: 27.09.2022).

- Лаврентьев В. А. Интеллектуальный потенциал предприятия: понятие, структура и направления его развития / В. А. Лаврентьев, А. В. Шарина // Креативная экономика. — 2009. — Т. 3, № 2. — С. 83—89. — URL: https://creativeconomy.ru/lib/3883 (дата обращения: 27.09.2022).

- Мингалева Ж. А. Управление интеллектуальным потенциалом региона / Ж. А. Мингалева, И. И. Максименко // Вестник Пермского университета. — 2010. — С. 17—23.

- Митин С. Н. Образование как социокультурный институт современного общества / С. Н. Митин, И. Д. Митина // Симбирский научный вестник. — 2018. — № 4(34). — С. 66—70.

- Севостьянова Д. А. Интеллектуальный потенциал личности как социальное явление / Д. А Севостьянова, Л. В. Лехтянская // Материалы XIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум — 2021». — URL: https://scienceforum.ru/2021/article/2018024815 (дата обращения: 27.09.2022).

- Фетисова М. М. Система развития интеллектуального потенциала персонала организации / М. М. Фетисова, И. А. Горькова, Е. С. Горшкова // Успехи современного естествознания. — 2013. — № 11. — С. 193—195. — URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=33151 (дата обращения: 27.09.2022).

- Филиппова Т. Ю. Программно-целевой подход к формированию и развитию интеллектуального потенциала в образовательной системе : автореф. дис. … канд. экон. наук / Т. Ю. Филиппова. — СПб., 1996. — 18 с.