Особенности формирования культурного слоя стоянок эпохи олдова на Северо-Восточного Кавказа на примере стоянки Мухкай II, слой 80

Автор: Ожерельев Д.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье изучаются характеристики культурного слоя стоянки эпохи олдована Мухкай II, слой 80. Датировка стоянки охватывает промежуток времени между 2,1 и 1,7 млн л. н. Культурные отложения памятника сохранились in situ. Сохранность культурного слоя позволила описать структуру стоянки и организациюна ней хозяйственной деятельности. В статье на качественно новом уровне сделана попытка восстановить этапы функционирования стоянки, а также условия погребения культурных останков, геологические и природные процессы, влиявшие на это.Представленные общие характеристики находят аналогии среди некоторых других стоянок олдована Кавказа, Африки и Ближнего Востока.

Стоянка мухкай ii, эпоха олдована, культурный слой, стратиграфия, планиграфия, седиментация, тип стоянки

Короткий адрес: https://sciup.org/143163968

IDR: 143163968

Текст научной статьи Особенности формирования культурного слоя стоянок эпохи олдова на Северо-Восточного Кавказа на примере стоянки Мухкай II, слой 80

Открытие и изучение памятников раннего палеолита раннеплейстоценового возраста на территории Юга России и Кавказа является одним из новейших направлений отечественного палеолитоведения. Сам факт наличия здесь археологических памятников такой древности ставит по-новому проблему первоначального заселения Черноморско-Каспийского региона. Стоянка Мухкай II является уникальным памятником эпохи олдована. Мощная геологическая толща отложений (73 м), в которой фиксируются каменные находки, формировалась на протяжении бóльшей части раннего плейстоцена (рис. 1).

По литолого-фациальному принципу толща подразделяется на пять пачек. Каждая из пачек формировалась при определенных палеогеографических условиях и соответствует различным этапам раннего плейстоцена на протяжении приблизительно от 2 млн л. н. до 1 млн л. н. ( Амирханов , 2016).

Культурные слои (всего 35 слоев с находками) обнаруживаются на всех уровнях единой толщи. Каждый из слоев является, по сути, отдельной стоянкой ( Амирханов , 2012. С. 40) и заслуживает отдельного изучения. В подавляющем большинстве обработанные каменные изделия связаны со слоями галечников

Рис. 1. Расположение памятника Мухкай

(слои 25, 34, 74 и т. д.). Находки здесь включены в толщу литологического слоя и, по всей видимости, находятся не в первоначальном залегании. Выявление древних уровней обитания в этих слоях не исключается, но требует определенной методической подготовки и навыков исследователя ( Ожерельев , 2014; 2016).

В нескольких слоях (слои 60, 78, 80) культурные останки обнаружены в отложениях суглинков. В слое 78 были обнаружены единичные кремневые предметы и немногочисленные фаунистические останки. Стоянка, обнаруженная в слое 80, благодаря стратиграфическим характеристикам, обилию и качеству фаунистического материала, представительной коллекции каменного инвентаря и другим данным позволяет исследовать самые разные вопросы древнейшей истории Северного Кавказа. Культурный слой же стоянки представляет собой первоклассный археологический источник. Культурные останки здесь находятся в первоначальном залегании, находки строго локализованы и приурочены к древним участкам рельефа, постдепозиционные нарушения в слое не фиксируются, вторичная «разнесенность» по вертикали отсутствует ( Амирханов, Ожерельев , 2011).

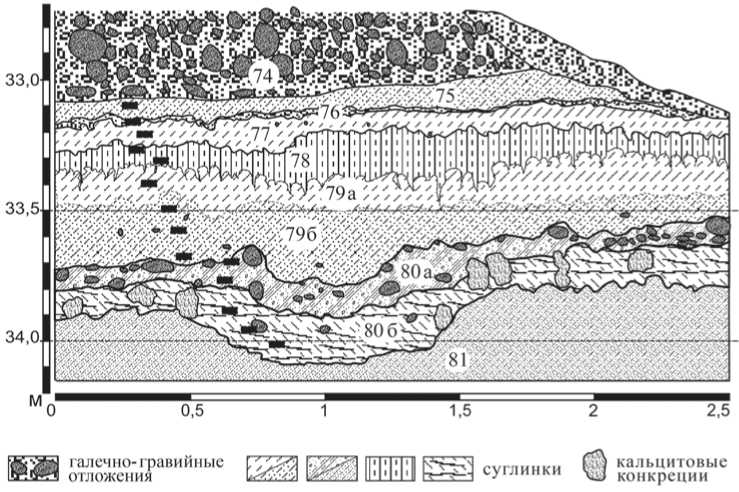

Стоянка исследовалась в 2010–2012 гг. ( Амирханов и др. , 2012). Вскрытая раскопками площадь составила 42 кв. м. Западная и южная ее части были уничтожены склоновой эрозией. Культурный слой приурочен к пачке суглинков, имеющих мощность около 1,7–1,8 м. Пачка суглинков включает слои 77–81 (по единой номенклатурной нумерации памятника Мухкай II). Кровля и подошва этой пачки ограничены соответственно галечнико-обломочными слоями 74 и 82.

Стратиграфия стоянки, полученная в ходе раскопок, выглядит следующим образом (рис. 2):

– слой 74. Основная толща слоя представлена валунно-галечными отложениями с глинистым, песчаным и мелкогравийным заполнением. В нижней

Рис. 2. Мухкай II. Стратиграфия памятника на уровне слоев 74–81

части слоя галечник более глинистый. Нижний контакт неровный, волнистый. Содержит многочисленные кремневые находки. Мощность – 1,0 м. Глубина – 32,00–33,00 м;

– слой 75. Суглинок коричневато-бурый, опесчаненный, неоднородный. Нижний контакт четкий, волнистый. Содержит единичные кремневые находки. Мощность – 0,08 м. Глубина – 33,00–33,08 м;

– слой 76. Песчано-гравийный прослой, светло-серый, прерывистый, волнистый. Содержит единичные кремневые находки. Мощность – 0,05 м. Глубина – 33,08–33,13 м;

– слой 77. Суглинок серовато-бурый, плотный, оскольчатый. Содержит включения карбонатной крошки и пятна ожелезнения. Мощность – 0,07 м. Глубина – 33,13–33,20 м;

– слой 78. Суглинок коричневато-серый, неоднородный с включениями более темного суглинка. Слой насыщен включениями и скоплениями Fe-Mn и пылеватыми карбонатами. Контакты языковатые, нечеткие, постепенные. По простиранию мощность слоя меняется. Слой имеет признаки почвообразования (?). Содержит немногочисленные кремневые находки и костные останки. Мощность – 0,2 м. Глубина – 33,20–33,40 м;

– слой 79а. Суглинок светло-серый, глинистый, неоднородный. Содержит пылеватые карбонаты и пятна ожелезнения. Мощность – 0,1 м. Глубина – 33,40–33,50 м;

– слой 79б. Суглинок коричневатый, светлый, неоднородный. Содержит мелкие линзы и включения оглеения и ожелезнения, рассеянную гальку и гравий. Мощность слоя меняется от 15 до 30 см. Нижний контакт крупноволнистый, четкий. Содержит единичные кремневые находки. Мощность в среднем – 0,2 м. Глубина – 33,50–33,70 м;

– слой 80а. Галечник с песчано-глинистым заполнением. Содержит гравий и валуны. Имеет волнисто-наклонное залегание. Мощность слоя меняется от 5 до 12 см. Местами слой прерывается. Нижний контакт нечеткий, постепенный. Содержит многочисленные кремневые находки и единичные фрагментированные костные останки. Мощность – 0,05–0,12 м. Глубина – 33,70–33,75 м;

– слой 80б. Суглинок буроватый, слоистый, неоднородный, содержит крупные карбонатные конкреции и корки. В углублении содержится основная часть костей культурного слоя и единичные кремневые находки. По простиранию литологические свойства отложений слоя не выдержаны. Нижний контакт волнистый, четкий. Мощность – 0,2 м. Глубина – 33,75–33,95 м;

– слой 81. Суглинок светло-серый, оглеенный, пылеватый. В слое содержатся включения коричневатого суглинка, линзы мелкого галечника, гравия и отдельные валуны. В нижней части постепенно переходит в серый ожелезнен-ный суглинок. Нижний контакт четкий, волнистый. Мощность – 0,8 м. Глубина – 33,95–34,75 м.

С глубины 34,75 до 37,45 м фиксируется крупная толща галечника с валунами, подразделяющаяся на горизонты 82а, б, в, г. Толща содержит прослои коричневатого суглинка. Встречаются многочисленные кремневые находки. Глубина залегания – 34,75–37,45 м. Формирование этого галечника отвечает палеокли-матическим условиям, когда происходила активизация флювиальных процессов с преобладанием переноса и отложения крупнообломочного субстрата.

Пачка слоев 75–81 откладывалась в несколько других условиях. Генезис этой пачки суглинков связан главным образом с различными фазами флювиаль-ных и пролювиальных процессов в рамках единой палеоэкологической ниши. В упрощенном виде эти отложения можно охарактеризовать как озерно-лиманные. В этой толще фиксируются участки и периоды обводненности территории стоянки, а также этапы, когда существовали открытые безводные пространства, активно осваивавшиеся древним человеком. На уровне слоя 80 отмечается два основных этапа обитания стоянки человеческими группами. Основанием для выделения этих этапов являются комплексные данные, включающие в первую очередь стратиграфические и литологические характеристики, пространственный анализ находок и характер развития палеорельефа стоянки на протяжении ее функционирования.

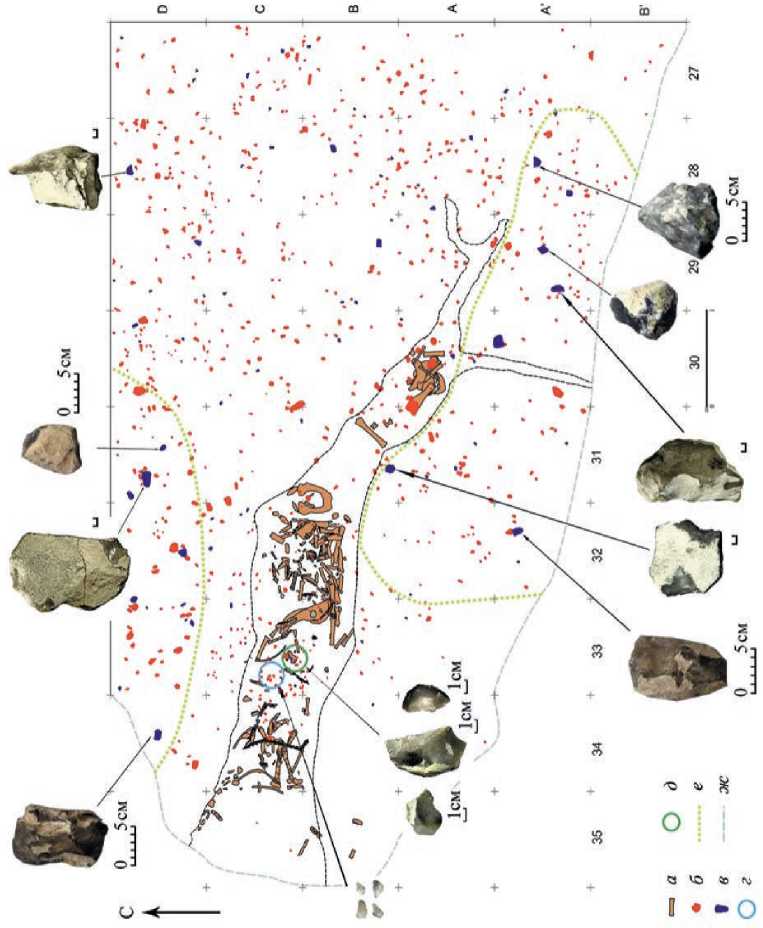

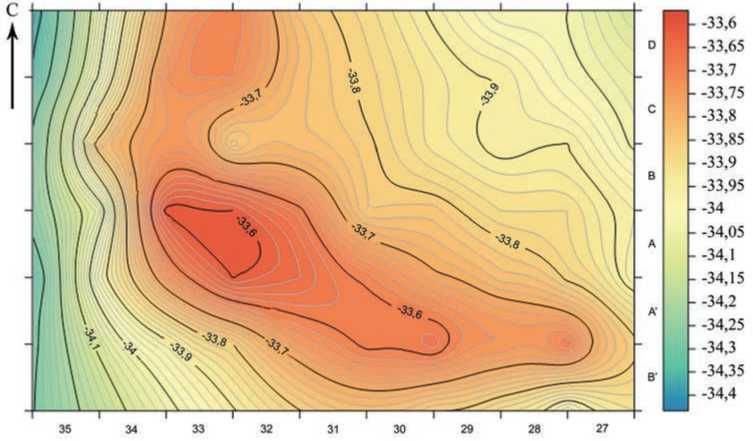

Степень сохранности культурных отложений Мухкай II. Слой 80 позволяет проводить определенные реконструкции относительно структуры этой стоянки. Согласно планиграфическим данным, стоянка и на 1-м и на 2-м этапах обитания состояла как минимум из трех участков или зон. Во-первых, это вытянутое углубление, расположенное в центральной части раскопанного участка. Углубление представляет собой, вероятнее всего, древнюю промоину или водоток со стоячей или вяло текущей водой. Промоина стала местом сброса и концентрации кухонных останков животных, где происходило быстрое их погребение в илистой массе промоины. Первичное же и вторичное расщепление кремня, а также обработка туш животных производились, видимо, на участках вне этого углубления. Это условно южный и северный участки. Оба участка гипсометрически возвышаются над другими зонами стоянки. На них же кроме орудий с ретушью сосредоточены крупные орудия – чопперы и пики. Внутри углубления с фауной крупные орудия не обнаруживаются. Здесь концентрируются мелкие изделия (скребки, ножи, отщепы с ретушью), отщепы, чешуйки и многочисленные недиагностируемые обломки (рис. 3). Следует отметить, что в коллекции стоянки существенно преобладают мелкоразмерные орудия со вторичной обработкой (87 экз., ок. 87% всех орудий). Чопперы и пики составляют значительно меньшую часть орудийного набора (всего 12 экз., ок. 12% всех орудий). По всей видимости, относительно малое число крупных орудий в общей коллекции (всего 965 экз.), а также подобное количественное соотношение крупных и мелких орудий в рамках орудийного набора является одной из характерных черт кратковременно посещавшихся стоянок, связанных с первичной разделкой туш животных.

1-й этап функционирования стоянки

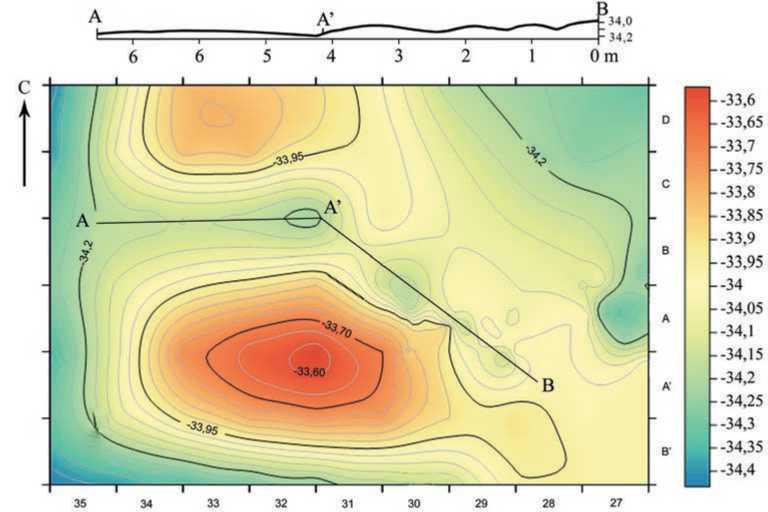

Участок памятника, вскрытый раскопками, также предоставляет прямые и косвенные данные, которые позволяют проводить интерпретации о приуроченности стоянки к определенному локусу палеорельефа. В плане еще на уровне кровли слоя 81, представляющего собой светло-серый оглееный суглинок и подстилающий культурный слой стоянки, фиксируются повышенные участки рельефа (рис. 3). На уровне кровли слоев 80б и 80а контраст между высокими и пониженными участками становится еще более отчетливым. Гипсометрически более высокий участок стоянки отмечается в западной и юго-западной частях раскопа в кв. А-А’-30–33, A’-B-28–30, С-D-31–34. Форма его на сохранившемся от склоновой эрозии пространстве характеризуется в виде вогнутого (дугообразного) уступа. Ширина сохранившейся части уступа здесь до трех метров, но может быть и больше. Вогнутой частью уступ обращен к В – СВ. В той или иной мере уступ проходит по всей площади стоянки.

В центральной части в широтном направлении его прорезает углубление водотока. Углубление это имеет вытянутую неправильную форму. В месте пересечения водотоком уступа имеется изгиб. Если принимать за течение водотока направление от суженной части к расширяющейся, то общая ориентация его определяется как ВЮВ – ЗЮЗ с азимутом порядка 290°. На западном отрезке на кв. С-34 и особенно на кв. С-35 углубление значительно деформировано

Рис. 3. Мухкай II. Общий план находок из слоя 80

а – костные останки животных; б – отходы производства; в – каменные орудия; г – одна из зон концентрации чешуек; д – одна из зон концентрации орудий на отщепах с ретушью; е – условная граница двух участков культурного слоя, где преобладают крупноразмерные орудия (чопперы и пики); ж – граница культурного слоя стоянки, разрушенного склоновой эрозией

современным склоном. Поэтому о его размерах и форме здесь приходится говорить достаточно условно. В восточной части на кв. А-В-30–31 углубление начинает сужаться и несколько уменьшаться по глубине, полностью выклиниваясь на кв. A-A’-29. Длина углубления на исследованной площади 7,2 м, максимальной же ширины оно достигает в центральной части и равняется 1,1 м. Поперечный профиль углубления имеет чашеобразные очертания. Глубина углубления на уровне функционирования водотока варьирует от 25 до 40 см. На участке кв. А-A’-30 фиксируется мелкий боковой приток (ширина – до 10 см, глубина – до 8 см), имеющий четкое меридиональное направление (Ю–С). Устье этого притока связано с углублением водотока.

Водоток делит вышеописанный уступ на два участка (борта) – южный и северный. На участке кв. А-В-29–31 направление водотока продольное по отношению к высокому уступу, промоина здесь оказывается прислоненной к вогнутой стороне уступа. Отчетливо отмечается вертикальная форма южного бортика углубления и его более высокая позиция над северным. Северная стенка углубления здесь более пологая, чем южная (рис. 2; 4). На участке, где промоина прорезает дугообразный уступ, этот контраст уже не настолько очевиден. Примечательно, что стенки углубления отличаются между собой и по высоте. Южная стенка в целом выше северной. То же наблюдается и для прилегающих к углублению участков уступа (бортов). Южный борт выше северного не менее чем на 10 см. Таким образом, на образование и функционирование водотока влиял предшествовавший его образованию рельеф местности.

Водоток оказался врезан в сероватый оглееный суглинок слоя 81. Углубление водотока заполнялось буровато-серым суглинком. В верхней части углубления и на прилегающих к нему участках суглинок этот имеет более темную (буроватую) окраску. В углублении водотока, особенно в нижней его части, фиксируются тончайшие линзочки и отдельные включения сероватого суглинка. Фактически по границе между буровато-серым и сероватым суглинком (слои 80б и 81 соответственно) практически по всей площади раскопа отмечается горизонт карбонатных конкреций, имеющих вторичный генезис. В самом углублении карбонатный горизонт связан, главным образом, со скоплениями костного материала. При вторичном преобразовании осадков костные останки здесь явились центрами роста (ядрами) для кальцитовых стяжений.

Общее количество фаунистических останков составляет 305 ед. Из них 181 ед. определимых, 120 неопределимых, 4 копролита. Среди костей нет целых скелетов. Стоянка не являлась местом массовой гибели животных от селя или наводнения. Кости представлены как раздробленными, так и целыми экземплярами. Отмечаются небольшие участки группировки расколотых костей. Также фиксируются кости в сочленениях или в анатомических связках (например, блоки № 1, 5, 20а, 103 и т. д.). Среди последних присутствуют черепа млекопитающих в сочленении с нижней челюстью и отделы конечностей ( Саблин и др. , 2013. C. 8; Amirkhanov et al. , 2016). Этот факт, а также отсутствие следов ока-танности на костях указывают на достаточно быстрое захоронение частей туш, отдельных костей и их фрагментов в углублении водотока.

Всего из стоянки в слое 80 на настоящий момент определено 26 особей четырех видов хищных и шести видов травоядных млекопитающих, среди которых

Рис. 4. Мухкай II. Материковая поверхность культурного слоя. А-А’-B – продольный разрез дна углубления доминируют обитатели открытых и полуоткрытых пространств. Наличие среди прочего костей хищников и копролитов гиены может указывать на жесткую пищевую конкуренцию между ними, с одной стороны, и людьми – с другой. В то же время погрызов от зубов животных, следов от корней растений, а также явных следов в виде нарезок на костях не зафиксировано. Причиной этому может быть и воздействие постседиментационных процессов. В частности, кальцитовая корка, покрывающая большинство костей, с одной стороны, «запечатывала» останки в первоначальном виде, с другой – карбонатные соли частично разъедали поверхность костей, уничтожая вероятные микроследы от разделки туш каменными орудиями.

В пространственном распределении фиксируются три зоны концентрации костей (скопления 1, 2, 3), разделенные между собой участками, где кости либо отсутствуют, либо единичны. Наиболее крупное из них – скопление 2 – находится в центральной части углубления и включает 198 ед. В скоплении 3 выявлено 65 ед. и в скоплении 1 – 16 ед. (за единицу принимаются отдельные кости и кости в анатомической связке). Явных закономерностей в распределении фаунистических останков по типам костей или видам животных не отмечается. Кости располагаются в углублении вперемежку. В то же время в скоплении 3 представлены кости конечностей, ребра, фрагменты челюстей животных, в скоплениях 1 и 2 также обнаруживаются более крупные кости, включающие черепа животных и тазовые кости.

В суглинке углубления фиксируются единичные крупные гальки и мелкие валуны, имеются также более многочисленные мелкие гальки (до 5 см). Крупные гальки почти всегда встречаются только в скоплениях с костями. Здесь же в суглинке обнаруживаются и отдельные кремневые находки.

2-й этап функционирования стоянки

В литологическом отношении ему соответствует слой 80а (рис. 2; 6). Слой определяется как галечник с песчано-глинистым заполнением. Мощность его варьирует, главным образом, в пределах 5–10 см, равняясь фактически толщине одной крупной гальки. Размерность галек различная, от 20 (небольшие валуны) и менее сантиметров (вплоть до гравия). По преимуществу галечник сцементирован в той или иной степени вторичными карбонатными солями. На вскрытой площади стоянки его залегание характеризуется как несплошное. Например, на южном участке галечник местами представлен единичными предметами. Поверхность культурного слоя здесь связана с подстилающим его суглинком. Отличается также по всей поверхности слоя и размерность галек. На некоторых участках преобладает более крупная галька (северная часть вскрытой площади), местами это более мелкая галька, приближающаяся к гравию (часть восточного участка) (рис. 5).

Рис. 5. Мухкай II. Поверхность обитания стоянки на уровне галечника слоя 80а (раскоп № 2 2011 г.). В центральной части раскопа видны скопления фаунистического материала в процессе расчистки и фиксации

Рис. 6. Мухкай II. Поверхность культурного слоя на уровне горизонта галечника (слой 80а)

Кремневые находки, связанные с горизонтом галечника, концентрируются как в самом галечнике, так и на нем. В местах, где галечник представлен единичными предметами или отсутствует, изделия обнаруживаются на суглинке (слой 80б), подстилающем галечник. Гальки представлены известняковыми хорошо окатанными отдельностями, кремневые же находки не несут на себе визуальных следов окатанности и выраженной побитости, имеют «свежие» острые края. Значительная часть находок также покрыта карбонатной коркой, сохранившей поверхность изделий от вторичного воздействия. Как отмечалось, в категориальном плане коллекция содержит богатый спектр изделий, характерный для других памятников культуры олдована. Костные находки непосредственно в самом галечнике вне углубления единичны. Всего обнаружено несколько сильно коррадированных мелких обломков, покрытых кальцитовой коркой.

Вопрос соотношения находок из слоев 80а и 80б

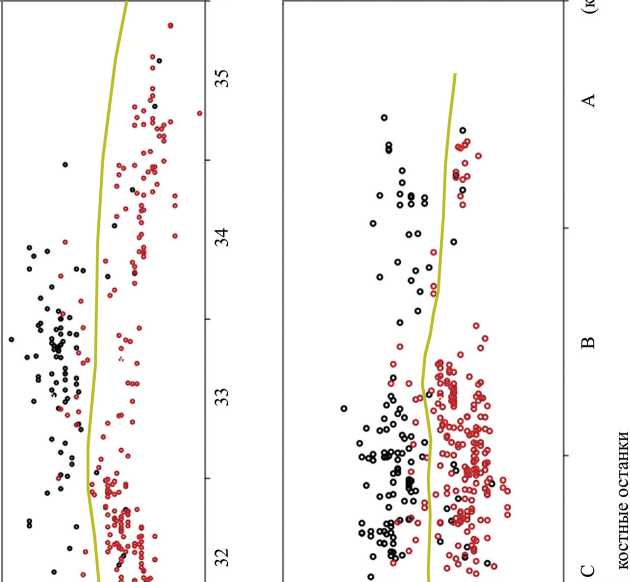

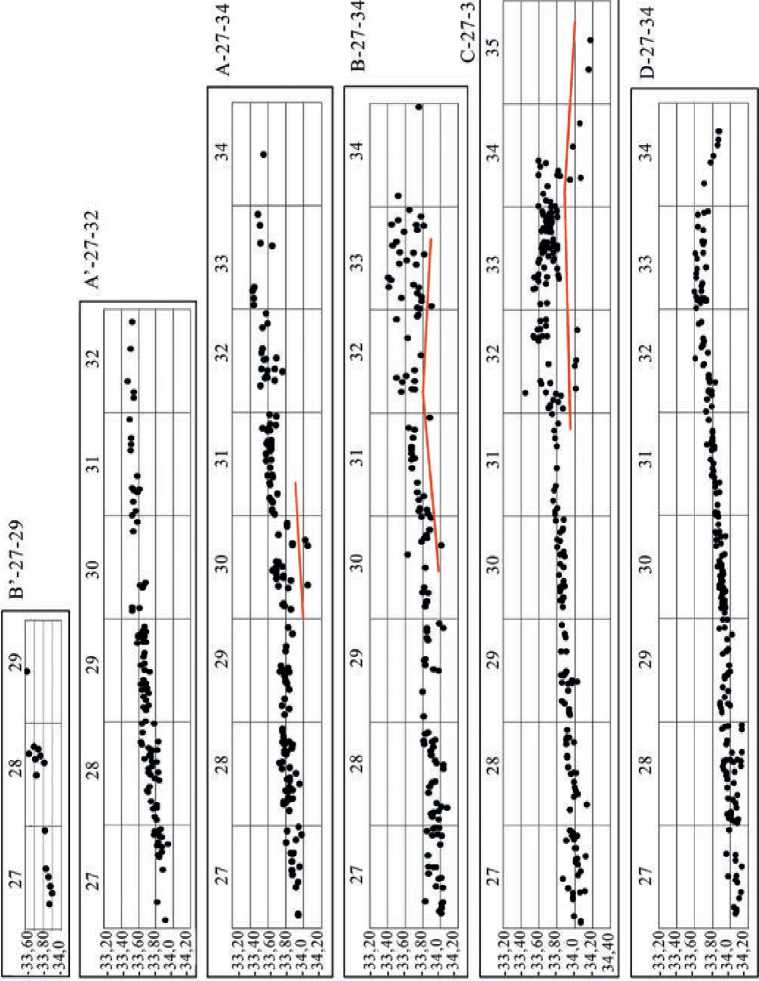

В процессе исследования стоянки возникает вопрос о стратиграфическом соотношении и планиграфической взаимосвязи культурных останков, происходящих из двух слоев – 80а и 80б. Вне углубления водотока каменные и единичные костные находки приурочены к тонкому (до 20 см) горизонту галечника. В самом углублении отмечается несколько более сложная корреляция, требующая дополнительного объяснения. При возникающей сложности расчленения культурных останков, принадлежащих различным слоям или уровням находок, большую роль играет микростратиграфический анализ. В частности, метод

Рис. 7. Мухкай II. Соотношение кремневых и костных находок в пределах углубления водотока. На продольном (А) и поперечном (B) микропрофилях отмечается, что часть кремневых находок непосредственно связана с нижним горизонтом залегания костных останков (ниже зеленой линии). В то же время кости верхнего горизонта залегания костей (выше зеленой линии) соотносятся с кремневыми находками из слоя 80а ir>

Рис. 8. Мухкай II. Микропрофили каменных находок из слоя 80. Основная часть находок связана непосредственно с горизонтом 80а. Ниже красной линии отмечены кремневые изделия, обнаруженные в углублении водотока в нижнем горизонте скопления костных останков создания вертикальных микропрофилей находок выполняет как функцию визуализации, так и выступает как дополнительный источник.

Как уже отмечалось, 1-й этап обживания стоянки был связан с функционированием водотока, оставившего углубление, заполненное культурными останками. Культурные останки этого этапа включают фаунистические находки, единичные гальки и кремневые изделия. Находки 1-го этапа приурочены к суглинку слоя 80б. Суглинок этот распространен практически по всей площади раскопанной части стоянки, но мощность его отличается на разных участках. Суглинок в углублении и за его пределами незначительно различается, особенно это становится заметно ближе ко дну углубления. Если в целом по простиранию он имеет буроватый цвет, то в средней и особенно нижней части углубления принимает буровато-серый оттенок за счет увеличивающихся включений и мелких линзочек сероватого опесчаненного суглинка. Увеличение включения сероватого суглинка происходило за счет вреза и размывания протокой светло-серого суглинка (слой 81). Костные останки в углублении залегают двумя горизонтами, разделенные между собой 5–10 см суглинка. Выделяются соответственно верхний и нижний горизонты (рис. 7). Это может говорить о двух стадиях погребения культурных отложений на 1-м этапе функционирования стоянки.

Находки 2-го этапа обживания стоянки связаны с галечником (слой 80а). Полевые наблюдения и микростратиграфический анализ культурного слоя определяют, что кремневые изделия из галечника представлены одним горизонтом находок, имеющим четкие вертикальные границы и повторяющуюся мощность (рис. 8). На западном участке стоянки (кв. В-34) верхний горизонт костей углубления расположен в нижней части галечника слоя 80а.

На других участках, в том числе и в углублении, галечник перекрывает суглинок, в котором оказались захороненными фаунистические останки. В углублении горизонт галечника повторяет вогнутую его форму, что может указывать на относительную быстроту и кратковременность отложения галечника (рис. 6). Можно предполагать, что сам водоток углубления на уровне галечника уже не функционировал в той мере, как это было на уровне 1-го этапа обитания стоянки. Происходило заполнение водотока галечно-обломочным и археологическим материалом. Важно отметить, что на южном высоком участке стоянки часть кремневых изделий (чоппер, отщепы, обломки) находится на суглинке слоя 80б. Эти изделия испытали минимальное перемещение и могут характеризовать обитание стоянки как на 1-м, так и на 2-м этапе.

Заключение

Представленная характеристика культурного слоя стоянки в слое 80 находит множество аналогий среди других памятников Африки и Евразии, датируемых олдованом или ранним ашелем. Участие аквальных процессов в захоронении культурных останков подтверждается на большинстве раннеплейстоценовых стоянок открытого типа. Исходя из этого, восстанавливаются сходные и подчас тождественные экосистемы, в которых предпочитали жить носители этой древнейшей культуры. Одним из характерных условий при выборе мест стоянок для древних людей эпохи олдована выступает наличие водоема (озера, лимана, залива и т. д.) либо водотока, расположенного в непосредственной близости от водоема.

Материалы стоянки представляют собой первоклассный археологический источник для изучения культурных, поведенческих, палеогеографических и других сторон жизни древнейших Homo на Северном Кавказе. Стоянка Мухкай II, слой 80 (возраст ~2,1–1,7 млн л. н.), имеет четкую геоморфологическую привязку и точную стратиграфическую позицию, что позволяет определять ее возраст и культурную атрибуцию ( Amirkhanov et al. , 2014). Культурный слой стоянки сохранился без диагностируемых постдепозиционных изменений и нарушений. Сами культурные останки (каменные орудия, костные находки) оказались либо захороннеными in situ либо испытали минимальное воздействие вторичных флювиально-пролювиальных процессов. Стратиграфическая и хозяйственная взаимосвязь костных и кремневых находок безусловна. Имеющиеся данные указывают, что хозяйственная деятельность человека происходила на территории с повышенной обводненностью. Представляется, что стоянка была связана с берегом водоема (озера, лимана), испытывавшим периодические колебания уровня воды. Эти колебания могли иметь различную природу, связанную как с сезонными ритмами, так и с более кратковременными циклами. В периоды, когда прилегающее пространство оказывалось свободным от подтопления, место стоянки посещалось человеком. В культурном слое памятника выделяется два горизонта находок, могущих говорить о двукратном посещении стоянки, причем при минимальной хронологической паузе. В структуре же слоя выделяются характерные участки древнего рельефа, на которых культурные останки обнаруживают определенные закономерности распределения. Так, выделяется более высокий участок дугообразного уступа, с которым связано большинство крупных орудий (чопперов и пиков). Уступ разделен углублением временного водотока на южный и северный участки. Внутри водотока как на первом, так и на втором этапе посещения стоянки макроорудия не встречаются. Среди кремневых орудий здесь фиксируются только ретушированные изделия (скребки, проколки, отщепы с ретушью и некоторые другие). В то же время углубление оказалось заполненным многочисленными костными останками млекопитающих, среди которых устанавливаются три основных скопления. В каждом из скоплений выделяется два горизонта захоронения костей. Кости попадали в углубление при непосредственном участии человека и испытывали, по всей видимости, в дальнейшем незначительные перемещения. Представленные характеристики культурного слоя стоянки Мухкай II, слой 80, являются типичными для стоянок эпохи олдована Внутреннего Дагестана, связанных с периодическим посещением берегов и отмелей водоемов, где происходила добыча и разделка туш млекопитающих.

Список литературы Особенности формирования культурного слоя стоянок эпохи олдова на Северо-Восточного Кавказа на примере стоянки Мухкай II, слой 80

- Амирханов Х. А., 2012. Памятники раннего плейстоцена Центрального Дагестана//Проблемы палеолита Дагестана/Отв. ред. М. В. Шуньков. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 6-67.

- Амирханов Х. А., 2016. Северный Кавказ: начало преистории. Махачкала: Мавраевъ. 344 с.

- Амирханов Х. А., Грибченко Ю. Н., Ожерельев Д. В., Саблин М. В., Семенов В. М., Трубихин В. М., 2012. Комплексные исследования раннеплейстоценовой стоянки Мухкай II на Северо-Восточном Кавказе (по результатам раскопок 2008-2011 гг.)//1150 лет российской государственности и культуры. М.: Наука. С. 217-244.

- Амирханов Х. А., Ожерельев Д. В., 2011. Мухкай II, слой 80 -новая стоянка эпохи олдована в Центральном Дагестане//Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда (Великий Новгород -Старая Русса). Т. 1. М.; СПб.; Новгород: ИИМК РАН. С. 16-17.

- Ожерельев Д. В., 2014. Типология изделий со вторичной обработкой слоя 74 раннепалеолитической стоянки Мухкай II (Дагестан)//КСИА. Вып. 235. С. 60-81.

- Ожерельев Д. В., 2016. Культурно-хронологическое определение каменных находок из слоя 129 многослойной раннепалеолитической стоянки Мухкай II//КСИА. Вып. 241. С. 7-20.

- Саблин М. В., Амирханов Х. А., Ожерельев Д. В., 2013. Стоянка эпохи олдована Мухкай II: палеонтологические данные к датировке и реконструкции природного окружения//РА. № 4. С. 7-19.

- Amirkhanov H. A., Ozherel'ev D. V., Gribchenko, Y. N., Sablin M. V., Semenov V. V., Trubikhin V. M., 2014. Early Humans at the eastern gate of Europe: The discovery and investigation of Oldowan sites in Northern Caucasus//Comptes Rendus Palevol. Vol. 13, iss. 8. P. 717-725.

- Amirkhanov H. A., Ozherelyev D. V., Sablin M. V., Agadzhanyan A. K., 2016. Faunal remains from the Oldowan site of Muhkai II in the North Caucasus: potential for dating and palaeolandscape reconstruction//QI. Vol. 395. P. 233-241.