Особенности формирования музейной сети Петрограда-Ленинграда (1917-1940)

Автор: Салимурзаев Т.М.

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Museion: выставки, фонды, коллекции

Статья в выпуске: 4 (36), 2023 года.

Бесплатный доступ

Работа служит целям установления количественного и качественного состава музейной сети Петрограда-Ленинграда в 1917-1940 гг., определения динамики ее развития и выявления изменений, происходивших в системе управления музеями в этот период. Использованы документы и законодательные акты, работы исследователей истории музейного дела, данные сайтов ныне действующих музеев. Проанализированы процессы, характерные для развития музейной сферы северной столицы в рассматриваемый период. Подчеркивается отсутствие у некоторых музеев четкой тематической профилизации. Создана классификация в виде таблиц, разработанных преимущественно на материале 1930-х гг. и отражающих, в частности, функциональное назначение музеев и их место в структуре управления. Анализируются изменения в системе управления музейной сетью Петрограда-Ленинграда. Установлено, что в течение изучаемого периода происходил процесс идеологической трансформации музейной отрасли и превращения музеев в орудие политической пропаганды

Петроград, ленинград, музеи ленинграда, главмузей, народный комиссариат просвещения, музейная сеть, музейное строительство, система управления музеями

Короткий адрес: https://sciup.org/170205546

IDR: 170205546 | УДК: 069.6+069.68+069.614(470.23-25)“1917/1940” | DOI: 10.36343/SB.2023.36.4.006

Текст научной статьи Особенности формирования музейной сети Петрограда-Ленинграда (1917-1940)

Наблюдаемые в настоящее время социально-экономические и политические процессы привели к серьезным многоуровневым трансформациям в отношениях между государствами и народами. Обращение к историческому прошлому, изучение культурного наследия в этих сложных условиях помогает сохранить гражданскую идентичность и ценностные ориентации. Возросшая потребность общества в исторической правде затрагивает все пласты духовности и гражданского самосознания народов России. Статистика показывает, что в 2022–2023 гг. продолжает расти популярность исторических и историкокультурологических изданий, демонстрируя желание читателей понять фундаментальные причины происходящих в кризисные времена изменений.

Музейная сеть на каждом из своих уровней всегда оставалась сложно организованной системой, на которую, как и на остальные структурные элементы отрасли культуры, всегда влияли политические и социальноэкономические процессы. Главной функцией музея во все времена являлось сохранение культурно-исторического наследия, трансляция его ценностей другим поколениям, передача опыта, нравственных смысловых ориентиров. Многофункциональность и значимость музея на различных этапах развития общества трудно переоценить. Музей как хранитель исторической памяти и опыта помогал найти то общее, что объединяет жителей одной страны, через их картину мира и мировоззрение показывая уникальность и своеобразие, позволяя не только увидеть прошлое или понять настоящее, но и представить будущее. Именно идея о том, что музей является сложным социокультурным феноменом, который отражает главные смыслы ушедших эпох, помогая понять и принять их, а также заглянуть в будущее, актуализирует изучение процессов формирования советской музейной сети как совершенно нового явления, возникшего после коренных преобразований, произошедших в связи с революционными событиями 1917 г. Именно музеи стали связующим звеном между предшествующей эпохой и новой советской социально-экономической реальностью, в которой главенствующую роль играли другие смыслы, идеи и идеалы.

При научном осмыслении процессов формирования новой музейной сети в Петро-граде–Ленинграде исследователи достаточно тщательно анализировали отдельные их аспекты, в частности: специфика и особенности государственной политики в области музейного дела в 1917–1941 гг. были подробно освещены Г. А. Кузиной [39]; на материале ленинградских музеев Г. Ф. Петровым изучалась проблема трансформации музея во времени и влияние на него политических и социальноэкономических процессов [52]; роль музеев в формировании культурного пространства Петрограда–Ленинграда в 1917–1940 гг. достаточно тщательно проанализирована в диссертационном исследовании А. Н. Воронко [12]; М. В. Девейкис рассмотрела периодизацию развития музейного дела в северной столице [21].

Несмотря на отражение в научной литературе отдельных моментов, касающихся состояния музеев и их деятельности в довоенный период, следует констатировать недостаток научных исследований, посвященных данной теме. Имеющиеся публикации в основном описывают и характеризуют отдельные стороны работы музейных учреждений в рассматриваемое время: взаимоотношения власти и музеев, влияние исторических событий на музеи и музейное строительство, процессы формирования культурного пространства му- зейными учреждениями. В то же время вопросы становления системы управления музейным делом, ее структуры и причин постоянного изменения затрагиваются лишь частично.

Исследование предпринимается в целях анализа музейной сети Петрограда-Ленин-града в аспекте выявления ее количественного и качественного состава, определения динамики развития в 1917-1940 гг. и характеристики изменений, происходивших в системе управления музеями города в этот период. Основной идеей анализа при этом является выявление ключевых компонентов структуры музейной сети, их функций и ведомственной принадлежности.

Настоящее исследование основано на использовании широкого круга материалов: документов органов государственной власти, относящихся к 1917-1940 гг., а также законодательных актов того времени, монографий и узкоспециализированных статей, посвященных истории музейного дела, официальных интернет-представительств музеев, новообразованных либо продолжавших свою деятельность в изучаемый период и существующих в настоящее время.

Исследовательская оптика базируется на использовании классических методов исторического исследования (диахронно-го, сравнительно-исторического, историкогенетического, типологического и др.), применяющихся на базе системно-исторического подхода, позволяющего закономерно связать процессы музейного строительства и развития музейной сети с магистральными социальными и политическими изменениями, происходившими на государственном уровне. Немаловажное значение имело применение структурно-функционального анализа, поскольку каждое рассмотренное музейное учреждение или орган управления музейным делом обладали своим набором целей, определявшим особенности их функционирования как в рамках сложившейся социокультурной системы в целом, так и, в частности, в структуре музейной сети города.

В процессе работы были проанализированы данные о музейном строительстве, установлены факторы, влиявшие на данный процесс. Важным элементом анализа стало изучение особенностей формирования новой музейной сети, а также выявление функционального назначения и места музеев в ее структуре.

Исследование призвано внести определенный вклад в научное осмысление истории развития музейного дела в северной столице, а также в понимание процессов, происходящих в централизованной системе управления музеями на фоне интенсивных социальнополитических изменений, связанных с укреплением государственной власти на основе моноидеологии.

К началу XX в. в Российской империи музей не просто превращается в социокультурное пространство, но и становится неотъемлемой частью повседневной жизни общества. В это время появляются новые виды и типы музеев, спектр их деятельности расширяется [21, с. 66]. В музейных учреждениях проходят научные конференции, организуются курсы различной тематики, проводятся съезды и собрания, устраиваются выставки, осуществляется научно-издательская, просветительская работа и др.

Таким образом, музейное пространство формируется, расширяется и превращается в центр притяжения научной, творческой и созидательной мысли. Исследователи делают вывод, что именно в конце XIX — начале ХХ вв. музейная сеть Санкт-Петербурга окончательно сформировалась [21, с. 66]. Стоит также отметить, что в это время было открыто больше музеев, чем во все другие периоды российской истории.

Октябрьская революция 1917 года обозначила изменение характера отношений между музейными учреждениями и новой государственной властью. Советский период развития музейного дела был неоднозначным: происходящие в стране события и процессы задавали новые цели, музейная сеть продолжала свое функционирование, подвергаясь процессам кардинальной трансформации [11, с. 19]. Между тем с открытием новых музеев была сохранена историческая преемственность со старыми музейными учреждениями [21, с. 66]. Так, в 1918 г. на основе Музея старого Петербурга был учрежден Музей города, а в 1919 г. экспонаты Первой русской театральной выставки (Панаевский театр, 1908), которая показала необходимость создания театрального музея, дали начало Музею государственных театров [21, с. 66].

На рубеже 1910–1920-х гг. происходила смена социально-политических парадигм, что обусловило активный поиск новой музейной формы. Социально-экономические кризисы, вызванные Первой мировой и Гражданской войнами, революционными событиями, в непростое для нашей страны время отразились на процессах музейного строительства. В условиях новой социальной действительности музеям Петрограда необходимо было вносить свой вклад в «приобщение населения к культурным ценностям в рамках развивающейся культурной революции» [Цит. по: 11, с. 38], то есть в фактическое перевоспитание населения в судьбоносный период смены эпох.

Музейная сеть Петрограда–Ленинграда в годы советской власти имела ряд особенностей, обусловленных историческими событиями. К ним относились: объявление всех музеев и дворцов национализированными с последующим подчинением национальной музейной сети государственным управленческим структурам, создание законодательства по регулированию и функционированию музейной деятельности, возникновение Государственного музейного фонда и многие другие реформы, по-разному повлиявшие на развитие музейного дела.

Одной из отличительных черт исследуемого периода является систематическое проведение мероприятий, призванных консолидировать музейное сообщество для решения общегосударственных задач и проблем развития музейной сферы. Так, в феврале 1919 г. в Петрограде прошла Первая Всероссийская музейная конференция [21, с. 66], в 1923 г.— совещание сотрудников 65 музеев Петрограда и губернии и представителей Московского отдела музеев, и в 1924 г.— Первая конференция музейных работников Центральной промышленной области [2, с. 55–56]. На этих съездах, собраниях и конференциях обсуждались вопросы, касающиеся роли музеев в культуре и обществе, подготовки музейных кадров, функционирования реставрационных служб и пр.

Таким образом, для 1920-х гг. характерен активный процесс централизации музейного дела, завершение которого в основном пришлось на конец десятилетия. Была сформирована новая единая музейная сеть всей страны, в которую входили и музеи Ленинграда. При этом за период с 1917 г. по начало 1930-е гг. количество открытых музеев так и не превысило количество музейных учреждений, созданных во время правления Николая II. Наоборот, прослеживается тенденция закрытия или слияние старых музеев в связи с идеологическими преобразованиями [22, с. 94].

Не стоит также забывать о том, что музеи выполняли не только научнодокументационную, но и образовательновоспитательную функцию. Государство активно проводило разного рода эксперименты, искало нестандартные подходы [44, с. 2], организовывало выставки и массовые экскурсии с целью перевоспитания и формирования нового трудового народа. Так, с целью культурнореволюционного просвещения и «распространения правильных понятий революции и пропаганды революционных идей» [Цит. по: 56, с. 77] в Петрограде-Ленинграде были открыты: Музей революции (1919), Музей Красной армии (1920), МузейВ.И. Ленина (1925) и некоторые другие [21, с. 66]. Повсеместно при музеях открывались историко-бытовые отделы и даже целые музеи помещичьего быта для наглядной демонстрации «неправильного» образа жизни старых социальных групп [2, с. 55].

В 1930-е гг. музейная сеть города Ленинграда представляла собой строго унифицированную и регламентируемую партийными органами систему. В этот период можно отметить сокращение или полное закрытие историкобытовых музеев, историко-художественных музеев ансамблевого характера [39, с. 145] и многих других музейных учреждений, до этого функционировавших в городе. Происходят системные изменения, реализуются противоречивые эксперименты, которые нельзя охарактеризовать однозначно, осуществляются многочисленные репрессии музейных работников и руководителей музеев. В этот период накапливается как положительный, так и отрицательный опыт развития музей- ной сети, при этом подобная двойственность обусловливается рядом объективных (политическая ситуация в стране: последствия гражданской войны, голод, разруха, дезорганизация системы управления) и субъективных (командно-административная система, эксперименты советского руководства и идеологическое строительство, основанное на новой шкале ценностей) факторов.

К 1 января 1941 г. музейная сеть РСФСР состояла из 626 музеев: 80 — в Москве, 60 — в Ленинграде, 486 — на местах [39, с. 146]. Данная статистика свидетельствует, что ленинградский сегмент был одним из крупнейших ее элементов и занимал второе место в стране. По другим источникам, относящимся к тому же времени, музейная сеть города на Неве была представлена следующими типами и количеством музеев: историко-революционные музеи (11), историко-бытовые (5) [12, с. 264– 266], музеи Академии наук (5), музеи вузов (2), музеи научно-исследовательских институтов (3), промышленные/заводские (3), художественные (3), исторические (2), антирелигиозные (2), естественнонаучные/исторические (6), сельскохозяйственные (2), медицинские (3), театральные (2), литературные (2), педагогические (1), технические (4), торговые (1), военные (2), краеведческие (1), мемориальные (2), дворцы-музеи (1), пригородные (3) [12, с. 244].

В связи с переходом от одной формации к другой в новых сложных исторических условиях, сменой одной социально-политической и социокультурной парадигмы на другую (полностью противоположную) ощутимо проявляется противоречивость тенденций развития отрасли, активно осуществляется поиск новых форм музейной работы. С учетом упомянутых факторов, влиявших в том числе на структурно-организационные процессы, нельзя считать типологию количества музеев точно определенной. Так, к примеру, Музей Первого кадетского корпуса вмещал в себя абсолютно разные по тематическому профилю экспозиционные фрагменты: рельефный план Бородинского поля (изготовленный кадетами в 1814 г.), старинная обстановка покоев первого хозяина дворца светлейшего князя А. Д. Меншикова, работы, выполненные собственноручно Петром Великим, коллекция римских монет, медалей и пр. [12, с. 43]. Такой музей можно отнести сразу к нескольким типам: историческому, военному или же историко-бытовому. Подобного рода собрания разных тематических профилей в одном музее представляли собой Михайловский замок, Военно-морской музей, Музей Красной Армии и др. Поэтому у разных исследователей данные о профиле, типе, количестве музеев могут варьироваться, так как это зависит от избранных принципов и критериев составления классификации.

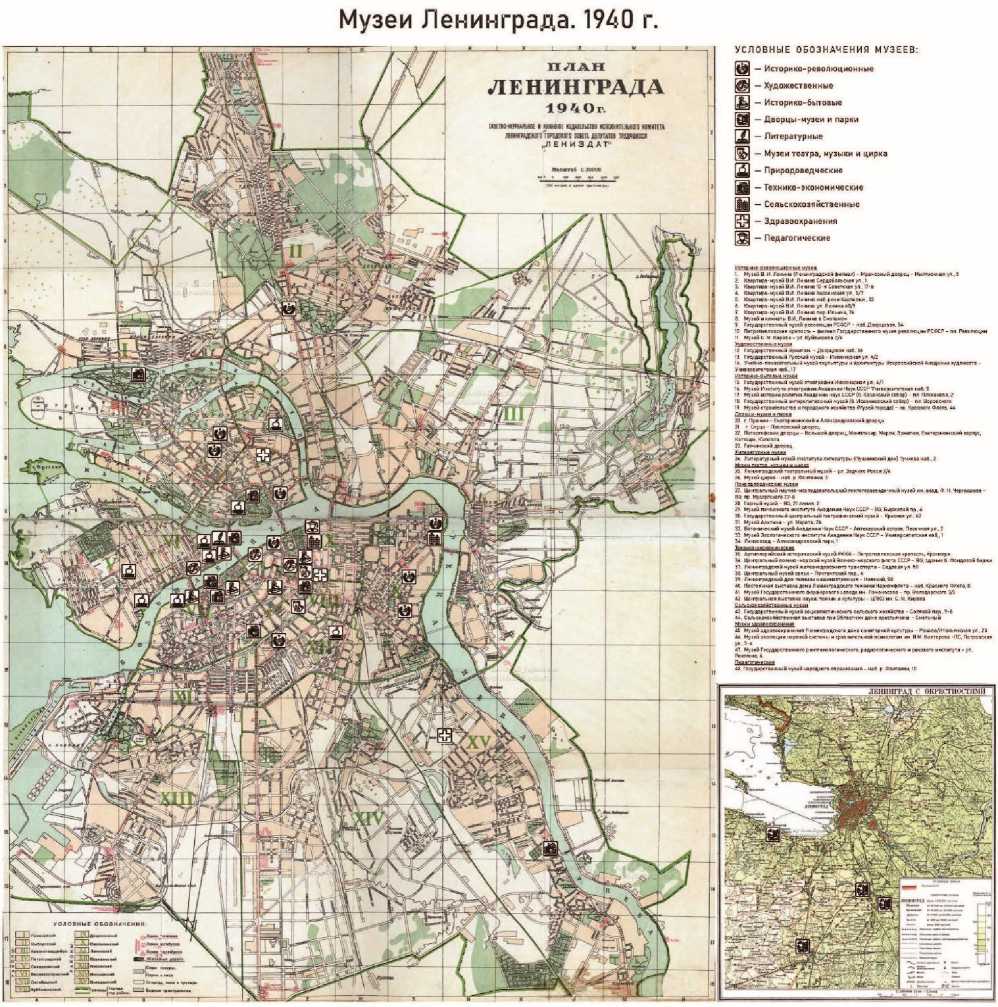

Музейная сеть города Ленинграда 1930-х гг. для наглядности и простоты восприятия была представлена по принципу профильной классификации с опорой на специализированную литературу и карту «Музеи Ленинграда. 1940 г.» (см. Дополнительные материалы, рис. 1) [12, с. 267].

Профильная классификация представлена в таблицах (см. Дополнительные материалы, табл. 1-11), отражающих следующие основные моменты: годы существования музея, функциональное назначение и место в структуре управления, профиль и тип музея, адрес, название в предвоенное десятилетие. При создании таблиц более пристальное внимание уделялось процессам, происходившим в предвоенное десятилетие. Кадровая составляющая не входила в состав рассматриваемых характеристик, поскольку данная проблема, являясь достаточно многогранным и самостоятельным аспектом развития музейной отрасли северной столицы, должна очевидно служить темой отдельного научного исследования.

Обобщая сказанное, отметим, что в предвоенное десятилетие самой большой по количеству, качеству и вниманию со стороны советской власти при музейном строительстве стала совокупность из 11 музеев историко-революционного профиля (табл. 1). Главным образом они были представлены мемориальными квартирами В. И.Ленина и других вождей революции. На основе материала таблиц можно заключить, что следующую по численности позицию занимают природоведческие (естественнонаучные) (табл. 6) и технико-экономические музеи (табл. 7) — по 8 учреждений в каждой профильной группе.

На третьей позиции расположились музеи историко-бытового профиля (5 учреждений) (табл. 3). В то же время уникальными по своему содержанию и достаточно редкими являлись педагогический (табл. 10), литературный (табл. 4), художественные (табл. 2), общенаучный (табл. 11), театральный и музей цирка (табл. 5), здравоохранения (табл. 9) и некоторые другие музеи Ленинграда (табл. 8).

О количественной динамике развития музейной сети Ленинграда в рассматриваемый период может дать представление следующий ряд цифр: в 1917 г. Городская музейная сеть включала 57 музеев, 1922 г. — 119, 1925 г. — 64, 1928 г. — 69, 1932 г. — 38, 1934 г. — 56, 1940 г. — 47 музеев [12, с. 43]. При этом в управленческом смысле в разные годы музеи относились к различным ведомствам. Так, к примеру, большинство музеев входило в систему Наркомпроса [37], однако к 1920 г. они передаются в созданные специальные узкопрофильные органы: Главный комитет по делам музеев и охране памятников искусства, старины и природы (1920–1930) и Главный политико-просветительский комитет (1920– 1930). Выглядела иерархия управления в музейной сети следующим образом:

-

1. Народный комиссариат Просвещения РСФСР (1917–1946)

-

1.1. Академический центр при Наркомпросе РСФСР (1921–1925), в составе которого среди прочих структур было создано Главное управление научными, научнохудожественными и музейными учреждениями (Главнаука), действовавшее в период с 1918 по 1933 гг. под разными наименованиями и выполнявшее разные функции [17]. Составной частью, сектором при Главнауке стал Главный комитет по делам музеев и охране памятников искусства, старины и природы (Главмузей) (1920–1930) [38, с. 34].

-

1.2. Главный политикопросветительский комитет при Наркомпро-се РСФСР (Главполитпросвет) (1920–1930) (с 1930 г.— сектор массовой работы при Нар-компросе РСФСР).

-

В то же время имелись подведомственные и даже закрытые музеи, прикрепленные к научным учреждениям или профильным ве- домствам. Подробнее они были рассмотрены в вышеприведенной классификации.

Созданием Главмузея завершается процесс формирования органов музейного управления как в центре, так и в губерниях и областях (в частности, и в Ленинграде). Главмузей как ведущий музейный отдел Главнауки становится в 1920-е гг. единственным органом, курирующим все музеи, подведомственные Наркомпросу. Между тем ряд музеев находился в введении отраслевых наркоматов и других органов власти, а Народный комиссариат просвещения из-за нехватки ресурсов перестал играть ключевую роль в управлении музейной отраслью [37].

В то же время необходимо отметить, что в 1930-х гг. в связи с характерными для этого десятилетия политическими процессами происходит реорганизация системы управления, затронувшая как Наркомпрос, так и другие органы власти. Уже в 1930 г. была упразднена Главнаука и находившийся в ее структуре Главмузей [37], музеи определяют в состав научного сектора при Наркомпросе и только в 1933 г. в структуре комиссариата просвещения был воссоздан музейный отдел (с 1939 г.— музейно-краеведческий отдел при Наркомпросе РСФСР) [58, с. 553]. В 1936 г. был организован Всесоюзный комитет по делам искусств, в его ведение перешли художественные, музыкальные и театральные музеи [37]. Значительная часть музеев находилась под руководством Академии наук СССР, музеи, посвященные жизни и деятельности В. И. Ленина, непосредственно подчинялись ЦК ВКП(б).

В период 1930-1940-х гг. происходит несколько серьезных изменений, самыми важными из которых следует считать распад централизованного аппарата управления музеями, созданного в 1920-е гг. (музеи оказались в ведении различных наркоматов, ведомств и др.), игнорирование музейной специфики, кадровые репрессии [37], отток руководящих кадров из музеев в различные ведомства [58, с. 552].

В данной статье впервые показана эволюция музейной сети Петрограда-Ленингра-да в структуре управления в период с 1917– 1940 гг. Для системного восприятия состояния и динамики развития городской музейной сети в рассматриваемый период впервые созданы таблицы, в развернутом виде отражающие профильную классификацию музейных учреждений.

Проанализировав особенности формирования новой музейной сети Петрограда–Ле-нинграда в довоенный период, можно сделать следующие выводы.

-

1. Музейная сеть города в 1920-е гг. в основном была представлена музеями быта, которые использовались для демонстрации помещичьего и царского образа жизни с целью его противопоставления интересам и чаяниям народа и как фактор подтверждения и обоснования необходимости революционных перемен. Музеи формируют представления народа о «правильном образе жизни» и необходимости построения социалистического государства.

-

2. В 1930-е гг. музейная сеть в связи с прекращением огульного отрицания прошлого начинает формироваться в историкореволюционном направлении, создавая образ Ленинграда как «колыбели революции». При этом в 1930-х гг. самыми яркими проектами,

-

3. Музейная сеть в 1930-е гг. окончательно трансформируется, музеи превращаются в центры идеологической борьбы, главной целью которых является воспитание нового типа личности, «нового человека», гражданина советского государства. Музейная сеть, концентрируя в себе разные виды и типы музеев, к 1940-м гг. окончательно берет на себя эту миссию, пропагандируя социалистический строй и его преимущества.

входящими в музейную сеть, стали Филиал Музея Революции Петропавловская крепость, Музей В. И. Ленина в Мраморном дворце и Музей С. М. Кирова в бывшем особняке балерины М. Кшесинской.

Результаты исследования могут положить начало более масштабному анализу особенностей становления музейной сети Петрограда–Ленинграда в постреволюционный период. В дальнейшем также возможно детальное изучение процессов изменения функционального назначения музеев, а также исследование кадровых аспектов проблемы и вклада отдельных личностей в развитие музейной отрасли города.

Дополнительные материалы

Supplementary Materials

Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Историко-революционные музеи

Museuтs of Leningrad in the 1930s. Historical and revolutionary тuseuтs

Таблица 1

Table 1

|

№ |

Сеть музеев: название и адрес |

Период деятельности |

Функциональное назначение |

Место в структуре музейной сети |

|

1. |

Музей В. И. Ленина (Ленинградский филиал) – Мраморный дворец – ул. Халтурина, 5. |

1936–1992 |

Идеологический музей, посвященный создателю советского государства В. И. Ленину [61, с. 643]. |

Напрямую починялся Центральному музею В. И. Ленина в Москве, а тот, в свою очередь, находился в ведении ЦК ВКП(б). |

|

2. |

Квартира-музей В. И. Ленина – ул. Сердобольская, 1. |

1938–1992 |

Мемориальные квартиры и кабинеты, связанные с жизнью и деятельностью В. И. Ленина, выполняли идеологическую и просветительскую функцию. Сеть мемориальных музеев В. И. Ленина была самой разветвленной и активной в деле строительства социалистического государства. |

Сеть мемориальных музеев, являвшихся филиалами Государственного музея революции РСФСР (Ленинград), с 1937 г. была передана Центральному музею В. И. Ленина (Москва) [29]. |

|

3. |

Квартира-музей В. И. Ленина – ул. Советская, 17-а. |

1938 – по н. в. |

||

|

4. |

Квартира-музей В. И. Ленина – ул. Херсонская, 5/7. |

1938–1991 |

||

|

5. |

Квартира-музей В. И. Ленина – наб. реки Карповки, 32. |

1938–1991 |

||

|

6. |

Квартира-музей В. И. Ленина – ул. Ленина, 48/9. |

1927–1992 |

||

|

7. |

Квартира-музей В. И. Ленина – пер. Ильича, 74. |

1938 – по н. в. |

||

|

8. |

Музей и комнаты В. И. Ленина в Смольном – пр. Смольный, 1. |

1927 – по н. в. |

||

|

9. |

Государственный музей революции РСФСР – наб. Дворцовая, 34. |

1920–1947 статус измен. |

Главные функции – идеологическая и научноисследовательская, цели описывались так: «живой организм, лаборатория революционной мысли» [3, с. 8], «первый в мире музей по марксизму » [Цит. по: 57, с. 49]. |

В ведении Наркомпроса [24]. |

|

10. |

Петропавловская крепость – филиал Государственного музея революции РСФСР – пл. Революции. |

1924 – статус изменен |

Идеологическая функция с целью увековечить события и деятелей русской революции на основе музеефикации комплекса исторических тюрем: «страшная тюрьма царского самодержавия» [63] . |

Филиал Государственного музея революции РСФСР [63] . |

|

11. |

Музей С. М. Кирова – ул. Куйбышева, 2/4. |

1936 – статус измен. |

Создавался с целью правильного идеологического просвещения граждан [30] . |

До 1943 г. находился в ведении Ленсовета, а затем Ленинградского Обкома КПСС [30] . |

Таблица 2

Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Художественные музеи

Table 2

Museuтs of Leningrad in the 1930s. Art тuseuтs

|

№ |

Сеть музеев: название и адрес |

Период деятельности |

Функциональное назначение |

Место в структуре музейной сети |

|

1. |

Государственный Эрмитаж – наб. Дворцовая, 36. |

1917 – по н. в. |

Идеологическая функция, научно-художественное просвещение [52, с. 264], а также охрана и пополнение предметами, представляющими для народа художественную и историческую ценность. |

В ведении Наркомпроса, с 1936 г. – Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК СССР (функционировал в 1935– 1953 гг., предшественник Министерства культуры СССР) [52, с. 264]. |

|

2. |

Государственный Русский музей – ул. Инженерная, 4/2. |

1898 – по н. в. |

||

|

3. |

Учебно-показательный музей скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств – наб. Университетская, 17. |

1757 – по н. в. |

На академию возлагалась «почетная роль в деле создания, укрепления и развития пролетарской культуры» (По данным С. М. Грачёва [15, с. 84–85], [Цит. по: 50]. |

Отдать в «ведение Наркомпроса Академию художеств» [54] . |

|

Музей делал ВАХ мощным культурным центром, дополняя работу образовательного учреждения по подготовке художественных кадров СССР [15, с. 103]. |

Таблица 3

Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Историко-бытовые музеи

Table 3

Museuтs of Leningrad in the 1930s. History and everyday life тuseuтs

|

№ |

Сеть музеев: название и адрес |

Период деятельности |

Функциональное назначение |

Место в структуре музейной сети |

|

1. |

Государственный музей этнографии – ул. Инженерная, 4/1. |

1934 – по н. в. |

С 1934 г. этнографический отдел при Русском музее стал отдельным Музеем этнографии [19]. По мнению идеологов коммунистической власти, «в советском контексте утверждение классового происхождения и использование этнографии в качестве идеологического орудия составляет весомый аргумент легитимации» [Цит. по: 7, с. 168]. |

В ведении Наркомпроса [26, с. 127]. |

|

2. |

Музей Института этнографии Академии наук СССР – наб. Университетская, 3. |

1933 – по н. в. |

Занимался «изучением нового быта, социалистического строительства, культуры и быта колхозников / рабочих, наконец, изучением современности» [27], то есть его функцией было изучение культуры и общественной жизни. |

В 1933 г. превратился в ведомственный музей Института антропологии и этнографии АН СССР. В связи с открытием в 1943 г. в Москве головного подразделения стал его отделением в Ленинграде [27]. |

|

3. |

Музей истории религии Академии наук СССР (б. Казанский собор) – пл. Плеханова, 2. |

1932–2000 |

Главные задачи – атеистическая пропаганда и атеистическое воспитание [22]; внедрение повсеместно государственного атеизма. Оба музея стали научноисследовательскими учреждениями, которые, помимо пропаганды, занимались изучением истории религиозных культов у разных этносов (преимущественно Музей истории религии АН) [11, с. 25] и « распространением основ научноматериалистического мировоззрения» с естественнонаучным обоснованием (преимущественно Государственный антирелигиозный музей) [18, с. 114]. |

Входил в систему музеев Академии наук [11, с. 25]. |

|

4. |

Государственный антирелигиозный музей (б. Исаакиевский собор) – пл. Воровского. |

1931–1991 |

Подчинялся Ленинградскому отделу народного образования Наркомпроса [18, с. 114]. |

|

5. |

Музей строительства и городского хозяйства (Музей города) – наб. Красного Флота, 44. |

1918 – по н. в. |

В 1920-е гг. Петроград– Ленинград переживал реформу перевода жилфонда из частной собственности в коллективную. Музей был призван содействовать обучению жилтовариществ сохранять домовое хозяйство [11, с. 21]. К 1931 г. концепция музея претерпела изменения – главной задачей стало показать «конкретно превращение Ленинграда в образцовый социалистический город», что и отразилось в названии, которое стал носить музей с 1932 г. – «Музей социалистической реконструкции города» [11, с. 22]. |

В августе 1920 г. перешел из ведения Наркомпроса в ведение Откомхоза – Отдела коммунального хозяйства [11, с. 21]. |

Таблица 4

Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Литературные музеи

Table 4

Museuтs of Leningrad in the 1930s. Literary тuseuтs

|

№ |

Сеть музеев: название и адрес |

Период деятельности |

Функциональное назначение |

Место в структуре музейной сети |

|

1. |

Литературный музей Института литературы (Пушкинский дом) – наб. Тучкова, 2. |

1905 – по н. в. |

Осуществлял «деятельность научно-популярного характера, в том числе организация постоянных и временных выставок» [1, с. 282] , имел целью создание «особого литературного пантеона, где бы собирались и хранились реликвии русских писателей XIX в.» [Цит. по: 1, с. 279], а также формирование системы и сети литературных музеев по всей стране (активное участие, консультации, помощь и др.) . |

В 1930 г. Пушкинский дом в результате «преобразований» стал институтом и при этом не функционировал как музей, входя в систему учреждений Академии наук и являясь ведомственным учреждением [34]. |

Таблица 5

Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Музеи музыки и цирка

Table 5

Museuтs of Leningrad in the 1930s. Music and circus тuseuтs

|

№ |

Сеть музеев: название и адрес |

Период деятельности |

Функциональное назначение |

Место в структуре музейной сети |

|

1. |

Ленинградский театральный музей – ул. Зодчего Росси, 2/6. |

1918 – по н. в. |

Не только просветительский центр Ленинграда, но и ядро культурной жизни. В его стенах проходили выставки, концерты, вечера, лекции, читки сценариев. Его активно развивали М. А. Чехов, В. Э. Мейерхольд, В. В. Маяковский, С. М. Волконский и др. [55]. |

В 1918–1929 гг. – в ведении Наркомпроса, а в 1930 г. – в ведении Академического театра драмы, в свою очередь, подчинявшегося Управлению по делам искусств (с 1933 г. закрылся и открылся вновь в 1940 г.) [31] . |

|

2. |

Музей цирка – наб. реки Фонтанки, 3. |

1928 – по н. в. |

Был создан для собирания и систематизации материала, изучения и анализа истории цирка [48]; для воспитания «по собранным материалам и изысканиям по ним, молодого советского поколения артистов цирка и эстрады» [49], то есть музей был научным и методическим центром. |

В 1928–1931 гг. в подчинении Центрального управления государственными цирками при театральном отделе Наркомпроса РСФСР. С 1931 г. входит в Государственное объединение музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий (вместо ЦУГЦ), в его цирковое управление в системе Главискусств при Наркомпросе РСФСР. С 1936 г. переходит в Главное управление цирками (вместо ГОМЭЦ) Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР [9] . |

Таблица 6

Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Природоведческие музеи

Table 6

Museuтs of Leningrad in the 1930s. Natural history тuseuтs

|

№ |

Сеть музеев: название и адрес |

Период деятельности |

Функциональное назначение |

Место в структуре музейной сети |

|

1. |

Центральный научноисследовательский геологоразведочный музей им. академика Ф. Н. Чернышева – Васильевский остров, пр. Мусоргского, 72б. |

1882 – по н. в. |

С 1935 г. – научноисследовательский и просветительский музей [32]. По мнению директора, академика П. И. Степанова, в задачи музея входило: «Во-первых, знакомить специалиста геолога и разведчика недр со всем тем, что сделано в изучении геологического строения территории страны и горных богатств; во-вторых, помогать созданию новых кадров геологов разведчиков; в-третьих, широко популяризировать геологоразведочные знания среди трудящихся масс, вовлекая их в исследовательскую работу» [32]. |

В ведении Главного геологического управления при ВСНХ СССР [66]. |

|

2. |

Горный музей – 21 линия Васильевского острова, 2. |

1773 – по н. в. |

В первую очередь служил учебным целям Горного института, активно занимался научно-исследовательской работой, пополнением коллекций, проводил экспедиции и др. [8, с. 38]. |

В ведомстве Наркомпроса (в период с 1922–1926 гг. подчинялся, отдельно от Горного института, Петроградскому отделению Главмузея Наркомпроса) [8, с. 34]. |

|

3. |

Музей почвенного института АН СССР – Васильевский остров, пр. Биржевой, 6. |

1904 – по н. в. |

Поддержка целей института (выход с/х из кризиса) [25, с. 8] и форпост для популяризации научных знаний. |

В ведении Академии наук СССР при Наркомпросе [25, с. 7]. |

|

4. |

Государственный центральный географический музей – ул. Красная, 60. |

1919–1941 |

Активно организовывал выставки, которые смогли увидеть десятки тысяч человек, даже был объявлен «ударным». Через музей прошли все школьники Ленинграда и масса экскурсантов [53]. |

В ведении НКП, а с 1938 г. с целью реорганизации передан в прямое подчинение ученому совету ЛГУ [20]. |

|

5. |

Музей Арктики – ул. Марата, 24. |

1930 – по н. в. |

Научный центр по изучению и решению полярных проблем. Новая организация придала мощный импульс и развитию музея [64]. |

В ведении Главного управления Северного морского пути при СНК СССР (Главсевморпуть) [33]. |

|

6. |

Ботанический музей Академии наук СССР – Аптекарский остров, ул. Песочная, 2. |

1713 – по н. в. |

В 1930-е гг. активно решал научно-практические проблемы населения: продовольствия, промышленности и получения лекарств [28] . |

В ведении Академии наук СССР при Наркомпросе [17, с. 35] (до 1930 г. входил в систему Народного комиссариата земледелия РСФСР) [16, с. 36]. |

|

7. |

Музей Зоологического института АН СССР – наб. Университетская, 1. |

1832 – по н. в. |

Исследование зоологии СССР и сопредельных государств, проведение экспедиций и пополнение коллекций, популяризация зоологии среди широких слоев населения, создание лабораторий (энтомологической и технической). Библиотека составляла 30 000 томов [60, с. 21]. |

В ведении Академии наук СССР при Наркомпросе [60, с. 20]. |

|

8. |

Лензоосад – Александровский парк, 1. |

1865 – по н. в. |

С 1918 г. – научнопросветительское учреждение. В эти годы была собрана научная библиотека, проводилась исследовательская работа, отправлялись научные экспедиции. Для развития молодежи в 1929 г. был создан Кружок юных зоологов, который успешно подготовил большое количество биологов [42]. |

С 1923 г. в ведении Отдела коммунального хозяйства [42] . |

Таблица 7

Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Технико-экономические музеи

Table 7

Museuтs of Leningrad in the 1930s. Techno-econoтic тuseuтs

|

№ |

Сеть музеев: название и адрес |

Период деятельности |

Функциональное назначение |

Место в структуре музейной сети |

|

1. |

Артиллерийский исторический музей РККА – Петропавловская крепость, Кронверк. |

1703 – по н. в. |

«Ныне Артмузей ставит себе задачей отразить в музейных памятниках не столько общий исторический ход вооружения, как, главным образом, ход развития артиллерийской техники, в продуктах производства коей часто отражаются ценные идеи русского рабочего и техника, предугадывающего нередко за много лет достижения в этой |

С 1918 по 1922 гг. в ведении Главного артиллерийского управления, с 1922 г. состоял при Артиллерийском комитете ГАУ. Политическое управление музеем осуществляло Политуправление ЛВО [12]. В то же время подчинялся |

|

области Запада» [4, с. 8] [Цит. по: 6, с. 29]. |

Петроградской секции военно-исторических музеев при Главмузее НКП (ситуация двойного подчинения сохранялась только до 1931 г.) [6, с. 28]. |

|||

|

2. |

Центральный военноморской музей Военно-морского флота СССР – Васильевский остров, здание б. Фондовой биржи – пл. Биржевая, 4. |

1939 – по н. в. (в другом здании с 2013 г.) |

ВНМ энергично пропагандировал историкореволюционный отдел, популяризировал историю Красного флота, начиная с Октябрьской революции, и в то же время подробно останавливался на Петровской деятельности [12, с. 79]. |

С 1920-х гг. стал подчиняться Главному политическому управлению Морских сил РККА [43]. |

|

3. |

Ленинградский музей железнодорожного транспорта – ул. 3 июля / Садовая, 50. |

1813 – по н. в. |

Служил не только учебным целям института, но и пополнял фонды, ремонтировал модели и создавал новые экспозиции. Активно вел культурнопросветительскую работу: были созданы павильоны-филиалы в двух крупных парках города, проводились передвижные выставки и другие мероприятия [36]. |

С 1933 г. подчинение непосредственно Наркомпуть СССР, но уже в 1938 г. музей опять перешел в ведение Ленинститута инженеров железнодорожного транспорта [36]. |

|

4. |

Центральный музей связи – пер. Почтамтский, 4. |

1872 – по н. в. |

Научно-технический музей, отражающий историю почты и знаков почтовой оплаты. Музей также стал центром популяризации научно-технических знаний о видах электросвязи. Хорошим подспорьем для пропаганды этих знаний был архивный фонд А. С. Попова и раритетные экспонаты всех видов электросвязи [45]. |

С 1918 г. находился в ведение почтотелеграфного ведомства Советской России (1923– 1932 гг. – Наркомпочтель РСФСР). Политические веяния в 1933 г. сделают музей структурным подразделением Московского «Центрального Дома Техники Связи» [5]. |

|

5. |

Ленинградский дом техники машиностроения – пр. 25 Октября / Невский, 58. |

1924–1991 |

«Дом научно-технической пропаганды» – центр по изучению и распространению передового технического опыта [23]. |

КурировалНаркомтяжпром СССР [10, с. 24]. |

|

6. |

Постоянная выставка дома Лен. техники Наркомфлота – наб. Красного Флота, 8. |

1924–1947 |

||

|

7. |

Музей Государственного фарфорового завода им. Ломоносова – пр. Володарского, 3/5. |

1744 – по н. в. |

Главная задача –производить «агитационный фарфор в высоком смысле этого слова – революционный по содержанию, совершенный по форме, безупречный по техническому исполнению» [51]. |

С 1918 г. национализированное предприятие находится в ведение Наркомпроса [51]. |

|

8. |

Центральная выставка науки, техники и культуры – ЦПКО им. С. М. Кирова. |

1934–1935 |

После революции с 1918 по 1929 гг. в парке во дворце был открыт музей истории и быта, после его закрытия весь Елагин остров стал парком культуры и отдыха [67]. В 1930-е гг. там проходила «Центральная выставка |

С 1932 по 1938 гг. курировало Управление Ленинградскими и пригородными дворцами-музеями и парками Ленсовета. А с 1938 г. функции передают созданному в том же |

|

науки, техники и культуры» [59, с. 27], то есть парк стал центром культурно-массовых событий, направленных на популяризацию науки, техники и культуры [35]. |

году Управлению культурнопросветительными предприятиями Ленсовета [62]. |

Таблица 8

Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Сельскохозяйственные музеи

Table 8

Museuтs of Leningrad in the 1930s. Agricultural тuseuтs

|

№ |

Сеть музеев: название и адрес |

Период деятельности |

Функциональное назначение |

Место в структуре музейной сети |

|

1. |

Государственный музей социалистического сельского хозяйства – пер. Соляной, 9б. |

1859–1942 |

Музей с/х профиля лучше всего мог пропагандировать социалистическую культуру. Он активно использовал современные музейные технологии, в залах на холостом ходу показывались с/х техника – комбайны, сеялки и др. Подобного не было даже в московских музеях [11, с. 24–25]. |

В ведении Наркомпроса РСФСР [65]. |

|

2. |

Сельскохозяйственная выставка при Областном Доме крестьянина – пр. Смольный, 1. |

1940 |

Таблица 9

Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Музеи здравоохранения

Table 9

Museuтs of Leningrad in the 1930s. Healthcare тuseuтs

|

№ |

Сеть музеев: название и адрес |

Период деятельности |

Функциональное назначение |

Место в структуре музейной сети |

|

1. |

Музей здравоохранения Ленинградского дома санитарной культуры – ул. Ракова / Итальянская, 25. |

1919 – по н. в. |

Пропаганда ЗОЖ, сохранение генофонда нации, актуализация вопросов общественного здоровья, профилактика наиболее распространенных заболеваний. Отвечая вызовам времени, проводил санитарно-просветительскую работу и благодаря ей успешно выполнил противоэпидемические и санитарно-оздоровительные действия [40, с. 58–59]. |

Входил в систему Комиссариата здравоохранения РСФСР [47]. |

|

2. |

Музей эволюции нервной системы и сравнительной психологии им. В. М. Бехтерева – Петроградская сторона, ул. Петровская, 3а. |

1918 – по н. в. |

Музей при Психоневрологическом институте, созданный В. М. Бехтеревым, помогал институту в изучении детской психологии, дефектологии и проявлений беспризорности [12, с. 167], вопросов трудоемкости работ лиц, занятых на промышленных предприятиях и деятелей интеллигентных профессий [12, с. 168]. Также занимался образовательной и научно-просветительской деятельностью [12, с. 167]. |

В 1929 г. В. М. Бехтерева на посту директора института заменил В. П. Осипов, который сумел переподчинить институт комиссариату здравоохранения [12, с. 172] (до 1929 г. – в ведении НКП). |

|

3. |

Музей Государственного рентгенологического, радиологического и ракового института – ул. Рентгена, 6. |

1921–1995 |

Радиевый институт имел главную задачу в 1920-е гг. – поиск месторождений и создание радиевой промышленности в СССР, а в 1930–1940-е гг. способствовал быстрому становлению атомной отрасли в СССР. Музей был закрытым, помогал институту и обслуживал только его персонал [13]. |

В ведении Наркомпроса [13]. |

Таблица 10

Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Педагогические музеи

Table 10

Museuтs of Leningrad in the 1930s. Educational тuseuтs

|

№ |

Сеть музеев: название и адрес |

Период деятельности |

Функциональное назначение |

Место в структуре музейной сети |

|

1. |

Государственный музей народного образования – наб. реки Фонтанки, 10. |

1918 – по н. в. |

Активный участник строительства народного образования. Педагогические музеи являлись хорошим подспорьем и выполняли немалую работу в деле всеобщего образования как детей, так и взрослых [11, с. 24]. Занимался также атеистической пропагандой на основе учения Ч. Дарвина [41, с. 20]. |

В ведении Наркомпроса [11, с. 24]. |

Таблица 11

Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Общенаучные музеи

Table 11

Museuтs of Leningrad in the 1930s. General scientific тuseuтs

|

№ |

Сеть музеев: название и адрес |

Период деятельности |

Функциональное назначение |

Место в структуре музейной сети |

|

1. |

Дом занимательной науки –Шереметьевский дворец – наб. реки Фонтанки, 34. |

1926–1931; 1935 – по н. в. |

В 1935 г. на месте музея быта был открыт Дом занимательной науки. Главной его целью была пропаганда науки в игровой форме, как для взрослых, так и для детей. Работало более 100 кружков, сотрудники активно «экспортировали» науку в школу, на заводы, в воинские части. Проводились диспуты, олимпиады, конкурсы [46, с. 173]. |

В подчинении управления культурнопросветительскими предприятиями Ленсовета [12, с. 67] (в 1932–1938 гг. – одна из организаций, руководившая учреждениями культуры наравне с Управлением по делам искусств. Они подчинялись союзному Комитету по делам искусств при СМ РСФСР и Ленгорисполкому) [14, с. 91]. |

Рис.1.

Карта «Музеи Ленинграда, 1940 г.» [12, с. 267]

Map “Museuтs of Leningrad, 1940” [12, p. 267]

Fig.1.

Список литературы Особенности формирования музейной сети Петрограда-Ленинграда (1917-1940)

- Агамалян Л. Г. Энциклопедия «Литературные музеи России» и Литературный музей Пушкинского Дома // Вопросы музеологии. 2021. Т. 12, Вып. 2. С. 279–286. DOI: 10.21638/spbu27.2021.210.

- Ананьев В. Г., Майоров А. В. Историко-бытовые музеи как культурная форма (по архивным материалам) // Вопросы музеологии. 2010. № 1 (1). С. 55–56.

- Артемов Е. Г. Опыт прошлого, взгляд в будущее. Основные исторические этапы деятельности Музея // ГМПИР: 90 лет в пространстве истории и политики. 1919–2009: материалы науч. конф., посвящ. юбилею Гос. музея политической истории России (Санкт-Петербург, 5–7 октября 2009 г.). СПб.: Норма, 2010. С. 5–27.

- Артиллерийский исторический музей. Краткий указатель коллекции / сост. А. В. Давыдов, А. И. Генделевич, Ю. В. Воронец. Л.: Артиллерийский исторический музей, 1927.

- Бакаютова Л. Н. История модернизации Центрального музея связи. Ч. I: Музей-хранитель истории // Реликвия. 2006. 1 (12). С. 22–28.

- Барков А. В. Развитие военных музеев в СССР в межвоенный период (1920–1930-е годы) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 6 (92). С. 25–35. DOI: 10.24411/1997-0803-2019-10603.

- Бертран Ф. Наука без объекта? Советская этнография 1920–30-х гг. и вопросы этнической категоризации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. VI, № 2. С. 90–104.

- Боровкова Н. В. Горный музей в первые годы Советской власти (1917–1930-е гг.) // Музей. Памятник. Наследие. 2019. № 1 (5). С. 31–41.

- В преддверии юбилея цирка [Электронный ресурс] // Яндекс.Дзен. URL: https://dzen.ru/a/Ywdvn1e4nSDrXK4j (дата обращения: 10.09.2023).

- Военные исторические музеи. Центральный государственный архив Советской армии [Электронный ресурс] // Путеводители по российским архивам. URL: https://guides.rusarchives.ru/node/17305 (дата обращения: 11.09.2023).

- Воронко А. Н. Музеи в формировании культурного пространства Ленинграда в 1920–1930-е гг. // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2021. № 4 (49). С. 19–26.

- Воронко А. Н. Музей в формировании культурного пространства Петрограда–Ленинграда: 1917–1940 гг.: дис. … канд. ист. наук. СПб., 2022.

- Ганжур О. Экскурсия в музей Радиевого института [Электронный ресурс] // Страна Росатом. URL: https://strana-rosatom.ru/2019/07/24/ekskursiya-v-muzej-radievogo-institut/?ysclid=lmjlnu025q986652721 (дата обращения: 12.09.2023).

- Гаргянц М. Г. Система управления театральными и музыкальными учреждениями в Блокадном Ленинграде (июнь 1941 – январь 1942 года) // Исторический курьер. 2022. № 6 (26). С. 88–97.

- Грачёва С. М. Всероссийская академия художеств (ВАХ): страницы истории (1932–1947) // Искусство Евразии. 2022. № 4 (27). С. 82–105. DOI: 10.46748/ARTEURAS.2022.04.006.

- Гельтман Д. В. Непростое объединение Ботанического сада и Ботанического музея в Ботанический институт // Историко-биологические исследования. 2014. Т. 6, № 3. С. 35–60.

- Главнаука [Электронный ресурс] // URL: https://web.archive.org/web/20160304185617/http://museum.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=13040&ob_no=13333 (дата обращения: 13.08.2023).

- Голованова А. В. Музеефикация Исаакиевского собора в 1928–1931 гг. // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2018. № 2 (35). С. 113–118.

- Государственный музей этнографии. 1934–1947 гг. [Электронный ресурс] // Российский этнографический музей. URL: https://ethnomuseum.ru/about/museum_history/timeline/1934-1947/ (дата обращения: 02.07.2023).

- Дворец Бобринского [Электронный ресурс] // Архитектурный сайт Санкт-Петербурга. URL: https://www.citywalls.ru/house10234.html (дата обращения: 10.09.2023).

- Девейкис М. В. Периодизация истории музейного дела (на примере петербургских музеев) // Genesis: исторические исследования. 2020. № 8. С. 66–75. DOI: 10.25136/2409-868X.2020.8.33602.

- Декрет Совета Народных Комиссаров от 2 февраля (20 января) 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» [Электронный ресурс] // Конституция РФ. URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/ (дата обращения: 03.09.2023).

- Дом научно-технической пропаганды Ленинградского областного общества «Знание» [Электронный ресурс] // Архитектурный сайт Санкт-Петербурга. URL: https://www.citywalls.ru/house1851.html (дата обращения: 12.09.2023).

- Еще немного, еще чуть-чуть… Ленинград, 09 апреля 1945 года [Электронный ресурс] // Фонтанка.ру. URL: https://www.fontanka.ru/longreads/69080017/ (дата обращения: 01.07.2023).

- Иванов А. Л., Апарин Б. Ф. Вехи истории (к 95-летию Почвенного института им. В. В. Докучаева) // Бюллетень Почвенного института им. В. В. Докучаева. 2022. № 112. С. 5–23. DOI: 10.19047/0136-1694-2022-112-5-23.

- Ивановская Н. И. Этнографический отдел Русского музея в реалиях общественно-политической жизни 1920–1930-х гг. // Историческая этнология. 2021. Т. 6, № 1. С. 120–131.

- История Кунсткамеры [Электронный ресурс] // Кунсткамера. URL: https://www.kunstkamera.ru/exposition/kunst_hist/ (дата обращения: 03.09.2023).

- История музея [Электронный ресурс] // Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской академии наук. URL: https://www.binran.ru/structure/museum/istoriya-muzeya/ (дата обращения: 10.09.2023).

- История музея [Электронный ресурс] // Государственный музей политической истории России. URL: https://web.archive.org/web/20140328033652/http://polithistory.ru/muzei/history (дата обращения: 01.07.2023).

- История музея [Электронный ресурс] // Музей С. М. Кирова. URL: https://kirovmuseum.ru/node/41 (дата обращения: 02.07.2023).

- История музея [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. URL: https://theatremuseum.ru/page/istoriya__muzeya (дата обращения: 10.09.2023).

- История музея [Электронный ресурс] // Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей им. академика Ф. Н. Чернышева. URL: https://www.museum-vsegei.ru/history (дата обращения: 10.09.2023).

- История организации отдела Ледового режима и прогнозов ААНИИ [Электронный ресурс] // Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. URL: https://www.aari.ru/assets/files/94/4oarzg-94-olrip-history.pdf (дата обращения: 10.09.2023).

- История Пушкинского дома [Электронный ресурс] // Институт Русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук. URL: https://pushkinskijdom.ru/istoriya-pushkinskogo-doma/ (дата обращения: 10.09.2023).

- История Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова [Электронный ресурс] // Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова. URL: https://elaginpark.org/central-park/history/ (дата обращения: 12.09.2023).

- История [Электронный ресурс] // Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации. URL: https://cmzt.ru/about-museum/history/ (дата обращения: 14.09.2023).

- Карапетян Л. А., Ратушняк В. Н., Ратушняк О. В. Государственная музейная политика РСФСР 1920-х – начала 1930-х гг. (на примере экспозиционно-просветительской работы краеведческих музеев Северного Кавказа) // Манускрипт. 2020. Т. 13, Вып. 12. С. 57–64.

- Крапивин М. Ю. Главмузей и изъятие церковных ценностей в Советской России (весна – лето 1922 года) // Вопросы музеологии. 2016. № 1 (13). С. 32–51.

- Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. // Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.): сб. науч. тр. М.: Науч.-исслед. ин-т культуры, 1991. С. 96–172.

- Кузыбаева М. П. Музей гигиены в культурной жизни российского общества // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2011. № 7. C. 57–60.

- Куферштейн Е. 3., Борисов К. М., Рубинчик О. Е. Улица Пестеля (Пантелеймоновская). Л.: Т-во «Свеча», 1991.

- Ленинградский зоопарк [Электронный ресурс] // Архитектурный сайт Санкт-Петербурга. URL: https://www.citywalls.ru/house6988.html (дата обращения: 11.09.2023).

- Лялин А. Я. 100 интервью о ВМФ к 10-летию Центрального военно-морского портала: интервью / беседовал А. Богданов [Электронный ресурс] // Mil.Press FLOT. URL: https://flot.com/blog/navy/745.php (дата обращения: 11.09.2023).

- Максименко Л. В. Культурно-просветительская деятельность музеев Петрограда–Ленинграда: автореф. … дис. канд. ист. наук. СПб., 1997.

- Марголис А. Д. Музей связи // Санкт-Петербург. Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Бизнес-пресса; М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. С. 563–565.

- Мишкевич Г. И. Доктор занимательных наук (Жизнь и творчество Якова Исидоровича Перельмана). М.: Знание, 1986.

- Музей Гигиены городского центра медицинской профилактики [Электронный ресурс] // Музеи России. URL: http://museum.ru/M233 (дата обращения 12.09.2023).

- Музей циркового искусства // Культура.рф: портал культурного наследия, традиций народов России. URL: https://www.culture.ru/institutes/8904/muzei-cirkovogo-iskusstva (дата обращения: 10.09.2023).

- Музей циркового искусства при Большом Санкт-Петербургском цирке [Электронный ресурс] // Музеи России. URL: http://museum.ru/m186 (дата обращения: 10.09.2023).

- Обращение парткома // За социалистический реализм. 1934. 7 нояб. С. 1.

- Октябрьская революция и довоенные годы. Агитационный фарфор и супрематизм. 1920–1940 [Электронный ресурс] // Завод «Императорский фарфор». URL: https://www.ipm.ru/o_zavode/istoriya_zavoda/1920-1940e-gody/ (дата обращения: 12.09.2023).

- Петров Г. Ф. Миг вечности: музеи Санкт-Петербурга в потоке времени. СПб.: Логос, 2005.

- Полян П. М. «Любимое детище» В. П. Семенова-Тян-Шанского // Природа. 1989. № 3. С. 83–90.

- Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 11 октября 1932 года «О создании Академии художеств» // КонсультантПлюс: информационно-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=24023#mLL34zTz3D3QGCSA (дата обращения: 02.07.2023).

- Путеводитель по театральному музею [Электронный ресурс] // Культура.рф: портал культурного наследия, традиций народов России. URL: https://www.culture.ru/s/theatremuseum/ (дата обращения: 10.09.2023).

- Салова Ю. Г. Провинциальные музеи революции в 1920-е гг.: проекты и практика // Вопросы музеологии. 2013. № 2 (8). С. 76–85.

- Саркисян Н. М. Государственный музей Революции в 1920-х гг.: идеологическое значение и материальные трудности // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2015. № 7 (90). С. 49–52.

- Семенов П. В. Развитие музейной сферы в Советский период (1917–1991) // Евразийское научное объединение. 2020. № 5–7 (63). С. 551–554.

- Синцов Н. Д. Кировские острова. Л.: Управление дворцами и парками Ленсовета, 1935.

- Соболев В. С. Зоологический музей Академии наук в первые годы Советской власти // Социология науки и технологий. 2020. Т. 11, № 1. С. 20–27. DOI: 10.24411/2079-0910-2020-11002.

- Трибунов Ю. В. Мраморный дворец и Служебный дом: очерки истории архитектуры зданий и судеб обитателей. СПб.: Нестор-История, 2018.

- Управление Ленинградскими и пригородными дворцами-музеями и парками Ленсовета (1932–1938) [Электронный ресурс] // Архивы Санкт-Петербурга. URL: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgali/guide/81/15443 (дата обращения: 12.09.2023).

- Хирст С. Музей революции: Петропавловская крепость и политика памяти в раннем СССР [Электронный ресурс] // Европейский институт в Санкт-Петербурге. URL: https://eusp.org/news/muzej-revolyutsii-petropavlovskaya-krepost-i-politika-pamyati-v-rannem-sssr (дата обращения: 02.07.2023).

- Хорхордина Н. Арктика и Антарктика на улице Марата [Электронный ресурс] // Консул. URL: http://www.magazineconsul.ru/archive/36/mezdunarodnyj-proekt/arktika-i-antarktika-na-ulicze-marata.-nadezhda-xorxordina.html (дата обращения: 10.09.2023).

- Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 1000. Оп. 7. Д. 282. Л. 7, 13.

- Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей им. академика Ф. Н. Чернышева // Культура.рф: портал культурного наследия, традиций народов России. URL: https://www.culture.Availru/

- institutes/3487/centralnyi-nauchno-issledovatelskii-geologorazvedochnyi-muzei-im-akademika-f-n-chernysheva (дата обращения: 10.09.2023).

- Шкуренок Н. Елагиноостровский дворец-музей принимает первых посетителей [Электронный ресурс] // The Art Newspaper Russia. 2021. № 91. 6 июня. URL: https://www.theartnewspaper.ru/posts/9188/ (дата обращения: 12.09.2023).