Особенности формирования ожирения и метаболического синдрома в условиях комбинированного воздействия низких доз металлов-дизрапторов и хлорорганических соединений из питьевых вод

Автор: Кряжев Д.А., Боев В.М., Карманова Д.С., Боева Т.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 1 (49), 2025 года.

Бесплатный доступ

Изучены особенности формирования ожирения в условиях комбинированного воздействия металлов-дизрапторов и хлорорганических соединений у населения и в экспериментальном исследовании при воздействии в дозах, не превышающих предельно допустимые (ПДК). Проведена кластеризация по показателям общей и первичной заболеваемости ожирением (E66) населения Оренбургской области в возрастных группах: 0-14, 15-17, 18 лет и старше, а также у населения в целом. На территории выделенных кластеров осуществлена гигиеническая оценка питьевой воды централизованной системы водоснабжения на содержание металлов-дизрапторов и хлорорганических соединений на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Выполнен ранговый корреляционный анализ Спирмена. Экспериментальное исследование проведено на крысах-самцах, в ходе которого опытную группу поили питьевой водой, содержащей в своем составе железо и 2,4-ДА в концентрациях, соответствующих 0,5 ПДК. По завершении эксперимента у животных определяли массу тела, массу эпидидимального жира, содержание следующих гормонов: инсулина, лептина, Т3, Т4. Кластеризация муниципальных образований выявила районы с высоким уровнем ожирения среди населения, в том числе районы с более высоким уровнем ожирения - в 2,2 раза среди детей в возрасте 0-14 лет, в 3 раза среди детей в возрасте 15-17 лет и в 1,8-1,9 раза среди взрослых, по отношению к данным районов сравнения и средними показателями по региону. Итогами модельного эксперимента установлено, что у животных опытной группы масса тела увеличилась на 20 %, а масса жировой ткани - на 8 %. Уровень инсулина увеличился на 23 %, лептина - в 1,2 раза, в то время как уровень Т3 и Т4 снизился на 27 и 44 % соответственно. Существуют различия в показателях и статистически значимые корреляции, указывающие на необходимость дальнейшего изучения причинно-следственных связей между ожирением и действием дизрапторов.

Метаболический синдром, малые дозы, дизраптор, 2, 4-д аммонийная соль 2, 4-дихлор-фено-ксиуксусной кислоты, микроэлементы, ожирение, питьевая вода, железо

Короткий адрес: https://sciup.org/142244656

IDR: 142244656 | УДК: 613.31:546.13]:616-008.9-053.2 | DOI: 10.21668/health.risk/2025.1.09

Текст научной статьи Особенности формирования ожирения и метаболического синдрома в условиях комбинированного воздействия низких доз металлов-дизрапторов и хлорорганических соединений из питьевых вод

Боев Виктор Михайлович – заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей гигиены (e-mail: ; тел.: 8 (353) 250-06-06 (доб. 320); ORCID: .

Карманова Дарья Сергеевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры химии (e-mail: ; тел.: 8 (353) 250-06-06 (доб. 318); ORCID: .

Боева Татьяна Валерьевна – аспирант кафедры общей гигиены (e-mail: ; тел.: 8 (353) 250-06-06 (доб. 320); ORCID: .

безопасности в области санитарно-эпидемиологического благополучия в совокупности с мерами по формированию здорового образа жизни.

Особенно актуальными в последнее время остаются вопросы в области формирования здорового образа жизни, что напрямую влияет на уровень здоровья и физического развития, особенно у детского населения страны. Реализация поставленных в 2018 г. национальным проектом целей по оптимизации условий среды обитания и улучшению показателей популяционного здоровья проходит планомерно и результативно. Тем не менее состояние физического развития населения, характеризующееся увеличением доли населения с избыточной массой тела (ИМТ) и ожирением, возводит названную проблему в ранг приоритетной [1, 2].

Так с середины 70-х гг. XX в. в мировой популяции, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, доля населения с ИМТ возросла в 3 раза. Существующее положение характерно и для Российской Федерации в целом: так, результатами исследования группы ученых установлено, что количество лиц, страдающих от ИМТ, составляет 20–55 %, при этом отмечается тренд на увеличение ИМТ у детского населения. Установлен рост в три раза детей, страдающих ожирением и ИМТ, в 2023 г., по сравнению с 2013 г. [3]. Отмечается ускорение темпов роста доли детского населения с увеличением ИМТ в сравнении с долей взрослых [3–5].

Негативный тренд, установленный в рамках наблюдения «Укрепление общественного здоровья», свойственен и для Оренбургской области. Так, по результатам мониторинга, проводимого Роспотребнадзором при реализации проекта «Демография», более 20 % населения в возрастной группе до 18 лет страдают ожирением и имеют избыточную массу тела [1].

Наряду с нарушениями углеводного и липидного обменов ожирение сопровождается нарушениями обмена химических элементов, одним из которых является железо [6, 7]. Так, вследствие воздействия железа на ткани организма происходит повреждение билипидного слоя мембран клеток свободными радикалами. Учитывая роль печени, поджелудочной железы и жировой ткани – основные мишени воздействия железа, в патогенезе развития ожирения и метаболического синдрома важным представляется реализация биологических эффектов железа на уровне организма [8–10].

Многолетние научные исследования показывают, что, помимо образа жизни и питания, эндокринные нарушения возникают вследствие воздействия веществ, имеющих дизрапторные свойства, в первую очередь, это хлорорганические соединения и металлы, при этом показано, что деструктивные свойства способны проявляться в концентрациях, соответствующих допустимым [11–15]. Источниками поступления хлорорганических соединений в питьевую воду являются процессы обеззараживания и антропогенного загрязнения открытых водоемов и подземных водоисточников, в то время как содержание металлов в питьевой воде, помимо техногенного загрязнения, напрямую связано с биогеохимическим составом почв и прилегающих пород [16, 17].

Увеличение численности страдающих эндокринными заболеваниями с развитием метаболического синдрома и ожирения создает необходимость проведения четко спланированных исследований по выявлению причинно-следственных связей с оценкой вклада факторов риска возникновения названных нарушений. Несмотря на результаты клинических исследований и данные экспериментов [18], указывающих на влияние железа и хлорорганических соединений на функционирование жировой ткани, понимание роли их комбинированного воздействия в дозах, соответствующих гигиеническим требованиям, в патогенезе ожирения и метаболического синдрома в настоящее время изучено недостаточно.

Цель исследования – провести гигиеническую оценку заболеваемости населения ожирением, ассоциированной с влиянием металлов и хлорорга-нических соединений в воде централизованной системы водоснабжения, а также в эксперименте на животных в концентрациях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.

Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач проведен анализ патологии класса болезней Е66 (ожирение) с использованием информации отчетности ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (41 административное образование; 2013–2021 гг.). Статистическим методом упорядочивания признаков (кластеризация) установлены административные образования области с высокой долей населения, имеющего ожирение. Для группировки административных образований были использованы следующие признаки: общая заболеваемость ожирением (категории: от 0 до 14 лет; от 15 до 17 лет; 18 лет и старше).

С целью гигиенической оценки питьевой воды на выделенных административных образованиях проведен санитарно-гигиенический анализ на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»1.

Для подтверждения результатов натурного исследования проведен экспериментальный анализ оценки метаболических нарушений у животных (56 крыс-самцов линии Vistar).

Соблюдались в работе требования «Европейской конвенции защиты позвоночных животных, используемых в экспериментальных и других научных целях» (Страсбург, Франция, 1986). На старте экспериментального исследования всех животных разделили на опытную и контрольную группы; масса каждого животного составляла 165 ± 5 г. Животные опытной группы употребляли питьевую воду, содержащую железо и 2,4-ДА в концентрации 0,5 ПДК. Время эксперимента составило 135 дней. После эвтаназии методом декапитации проводили исследование сывороток крови на трийодтиронин, тироксин, инсулин и лептин с использованием тест-систем Roche (Switzerland) в аппарате Cobas e 411.

Математическая обработка и анализ изученных показателей проведены в программе Microsoft Excel и Statistica V.10. Все изучаемые признаки проверены на соответствие критерию нормальности Шапиро – Уилка, поэтому представление обработанных данных имеет вид среднего ( М ) и стандартной ошибки среднего ( m ). Статистическая достоверность вычислялась по параметрическому t -критерию Стьюдента. Определение связей (сила и направление) между изученными признаками проведено путем корреляционного исследования по Спирмену (ранговый критерий Спирмена R ). P -критерий значимости установлен с использованием точного теста статистической значимости Фишера.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в Оренбургской области за исследуемый период ожирением чаще страдают подростки 15–17 лет (54,68 ± 1,048 случая на 1000 населения), реже – детское население в возрасте до 14 лет (24,49 ± 0,976 случая на 1000 населения). Показано, что за исследуемый период максимальные показатели заболеваемости ожирением у населения Оренбургской области приходились на 2020 г. с последующим понижением в 2021 г. с 52,9 ± 1,519 до 36,68 ± 1,406 случая на 1000 населения (рис. 1), что обусловлено ограниченным числом обследованных в период пандемии и эпидемических ограничений.

Установлено достоверное увеличение числа лиц, страдающих ожирением и имеющих высокий ИМТ, в Оренбургской области в 2–2,5 раза. Стоит отметить, что возрасте 15–17 лет рост наиболее высокий.

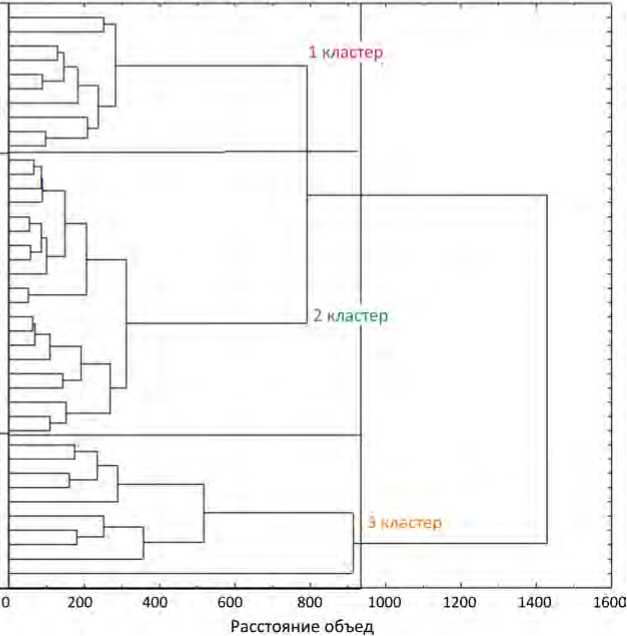

Методом статистической обработки путем кластеризации муниципальные образования области объединены в три кластера. При этом в первой группе территорий (наблюдения) (г. Новотроицк, г. Бузулук, г. Абдулино, г. Гай, г. Бугуруслан, г. Мед-ногорск, Октябрьский, Грачевский, Асекеевский, Северный районы), где отмечен самый высокий уровень патологии, первичный диагноз «ожирение» у детей 0–14 лет установлен на уровне 35,5 ± 0,15 случая на 1000 населения, что превышает в 2,1 раза аналогичный показатель у населения, проживающего на территориях, включенных статистическим методом во второй кластер (территории сравнения (16 ± 0,12 случая на 100 человек)), а также в 1,5 раза – уровень ожирения у населения в области в целом (24,4 ± 0,09 случая на 100 человек). У подростков 15–17 лет, проживающих на территориях наблюдения, ожирение и повышенный ИМТ составляют 97,8 ± 0,18 случая на 1000 населения, превышая в 3 раза соответствующий показатель (35,2 ± 0,14 случаев на 1000 населения) на территориях сравнения и в 1,9 раза – показатель в Оренбургской области (54,71 ± 0,11 случая на 1000 населения). В первом кластере (кластер наблюдения) заболеваемость ожирением среди взрослого населения (32,7 ± 0,19 случая на 100 населения) в 1,8 раза выше, чем во втором кластере (кластер сравнения (18,1 ± 0,14 случая на 100 населения)), и выше, чем в среднем по области, в 1,9 раза (34,5 ± 0,12 случая на 100 населения) (рис. 2). Таким образом, муниципальные образования Оренбургской области, входящие в первый кластер, определенные как территории наблюдения, характеризуются уровнем ожирения населения, превышающим среднеобластные значения в 1,5–2 раза во всех возрастных группах, что требует проведения дополнительных, более углубленных исследований по установлению причинноследственных связей возникновения ожирения у населения (рис. 3).

Рис. 1. Первичная заболеваемость ожирением населения Оренбургской области (случаев на 1000 населения)

Взрослые |^В '8Д

15-17 М^Ш 35,2

0-14 ■■ 16,0

Взрослые B^^HI^^B 32,7

15-17 ■■^^МВМ^^^^^^МВН 97,8

0-14 ЯШВ^НМ 35,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Рис. 2. Показатели первичной заболеваемости ожирением населения, проживающего на территории наблюдения и сравнения (случаев на 1000 населения)

г. Абдулино Октябрьский г. Бугуруслан г. Новотроицк г. Бузулук Грачевский Асекеевский г. Гай г. Медногорск Северный г. Оренбург Новосергиевский Домбаровский Пономаревский г. Сорочинск Илекский Ташлинский Тоцкий Кваркенский г. Соль-Илецк Бузулукский г. Орск Сакмарский Саракташский Александровский Красногвардейский Светлинский г. Ясный Оренбургский Переволоцкий г. Кувандык Шарлыкский

Беляевский Новоорский Тюльганский Адамовский Матвеевский Первомайский Бугурусланский Курманаевский

Дендрограмма для 40 набл. Метод Варда Евклидово расстояние

Рис. 3. Кластеры территорий Оренбургской области по уровню заболеваемости ожирением

В третий кластер включены территории, уровень заболеваемости ожирением в которых не имеет статистически значимых отличий по сравнению со среднеобластными значениями.

На следующем этапе представленной работы проведена оценка содержания металлов и хлорорга-нических соединений в питьевой воде на модельных территориях. По результатам проведенного анализа установлено отсутствие превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) изученных металлов, обладающих деструктивными свойствами по отношению к эндокринной системе. Тем не менее на территориях, входящих в первый кластер, где отмечается самый высокий уровень ожирения населения, содержание в питьевой воде железа (0,70 ± 0,11 ПДК), марганца (0,49 ± 0,11 ПДК), свинца (0,39 ± 0,05 ПДК), хрома (0,23 ± 0,03 ПДК), никеля (0,36 ± 0,04 ПДК) и кадмия (0,28 ± 0,07 ПДК) в 1,4–2,5 раза статистически значимо ( р ≤ 0,05) выше, чем на территориях наблюдения. Показано, что суммарный показатель загрязнения металлами-деструкторами воды централизованной системы водоснабжения на территориях наблюдения выше в 2 раза и определен на уровне 2,74 ± 0,97 (табл. 1).

Проведенный корреляционный анализ между уровнем заболеваемости ожирением всего населения и содержанием металлов-дизрапторов установил положительные связи между вышеназванными факторами, при этом статистически значимые связи (р ≤ 0,05) слабой силы установлены с содержанием железа, марганца, свинца, хрома, никеля, а также с суммарным коэффициентом загрязнения металлами-дизрапторами питьевой воды (см. табл. 1).

По результатам проведенного анализа установлено отсутствие превышений ПДК изученных хлорорганических соединений, обладающих деструктивными свойствами по отношению к эндокринной системе. Тем не менее на территориях, входящих в первый кластер, где отмечается самый высокий уровень ожирения населения, содержание в питьевой воде 2,4-Д (0,037 ± 0,006 ПДК), бензола (0,171 ± 0,066 ПДК), хлороформа (0,090 ± 0,012 ПДК), тетрахлорметана (0,216 ± 0,048 ПДК), 1,2-дихлорэтана (0,134 ± 0,032 ПДК), бромоформа (0,027 ± ± 0,001 ПДК), ДДТ (0,0004 ± 0,0002 ПДК) в 1,4–2,5 раза статистически значимо ( р ≤ 0,05) выше, чем на территориях сравнения. Суммарный коэффициент содержания хлорорганических соединений в питьевой воде не превышает гигиенические нормативы, тем не менее на территории наблюдения он в 1,5 раза выше и составляет 0,926 ± 0,042 (табл. 2).

Методом корреляции по Спирмену установлены положительные связи уровня распространенности ожирения у населения с содержанием хлорорга-нических соединений в питьевой воде, при этом статистически значимая связь установлена с 2,4-Д,

Таблица 1

Содержание металлов-дизрапторов в воде централизованной системы водоснабжения, M ± m , доли ПДК

|

Металл |

Территория наблюдения |

Территория сравнения |

Спирмена R (связь заболеваемости ожирением с содержанием металлов-дизрапторов) |

|

Хром |

0,229 ± 0,024* |

0,109 ± 0,028 |

0,12* |

|

Железо |

0,69 ± 0,109* |

0,386 ± 0,08 |

0,21* |

|

Медь |

0,039 ± 0,008 |

0,038 ± 0,007 |

0,05 |

|

Марганец |

0,485 ± 0,108* |

0,149 ± 0,029 |

0,18* |

|

Алюминий |

0,119 ± 0,068 |

0,109 ± 0,0289 |

0,01 |

|

Свинец |

0,39 ± 0,05* |

0,195 ± 0,049 |

0,22* |

|

Молибден |

0,018 ± 0,0008 |

0,0198 ± 0,007 |

0,05 |

|

Кадмий |

0,278 ± 0,068* |

0,198 ± 0,0567 |

0,09 |

|

Никель |

0,356 ± 0,038* |

0,218 ± 0,039 |

0,11* |

|

Селен |

0,007 ± 0,009 |

0,038 ± 0,008 |

0,03 |

|

Ртуть |

0,046 ± 0,017 |

0,068 ± 0,017 |

0,08 |

|

Цинк |

0,048 ± 0,028* |

0,029 ± 0,009 |

0,02 |

|

Суммарный показатель загрязнения ( Me ) |

2,736 ± 0,968* |

1,576 ± 0,808 |

0,28 |

Примечание: * – достоверность различия с территорией сравнения р ≤ 0,05.

Таблица 2

Содержание хлорорганических соединений в воде централизованной системы водоснабжения, M ± m , доли ПДК

|

Хлорорганическое соединение |

Территория наблюдения |

Территория сравнения |

Спирмена R (связь заболеваемости ожирением с содержанием хлорорганических соединений) |

|

2,4-Д |

0,037 ± 0,006* |

0,020 ± 0,005 |

0,19* |

|

Трихлорэтилен |

0,013 ± 0,003 |

0,011 ± 0,002 |

0,11 |

|

Тетрахлорметан |

0,216 ± 0,048* |

0,142 ± 0,026 |

0,05 |

|

Бромдихлорметан |

0,123 ± 0,005 |

0,108 ± 0,055 |

0,05 |

|

Хлороформ |

0,090 ± 0,012* |

0,062 ± 0,036 |

0,17* |

|

ДДТ |

0,0004 ± 0,0002* |

0,0002 ± 0,0001 |

0,08* |

|

Бензол |

0,171 ± 0,066* |

0,094 ± 0,037 |

0,17* |

|

Дибромхлорметан |

0,097 ± 0,008 |

0,073 ± 0,030 |

0,05 |

|

1,2-Дихлорэтан |

0,134 ± 0,032* |

0,109 ± 0,022 |

0,05 |

|

Бромоформ |

0,027 ± 0,001* |

0,011 ± 0,005 |

0,08 |

|

Тетрахлорэтилен |

0,018 ± 0,004 |

0,022 ± 0,007 |

0,09 |

|

Суммарный показатель загрязнения (ХОС) |

0,926 ± 0,042* |

0,652 ± 0,023 |

0,21* |

Примечание: * – достоверность различия с территорией сравнения р ≤ 0,05.

бензолом, хлороформом, ДДТ и суммарным показателем загрязнения хлорорганическими соединениями (ХОС) в воде централизованной системы водоснабжения (табл. 2).

В рамках проведенных экспериментальных работ осуществлено моделирование условий комбинированного воздействия железа и 2,4-дихлорфено-ксиуксусной кислоты в малых подпороговых дозах на развитие ожирения и метаболического синдрома. Полученные результаты послужили основой для экстраполяции на потенциальные последствия для населения. Этот исследовательский подход имеет особое значение для понимания механизмов возникновения подобных заболеваний и разработки эффективных мер по их предотвращению (табл. 3).

Из результатов экспериментальных исследований можно заключить, что у животных, употреб- лявших воду с небольшими дозами гербицида 2,4-ДА и железа, было зафиксировано увеличение массы тела на 20 %, по сравнению с контрольными данными. При употреблении воды с содержанием 2,4-ДА, соответствующим 0,5 ПДК, отмечалось значительное увеличение массы тела животных на 13 %, по сравнению с контрольными данными. Кроме того, обнаружено, что масса эпидидимального жира у животных 2-й группы на 135-й день превышала соответствующие данные контрольной группы на 8 %.

Хроническое поступление смеси 2,4-ДА и железа с питьевой водой в низкой концентрации вызвало у животных увеличение уровня инсулина на 23 % по сравнению с данными контрольной группы. Стоит отметить, что пероральное поступление железа приводило к статистически значимому снижению

Таблица 3

Показатели регуляторов метаболизма в условиях хронической экспозиции смеси 2,4-ДА и Fe2+, M ± m

|

Показатель |

Сутки |

Группа 1 – контроль, n = 28 |

Группа 2 – 2,4-ДА, n = 28 |

Группа 3 – Fe2+, n = 28 |

Группа 4 – смесь 2,4-ДА и Fe2+, n = 28 |

|

Масса тела, г |

135 |

331,5 ± 5,32 |

374,00 ± 6,10* |

351,45 ± 9,35 |

396,2 ± 6,21* |

|

Масса эпидидимального жира, г |

135 |

6,61 ± 0,31 |

6,81 ± 0,26 |

5,86 ± 0,43 |

7,11 ± 0,43 |

|

Инсулин, мкЕД/мл |

135 |

10,13 ± 0,56 |

9,11 ± 0,31 |

8,17 ± 0,23* |

12,41 ± 0,23* |

|

Лептин, пг/мл |

135 |

244,00 ± 38,56 |

264,00 ± 53,16 |

260,00 ± 34,67 |

308,00 ± 81,74 |

|

Т3, пмоль/л |

135 |

5,62 ± 0,32 |

4,37 ± 0,35* |

6,22 ± 0,40 |

4,11 ± 0,08* |

|

Т4, пмоль/л |

135 |

31,23 ± 0,28 |

17,40 ± 0,88* |

20,10 ± 1,50* |

17,42 ± 0,18* |

Примечание: * – достоверность различий относительно данных контрольной группы p ≤ 0,05.

концентрации инсулина в 1,2 раза, по сравнению со значениями интактной группы. Комбинация 2,4-ди-хлорфеноксиуксусной кислоты и железа приводила к увеличению концентрации лептина в 1,2 раза, по сравнению с данными контрольной группы. В результате хронического поступления данного гербицида и железа через питьевую воду отмечается выраженная гиперинсулинемия и гиперлептинемия у исследуемых животных.

Из анализа представленных данных в табл. 3 можно установить, что употребление питьевой воды, содержащей 2,4-ДА и Fe2+, привело к значительному снижению циркулирующего уровня гормона трийодтиронина (Т 3 ) – на 27 %, и тироксина (Т 4 ) – на 44 %, в сыворотке крови исследуемых животных. Это следует учитывать, поскольку сниженный уровень этих гормонов может негативно повлиять на метаболические процессы организма. Кроме того, отмечается достоверное снижение концентрации Т 3 – на 22 %, и Т 4 – на 45 % у животных 2-й группы, относительно показателей контрольной. У животных, получавших с питьевой водой железо, отмечалось снижение концентрации Т 4 в сыворотке крови на 36 %, по сравнению с интактными животными.

Потребление питьевой воды, содержащей смесь 2,4-ДА (пестицид, используемый в сельском хозяйстве) и соли железа (Fe2+), даже в концентрации ниже нормируемых значений, имеет более заметные последствия для изучаемых показателей у животных. Полученные данные говорят о том, что важно не только оценивать отдельные экотоксиканты и их концентрации, но и учитывать их комбинацию при анализе воздействия загрязнения окружающей среды. Эта комбинация экологических факторов проявляет метаболическую активность в модельных экспериментах.

Результаты эксперимента показали, что сочетание небольших доз химических веществ 2,4-ДА и железа в питьевой воде вызвало изменения в организме животных. Эти изменения проявились в увеличении массы тела животных и накоплении жировых отложений. Согласно литературным исследованиям, химическое вещество 2,4-ДА может способствовать развитию ожирения и метаболи- ческого синдрома путем влияния на гормональный баланс [19]. Поэтому можно предположить, что изменения, наблюдаемые в системе «органические и неорганические дизрапторы», могут привести к увеличенному накоплению жировой ткани у животных.

Введение железа в организм в количестве 0,5 ПДК способно активировать процессы свободнорадикального окисления и образования жировых отложений. Последние исследования показывают, что жировая ткань является ключевой мишенью метаболического воздействия железа на углеводный и липидный обмен. Эксперименты, проведенные на линии мышей, подтвердили, что избыток железа в пище стимулирует накопление железа в жировых отложениях и способствует развитию инсулинорезистентности [20]. Накопление железа в клетках печени приводит к увеличению уровня инсулина из-за потери чувствительности гепатоцитов к этому гормону [21]. Значительным результатом эксперимента была индукция гиперинсулине-мии у животных, что является признаком инсули-норезистентности, которая часто сопровождается ожирением [22].

Полученные опытные данные указывают, что наличие 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты и железа в нормативных концентрациях в питьевой воде имеет существенное действие на изучаемые характеристики. Это говорит о возможной вовлеченности металлов и хлорорганических соединений в развитие ожирения и метаболического синдрома путем воздействия на соответствующие патологические механизмы, включая окислительный стресс [21]. Данные результаты подчеркивают важность контроля качества питьевой воды и необходимость соблюдения предельно допустимых норм содержания этих веществ, чтобы предотвратить потенциальные негативные последствия для здоровья. Это также подтверждает необходимость дальнейшего изучения для полного раскрытия механизмов, посредством которых эти вещества влияют на развитие данных патологий. Важно учитывать эти факты при разработке политики по охране окружающей среды и водоснабжению, чтобы обеспечить населению безопасную питьевую воду и поддержание здоровья.

Выводы. Структурно-динамический анализ заболеваемости ожирением населения Оренбургской области свидетельствует о наличии серьезной проблемы в данном регионе. Полученные данные показывают, что уровень заболеваемости ожирением превышает средние значения как в Приволжском федеральном округе, так и в Российской Федерации в целом. Кластерный анализ позволил выявить территории Оренбургской области с самыми высокими показателями заболеваемости ожирением. Эти территории являются зонами особого внимания, поскольку уровень заболеваемости превышает среднеобластные значения в 1,5–2 раза как у детского, так и у взрослого населения. Это значит, что необходимы меры, направленные на борьбу с ожирением в Оренбургской области. Очевидно, что текущие подходы неэффективны и требуют дальнейшего развития. Возможные решения включают в себя организацию профилактических кампаний, проведение информационно-просветительской работы, разработку индивидуальных программ по снижению веса и организации физической активности, а также создание специализированных центров по борьбе с ожирением. Важно отметить, что сокращение заболеваемости ожирением в Оренбургской области оказывает положительное воздействие на общественное здоровье, поскольку ожирение является фактором риска для развития таких серьезных заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология и некоторые виды рака.

Таким образом, необходимо принять меры для снижения заболеваемости ожирением в Оренбургской области и улучшения общего состояния населения. Это должно стать приоритетной задачей для местных властей, специалистов в области здравоохранения и общественности в целом.

Превышение гигиенических нормативов ме-таллов-дизрапторов и хлорорганических соединений в питьевой воде на выделенных территориях не установлено по всем изученным веществам. Тем не менее содержание исследуемых химических веществ в питьевой воде на территориях наблюдения в 1,5–2 раза выше, чем на территориях сравнения. Кроме того, корреляционный анализ, установивший статистически значимую положительную связь слабой и очень слабой силы между показателями заболеваемости и содержанием изученных дизрапторов в питьевой воде, позволил спланировать и провести экспериментальное исследование на крысах по влиянию дизрапторов на показатели, отражающие жировой обмен и развитие метаболического синдрома.

На выделенных территориях не установлено превышения гигиенических нормативов металлов-дизрапторов и хлорорганических соединений в питьевой воде по всем изученным веществам.

Для дальнейшего исследования влияния системы «органические и неорганические дизрапторы» на здоровье был проведен корреляционный анализ, который выявил статистически значимую положительную связь слабой и очень слабой силы между показателями заболеваемости и содержанием изученных химических веществ в питьевой воде. Это позволило спланировать и осуществить экспериментальное исследование на крысах, чтобы выяснить возможное воздействие системы «органические и неорганические дизрапторы» на показатели, отражающие жировой обмен и развитие метаболического синдрома.

Результаты модельного эксперимента на животных показали, что пероральное поступление малых доз 2,4-ДА и железа в организм вызывает обе-согенное действие, которое обусловлено стимуляцией процессов свободнорадикального окисления. Такие изменения в организме животных могут быть связаны с уменьшением активности гормонов щитовидной железы, вызванной воздействием незначительных количеств 2,4-ДА, и также могут быть результатом развития резистентности к инсулину.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.