Особенности формирования пространственной структуры болотных геосистем Томской области в пределах разных геоморфологических уровней

Автор: Синюткина Анна Алексеевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 1-4 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты геоинформационного анализа пространственной дифференциации болотных геосистем Томской области. Проведенное исследование позволило выявить значительные различия в степени заболоченности, преобладающих видах, особенностях морфологической структуры болотных фаций и потенциальной опасности заболачивания прилегающих к болотам земель в пределах разных геоморфологических уровней, отличающихся гидрогеологическими и литолого-геоморфологическими условиями.

Болото, пространственная дифференциация, геоинформационный анализ, геоморфологическое строение, томская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148202874

IDR: 148202874 | УДК: 911.2

Текст научной статьи Особенности формирования пространственной структуры болотных геосистем Томской области в пределах разных геоморфологических уровней

Геоморфологические условия и характеристики пространственной структуры и стадии развития болот, определяемые особенностями рельефа территории, в том числе расположением в пределах геоморфологических уровней разного возраста, отличающихся гидрогеологическими и литолого-геоморфологическими условиями, являются одним из показателей для прогноза заболачивания территории.

Цель работы: выявление закономерностей формирования пространственной дифференциации болотных геосистем в зависимости от геоморфологических условий для оценки дальнейшего развития заболоченных территорий Томской области.

Объекты и методы. Географическое положение Томской области обусловливает благоприятные природные условия для развития болотообразовательного процесса. В литологическом отношении значительные территории Томской области заняты суглинистыми и глинистыми отложениями смирновской свиты в западной части и федосовской свиты в восточной части области, что оказало значительное влияние на развитие процесса болотообразования. Особенностью рельефа исследуемой территории является преобладание денудационно-аккумулятивного типа рельефа, представленного 6 геоморфологическими уровнями от ранненеогенового до средненеоплейстоценового возраста, имеющими значительные различия в степени заболоченности, наличие сильно заболоченных древних ложбин стока, пересекающих Обь-

Енисейское междуречье с северо-востока на юго-запад [1]. Различия в степени заболоченности также определяются климатическими характеристиками. Годовое количество осадков на территории области изменяется в среднем от 400 до 570 м. При этом суммарное испарение составляет в среднем за год 400-520 мм, следовательно, избыток увлажнения с юга на север изменяется от 160 до 300 мм, что способствует усилению болотообразовательного процесса [7]. Кроме того, пониженная дренирующая функция рек связанная с незначительным врезом русел, большой извилистостью рек, длительными паводками, в сочетании с атмосферной переувлаж-ненностью и равнинностью рельефа способствует интенсивному заболачиванию поверхности [8]. Таким образом, сочетание природных условий определило высокую заболоченность территории Томской области (около 50%) и большое разнообразие болотных геосистем. Наибольшее распространение получили верховые болотные фации (41% от общей площади болот), среди которых преобладают грядово-мочажинные (18%), а также переходные (44%) с преобладанием древесно-травяных болотных фаций (16%).

Основным методом исследования явился сравнительный геоинформационный анализ карты болотных геосистем [1] и геоморфологической карты на территорию Томской области [9]. Карта болотных геосистем Томской области составлена на основе данных дешифрирования космических снимков и материалов полевых ландшафтных исследований. Основной единицей картографирования явилась группа фаций (объединения элементраных болотных фаций по схожести растительных ярусов) в соответствии с классификацией болотных геосистем [10].

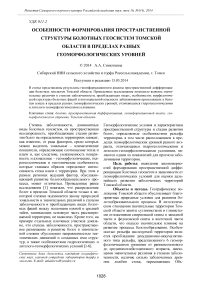

Результаты и обсуждения. Рассмотрим особенности пространственного размещения и морфологической структуры болотных геосистем в зависимости от положения в пределах определенных геоморфологический уровней. Фрагменты водораздельных равнин неогенового возраста и плиоценового возраста занимают незначительные площади (около 300 км2) в западной и юго-восточной частях области. Поверхность их в основном полого-увалистая, расчленена долинами рек, балок [1]. На общем фоне высокой заболоченности окружающих территорий, болота на рассматриваемых равнинах занимают не более 10%. Они представлены в основном отдельными контурами площадью, не превышающей 3 км2 с преобладанием древесных низинных и переходных болотных фаций (рис. 1).

Рис. 1. Заболоченность фрагмента водораздельной равнины плиоценового возраста

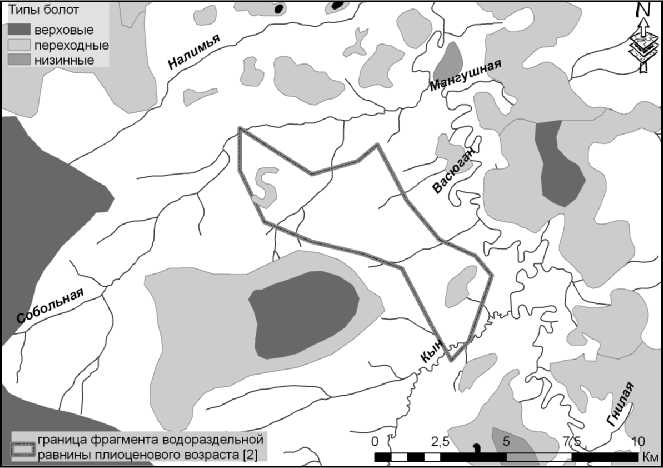

Водораздельная равнина эоплейстоценово-го возраста в основном развита на правобережье Оби, где она занимает наиболее высокую гипсометрическую ступень с абсолютными высотами от 140 до 270 м в пределах Кетско-Тымской, Чулымской и Приаргинской наклонных равнин. Поверхность их неровная, имеет значительное расчленение [1], но есть и пологие заболоченные участки и в целом заболоченность равнины составляет 41% с преобладанием комплексных верховых фаций (около 50% от общей площади болот) (рис. 2). Наблюдаются значительные различия в морфологической структуре болот в пределах фрагментов рассматриваемой водораздельной равнины между бассейнами рек. Заболоченность участков равнины эоплейстоценового возраста, расположенные в пределах бассейнов рек Тым и Пайдугина составляет около 30%. Болота с преобладанием переходных фаций разных видов распространены на междуречьях средних рек, контуры изрезаны, крупные болотные массивы отсутствуют. Участки водораздельной равнины в бассейне р. Кеть отличаются значительной заболоченностью, достигающей 63%. Здесь распространены крупные болотные массивы с преобладанием комплексных верховых болотных фаций. На участках водораздельной равнины в бассейне р. Чулым болота практически отсутствуют.

Рис. 2. Типы болот в пределах типов рельефа:

А - водно-ледниковый и эрозионно-аккумулятивный рельеф; денудационно-аккумулятивный рельеф: В - водораздельная равнина ранне-средненеоплейстоценового возраста, С - водораздельная равнина эоплейстоценового возраста

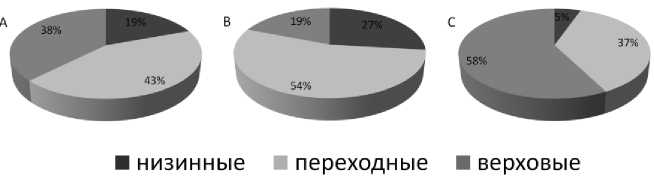

Эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовая равнина широко распространена в пределах территории Томской области. Абсолютные высоты ее составляют 90-160 м. Поверхность равнины неоднородная: встречаются полого-увалистые участки (правобережье Васюгана, Чаи, Шегарки и др.), в центральных частях в основном плоская, сильно заболоченная [1]. Заболоченность равнины составляет около 40% с преобладанием верховых комплексных болот и переходных древесных болот, которые занимают 33% и 34% соответственно от общей площади заболоченных территорий. Болотные фации образуют крупные болотные массивы, особенностью морфологической структуры которых является последовательная смена переходных болот разных видов древесными верховыми, грядово-мочажинными и грядово-озерковыми от периферии массива к центру (рис. 3). Отмеченная закономерность в распределении болот является характерной как для заболоченных территорий левобережья р. Оби (бассейны рек Чая, Парабель, Васюган), так и правобережья (бассейны рек Сангилька, Киевский Еган и др.).

Виды болот

Рис. 3. Болота водораздельной равнины эоплейстоцен-ранненеоплейстоценового возраста: Виды болот: 1 - древесные низинные; 2 - топяные низинные; 3 - древесные переходные; 4 - топяные переходные; 5 - древесные верховые; 6 - топяные верховые; 7 - комплексные грядово-мочажинные и грядово-мочажиные верховые

Водораздельная равнина раннесредненео-плейстоценовая возраста развита на междуречьях Оби и Томи, Томи и Яи, Яи и Кии и др. Поверхность равнины с абсолютными высотами от 120 до 270 м характеризуется увалистым, местами пологоволнистым рельефом [1] и низкой степенью заболоченности (14%). Более половины от общей площади болот занято переходными и низинными древесными фациями (рис. 2). Болота преимущественно развиты на междуречьях средних рек, представлены отдельными контурами вытянутой формы вдоль истоков рек, крупных болотных массивов не образуют.

Средненеоплейстоценовая равнина характеризуется плоско-волнистой поверхностью с абсолютными высотами 80-100 м [1]. Прежде эту равнину выделяли как четвертую надпойменную террасу [11]. Это объясняет значительные отличия в морфологической структуре заболоченных территорий рассматриваемой равнины от более древних, которые главным образом, заключаются в преобладании переходных болот (более 50%) при общей высокой заболоченности поверхности (около 50%). Заболоченность большинства фрагментов средненеоплейтоцено-вой равнины северной и центральной частей Томской области достигает 80-90%. Здесь преобладают древесные переходные фации, которые занимают 45% от общей площади болот рассматриваемой территории. Граница водораздельной равнины часто совпадает с окраинами крупных болотных массивов, вытянутых вдоль долин рек.

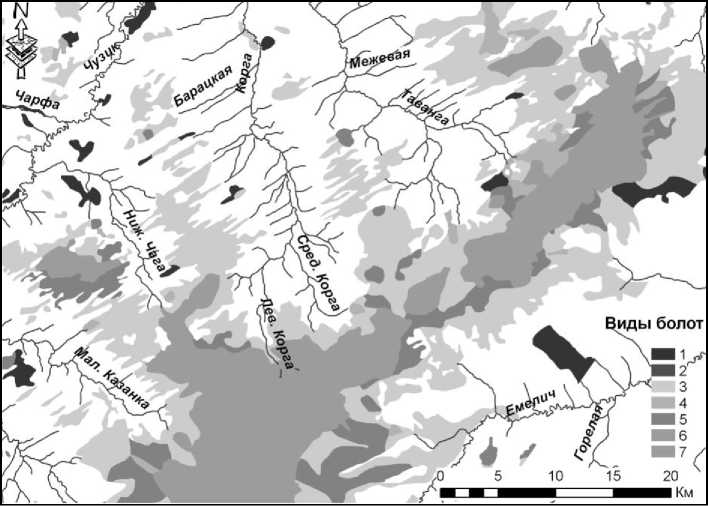

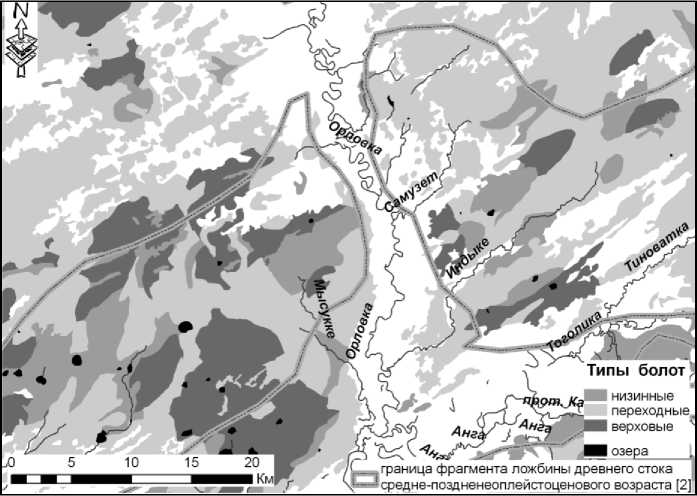

В пределах междуречий Оби и Енисея, Оби и Томи, Оби и Чулыма, а также в долине р.Чузик развита сеть древних ложбин стока средне-поздненеоплейстоценового возраста. Образование ложбин стока происходило в умеренных климатических условиях при массовом таянии ледников, располагавшихся восточнее и севернее территории Томской области. Абсолютные высоты ложбин стока изменяются в пределах области от 160 м на северо-востоке до 90-100 м в долине р. Обь, составляя на Обь-Томском междуречье 120-140 м. Рельеф ложбин стока неоднороден: наиболее характерны гривы, встречаются плосковолнистые участки, местами сохранились остатки русел длиной до 3 км. Гривы, как правило, вытянуты параллельно бортам ложбин в северо-восточном направлении [1]. Ложбины древнего стока отличаются значительной заболоченностью превышающей 60% с преобладанием переходных древесных болотных фаций (34% от общей площади болот) (рис. 2). Контуры отдельных болот, а также болотных фаций внутри болотных массивов в большинстве случаев имеют вытянутую форму и ориентированы в соответствии с направление простирания ложбин стока. Внутри болотных массивов наблюдается беспорядочное чередование низинных, переходных и верховых болотных фаций, обусловленное неровностями минерального дна болота. Верховые болота часто заозерены (рис. 4). Надпойменные террасы также отличаются значительной заболоченностью территории (57%). Соотношение площадей болотных фаций разных типов и видов в целом не отличается от древних ложбин стока (рис. 2).

Рис. 4. Болота древних ложбин стока средне-поздненеоплейстоценового возраста

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить значительные различия в степени заболоченности, преобладающих видах болотных фаций и особенностях их пространственного размещения в пределах разных геоморфологических уровней. Наибольшей заболоченностью (около 60%) отличаются поверхности с флювио-гляциальным и эрозионно-аккумулятивным рельефом, где широкое распространение получили переходные и низинные фации (более 60% от площади болот). В пределах денудационно-аккумулятивного рельефа наибольшей заболоченностью (более 40%) отличаются водораздельные равнины эоплейстоценового, эоп-лейстоцен-ранненеоплейстоценового и средне-неоплейстоценового возраста. Для них характерно преобладание болот верхового типа, которые занимают 46% от общей площади болот названных геоморфологических уровней. Кроме того, отмечены различия в пространственной структуре болот. Для геоморфологических уровней, отличающихся слабой заболоченностью (водораздельные равнины неогенового, плиоценового, раннесредненеоплейстоценового возраста) характерно преобладание небольших по площади болот с однородной морфологической структурой. Контуры таких болот часто изрезаны, что обусловлено особенностями горизонтального расчленения территории. Болотные массивы водораздельной равнины эоплейстоцен-ранненеоплейстоценового возраста характеризуются увеличением олиготрофности болотных фаций от периферии к центру и их последовательной сменой в следующем порядке – низинные и переходные древесные, переходные древесно-травяные и древесно-моховые, верховые древесные, верховые грядово-мочажинные и верховые грядово-озерковые. Это связано с особенностями формирования болот данной территории. Разрастание болот шло от центральных частей к периферии вследствие подтопления окружающих лесных территорий. Для древних ложбин стока характерна особенная пространственная структура заболоченных территорий, отличающаяся преобладанием вытянутых и ориентированных с севера-востока на юго-запад отдельных болот и фаций в пространственной структуре болотных массивов.

Выводы: полученная характеристика пространственной структуры болотных геосистем позволяет оценить преобладающие на конкретной территории стадии развития болотных массивов и дать прогноз их развития. Наиболее актуальным это является для водораздельных равнин эоплейстоцен-ранненеоплейстоцено-вого возраста, занимающих около половины территории Томской области и отличающихся значительной заболоченностью (более 40%). Пространственная дифференциация большинства болот этих равнин соответствует заключительной стадии развития рельефа болотных массивов, для которой характерно формирование выпуклой формы поверхности, способствующей дополнительному увлажнению окружающей территории водами, стекающими с болота и, как следствие, заболачиванию окружающих суходольных земель. Периферийные участки болота и прилегающие к нему не заболоченные земли оказываются наиболее увлажненными, и процесс наступления болота на минеральные участки ускоряется [12]. Болота водораздельных равнин неогенового, плиоценового, ранне- средненеоп-лейстоценового возраста находятся на ранних стадиях развития и не оказывают значительного влияния на окружающие земли. Таким образом, наиболее подвержены дальнейшему заболачиванию плоские участки левобережья р. Оби, а также северная часть правобережья р. Оби в пределах Томской области. В юго-восточной части области болота практически отсутствуют и интенсивность заболачивания окружающих территорий минимальна.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 12-0533036 –мол_а_вед

Список литературы Особенности формирования пространственной структуры болотных геосистем Томской области в пределах разных геоморфологических уровней

- Ландшафты болот Томской области/под ред. Н.С. Евсеевой. -Томск: Изд-во НТЛ, 2012. 400 с.

- Львов, Ю.А. Характер и механизмы заболачивания территории Томской области//Теория и практика лесного болотоведения и гидролесомелиорации. -Красноярск, 1976. С. 36-44.

- Горожанкина, С.М. Заболоченные темнохвойные леса Среднего Приобья/С.М. Горожанкина, В.Д. Константинов//Теория и практика лесного болотоведения и гидролесомелиорации. -Красноярск, 1976. С. 19-35.

- Добровольский, В.Г. Таежное почвообразование в континентальных условиях/В.Г. Добровольский, Е.Д. Никитин, Т.В. Афанасьева. -М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 161.

- Евсеева, Н.С. Влияние неотектонических движений на рельефообразование (на примере болотообразования и торфонакопления)//Вестник Томского государственного университета. 2011. № 345. С. 199-207.

- Евсеева, Н.С. Неотектонические движения и гидрогеологические условия как факторы болотообразования на междуречье Оби и Енисея/Н.С. Евсеева, А.А. Синюткина//География и природные ресурсы. 2012. № 4. С. 81-89.

- Карнацевич, И.В. Возобновляемые ресурсы тепловлагообеспеченности Западно-Сибирской равнины и динамика их характеристик: монография/И.В. Карнацевич, О.В. Мезенцева, Ж.А. Тусупбеков, Г.Г. Бикбулатова; под общ. ред. О.В. Мезенцевой. -Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2007. 268 с.

- Лисс, О.Л. Болотные системы Западной Сибири и их природоохранное значение/О.Л. Лисс, Л.И. Абрамова, Н.А. Березина и др. -Тула: «Гриф и К0», 2001. 584 с.

- Атлас Томской области. Минерально-сырьевые ресурсы/под ред. В.А. Льготина. -Томск: Томсгеомониторинг, 2008.

- Синюткина, А.А. Классификация болотных геосистем Томской области//Вестник Томского государственного университета. 2012. №357. С. 192-195.

- Геоморфологическая карта Западно-Сибирской равнины. 1:500000. -Новосибирск, 1969. 8 л.

- Иванов, К.Е. Водообмен в болотных ландшафтах. -Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 280 с.