Особенности формирования самосохранительного поведения у лиц пожилого возраста: опыт социологического анализа

Автор: Лещенко Любовь Александровна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проблема старения населения традиционно находит свое отражение в трудах философов и социологов. Соответственно в научно-теоретической мысли выделяются два этапа (подхода) к изучению особенностей феномена старости: ранний (философский) и поздний (социологический). На первоначальном этапе рассуждения о социальной значимости и роли лиц пожилого возраста содержатся в трудах античных мыслителей (Аристотель, Платон, Сенека и др.), где старость, с одной стороны, рассматривается как особое состояние души, а с другой - как утрата молодости и сил. Для позднего или социологического периода (В. Генри, Ш. Тобин, К. Карт и др.) характерным является изучение социально-экономического положения лиц пожилого возраста в обществе. С точки зрения современных общественных установок старость в сознании индивидов все чаще интерпретируется как «естественная болезнь» или «немощность». В связи с этим целью данной статьи является изучение особенностей процесса формирования самосохранительного поведения у лиц пожилого возраста. Под самосохранительным поведением автор понимает личностные установки индивида в отношении сохранения и поддержания здоровья. Было выявлено, что принятию лицами пожилого возраста негативной (отрицательной) модели самосохранительного поведения способствует отношение к медицине как услуге, влияние средств массовой информации, существование общественных стереотипов. Автор статьи приходит к выводу, что важнейшей задачей современного общества должно стать внедрение в сознание людей модели «здоровой старости».

Старость, лица пожилого возраста, здоровое старение, самосохранительное поведение, модели самосохранительного поведения

Короткий адрес: https://sciup.org/14974852

IDR: 14974852 | УДК: 316.346.32-053.9 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2017.2.13

Текст научной статьи Особенности формирования самосохранительного поведения у лиц пожилого возраста: опыт социологического анализа

«L^ §н

DOI:

В последние десятилетия доля пожилых людей от общей численности населения постоянно растет. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, за период с 2015 по 2025 г. доля лиц старше 60 лет увеличится с 12 до 22 % [5]. В связи с возникшей социально-демографической ситуацией старость в сознании людей все чаще понимается как «естественная болезнь», которая оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни (см. таблицу).

Вопрос о сущности и природе старости нашел свое отражение в работах древнегреческих философов и не теряет своей актуальности. В научно-теоретической мысли условно можно выделить два периода в изучении сущности старости: ранний (философский) и поздний (социологический).

Ранний (философский) период. В трудах древнегреческого философа Аристотеля старость рассматривается как период, во время которого людей покидают физические, умственные силы, духовные способности [4]. В свою очередь Сенека разделяет человеческую жизнь на четыре периода: «младенчество», «детство», «отрочество» и «старость». По его мнению, в период старости появляется возрастная усталость, а не немощность [4]. Более рациональное понимание старости дается в период Нового времени в работах Ф. Бэкона и Т. Гоббса, где старость как жизненный период рассматривается, с одной стороны, как физическое увядание, а с другой – как особое состояние души [4].

Поздний (социологический) период. Первые теории, связанные с изучением особенностей процесса старения, находят свое отражение в социологической мысли 60-х гг. XX столетия, где превалировала идея о том, что последствия индустриальной революции и развитие национальных государств имели отрицательные последствия для лиц пожилого возраста. По мере того как производственный труд перемещался из дома на фабрики, люди пожилого возраста оказались в зоне риска, которая отражалась на их экономической независимости и активности. Таким образом, первые социологические теории были сосредоточены на изучении особенностей адаптации пожилых людей к ситуации приобретения нового социально-экономического статуса и положения. Так, согласно теории «старения как уменьшения обязательств», представленной в трудах американских исследователей Э. Каммингома и В. Генри, старость рассматривается как отстранение индивида от активной социальной жизни и общества в целом: «... ослабление взаимодействий между стареющими индивидами и обществом сформировалось как универсальный процесс, который освобождает пожилых от давления социальных институтов и соблюдения социальных норм, что облегчает переход от жизни к смерти» [8]. Большинство ученых-социологов, про-

Влияние старения населения на общественные сферы

|

Сфера общественной жизни |

Содержание последствий старения населения |

|

Экономическая |

– ухудшение трудовой структуры населения; – увеличение среднего возраста занятого населения |

|

Социальная |

– ухудшение возрастной структуры населения; – формирование более узкой базы для развития процесса рождаемости населения; – рост численности населения, которое нуждается в поддержке со стороны государства; – увеличение бюджетных расходов на социальное обеспечение престарелых |

водивших свои исследования на рубеже 60– 70-х гг. XX в., признавали, что уход пожилых людей от активной социальной жизни не является универсальной социальной закономерностью или нормальной составляющей социального процесса. В частности, в трудах Б. Нью-гартен и Ш. Тобина изоляция и отказ от социальной активности не являются естественными процессами в ходе старения [9]. Психологические и социальные потребности в пожилом возрасте не имеют существенных отличий от потребностей людей молодого и среднего возраста. В исследовании Ч. Лонгино и К. Карта главным показателем социальной активности и удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте является сохранение и поддержание тесной связи с обществом и близким окружением (родственники, друзья) [10].

Таким образом, на современном этапе развития научной мысли под термином «старость» исследователи понимают:

– заключительный период жизни, характеризующийся ограничением приспособительных возможностей организма и морфологическими изменениями в различных системах и органах;

– биологический феномен, который сопровождается серьезными психологическими изменениями [6, c. 22];

– результат ограничения возможностей механизмов саморегуляции, проявляющихся в снижении возможностей компенсации первич- ных изменений в регулировании генетических процессов.

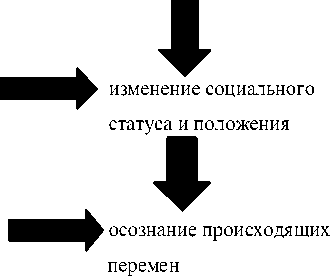

Исходя из определений следует, что старение – это необратимый, последовательный, физиологический процесс, который отражается на биологическом, социальном и психологическом уровне. В представленной ниже аналитической схеме показаны ключевые фазы процесса старения (см. рисунок).

На данном рисунке под буквенными обозначениями (А, Б, В) мы будем понимать поэтапную смену фаз старения. Так, фаза А (биологический уровень) подразумевает физиологические изменения в силу возрастных особенностей. Несмотря на значимость существующей проблемы, в современной научной литературе не существует единой возрастной периодизации старости. В силу указанной причины мы будем основываться на хронобиологической периодизации, которая была принята в 1963 г. Всероссийской организацией здравоохранения, согласно которой:

– пожилой возраст – 60–74 года;

– старческий возраст – 75–90 лет;

– долголетие – 90 лет [3, c. 25].

Фаза Б (социальный уровень) – второй элемент процесса старения, который предполагает, что в силу возрастных особенностей, физиологических изменений снижается уровень социальной активности, а это приводит к изменению социального статуса и положения. Для современного общества характерен стереотип,

А

БИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

возрастает уязвимость

Б

СОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

организма в силу возрастных особенностей

В

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Фазы процесса старения

согласно которому старость рассматривается как немощность, бесполезность, что оказывает влияние на социальную активность и поведение пожилых людей. По мнению Е.В. Щани-ной, социальная активность зависит как минимум от четырех показателей: социально-экономического положения индивида; уровня состояния здоровья; социальной среды и личностных отношений между родственниками [7, c. 61].

Фаза В (психологический уровень) является результатом воздействия биологического и социального уровня, в ходе которого индивид, достигший пожилого возраста, осознает и адаптируется к социально-экономическим изменениям, а также к новым моделям поведения.

Для успешного прохождения фаз старения (биологической, социальной, психологической) индивид должен обладать определенным набором знаний, умений и навыков, которые будут способствовать поддержанию жизненного долголетия. В социологии тема, связанная с изучением сохранения и продления жизни индивидов, занимает одно из центральных мест и связана с использованием понятия «са-мосохранительное поведение». На современном этапе научной мысли под самосохрани-тельным поведением понимают «систему действий и установок личности, направленных на сохранение здоровья и продление жизни» [2, c. 24]. В частности, специалисты в области демографии рассматривают самосохрани-тельное поведение как систему целенаправленных действий, направленных на сохранение (положительная модель) или ухудшение (отрицательная модель) здоровья в течение жизни. В данном случае под положительной моделью самосохранительного поведения мы будем понимать действия, направленные на сохранение и продление жизни посредством ведения здорового образа жизни (физические упражнения, правильное питание, отказ от вредных привычек – курение, алкоголизм, наркомания). Под негативной моделью самосох-ранительного поведения подразумеваются действия, направленные на ухудшение и снижение уровня здоровья посредством ведения асоциального образа жизни (регулярное употребление алкогольных и наркотических веществ, самоубийство и др.).

Как правило, потребность в сохранении и поддержании здоровья является основопо- лагающей, она побуждает индивида к действию (например, обращение в медицинские учреждения), но в силу возрастных особенностей, общественных стереотипов (старость – «естественная смерть») потребность в поддержании жизненной активности у лиц пожилого возраста может утрачиваться. Подчеркнем, что при изучении механизма формирования самосохранительного поведения у лиц пожилого возраста необходимо учитывать когнитивные установки, внутренние и внешние. Процесс формирования самосохранительного поведения включает в себя совокупность факторов и установок, которые предопределяют алгоритм социальных практик, направленных на сохранение здоровья. Как результат, индивид в процессе своей жизнедеятельности должен усвоить систему знаний и действий, касающихся поддержания здоровья. В силу современных условий, рыночных отношений ценность здоровья теряет свою первоначальную значимость и начинает рассматриваться как инструментальная ценность, которая нужна индивидам для достижения более значимых целей. Результат потребительского отношения индивида к собственному здоровью оказывает влияние, во-первых, на уровень продолжительности жизни и социальную активность, которая с возрастом снижается. Во-вторых, у индивидов различных социально-возрастных групп, в частности, у лиц пожилого возраста, не сформированы навыки ведения здорового образа жизни (правильное питание, умеренные физические нагрузки и т. д.), они привыкли пассивно полагаться на помощь учреждений здравоохранения и являться основными потребителями медицинских услуг. На наш взгляд, начиная с конца XX – начала XXI в. медицина все чаще начинает рассматриваться как рынок услуг, на котором взаимодействуют как минимум два актора: «продавец» (врач) и «потребитель» (пациент), результатом взаимодействия которых является улучшение физиологического, психологического здоровья людей. Результатом пассивного целеполагания является приобретение медицинскими учреждениями властных полномочий, а со стороны «потребителей» (пациентов) врач рассматривается как носитель знаний, способный избавить индивида от физиологических страданий. Несомненно, лица пожилого воз- раста являются основными потребителями медицинских услуг в силу возрастных особенностей и в большинстве случаев отсутствия знаний, касающихся сохранения здоровья.

На наш взгляд, для успешной реализации механизма формирования самосохранительно-го поведения и пропаганды идей здорового образа жизни следует с ранних лет формировать представления о здоровой старости и «молодеющей старости», которые будут способствовать стиранию возрастных границ; формировать комплексное представление о ведении здорового образа жизни; осуществлять активное привлечение лиц пожилого возраста к общественной жизни. Согласно положениям, рассмотренным в докладе Всемирной организации здравоохранения, для успешной пропаганды здорового старения следует:

– организовывать регулярные массовые медицинские обследования среди лиц пожилого возраста, которые могут отражать их функциональные способности, индивидуальную жизнеспособность;

– оказывать своевременную медицинскую помощь лицам пожилого возраста;

– увеличивать размер пенсионных выплат, а также сокращать стоимость услуг, которые необходимы для поддержания и сохранения здоровья [1].

Таким образом, проведенный анализ приводит нас к выводу о том, что пожилые люди являются весьма многочисленной социальной группой, к которой следует относить лиц, достигших 60 лет и старше. Начиная с трудов античных философов вопрос, связанный с особенностями феномена старости, не теряет своей актуальности и сохраняет свою значимость и на современном этапе научной мысли. Так, анализ научной литературы позволил нам выделить условно два периода в изучении сущности феномена старости: ранний (философский) и поздний (социологический).

В социологии и демографии процесс старения рассматривается как совокупность изменений, происходящих в организме и ведущих к ослаблению биологических и социальных функций индивида. Пассивное отношение к своему здоровью, неоправданные надежды на помощь учреждений здравоохранения, стереотипы, созданные средствами массовой информации, способствуют формирова- нию негативной модели самосохранительно-го поведения. Поэтому лица пожилого возраста нуждаются в комплексной социальной поддержке со стороны родных, социальных служб и государства, целью которых должно стать формирование устойчивых представлений о принципах здорового старения, предполагающих, что индивид, достигший пожилого возраста, будет обладать знаниями о здоровом образе жизни и вести активную социально-экономическую жизнь.

Список литературы Особенности формирования самосохранительного поведения у лиц пожилого возраста: опыт социологического анализа

- Всемирный доклад о старении и здоровье. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://industry60plus.ru/upload/medialibrary/6cc/2015%20WHO%20report%20in%20Russian.pdf (дата обращения: 10.10.2016). -Загл. с экрана.

- Журавлев, И. В. Отношение к здоровью индивида и общества/И. В. Журавлев. -М.: Наука, 2006. -238 с.

- Кувшинова, О. А. Проблемы социального конструкта пожилого возраста/О. А. Кувшинова//Вестник Томского государственного университета. Серия «Философия. Социология. Политология». -2012. -№ 1 (17). -С. 24-30.

- Полькина, Т. М. Особенности понимания феномена старости на различных этапах психолого-философского осмысления/Т. М. Полькина//Вестник Башкирского университета. -2012. -№ 3. -С. 1407-1412. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ponimaniya-fenomena-starosti-na-raznyh-etapah-psihologo-filosofskogo-osmysleniya (дата обращения: 20.01.2017). -Загл. с экрана.

- Психическое здоровье и пожилые люди. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/ru/(дата обращения: 03.09.2016). -Загл. с экрана.

- Шашок, В. Н. Старение населения как глобальная социально-психологическая проблема/В. Н. Шашок//Ученые записи Российского государственного социального университета. -2009. -№ 11. -С. 22-25.

- Щанина, Е. В. Факторы социальной активности старшего поколения/Е. В. Щанина//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Серия «Общественные науки». -2009. -№ 2 (10). -С. 57-67.

- Cumming, E. Growing old: The process of disengagement/E. Cumming, W. Henry. -N. Y.: Basic Books, 1961. -293 p.

- Havighurst, R. J. Disengagement and patterns of aging/R. J. Havighurst, B. Neugarten, S. S. Tobin//Middle Age and Aging: A Reader in Social Psychology/ed. by B. Neugarten. -Chicago, IL: University of Chicago Press, 1968. -P. 161-172.

- Longino, Ch. Explicating activity theory: A formal replication/Ch. Longino, C. Kart//Journal of Gerontology. -1982. -Vol. 17. -P. 713-722.