Особенности формирования супракомплексов Кейвского домена

Автор: Козлов Н. Е., Сорохтин Н. О., Мартынов Е. В., Марчук Т. С.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология и геофизика

Статья в выпуске: 1 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Кейвский домен (северо-восточная часть Арктической зоны Фенноскандинавского щита) в период максимального проявления позднеархейских коллизионных процессов был перекрыт надвинутыми на него тектоническими аллохтонами сопредельных микроконтинентов, погружен относительно других блоков континентальной коры и приобрел черты классического срединного массива. В процессе исследований, позволяющих детально описать картину формирований супракрустальных комплексов Кейвской структуры, установлено, что процессы формирования Кольского орогена имели выраженную пространственно-временную зональность и импульсный характер. Максимальную степень орогенеза испытывали породные ассоциации Мурманского домена, в результате чего сносимый с его горных склонов терригенный материал преобладал в метаосадочных комплексах Кейвского домена на всем протяжении времени их формирования. Вещество, снесенное с Мурманского домена, более активно накапливалось в метаосадочных породах лебяжинской свиты; затем наблюдалось закономерное затухание в пределах всех доменов, но на последнем этапе формирования разреза Кейвских осадочных толщ структурно-вещественные комплексы Мурманского домена вновь начинают разрушаться более активно. Детальное исследование особенностей состава супракрустальных комплексов Кейвской структуры опровергает появившуюся в настоящее время точку зрения на одновозрастность формирования щелочных гранитов и кислых метавулканитов лебяжинской свиты. С большой долей вероятности можно утверждать, что породы, использованные для получения этого вывода (для которых определен возраст 2 678 ± 7 млн лет), не характерны для супракрустального разреза метавулканитов лебяжинской свиты и являются метасоматитами

Докембрий, Арктическая зона, Фенноскандинавский щит, реконструкция протоприроды, супракрустальные породы, эволюция состава, геодинамическая эволюция, Precambrian, Arctic zone, Fennoscandian Shield, protonature reconstruction, supracrustal rocks, evolution of composition, geodynamic evolution

Короткий адрес: https://sciup.org/142226553

IDR: 142226553 | УДК: 551+552.4 (234.74) | DOI: 10.21443/1560-9278-2021-24-1-35-45

Текст статьи Особенности формирования супракомплексов Кейвского домена

*Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, Мурманская обл., Россия; e-mail: , ORCID:

e-mail: , ORCID:

Kozlov, N. Е. et al. 2021. Peculiar features of the supracomplexes formation in the Keivy domain. Vestnik of MSTU, 24(1), pp. 35–45. (In Russ.) DOI:

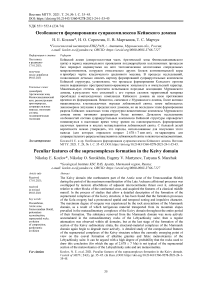

Кейвский домен (северо-восточная часть Арктической зоны Фенноскандинавского щита) расположен в центральной части Кольского полуострова; на востоке и западе он граничит с Кольско-Норвежским доменом, на севере – с Мурманским доменом, на юго-западе – с раннепротерозойскими образованиями пояса Имандра – Варзуга, залегающего на породах Терского домена и Беломорского подвижного пояса (рис. 1). Геолого-петрохимические данные (Sorokhtin et al., 2020) позволили подтвердить гипотезу о том, что на раннем этапе развития Кейвский домен имел черты классического срединного массива. Детальные геолого-геофизические и петрогеохимические исследования в пределах северо-западной части Балтийского щита показали, что в период максимального проявления позднеархейских коллизионных процессов Кейвский домен был перекрыт надвинутыми на него тектоническими аллохтонами сопредельных доменов, погружен относительно других блоков континентальной коры и приобрел черты классического срединного массива (Козлов и др., 2006; Kozlov et al., 2020).

Рис. 1. Схема районирования раннедокембрийских геоструктурных элементов земной коры северо-восточной части Балтийского щита (Козлов и др., 2006; Sorokhtin et al., 2020; Kozlov et al., 2020).

Домены коры: 1 – Мурманский, 2 – Кольско-Норвежский, 3 – Лоттинский, 4 – Кейвский, 4а – Верхнепонойский, 5 – Восточно-Кольский, 6 – Чапомский, 7 – Терский. Зеленокаменные и гранулитовые пояса: 8–10 – архейские: 8 – Лапландско-Колвицкий; 9 – Титовско-Колмозерский (Колмозеро – Воронья); 10 – Сергозерско-Стрельнинский; 11, 12 – неопротерозойские:

11 – Печенга-Имандра-Варзуга-Устьпонойский; 12 – Северо-Карельский;

13 – рифтогенные и окраинно-континентальные отложения рифейского возраста

Fig. 1. Zoning scheme of the Early Precambrian geostructural elements of the Earth's crust in the northeastern part of the Baltic Shield (Kozlov et al., 2006; Sorokhtin et al., 2020; Kozlov et al., 2020). Crust domains:

1 – Murmansk, 2 – Kola-Norwegian, 3 – Lottinsky, 4 – Keivsky, 4а – Verkhneponoisky, 5 – East Kola,

6 – Chapomsky, 7 – Tersky. Greenstone and granulite belts: 8–10 – Archean: 8 – Laplandsko-Kolvitsky;

9 – Titovsko-Kolmozersky (Kolmozero – Voronya); 10 – Sergozersko-Strelninsky; 11, 12 – Neoproterozoic:

11 – Pechenga-Imandra-Varzuga-Ustponoisky; 12 – North Karelian;

13 – riftogenic and continental marginal sediments of the Riphean age

Супракрустальные комплексы Кейвской структуры детально описаны в работах (Sorokhtin et al., 2020; Бельков, 1963; Пожиленко и др., 2002). Породы представлены главным образом биотитовыми и амфиболовыми гнейсами, двупироксеновыми кристаллосланцами и гранат-биотитовыми гнейсами. Интрузивный комплекс сложен габбро-анортозитами, калиевыми и щелочными гранитами. Щелочной магматизм в пределах домена начинается с 2 751 ± 41 млн лет (формирование Понойского массива), но максимально проявлен в период от 2 613 ± 35 до 2 682 ± 10 млн лет (массивы Медвежье озеро, Белые тундры, Западнокейвский, Цага и Сахарийок) (Беляев и др., 2001; Zozulya et al., 2005). Изучение особенностей состава метавулканитов основного состава из низов разреза Кейвской структуры позволяет предположить, что их протолиты могли быть древнейшими образованиями в пределах Кольского региона (Sorokhtin et al., 2020; Козлов и др., 2015; Kozlov et al., 2018).

Результаты детального геолого-петрогеохимического исследования метаморфитов Кейвского домена (Козлов и др., 2006; Sorokhtin et al., 2020) свидетельствуют о том, что данная структура может рассматриваться как особый домен, расположенный внутри Кольского раннедокембрийского глубинного коллизиона (Митрофанов и др., 1996). При этом не устанавливается предпочтительной близости Кейвских образований к какому-либо типу структур (гранит-зеленокаменных или гранулит-гнейсовых). Следует отметить, что по характеру геодинамической эволюции архейский этап развития Кейвского домена резко отличается от всех континентально-коровых образований восточной части Балтийского щита (Козлов и др., 2006). Наиболее ранними вещественными комплексами являются осадочно-вулканогенные образования, в пределах лебяжинской свиты сохраняющие текстурно-структурные признаки вулканитов (Мирская, 1976) и, реже, осадочных пород (Бельков, 1963).

U-Pb-возраст цирконов из метаморфизованных риодацитов лебяжинской свиты составляет 2 871 ± 15 млн лет (Пожиленко и др., 2002). В настоящее время появились данные (Balagansky et al., 2020), согласно которым лебяжинские метавулканиты считаются более молодыми и имеют возраст формирования 2 678 ± 8 млн лет. Поскольку этот вопрос является принципиальным для дальнейших рассуждений о формировании и эволюции Кейвской структуры, ниже он будет рассмотрен более детально.

Геолого-структурные и геофизические данные позволяют предположить (Sorokhtin et al., 2020; Kozlov et al., 2020), что Кейвский домен на определенном этапе геологического развития был погружен на некоторую глубину надвинувшимися на него соседними доменами. Коллизионные процессы позднеархейского возраста привели к формированию в центральной части Кольского региона структуры, сравнимой с более молодыми срединными массивами (например, с Южно-Китайской или Китайско-Корейской плитами). Такая модель развития хорошо объясняет факт последующего внедрения щелочных гранитов на рубеже архея и протерозоя, развитых по периферии домена и опоясывающих его внутренние области.

В настоящей работе на основе петрогеохимических данных и с использованием предлагаемых авторами методик детально описана последовательность геологических событий, в ходе которых были сформированы комплексы Кейвской структуры.

Материалы и методы

Метаосадочные породы различных частей Кейвской структуры сходны по составу с веществом окружающих ее доменов, как было показано в работе (Kozlov et al., 2020). Северная область данной структуры имеет существенное сходство с породами Мурманского домена; южная область, наоборот, имеет черты большего сходства с породными ассоциациями Терского домена и Беломорского подвижного пояса. Аналогичным образом проявляется сходство западной и восточной частей Кейвского и Кольско-Норвежского доменов. В ходе настоящего исследования проведено сопоставление масштабов присутствия в составе метаосадочных пород вещества окружающих его доменов, а также проанализировано, на каких этапах формирования метаосадочных толщ Кейвской структуры его привнос был наиболее активен. Для сопоставления были использованы сведения о составе метаосадочных пород Кейвского домена (свит патчерва, лебяжинской, червуртской, выхчуртской и снежноборской), а также данные о составе всех типов пород соседних доменов. Необходимо подчеркнуть, что в пределах свит патчерва и лебяжинской метаосадочные породы развиты ограниченно (Белолипецкий и др., 1980).

При проведении сопоставлений состава применялись данные о содержании в породах петрогенных элементов. При этом вместо 10 параметров (SiO 2 , TiO 2 , Al 2 O 3 , FeO, Fe 2 O 3 , MnO, MgO, CaO, Na 2 O, K 2 O) были использованы 8; не учитывалось содержание MnO (как малоинформативное), кроме того, данные о содержании FeO и Fe 2 O 3 были преобразованы в общий параметр ΣFeO.

В основу подхода при исследовании химического состава горных пород были положены методы оценки близости (сходства) образов {X i }, представленных множествами параметров (n – число параметров химического состава отдельных проб пород, т. е. X i = { x j | x j е R n , где R n - евклидово пространство размерности n}), и построения трендов их отличия при переходе от образа к образу в виде линейной функции {P : R n → R}. Вначале следует определить понятие выпуклой оболочки, использованное в данной работе.

Под выпуклой оболочкой образа Xi понимается множество co(Xi), где co(Xi) = lE aj Xj |aj > 0 V j, Е aj = 1 г. В этом случае расстояние между двумя выпуклыми оболочками I j co(Xi) и co(Xk) можно определить как р (co(Xi), co(Xk)) = min d(x, y), где x e co(Xi), y e co(X) и d(x, y) -евклидово расстояние между векторами x и y. Идеальным случаем является такая структура образов {Xi}, для которой любые две пары co(X) и co(Xk) не пересекаются, т. е. р (co(Xi), co(Xk)) > 0 V i ^ k. Для проверки наличия или отсутствия пересечения выпуклых оболочек двух множеств использовался алгоритм "полоска" (Фомин, 1976).

В случае пересечения выпуклых оболочек образов целесообразно рассмотреть три варианта выбора оценки меры близости.

Первый, когда пересечение (∩) двух множеств co(X i ) ∩ co(X k ) ≠ Λ (Λ – пустое множество) и co(X k ) ∩ X i = Λ. В этом случае предлагается использовать следующую процедуру (Козлов и др., 2019) для построения оценки меры близости X i к X k :

-

1. Множество X i разбивается на однородные группы {X ij }. Для каждого вектора x kl ∈ X k вычисляется евклидово расстояние (близость) до выпуклой оболочки каждой из найденных однородных групп {co(X ij )}, т. е. ρ(x kl , co(X ij )). Затем находится минимальное расстояние для точек X k до выпуклой оболочки каждой из однородных групп X ij , т. е. r = min l p( x kl , co ( co ( X ^ ) ) .

-

2. Для полученного таким образом множества R ik = {r ij } вычисляется его медиана Me(R ik ).

-

3. Медиана Me(R ik ) принимается за оценку близости объекта X i к объекту X k , т. е. R(X i , X k ).

Второй вариант используется в случае, когда пересечение (∩) двух множеств co(X i ) ∩ co(X k ) ≠ Λ и co(X i ) ∩ X k = Λ. В этом случае можно использовать ту же процедуру для построения оценки меры близости X i к X k , что и в первом случае, если поменять местами X i и X k .

Для третьего варианта выбора оценки меры близости следует использовать разработанный авторами метод описания характера изменчивости химических составов горных пород на основе поиска оптимального линейного тренда отличий относительно введенного исследователем отношения частичного порядка на заданном множестве совокупностей {Xi} (Kozlov et al., 2018). В основу этого метода заложена аппроксимация заданного отношения частичного порядка линейной функцией {P : Rn → R}, где R – множество вещественных чисел. При этом каждое из породных образований, представленных совокупностью Xi = {xij}, характеризуется также медианой скалярных произведений Me{(c, xij)}, где n-мерный вектор c является описанием вышеуказанной линейной функции P (вектор c определяет коэффициенты Р). Поиск вектора единичной длины c осуществляется на основе минимизации следующего функционала качества: J(P) = min Л ({(c, xk )}, {(c, xjk )}) - для всех пар совокупностей (Xi, Xj), где Xi предшествует (или меньше) Xj, а Λ – это статистика Пури – Сена – Тамуры (Puri, 1971; Tamura, 1966). Вектор c – фактор частичного порядка – характеризует общую направленность характера изменчивости химических составов относительно заданного отношения частичного порядка.

Оценка меры близости в этом случае проводится следующим образом. Сначала все точки совокупностей {X i } проектируются на ось, задаваемую вектором c, т. е. осуществляется переход из n-мерного евклидова пространства в одномерное; получаем множество совокупностей {Z i }, где Z i = ( { z j | zy = ( c , X j ) } ) . Таким образом, в качестве оценки меры близости X i к X j можно использовать евклидово расстояние между медианами Me(Z i ) и Me(Z j ).

Следует отметить, что данную оценку можно использовать и для всех вышеуказанных случаев.

Для решения поставленных задач использовалась база данных, включающая в себя 120 полных силикатных анализов пород Кейвской структуры.

Результаты и обсуждение

Как было отмечено выше, в настоящее время существуют две точки зрения касательно возраста формирования супракрустальных толщ низов разреза (лебяжинской свиты) Кейвской структуры – 2 871 ± 15 (Беляев и др., 2001) и 2 678 ± 8 млн лет (Balagansky et al., 2020). Последняя из приведенных датировок не представляется нам убедительной и обоснованной, поскольку противоречит многим полученным для этой структуры геолого-геохимическим данным, которые авторы в статье (Balagansky et al., 2020) не комментируют. Так, в работе (Батиева, 1974) описан рвущий контакт щелочных гранитов и супракрустальных пород кейвских супракомплексов, включая породы червуртской толщи, сформированных по геологическим и петрогеохимическим данным значительно позже лебяжинских метавулканитов. Плохая сохранность зоны контакта данных образований не позволяет считать этот довод однозначно достоверным, но общая геологическая ситуация и структурные наблюдения, приведенные в данной работе, свидетельствуют в значительной мере в пользу такого вывода.

Далее, исследователем Е. Н. Фоминой с соавторами (Fomina et al., 2019) на представительном материале показано, что углеродсодержащие сланцы червуртской свиты содержат углеродистое вещество с изотопной меткой около –33 ‰ 13CPDB, что предполагает существование дополнительного резервуара углерода в данных районах. При этом и в кварцолитах из массивов щелочных гранитов, и в силлиманитовых сланцах из экзоконтактовой зоны рассматриваемых массивов авторами зафиксирован также изотопно тяжелый углерод (содержание 13CPDB составляет от –5,6 до –10,7 ‰). Этот факт указывает на существование источника углерода (предположительно, водного углекислотного флюида), поступавшего из нижней коры или мантии, а в контексте обсуждаемого в настоящей статье вопроса – на воздействие щелочных гранитов, в том числе и на червуртские гнейсы. Причем не исключается, что граниты воздействовали на уже измененные метаморфическими процессами породы.

И наконец, на представительном петрогеохимическом материале нами было показано (Козлов и др., 2017), что своеобразие вещественного состава пород разреза Кейвской структуры, включая образования не только лебяжинской, но и более молодой червуртской свиты, вероятнее всего, определялось регионально проявленными метасоматическими процессами, генетически связанными с комплексами архейских щелочных гранитов; т. е. супракрустальные коплексы Кейв (и лебяжинские, и более молодые) древнее прорывающих их щелочных гранитов.

Для того чтобы лучше понять и объяснить описанные выше противоречия в определении возраста супракрустальных породных ассоциаций, в настоящей работе был детально изучен состав пород, представленных в работе В. В. Балаганского с соавторами (Balagansky et al., 2020). В ходе исследования проведено их сравнение по вышеописанным методикам, а также методикам, изложенным в серии публикаций (Козлов и др., 2006; Sorokhtin et al., 2020), с породами лебяжинской свиты (на основе имеющейся в нашем распоряжении базы данных об этой свите). В результате сравнения установлено, что по химическому составу указанные совокупности пород значимо различаются (с вероятностью 100 %). Данный факт свидетельствует о том, что исследованные в работе (Balagansky et al., 2020) породы не типичны для лебяжинской свиты, т. е. рассматриваемые породы либо претерпели серьезные наложенные метасоматические изменения, существенно исказившие их первоначальный состав, либо представляют собой залегающие субсогласно с лебяжинскими гнейсами тектонические пластины (или силлы) пород каких-то иных, более молодых комплексов. И в том, и в другом случае измеренный возраст 2 678 ± 8 млн лет отношения ко времени формирования протолитов лебяжинских метавулканитов не имеет.

В пользу утверждения, что данные образования не принадлежат к метавулканитам лебяжинской свиты, свидетельствует и тот факт, что опробованные В. В. Балаганским с коллегами "метавулканиты" и щелочные граниты, по данным, изложенным в работе (Balagansky et al., 2020), имеют сходные геохимические характеристики и формируются в сходных геодинамических условиях. Этот вывод противоречит основанным на представительном материале данным Д. Р. Зозули (Зозуля, 2001), согласно которым по содержанию, например, Ta и Yb указанные породные ассоциации значительно различаются и формируются в различных по геодинамике условиях.

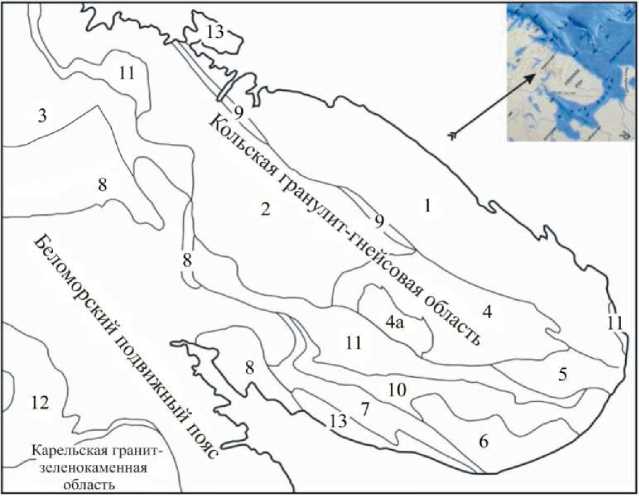

Положение медиан состава пород, приведенных в работе (Balagansky et al., 2020), и лебяжинских гнейсов, имеющихся в нашей базе данных, а также сведений о составе лебяжинских гнейсов, опробованных в пределах лебяжинской свиты вблизи и на удалении от контакта со щелочными гранитами Е. Н. Фоминой (Козлов и др., 2017), также свидетельствует в пользу предположения о метасоматической природе пород, указанных в работе (Balagansky et al., 2020) (рис. 2).

Рис. 2. Положение медиан состава супракрустальных образований лебяжинской свиты

Кейвского домена и пород, опробованных на линейном тренде F 1 = –0,09SiO 2 + 0,93TiO 2 + 0,05Al 2 O 3 /SiO 2 – – 0,26Al 2 O 3 – 0,11ΣFe – 0,06MnO – 0,08MgO + 0,12CaO – 0,13Na 2 O – 0,01K 2 O (Balagansky et al., 2020), описывающем различия неизмененных и измененных метасоматическими процессами пород (Козлов и др., 2017):

1 – данные представительной выборки авторов; 2 – данные Е. Н. Фоминой о составе слабоизмененных пород, опробованных на удалении от контакта со щелочными гранитами; 3 – данные Е. Н. Фоминой о составе измененных пород, опробованных вблизи контакта со щелочными гранитами;

4 – данные, представленные в работе (Balagansky et al., 2020)

Fig. 2. Position of the medians of the composition of the supracrustal formations of the Lebyazhinsky Formation of the Keivsky domain and breeds tested on the linear trend F 1 = –0,09SiO 2 + 0,93TiO 2 + 0,05Al 2 O 3 /SiO 2 – 0,26Al 2 O 3 – – 0,11ΣFe – 0,06MnO – 0,08MgO + + 0,12CaO – 0,13Na 2 O – 0,01K 2 O (Balagansky et al., 2020) describing differences between unaltered and altered rocks by metasomatic processes (Kozlov et al., 2017):

1 – data from a representative sample of authors; 2 – data of E.N. Fomina on the composition of slightly altered rocks sampled at a distance from contact with alkaline granites; 3 – data by E. N. Fomina about the composition of altered rocks sampled near contact with alkaline granites; 4 – data presented in the work (Balagansky et al., 2020)

В пользу данного предположения свидетельствуют и иные факты. Так, в статье (Balagansky et al., 2020) описаны находки бадделеита в зернах циркона, что является уникальным явлением для магматических пород кислого состава, поскольку этот минерал образуется только в основных и ультраосновных породах. В то же время в пределах Кольского региона в кислых гранулитах Лапландского гранулитового пояса (район Яврозера) Т. В. Каулиной (Каулина, 2010) обнаружены каймы мелких (~ 10 мкм) зерен циркона, бадделеита и шриланкита вокруг ильменита с последующим образованием мелкого циркона из бадделеита при доступе кислорода. Заметим, что ильменит характерен для супракомплексов Кейв (Гаскельберг и др., 1974). И подобных данных о формировании бадделеита в ходе метаморфизма и метасоматоза из ранее существовавшего циркона находится все больше (Rubatto et al., 2003). Так, в работе (Lewerentz et al., 2019) описано образование бадделеита внутри зерен циркона в кварцсодержащих породах. Данный процесс связывается авторами с метасоматическими событиями, для датирования которых, как они полагают, могут быть использованы как циркон, так и заключенный в него бадделеит. Но наиболее интересными в аспекте обсуждаемой проблемы представляются сведения, приведенные в работе (Скублов и др., 2018). Согласно данным, приведенным в этой работе, обзор экспериментальных исследований по реакционным взаимоотношениям циркона и бадделеита и оригинальные данные по рудопроявлению Среднего Тимана позволяют сделать вывод о том, что наиболее вероятным механизмом преобразования циркона в бадделеит является воздействие на первый высокотемпературных (не менее 500–600 °С) щелочных флюидов, транспортирующих высокозарядные элементы (REE, Y, Nb, Ti).

Метасоматоз в Кейвах многие ученые связывают с воздействием на супракрустальные комплексы щелочных гранитов, которые могли обеспечить именно такое воздействие как в температурном, так и в вещественном исполнении (прежде всего это касается Ti) (Козлов и др., 2017). Данное объяснение появления в исследованных В. В. Балаганским с коллегами кислых породах бадделеита в виде включений в цирконе представляется нам более вероятным, чем привлечение для объяснения этого факта каких-то уникальных, не свойственных кислому магматизму процессов.

Отметим, что вопрос получения новых, уточненных цифр о возрасте Кейвской структуры с привлечением различных методов изучения циркона является отдельной специальной задачей, выходившей за рамки настоящих исследований. Приведенные выше подробные рассуждения о качестве уже известных данных были связаны с необходимостью обоснования того, почему лишь цифра 2 871 ± 15 млн лет (Пожиленко и др., 2002) может рассматриваться для лебяжинской свиты Кейв как единственно достоверная. Датирование данного объекта необходимо продолжить с использованием современных методик, но следует подчеркнуть, что в настоящее время нет оснований для пересмотра взглядов на время формирования Кейвской структуры, согласно которым Кейвский наноконтинент является древнейшим срединным массивом континентальной коры в период максимального проявления позднеархейских коллизионных процессов, перекрытым надвинутыми на него тектоническими аллохтонами сопредельных доменов (Козлов и др., 2006; Sorokhtin et al., 2020).

Сравнение состава слагающих Кейвский домен метаосадочных комплексов с веществом окружающих его доменов свидетельствует о том, что на всех этапах развития Кейв снос терригенного материала происходил преимущественно с Мурманского домена (см. таблицу). Этот вывод хорошо коррелируется со сделанным нами ранее выводом о том, что данный домен претерпел максимально интенсивное разрушение, поэтому в геологических разрезах этой структуры обнажены лишь ее корневые части (Козлов и др., 2006; Sorokhtin et al., 2020).

Таблица. Сравнение состава метаосадочных комплексов Кейвской структуры (ЮКВС – южные Кейвы, СКВС – северные Кейвы, МЛКВ – Малые Кейвы) и пород окружающих ее архейских доменов: Мурманского (М_Б), Кольско-Норвежского (К_Н), Терского (Ters), Беломорского (Белм) Table. Comparison of the composition of metasedimentary complexes of the Keivskaya structure and rocks of the surrounding Archean domains of Murmansk (М_Б), Kola-Norwegian (К_Н), Tersk (Ters), Belomorsk (Белм)

|

Комплекс |

М_Б |

К_Н |

Ters |

Белм |

|

ЮКВС |

7,8596 * |

12,2923 |

12,6794 |

18,5689 |

|

СКВС |

15,5199 |

17,2944 |

18,1197 |

21,3905 |

|

МЛКВ |

12,3689 |

14,6232 |

15,6579 |

20,3424 |

Примечание. *Минимальные для каждого района коэффициенты выделены жирным шрифтом ( чем меньше значение приведенных в таблице коэффициентов, тем ближе по составу сравниваемые объекты).

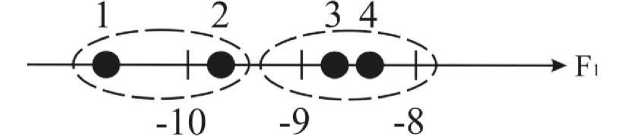

Последовательное сравнение состава метаосадочных пород каждой из свит Кейвского домена с веществом сопредельных доменов показывает различия в характере поступления их вещества в Кейвский бассейн. Так, породы Беломорского, Терского и Кольско-Норвежского доменов начали активно разрушаться

(соответственно, их вещество участвовало в формирования метаосадочных комплексов Кейв) на самых ранних этапах. Далее эти процессы в названных доменах шли синхронно, постепенно угасая к верхам Кейвского разреза (рис. 3).

|

КН |

Белм+Тers |

МБ |

|

|

СНБО+ПСЦ |

18.49 |

18.75 |

11.24 |

|

ВХЧ |

25.69 |

26.54 |

21.79 |

|

ЧРВ |

16.88 |

18.05 |

15.61 |

|

ЛБЖ |

14,60 |

14.72 |

7.51 |

|

ПТЧВ |

11.77 |

10.86 |

14.75 |

Рис. 3. Сравнение состава метаосадочных комплексов Кейвской структуры, представленной свитами: патчерва (ПТЧВ); лебяжинская (ЛБЖ); червуртская (ЧРВ); выхчуртская (ВХЧ), снежноборская (СНБО); песцовотундровская (ПСЦ), и пород окружающих ее архейских доменов К_Н, Белм, Ters, М_Б

Fig. 3. Comparison of the composition of metasedimentary complexes of the Keivskaya structure represented by the formations: patchcherva (ПТЧВ); lebyazhinskaya (ЛБЖ); chervurtskaya (ЧРВ); vykhurt (ВХЧ); snezhnoborskaya (СНБО); pestsovotundrovskaya (ПСЦ), and rocks of the surrounding Archean domains

Аналогичные процессы в пределах Мурманского домена проходили в иной последовательности (рис. 3). Его породы на ранних этапах (при формировании свиты патчерва) разрушались менее активно. Пик активности приходился на время образования метаосадочных пород лебяжинской свиты; затем, как и в других доменах, наблюдается затухание процессов разрушения. Следует отметить, что данный вывод касается прежде всего первых этапов формирования метаосадочных толщ Кейвской структуры (свит патчерва и лебяжинской). Одновременное уменьшение степени участия в формировании метаосадочных комплексов червуртской и выхчуртской свит вещества всех окружающих Кейвы архейских доменов может свидетельствовать не только о снижении активности их разрушения, но и об увеличении роли в этих процессах вещества уже сформированных к тому времени некоторых комплексов самой Кейвской структуры (возможно, и архейских комплексов, обрамляющих Кейвы с востока), что требует дополнительного исследования.

Во время формирования толщ снежноборской и песцовотундровской свит фиксируется активизация процессов разрушения в пределах всех окружающих Кейвы доменов, при этом для Мурманского домена она проявляется в значительной степени, но более слабой, чем это отмечалось для лебяжинской свиты.

Полученные результаты удовлетворительно коррелируются с геологическими данными и геодинамическими построениями, выполненными на их основе. Наблюдаемые отличия в строении и эволюции отдельных доменов и областей коры являются отражением существовавших на ранних этапах их развития различий в условиях формирования отдельных доменов континентальной коры в целом. Так, образования Мурманского домена являются типичными гранит-зеленокаменными ассоциациями, но представленными более глубинными уровнями коры, нежели Карельская гранит-зеленокаменная область или ряд других подобных областей. Объясняется это тем, что в процессе неоархейской коллизии на Балтийском щите структурно вещественные комплексы Мурманского домена были надвинуты на Кольско-Норвежский и Кейвский домены (Sorokhtin et al., 2020).

В развитии восточной части Балтийского щита можно выделить два временных интервала эволюции континентальной коры. Первый охватывает время зарождения слагающих ее континентальных областей, а второй отражает процессы их объединения в Карело-Кольскую литосферную плиту. Процессы образования этой плиты сопровождались исключительно интенсивной структурно-метаморфической переработкой континентально-корового вещества и добавлением нового, а также формированием пограничных структур (коллизионных швов), маркируемых зеленокаменными и гранулитовыми поясами.

Изучение структурно-вещественных комплексов архея показало, что процессы ребольской фазы тектогенеза были исключительно интенсивными в пределах всей территории, за исключением Карельской гранит-зеленокаменной области и Мурманского домена, где они носили локальный приграничный характер. Эти процессы имели явную пространственную неоднородность развития и в некоторых местах привели к практически полному стиранию информации о ранних этапах становления коры, а в отдельных регионах проявились очень слабо. Кольско-Норвежский домен являлся осевой зоной позднеархейского коллизиона, возникшей при столкновении двух крупных литосферных плит – Карельской гранит-зеленокаменной области и Мурманского домена (Sorokhtin et al., 2020). В этой связи следует отметить тот факт, что находящийся в створе оси максимального проявления коллизии Кейвский домен не испытал столь значимых метаморфических преобразований, как соседние с ним домены. Этому есть только одно объяснение. Кейвский домен был погружен относительно других континентальных массивов, и на него были надвинуты аллохтонные массы сопредельных территорий, благодаря чему возник срединный массив, окруженный со всех сторон горными массивами, на поверхность которого сносился терригенный материал, формирующий на его поверхности осадочный чехол.

Анализ геохронологических данных также позволяет выявить явную возрастную зональность проявления коллизионных событий в восточной части Балтийского щита. Так, процессы столкновения Мурманского и Кольско-Норвежского доменов происходили в интервале 2 830–2 600 млн лет назад, а в пределах Беломорского подвижного пояса и Карельской гранит-зеленокаменной области – в интервале 2 750–2 600 млн лет назад. Столь явное пространственное омолаживание начального момента коллизии косвенно указывает на то, что процессы латерального перемещения континентальных образований (и их последовательное "слипание") происходили в юго-западном направлении.

В результате того что процессы формирования Кольского орогена имели выраженную пространственновременную зональность, можно сделать вывод о том, что наиболее приближенные к оси складчатости аллохтонные комплексы испытывали максимальную степень орогенеза. Такими комплексами являются ассоциации Мурманского домена. Они интенсивнее подвергались денудации по сравнению с сопряженными с ним областями континентальной коры, а сносимый с горных склонов терригенный материал накапливался на поверхности Кейвского срединного массива.

Таким образом, приведенные выше данные позволяют полагать, что процессы орогенеза и, следовательно, активности денудации носят импульсный характер. Так, вещество продуктов разрушения Мурманского домена преобладает в метаосадочных породах Кейв. Наиболее активно данные процессы проявляются чуть позже, чем в сопредельных доменах, и вещество, снесенное с Мурманского домена, начинает более интенсивно накапливаться в метаосадочных породах лебяжинской свиты. После этого наблюдается закономерное затухание в пределах всех доменов, но на последнем этапе формирования разреза Кейвской осадочной толщи структурно-вещественные комплексы Мурманского домена вновь начинают разрушаться более активно.

Заключение

Геолого-петрогеохимические данные, полученные с использованием предлагаемых авторами методик, позволяют дополнить картину образования супракрустальных комплексов Кейвской структуры. В ходе исследования установлено, что процессы формирования Кольского орогена имели выраженную пространственно-временную зональность и импульсный характер. Максимальную степень орогенеза и выветривания испытывали породные ассоциации Мурманского домена, в результате чего сносимый с его горных склонов терригенный материал преобладал в метаосадочных комплексах Кейвского срединного массива. Полученные данные опровергают появившуюся в настоящее время точку зрения на одновозрастность формирования щелочных гранитов и кислых метавулканитов лебяжинской свиты. С большой долей вероятности можно утверждать, что породы, использованные для формирования этого вывода (для которых получен возраст 2 678 ± 7 млн лет), не характерны для супракрустального разреза метавулканитов лебяжинской свиты и являются метасоматитами.